Neuapostolische Kirche Winterthur

8400 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 21. September 2020

Hinder Kalberer Architekten GmbH Andeas Hinder

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Seit ihrer Einweihung im Juni 2018 geniesst die Neuapostolische Kirche in Winterthur einen neuen Status. Der vom Winterthurer Architekturbüro Hinder Kalberer realisierte Umbau erreicht im Stadtraum eine angemessene Präsenz und innenräumlich die erwünschte sakrale Stimmung.

Kontrastreiche Entfaltung

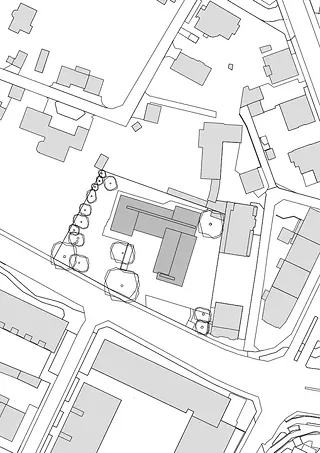

Seit dem Jahr 1954 befindet sich im Wohnquartier Eichgut, rund 100 Meter nördlich des Bahnhofs Winterthur, eine Neuapostolische Kirche. Die Kirche sollte umgebaut werden, weil einerseits drei Gemeinden des Bezirks Winterthur zusammengelegt wurden, andererseits wollte die Kirche durch verbesserte Infrastruktur und ein auf die aktuellen Bedürfnisse der Kirchgemeinde zugeschnittenes Raumprogramm an Attraktivität zulegen. Das Büro Hinder Kalberer Architekten erhielten nach einer Studie im Jahr 2017 den Zuschlag für den Umbau. Nicht nur das knappe Budget stellte die Architekten vor besondere Herausforderungen, sondern auch das Servitut, welches das Quartier umfasste und eine Verdichtung des Grundstücks in Form einer zusätzlichen Wohnnutzung verunmöglichte. Dennoch ist es dem jungen Büro in Winterthur gelungen, dem Kirchenbau städtebaulich eine höhere Präsenz zu verleihen und den Innenraum deutlich aufzuwerten.

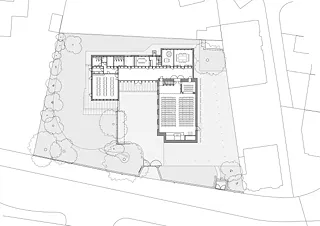

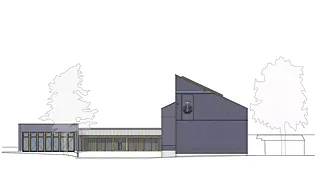

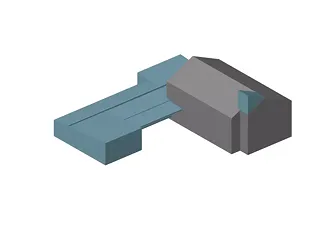

Der neue Flügel: konstruktive und materielle Nüchternheit

Die Neuapostolische Kirche Winterthur liegt an einer stark befahrenen Einfallstrasse. Die Setzung der Anlage wurde beibehalten, der Kirchensaal blieb bestehen. Die Ansammlung der niedrigen und kleinteiligen Annexbauten wurde durch einen eingeschossigen Holzbau ersetzt, der räumlich und funktionell den heutigen Anforderungen entspricht. Das Gotteshaus sticht aus dem verdichteten Wohnquartier durch die dunkelblauen Fassaden aus gefaltetem Metallblech und die präzise Formulierung der einzelnen Volumen hervor. Bei Sonnenschein schimmern die Knicke der Fassadenbleche in zahlreichen Blautönen und verleihen den Fassaden eine lebendige Struktur.

Das Ensemble steht auf einem Sockel aus hellen Betonfertigteilen. Die drei unterschiedlichen, in U-Form gesetzten Volumen umfassen einen Vorplatz mit einem leichten Gefälle. Der Zugang zum Areal erfolgt zwischen der stattlichen Hängebuche und dem hohen, zum Pultdach erweiterten Giebel – also dort, wo sich die Volumen am stärksten in die Höhe entwickeln. Der höchste Punkt der Kirche bildet eine Analogie zum traditionellen Glockenturm. Über ein niedriges, weit ausladendes Vordach betritt man das Foyer mit prägend sichtbarer Holzkonstruktion. Die warme Atmosphäre des Ortes ist das Ergebnis einer sorgfältigen Wahl von Konstruktion, Beleuchtung und Materialien. Die repetitive Binderkonstruktion gliedert den langen Kirchenraum ebenso wie das künstliche, balkenbündige Licht. Ein Oberlicht fällt zwischen die Mittelpfosten, welche die Mittelbinder aufnehmen. In den Nischen des Holzbaus befinden sich Garderoben, Stauräume und Informationselemente. Auch die Türen zu den nördlichen Nebenräumen wie Ämterzimmer, Musikraum, Unterrichtsräume und Technik sind harmonisch integriert. Der feinkörnige, auf einem schwimmenden Estrich verlegte hellgraue Terrazzo setzt sich nahtlos in den eigentlichen Kirchenraum fort und wird nur durch die bodenbündigen Türschwellen aus Eschenholz optisch unterbrochen. Westlich des Foyers befindet sich der Mehrzweckraum, in dem etwa hundert Personen Platz finden. Das Konstruktionsprinzip gleicht dem des Foyers, jedoch mit umgekehrter Dachneigung. So entsteht ein grosszügiger Raum mit Blick auf einen romantischen Garten: Die vertikal gesetzten Pfosten des ehemaligen Portikus stehen neben jahrhundertealten Bäumen und Blumenbeeten und filtern den Blick von der nahen Wülflingerstrasse.

Umbau des Bestehenden: atmosphärischer Kontrast

Gegenüber dem Mehrzweckraum gelangt man zum Kirchenraum, dessen Anzahl an Sitzplätzen leicht reduziert wurde. Grund dafür ist der Anbau eines zum Kirchenschiff hin offenen Eltern-Kind-Zimmers und einer Holz-Empore. Diese Anbauten sind so konzipiert, dass sie einen komprimierten Raum bilden, der sich für grosse Anlässe auf der Empore erweitern lässt. Im Gegensatz zum trocken klingenden Foyer erhalten im Saal sowohl das gesprochene Wort als auch Chor und Orgel einen moderaten feierlichen Nachhall.

Der Kirchenraum mit seinen hohen weissen Wänden überrascht, steht er doch in deutlichem Kontrast zu den niedrigen Anbauten mit den markanten Holzkonstruktionen. Der schlichte Saal hüllt die Gemeinde in eine ruhige kontemplative Raumstimmung. Der abfallende Boden führt zum Altar mit radial geschnittenem Furnier aus Braunkernesche. Das Furnier einer einzigen Esche wurde für die gesamte Schreinerarbeit verwendet. Beibehalten wurden ausser den Bänken auch die Kronleuchter sowie die Täferdecke, die lediglich hell gestrichen wurde und die Leichtigkeit des Raumes und seine besinnliche Atmosphäre betont.

Durch das Oberlicht in der Apsiswand wird nicht nur der Chor lichtdurchflutet und auf mystische Weise angestrahlt, sondern auch die grosse weisse Wand hinter dem Altar optisch aufgelöst. Die vier vertikalen Fenster an der Westfassade lassen wiederum farbiges Licht eindringen. Das abstrakte Glas-Kunstwerk stammt vom Winterthurer Künstler Nicola Grabiele und bildet durch sein Querformat ein starkes Gegengewicht zur Vertikalität der Architektur. Die Komposition verbindet die vier Fenster über dunkle Rahmen, die mit ihrer leuchtend gelben mittleren Fläche ein Zeichen der Hoffnung und Wärme setzen. Damit setzt Grabiele die Schweizer Tradition der Glasmalerei in der religiösen Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fort. Von der Sitzbank aus gleitet der Blick nach draussen zum dichten Baumbestand, dessen Anblick mit der Farbigkeit der Fenster verschmilzt. Die Fenster übernehmen so die Rolle als Übergang vom Inneren zum Äusseren, beziehungsweise als «Öffnung in die Ewigkeit hinein», wie sie Rudolf Schwarz wichtig war.

Für das Architekturbüro haben die budgettechnischen Vorgaben nicht zu gestalterischen Abstrichen geführt. So verleiht zum Beispiel die aus Budgetgründen gewählte Metallfassade dem Bauwerk eine attraktive Präsenz zur Strasse hin. Aber auch die Schlichtheit der konstruktiven Lösungen unterstreichen die von Hinder Kalberer präzise erarbeiten Kontraste im Inneren.

Projektleiter Alex Kalberer, Hinder Kalberer Architekten, zu den gefalteten Metallblechen:

«Die Metallplatten wurden nach unseren Wünschen durch einen programmierten Biegeprozess gefaltet. Das unregelmässige Profil funkelt in der Sonne, bei bewölktem Wetter wirkt die Fassade einheitlich dunkel.»

Projektleiter Alex Kalberer, Hinder Kalberer Architekten, zum Verbundsicherheitsglas mit Farbfolien:

«Künstler Nicola Grabiele stellte nach einigen Papierskizzen Glas Trösch eine Version zur Verfügung, die vergrössert und auf eine Zwischenfolie der VSG-Fenster gedruckt wurde. Die bewussten Unvollkommenheiten des Pinselstrichs erinnern an die handwerkliche Vorarbeit.»

Text: François Esquivié

Erstveröffentlichung: Magazin der Schweizer Baudokumentation 2020.1