Performatives Haus

8006 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 09. Dezember 2022

EMI Architekt*innen AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

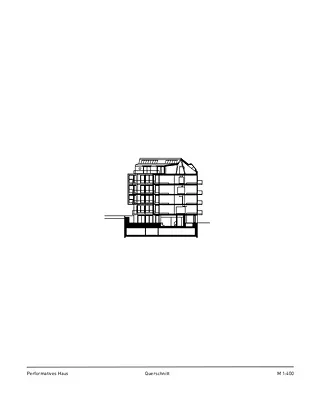

Wie ein metallener Pfau präsentiert sich das performative Haus an der Ecke Stampfenbachstrasse und Laurenzgasse in der Züricher Innenstadt. Der verheissungsvoll schillernde Neubau beherbergt Kleinwohnungen für Ein- und Zweipersonenhaushalte, die für ein urbanes Lebensgefühl eine Wohnung jenseits gängiger Standards suchen. Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten beweisen mit dem Performativen Haus, dass auch kleine Wohnungen grosszügig und räumlich vielfältig sein können.

Edelaar Mosayebi Inderbitzin haben zusammen mit der Bauherrin UTOREM das Experiment gewagt, Kleinwohnungen neu zu denken und Standards im Wohnungsbau zu hinterfragen. Was muss ein Haus leisten, wenn es Alleinstehende und Paare ansprechen will? Und wie bindet man diese Gruppen in das soziale Netzwerk einer Stadt ein? Dazu wurden 2019 – 2021 eine Reihe Szenarien in einer voll funktionsfähigen Mockup-Wohnung an der ETH in Zürich erprobt und studiert. Erkenntnisse aus dem Mock-up zur konstruktiven Machbarkeit flossen in einen Ersatzneubau an der Stampfenbachstrasse ein. Das Gebäude wurde im September 2022 bezogen.

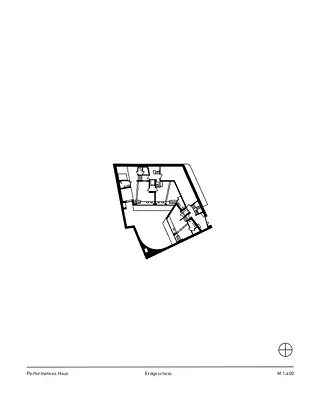

Edelaar Mosayebi Inderbitzin wollen mit ihren performativen Wohnungen Kleinhaushalte wie Singles oder Paare mit einem flexiblen Lebensentwurf ansprechen. Das macht Sinn, denn 46 Prozent aller Personen in der Schweiz leben gemäss dem Bundesamt für Statistik alleine oder zu zweit. Viele davon richten ihr Leben nach dem Arbeitsort aus; sie sind jung, spontan und flexibel. Es sind also Stadtnomad*innen, die nicht viel Hausrat mitbringen und eine Wohnung als vorübergehende Lösung verstehen – als temporären Zustand – jederzeit offen an den nächsten Ort weiterziehen. Genauso ephemer wie der Lifestyle der potenziellen Kundschaft einer solchen Wohnung von den Architekt*innenen ersonnen wurden, ist auch ihr Entwurf. Konstant wird darin die Grenze zwischen Realität und Fiktion verwischt. Das Haus soll konstinuierliche Veränderung ermöglichen. Daher haben die Architekt*innen für das «Performative Haus» drei Wohnungstypen entwickelt. Im Souterrain lebt man in einer Wohnloft mit überhohen Räumen, harten Betonoberflächen und direktem Bezug zum begrünten Hof. Parkett, blassgrüne Fliesen im Bad und eine geölte Holzfensterbank, die gleichzeitig die Küche beinhaltet, verleihen dem Loft eine wohnliche Note. Der Typ ist im Vergleich zu den übrigen Wohnungen wenig innovativ, sondern eher der vorhandenen Bausubstanz geschuldet: Die Betonstruktur der Tiefgarage eines bestehenden Gebäudes aus den 1980er-Jahren konnte zum grössten Teil übernommen werden. Sie wurde mit einer neuen Raumteilung versehen und der Rohbau mit edel wirkenden Materialien aufgewertet. So ist ein stimmiger Wohnraum entstanden, der sich gut in das Haus und Quartier einfügt.

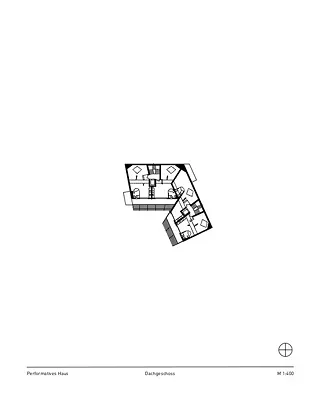

Dem gegenüber stehen die Wohnungen im obersten Stockwerk. Dieser Typ liegt unter dem Dach und entfaltet sich mit der Dachschräge nach oben. Indirektes Licht dringt über ein Fensterband im Zenit bis weit ins Innere der Wohnung und rautenförmige Dachgauben geben den Blick über das Quartier frei. Weiss gestrichene Holzstützen laden dazu ein, Hängematten aufzuspannen. Man wohnt im Himmel über der Stadt. Als lichtdurchflutete Mansarde erinnert der Typ an expressionistische Bühnenbilder aus der Weimarer Republik.

Weg mit den Türen

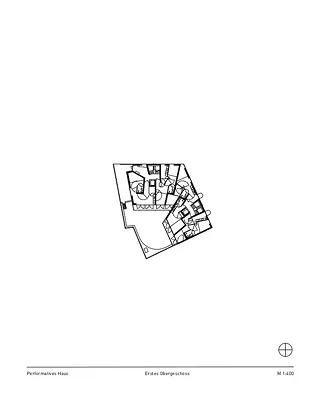

Zwischen Dachatelier und Souterrain-Loft wurden 23 Hallen in den Regelgeschossen eingespannt. Hier kommen die Innovationen, die im Mock-up studiert und erprobt worden sind, zum Tragen. Die Architekt*innen fanden spezifische, teilweise überraschende Antworten auf die Frage, was eine Wohnung für Singles leisten kann.

Abschliessbare Zimmer gibt es nicht. Die Wohnung zählt auch baurechtlich als ein grosses Zimmer. Sie kann theoretisch komplett über die von Strassenlärm abgewandte Hofseite mit frischer Luft versorgt werden. Dennoch bietet die Halle einen optischen Reichtum: Dafür sorgen allem voran drehbare Wandscheiben. Zudem stehen kaum zwei Wände der Schottenstruktur parallel zueinander. So sind fliessende Raumkompositionen entstanden, die sich beim Durchschreiten der Wohnungen dauernd zu verändern scheint. Die Wohnungen wirken so grösser, als sie es mit ihren im Schnitt 43 Quadratmetern pro Einheit tatsächlich ist.

Die Stellung der Wandscheiben ermöglicht zudem, dass von ihnen auch Horizontalkräfte abgeleitet werden können. So konnte das gesamte Haus ab dem ersten Obergeschoss in Massivholzbauweise hergestellt werden und auf aussteifende Betonkerne verzichtet werden.

Keine Möbel, dafür Stauraum

Rechtwinklige Zimmerecken trifft man im Entwurf entsprechend selten an. Diese sind auch nicht notwendig: Denn man rechnet damit, dass die Mieterschaft nicht viel Hausrat mitbringen wird. Auf das Aufstellen sperriger Schränke kann in der Wohnung allemal verzichtet werden, da genug Stauraum im Grundausbau bereitgestellt wird. Holzpodeste nehmen geräumige Schubladen und hydraulisch betriebene Luken auf, die Platz für Hausrat bieten.

Der Tritt nach oben auf das Podest dientzugleich als sanfte Grenze zwischen Bewegungs- und Aufenthaltsraum. Die Podeste zonieren so wie selbstverständlich die Wohnung in öffentlichere Bereiche in der Mitte und intimere Bereiche entlang der Fassaden. Dort können mit wenigen Kissen und einer Matratze eine Sitzecke oder ein Bett eingerichtet werden.

Aneignung als Lebensentwurf

In diese Innenwelten haben die Architekt*innen wie zufällig eine Reihe von Installationen eingebracht, die die Bewohner verändern können. Sie sollen ermöglichen, dass die Wohnung von den Bewohner*innen angeeignet und personalisiert werden können. Die Eingriffe erinnern an die cleveren Möblierungen in Eileen Grays Haus E.1027 oder die Ready-Mades von Marcel Duchamps. Der Künstler erhob Alltagsgegenstände zu Kunstobjekten, indem er sie aus ihrem Kontext löste. Auch die Einrichtungen in den Wohnungen im Performativen Haus sind teilweise als doppeldeutige Objets trouvés gestaltet. Sie lassen die Grenze zwischen Architektur und Kunstinstallation verwischen. Und noch eine Assoziation an die Kunst wird geweckt: Die Wohnhallen erinnern an die Pop-Art-Skulpturen Roy Lichtensteins.

In den meisten Wohnungen gibt es im Zentrum wie bereits erwähnt, jeweils eine drehbare Wandscheibe. Diese sind an Stahlstangen als Achse zwischen Boden und Decke eingespannt und können von den Bewohner*innen individuell verstellt werden. Die Wände schaffen temporär Privatsphäre, indem sie wahlweise die Küche, eine der beiden Nischen mit den Podesten oder den Eingangsbereich optisch abschliessen. Zusammen mit Schwenkleuchten, die an Jean Prouvés Petite Potence erinnern, sind beinahe abstrakt wirkende Innenwelt entstanden. Ein weiteres bewegliches Objekt ist ein grosser Schrank; er kann der Küche, dem Wohnraum oder dem Eingangsbereich zugeordnet werden. Seine Oberfläche ist mit einem Spiegel belegt. Das Objekt wirkt dadurch beinahe unsichtbar und bricht die Raumgrenzen der Wohnungen auf. Die einzigen abschliessbaren Rückzugsort der Wohnungen sind die Bäder. Diese wurde als intime Ruheorte gestaltet. Mit dunklen Materialien und indirektem Licht bilden sie jeweils einen Minikosmos für sich.

Die Materialpalette der restlichen Wohnung ist einfach und robust: Die tragenden Wandschotten bestehen aus vorfabrizierten Holzwänden und wurden mit einem simplen Farbanstrich aufgewertet. Dies macht die Ausbesserungsarbeiten beim Mieterwechsel zu einer rasch erledigten Sache. Der fugenlose Linoleumboden bindet die komplexe Geometrie der Wohnung optisch zusammen und gibt den Wohnungen eine gewisse Ruhe. Die Orte, die von den Bewohnenden aktiv mitgestaltet werden sollen, wurden mit hochwertigen Metallen, Hölzern, Glasgriffen und Stoffen liebevoll aufgewertet.

Die Affinität der Architekt*innen für einen stetig changierenden Ausdruck schlägt sich ebenfalls in der Fassade nieder. Zum Hof hin wurde eine Balkonschicht ausgebildet, die allen Bewohner*innen die Möglichkeit gibt, diese Seite zu verändern und nach eigenen Vorstellungen weiterzuentwickeln. Zur Strasse wurde das Haus in eine schillernde Metallhaut gekleidet. Darin spiegeln sich nicht nur die Nachbarhäuser wider. Die Anmutung der Fassade verändert sich je nach Tageszeit, Lichteinfall und Jahreszeit. Das Haus versucht nicht, sich ins Quartier einzubinden, sondern erweitert es mit seiner Andersartigkeit, indem es dieses spielerisch widerspiegelt. Der gründerzeitliche Kontext wird nicht weitergebaut, sondern kommentiert.

Wohnen als Happening

Im Angesicht der dramatischen Klimakrise darf nicht tatenlos zugesehen werden, wie der durchschnittliche Quadratmeterverbrauch beim Wohnen ständig weiter steigt. Indem es das Potenzial kleiner, durchdachter Grundrisse aufzeigt, leistet das performative Haus zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur baukulturellen Debatte. Der Entwurf hat bewusst das Häusliche hinter sich gelassen und sucht Antworten zum guten Wohnen im Ephemeren und Temporären. Innerhalb der Wohneinheiten gibt es überraschend wenig Hierarchie. Überall kann scheinbar alles zu jeder Zeit geschehen. Die Dinge scheinen temporär, sie können und sollen von den Bewohner*innen angepasst werden. Auch als Single lebt man so in diesem Haus nicht alleine, sondern das Haus lebt mit einem mit – wie ein mechanischer Organismus. Entstanden ist weniger ein Wohnhaus, sondern eine funktionsoffene Umgebung, mit der man konstant in Kontakt ist und in der man auch schlafen, arbeiten, streiten und leben kann – wenn man das möchte.

Text: Marcel Hodel

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–1

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen