Psychiatrische Klinik Münsterlingen

8596 Münsterlingen,

Schweiz

Veröffentlicht am 28. März 2023

Scheitlin Syfrig Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

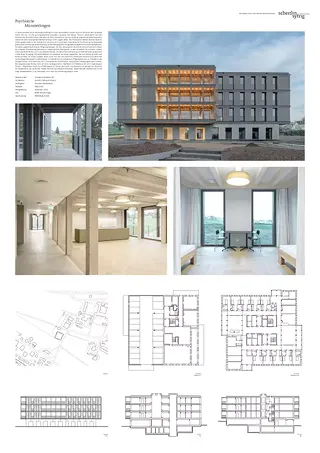

Zusammen mit der ehemaligen Pathologie und dem Gemeindehaus entsteht ein neues Ensemble auf dem Spitalareal. Der Neubau zeigt eine kompakte Volumetrie, welche einem Windrad ähnelt. Die Materialisierung erzeugt eine wohnliche Atmosphäre und distanziert das Projekt bewusst von typischen Spitalbauten.

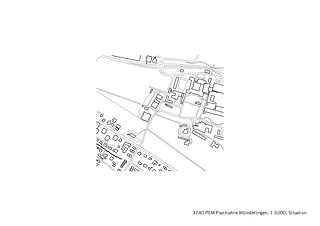

Ausgangslage

Menschen mit einer psychischen Krankheit zu helfen, ist in Münsterlingen bereits lange Zeit eine Tradition. Das Spitalareal erlebte währenddessen ständige Anpassungen. Mit dem Neubau der Pathologie des Kantonsspitals Münsterlingen steht das Grundstück mit dem bestehenden Gebäude der alten Pathologie für eine Umnutzung zur Verfügung. Durch die periphere Lage auf dem Spitalareal ist die Lage in unverbaubarer Nachbarschaft für das neue «Haus T» ideal.

Entwurfsidee

Die Prosektur wird bewusst in die Komposition integriert, um eventuell zusätzliche Therapiemöglichkeiten anzubieten. Der Vorplatz der Gemeindekanzlei, der alten Prosektur und des Neubaus ist in Anlehnung an die Gestaltung der Vorhöfe des Klosters mit einem grossen Kiesplatz verbunden. Das Zentrum des Platzes bildet eine grüne Insel, in welcher der bestehende Baum sowie zwei neue Tulpenbäume stehen. Die Grünflächen können für Pausen, sportliche Betätigungen oder Picknicks genutzt werden.

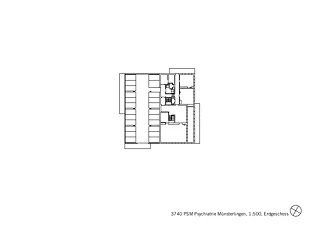

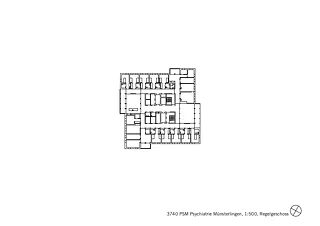

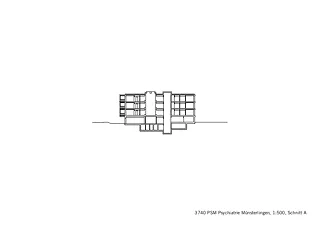

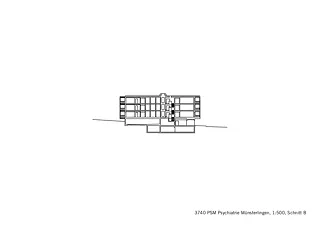

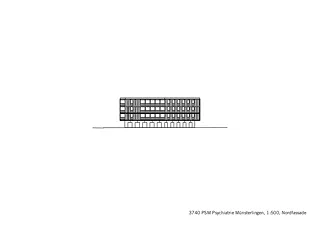

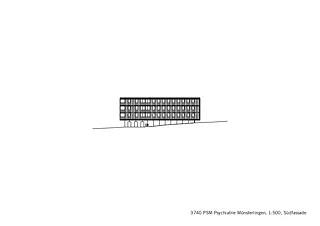

Das neue Gebäude zeigt eine kompakte Volumetrie, welche vier leicht auskragende Elemente aufweist. Diese Loggien geben dem Neubau eine dezente optische Dynamik. Zudem gewährleisten sie den Kontakt vom Innenraum zum Aussenraum. Dank der guten Positionierung des Bauplatzes gibt es keine zu bevorzugende Blickrichtung. Die Anordnung des Raumprogramms ist wegeffizient und kompakt gehalten. So werden angenehme Abläufe im Alltag vorgeschlagen. Der Kern des Gebäudes übernimmt mehrere Funktionen. Neben der vertikalen Erschliessung beherbergt er unterschiedliche Nebenräume, je nach Stockwerk. Die Kernzone umfasst neben zwei Raumblöcken auch einen zentralen Korridor. Die horizontale Erschliessung innerhalb der Stationen geschieht über einen Rundgang. Die Aufenthaltszone ist zweigeteilt und zentral angeordnet. Es befinden sich drei psychiatrische Pflegestationen von je 20 Betten in den Obergeschossen. Im Erdgeschoss sind drei Therapieräume (Kunsttherapie, Gruppenraum, Bewegungstherapie) verortet.

Projektierung

Der dreigeschossige Holzbau steht auf einem Sockelgeschoss in Stahlbeton. Ein Skelettbau mit einem regelmässigen Pfosten-Riegelsystem bildet das Primärtragwerk der oberen Geschosse. Dieses ist um den massiven Erschliessungskern angeordnet, welcher die Aussteifung des ganzen Gebäudes übernimmt. Holz-Beton-Verbunddecken sorgen für eine hohe Steifigkeit sowie optimalen Brand- und Schallschutz zwischen den Geschossen. Durch die Skelettbauweise können nahezu alle Zwischenwände nichttragend ausgebildet werden, wodurch eine grosse Flexibilität in der Grundrissgestaltung möglich ist. Die Trennwände zwischen den Zimmern sind zweischalig und erfüllen daher die erhöhten Schallschutzanforderungen. Eine hinterlüftete Holzfassade bildet die vertikale Gebäudehülle.

Holz dominiert auch den Eindruck im Innenraum. Balken und Stützen sind sichtbar, selbst der Bodenbelag in den Aufenthaltsräumen besteht aus Holz. Damit entsteht ein gesamthaft stimmiger Eindruck des Gebäudes. Das Aussenbild ist geprägt vom Rhythmus der Holzelemente, der raumhohen Fenster sowie der ornamentalen Bundwerke. Diese Elemente verweisen klar auf die lange Holzbautradition in der Ostschweiz, doch wirkt die Erscheinung urban. Bauphysikalisch besticht das Projekt durch eine sinnvolle Balance zwischen effizienten Dämmstärken und hocheffizienter Wärmebereitstellung über Wärmepumpen mit Erdsonden. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage mit 710 Quadratmeter für die Eigenstromproduktion geplant.

Besonderheiten

Zentral für den sommerlichen Wärmeschutz sind die drei Komponenten: aussenliegender Sonnenschutz mit tiefem g-Wert, die Speichermasse (Anhydridboden) und die Nachtauskühlung über raumhohe Fenster, teilweise mit Querlüftung. Der massvolle Glasanteil an der Fassade reicht bereits für den sommerlichen Wärmeschutz. Bei ausserordentlich hohen Aussentemperaturen besteht die Möglichkeit, über freie Kühlung oder über die reversible Wärmepumpe aktiv zu kühlen.

Der Holzbau wurde schalltechnisch so ausgelegt, dass die Privatsphäre in den Zimmern und Besprechungen hochwertig ist. Die raumhohen Fenster garantieren eine hohe Tageslichtqualität.

Um maximale Flexibilität zu bieten, wurde die Tragstruktur möglichst regelmässig und nutzungsneutral ausgelegt. Das Stützenraster ist rational entworfen. Dank tragender Stützen sind zudem alle Innenwände, die an die Aussenwand anschliessen, nichttragend. Sie können nach Belieben geändert werden. Dank regelmässiger Stützenraster kann auch die Dimensionierung materialsparend gestaltet werden.

Indem im Gebäude so wenig Beton verwendet wird, wie nötig, wird Graue Energie vermieden. Tragende Elemente, die Fassade und auch die Oberflächenmaterialien sind aus Holz.

Der Aushub wird auf ein Minimum reduziert, indem das Untergeschoss mehrheitlich in die Baugrube des Altbaus passt. Der übrige Aushub kann für Terrainausgleiche im Obstgarten verwendet werden. So wird erreicht, dass kein Erdmaterial wegtransportiert werden muss.

Energetisch ist der Neubau optimal organisiert. Das kompakte Volumen bringt energetische Vorteile. Weniger als die Hälfte der Aussenfassade ist opak, dies reduziert den Heizwärmebedarf erheblich, ohne dabei auf helle Innenräume zu verzichten.