Sportzentrum Kerenzerberg

8757 Filzbach,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. März 2023

Burkard Meyer Architekten

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

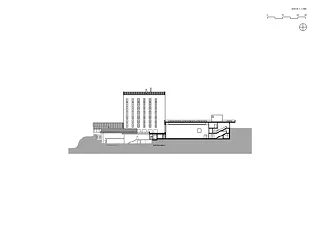

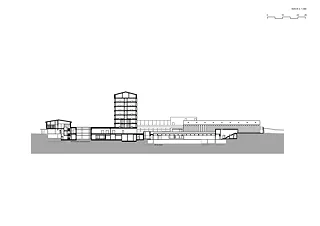

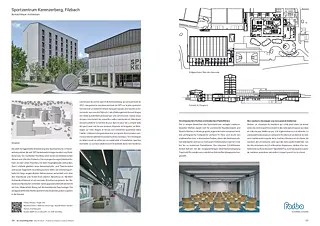

Mit der 2021 fertiggestellten Erweiterung des Sportzentrums ordnen Burkard Meyer Architekten die seit 1971 bestehende Anlage räumlich und funktional neu: Ein markanter Hochbau setzt einen architektonischen Akzent zum Ufer des Filzbachs. Ein zentraler Erschliessungsraum verbindet Bestand und Neubau. Seine gegossene Betonhülle nimmt mit ihrer Materialität Bezug auf die bestehende Sportanlage. Die sandgestrahlte Oberfläche überführt das Ensemble in die Neuzeit.

Ausgangslage

Der Zürcher Sport ist auf dem Kerenzerberg zu ause – und dies seit 50 Jahren. Das Sportzentrum für Breiten- und Spitzensport im glarnerischen Filzbach – das zweitgrösste in der Schweiz – liegt auf 700 Metern über dem Meer, auf einer Geländeterrasse 300 Meter über dem Walensee. Seit 1971 wurde die Anlage kontinuierlich ausgebaut. Doch bereits in den 1990er-Jahren zeigte das Sportzentrum Altersspuren, der Bedarf nach mehr Hallenraum, zusätzlichen Theorieräumen und einer höheren Bettenkapazität zog 2015 einen Architekturwettbewerb des Kantons Zürich nach sich. Sieger war das Projekt «Silhouette».

Entwurfsidee

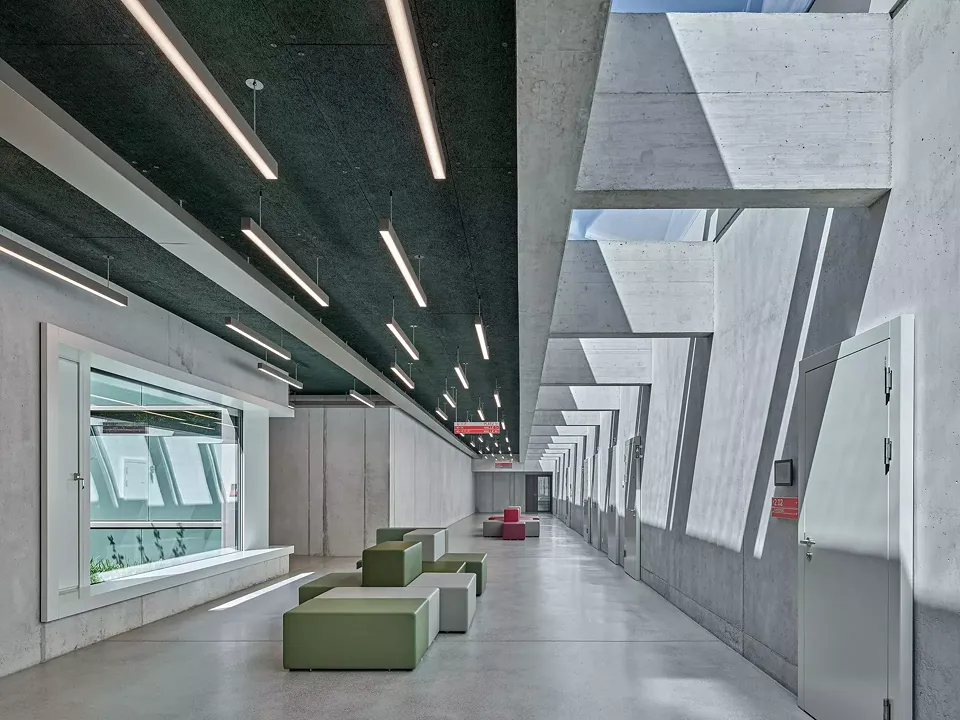

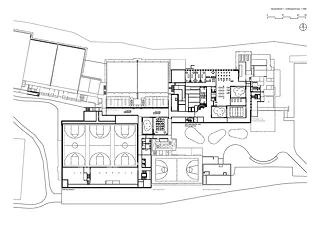

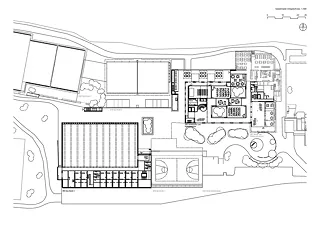

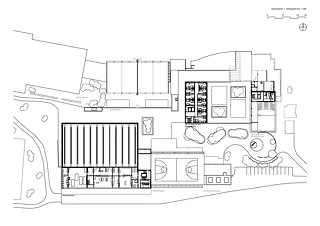

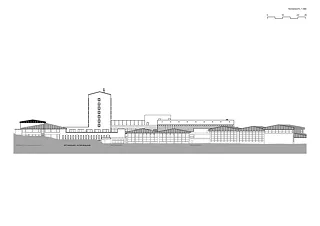

Burkard Meyer schlugen ein Ensemble aus Dreifachsporthalle, Werkhof, diversen Theorie-, Gemeinschafts-, Regenerations- und sportmedizinischen Räumen sowie einem Unterkunftstrakt vor. Leitende Idee war es, die Gebäude möglichst kompakt und rational zu organisieren, um so die Wege möglichst kurz zu halten und Raum für Sportanlagen und Aktivitäten im Freien zu gewinnen. Das verbindende Element der Idee war es, die Gebäude des Bestandes durch einen zentralen Gang mit den Neubauten zu verbinden. Das Unterkunftsgebäude bildet dabei das Zentrum, hier verbindet sich das Erdgeschoss mit dem Untergeschoss über eine geschwungene Treppe. Zusammen mit den vier Tiefhöfen und einem grosszügigen Oberlicht entlang einer Turnhalle entstand eine attraktive «Unterwelt», die mehr ist als nur die Verbindung der Bauten. Sie dient vielmehr dem Aufenthalt und dem Austausch unter den Sportler*innen. Man gelangt vom Hallenbad über das Restaurant durch diesen zentralen, gut belichteten Gang bis zu den peripher gelegenen Turnhallen und Aussensportanlagen.

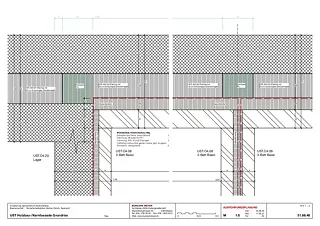

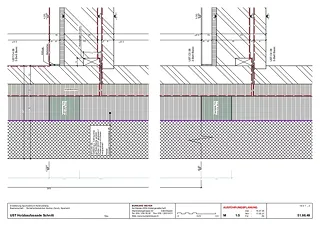

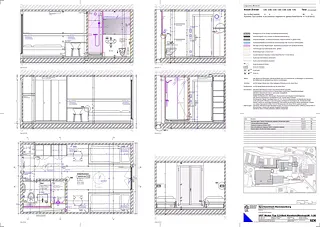

Projektierung

Das Innere des zurückhaltend gestalteten Gebäudes besteht komplett aus Holz, was dem Herbergscharakter des Baus Rechnung trägt. Das Innenleben aus aufeinandergestapelten Raummodulen in Holz wurde bei Erne AG Holzbau produziert. Die 77 im Werk vorgefertigte Einheiten – unterteilt in fünf verschiedene Zimmertypen – wurden dann einzeln mithilfe eines Spezialkrans in die Ortsbetonhülle abgesenkt. Die Konstruktion besteht aus mit CLT-Brettsperrholz verleimten Massivholztafeln, für den Innenausbau wurden Dreischichtplatten verwendet. Bei den bereits vollständig ausgebauten Zimmern und Nassräumen konnten nach dem Versetzen nur noch die Installationen gekoppelt und wenige Ausbauarbeiten finalisiert werden. Dadurch konnte der Bauprozess massiv beschleunigt werden: In nur drei Wochen erfolgte der Einbau aller Einheiten, dies reduzierte die Bauzeit insgesamt um rund drei Monate. Das Ensemble überzeugt als Kombination aus Beton und Massivholzbau auch ökologisch: So erfüllt die äussere, sich selbst tragende Sichtbetonfassade die Minergie-P-Anforderungen.

Realisierung

Die Realisierung erfolgte in zwei Etappen zwischen 2018 und 2021: Zunächst wurden die Sporthallen und der Werkhof neu erstellt, zeitversetzt dazu wurde der bestehende Unterkunftstrakt zurückgebaut und dann durch einen neuen Unterkunftstrakt ersetzt.

Besonderheiten

Wesentliches Element der ganzen Neuordnung ist der im ersten Untergeschoss des Unterkunftstrakts gelegene zentrale Erschliessungsraum, der die Gebäude des Bestandes mit den neuen Bauten verbindet. Das Unterkunftsgebäude bildet dabei das Zentrum, hier verbindet sich das Erdgeschoss mit dem Untergeschoss durch eine geschwungene Treppe. Zusammen mit den vier Tiefhöfen und einem grosszügigen Oberlicht entlang einer Turnhalle entsteht so eine «Unterwelt», die weit mehr ist als nur die Verbindung der Bauten – sie dient vielmehr dem Aufenthalt und dem Austausch unter den Sportler*innen.