Therme Fortyseven

5400 Baden,

Schweiz

Veröffentlicht am 24. Dezember 2021

Mario Botta Studio d'architettura

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Schon die Römer nutzten das Thermalwasser in Baden. Doch in den letzten Jahren war der Name der Stadt kaum mehr Programm. Während schweizweit bei den Bädern kräftig aufgerüstet wurde, fiel Baden als Kurort in einen Dornröschenschlaf. Nun hat das Fortyseven den Ort an der Limmat wieder an die Spitze der Wellness-Front katapultiert.

Nun ist er eröffnet, der neueste Bade- und Wellnesstempel der Schweiz. Der schier endlos scheinende Planungsprozess für die neue Therme in Baden hatte aufgrund berechtigter Vorgaben der Denkmalpflege und Archäologen immer wieder zu scheitern gedroht. Zwar geht es primär um die heissen Quellen, die von den Römern über das Mittelalter und der Hochzeit des 19. Jahrhunderts bis heute zur Erquickung von Leib und Seele genutzt werden. Aber zu den Quellen gehören natürlich auch archäologische Funde, die nicht weniger heiss sind, weil diese – nicht immer zur Freude der Bauherrschaft – eigentlich bewahrt werden mussten.

Das Areal war in die Jahre gekommen und die Hotels standen teilweise leer. Es ist der finanziellen Standfestigkeit der Investoren und dem Durchhaltewillen des Architekten Mario Botta – von dem es zeitweilig hiess, er wolle aussteigen – zu verdanken, dass nun die Badeanlage nach mehrfacher Verschiebung des Eröffnungstermins nach zwölfjähriger Planungs- und Bauzeit in vollem Glanz erstrahlt und das Bäderquartier von Baden aufwertet.

Ikonisch oder kontextuell?

Der Neubau ist indes mehr als eine Therme. Er ist ein komplettes Gesundheits-Dienstleistungszentrum mit den Bereichen Traditionelle Chinesische Medizin, Dermatologie und Rehabilitation. Hinzu kommt eine Präventions- und Rehabilitationsklinik mit hochstehender Gastronomie im Verenahof und den ehemaligen Hotels Bären und Ochsen. Mario Botta ist das architektonische Kunststück gelungen, eine Raumwelt zu schaffen, welche die vielfältigen Bedürfnisse heutiger Badekultur zu einer anspruchsvollen Erlebniswelt verdichtet und zugleich ein Stück Baukultur zu kreieren, das bestenfalls zur Ikone der Stadt Baden werden könnte. Und das, obwohl sich Botta als Entwerfer zurücknehmen musste. Er hat das Gebäudeensemble aus dem Bezug zur Landschaft im Limmatknie mit dem Blick auf Ennetbaden entwickelt. Obwohl etwas ganz Neues entstanden ist, baut das Fortyseven zugleich verschiedene Bezüge zur Geschichte des Ortes auf. Wer die emblematischen Architekturen des Meisters kennt, kann ahnen, dass ihm das nicht leicht gefallen sein dürfte.

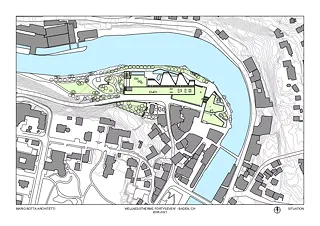

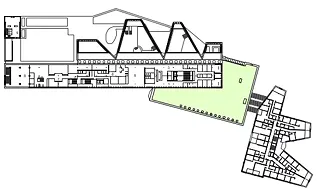

Eine neue Ära

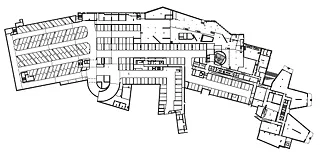

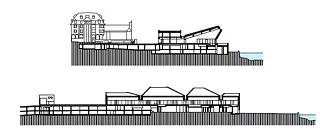

Bottas Entwurf, mit dem er sich gegen Bétrix & Consolacio, Max Dudler und Christian Kerez durchsetzen konnte, überzeugt zunächst durch seine strukturelle Klarheit und damit auch betriebliche Effizienz. Das Ensemble wird auf der Ostseite von einem neuen Ärztehaus mit 38 Wohnungen flankiert und im Westen mit der Limmatsauna abgeschlossen. Dazwischen spannt sich die neue Badeanlage auf und lässt flussseitig im Norden einen Stadtraum mit einer weiten Uferpromenade entstehen. Im Süden schirmt ein langer Riegel das Ensemble vom bestehenden Bäderquartier ab und vermittelt, dass hier eine neue Ära beginnt, die sich von der Badekultur des 19. Jahrhunderts absetzt.

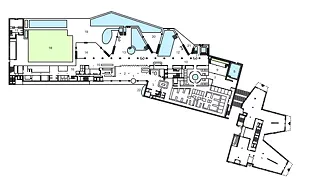

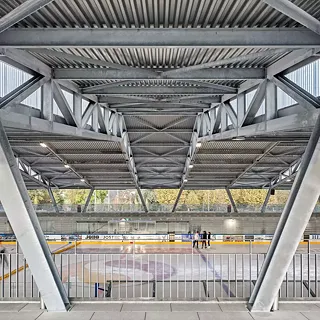

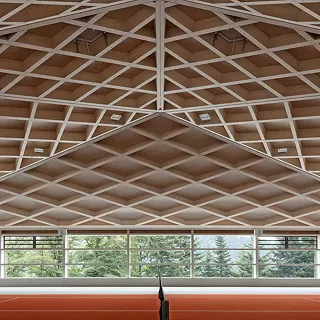

Diese überaus klare Gliederung erzeugt eine nutzerfreundliche und betrieblich durchdachte Raumführung: Alle Funktionsräume sind im rechtwinkligen Rückgrat untergebracht, während sich zur Limmat fingerähnlich vier kristalline Trakte andocken, mit differenzierten Geometrien, Oberlichtern und aufgefächerten Dachlandschaften den unterschiedlichen Badebereichen zugeordnet. Über eine Erschliessungsachse sind sie miteinander verbunden. Sie haben grosse Fensterflächen und ausgestattet mit Ahornholzdecken und terrakottafarbenem Stein wirken sie naturhaft. Diese Trennung in den rechtwinkligen Bauteil, in dem Saunen, Treatment-, Yoga- und weitere Behandlungsräume untergebracht sind, und in die sinnlichen, mit offenen Winkeln und kristallinen Flächen versehenen Badewelten mit unterschiedlich temperierten Becken und vielfältigen Liegeflächen, erinnert an die Grundrisse der organischen Funktionalisten der Moderne. Fächerförmig öffnen sich vier Finger zur Limmat. Von überall ist der Blick nach draussen dadurch spektakulär inszeniert. Zudem erreicht man von hier aus die Aussenbäder mit den Liegewiesen. Trotz der Grösse vermitteln die Annexe mit ihren hohen, gewölbten Wänden eine bergende und entspannende Atmosphäre.

Der Nachteil liegt in der Aussenwirkung: Hier ist folglich keine starke Form, keine einheitliche Fassade entstanden, sondern das vielfältige, diffuse Bild einer additiven Volumetrie. Immerhin ist das Ensemble durchgehend mit Veroneser Naturstein (Gialetto di Verona) bekleidet. Es ist Botta gelungen, den Raum zwischen der alten Bäderstadt und dem Limmatufer neu zu formulieren – behutsam und doch ausdrucksstark. «Wir haben im Grunde kein Gebäude, sondern die Bezüge zum Fluss ausgearbeitet», so der Architekt. Und in der Tat scheint jedes Bauteil, jede Freifläche, jeder Badebereich präzise gesetzt und perfekt in die Landschaft hineinkomponiert.

Erleben statt entspannen

Nicht nur bei der Wahl der Architektur, auch im Innenbereich haben die Betreibenden nichts dem Zufall überlassen. Kurator*innen und Marketingexpert*innen haben sichergestellt, dass ein multipler Badespass entstanden ist, der bis ins Kleinste durchgeplant wurde. Das beginnt beim sinnigen Namen Fortyseven, der darauf aufmerksam macht, dass das Wasser in Baden mit 47 Grad Celsius aus der Erde sprudelt, jedoch besser zu einem Club als einem Bad passen würde. Offensichtlich will man ein junges Publikum ansprechen. Das neue Bad bietet alles, was man sich mit Wasser und Wellness für Körper und Geist ausdenken kann. Die Namen der Zonen wurden der Esoterik, Anthroposophie und anderen Philosophien entlehnt: Es gibt den Bereich des «Mikrokosmos», der für Einnisten und Verpuppen, Organismen, Vegetation und Leben steht; den des «Mesokosmos», der Eigenbewusstsein, Wahrnehmen, Achtsamkeit, Reflexion und Erkenntnis vermittelt und des «Makrokosmos», bei dem es um Entschweben, Gravitation, Licht, Energie, Raum und Zeit geht. Mit sphärischen Klängen und szenografischen Inszenierungen wird dem Erleben aber weit mehr Raum gegeben als dem Entspannen. Es gibt einen Ort der Achtsamkeit und eine Liegemuschel, in der sphärische Klänge von Yello-Komponist Boris Blank ertönen. Neben den warmen und heissen Becken und den Solbädern stehen den Gästen zudem ein Massage-Bereich im ersten Geschoss und eine weitläufige Saunalandschaft zur Verfügung. Wer das alles durchgestanden hat, kann sich im Schneeraum abkühlen, im Shop Körperpflegeprodukte kaufen, sich mit gutem Essen stärken oder in den zahlreichen Ruheräumen auf den nächsten Durchgang meditativ vorbereiten.

Eine andere Tradition

Die Therme in Baden wird ein grosser Erfolg werden, das steht fest. Denn mehr kann Wellnesssuchenden gar nicht geboten werden. Und eine Tageskarte kostet weniger als ein Skipass im Oberengadin. Bleibt zu hoffen, dass die Corona-Zeiten das auch zulassen und die angestrebten 500 000 Besucher pro Jahr dem heilenden und genussvollen Thermalbetrieb nicht zuwiderlaufen. Dass die architektonische Anlage von Mario Botta hierfür alle Voraussetzungen bietet, scheint ausser Frage. Schade nur, dass der Bezug zur historischen Situation, in der Ausschreibung ausdrücklich gefordert, nur symbolischen Charakter erhalten hat. Wenige Baugattungen sind derart reich mit Bedeutungsformen konnotiert wie Thermalbäder – von der Badekultur der Römer über den Hamam, den die Türken nach Europa brachten bis hin zu den historisierenden Prunkräumen der Belle Epoque. Es wäre schön gewesen, wenn die zeitgenössische Architektur diese Linien weitergeführt hätte. Die Mosaiken an den Wänden sind als schüchterne Reminiszenz an römische Thermen doch etwas wenig. Immerhin konnten wenige archäologische Zeugnisse geborgen und im Untergeschoss öffentlich zugänglich gemacht werden, so etwa das Apsisfragment eines römischen Beckens oder ein mittelalterliches Kesselbad. Dass mehr Bezugnahmen auf die Architekturgeschichte möglich sind, zeigen die Tamina Therme in Bad Ragaz und das Ovaverva in St. Moritz. Aber das sind andere Geschichten. Einst stand Botta für die Rückbesinnung auf tradierte Typologien und die Überwindung der Moderne zugunsten starker Bedeutungsformen. Die Therme ist ein Spätwerk. Als junger Architekt hätte er «anders entworfen», erklärte Botta augenzwinkernd. Denkt man an das gigantische und wenig auf den Ort bezogene Casino in Campione, muss man das Bad in Baden als gute Entwicklung werten.

Text: J. Christoph Bürkle

Erstveröffentlichung im Arc Mag 1.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen