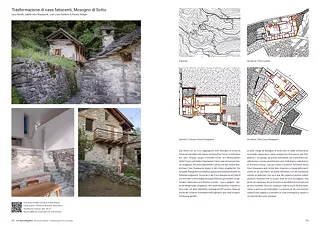

Trasformazione di case fatiscenti

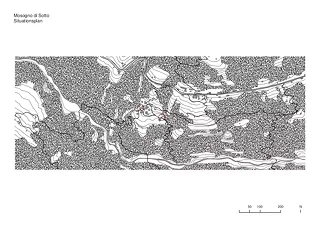

6611 Mosogno,

Schweiz

Veröffentlicht am 19. April 2023

squadra.works

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

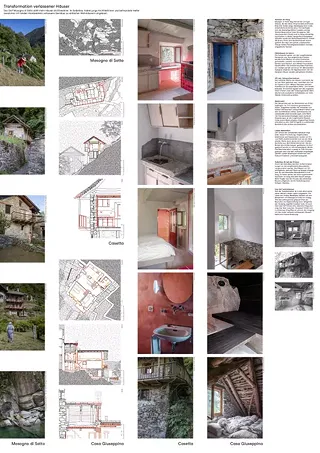

Das Dorf Mosogno di Sotto zählt mehr Häuser als Einwohner. Im Selbstbau haben junge Architektinnen und befreundete Helfer zusammen mit lokalen Handwerkern verlassene Gemäuer zu einfachen Wohnhäusern umgebaut.

Ausgangslage

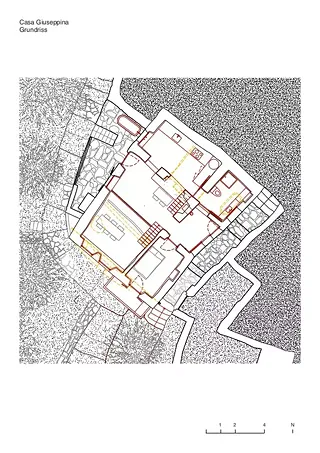

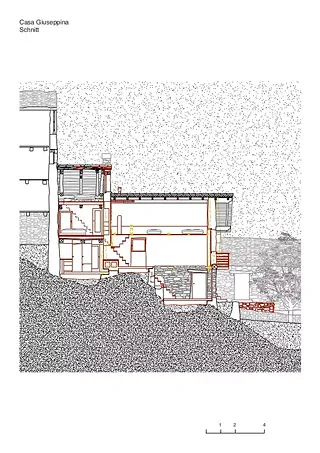

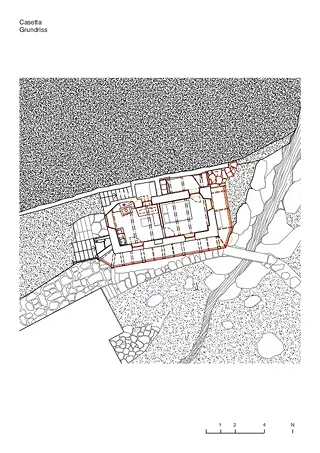

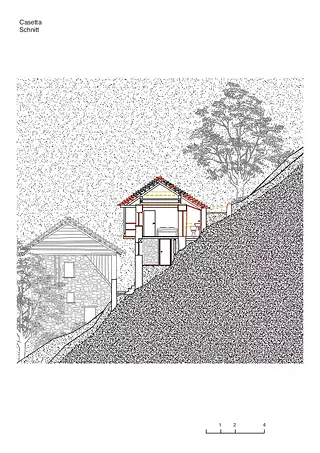

Sanieren im Hang: Mosogno di Sotto liegt fernab der einzigen Strasse, die das steile Onsernonetal erschliesst. Eine 300 Stufen lange Steintreppe führt in die mittelalterliche Dorfstruktur. Dort befinden sich die ehemalige Mühle Casetta und das frühere Bauernhaus Casa Giuseppina. Alle Geschosse der Häuser sind im Hang ebenerdig erschlossen. In dieser topografisch komplexen Situation wurde die Bestandesaufnahme mittels 3-D-Scans, Fotos und Handaufmassen durchgeführt. Die über Jahrzehnte unbewohnten Häuser hatten Feuchtigkeitsschäden und teils eingestürzte Decken.

Entwurfsidee

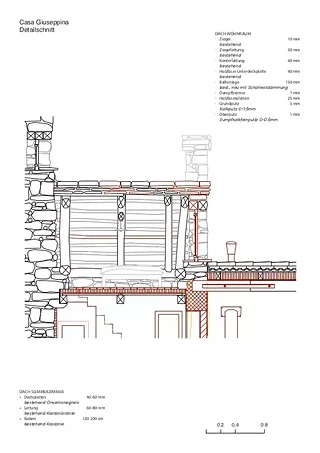

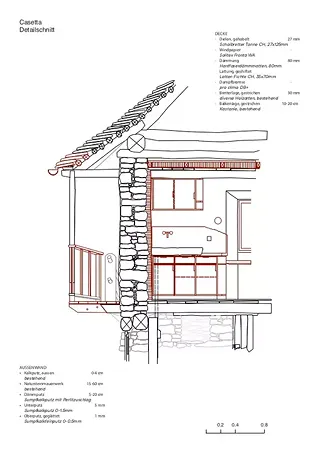

Weiterbauen im Innern: Die Umbauten gehen von den vorgefundenen Elementen aus. Aus eingestürzten Decken wurden hohe Räume, aus alten Ecksteinen gemeisselte Lavabos, aus steinernen Waschbecken neue Küchen, aus offenen Feuerstellen Speicheröfen. Die ehemals feuchten Steinmauern wurden partiell von Innen mit dämmendem Kalkputz versehen. Die Raumkammern der verlassenen Häuser wurden weitgehend erhalten.

Mit den Jahreszeiten wohnen: Die nutzbare Fläche der Häuser und damit die Art, wie darin gewohnt wird, verändert sich mit der Saison. In den kälteren Monaten wärmen Holzöfen nur die essenziellen Wohn- und Schlafbereiche. Im Sommer eignen sich die ungedämmten Zimmer unter den instandgesetzten Steindächern als zusätzliche Schlafplätze, um mehr Gästen Unterkunft zu bieten.

Projektierung

Balanceakt: Der Bauprozess war ein Balanceakt von Entscheidungen vor Ort und einer gemeinsamen Vision. Ausgeführt wurden die Umbauten von lokalen Handwerkern, befreundeten Helferinnen und den Architekten selbst. Gemeinsame und individuelle Lebensvorstellungen, eine Reihe von Konsensentscheidungen sowie laufende Anpassungen an die vorgefundene Bausubstanz waren dabei prägend. Eigenwillige Details erlaubten es, alle nicht dringend zu ersetzenden Bauteile in den Umbau einzubeziehen.

Realisierung

Lokale Materialien: Der Umbau der verlassenen Gemäuer folgt einer klaren Priorisierung: Vorgefundene Materialien und Apparaturen wurden an Ort und Stelle wiederverwendet und nur wo nötig ersetzt. Wenn, dann wurde mit noch intakten Bauteilen aus dem Materialreservoir, das die Ruinen des Dorfes bargen, gearbeitet. Ins Dorf gebracht wurde nur das Notwendigste. Sämtliche Baumaterialien mussten zu Fuss hinuntergetragen oder mit dem Helikopter eingeflogen werden. Lokale Materialien bestimmen den Entwurf: Kastanie und Onsernonegneis.

Besonderheiten

Selbstbau fernab der Strasse: Durch den Selbstbau konnten laufend Anpassungen an die vorgefundene Bausubstanz vorgenommen werden. Die Präsenz vor Ort ermöglichte stets auf Überraschungen einzugehen, die die historische Bausubstanz in sich barg. So traten ganze bis dahin zugemauerte Kammern im Hang erst beim Bauen zutage. Beim Projekt war der Prozess des kollektiven Bauens prägender als die Vorstellung eines fertigen Objektes.

Das Dorf weiterdenken: Seit der Transformation ist in den einst verlassenen Mauern wieder Leben eingekehrt. Die vielen am Umbau Beteiligten bleiben mit den Bewohnern von Mosogno di Sotto im Dialog. Wie das umfangreiche gebaute Erbe der Baukultur am Alpensüdhang einer zeitgemässen Nutzung zugeführt werden kann, ist auch über das Dorf hinaus eine relevante Fragestellung. Der Grat zwischen musealem Erhalt und zu intensiven Eingriffen ist schmal: Der Umgang mit den vielen weiteren verlassenen Häusern bleibt eine Herausforderung.

Mitwirkende: Ljubica Arsic, Caspar Bultmann, Jonas Butscher, Gülsah Canli, Béla Dalcher, Jakub Dworak, Olivia Leah Eckell, Jonathan Egli, Jasper Engelhardt, Carlo Erzinger, Valeria Falletta, Daniel Fuchs, Kathrin Füglister, Cindy Gloggner, Alessio de Gottardi, Agustin Jacky, Sarah Jacky, Jonas Jakob, Radovan Jovicic, Nora Klinger, Tamino Kuny, Kaspar Looser, Cédric Moser, David Moser, Matthias Müller Klug, Tizian Naterop, Grace Oberholzer, Anna Schudel, Moritz Schudel, Marie Seeger, Sarah Silbernagel, Jonas Stähelin, Peter Stieger, Michele Tortelli, Sami Zattal und Raphael Ziltener.

Der Text wurde von den Architekt*innen im Zusammenhang mit der Einreichung des Projektes für den Arc Award 2023 verfasst.