Umbau Kaufhaus Uniqlo

1000000 Tokyo,

Japan

Veröffentlicht am 27. April 2023

Herzog & de Meuron Basel Ltd.

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

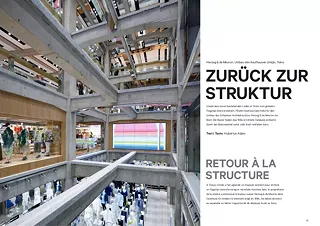

Zurück zur Struktur

Uniqlo liess einen bestehenden Laden in Tokio zum globalen Flagship-Store erweitern. Filialist Kashiwa Sato holte für den Umbau das Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron ins Boot. Die Basler haben das 1984 errichtete Gebäude entkernt, damit das Betonskelett seine volle Kraft entfalten kann.

Haben Sie bereits von Uniqlo gehört? Lange war das japanische Unternehmen für Freizeitmode in Europa kaum jemandem ein Begriff. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert: 66 Filialen (Stand 2022) betreibt der Konzern mittlerweile in Westeuropa. Über den (bisher nicht erfolgten) Markteintritt in der Schweiz wird spekuliert, seit Roger Federer 2018 seinem bisherigen Ausstatter Nike den Rücken gekehrt hat und für 300 Millionen Franken als Markenbotschafter von Uniqlo auftritt.

Uniqlo, das weltweit mehr als 2200 Stores betreibt – allein 100 davon in Tokio – hat inzwischen H&M hinter sich gelassen und ist zur Nummer Zwei im internationalen Textilbusiness aufgestiegen – hinter der spanischen Gruppe Inditex (Zara, Massimo Dutti). Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Uniqlo die Führungsrolle übernehmen wird, glaubt der 1949 geborene Tadashi Yanai, der das Textilimperium seines Vaters übernommen hat. Yanai gilt derzeit als der reichste Japaner. Uniqlo ist ein Wortamalgam aus «unique» und «clothing» und ist der wichtigste Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe Fast Retailing. Doch auch die gemeinhin kaum als japanisch wahrgenommenen Marken Comptoir des Cotonniers oder Helmut Lang gehören dazu.

Fokus auf das Wesentliche

Vom Uniqlo-Erfolgskurs zeugt nicht nur die Expansion; Anfang Jahr wurde bekannt, dass den Angestellten ab März bis zu 40 Prozent mehr Lohn ausgezahlt werden soll. Selbst durch die Pandemiezeit scheint das Unternehmen recht gut navigiert zu sein, was angesichts der Tatsache, dass acht von zehn Japaner*innen Kleidung dieser Marke tragen, wenig überraschend ist. Uniqlo bietet weitgehend reduzierte Basics an; während die globalen Mitbewerber nach den wichtigen Defilées die neuesten Trends nachschneidern, belässt man es –sehr japanisch – bei einfachen und bewährten Modellen ohne Schnickschnack, für die langfristige Lieferverträge mit zumeist chinesischen Herstellern bestehen. Massgeblich für den internationalen Erfolg verantwortlich ist der Graphic Designer Kashiwa Sato, der seit 2006 die Brandstrategie des Unternehmens verantwortet. Ihm gelang es nicht nur, das extrem einprägsame rote Uniqlo-Quadratlogo mit Katakana-Schrift in eines mit lateinischen Buchstaben zu übersetzen; Sato ist auch für diverse Kooperationen verantwortlich, handele es sich um Produktlinien von Jil Sander (seit 2009) oder die generationenübergreifende popkulturelle Allianz von Takashi Murakami und Billie Eilish (2020).

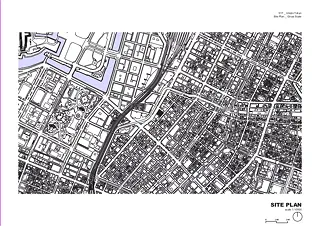

Architektur als Branding

Daneben beauftragt er international erfolgreiche Architekturbüros mit der Gestaltung von Uniqlo-Stores. 2020 eröffnete der von Sou Fujimoto entworfene Uniqlo Park am Hafen von Yokohama, im Jahr darauf der von Herzog & de Meuron neugestaltete Flagship Store Uniqlo Tokyo – nicht zu verwechseln mit dem nahe gelegenen, ebenfalls 2021 runderneuerten Uniqlo Ginza, dem mit zwölf Verkaufsetagen weltweit grössten Verkaufslokal des Konzerns. Die Basler konnten damit nach Prada Aoyama (2003) und Miu Miu Aoyama (2015) ihr drittes Projekt für einen Fashion Brand in Tokio realisieren. Allerdings handelte es sich diesmal nicht um einen Neubau, sondern um den Umbau einer bestehenden Liegenschaft. Diese liegt im Norden des Ausgeh- und Einkaufsviertels Ginza, schräg gegenüber von Toyo Itos Mikimoto Building (2005). Also nicht an der berühmten Ginza-Hauptachse Chuo dori, aber in Sichtweite der Tokyo Station, einem der wichtigsten Fernbahnhöfe der Metropole.

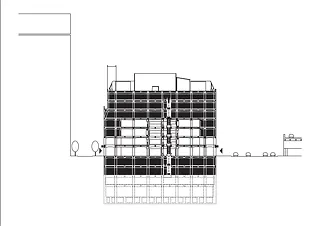

Kaleidoskop

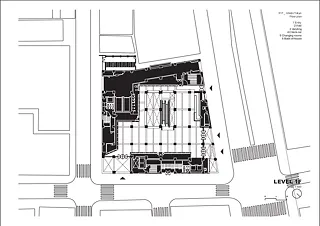

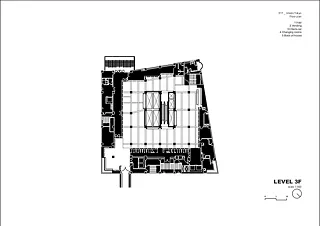

Der Bau selbst stammt aus dem Jahr 1984 und wurde seinerzeit für ein japanisch-französisches Joint Venture mit dem Pariser Konzern Printemps errichtet, wobei das Warenhaus stets nur einen Teil des Volumens beanspruchte. Das Gebäude mit seiner Beton-Strukturfassade wurde, wie für derlei Projekte in Tokio nicht unüblich, für eine möglichst flexible Nutzung entwickelt: Erschliessungen und Nebenräume hinter der weitgehend geschlossenen Fassade, in der Mitte grosse, flexibel nutzbare Flächen. Je nach Bedarf lassen sich Geschosse zusammenschalten oder in mehrere Mieteinheiten unterteilen. Nach 32 Jahren endete 2016 die Ära von Printemps, da das neue Eigentümerkonsortium aus Qatar die Lizenz nicht mehr verlängerte. Seither firmiert das Gebäude als Marronier Gate Ginza 2 – benannt nach der Marronier Street, die – kommt man von der Tokyo Station her – als einer der möglichen Zugänge zur Ginza fungiert. Uniqlo, bisher schon in einem der Obergeschosse der Immobilie eingemietet, nutzte die Gelegenheit zu expandieren und übersiedelte in die Geschosse 1 bis 4. Auf Initiative von Kashiwa Sato wurden Herzog & de Meuron mit dem Umbau betraut, wobei das japanische Büro Nomura den Innenausbau übernahm. Eigentliches Ziel des Umbaus war es, die wenig attraktive Stapelung nutzungsneutraler Flächen zu überwinden, oder mit anderen Worten gesagt: die vier von Uniqlo beanspruchten Ebenen zum Stadtraum hin zu öffnen und miteinander zu verbinden. Ausgangspunkt dafür bildete die konstruktive Struktur des Gebäudes, die aus einem Raster aus Stahlbetonstützen und -balken besteht und eine Art von Raumgitter aufspannt.

Subtraktionen

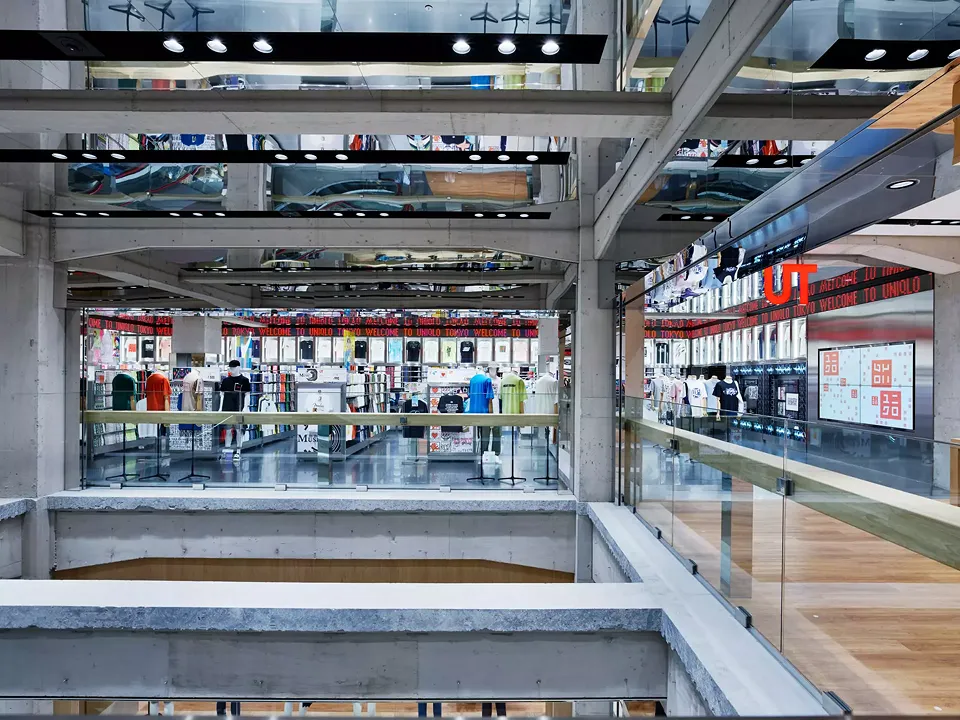

Die Basler Architekten entfernten abgehängte Decken und Verkleidungen, sodass überall die Stahlbetonstruktur sichtbar wurde, und eliminierten ebenfalls Vorbauten in den untersten Geschossen. Im Bereich der beiden Eingänge wurde die Fassadenebene zurückversetzt, so dass das Tragwerk zweigeschossige, nach aussen hin offene Arkaden ausbildet. Die verspiegelten Decken erlauben über Kopf Einblicke in das Innere des Stores und erzeugen zusammen mit grafischen Elementen und Uniqlo-Logos ein kaleidoskopartiges Farb- und Formenspiel, das sich gut in das nächtlich flimmernde Ginza einfügt. Wo die Fassaden der beiden Untergeschosse geschlossen sind, wurde die Tragstruktur mit Beton ausgefacht. Weitere Interventionen erfolgten im Inneren durch das Heraussägen von Deckenplatten. So ist im hinteren Bereich ein viergeschossiges, um die Rolltreppen herum organisiertes Atrium entstanden, das sämtliche Verkaufsebenen miteinander verbindet und dadurch die Geschosse optisch zueinander in Beziehung setzt. Die Beton-struktur ist so zum abstraktenRaumtragwerk aus freigestellten Stützen und Unterzügen geworden, wobei der Eingriff sich durch die sichtbaren Schnittkanten als solcher zu erkennen gibt. Die neue Inneneinrichtung folgt der Idee, das Betontragwerk – wo immer möglich – sichtbar zu belassen. Wie Plug-ins sind Vitrinen und andere Präsentationselemente in die Struktur eingestellt. Und auch hier arbeiten die Architekt*innen mit Spiegelflächen – mal für die Untersichten der Decken, mal für die Unterzüge. So klar die den Raum gliedernde Tragwerkstruktur sich eigentlich zeigt, so faszinierend sind die optischen Effekte, die sich mittels der Blicke durch die Geschosse und der Spiegel ergeben.

Text: Hubertus Adam

Erstveröffentlichung im Arc Mag 3.2023

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen