Kunstzentrum M+

0000 Hongkong,

China, Volksrepublik

Veröffentlicht am 07. Februar 2024

Herzog & de Meuron Basel Ltd.

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Honkong ist eine Weltstadt in der Krise: Jahrzehntelang hielt die Metropole als «Tor zu China» ökonomisch eine Poleposition in Südostasien. Auch während des asiatischen Wirtschaftsbooms und lange nach dem Ende der britischen Herrschaft konnte die Stadt ihre Rolle behaupten. Doch weil Peking der Sonderwirtschaftszone immer stärker sein zentralistisches und undemokratisches System aufoktroyiert, verliert Hongkong zunehmend an Attraktivität. Parallel sind andere Städte erstarkt und machen ihr die Rolle als Gateway streitig: Innerhalb des chinesischen Riesenreichs sind Shanghai und Hongkongs «hässlicher Bruder» Shenzhen erblüht; ausserhalb profitiert vor allem Singapur von Hongkongs Schwäche. Die Covid-Krise traf zusätzlich einen empfindlichen Nerv der Stadt: Der Strom internationaler Touristen, der sich sonst an den Uhrenläden, noblen Hotels, der atemberaubenden doppelten Hochhausskyline, der Aussicht vom Peak, dem guten Essen und Disneyland erfreute, versiegte. Seit der Pandemie kommen zwar viele Festlandchinesen. Diese werden allerdings nicht gerne gesehen. Man wünscht sich wieder mehr internationale, zahlungskräftige Gäste. Dass der globale Tourismus nicht mehr so recht in Gang kommen will, mag auch damit zu tun haben, dass Hongkong es verschlafen hat, sich als internationale Kulturdestination zu positionieren.

Back on the Map

Das sollte sich mit dem Bau des grossen Kunstmuseum M+ auf einen Schlag hin gründlich und nachhaltig ändern. Ob die Devise «viel hilft viel» bei der Profilierung als Kulturstadt wirksam ist, bleibt offen. Aber dass Hongkong mit Turbo-Geschwindigkeit zu den Kunstmetropolen der Welt aufholen wollte, daran liess die Regierung keinen Zweifel. Schon bei der Auslobung des Architekturwettbewerbs und der Auswahl des Baugrundstücks am Victoria Harbour im West Kowloon Cultural District zeigte sich die Geisteshaltung. Was eine Jury für die Crème de la Crème der zeitgenössischen Architektur hielt, wurde um einen Entwurf für das neue Riesenzentrum gebeten: Ausschliesslich Japaner*innen und Europäer*innen wurden eingeladen, jedoch keine Architekt*innen aus China oder Hongkong selbst oder einem der asiatischen Nachbarländer. Neben Terry Farrell, SANAA, Renzo Piano, Shigeru Ban, Snøhetta und Toyo Ito erhielten auch Herzog & de Meuron eine Millionen Hongkong-Dollar als Honorar vorab für ihren Beitrag. Die Jury wählte schliesslich den kraftvollen und zeichenhaften Entwurf des Basler Teams aus.

H&dM haben bereits zahlreiche kleine und grosse Museen in aller Welt gebaut – beispielsweise die Sammlung Goetz in München (1992), die Tate Modern in London (2000) oder das Schaulager in Basel (2003). Trotz ihrer riesigen Erfahrung stehen sie im Ruf, weniger vorhersehbar zu sein als ihre Signature-Style-Kollegen. Das mag vor allem damit zu tun haben, dass die Basler bei jedem Gebäude neue Konzepte und Ansätze testen. Auch für das M+ legten sie 2013 einen Entwurf vor, der neue Ideen einbringt.

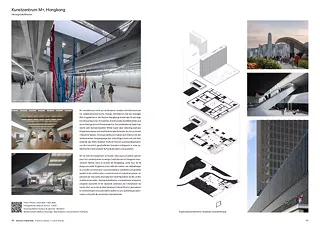

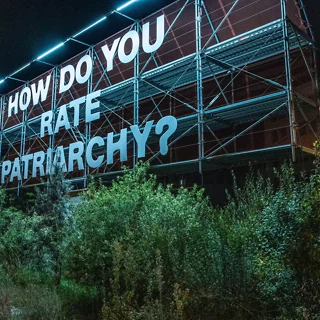

Gigantischer Screen für zeitgenössische Kunst

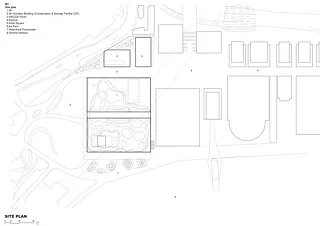

In Hongkong zählt (auch) Masse: Um in der Skyline der Stadt herauszuragen, müssen Gebäude gross und abends grell illuminiert sein. Die Basler Architekten haben deshalb dem «Visual Culture Museum» zur Waterfront hin ein monumentales Profil gegeben und die Schaufassade als riesigen LED-Bildschirm gestaltet. Das Gebäude kann somit als weithin sichtbare «Leinwand» für Videokunstwerke fungieren. Als eines der ersten Gebäude im neuen West Kowloon Cultural District, dessen Baugrund der Meerenge abgerungen wurde, soll der Neubau ein städtebauliches Zeichen setzen. Die Halbinsel wurde im 20. Jahrhundert aufgeschüttet und bietet Blicke auf das zentrale Geschäftsviertel auf Hong Kong Island.

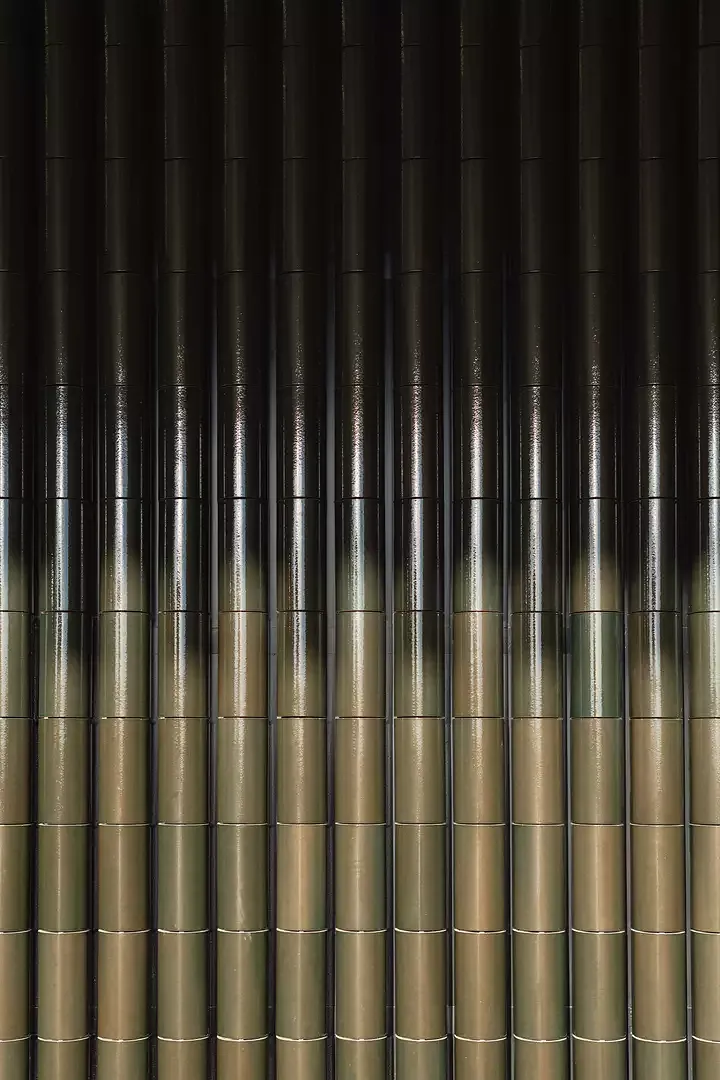

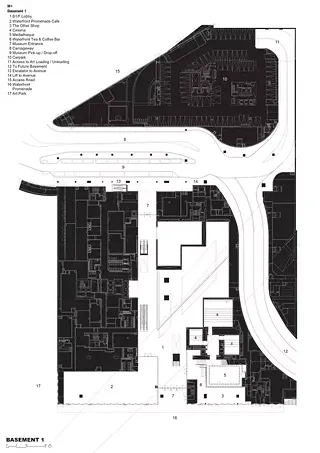

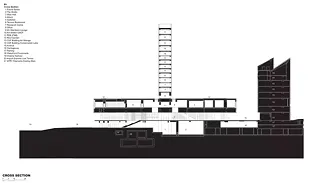

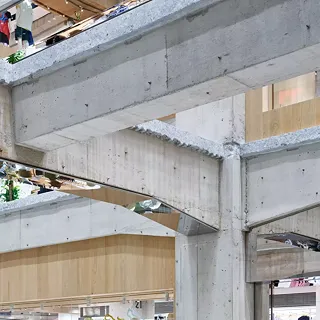

Das M+-Gebäude hat im Schnitt die Form eines auf dem Kopf stehenden Ts. Der breite, aufgeständerte Sockel kontrastiert mit einem schlanken Turm darüber. In diesem Scheibenhochhaus liegen Bildungsräume, Ateliers, eine Lounge für Mäzene, Restaurants und Büros. Alle öffentlich zugänglichen Bereiche des gigantischen Kunstzentrums sind im Sockel untergebracht. Mit seiner für ein Museum grossen Zahl von 18 Stockwerken versucht sich das M+ neben dem benachbarten ICC-Tower, entworfen von Kohn Pedersen Fox – dem mit 108 Etagen höchsten Haus der Stadt – zu behaupten. Turm und Podium haben Betonfassaden, die mit dunklen Keramikfliesen verkleidet sind. Diese schimmern im Licht und verleihen den beiden Gebäudeteilen unterschiedliche Ausstrahlungen je nach Wetter und Tageszeit. Eine Fuge lässt die schmale Scheibe als vom Sockel abgehoben erscheinen – wie eine Reminiszenz an Bürobauten der 1950er-Jahre. Die horizontalen Lamellen der Fassade dienen als Brise-Soleils.

Kurator*innen beschreiten Neuland

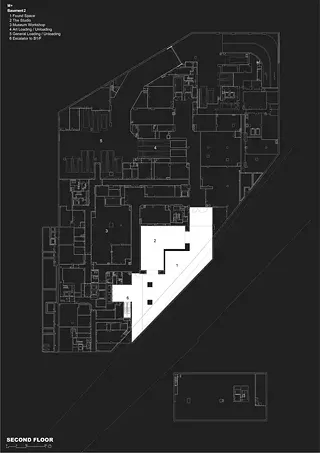

Die Quantitäten des M+ beeindrucken, besonders im Vergleich zu Herzog & de Meurons erstem Kunsthaus in Hongkong, der ehemaligen Central Police Station in der Hollywood Road, das sie bis 2010 renoviert haben. Um aus dem Altbau ein vitales, urbanes Kunstzentrum zu machen, bedurfte es nur zweier kleiner Neubauten für die Old Bailey Galleries und das Arbuthnot Auditorium. Im M+ hingegen gibt es 33 Galerien, drei Kinosäle, eine riesige Mediathek und einen Dachgarten mit Panoramablick. Das M+ soll kein traditionelles Museum, sondern ein Kunstzentrum neuen Typs sein, welches ein breites Spektrum an Räumen und Möglichkeiten für die Präsentation von Kunst und Kultur abdeckt. Neben klassischen White Cubes gibt es Vorführräume und sogenannte «Third Spaces» für die Kunst. Weil der Bauplatz auf dem aufgeschütteten Land wenig Spezifisches bot, orientierten sich die Architekt*innen an dem Bahntunnel auf dem Grundstück: Für Pierre de Meuron ist er die Raison d’être für die «rohen, rauen Ausstellungsräume» des M+ unter Tage. Im Untergeschoss gibt es Säle, die den Eisenbahntunnels «ausweichen», was zu ungewöhnlichen abgetreppten Raumgeometrien geführt hat. Die Autor*innen sprechen von einem «versunkenen Forum» und einer «Ausstellungs-

Topografie». Das horizontale Gebäude darüber bietet konventionellere Räume in einem orthogonalen Raster mit einer Plaza im Zentrum, die für Sonderausstellungen dient. In jeder der vier Ecken dieses Zentralraums beginnt eine Reihe von Galerien. Den Auftakt bildet jeweils ein Raum mit besonderen Qualitäten: Eine Oberlichtgalerie, ein Hof mit Zugang zur Dachterrasse, ein Raum mit Glasfassade zum benachbarten Park und ein Auditorium, das zum Victoria Harbour orientiert ist. Die sparsam gesetzten Öffnungen in den Fassaden rahmen zudem Blicke auf den Artist Square und die Skyline.

Kulturstiftende Ambition vs. repressive Politik

Allein mit dem Bau eines riesigen Kunstzentrums kann man eine Stadt noch nicht zu einem internationalen Magneten für Kunst und Kultur machen. Das Motto «build it and they will come» kann zielführend sein, aber auch ins Leere laufen und einen weissen Elefanten hervorbringen. Ob es dem Prestigeprojekt M+ gelingen wird, aus einer Hafen- und Handelsstadt und Shopping-Destination das erste globale Zentrum für zeitgenössische visuelle Kultur in Asien zu machen, wie es sich die Kurator*innen wünschen, ist offen. Der Schwerpunkt, den das M+ auf die visuelle Kultur Chinas legt und die Breite der Sammlung von bildender Kunst über Design bis zu Bewegtbildern sind auf jeden Fall ein Schatz, der für Anziehungskraft sorgt. M+ hat zudem Expert*innen für Themen, die über das typische Angebot hinausgehen wie Anime, Videospiele und Architektur. Aufbauend auf einer Schenkung des Kunstsammlers Ulrich Adolf Sigg wurde der Leiter des Hauses, Suhanya Raffel beauftragt, rasch eine Sammlung von Weltrang zusammentragen und setzte dabei interessante Akzente.

Die Corona-Pandemie und die harsche Unterdrückung der Umbrella-Bewegung in Hongkong haben die Anziehungskraft der Stadt auf internationale Besuchende stark geschwächt. Grosse Hoffnungen ruhen nun auf dem M+: Das Kunstzentrum soll nicht weniger als die ganze Stadt verändern. Man könnte sagen, dass die Infrastruktur geschaffen wurde, damit Hongkong seinem Anspruch, die «Weltstadt Asiens» zu sein, in Zukunft (zumindest kulturell) wieder gerecht werden könnte. Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, hängt nun vor allem von der Entwicklung der Politik ab.

Der Text wurde von Ulf Meyer für Arc Mag 2024–3 verfasst.

Das Projekt wurde von Herzog & de Meuron im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Jørg Himmelreich und Elisa Schreiner publiziert.