Umbau und Erweiterung Kurtheater

5400 Baden,

Schweiz

Veröffentlicht am 02. Juli 2021

Martin und Elisabeth Boesch Architekten

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Ausgewogene Theaterkur

Das Projekt «Bolero» der blutjungen Architektin Lisbeth Sachs ging 1939 als Sieger aus dem Wettbewerb für ein neues Kurtheater in Baden hervor. Sechzig Jahre später wurden Teile des Theaters unter kantonalen Denkmalschutz gestellt und das Haus sollte umgebaut und erweitert werden.

Dreizehn Jahre nach dem Wettbewerbserfolg von Elisabeth und Martin Boesch Architekten konnten Ende 2020 die Umbauarbeiten abgeschlossen werden. Das Theater erstrahlt in neuem Glanz. In den Zeiten einer Pandemie ist die Wiedereröffnung geradezu ein Statement. Insbesondere das transparente Sachs-Foyer, das wie ein Ohr in den Kurpark ragt, stellt die Bedeutung und Wertschätzung der Kultur quasi auf ein Serviertablett. Dem in Baden wichtigen «Sehen und Gesehen werden» hat bereits Lisbeth Sachs als Tochter eines österreichischen Ingenieurs des Maschinenbaukonzerns BBC bei der Entwicklung ihres Projekts sehr viel Bedeutung zukommen lassen.

Wandelbare Ansprüche

Die damals junge Architekturstudentin Lisbeth Sachs holte sich nicht nur während ihres Praktikums bei Alvar Aalto Inspiration für ihr Projekt, sondern sie beobachtete auch die Szene in Zürich rund um die Landesausstellung und den Kongresshauswettbewerb von Haefeli Moser Steiger.

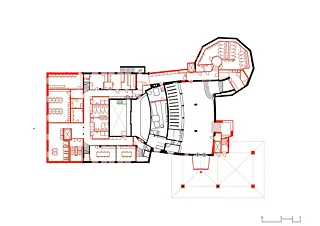

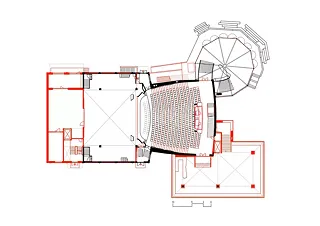

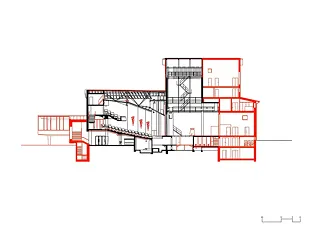

Sachs positionierte den Entwurf ihres Theaters, der die alte Spielstätte, einen romantischen Riegelbau mitten im Park ersetzen sollte, an die prominente Parkstrasse. Obwohl das Baugrundstück eben war, entwickelte sie eine topografische Promenade, welche beim Eingang unter einem baldachinartigen Vordach begann. Der Besucher wurde quer durch das Vestibül gelenkt und in dessen Ecke ein halbes Geschoss hinauf ins ovale Foyer geführt. Gestärkt und amüsiert gelangt man schliesslich von hier aus über eine geschwungene Treppe in den Zuschauerraum.

Die Höhe des Theaters sowie der Standort des Projekts von Lisbeth Sachs verursachten Einsprachen und Diskussionen und führten damals zu einer Bauverzögerung von dreizehn Jahren. Die Positionierung an der Strasse erwies sich am Erfolg des Theaters gemessen, schliesslich doch als vorteilhaft. Nur drei Jahre nach der Fertigstellung des Theaters im Jahre 1952 wurde es um ein Studiogebäude ergänzt. 1965 wurde aus dem Vordach ein veritables zweites Foyer, entworfen von den lokalen Architekten Dorer, Bölsterli und Weidmann. Auch der Bühnenturm der erfolgreichen Spielstätte wurde sehr bald aufgestockt. Insbesondere Heizung und Lüftung wurden nachgerüstet, wodurch eine Spielzeit auch in den Wintermonaten möglich war. Das Theater lockte fortan jährlich über 40 000 Gäste an und genoss in und ausserhalb der Region einen ausgezeichneten Ruf.

The show must go on

Der Projektwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung von 2007 war das Resultat einer langen Planung. Der Gewinner, das Projekt «équilibre» von Elisabeth und Martin Boesch aus Zürich, erweiterte das Sachs-Foyer geschickt um eine Raumschicht, welche am Park entlang bis hin zur Strasse anwuchs und dort ein neues Eingangsfoyer mit einbezog. Nachträgliche Bedenken der Denkmalpflege führten zu einer Überarbeitung des Projekts und zur Trennung der beiden Foyers.

Heute verrät eine Isolierverglasung dem Kenner den klimatisch bedingten Eingriff am Sachs-Foyer. Die runden Stahlstützen wurden teilweise ausgegossen, das Dach gedämmt und mit einer leicht stärkeren Neigung wieder mit Aluminiumbahnen neu eingedeckt. Ansonsten scheint das Foyer im Originalzustand erhalten geblieben zu sein. Selbst der rekonstruierte Leuchter erinnert weiterhin an die 1950er-Jahre.

Die Tragstruktur des Foyers über dem Eingang aus den 1960er-Jahren liessen die Architekten bestehen. Es wurde in seiner Grösse sogar gespiegelt und ragt nun ebenso in den Park hinein, sodass eine visuelle Verbindung zum Sachs-Foyer entstanden ist. Die beiden Empfangsräume scheinen zusammen zu tanzen, auch weil die Architekten die konischen Stützen aus dem Eingangsbereich im Inneren des Foyers umgekehrt einsetzten. Auch die Deckenverkleidung, wie im Sachs-Foyer aus mikroperforiertem Ulmenholz und als Drei- und Viereckplatten geschnitten, sind von Stütze zu Stütze in der Höhe trapezartig befestigt. Die einst kubische Betonfassade ist einer präzisen Metallfassade mit grösserer Verglasung gewichen. Als Bodenbelag wurde Quarzit wie auch im Sachs-Foyer gewählt, mit dem Unterschied, dass er hier rechteckig geschnitten zur Anwendung kommt, mit unterschiedlich grossen Fugen leicht wild verlegt.

Theaterindustrie

Nicht nur im neuen Foyer gibt es nun genug Platz für weitere kleinere Anlässe mit Blick in den Park, auch im Theaterraum selber erhielt man durch eine Ausdehnung der Sitzreihen mehr Platz. Das Theater ist heute mit rund 600 Sitzplätzen das Grösste im Kanton. Auch den Theaterschaffenden und der Bühnentechnik wurde mehr Platz eingeräumt. Insgesamt wurden im Raumprogramm des Wettbewerbs 50 Prozent zusätzliche Nutzfläche gefordert. Die Raumerweiterung des Bühnenbereichs um zwei Rasterfelder erfüllte zwei weitere Anforderungen aus dem Wettbewerb: Ein Hinterbereich zur Bühne und ein Proberaum wurden neu geschaffen. Die Erdbebensicherheit ist inzwischen durch kaum mehr sichtbare Massnahmen gewährleistet.

Obwohl das kompakte Theatergebäude selbst nicht denkmalgeschützt ist, haben sich die Architekten bei diesem ebenso grossen Bauvolumen auf sensibelste Art am Bestand orientiert. Selbstverständlich betreten die Künstler das Haus nun durch den neuen Künstlereingang an der Parkstrasse und gelangen über ein zusätzliches Treppenhaus in neue, moderne Räume. Es bezieht sich in seiner Farbigkeit auf den grünlichen Averser Quarzit des Sachs-Foyers.

Dem Theater ist die heutige Grösse nicht anzusehen. Die Rasterfassade wurde unmerklich weitergezogen. Der vergrösserte Bühnenturm wirkt im Stil des bauzeitlichen Bestands beinahe industriell angehaucht, indem es mit sandfarbenen Eternitplatten und Welleternit eingekleidet wurde, hier jedoch mit der textil anmutenden Rückseite. Die Herren Brown und Boveri hätten ihre Freude daran.

Elisabeth Boesch, Architektin bei Boesch Architekten GmbH, zum Furaldach:

Der bauzeitliche Bestand von Theatersaal und Bühnenhaus und die nordseitig anschliessende Erweiterung wurden mit einem neuen Furaldach eingedeckt. Das System Fural ist ein um 1950 lanciertes «Reissverschlussdach». Es wurde bereits 1952 beim Kurtheater durch die Spenglerei Schoop aus Baden-Dättwil eingesetzt.

Elisabeth Boesch, Architektin bei Boesch Architekten GmbH, zu den Texial und Ondapress-Platten:

Der Bestand und die nordseitige Bühnenturmerweiterung erhielten eine äussere Wärmedämmung und eine Verkleidung aus Eternitplatten. Wie schon 1952 wurde feinwelliges Eternit (Ondapress 36) für den oberen Abschluss gewählt. Der untere Bereich wurde mit Texial-Platten verkleidet. Die Textilprägung verleiht den Platten eine samtige Haptik, ähnlich der bauzeitlichen Sichtbetonfläche.

Text: Claudia Frigo Mallien

Erstmals veröffentlicht im Magazin der Schweizer Baudokumentation 2021.4