Wohnhaus Austrasse

8045 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 26. März 2025

Michael Meier und Marius Hug Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

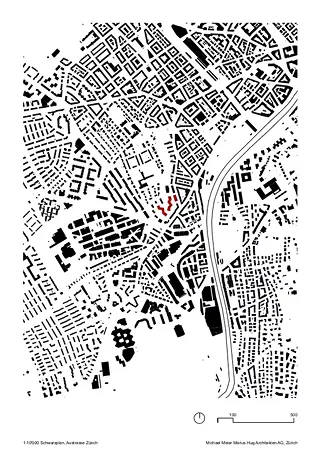

In Sichtweite unseres Büros auf dem bewaldeten Moränenhügel, der vom historischen Kern von Wiedikon bis in die Binz reicht, liegt der ehemalige Hauptsitz der Zürich Versicherungen. Durch dessen Umzug Ende 2021 an den Mythenquai eröffnet sich die Gelegenheit, Wohnbauten zu realisieren, die 2024 bezogen wurden. Hierfür konnte 2019 ein selektiver Studienauftrag zusammen mit WSG und Balliana Schubert Landschaftsarchitekten gewonnen werden.

Im 19. Jahrhundert wurde an eben dieser exponierten Stelle die Brauerei Uetliberg errichtet. Sie wurde 1921 von Hürlimann, dem direkten Konkurrenten vom anderen Sihlufer, aufgekauft und stillgelegt. In den 1980er-Jahren erwarb die Versicherungsgesellschaft das Grundstück und errichtete ihren Hauptsitz, der nun wiederum der Wohnüberbauung weicht. Ein Belt Walk führt um zwei längliche, vielwinklige Baukörper, die den Hügel fassen und seiner Topografie folgen. Es entsteht ein zusammenhängender und deshalb prägender Landschaftsraum – der Waldgarten. Eine filigrane, knospenartige Balkonschicht und eine schützende, reflektierende und rindenartige Keramikfassade übersetzen das Waldthema in die Gebäude und lassen die Wohnbereiche fliessend in den Aussenraum übergehen. Die innere Struktur der Gebäude ist orthogonal organisiert und kontrastiert die komplexe Gebäudeabwicklung. Eine Vielzahl an Wohntypologien entsteht, die ein breites Publikum ansprechen und somit zu einer durchmischten Nutzung beitragen. Entlang der Austrasse fügt sich ein weiterer Baukörper in die städtebaulich übergeordnete Struktur der strassenbegleitenden Häuser ein.

Städtebau

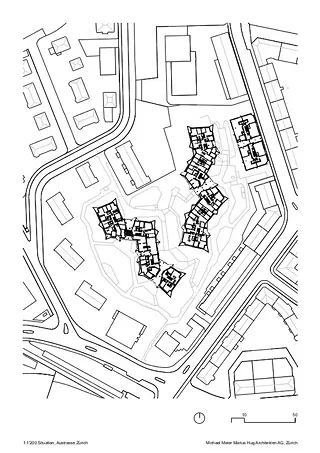

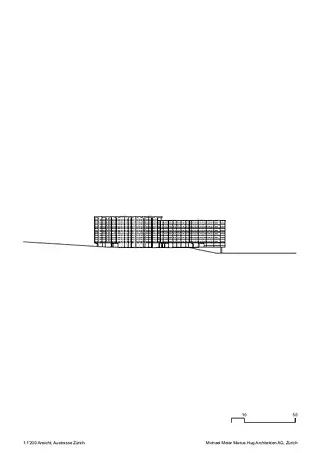

Die beiden Baukörper betten sich behutsam in die unmittelbaren topografischen Gegebenheiten ein und akzentuieren durch ihre vielwinklige Grundfigur die Besonderheit des Ortes, «den Waldgarten» des Moränenhügels. Durch ihre Setzung entsteht ein grosser, zentraler Freiraum in ihrer Mitte, der sowohl einen räumlichen Abschluss der Waldzunge schafft, als auch die Atmosphäre vom Leben im Waldgarten bestimmt. Der zentrale und waldartige Grünraum verleiht dem Areal seine Identität. Durch die geknickte Volumetrie der Gebäudekörper werden zusätzliche Aussenräume zu den bestehenden Nachbarhäusern geschaffen. Das formal einfach gehaltene Gebäude an der Austrasse reiht sich in die Bebauungsstruktur der Strassenräume ein. Es vervollständigt die Strassenfront und wird Teil der umschliessenden bestehenden Bebauungsstrukturen.

Freiraum

Die neue Wohnanlage gliedert sich in unterschiedliche Bereiche: Im Zentrum der Wohnanlage entsteht ein Waldgarten, entlang der Ränder befindet sich ein Belt Walk. Der Waldgarten bildet das Herzstück der Anlage. In der Mitte der Anlage entsteht zusammen mit der «wiederhergestellten» Topografie ein räumlich und atmosphärisch dichtes Zentrum. Die Wohnsiedlung wird durch ein vielseitiges und hierarchisch strukturiertes Wegnetz erschlossen. Die wichtigen Zugänge befinden sich beim Bahnhof Binz, an der Wiedingstrasse und Richtung Manesseplatz an der Austrasse. Das Wegesystem gliedert sich in den sogenannten Belt Walk, welcher die Haupterschliessung und Quartierverbindung gewährleistet und in ein feingliedriges Wegnetz, dass die Erschliessung der Wohnbauten ermöglicht. Ab dem Belt Walk erschliessen Rampen und Treppenbauwerke die Eingänge der Wohnsiedlung wie auch die unterschiedlichen Aufenthaltsbereiche. Der Waldgarten besteht aus hoch aufgeasteten, einheimischen Waldbäumen. Die steilen Bereiche im Waldgarten werden mit Stauden bepflanzt. Die Fassaden der Gebäude werden begrünt. Im Zentrum sind die Fassaden intensiv und dicht begrünt.

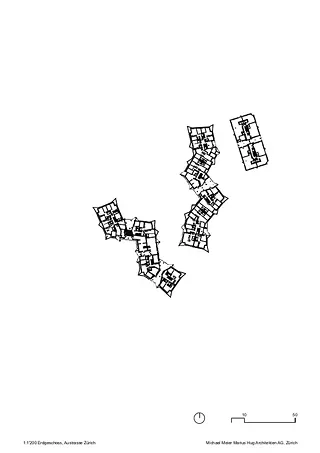

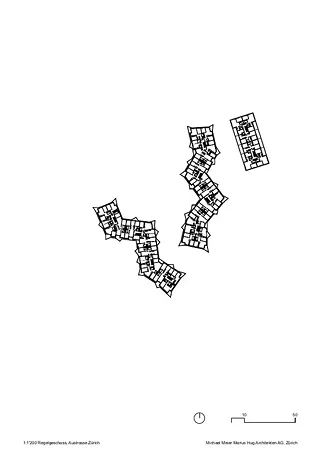

Architektur

Der Kontext des Waldgartens auf dem Moränenhügel bestimmt die Materialwahl und Ausformulierung der Fassadentiefe: Keramikplatten spiegeln die Vegetation und ihre erdige Farbgebung lehnt sich an den Farbkanon des Gehölzes an. Die vielwinklige Gebäudeform und die leicht schimmernde Fassadenbekleidung schaffen vielfältige Farbnuancen durch unterschiedlich einfallendes Licht. Die Fenster und das Fassadenmaterial schaffen diffuse Spiegelungen auf der gesamten Gebäudehülle und lassen so das Haus mit seiner Umgebung verschmelzen. Filigrane Balkongeländer verleihen der Siedlung eine elegante Eigenart. Expressive Balkone schmiegen sich um das Gebäude und verweben es mit der umliegenden Natur. Der Ausdruck verstärkt den Charakter des Wohnens im Waldgarten und schafft die Voraussetzungen für einen lebendigen Aussenraum. Die Bauten reihen sich thematisch in eine «organische Architektur» ein und suchen eine enge Verbindung von Landschaft und Architektur. Im Gegensatz dazu reiht sich das Gebäude an der Austrasse durch seine klare Anordnung im Strassenzug und seine murale Fassade im Kontext der angrenzenden Blockrandstrukturen Wiedikons ein.

Gesellschaft

Die Erschliessung des Areals ist hierarchisch strukturiert und wird in zwei Ebenen unterteilt: Der Haupterschliessung dient ein hindernisfreier Walk, der um das Areal herum führt. Er etabliert die Eingangstore zum Areal von der Au-, Wieding- und Binzstrasse.

Eine zweite Ebene von Wegen und Eingängen im Inneren des Areals sichert den Zugang vom Waldgarten. Eine grosse Bedeutung wird den Durchgängen, die an die Wege anknüpfen, zuteil. Sie verbinden die Aussenräume und bilden den Auftakt zu den Eingangshallen. Sie fungieren als überdachte Räume, die als Öffnung zur Landschaft zwei verschiedene Welten in Bezug auf Privatsphäre und Charakter verbinden. Das Gesamtsystem ermöglicht die Anbindung an die wichtigen Punkte rund um das Areal (Austrasse, SZU Station Binz, Wiedingstrasse) und verbessert zudem die landschaftliche Qualität der Siedlung und ihrer Nachbarschaft. Die Gemeinschaftsräume befinden sich mitten im Herzen der parkartigen Landschaft. Dazugehörige Aussensitzplätze ermöglichen den Bewohnern eine hohe Aufenthaltsqualität.

Ökonomie

Die Vielfalt des Wohnungsangebots in der zukünftigen Siedlung ist gross und das Zielpublikum breit gefächert. Die innere Struktur der Gebäude ist klar und orthogonal organisiert und kontrastiert die komplexe Gebäudeabwicklung. Die Anordnung der Wohnungen bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Wohntypologien. Durchgehende Wohnungen werden durch die Kücheneinbauten als raumgliederndes Element zoniert. Die beidseitige Anordnung von Loggien und Balkonen ermöglicht den Zugang zum Freiraum sowohl vom Ess- als auch Wohnbereich. Die Gemeinschaftsbereiche der über Eck orientierten Wohnungen werden durch Loggien gegliedert. Die grosszügigen Aussenraumschichten bieten vielfältigen Freiraumbezug. Das Gebäude an der Ausstrasse weisst eine besondere Typologie auf. Moderne, gut organisierte Grundrisse sollen ein junges Zielpublikum anziehen. Ob nun eine 5-Zimmerwohnung als Wohngemeinschaft oder eine 1-Zimmerwohnung als erste eigene Wohnung genutzt wird.

Ökologie

Die bestehende Struktur im Untergeschoss soll so weit wie möglich erhalten bleiben, auch wenn den Räumen keine Nutzung zugeordnet wird. Einerseits kann somit grösstenteils auf aufwendige Baugrubensicherung verzichtet werden. Andererseits wird damit der Aufwand an Erdbewegungen auf ein Minimum reduziert und die Erdauflasten können verhältnismässig klein gehalten werden. Kommt ein bestehendes Geschoss nicht komplett unter das neue Terrain zu liegen, wird es nicht komplett abgebrochen. Es wird eine neue Aussenwand erstellt und die Decke nur wo nötig rückgebaut. Für den Neubau werden ca. 60 Prozent Recycling Beton verwendet und leer stehende Räume werden mit Abbruchmaterial aufgefüllt.

Vertikale Fassadenbegrünung, Insektenhügel und Nistkästen fördern die Diversität. Weiter wird eine Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität angeboten und ein Standort der Mobility mit drei Fahrzeugen liegt auf dem Areal

Das Projekt von Michael Meier und Marius Hug Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.