Flexible et durable

Gigon / Guyer poursuivent la transformation du Musée suisse des transports avec la construction, au nord du périmètre,d’un bâtiment à usage polyvalent en remplacement d’une halle ferroviaire datant des premiers temps du complexe. Après s’être consacré de plus en plus au spectacle ces dernières années, l'institution retrouve une orientation clairement muséale – ce que l’architecture imposante de la nouvelle halle d’exposition confirme.

Texte: Manuel Pestalozzi

Photos: Seraina Wirz & Heinrich Helfenstein

Photo: Seraina Wirz

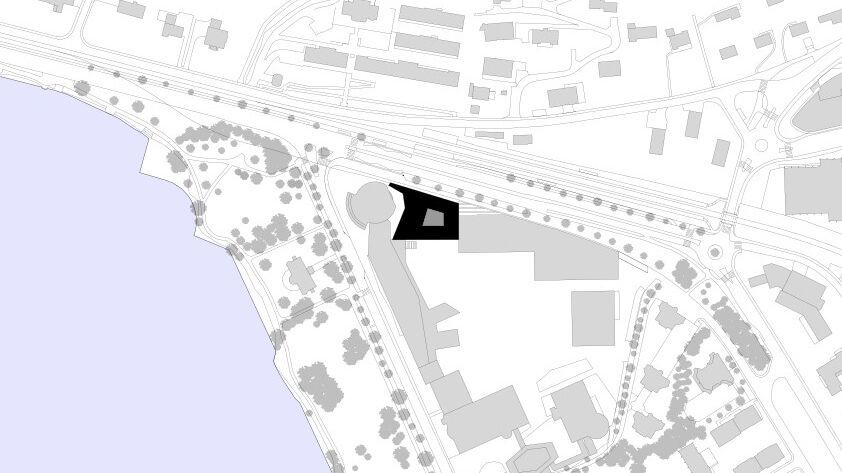

Situation | Plan: Annette Gigon / Mike Guyer Architekten

De la Landi au centre événementiel

L’idée d’un musée national des transports est née dans le contexte de l’exposition nationale de 1939 à Zurich. Les premières interventions bâties du périmètre dégageaient d’ailleurs un caractère rappelant celui de la Landi. Le premier architecte à travailler pour le musée, le Lucernois Otto Dreyer (1897 – 1972), a commencé sa carrière auprès d’Armin Meili, le directeur de l’exposition nationale, dont il a été collaborateur de 1924 à 1927. C’est ensuite avec son propre bureau qu’il signe la réalisation de l’Hôtel suisse à l’exposition zurichoise. La première étape de construction du musée des transports, inaugurée en 1959, donnait l’impression d’une exposition pragmatique et éphémère. Des halles et des hangars à l’allure légère étaient regroupés autour d’une cour centrale. Le succès auprès du public fût retentissant. La limitation à l’échelle «nationale» était pourtant abandonnée en 1969 avec la construction d’un planétarium – juste à temps pour célébrer le premier alunissage.

La disposition des poutres trapézoïdales forme un gigantesque plafond à caissons. Celui-ci surplombe la salle d’exposition sans piliers et supporte les trois étages de bureaux situés au-dessus. | Photo: Seraina Wirz

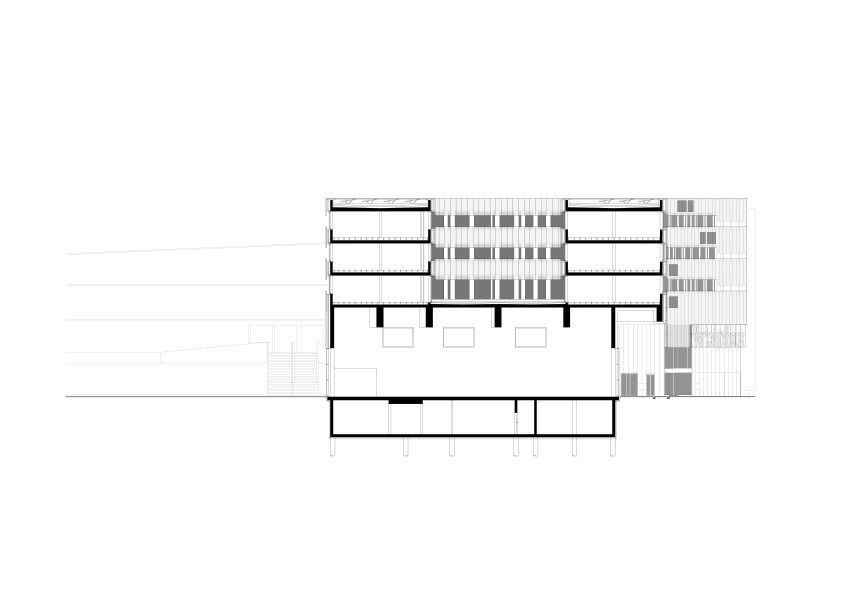

Coupe | Plan: Gigon Guyer Architekten

Verkehrshaus 2.0

Au tournant du siècle, la direction a estimé que le moment était venu de doter le site d’une image directrice et de formuler des visions d’avenir. En 1999, un concours d’architecture pour un concept global du Musée des Transports était lancé et comportait la réalisation d’une nouvelle halle pour le trafic routier. Le jury plébiscitait la proposition intitulée «Entwicklungsstudie 2020» du bureau zurichois Gigon / Guyer Architekten. Partant du constat que l’existant était relativement disparate, les architectes prévoyaient de supprimer la cour d’origine et proposaient d’appliquer à l’ensemble du site le parti urbanistique pris pour la partie sud du périmètre: une addition de bâtiments individuels solitaires qui faciliterait l’orientation thématique, tout en autorisant une pluralité stylistique des bâtiments. Comme Otto Dreyer à l’époque, la construction de différents bâtiments a permis à Gigon / Guyer de participer à la définition de l’identité architecturale du plan directeur 2.0 du site du Musée des Transports. En considérant le nombre de fois où le bureau a travaillé pour le Musée des Transports, on serait aujourd’hui tenté de les considérer comme les architectes attitrés de l’institution – tout du moins officieusement. La réalisation d’un pavillon de restauration provisoire était suivie par celles d’un nouveau bâtiment d’entrée en limite nord-ouest du site, et d’une halle d’exposition consacrée à la circulation routière – un solitaire qui délimite le périmètre libre à l’est. Gigon / Guyer ont en outre apporté un détail original à la gare Luzern Verkehrshaus: les parapets en acier troué ont été «pliés» de manière à former en même temps de longs bancs. Fidèles aux objectifs du plan directeur, ces bâtiments ont un caractère qui leur est propre. Leurs formes résultent de leurs fonctions respectives et de leur situation sur le site. Quant aux façades, elles sont autant de signes distinctifs inspirés des différentes facettes du transport. La halle consacrée à la circulation routière est ainsi entièrement habillée de panneaux de signalisation, de panneaux de localités et de panneaux d’information. Le bâtiment fait ainsi référence à un discours connu de la théorie architecturale: dans leur étude sur Las Vegas, Venturi & Scott Brown avaient désigné un nouveau type, le Decorated Shed et ses grands emblèmes, développé sur la base de la perception qu’ont les automobilistes depuis une voiture en train de rouler.

Photo: Seraina Wirz

Système et divergences

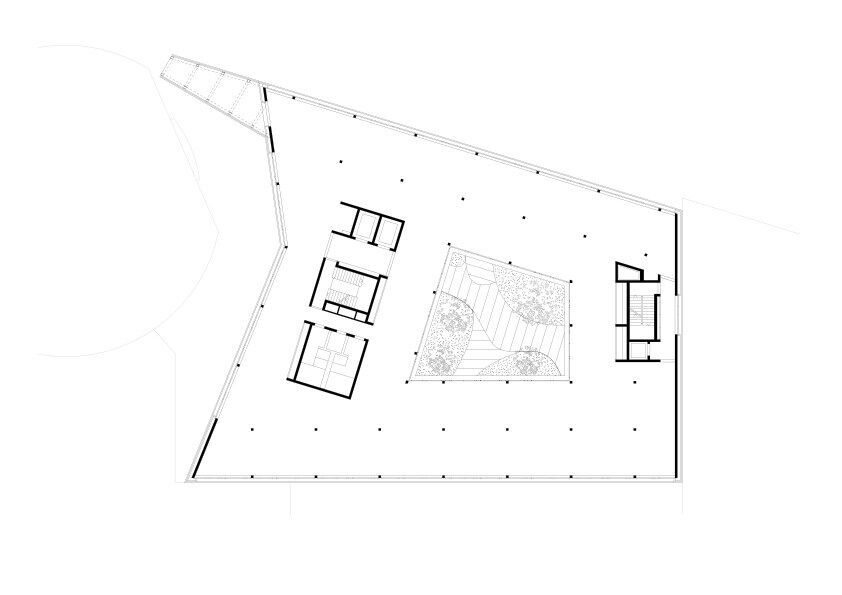

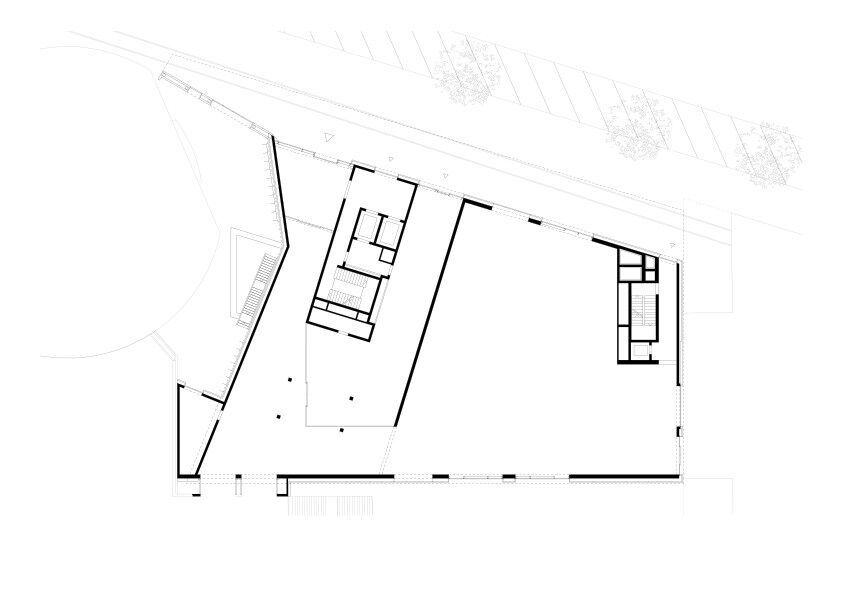

Le nouveau bâtiment à usage polyvalent sera bientôt ouvert au public. Situé sur la Haldenstrasse, il remplace la halle ferroviaire 1 conçue par Otto Dreyer au début de l’aventure du Musée des Transports. Le quadrilatère convexe de l’emprise au sol diffère pourtant de l’ancienne halle. Le nouveau bâtiment jouxte à l’est la halle ferroviaire 2 et pince au sud le cylindre du cinéma voisin. Afin de permettre à la lumière de pénétrer entre ces deux volumes, la nouvelle halle a été «enfoncée» dans le plan et s’efface littéralement devant le cylindre. Celui-ci devient – encore plus qu’avant – l’articulation significative entre les rangées de bâtiments qui protègent le périmètre au nord et au sud-ouest. Le nouveau bâtiment est calé sur la hauteur de la salle de cinéma. Son rez-de-chaussée permet d’accroître les surfaces réservées aux expositions temporaires. Au nord, les étages en porte-à-faux se déploient au-dessus de la voie d’accès qui rejoint la halle ferroviaire 2 et abritent une deuxième entrée orientée vers la gare. Cette dernière donne accès à une boutique et permet de rejoindre directement les étages supérieurs. Au premier étage, trois nouvelles salles de conférence destinées à accueillir des congrès complètent les espaces offerts par le bâtiment d’entrée. Les trois étages supérieurs sont des plateaux librement aménagables qui abritent des bureaux. Un atrium végétalisé installé au-dessus de la halle d’exposition permet à la lumière naturelle de pénétrer au centre du volume. Le sous-sol regroupe des locaux de service, ainsi que la nouvelle centrale énergétique qui alimente l’ensemble du site du musée – une pompe à chaleur alimentée avec l’eau du lac.

Des éléments photovoltaïques transforment l’enveloppe en centrale électrique. Répartis avec une densité différente, ils créent une image de façade variée. | Foto: Seraina Wirz

Flexibilité

Les transformations et les densifications de ces dernières années ont participé à modifier la ligne objective initiale du Musée des Transports, au profit d’un amalgame entre programmation muséale et événementielle. Mais au-delà des objets exposés et des shows multimédias, le Musée des Transports souhaite également mettre en avant son architecture pour attirer l’attention. L’offre très large, parfois diffuse d’apparence, est le résultat de l’imbrication des cultures populaire et élitaire, des sciences techniques, d’une gestion axée sur le tourisme et les loisirs, de la promotion des produits et d’une mission didactique. On pourrait interpréter l’architecture «sérieusement réfléchie» du récent bâtiment comme la volonté de revaloriser la fonction classique de musée – au sens propre comme au figuré. À l’intérieur, les imposantes poutres portant les étages en sont la preuve. Leur disposition trapézoïdale forme un gigantesque plafond à caissons. Les exigences statiques élevées imposées aux fondations par le sous-sol difficile du delta du Würzenbach, les prescriptions en matière de protection contre les incendies ainsi que le souhait du maître d’ouvrage de disposer d’une halle d’exposition flexible, donc sans piliers malgré une largeur pouvant atteindre 30 mètres, ont conduit les architectes à opter pour une structure porteuse et pour des noyaux verticaux en béton armé. La géométrie marquante – optimisée de manière à limiter la quantité de béton et d’armatures en acier – de cette structure en est le résultat.

Photo: Seraina Wirz

Première publication dans Arc Mag 2023–2

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine