Flexibel und Dauerhaft

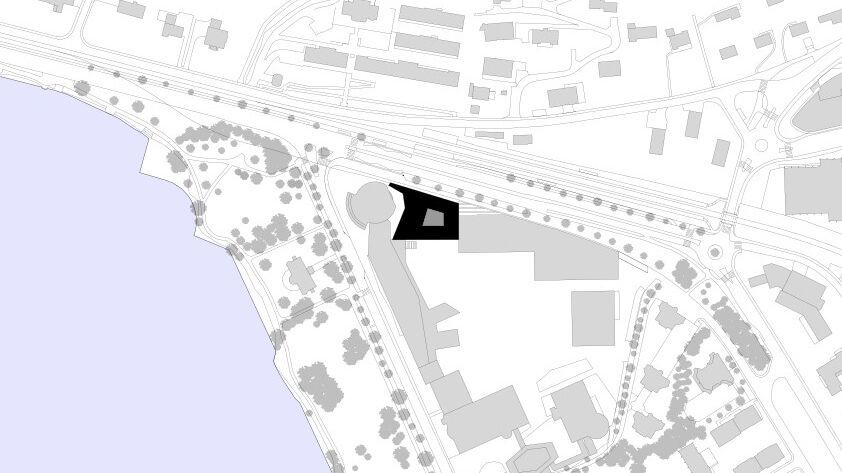

Mit einem neuen Mehrzweckgebäude haben Gigon / Guyer die Transformation des Verkehrshauses der Schweiz fortgeführt. Der Ersatzneubau am Nordrand des Areals nimmt die Stelle einer Schienenhalle aus der Entstehungszeit ein. Nachdem sich das Haus in den letzten Jahren vermehrt dem Spektakel verschrieben hatte, wandert der Schwerpunkt, unterstützt durch die gewichtige Architektur der neuen Halle, wieder klarer in Richtung Museum.

Text: Manuel Pestalozzi

Fotos: Seraina Wirz & Heinrich Helfenstein

Foto: Seraina Wirz

Situation | Plan: Annette Gigon / Mike Guyer Architekten

Vom Landigeist zum Eventcenter

Die Idee für das Verkehrshaus stammte aus dem Umfeld der Landesausstellung von 1939 in Zürich. Bei den frühen baulichen Interventionen auf dem Areal war entsprechend ein «Landigeist» spürbar. Der erste für das Museum tätige Architekt, der Luzerner Otto Dreyer (1897 – 1972), begann seine Karriere bei Armin Meili, dem Direktor der Landesausstellung. In dessen Büro war Dreyer von 1924 bis 1927 Mitarbeiter. Auf der Zürcher Schau konnte er dann mit seinem eigenen Büro das Landi-Hotel realisieren. Der Eindruck einer pragmatischen, ephemeren Ausstellung prägte die Architektur der ersten Bauetappe des 1959 eröffneten Verkehrsmuseums. Leicht wirkende Hallen und Schuppen gruppierten sich um einen zentralen Hof. Der Publikumserfolg war riesig. Die Beschränkung auf das «Nationale» wurde 1969 mit dem Bau eines Planetariums – pünktlich zu den ersten Mondlandungen – aufgegeben. Es wurde dem Ensemble im Südosten angefügt, zusammen mit einem 30 Meter hohen Büroturm.

Die neue Halle wird von mächtigen Unterzügen geprägt. Sie überspannen den stützenfreien Ausstellungsraum und tragen drei Büroetagen. | Foto: Seraina Wirz

Schnitt | Plan: Gigon Guyer Architekten

Verkehrshaus 2.0

Um die Jahrtausendwende sah die Leitung die Zeit gekommen, das Areal einer Gesamtschau zu unterwerfen und Zukunftsvisionen zu entwickeln. 1999 wurde ein Architekturwettbewerb für ein Verkehrshaus-Gesamtkonzept samt einem Entwurf für eine neue Halle für Strassenverkehr ausgeschrieben. Gewonnen haben Gigon / Guyer Architekten aus Zürich mit ihrer «Entwicklungsstudie 2020». Diese ging vom etwas disparaten Bestand aus, hob den ursprünglichen Hof auf und stellte für das ganze Areal eine städtebauliche Konfiguration in Aussicht, wie sie im südlichen Teil der Anlage bereits bestand: eine Addition von solitärhaften Einzelgebäuden. Dies soll die Auffindbarkeit der Themenbereiche erleichtern und auch eine stilistische Pluralität bei den Gebäuden ermöglichen. Wie damals Otto Dreyer, war es auch Gigon / Guyer in der Folge möglich, für diesen Masterplan 2.0 des Verkehrshaus-Areals unterschiedliche Gebäude beizusteuern und es damit ebenfalls architektonisch zu prägen. So häufig wie das Büro mittlerweile für das Verkehrshaus tätig gewesen ist, könnte man sie als die neuen – wenn auch inoffiziellen – Hausarchitekt*innen bezeichnen. Auf einen provisorischen Gastropavillon folgten ein neues Eingangsgebäude am Nordwestrand des Areals und eine Halle für Strassenverkehr. Letztgenannte ist ein Solitär, der das Freigelände nach Osten begrenzt. Gigon / Guyer konnten ausserdem für den Bahnhof Luzern Verkehrshaus ein spannendes Detail beisteuern: Die mit grossen Löchern versehenen Stahlbrüstungen wurden so «gefaltet», dass sie zugleich lange Sitzbänke formen. Getreu den Absichten des Entwicklungsplans haben diese Bauten einen individuellen Charakter. Ihre Formen ergeben sich aus den jeweiligen Funktionen und der Lage im Areal. Das Erkennungsmerkmal sind ihre auffälligen Fassaden, welche die verschiedenen Facetten des Verkehrs thematisieren. So ist die Halle für Strassenverkehr vollständig mit Verkehrs-, Ortsschildern und Hinweistafeln verkleidet. Das Gebäude referenziert damit zugleich auf einen bekannten Diskurs der Architekturtheorie: Venturi & Scott Brown hatten in ihrer Studie über Las Vegas den Decorated Shed als neuen Typ benannt, der mit grossen Zeichen auf die Wahrnehmung von Architektur aus fahrenden Autos heraus entwickelt wurde.

Foto: Seraina Wirz

System und Abweichungen

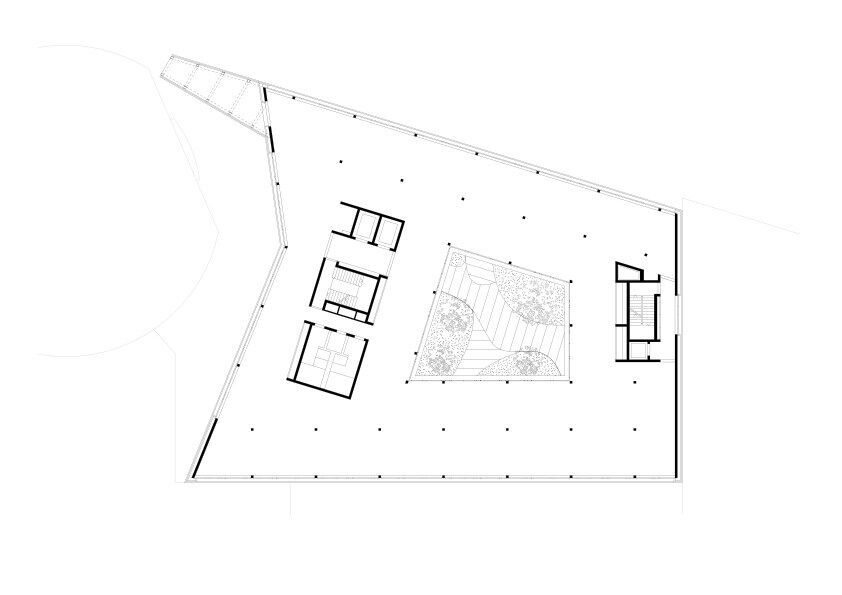

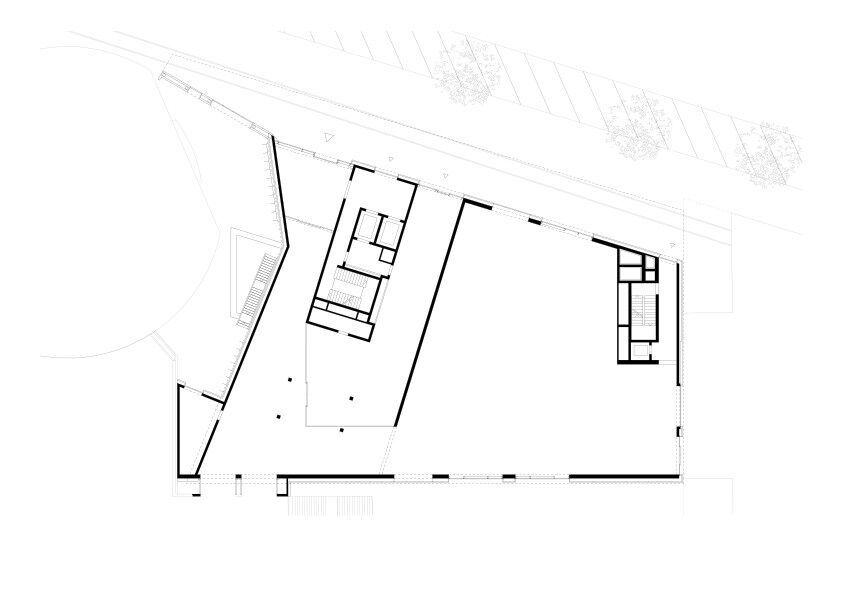

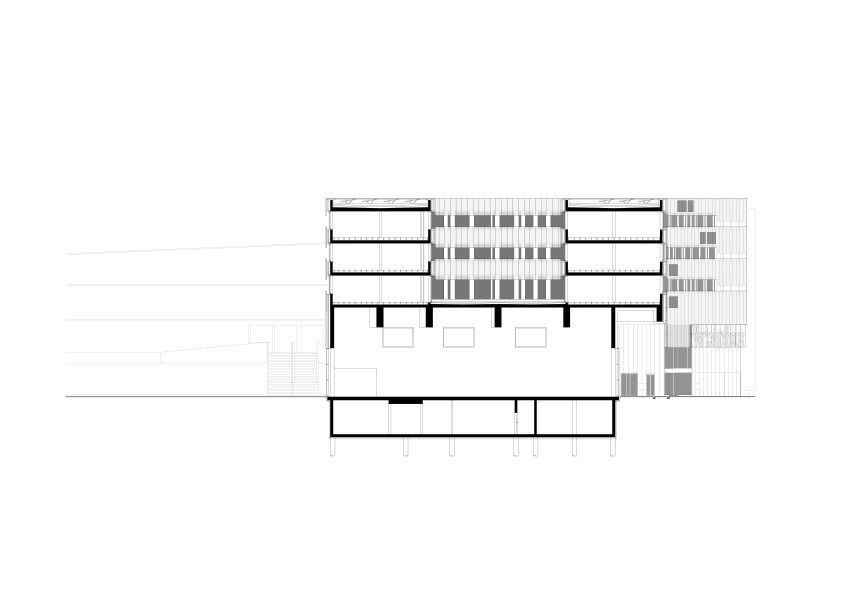

Schon bald wird das neue Mehrzweckgebäude seine Pforten für das Publikum öffnen. Es ersetzt wie beschrieben Otto Dreyers Schienenhalle 1 aus den Gründungsjahren, die an der Haldenstrasse lag. Im Grundriss ein konvexes Viereck, grenzt der Ersatzneubau nach Osten an die verbleibende Schienenhalle 2 und fasst Richtung Süden das Eingangsgebäude mit dessen zylinderförmigen Kinosaal ein. Um zwischen diesen beiden Volumen Licht einströmen lassen zu können, wurde die neue Halle im Grundriss dort «eingedrückt», beziehungsweise weicht vor dem Zylinder zurück. Dieser wird so – noch mehr als bisher – zum signifikanten Gelenk zwischen den Bauzeilen, die das Gelände nach Norden und Südwesten abschirmen. Der Neubau übernimmt die Höhe des Kinosaals und erweitert das Raumangebot des Verkehrshauses, indem es im Erdgeschoss Wechselausstellungen aufnehmen kann. Das erwähnte Zufahrtsgleis führt an der Nordfassade des Neubaus entlang, bevor es in die Schienenhalle 2 einmündet. Es wird von den auskragenden Obergeschossen der neuen Mehrzweckhalle überdeckt. An der Nordfassade wurde ein neuer zweiter Eingangsbereich mit einem Shop und direkten Zugängen zu den Obergeschossen angeordnet. Er ist zum Bahnhof hin orientiert. Im ersten Obergeschoss ergänzen drei neue Konferenzsäle das bestehende Raumangebot für Kongresse im Eingangsgebäude. Die drei darüber liegenden, frei unterteilbaren Geschosse sind Büronutzungen vorbehalten. Sie gruppieren sich um ein offenes, begrüntes Atrium über der Ausstellungshalle. Ein Kellergeschoss nimmt nicht nur ergänzende Nebenräume auf, sondern auch die neue Energiezentrale für das gesamte Verkehrshaus-Areal – eine Wärmepumpenheizung, die mit Seewasser betrieben wird.

Photovoltaik-Elemente machen die Hülle zum Kraftwerk. Unterschiedlich dicht verteilt, entsteht ein abwechslungsreiches Fassadenbild. | Foto: Seraina Wirz

Flexibilität bauen

Die Sachlichkeit des ursprünglichen Verkehrshauses ist durch die Transformation und die Verdichtung der letzten Jahre einem heterogenen Amalgam aus Museum und Eventspace gewichen, der über die Exponate und multimedialen Darbietungen hinaus auch durch seine Architektur auf sich aufmerksam machen möchte. Die Verflechtung aus Populär- und Hochkultur, technischen Wissenschaften, Tourismus- und Freizeitbetrieb, Produktwerbung und didaktischer Mission wurden zu einem mitunter etwas diffus erscheinenden Gesamtangebot verflochten. Man könnte die «ernsthafte» Architektur des neuen Mehrzweckgebäudes als Versuch deuten, der klassischen Funktion des Verkehrshauses als Museum wieder mehr Gewicht zu geben – nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne. Denn innen wird die neue Halle von mächtigen Unterzügen geprägt. Trapezförmig verlaufend, bilden sie eine gigantische Kassettendecke. Hohe statische Anforderungen, die der schwierige Untergrund des Würzenbachdeltas an die Fundation stellt, Brandschutzvorschriften sowie der Wunsch der Bauherrschaft nach einer flexibel bespielbaren und somit stützenfreien Ausstellungshalle von bis zu 30 Meter Breite führten zur Wahl von Stahlbeton als Material für die Tragkonstruktion und die Treppenhauskerne. Um die Menge des Betons und des verbauten Bewehrungsstahls im Rahmen zu halten, tüftelten die Architekt*innen gemeinsam mit den Statiker*innen eine optimierte Geometrie aus.

Foto: Seraina Wirz

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–2

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen