Heatherwick Studio a inscrit une nouvelle narration dans le silo du Cap

Un foyer imprégné d’une atmosphère sacrée, avec des baies vitrées étincelantes: les images emblématiques du silo transformé en un musée et un hôtel à la fois fascinant et insolite par Heatherwick Studio au Cap ont déjà fait le tour du monde. Ce projet est un exemple remarquable d’utilisation créative de l’existant, car la création du musée s’appuie sur l’histoire du lieu préservée tout en établissant un nouveau repère urbain. Grâce à une intelligente approche soustractive, le résultat est un bâtiment à la spatialité complexe qui joue un rôle central dans le front de mer du Cap. L’ancien silo donne également une forte impulsion au développement urbain de la ville, à l’Afrique du Sud, mais aussi à la scène artistique africaine dans son ensemble.

Texte: Jørg Himmelreich

La complexité baroque du foyer fait du Zeitz MOCAA un aimant aussi bien pour les locaux que pour les touristes. | Photo: Hufton + Crow Photography

Face à une crise climatique qui s’intensifie, la production architecturale doit elle aussi contribuer activement à la réduction des émissions de CO2. Face à ce constat, la conservation et la réutilisation d’un maximum de bâtiments existants s’apparente à un impératif. Dans son ouvrage paru en 2010 «Vibrant Matter. A Political Ecology of Things», Jane Bennett décrit comment les forces non humaines influencent les événements du monde. Si l’on considère l’existant avec le concept de «Vital Materiality» de Bennett, d’autres arguments apparaissent en faveur de la réutilisation et du recyclage. La philosophe affirme que les bâtiments ne sont pas de simples décors, mais qu’ils participent activement à nos vies au sein de réseaux écologiques. Ils portent en eux une vitalité qui doit être respectée et préservée. De ce point de vue, il est clair que l’adaptation des bâtiments n’est pas seulement une pratique durable, mais aussi une obligation éthique. Le silo du Cap, transformé en 2017 en musée et en hôtel par le studio Heatherwick, constitue un exemple impressionnant de ce que Bennett considère comme la «Material Agency» d’un bâtiment. La transformation de ce bâtiment, autrefois symbole de l’exploitation coloniale de l’Afrique du Sud, a creusé un nouveau sillon narratif inspiré par la scène artistique et culturelle africaine post-coloniale. Ce texte retrace la genèse du projet, met en lumière sa conception, ainsi que la dimension politico-culturelle de la seconde vie du silo.

Essor et déclin

Construit en 1924, le silo est la base du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa et de l’hôtel qui le complète. Le port du Cap a été agrandi à plusieurs reprises au fil de son existence, avec des extensions majeures en 1865, 1905 et 1945. Il était autrefois un point d’approvisionnement important pour les navires circulant entre l’Europe et l’Asie. On y transbordait des épices, des textiles, des métaux précieux et des denrées alimentaires. Le silo, dont la capacité atteignait 30 000 tonnes, abritait principalement du maïs, mais aussi du blé, du soja et du millet, qui provenaient principalement de la région occidentale du Cap avant d’être exportés.

À sa livraison, ce bâtiment de 57 mètres était la plus haute construction au sud du Sahara. Il se compose de deux parties principales: une tour et un volume allongé de 30 mètres de haut qui abrite 42 silos cylindriques. Avec l’avènement des porte-conteneurs et la délocalisation croissante des activités logistiques vers Durban et Port Elizabeth, le port du Cap a peu à peu perdu de son importance et un boycott généralisé pendant la phase finale de l’apartheid en a accéléré le déclin, menant à la fin de l’exploitation du silo dans les années 1990. Classé monument historique, les idées de reconversion ont longtemps manqué, laissant l’imposant volume à l’abandon.

Le front de mer comme fond urbain

Transnet, le propriétaire portuaire, a initié dès la fin des années 1980 la transformation des parties les plus anciennes du port. De nombreux bâtiments du Victoria & Alfred Waterfront ont alors été rénovés et réutilisés, et complétés d’un grand centre commercial adoptant les codes formels des entrepôts avoisinants. Restaurants, bars, cafés, hôtels, logements et bureaux ont fleuri en quantité, tout comme un aquarium. Cette opération a été un succès, faisant du front de mer le hotspot urbain du Cap, attirant jusqu’à 100 000 personnes par jour et près de 25 millions par an. Ces visiteur·euse·s profitent également d’excursions en bateau vers l’île-prison de Robben Island ou de survols de la ville en hélicoptère. Quant au silo abandonné, il est resté à l’écart de ce spectacle urbain pendant de nombreuses années.

Le consortium L&R a acquis les droits de propriété du front de mer en 2006, avant de les céder en 2011 à la société d’investissement sud-africaine Growthpoint et la Public Investment Corporation (PIC). Les nouveaux propriétaires ont décidé d’investir l’équivalent de 24 millions de francs suisses pour faire du silo un bâtiment emblématique, dont la nouvelle fonction de musée vise à placer la ville du Cap sur la carte du tourisme culturel mondial, attirant ainsi encore plus de visiteur·euse·s dans ce quartier portuaire branché, tout en augmentant le chiffre d’affaires et la valeur des biens immobiliers.

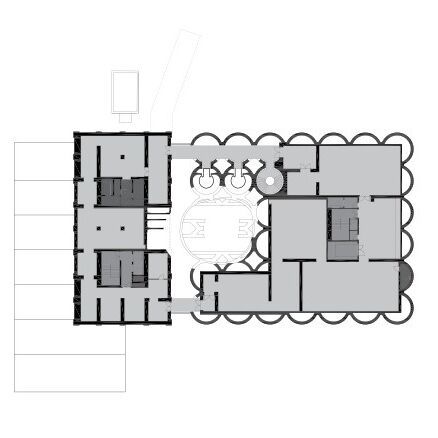

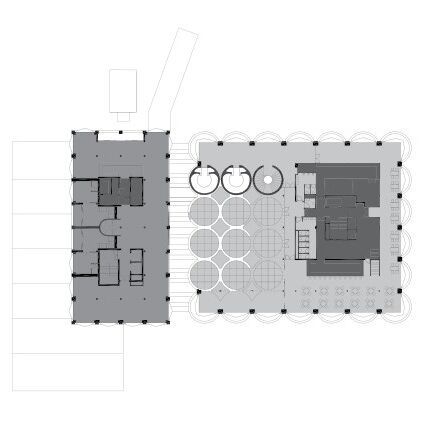

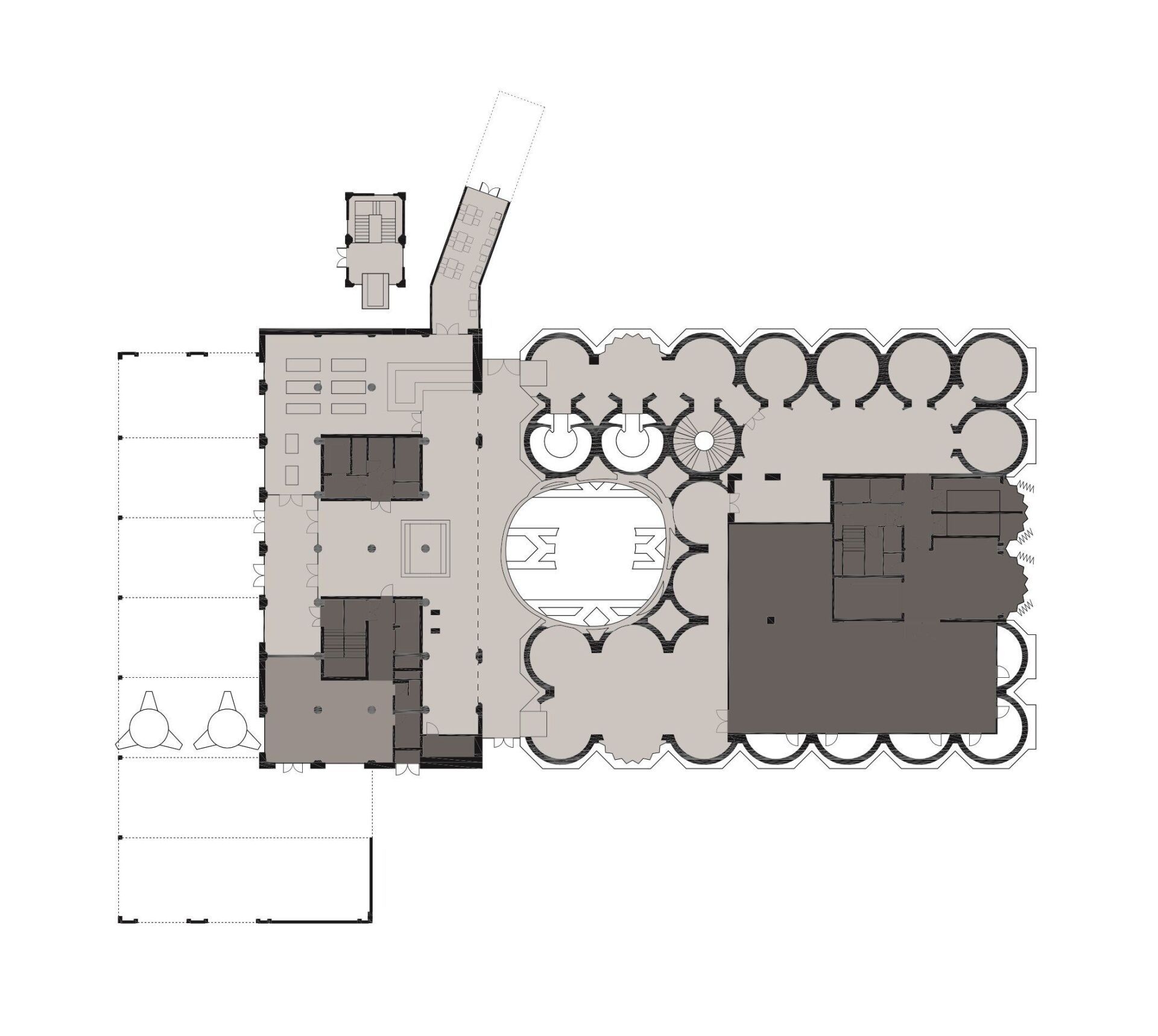

Rez-de-chaussée | Plan: Heatherwick Studio

Une association idéale

En 2012, Heatherwick Studio a été chargé de développer un projet conceptuel pour le silo. Le bureau d’architectes basé à Londres et dirigé par Thomas Heatherwick avait déjà une grande expérience dans le domaine de la culture et des transformations, ce qui, outre le fait que le bureau a réalisé des bâtiments remarquables dans le monde entier, a probablement été un argument décisif dans ce choix.

Différentes institutions, dont Guggenheim, ont été contactées pour l’exploitation du bâtiment, pour finalement aboutir en 2012 à un accord avec l’entrepreneur allemand Jochen Zeitz, dont la vaste collection d’art africain constitue la base du nouveau Museum of Contemporary Art Africa. Ce faisant, le projet de Heatherwick a pu être réalisé en étroite collaboration avec le conservateur du musée.

Le bâtiment est désormais divisé en deux zones fonctionnelles. Alors que les étages inférieurs sans fenêtres abritent le musée, le dernier étage du volume bas, déjà pourvu de fenêtres à l’origine, sert de terrasse et de restaurant adressés aux visiteur·euse·s. Les cinq derniers étages de la tour ainsi que la toiture-terrasse accueillent quant à eux l’hôtel.

Le couvert historique avec ses poutres en acier évocatrices fait désormais office d’esplanade pour le musée et l’hôtel. | Photo: Iwan Baan

Pulsations spatiales

L’accès au complexe se fait par le rez-de-chaussée de la tour, où se trouvent la billetterie du musée. Avec ses 27 mètres de hauteur, le foyer est indéniablement un espace des plus spectaculaires, lui qui a littéralement été découpé dans les cellules cylindriques du silo. Si l’on en croit les architectes, c’est un grain de maïs scanné en trois dimensions et transposé à l’échelle du bâtiment qui est à l’origine de cette forme surprenante, soustraite aux anciennes cellules de stockage des céréales: «C’est ce minuscule grain de maïs – dont des milliers de tonnes étaient autrefois stockées dans le silo – qui désormais occupe au sens figuré l’espace central du nouveau musée». Les géométries complexes qui résultent de la rencontre entre la forme creuse et les cylindres découpés sont aussi variées que les associations qu’elles suscitent chez les visiteur·euse·s: évocation baroque ou gothique pour les uns, organique ou technoïde pour les autres. Mais c’est bien celle d’un ventricule qui séduit le plus, tant formellement que fonctionnellement.

Bien qu’une grande partie des cloisons arrondies des silos ait été découpée pour donner naissance au foyer et aux salles d’exposition – plus traditionnellement parallélépipédiques – le bâtiment n’a pas perdu son caractère industriel, comme en témoignent les nombreux indices de l’ancienne affectation restés bien visibles: des extrémités de puits, des volants de tuyauterie et d’anciennes inscriptions garnissent les espaces de manière hasardeuse. Les canaux désormais accessibles au niveau -1 sont particulièrement impressionnants. Ils sont utilisés par le Centre for Art Education pour des expositions et des ateliers avec des écoles locales et des organisations artistiques communautaires. À l’extérieur, les rails du chemin de fer qui servaient autrefois au transport des céréales vers le silo s’apparentent aujourd’hui à des motifs de marqueterie qui ornent le parvis du nouveau complexe.

On en vient à regretter que les salles d’exposition présentent des spatialités banales, voire ennuyeuses, contrairement à celle du foyer. Pour parer à la difficulté d’aménager des salles cylindriques, environ deux tiers des silos ont été supprimés et remplacés par des white cubes à angles droits. La découverte d’un monde complexe et labyrinthique, constitué de grappes de cavités de différentes tailles et hauteurs, aurait été apprécié. Sur neuf étages, pas moins de 9500 mètres carrés de plancher ont été créés pour le seul musée. Quelques salles offrent 6000 mètres carrés d’espace pour les expositions. À cela s’ajoutent un espace de sculptures en toiture, des locaux de stockage et de conservation ainsi qu’une salle de lecture. La moitié de la surface est consacrée à la présentation permanente de la collection, l’autre sert aux expositions temporaires.

Les diamants sont éternels

Les façades du complexe sont elles aussi spectaculaires. Outre les «demi-colonnes» monumentales des silos qui constituent la façade du volume bas, on remarque de loin les nombreuses fenêtres à facettes et bombées vers l’extérieur – une configuration formelle qui, selon les architectes, réduit l’apport de chaleur par rayonnement – et dont les reflets bleutés les assimilent à d’énormes diamants ou saphirs. L’idée d’une référence métaphorique au rôle important du commerce des diamants dans l’économie sud-africaine n’est pas saugrenue puisque le Cape Town Diamond Museum se trouve dans le bloc voisin du musée. À l’origine, les fenêtres du silo étaient beaucoup plus petites, mais les architectes ont mis à profit le fait que les façades des étages supérieurs soient constituées de poteaux et de poutres pour remplacer le remplissage de cette structure par les bow-windows précédemment évoqués. Pour l’observateur qui se tient debout devant l’une d’elles, les fenêtres se transforment en oriels dont l’accès est cependant interdit. La nuit, elles ornent le silo de grandes lanternes et font de lui un point de repère pour la zone portuaire.

La Petra de la culture industrielle

Ce sont les architectes locaux Van der Merwe Miszewski Architects, Rick Brown Associates et Jacobs Parker qui ont suivi l’exécution du projet. La structure n’était pas assez résistante pour supporter la transformation. À l’origine, les murs de chacun des silos, épais de 17 centimètres, se stabilisaient mutuellement. Afin d’assurer la stabilité des silos restants après l’intervention par soustraction, les murs ont dû être renforcés par des couches de béton armé pouvant atteindre 42 centimètres d’épaisseur. Même si l’édifice historique n’est aujourd’hui plus que l’ébauche de ce qu’il était à l’origine, sa transformation conserve des airs archéologiques, voire géologiques. Cette atmosphère rappelle d’ailleurs des lieux importants de l’histoire de l’architecture, comme Pétra ou Lalibela et leurs troglodytes. Un regard attentif permet cependant de distinguer les anciennes couches de béton des nouvelles à la granulométrie plus fine et plus homogène et aux teintes plus sombres. La dissection de l’ancienne substance a été effectuée à l’aide de lames de scie doubles et de scies à câble diamantées dans la partie du socle, où les fondations peuvent atteindre 1,5 mètre d’épaisseur. Après la découpe et le bétonnage, les surfaces ont été retravaillées et en partie poncées et polies à la main.

La plupart des salles d’exposition sont des white cubes stériles dans lesquels la présence de piliers rend toutefois visible la substance du silo. | Photo: Jørg Himmelreich

Des univers de couleurs vibrants

L’hôtel de luxe qui occupe les six étages supérieurs de la tour est aussi spectaculaire que le reste du bâtiment et mérite un examen approfondi. Les 28 chambres, suites et l’unique penthouse ont été conçus par la fondatrice de l’hôtel, Liz Biden, en personne. Éclectique et discret par endroits, leur aménagement intérieur est le plus souvent coloré et opulent, ludique et parfois tape-à-l’oeil. Des matériaux nobles comme le velours et la soie en vert émeraude et rouge rubis côtoient le marbre et les accessoires dorés. Des lustres classiques et des bureaux baroques contrastent avec des meubles laqués, créant une tension intéressante. L’aménagement intérieur contraste délibérément avec l’architecture industrielle du bâtiment, ce qui peut surprendre dans un tel lieu qui laissait plutôt présager d’un aménagement minimaliste ou industriel chic. Mais en y regardant de plus près et en observant la variété intérieure de l’hôtel, le concept en question révèle son raffinement. Biden crée des références qui vont bien au-delà du silo et du Waterfront, évoquant par exemple les couleurs vives du quartier de Bo-Kaap ou les intérieurs classiques des régions viticoles, dans lesquelles The Royal Portfolio, le groupe hôtelier exploitant, possède également un établissement à Franschhoek. Biden travaille souvent avec des artisans locaux pour la création des meubles et intègre des textiles africains dans ses créations. L’hôtel abrite également de nombreuses œuvres d’art contemporain africain, avec une place de choix pour la photographie, occupant près de la moitié des espaces. Ces œuvres diverses, rassemblées par Liz Biden au cours de ses voyages à travers le continent, entretiennent un dialogue intéressant avec le reste du bâtiment. Les travaux d’artistes tels que Andrew Putter, Mohau Modisakeng, Musa N. Nxumalo, Zanele Muholi ou Cyrus Kabiru qu’abrite l’hôtel complètent ainsi à merveille la collection du MOCAA situé en-dessous. D’autres oeuvres commandées spécialement pour l’hôtel à Frances Goodman, Jody Paulsen et Pierre Carl Vermeulen, créent quant à elles des liens entre l’art et l’aménagement intérieur. Haldane Martin, dont le lustre accueille les visiteur·euse·s dans l’entrée de l’hôtel, y parvient notamment de manière impressionnante. On pourrait ainsi dire de l’ensemble de l’aménagement intérieur qu’il est l’expression d’une nouvelle identité sud-africaine, détachée de la tentation traditionnelle et adoptant une perspective globale affirmée – telle une déclaration de la renaissance culturelle et économique du Cap en tant que métropole internationale.

Néanmoins, la plus grande attraction de l’hôtel est à n’en pas douter la vue à couper le souffle. Comme le silo surplombe les bâtiments du front de mer, il offre des vues fascinantes sur la Montagne de la Table, le Lionshead et bien sûr l’océan Atlantique. Avec des nuitées débutant à 900 francs suisses, l’hôtel appartient à n’en pas douter aux adresses les plus huppées de la ville et est réservé à une petite minorité. Mais les espaces accessibles au public, tels que le restaurant, le bar et la terrasse sur le toit, permettent néanmoins à tout un chacun de profiter de la vue exceptionnelle. Et il convient de souligner que chaque année, dix pour cent des recettes de l’hôtel sont reversés au MOCAA.

Un musée africain?

Avec l’ouverture du Zeitz MOCAA le 22 septembre 2017, la ville du Cap s’est dotée d’une institution culturelle qui attire l’attention du monde entier, non seulement pour son architecture impressionnante, mais aussi pour l’ambition affichée de rendre visible l’art africain contemporain et sa diaspora. Le MOCAA est actuellement le plus grand musée au monde qui y est consacré, et il offre une scène aux œuvres créées pour la plupart après 2001. La collaboration entre le directeur et conservateur de l’époque, Mark Coetzee, et l’entrepreneur allemand Jochen Zeitz, dont la vaste collection d’art africain constitue le fond artistique du musée, a été décisive pour la réalisation du projet. Zeitz, qui a donné sa collection au musée, poursuit avec le MOCAA l’objectif de participer au dialogue contemporain sur les questions sociales, politiques, culturelles et écologiques – des thèmes qui sont particulièrement pertinents pour toutes les régions d’Afrique. Le musée se veut une institution africaine, dirigée par des personnes africaines et qui promeut les artistes africain·e·s. Mais cette ambition n’est pas sans contradictions. Malgré les objectifs ambitieux du musée et les efforts de décolonisation de la production et du commerce de l’art africain, les questions d’autodétermination et d’authenticité demeurent. Le fait que les principaux acteurs du projet – Zeitz en tant que collectionneur, Coetzee en tant que conservateur initial et Heatherwick en tant qu’architecte – soient tous des hommes blancs soulève des questions. Pour reprendre la métaphore déjà utilisée, le nouveau cœur de l’art africain est né avec la malformation congénitale d’une fibrillation ventriculaire. La direction du musée en est parfaitement consciente et a déjà réagi à la critique en se penchant continuellement sur la question de savoir qui choisit et à qui ou à quoi on donne de l’espace. Depuis 2019, la nouvelle conservatrice en chef noire, Koyo Kouoh, a fait quelques pas en direction d’une plus grande diversité.

Mais il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Si l’on considère le travail du musée à la lumière du fait que les programmes et les institutions de l’État sud-africain, par exemple le Department of Arts and Culture, n’allouent que peu de moyens à la promotion de l’art, sa grande importance et son rayonnement n’en deviennent que plus évidents. Quoiqu’il en soit, le défi de maintenir continuellement l’équilibre entre les influences mondiales, les intérêts financiers et la représentation authentique de l’art africain reste entier.

Dans les cabinets d’art vidéo et près de l’escalier en colimaçon, les cellules cylindriques des nombreux silos sont encore perceptibles. | Photo: Antonia Steyn

Une valeur ajoutée par soustraction

Revenons pour conclure au concept de «Vital Materiality» de Jane Bennett: c’est grâce à l’intervention architecturale elle-même que le bâtiment est devenu une œuvre d’art au rayonnement international. Cette stratégie, qui s’inspire du concept de «Conical Intersect» de Gordon Matta-Clark, montre qu’une valeur architecturale peut émerger non pas seulement de l’ajout de nouvelles formes, mais aussi de soustractions ciblées qui produisent un effet poétique et inattendu. Le Zeitz MOCAA et le Silo Hotel ne représentent donc pas seulement une manière contemporaine d’exposer l’art et une vision architecturale transformatrice qui repense à la fois le passé du lieu et l’avenir de l’Afrique – c’est aussi un jalon crucial dans l’évolution de la culture architecturale vers celle de la transformation.

Première publication dans Arc Mag 2024–5. La traduction en français a été revue par François Esquivié.

Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine