Heatherwick Studio hat dem Silo in Kapstadt eine neue Narration eingeschrieben

Die ikonischen Bilder des sakral anmutenden Foyers und der facettierten funkelnden Bay Windows gingen um die Welt: Heatherwick Studio hat in Kapstadt ein Silo in ein faszinierendes Museum und ein aussergewöhnliches Hotel verwandelt. Das Projekt ist ein leuchtendes Beispiel für den kreativen Umgang mit dem Bestand. Im Rahmen der Transformation wurde ein funktionales Museum unter Bewahrung der Geschichte des Ortes geschaffen und zugleich ein neues Wahrzeichen für die Stadt kreiert. Mit der Technik des Aushöhlens wurde ein räumlich komplexer Baukörper realisiert, der als Foyer für die gesamte Waterfront dient. Das Silo setzt zudem starke Impulse für die Entwicklung Kapstadts, Südafrikas und die afrikanische Kunstszene als Ganzes.

Text: Jørg Himmelreich

Die barock anmutende Komplexität des Foyers macht das Zeitz MOCAA zu einem Magnet für Einheimische und Touristen gleichermassen. | Foto: Hufton + Crow Photography

Angesichts der fortschreitenden Klimakrise muss der CO2-Ausstoss auch in der Architekturproduktion drastisch reduziert werden. Das Erhalten und Weiternutzen von möglichst viel vorhandener Bausubstanz wird in diesem Zusammenhang zum zwangsläufigen Gebot. In ihrem 2010 erschienenen Werk «Vibrant Matter. A Political Ecology of Things» beschrieb Jane Bennett, wie nichtmenschliche Kräfte die Geschehnisse der Welt beeinflussen. Wenn man den Bestand mit Bennetts Konzept der «Vital Materiality» betrachtet, ergeben sich weitere Argumente für das Weiter- und Umnutzen. Die Philosophin argumentiert, dass Gebäude nicht bloss Kulissen unseres Lebens sind, sondern als aktive Teilnehmer in ökologischen Netzwerken agieren. Sie tragen eine Lebendigkeit in sich, die respektiert und erhalten werden sollte. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass das Adaptieren von Gebäuden nicht nur eine nachhaltige Praxis ist, sondern geradezu eine ethische Verpflichtung darstellt. Ein beeindruckendes Beispiel an dem die «Material Agency» eines Gebäudes aufgezeigt werden kann, ist das Silo in Kapstadt, das 2017 vom Heatherwick Studio in ein Museum und Hotel umgewandelt wurde. Einst ein Symbol für die koloniale Ausbeutung Südafrikas, wurde dem Bauwerk durch seine Transformation eine neue Narration als Herzstück einer entkolonialisierten afrikanischen Kunst- und Kulturszene eingeschrieben. Dieser Essay zeichnet die Entstehungsgeschichte des Projekts nach, beleuchtet den Entwurf und taucht ein in die kulturelle und politische Dimension des zweiten Lebens des Silos.

Aufschwung und Niedergang

Basis für das neue Zeitz Museum of Contemporary Art Africa und das Hotel war ein 1924 fertiggestelltes Silo im Hafen von Kapstadt. Dieser wurde über die Jahre mehrfach ausgebaut, wobei bedeutende Erweiterungen 1865, 1905 und 1945 stattfanden. Die Anlage war einst ein wichtiger Versorgungspunkt für Schiffe, die zwischen Europa und Asien verkehrten. Hier wurden Gewürze, Textilien, Edelmetalle und Lebensmittel umgeschlagen. Das Silo, das eine Kapazität von bis zu 30 000 Tonnen hatte, beherbergte hauptsächlich Mais, aber auch Weizen, Soja und Hirse, die überwiegend aus der Region Westkap stammten und von dort aus exportiert wurden.

Mit 57 Metern war das Gebäude bei Fertigstellung das höchste Bauwerk südlich der Sahara. Es besteht aus zwei Hauptteilen: einem Turm und einem 30 Meter hohen Block aus 42 zylindrischen Lagerzellen. Mit dem Aufkommen der Containerschifffahrt und der zunehmenden Verlagerung logistischer Aktivitäten nach Durban und Port Elizabeth verlor der Hafen von Kapstadt an Bedeutung und ein weitgehender Boykott während der Schlussphase der Apartheid beschleunigte den Abschwung. In den 1990er-Jahren wurde der Betrieb des Silos beendet. Das Gebäude wurde unter Denkmalschutz gestellt – Ideen für eine Nachnutzung fanden sich aber lange nicht.

Die Waterfront als urbanes Spektakel

In den späten 1980er-Jahren wurde von der Eigentümerin Transnet mit der Umwandlung der älteren Teile des Hafens begonnen. Zahlreiche Gebäude der sogenannten Victoria & Alfred Waterfront wurden renoviert und umgenutzt und eine grosse Shoppingmall eingefügt, die formal an Lagerhallen erinnert. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Restaurants, Bars, Cafés, Hotels, ein Aquarium, Wohngebäude und Büros errichtet worden. Der Erfolg der Waterfront ist enorm: Sie ist heute der urbane Hotspot in Kapstadt und zieht täglich bis zu 100 000 und jährlich etwa 25 Millionen Besucher*innen an. Von der Waterfront aus kann man Bootsfahrten zur Gefängnisinsel Robben Island unternehmen oder einen Rundflug über die Stadt mit dem Helikopter machen. Das brachgefallene Silo blieb in diesem urbanen Spektakel viele Jahre lang ein blinder Fleck.

2006 wechselte die Eigentümerschaft der Waterfront zum Konsortium L&R und 2011 zur südafrikanischen Investmentgesellschaft Growthpoint und der staatlichen Gesellschaft Public Investment Corporation (PIC). Die neuen Eigentümer*innen entschieden, umgerechnet etwa 24 Millionen Franken bereitzustellen, um das Silo in ein Museum umzuwandeln, mit der Intention, Kapstadt gut sichtbar auf der Karte des globalen Kulturtourismus zu verorten, damit noch mehr Besucher*innen in das hippe Hafenviertel strömen, und die Umsätze und den Wert der Immobilien durch ein Signature-Gebäude zu steigern.

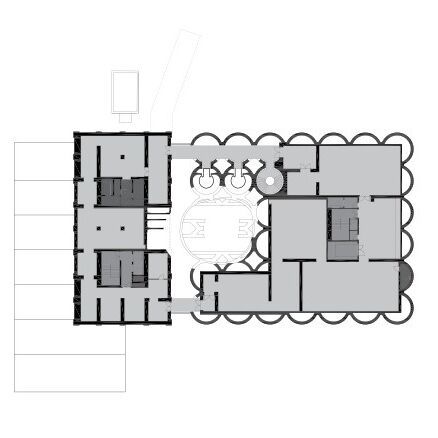

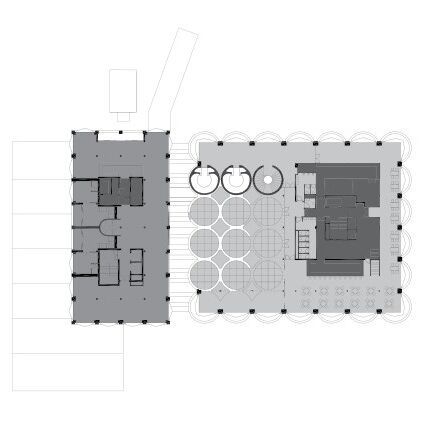

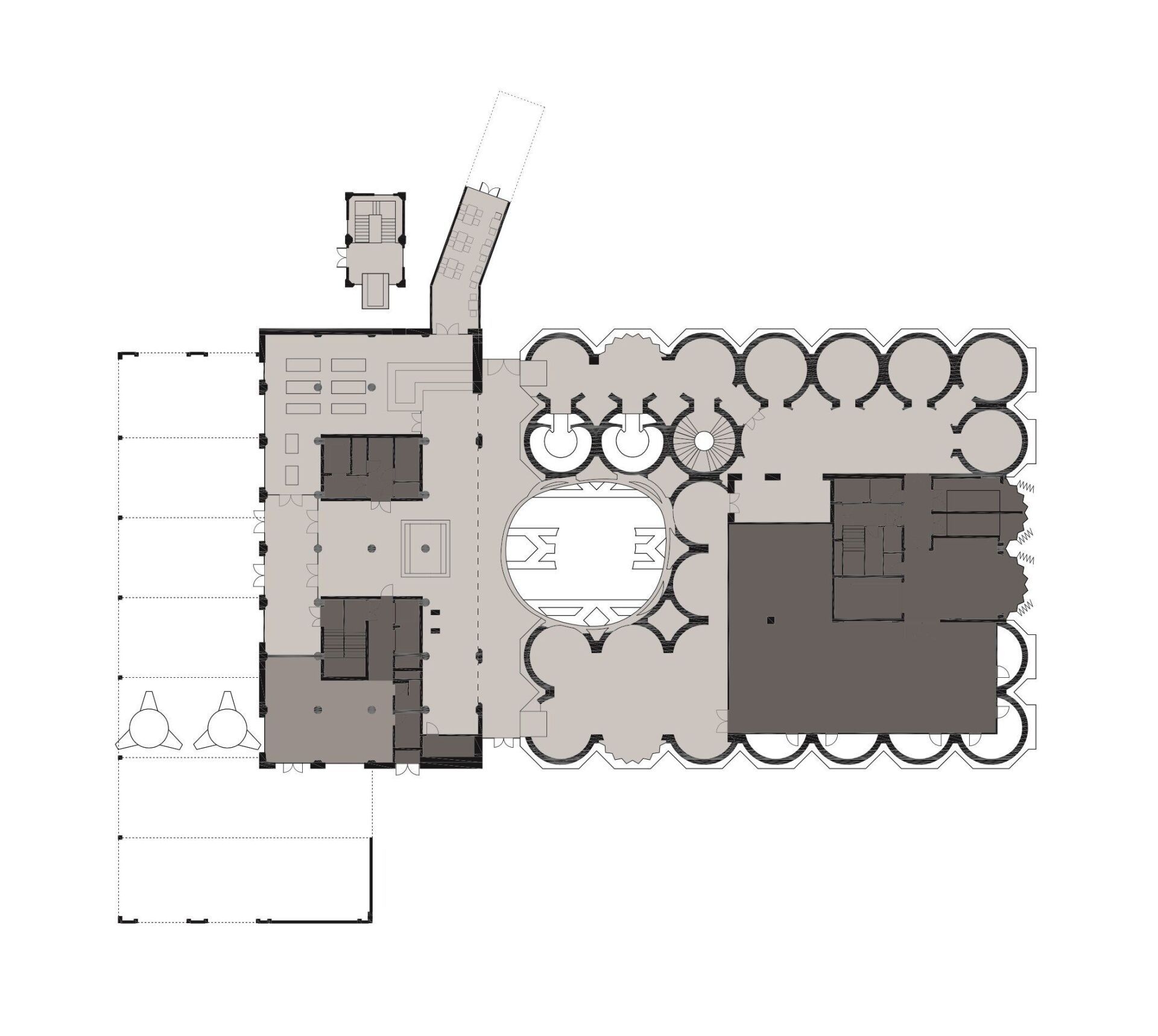

Erdgeschoss | Plan: Heatherwick Studio

Ein ideales Match

2012 wurde Heatherwick Studio beauftragt, ein Konzept für das Silo zu entwickeln. Das in London ansässige Architekturbüro unter der Leitung von Thomas Heatherwick hatte bereits viel Erfahrung mit Kultur- und Umbauten, was neben der Tatsache, dass das Büro weltweit aufsehenerregende Bauten realisiert hat, wohl ein entscheidendes Argument für die Wahl war.

Für den Betrieb des Museums wurde mit verschiedenen Institutionen – unter anderem dem Guggenheim – verhandelt. Ebenfalls 2012 entschied man sich für eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmer Jochen Zeitz, dessen umfangreiche Sammlung afrikanischer Kunst die Basis für das neu etablierte Museum of Contemporary Art Africa bildet. Die Planungen von Heatherwick wurden in der Folge in enger Absprache mit dem Kurator des Museums vorangetrieben.

Grob gesprochen ist das Gebäude nun in zwei funktionale Zonen geteilt. Die unteren, fensterlosen Etagen wurden für das Museum hergerichtet. Die bereits ursprünglich mit Fenstern versehene oberste Etage des niedrigen Körpers dient als Besucherterrasse und Restaurant und die oberen fünf Geschosse des Turmes plus Dachterrasse bieten Raum für das Hotel.

Das historische Vordach mit seinen stimmungsvollen Stahlträgern fungiert neu als überdachter Vorbereich für Museum und Hotel. | Foto: Iwan Baan

Pulsierende Kammer

Man betritt das Erdgeschoss durch den Turm, in dem sich auch die Kasse des Museums und ein Shop befinden. Der spektakulärste Raum ist das 27 Meter hohe Foyer, das aus den zylindrischen Kammern des niedrigeren Volumens herausgeschnitten wurde. Die Architekt*innen erläutern zur Entstehung der ungewöhnlichen Form, dass sie ein Maiskorn dreidimensional eingescannt und diese Kubatur dann hochskaliert und auf das Atrium übertragen haben, indem sie diese wortwörtlich aus den Betonröhren der Silokammern herausgeschnitten haben: «Im übertragenen Sinne bildet nun ein winziges Maiskorn – von dem einst Tausende Tonnen im Silo gelagert wurden – den zentralen Raum im neuen Museum.» Die komplexen Geometrien, die sich aus dem Aufeinandertreffen der Hohlform mit den geschnittenen zylindrischen Kammern ergeben, sind ebenso vielfältig wie die Assoziationen, die sie bei den Besucher*innen hervorrufen. Für manche wirken sie barock oder gotisch, für andere organisch bis technoid. Die Interpretation als abstrakte Metapher einer Herzkammer ist nicht nur auf formaler Ebene reizvoll, sondern auch funktional schlüssig. Denn von diesem zentralen «Organ» aus gelangen die Besucher*innen mittels zylindrischer Glasaufzüge, einer Wendeltreppe sowie über kleine Galerien in die zahlreichen Ausstellungsräume. Man könnte zudem sagen – um das Bild noch weiter zu strapazieren – dass sie vom Atriumherz über die Erschliessungen wie sauerstoffreiches Blut in das Gewebe des Museums hineingepumpt werden.Obwohl sowohl für das Foyer als auch die kubischen Ausstellungssäle ein Grossteil der Silokammerwände herausgeschnitten wurde, konnte der industrielle Charakter des Gebäudes bewahrt werden. Zahlreiche Details der ehemaligen Industrieanlage, wie beispielsweise an verschiedenen Stellen in die Räume ragende Schachtenden, Handräder und alte Beschriftungen, tragen dazu entscheidend bei. Besonders beeindruckend sind die nun begehbaren Kanäle auf Level -1, die vom Centre for Art Education für Ausstellungen und für Workshops mit örtlichen Schulen und kommunalen Kunstorganisationen genutzt werden. Vor dem Gebäude wurden zudem die Schienen der Eisenbahn, mit der einst das Getreide zum Silo transportiert wurde, zu Intarsien des Platzbelages.

Es ist bedauerlich, dass in den Ausstellungsräumen architektonisch nicht ebenso mutig experimentiert wurde wie im Foyer. Weil zylindrische Räume nicht einfach zu bespielen sind, wurden etwa zwei Drittel der Silokammern entfernt und durch rechtwinklige White Cubes ersetzt. Diese sind generisch, ja beinahe langweilig geraten. Man hätte sich eine komplexe, dreidimensionale und labyrinthische Welt gewünscht, bestehend aus unterschiedlich grossen und hohen Hohlraumclustern. Für das Museum wurden auf neun Etagen 9500 Quadratmeter Fläche geschaffen. Die Räume bieten 6000 Quadratmeter Platz für die Ausstellungen. Zudem gibt es ein Fläche für Skulpturen auf dem Dach, Lager- und Konservierungsräume sowie einen Lesesaal. Auf einer Hälfte der Fläche wird dauerhaft die Sammlung gezeigt, die andere dient für Wechselausstellungen.

Diamonds are Forever

Auch die Fassaden sind spektakulär. Neben den monumentalen «Halbsäulen» der Kammern, welche im niedrigeren Teil auch die Fassade bilden, fallen schon von Weitem die zahlreichen ungewöhnlich facettierten und nach aussen gewölbten Fenster auf. Bläulich schimmernd wirken sie wie riesige Diamanten oder Saphire. Vielleicht eine weitere Metapher, die auf die wichtige Rolle des Diamantenhandels für die südafrikanische Wirtschaft verweist? Der Gedanke liegt nah und das Cape Town Diamond Museum ist gleich im übernächsten Block zu Hause. Die ursprünglichen Fenster des Silos waren wesentlich kleiner. Die Architekt*innen machten sich die Gliederung der Fassaden der oberen Etagen durch Lisenen und Gesimse zunutze, um sie bis zu diesen zu öffnen und mit den beschriebenen Bay Windows zu füllen. Steht man im Gebäude, weiten sich die Fenster in der Wahrnehmung zu Erkern aus, auch wenn man sie nicht betreten kann. Nachts lassen sie das Silo wie eine grosse Laterne wirken und stellen sicher, dass es auch bei Dunkelheit seine Funktion als Landmarke für das Hafenareal erfüllt. Laut den Architekt*innen verringert die Facettierung der Fenster zudem den Eintrag von Strahlungswärme.

Petra der Industriekultur

Ausgeführt wurde der Umbau von den lokal ansässigen Architekt*innen Van der Merwe Miszewski Architects, Rick Brown Associates und Jacobs Parker. Leider war die Struktur nicht stabil genug, um das Gebäude trotz der Einschnitte zu tragen. Die 17 Zentimeter starken Wände der Kammern stabilisierten sich ursprünglich gegenseitig. Um auch nach dem massiven Aushöhlen noch stabil zu sein, mussten die verbleibenden Kammern mit bis zu 42 Zentimeter dicken Schichten aus Stahlbeton verstärkt werden. Auch wenn das nun Sichtbare nur noch ansatzweise das historische Bauwerk zeigt, mutet der Umbau archäologisch oder geologisch an. Man fühlt sich zudem an bedeutende Orte der Architekturgeschichte erinnert, etwa an Petra oder Lalibela, wo zahlreiche monolithische Architekturen aus den Felsen herausgearbeitet wurden. Wer jedoch genau hinschaut, kann an den unterschiedlichen Farbtönen und Körnungen die alten und neuen Betonschichten auseinanderhalten. Die Körnung der neuen Elemente ist feiner, homogener und dunkler. Zum Entfernen der alten Substanz wurden doppelte Sägeblätter benutzt. Im Sockelbereich, wo die Fundamente bis zu 1,5 Meter dick sind, kamen Diamant-Seilsägen zum Einsatz. Nach dem Schneiden und Betonieren wurden die Oberflächen nachgearbeitet und zum Teil von Hand geschliffen und poliert.

Die meisten Ausstellungsräume sind sterile White Cubes. Ab und an machen jedoch Pfeiler die Substanz des Silos sichtbar. | Foto: Jørg Himmelreich

Vibrierende Farbwelten

Das Luxushotel, das die oberen sechs Stockwerke des Siloturms einnimmt, ist ebenso spektakulär wie der Rest des Gebäudes und verdient eine eingehende Betrachtung. Das Interieur der 28 Zimmer, Suiten und des Penthouses wurde von der Hotelgründerin Liz Biden persönlich entworfen. Es ist eklektisch, stellenweise dezent, zumeist jedoch farbenfroh und opulent, verspielt und bisweilen sogar schrill. Edle Materialien wie Samt und Seide in Smaragdgrün und Rubinrot treffen auf Marmor und goldene Accessoires. Klassizistische Kronleuchter und barocke Schreibtische kontrastieren mit Lackmöbeln und erzeugen so eine interessante Spannung. Die Inneneinrichtung bildet einen bewussten Kontrast zur industriellen Architektur des Gebäudes, was auf den ersten Blick überraschen mag – erwartet man an einem solchen Ort doch eher eine minimalistische Gestaltung oder Industrial-Chic. Doch bei genauerer Betrachtung und mit Kenntnis verschiedener Interieurs am Westkap offenbart sich die Raffinesse hinter diesem Konzept. Biden schafft Bezüge, die weit über das Silo und die Waterfront hinausreichen – etwa zu den lebendigen Farben des Stadtteils Bo-Kaap oder den klassischen Interieurs der Weinanbaugebiete, in denen The Royal Portfolio, die betreibende Hotelgruppe, ebenfalls ein Haus in Franschhoek unterhält. Häufig arbeitet Biden für die Möbel mit lokalen Handwerksbetrieben zusammen und integriert afrikanische Textilien in ihre Designs. Ein weiteres herausragendes Merkmal der Inneneinrichtung sind die zahlreichen Kunstwerke, die in den öffentlichen Bereichen, Gängen und Zimmern zu finden sind und einen starken Bezug zur zeitgenössischen afrikanischen Kunstszene aufweisen. Besonders die Fotografie nimmt eine zentrale Rolle ein – nahezu die Hälfte der Werke gehört dieser Gattung an. Liz Biden hat auf ihren Reisen durch den Kontinent eine vielseitige Sammlung zusammengestellt, die Arbeiten verschiedenster Künstler*innen umfasst und in spannenden Dialog mit der übrigen Einrichtung tritt. Mit Werken von Künstler*innen wie Andrew Putter, Mohau Modisakeng, Musa N. Nxumalo, Zanele Muholi oder Cyrus Kabiru ist das Hotel ebenfalls ein Museum für afrikanische Kunst und ergänzt die Sammlung des MOCAA auf wunderbare Weise. Zudem schlagen eigens für das Hotel in Auftrag gegebene Stücke von Frances Goodman, Jody Paulsen und Pierre Carl Vermeulen Brücken zwischen Kunst und Interieur. Besonders beeindruckend gelingt dies Haldane Martin mit einem Kronleuchter, der im Eingangsbereich des Hotels die Besucher*innen empfängt. Man könnte die gesamte Inneneinrichtung als Ausdruck einer neuen südafrikanischen Identität interpretieren, die sich vom Versuch traditionell zu sein löst und eine selbstbewusste, globale Perspektive einnimmt – als ein Statement der kulturellen und wirtschaftlichen Wiedergeburt Kapstadts als internationale Metropole.

Dennoch ist die grösste Attraktion des Hotels wohl die atemberaubende Aussicht. Da das Silo die umliegenden Gebäude der Waterfront überragt, bieten sich faszinierende Blicke auf den Tafelberg, den Lion’s Head und natürlich auf den Atlantischen Ozean. Mit Zimmerpreisen ab 900 CHF gehört das Hotel zu den exklusivsten Adressen der Stadt und ist nur für eine kleine Gruppe erschwinglich. Doch die öffentlich zugänglichen Bereiche wie Restaurant, Bar und Dachterrasse ermöglichen es allen, diesen aussergewöhnlichen Ausblick zu geniessen. In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass jährlich zehn Prozent der Einnahmen des Hotels an das MOCAA weitergegeben werden.

Ein afrikanisches Museum?

Mit der Eröffnung des Zeitz MOCAA am 22. September 2017 wurde Kapstadt um eine kulturelle Institution bereichert, die nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Architektur, sondern auch aufgrund ihrer Ambitionen, zeitgenössische afrikanische Kunst und ihre Diaspora sichtbar zu machen, weltweit Beachtung findet. Das MOCAA ist aktuell das weltweit grösste Museum mit dieser inhaltlichen Ausrichtung und bietet eine Bühne für Werke, die überwiegend nach 2001 entstanden sind.Entscheidend für die Realisierung des Projekts war die Zusammenarbeit zwischen dem damaligen Direktor und Kurator Mark Coetzee und dem deutschen Unternehmer Jochen Zeitz, dessen umfangreiche Sammlung afrikanischer Kunst das Fundament des Museums bildet. Zeitz, der die Sammlung dem Museum geschenkt hat, verfolgt mit dem MOCAA das Ziel, den zeitgenössischen Dialog in sozialen, politischen, kulturellen und ökologischen Fragen mitzugestalten – Themen, die für alle Regionen Afrikas von besonderer Relevanz sind. Das Museum möchte eine afrikanische Institution sein, welche von afrikanischen Personen geleitet wird und die afrikanische Künstler*innen fördert.Doch dieser Anspruch ist nicht ohne Kontradiktionen. Trotz der hohen Ziele des Museums und der Bemühungen, die afrikanische Kunstproduktion und den -handel zu dekolonialisieren, bleiben Fragen nach der Selbstbestimmung und Authentizität bestehen. Der Umstand, dass die treibenden Kräfte hinter dem Projekt – Zeitz als Sammler, Coetzee als initialer Kurator und Heatherwick als Architekt – alle weisse Männer sind, wirft Fragen auf. Dies liess – um die bereits benutzte Metapher noch einmal zu benutzen – das neue Herz der Afrikanischen Kunst mit dem Geburtsfehler eines Kammerflimmerns zur Welt kommen. Der Museumsleitung ist das durchaus bewusst und sie hat bereits auf die Kritik reagiert, indem sie sich kontinuierlich mit der Frage, wer auswählt und wem oder was Raum gegeben wird, auseinandersetzt. Seit 2019 hat die neue schwarze Chefkuratorin Koyo Kouoh einige Schritte in Richtung stärkerer Diversität unternommen.

Doch ist dies ein Klagen auf hohem Niveau. Wenn man die Arbeit des Museums in dem Licht betrachtet, dass die staatlichen Programme und Institutionen in Südafrika, beispielsweise das Department Sport, Arts and Culture, nur wenige Mittel zur Kunstförderung bereitstellen, wird die grosse Bedeutung und Wirkung umso deutlicher. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung bestehen, kontinuierlich die Balance zwischen globalen Einflüssen, finanziellen Interessen und der authentischen Darstellung afrikanischer Kunst zu wahren.

In den Kabinetten für Videokunst und bei der Wendeltreppe sind die zylindrischen Kammern noch erlebbar. | Foto: Antonia Steyn

Mehrwert durch Subtraktion

Und kommen wir abschliessend noch einmal auf Jane Bennetts Konzept der «Vital Materiality» zurück: Das Gebäude ist durch den architektonischen Eingriff selbst zu einem Kunstwerk mit globaler Strahlkraft geworden. Die Strategie, die sich an Gordon Matta-Clarks Konzept des «Conical Intersect» anlehnt, demonstriert, dass der architektonische Wert eines Projekts beim Bauen im Bestand nicht zwangsläufig durch das Hinzufügen von Form und Material entsteht, sondern dass ein gezieltes Wegnehmen eine starke und unerwartet poetische Wirkung erzielen kann.Das Zeitz MOCAA und das Silo Hotel stehen daher nicht nur für eine zeitgemässe Art der Kunstpräsentation und für eine transformative architektonische Vision, die sowohl die Vergangenheit des Ortes als auch die Zukunft Afrikas neu denkt – sie sind auch ein spannender Meilenstein auf dem Weg, die Baukultur hin zu einer Umbaukultur zu wandeln.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–5 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen