Plus que la somme des parties – Bischof Föhn nous montre la voie du réemploi

Bischof Föhn ont réaffecté des appartements existants pour ajouter une classe enfantine dans une école primaire à Zurich-Wollishofen. Tous les éléments ajoutés sont issus du réemploi. Dans sa description du projet, Martin Klopfenstein profite de l’occasion pour évoquer le potentiel que représentent les stratégies de réemploi pour la construction en général. Sa conclusion? Si l’architecture se concentrait sur le réemploi de matériaux, ce serait l’occasion pour elle de se réinventer.

Texte: Martin Klopfenstein

Photos: Theodor Stalder

Photo: Theodor Stalder

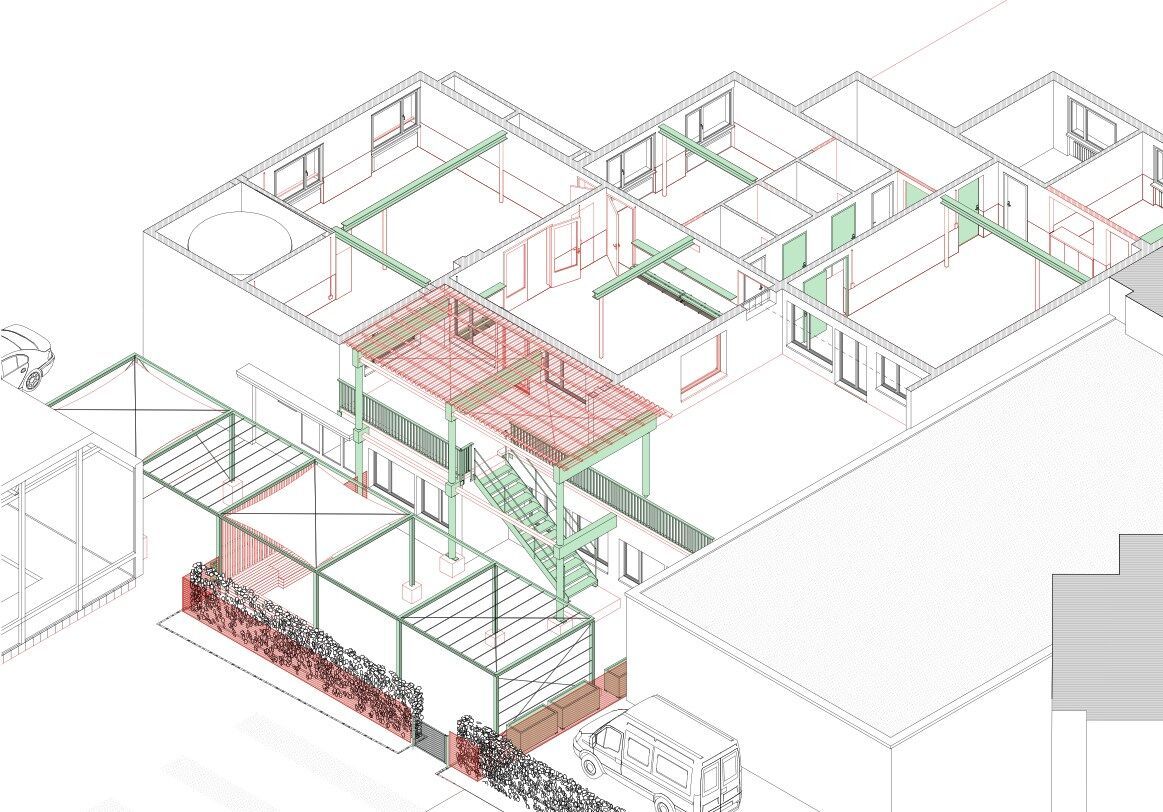

Pour rejoindre l’école enfantine Manegg à Zurich-Wollishofen, on emprunte la Tannenbergstrasse qui longe une petite place sans intérêt, sinon d’être agrémentée de nombreux arbres et marquée par le bleu éclatant d’une piscine. Sur la parcelle voisine se dresse un cube jaune moutarde enveloppé d’un système de distribution en bois et métal. Rien ne laisse penser qu’à cet endroit relativement anonyme se dresse un projet phare, ou plus exactement l’un des plus grands projets de réemploi de Suisse à ce jour.

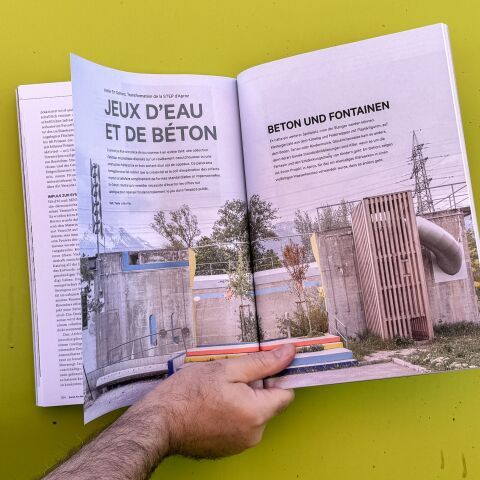

L’école primaire Manegg avait besoin de locaux supplémentaires. Un centre d’entretien communal – le cube jaune moutarde – se trouvant à deux ou trois rues de là offrait une solution: plutôt que de rénover les appartements se trouvant à l’étage, il a été décidé de les transformer en école enfantine avec accueil périscolaire et cantine le midi. Le démontage de cloisons a permis d’adapter les appartements de grandes pièces au nouveau programme: salle de classe, salle d’activités, vestiaires … rien d’extravagant jusque-là.

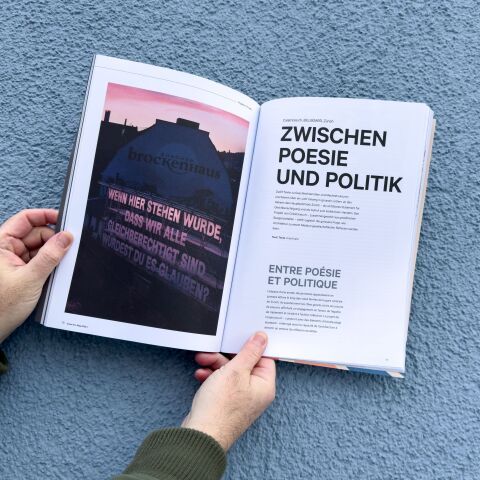

Mandatés pour l’occasion, les architectes Bischoff Föhn ont cependant proposé d’aller plus loin, d’une part en réutilisant au mieux la structure existante, et d’autre part en employant partout où cela était possible des matériaux issus des filières du réemploi pour son réaménagement. Les architectes ont réutilisé la structure d’un avant-toit (un mock-up des logements de Rolf Mühlethaler vers le Freilager), un escalier extérieur, des garde-corps, des bacs à plantes, une structure de pergola, des poutres en acier, des poteaux en bois, des portes coupe-feu, des panneaux acoustiques, des appareils sanitaires et une cuisine d’occasion. Le projet relativement banal du début s’est ainsi transformé en un projet pionnier de l’économie circulaire qui permet de concrétiser l’objectif «zéro net» de la ville de Zurich. Par rapport à une transformation conventionnelle ne convoquant que des matériaux neufs, la réutilisation de matériaux de construction a dans ce cas permis de réaliser une économie d’énergie grise d’environ 30 pour cent.

Mais ce qui semblait simple sur le papier s’est révélé complexe à réaliser. Il a fallu trouver des éléments de constructions adaptés – mais qui, contrairement au recours à des matériaux neufs commandés en ligne, ne convenaient pas exactement aux besoins –, les cataloguer et les intégrer à la planification. Pour la chasse aux éléments et leur intégration dans le projet, les architectes ont pu compter sur le savoir-faire de Zirkular. La planification, complexe et laborieuse, a non seulement requis une bonne dose de flexibilité, mais aussi et surtout une autre manière de penser l’architecture: priorité aux matériaux disponibles et pas à l’idée telle que la formulent d’habitude le maître de l’ouvrage et l’architecte.

Regain de sens

Même si le réemploi connaît actuellement un grand engouement, sa pratique n’est pas nouvelle; on peut bien sûr parler des spolias antiques, mais aussi d’exemples plus familiers: Dans ma région du Schwarzenburgerland, à Riggisberg et dans les environs, nombreuses sont les fermes dans lesquelles on retrouve des encadrements de porte, des linteaux et des pierres de taille de toutes sortes qui ont manifestement été réutilisés. Ils proviennent de l’église du couvent de Rüeggisberg, désormais en ruines – des matériaux abandonnés, certes, mais dont la fabrication a requis beaucoup de travail. Quoi de plus naturel alors que de les utiliser pour la construction de corps de fermes et de maisons? Mais à mesure que les matériaux de construction devenaient disponibles, faciles à travailler et à transporter, cette pratique et cette logique ont peu à peu disparu.

La récente résurgence de l’appréciation de l’existant n’est donc rien d’autre qu’un retour à des choses qui ont longtemps été évidentes et qui reprennent tout leur sens. D’un point de vue esthétique, il y a des opportunités mais des risques aussi: j’ai longtemps pensé que ma génération (d’architectes) était un peu désorientée. Être moderne (white cube) n’était plus possible, postmoderne non plus, le déconstructivisme restait un phénomène marginal, les blobs & Co. aussi, quant au minimalisme, il avait fini par mourir, tout comme les divers régionalismes aussi. Il en résultait – du moins à mes yeux – un vide et une certaine forme de perplexité.

Réutilisation d’une poutre en bois sur le chantier | Photo: Theodor Stalder

Le foyer sert à la fois de vestiaire et de zone de jeu. | Photo: Theodor Stalder

Unité plutôt que collage

Je crois cependant que cette «nouvelle» pratique n’a pas moins de valeur que «l’ancienne». Elle amène simplement son lot de questions, différentes, parfois déroutantes: comment, à partir d’un assemblage de pièces qui n’étaient pas destinées à ce bâtiment ni à ce lieu sous cette forme, obtenir quelque chose qui soit plus que la somme de ses parties? La collecte et le réemploi de matériaux usagés sont aussi, à mon avis, une opportunité à saisir en termes atmosphériques: contrairement aux constructions entièrement neuves, les éléments de construction rassemblés ont une histoire, ce qui en l’occurrence signifie (aussi) un rassemblement de leurs histoires. J’imagine facilement que cela rend l’atmosphère de l’«ancien nouveau bâtiment» dès le départ plus riche que celle d’un nouveau bâtiment, aussi bon soit-il.

Première publication dans Arc Mag 2024–5. La traduction en français a été revue par François Esquivié.

Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine