Mehr als die Summe der Teile – Bischof Föhn weisen den Weg zur Re-use-Architektur

Für die Erweiterung einer Primarschule in Zürich-Wollishofen um einen Kindergarten haben Bischof Föhn bestehende Wohnungen umgenutzt. Alle hinzugefügten Bauteile sind Re-use-Elemente. Martin Klopfenstein nahm die Besprechung des Projektes zum Anlass, über das Potenzial von Re-use-Strategien für das Bauen im Allgemeinen nachzudenken. Seiner Meinung nach könnte sich die Architektur neu erfinden, wenn sie sich auf die Wiederverwendung von Materialien konzentrieren würde.

Text: Martin Klopfenstein

Fotos: Theodor Stalder

Foto: Theodor Stalder

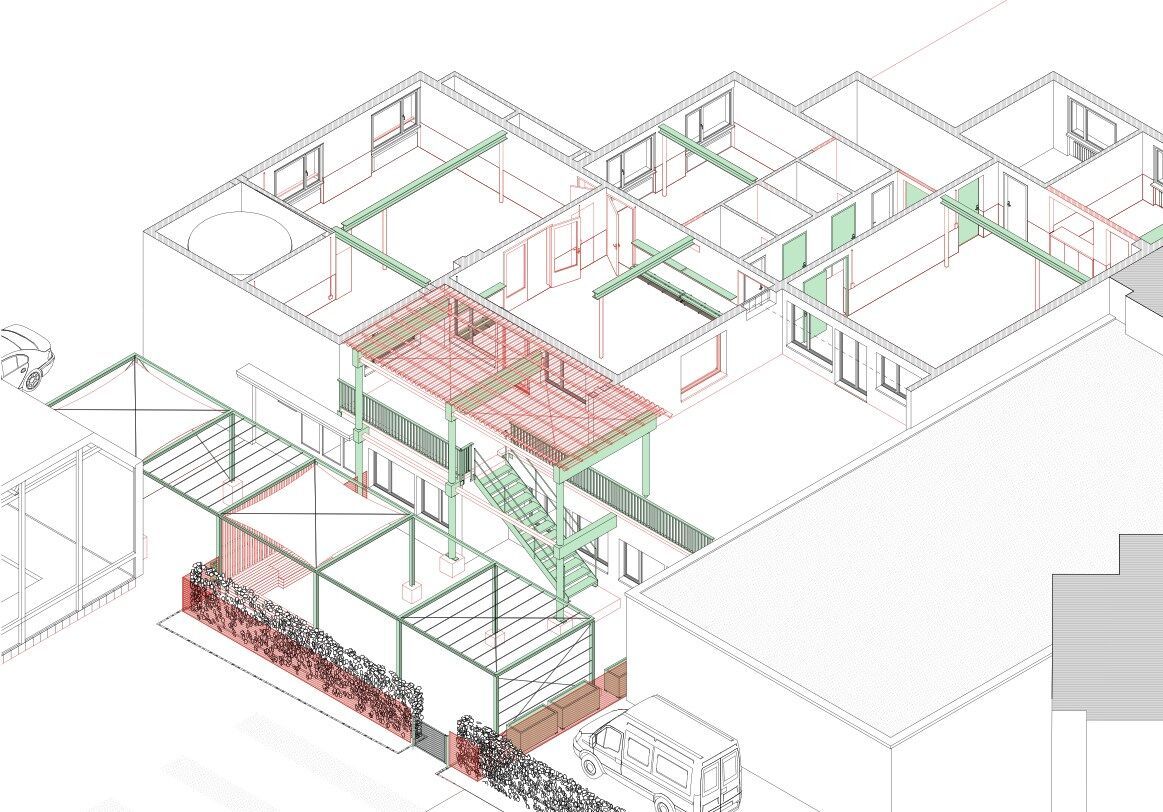

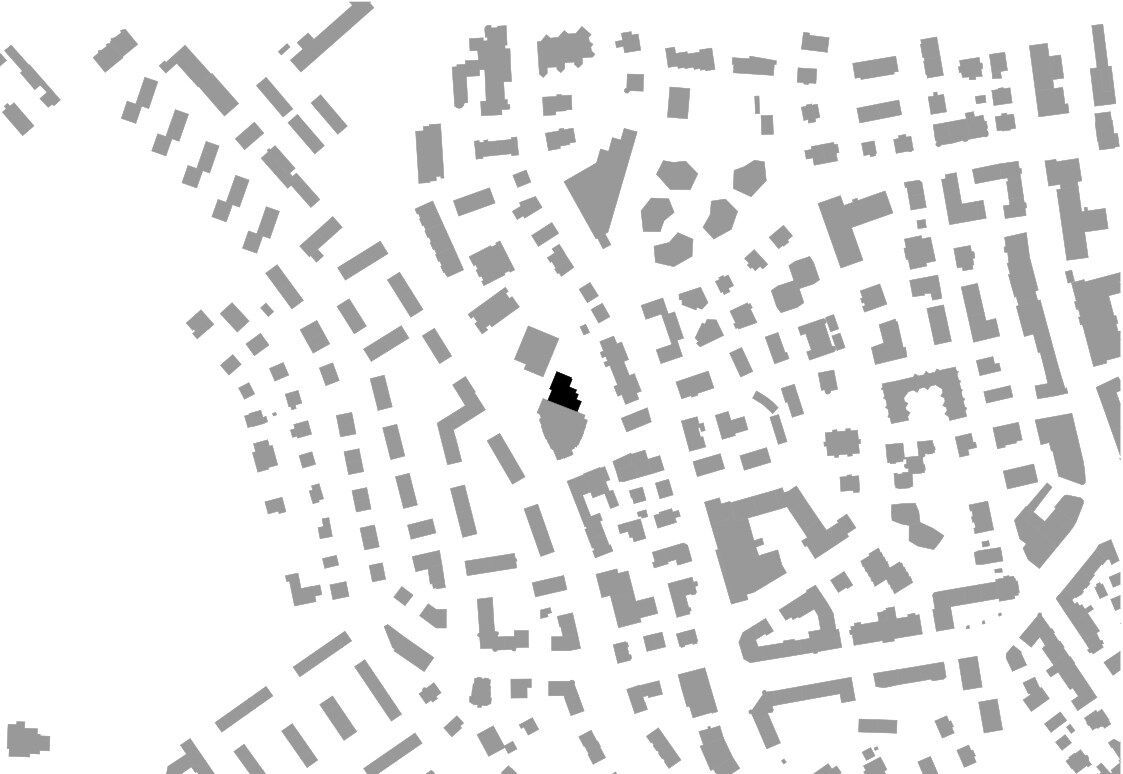

Der Weg zum Kindergarten Manegg führte mich über die Tannenbergstrasse in Zürich-Wollishofen auf einen unscheinbaren Vorplatz. Immerhin hat er viele Bäume und wird von einer leuchtend blauen Schwimmhalle gesäumt. Rechts davon steht ein senfgelber Kubus mit einer gestellartigen Aussenerschliessung aus Holz und Metall. Wenig deutet darauf hin, dass sich an diesem unspektakulären Ort ein Leuchtturmprojekt befindet, genauer: eines der bisher konsequentesten Re-Use-Projekte der Schweiz.

Zuerst die Fakten: Die Primarschule Manegg benötigte mehr Platz. Die Lösung bot ein stadteigener Werkhof zwei, drei Strassen weiter – der senfgelbe Kubus. Im Obergeschoss befanden sich Mietwohnungen, die früher oder später ohnehin saniert werden mussten. So entstand die Idee, diese zu einem Kindergarten mit Betreuung und Mittagstisch umzubauen. Dazu wurden einige Innenwände der kleinteiligen Wohnungen abgebrochen, um grössere Räume zu gewinnen: Kindergartenzimmer, Aufenthalts- und Gruppenräume, Garderoben. So weit, so konventionell.

Die mit der Projektierung betrauten Architekt*innen Bischof Föhn schlugen jedoch vor, noch wesentlich weiter zu gehen. Nicht nur das vor Ort Vorhandene sollte bestmöglich wiederverwendet werden, auch für den Rest des Benötigten sollten – wo immer möglich – Re-use-Bauteile zum Einsatz kommen. Es fanden sich eine Vordachkonstruktion (ein Mock-up der Wohnüberbauung Flurhaus beim Freilager Zürich von Rolf Mühlethaler), eine Aussentreppe, Geländer, Pflanztröge, eine Stahlkonstruktion zur Beschattung der Aussenräume, diverse Stahlträger, Holzstützen, Brandschutztüren, Akustikelemente, Sanitärapparate und eine gebrauchte Küche. So avancierte das Vorhaben schliesslich zu einem Pionierprojekt der Kreislaufwirtschaft, das dem Netto-Null-Ziel der Stadt Zürich ganz konkret Geltung verschafft. Gegenüber einem konventionellen Umbau mit ausschliesslich neuen Materialien konnte durch die Verwendung von Re-use-Bauteilen eine Einsparung an grauer Energie von rund 30 Prozent nachgewiesen werden.

Was im Prinzip einfach klingt, entpuppte sich in der Umsetzung allerdings als Knochenarbeit. Passende Bauteile mussten gesucht und gefunden, katalogisiert und eingeplant werden. Für die Bauteiljagd und die entsprechende Fachplanung wurde auf das Know-how des Büros Zirkular zurückgegriffen. Anders als beim Einbau neuer Bauteile konnte nicht damit gerechnet werden, genau Passendes zu finden. Entsprechend aufwendig und komplex gestaltete sich die Planung. Gefordert war Flexibilität beziehungsweise eine neue Art von Architektur-Denken, das nicht a priori von den Wünschen der Bauherrschaften und den Vorstellungen der Projektverfassenden ausgeht, sondern vom Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von Materialien.

Rückbesinnung

In der Romandie ist eine Handvoll guter Beispiele entstanden, die mögliche Ansätze zur Verdichtung von Einfamilienhausquartieren aufzeigen. 2016 haben beispielsweise bunq architectes ein neues Einfamilienhaus unmittelbar neben ein bestehendes gesetzt. Indem sie dem Neubau eine Holzfassade gaben, die wie ein grosser Lattenzaun aussieht, passt sich das Gebäude camouflageartig in seinen Kontext ein. Im selben Jahr haben envar sàrl die Grundstücke zweier Häuser in La Côte verkleinert, um eine dritte Parzelle zu schaffe und darauf eine neues EFH zu bauen. Hecken, die bis dahin die Grundstücke abtrennten, wurden durch kleinere Strauchgruppen ersetzt. Dadurch entstand eine dörfliche Anmutung. Und 2019 stockten Dreier Frenzel in Prilly ein Einfamilienhaus auf, das so zum Mehrfamilienhaus wurde. Ein landwirtschaftlich anmutender Raum dient der Erschliessung, bietet zugleich aber auch eine gemeinschaftliche Multifunktionsfläche. Diese drei Projekte versuchen den Wünschen der Bauherrschaft gerecht zu werden und zugleich individuell auf die spezifischen Kontexte zu reagieren – räumlich, rechtlich, sozial und ökonomisch.

Auch wenn Re-use gerade einen Hype erlebt: Eigentlich ist das alles gar nicht so neu, und man muss dabei nicht einmal von antiken Spolien sprechen. Ein Beispiel von vielen: In meiner Umgebung, dem Schwarzenburgerland, in und um das Dorf Riggisberg, gibt es viele Bauernhäuser, in denen Türgewände, Stürze und Hausteine aller Art verbaut sind, die offensichtlich wiederverwendet wurden. Sie stammen von der nunmehr als Ruine existierenden Klosterkirche Rüeggisberg – brachliegendes Material, in dem viel Arbeit steckte. Was lag näher, als es für den Bau von Häusern zu verwenden? Je leichter Baumaterialien verfügbar, bearbeitbar und transportierbar wurden, desto mehr ging diese vernünftige Vorgehensweise vergessen.

Einbau eines gebrauchten Holzträgers auf der Baustelle | Foto: Theodor Stalder

Blick ins Foyer, welches zugleich Garderobe und Spielzone ist. | Foto: Theodor Stalder

Ganzheit statt Collage

Ich glaube aber, dass diese «neue» Arbeit um keinen Deut weniger wert ist als die «alte». Es stellen sich andere, spannende Fragen, zum Beispiel: Wie kann aus einer Ansammlung von Teilen, die in dieser Form weder für dieses Gebäude noch für diesen Ort gedacht waren, etwas gewonnen werden, das mehr ist als die Summe seiner Teile? Das Sammeln und Neufügen von Gebrauchtem ist, meine ich, auch eine Chance auf atmosphärischer Ebene, falls man sie ergreifen will. Anders als bei reinen Neubauten versammeln sich hier Bauteile, die eine Vorgeschichte haben, und das bedeutet (auch) ein Versammeln ihrer Geschichten. Gern stelle ich mir vor, dass dies den «alten Neubau» schon von Anfang an atmosphärisch reicher macht als einen Neubau, und sei dieser noch so gut.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–5 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen