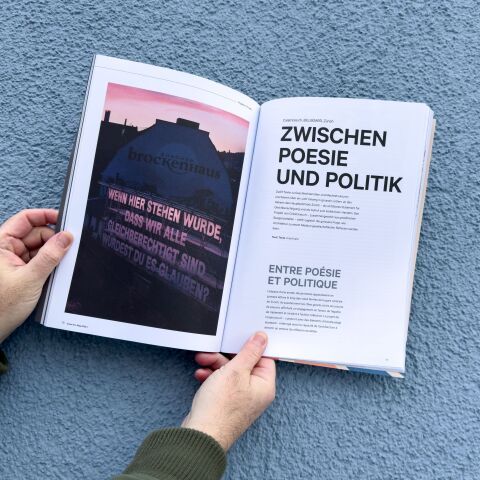

Une maison comme ressource pour l'avenir

En Suisse, les gravats et autres débris issus de démolitions représentent la plus grande part des déchets. Avec une surélévation dans le quartier bâlois de Matthäus, Lukas Raeber montre que les matériaux de construction ne doivent pas nécessairement finir à la décharge une fois arrivés en fin de cycle de vie. Ceux utilisés en l’occurrence pour cette construction de huit appartements doivent un jour pouvoir être réintroduits sans grande difficulté dans le cycle des matériaux. Pour atteindre cet objectif, les acteurs du projet ont développé des solutions et détails loin des normes en vigueur.

Texte: Daniela Meyer

Photos: Rasmus Norlander

Photo: Rasmus Norlander

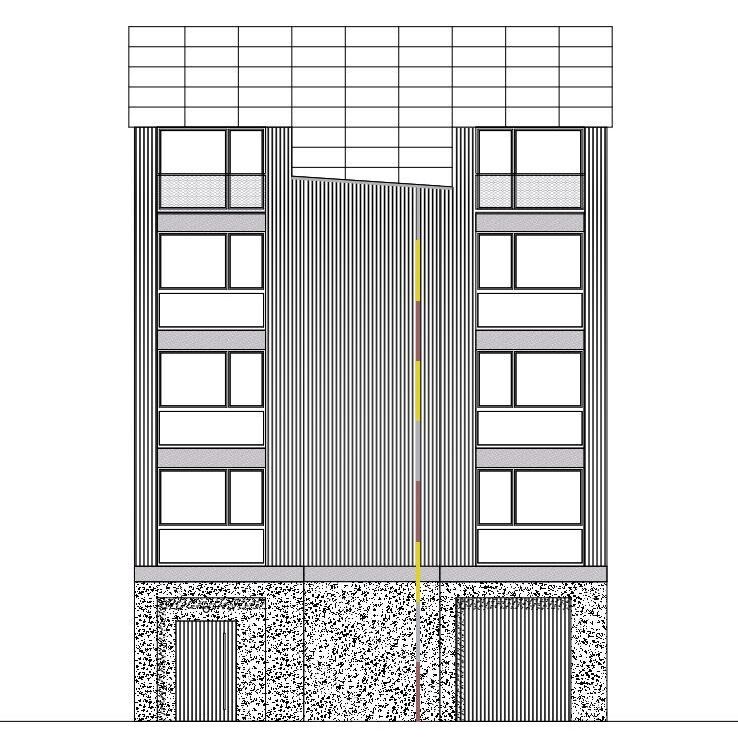

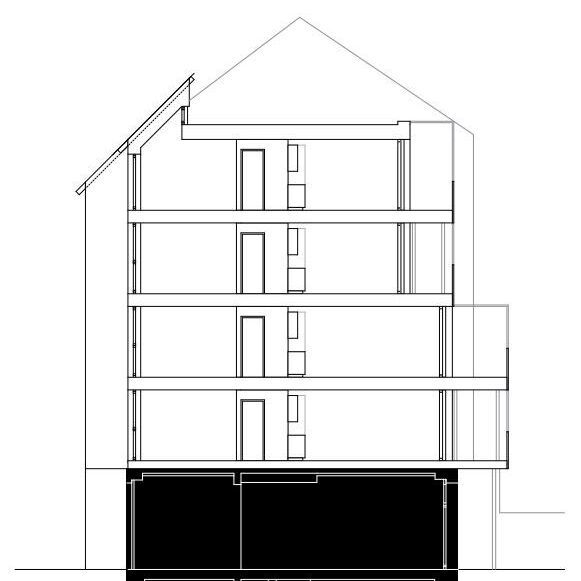

Sans l’éclat argenté de l’aluminium recouvrant sa façade exposée au soleil, l’étroit immeuble de la Efringerstrasse à Bâle passerait presque inaperçu. Ses 11,5 mètres de largeur en font un des bâtiments les plus étroits de l’îlot dans lequel il se trouve. Une grande fenêtre marque chaque étage sur chaque joue de la cage d’escalier en saillie. Au nord, faisant face à parcelle encore vide, un mur coupe-feu en planches d’épicéa attend d’être revêtu de tavaillons en cuivre produits avec des chutes.

Côté cour, la façade des deux derniers étages recule et laisse le langage des balcons encadrés de profilés d’acier filigranes s’exprimer. Derrière les garde-corps en caillebotis, les locataires sont libres d’agrémenter individuellement les terrasses généreuses au moyen de toiles d’ombrage ou de plantes. La façade n’en sera que plus animée. Les vestiges d’anciens murs qui se dressent dans la cour témoignent du fait que cet espace était construit. L’atelier de ferblanterie qui occupe le rez-de-chaussée aujourd’hui s’y déployait autrefois. Modernisation aidant, sa surface d’exploitation a été réduite, rendant possible l’aménagement de la cour en jardin commun destiné aux locataires et aux employés.

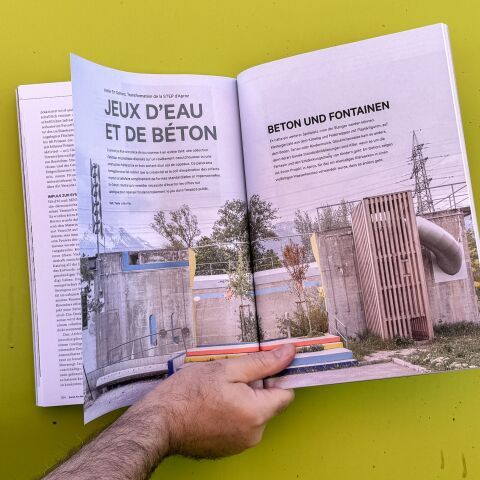

Des matériaux bruts

La maîtrise d’ouvrage plaidait en faveur d’une solution durable: la construction des huit appartements destinés à des ménages de très petite taille devaient respecter les principes de l’«urban mining», avec pour objectif notoire de pouvoir réutiliser les matières premières après la fin de leur premier cycle de vie. Il a donc logiquement fallu utiliser des matériaux non polluants et de qualité. Mais ce qui paraît simple à première vue ne l’est pas si l’on considère l’actuelle réalité du monde de la construction. Des contradictions existent entre les normes en vigueur et la volonté d’utiliser et réutiliser les ressources existantes. La dalle en béton au-dessus du rez-de-chaussée en est un exemple: «Avec une épaisseur de quarante centimètres, la dalle existante aurait pu supporter les charges des étages supérieurs», explique l’architecte Lukas Raeber, qui, pour la première fois à l’occasion de ce projet, se penchait de manière approfondie sur les principes régissant l’«urban mining». Et Raeber de continuer: «les normes actuelles concernant la statique et le renforcement sismique exigent d’une dalle en béton qu’elle puisse supporter davantage de charges et soit armée d’acier, ce qui n’était pas encore la norme à l’époque de la construction du bâtiment d’origine. Résultat: on a dû partiellement la démolir et la renforcer.»

Au-dessus du rez-de-chaussée, la surélévation est composée d’éléments préfabriqués en bois, rigidifiés par un revêtement de plaques de plâtre qui assurent la sécurité au feu. Les panneaux lasurés et agrafés sont visibles dans la cage d’escalier, mais aussi dans les appartements dont les cloisons sont recouvertes de ces panneaux légèrement rugueux au ton gris chaud. Leur association avec la sous-face en lamellé-collé du plafond et le chêne du parquet créent une atmosphère chaleureuse et conviviale qui accueille les habitants. Les deux pièces sont structurées par un bloc compact intégrant penderie, kitchenette et salle de bains, et qui sépare le salon et la chambre à coucher. Les éléments de cuisines ont été fabriqués à partir de panneaux MDF noir.

Une maison sans joints

Les appartements semblent avoir été réalisés sans recourir au moindre jointoiement. Pas de traces de silicone ou de mortier à la rencontre entre éléments, ni dans les salles de bain, ni dans les cuisines dont la surface de travail est constituée d’une tôle pliée en acier chromé remontant le long du mur pour le protéger des projections d’eau.

Urban Mining et normes, un couple à consoler

L’absence de joints dans la salle de bains témoigne du fait qu’une certaine inclinaison à l’expérimentation de la part de tous les acteurs du projet est une condition préalable pour appliquer aujourd’hui les principes d’urban mining. Les entreprises mandatées pour la réalisation se sont elles aussi prêtées au jeu et ont remis en question leurs processus internes ainsi que l’utilisation habituellement faite des matériaux. Si les tubes électriques visibles fixés à même les cloisons sont coupés soigneusement et que la tranche est poncée, alors les manchons de plastique ne sont plus nécessaires. Et de manière générale, un matériau de construction laissé apparent dans un logement doit être soigneusement travaillé. Cela a été le cas ici, raison pour laquelle aucun plâtrier ni peintre n’est intervenu dans les logements: sans traces du processus de construction, corrections et maquillage sont inutiles. En faisant en sorte d’éviter ces étapes de travail, il a été possible de compenser en partie l’utilisation de matériaux de haute qualité.

Le respect des normes en vigueur constituait par ailleurs un enjeu majeur. Contrairement à la salle de bains, où le maître d’ouvrage assume lui-même les risques liés à l’humidité, il fallait respecter les standards en termes de statique, de protection contre le feu et d’insonorisation. À titre d’exemple, les dalles en planches empilées représentaient un autre point délicat. Pour respecter les valeurs limites des bruits d’impact, l’architecte a cherché une solution constructive sèche, sans recours à des matériaux coulés et collés. La solution, une structure de plancher composée de neuf couches au total, pour la plupart superposées sans être fixées, permet de respecter les exigences. Le parquet a notamment été vissé sur un lattage au lieu d’être collé sur des panneaux comme c’est habituellement le cas.

En l’état, la recherche de solutions au cas par cas complique considérablement l’application des principes de l’«urban mining» dans le secteur de la construction. Lukas Raeber, quant à lui, a son avis sur la question: plus de flexibilité. Selon lui, «le respect de certaines normes devrait être facultatif pour les maîtres d’ouvrage». Et de citer l’exemple des vieux appartements qui jouissent d’une grande popularité, et ce malgré leur réputée mauvaise insonorisation. La conviction de l’architecte est forte: «Si les futurs locataires ou acheteurs étaient sensibilisés suffisamment tôt à de tels aspects, la plupart seraient certainement prêts à emménager dans un logement qui ne répond pas à cent pour cent à chaque norme.»

L’immeuble de la Efrinigerstrasse apporte la preuve que le secteur de la construction pourrait à l’avenir réduire considérablement sa consommation de ressources, et renoncer au collage d’éléments. L’heure est désormais à l’optimisation rapide des conditions-cadres de cette démarche, et peut-être que l’impulsion se transformera alors en un vaste mouvement.

Première publication dans Arc Mag 2023-5

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine