Ein Gebäude als Rohstoffmine – Haus Efringerstrasse in Basel

Bauschutt macht in der Schweiz den grössten Teil der Abfälle aus. Lukas Raeber zeigt mit einer Aufstockung im Basler Matthäusquartier, dass Bauteile nicht zwangsläufig am Ende ihrer Lebensdauer auf der Deponie enden müssen. Die für den Bau der acht Wohnungen verwendeten Materialien sollen dereinst mit wenig Aufwand wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden können. Dafür haben die Beteiligten zahlreiche neue Lösungen und Details entwickelt, die fernab geltender Standards liegen.

Text: Daniela Meyer

Fotos: Rasmus Norlander

Foto: Rasmus Norlander

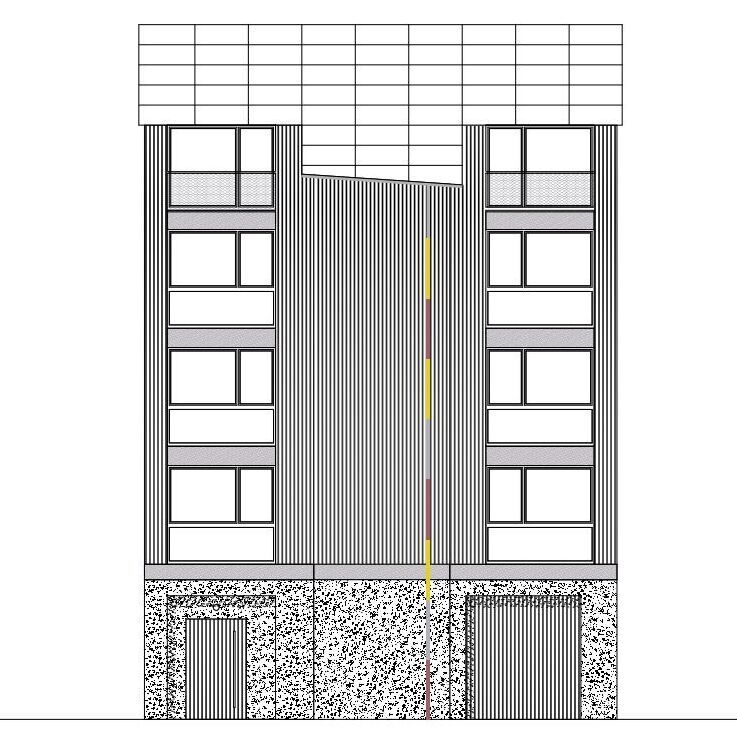

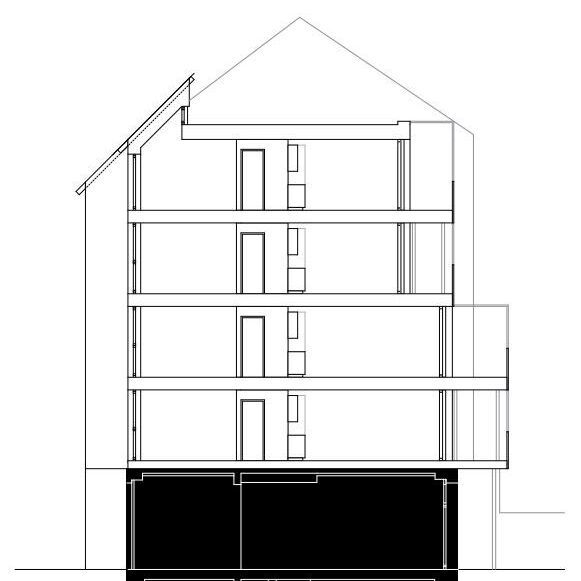

Wäre da nicht die in der Sonne silbrig glänzende Aluminiumfassade, würde das schmale Haus an der Efringerstrasse in Basel kaum auffallen. Mit etwas mehr als 11,5 Metern Breite fügt es sich in die Blockrandbebauung ein. Auf beiden Seiten des vorspringenden Treppenhauses gibt es je ein grosses Fenster pro Obergeschoss. Nördlich des Hauses klafft derzeit noch eine Baulücke. Dort steht eine Rauspundwand – eine Brandwand aus Fichtenholz. Diese wird später noch mit Kupferplatten aus Restbeständen verkleidet.

Hofseitig ist die Fassade abgetreppt und weicht auf den zwei oberen Geschossen zurück. Über den Balkonen, die sich über die gesamte Breite des Gebäudes erstrecken, ragen filigrane Stahlrohre in die Höhe. Die Brüstungen bestehen aus industriellen Pressrosten. Mittels Sonnensegeln oder Pflanzen können die Bewohner*innen ihre Aussenräume individuell bespielen, wodurch die Fassade einen lebendigen Ausdruck erhält. Im Hof zeugen Reste alter Mauern davon, dass dieser Raum einst überbaut war. Er gehörte zu einer Spenglerei, die sich noch heute bis in den Sockel des Wohnhauses ausdehnt. Aufgrund der Modernisierung reduzierte sich die Fläche der Werkstatt jedoch. So konnte der Hof zum gemeinsamen Garten für Mieter*innen und Angestellte umgestaltet werden.

Roh belassene Materialien

Der Wunsch nach einer nachhaltigen Lösung kam von der Bauherrschaft: Die acht Wohnungen für Kleinsthaushalte sollten nach den Prinzipien des «Urban Mining» erstellt werden. Das bedeutet, dass die beim Bau verwendeten Rohstoffe nach Gebrauchsende wiederverwendet werden sollen. Damit dies möglichst problemlos gelingt, müssen schadstofffreie und sortenreine Materialien zum Einsatz kommen. Doch was einfach klingt, hat mit der heutigen Baurealität wenig zu tun. Bereits bei der Betondecke über dem Erdgeschoss zeigte sich ein erster Widerspruch zwischen den geltenden Normen und dem Ziel, vorhandene Ressourcen möglichst lange weiter zu nutzen: «Die Decke war vierzig Zentimeter dick und hätte die Lasten aus den Obergeschossen tragen können», erklärt Architekt Lukas Raeber, der sich aufgrund dieses Projekts erstmals vertieft mit den Prinzipien des «Urban Mining» auseinandergesetzt hat. «Doch die heutigen Normen bezüglich Statik und Erdbebensicherheit verlangen, dass eine Betondecke mehr Lasten aufnehmen kann und beispielsweise mit Stahl bewehrt ist, was damals noch nicht Standard war. Deshalb musste sie teilweise abgetragen und verstärkt werden.»

Die Aufstockung über dem Erdgeschoss besteht aus vorgefertigten Holzelementen, die mit Gipsfaserplatten beplankt sind, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Nicht nur im Treppenhaus bilden die lasierten und mit Heftklammern befestigten Platten die sichtbare Oberfläche. Auch in den Wohnungen bestehen die Wände aus den leicht rauen Platten mit ihrem warmen Grauton. Zusammen mit der hölzernen Untersicht der Brettstapeldecke und dem geschraubten Eichenparkett erzeugen sie eine warme und freundliche Atmosphäre. Zwischen den Wohn- und Schlafzimmern der 2-Zimmerwohnungen liegt ein kompakter Einbau bestehend aus Garderobe, Küchenzeile und Badezimmer. Die Küchenunterbauten wurden aus schwarzen MDF-Platten gefertigt.

Haus ohne Fugen

Auffällig ist, dass in den Wohnungen kaum Fugen zu finden sind. Weder in den Bädern noch in den Küchen gibt es Silikon- oder Mörtelfugen. Die dortige Arbeitsfläche besteht aus einem gebogenen Chromstahlblech, das auch das dahinterliegende Wandstück verkleidet und somit die Wasserdichtigkeit gewährleistet.

Normen erschweren das Urban Mining

Die fugenlose Konstruktion des Badezimmers zeigt, dass eine gewisse Experimentierfreudigkeit aller Beteiligten Voraussetzung ist, um heute konsequent nach den Prinzipien des «Urban Mining» zu bauen. So mussten sich auch die ausführenden Firmen auf das Projekt einlassen und ihre Arbeitsschritte sowie den Materialeinsatz hinterfragen. Wozu braucht man Kunststoffkappen als Abschluss der sichtbar geführten Elektrorohre aus Aluminium? Werden diese präzise geschnitten und die Kanten entschärft, kann auf die Kappen verzichtet werden. Generell gilt: Werden die Materialien sichtbar belassen, muss sorgfältig gearbeitet werden. In den Wohnungen kamen weder Gipser*innen noch Maler*innen zum Einsatz, die normalerweise zahlreiche Spuren des Bauprozesses übertünchen. Der Verzicht auf diese zusätzlichen Arbeitsschritte hatte den Nebeneffekt, dass ein Teil der Mehrkosten, die durch den Einsatz hochwertiger Materialien entstanden sind, kompensiert werden konnte.

Eine der grössten Herausforderungen stellte die Einhaltung der geltenden Normen dar. Im Gegensatz zu den Bädern, bei denen die Bauherrschaft das Risiko der Dichtigkeit selbst trägt, mussten die Anforderungen an Statik, Brand- und Schallschutz eingehalten werden. So stellten beispielsweise die Brettstapeldecken einen weiteren Knackpunkt dar. Um die Trittschallgrenzwerte einzuhalten, suchte der Architekt nach einem Trockenboden, der keine gegossenen und verklebten Materialien enthält. Ein Bodenaufbau aus insgesamt neun Schichten, die grösstenteils lose übereinander liegen, konnte die Anforderungen letztendlich erfüllen. Dabei wurde das Parkett auf eine Lattung geschraubt, statt wie üblich auf Platten geklebt.

Die Suche nach solchen Speziallösungen erschwert das Bauen nach den Prinzipien des «Urban Mining» derzeit noch erheblich. Deshalb wünscht sich Lukas Raeber mehr Flexibilität: «Die Einhaltung gewisser Normen sollte für eine Bauherrschaft fakultativ sein.» Altbauwohnungen beispielsweise erfreuen sich grosser Beliebtheit, obwohl sie ringhörig sind. «Würden die zukünftigen Mieter*innen oder Käufer*innen rechtzeitig auf solche Aspekte aufmerksam gemacht, wären sie sicher in den meisten Fällen bereit, eine Wohnung zu beziehen, die nicht jede Norm zu hundert Prozent erfüllt», ist der Architekt überzeugt.

Der Beweis, dass die Bauwirtschaft ihren Ressourcenverbrauch zukünftig bedeutend reduzieren könnte und dass es möglich ist, bei der Konstruktion auf verklebte Materialien zu verzichten, ist mit dem Haus in der Efringerstrasse erbracht. Nun gilt es, die Rahmenbedingungen für diesen Ansatz möglichst rasch zu optimieren, damit aus dem Impuls eine breite Bewegung werden kann.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen