La biennale d’architecture de Venise – laboratoire d’intelligence collective

Text: Nina Farhumand

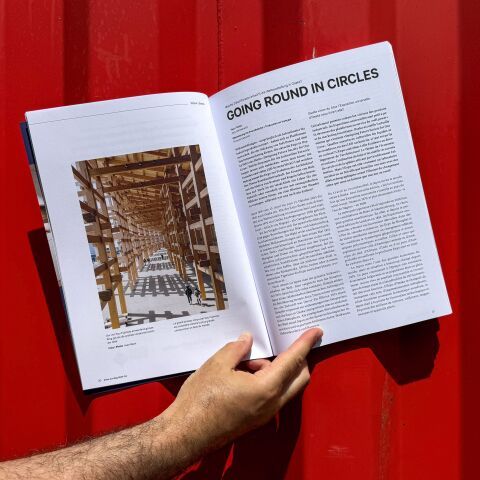

La protection de l’environnement peut-elle avoir un parfum d’espresso? Avec «Canal Café», le bureau new-yorkais Diller Scofidio + Renfro montre comment l’infrastructure urbaine et la conscience environnementale peuvent être pensées de manière accueillante et accessible – et reçoit pour cela le Lion d’or de la meilleure exposition individuelle. L’installation, développée en collaboration avec Aaron Betsky, Natural Systems Utilities et SODAI, associe un bar à expresso fonctionnel à un système de filtration qui réagit directement à l’eau des canaux vénitiens. | Photo: Iwan Baan

Les projets réagissent à la chaleur, les matériaux circulent, les technologies s’interconnectent – non pas comme un spectacle, mais comme une tentative d’établir de nouvelles routines. Pas de grand geste, pas de forme rigide, pas de thèse, mais une attitude. Le pavillon central des Giardini étant en cours de rénovation, l’exposition principale s’étend sur la ville. Des installations, des prototypes et des expériences investissent l’Arsenal, les Giardini et les quartiers voisins. Venise devient un laboratoire urbain; la ville, elle-même touchée par le changement climatique, fait partie intégrante de l’exposition. Carlo Ratti, professeur de technologies numériques au MIT, apporte son expérience de la théorie et de la pratique pour poser à nouveau des questions centrales: que peut faire l’architecture? Surtout, comment s’adaptent ses processus de creation; par l’échange, par les données, par la responsabilité? Les chiffres montrent l’impact de cette problématique: plus de 750 contributeurs issus des disciplines les plus diverses ont répondu à l’appel, plus de 280 projets provenants d’équipes qui travaillent de manière interdisciplinaire, transnationale et intergénérationnelle, ont vu le jour – avec une forte participation de femmes. 65 pays ont participé, dont pour la première fois l’Azerbaïdjan, le Qatar, l’Oman et le Togo. La biennale le montre: L’architecture est un projet collectif.

Homme ou machine?

À l’Arsenale, tout vibre, clignote et s’active. Des bras robotisés attrapent des pièces, captent les gestes, des voix synthétiques résonnent à travers les ecrans. L’exposition principale déploie une véritable chorégraphie technologique – dense, exigeante, presque hypnotique. Dans «Co-Poiesis», un robot esquisse des pas sur la mélodie d’un steelpan mécanique: ici, la coordination devient spectavle. Plus loin, «Am I A Strange Loop?» met en scène un humanoïde qui scrute l’espace, parle, se meut – comme s’il percevait réellement les visiteurs. D’autres installations permettent à l’IA de réfléchir de manière spéculative – via des images générées, des fragments de texte, des boucles vidéo. Une question implicite traverse ce paysage machinique: qui, finalement, orchestre cette mise en scène; l’humain ou l’algorithme?

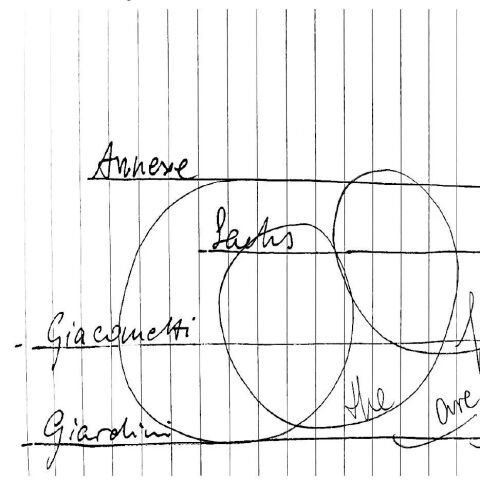

À la Biennale, le pavillon suisse superpose la structure de Giacometti à des fragments du pavillon SAFFA de Sachs. | Photo: Gaëtan Bally © Keystone-SDA

La contribution suisse à la Biennale associe deux éléments: Le pavillon de Bruno Giacometti et la Kunsthalle de Lisbeth Sachs pour la SAFFA 1958. Le collectif de curatrices Annexe – Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Myriam Uzor et Axelle Stiefel – réinterprète le projet de Sachs et intègre des géométries radiales, des éléments textiles et des références au paysage dans le bâtiment existant. En même temps, le projet thématise un manquement de la Biennale d’architecture: aucun des pavillons nationaux permanents des Giardini n’a été conçu par une femme

«The Third Paradise» – le symbole de Michelangelo Pistoletto ouvre l’exposition et interroge l’équilibre entre nature, homme et technologie. | Photo: Marco Zorzanello © La Biennale di Venezia

Espaces interconnectés

La Corderie s’articule autour d’espaces modulaires et fractals – un système de «nœuds», qui entrecroise les grands et les petits projets. Il en résulte une structure qui favorise l’échange plutôt que la séparation et qui rend visible ce dont il est question dans cette biennale: l’intelligence en réseau. Ce qui est décisif, ce n’est pas ce qui peut être testé, mais ce qui connecte. Le comportement biologique, l’apprentissage automatique, l’action collective – tout s’imbrique.

L’architecture ne fournit pas de réponses toutes faites. Elle pose des questions: comment un matériau réagit-il à l’humidité? Comment l’espace change-t-il dans un miroir numérique? Que fait un algorithme d’un plan d’étage? L’exposition pense en termes de relations et non de frontières. Elle remplace les expositions nationales par des espaces thématiques – réparation, ressources, climat, pouvoir. Tout se met en mouvement: matériaux, personnes, systèmes. Ce n’est pas l’objet qui est au centre, mais le processus. L’architecture se présente comme un champ d’apprentissage – ouvert, adaptaté,interconnecté.

Entre choc thermique et détente: le pavillon allemand confronte les visiteurs à un test de stress thermique palpable – l’air vacille d’abord, puis l’eau, les plantes et les enveloppes textiles rafraîchissent le climat et les sens. D’autres pays travaillent avec l’odeur, l’ombre et le toucher. L’exposition condense les conséquences des choix architecturaux en une expérience physique immédiate – précise, concrète, sans pathos.

Le pavillon allemand rend l’adaptation urbaine au climat tangible – avec des espaces rafraîchissants, des matériaux circulaires et un pavillon alimenté par l’énergie solaire.| Photo: Patricia Parinejad

La contribution allemande permet de faire l’expérience sensorielle de la crise climatique. Les curateurs Elisabeth Endres, Nicola Borgmann, Gabriele Kiefer et Daniele Santucci montrent comment les villes peuvent réagir à des températures extrêmes, au moyen d’une installation. L’accent est mis sur les espaces dits «DESTRESS»: des interventions prototypes qui démontrent comment la végétation, le choix des matériaux et la conception architecturale peuvent contribuer au refroidissement. Le pavillon lui-même suit cette ligne conductrice; alimenté par l’énergie solaire et construit avec des matériaux réutilisables. Cette mise en scène prédit ce à quoi peut ressembler un développement urbain climatiquement résilient et circulaire.

Matériaux et cycle

Un deuxième accent est mis sur les matériaux: murs en argile, toits d’algues, meubles en ferraille. Ce qui finissait autrefois à la décharge est ici utilisé – non pas comme solution de secours, mais comme solution primaire. Les projets ne reposent pas sur l’innovation, mais sur la conservation – avec une clarté politique. Celui qui construit influence les chaînes d’approvisionnement mondiales: de l’origine du matériau à sa transformation. Qui démolit provoque des émissions. La biennale le montre clairement: l’architecture est une question climatique. Elle demande comment nous utilisons les ressources – et qui en porte la responsabilité. Un exemple poétique est fourni par «Living Structure» de Kengo Kuma & Associates: à l’aide d’une intelligence artificielle, des arbres abattus par des tempêtes ont été mesurés et reliés à l’aide de nœuds imprimés en 3D pour former une structure sculpturale – sans colle ni métal. La technique fait appel à des assemblages de bois traditionnels japonais. Un hybride d’artisanat, de technologie et d’éthique des matériaux – et un plaidoyer pour une construction circulaire.

Bahreïn présente avec «Heatwave» un système de refroidissement modulaire pour les villes chaudes, récompensé par le Lion d’or. | Photo: Ishaq Madan

Comment l’architecture réagit à la hausse des températures? Le projet «Heatwave» du pavillon bahreïni répond précisément à cette question – et a reçu pour cela le Lion d’or de la meilleure contribution nationale. Organisée par Andrea Faraguna, l’installation dans les Artiglierie de l’Arsenal présente un système de refroidissement passif modulaire qui allie les techniques traditionnelles bahreïnies à la technologie contemporaine. La structure simple – sol et plafond soutenus par un pilier central – crée un microclimat qui peut être transposé dans des espaces urbains. Un semis de terre et de sacs de sable renvoie en outre aux conditions sociales de la construction sous une chaleur extrême.

«Let me warm you» présente la rénovation des grands ensembles comme un manifeste silencieux sur l’architecture et la société. | Photo: Joosep Kivimäe

Une façade singulière à Venise surprend – et pose des questions. Le pavillon estonien présente une partie de la pratique quotidienne de la construction en Europe de l’Est: d’épais panneaux isolants, une rénovation standardisée, des paysages urbains modifiés. En Estonie, les bâtiments en préfabriqué font l’objet depuis des années d’une amélioration énergétique – efficace sur le plan technique, elle uniformise souvent le design. Les curatrices Keiti Lige, Elina Liiva et Helena Männa montrent cette intervention détachée de son lieu d’origine – et la rendent ainsi lisible en tant que phénomène architectural et social. «Let me Warm You» renonce délibérément à toute explication ou commentaire. L’installation minimaliste pose une question simple: qu’arrive-t-il aux voisinages lorsque la rénovation est pensée avant tout de manière fonctionnelle?

Ouverture mondiale, racines locales

Cette biennale s’exprime à travers plusieurs voix – et elles ne résonnent pas à l’unisson. De nouveaux pays, des groupes marginalisés et des réseaux informels rendent évidente la manière dont l’architecture peut aussi fonctionner: communautaire, contradictoire, enracinée localement. L’accent n’est pas mis sur un langage universel, mais sur de nombreuses manières d’appréhender l’espace. La contribution suisse, intitulée «La forme finale est déterminée par l’architecte dans la construction», demande plus de rôles de direction pour les femmes dans l’architecture – pas seulement rétrospectivement, mais en tant que changement structurel. Le pavillon néerlandais se transforme en bar sportif queer et dissèque les rituels, l’appartenance et la perception du corps – une approche politique au ton ludique. Le pavillon nordique – porté par la Suède, la Norvège et la Finlande – met en avant les corps des personnes trans et non-binaires et se demande comment l’architecture façonne ou remet en question l’identité. Les deux contributions ébranlent le mythe de l’espace neutre et montrent comment la biennale elle-même remet en question ses structures: à qui est réservé un espace? Qui est entendu? Qui reste marginal? La visibilité n’est pas un thème secondaire, elle fait partie du discours architectural. Dans cette polyphonie se manifeste une architecture qui ne vise pas l’individualité, mais la confrontation. Enracinée dans le local, ouverte sur le global.

«Living Structure» de Kengo Kuma allie intelligence artificielle, artisanat et apprentissage architectural.| Photo: Marco Zorzanello © La Biennale di Venezia

À quoi ressemble la construction à l’ère de l’intelligence artificielle et naturelle? «Living Structure» de Kengo Kuma & Associates apporte une réponse impressionnante à cette question. L’installation associe la technologie et l’artisanat non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan des idées: elle remet en question les processus de construction habituels, explore de nouvelles marges de manœuvre en matière de conception et pose les jalons d’une architecture qui allie la précision numérique à l’ouverture créative. Ce faisant, elle conçoit la construction comme un processus d’apprentissage ouvert à l’improvisation, marqué par la coopération et sensible à l’interaction entre les matériaux, le contexte et la culture.

Une biennale pour la pratique

Pas de spectacle, pas d’éclat, pas de brillance – la Biennale 2025 est un espace de réflexion sur l’avenir de l’architecture: en concevant, en construisant, en faisant des recherches ou en observant. Elle ne donne pas de réponses simples, elle donne des indices afin de réfléchir, changer d’avis et de continuer à penser. Cette biennale le montre: L’architecture ne se contente plus depuis longtemps de construire des maisons. Elle associe les connaissances, remet en question les routines, économise les ressources et s’ouvre à l’imprévu.

Par rapport aux éditions précédentes, elle renonce à une narration claire. Alors que des curateur·ice·s comme Lesley Lokko (2023) ou Hashim Sarkis (2021) structuraient des récits linéaires, Carlo Ratti mise sur la friction, les contrastes et l’exacerbation technique. De nombreuses approches interpellent – mais c’est précisément ce qui caractérise cette édition. Elle ne cherche pas à plaire, mais à irriter et à inciter à la réflexion. L’architecture apparaît ici comme un système ouvert qui se remet continuellement en question. Certains pavillons rendent cette idée tangible en s’exposant eux-mêmes – à l’image du pavillon danois, qui se transforme en exposition au cœur de son propre chantier. En y regardant de plus près, on s’aperçoit que la construction commence souvent là où personne n’est encore sûr de la suite des événements.

Le pavillon espagnol mise sur les ressources locales et les circuits courts. | Photo: Andrea Avezzù © La Biennale di Venezia

Avec «Internalities», le pavillon espagnol montre comment l’architecture peut contribuer à l’équilibre territorial et à la décarbonisation si nécessaire. Organisée par Roi Salgueiro et Manuel Bouzas, la contribution rassemble des projets construits, des études de matériaux et des recherches photographiques qui misent sur les ressources locales, les trajets courts et les processus régénératifs. La question centrale est de savoir comment l’architecture peut assumer sa responsabilité – non seulement par la forme, mais aussi dans l’utilisation des matériaux et de leur origine. Le pavillon est divisé en cinq espaces thématiques: Materials, Energy, Labor, Residues et Emissions. On y verra par exemple comment le bois de Galice, la terre de Catalogne ou les éléments de construction réutilisés de Madrid renforcent une nouvelle culture de la construction – et favorisent les circuits économiques locaux.

Le texte a été écrit par Nina Farhumand pour le Swiss Arc Mag 2025–3/4 et traduit en français par Estelle Gagliardi.

Commandez votre exemplaire: ici.