«The World’s Greatest Show»

Avec comme slogan «Connecting Minds. Creating the Future», l’Expo 2020 accueille depuis octobre 2021 des visiteur*euses du monde entier à Dubaï. Les crises du changement climatique, de l’appauvrissement de la biodiversité, de la raréfaction des ressources et des inégalités sociales sont au cœur de l’exposition. Mais il est difficile de distinguer les quelques approches valables pour combattre ces crises, car elles sont couvertes par le tumulte du théâtre multimédia et la rhétorique du marketing. Une fois de plus, l’exposition universelle est avant tout un instrument d’apaisement – et il en va de même pour ses architectures.

L’Expo 2020 vue du ciel à travers une visualisation officielle de 2019.

En fait, l'Expo devait débuter en 2020. Si elle n'a pu ouvrir ses portes qu'un an plus tard, c'est à cause de la pandémie du coronavirus. Afin de ne pas créer de confusion à propos de la marque, le nom Expo 2020 a été conservé. L'exposition peut être visitée jusqu'au 31 mars. Des superlatifs sont proposés à plusieurs niveaux: avec une surface de 438 hectares, l'Expo est deux fois plus grande que celle de Milan, et les Émirats arabes unis l'ont financée à hauteur de sept milliards de francs suisses. Sachant que de nombreuses expositions universelles n'ont pas atteint les prévisions de fréquentation, Dubaï attend 25 millions de personnes et espère que l'Expo apportera à l'économie locale des recettes supplémentaires de plus de 33 milliards de francs suisses. Jusqu'à présent, les choses se passent bien: au cours des deux premiers mois, cinq millions de personnes ont visité l'exposition. Comme les Émirats ont systématiquement vacciné leur population contre le coronavirus, la machine touristique a pu être relancée à plein régime dès l'automne. Alors que dans de nombreux autres pays, le nombre de cas est reparti à la hausse, il a été quasiment nul à Dubaï. Seul le mutant Omicron pourrait encore entraver le succès de l'Expo.

Critique (muette)

Grâce à Dubaï, c'est la première fois qu'une exposition universelle se tient au Moyen-Orient. En 2013, les Emirats ont réussi à s'imposer auprès du Bureau International des Expositions face à la Russie, au Brésil et à la Turquie en tant qu'organisateurs. Ce n'est pas un choix facile lorsque deux pré-dictatures et une monarchie absolue, dans laquelle les droits de l'homme sont systématiquement violés, sont en lice. Les critiques n'ont cependant guère été entendues au cours des années suivantes de la planification de l'Expo. Le Parlement européen, par exemple, a accusé plusieurs entreprises de construction des UAE d'exploiter les travailleur*euses en leur confisquant leurs passeports, en leur faisant signer des contrats non traduits comportant de nombreuses heures de travail et en leur fournissant des logements indignes. L'appel lancé par le Parlement européen aux pays et aux entreprises les invitant à boycotter l'Expo est tombé dans l'oreille d'un sourd. 192 pays ainsi que 70 ONG et entreprises se présentent actuellement à Dubaï avec leurs propres pavillons ou dans des bâtiments mis à leur disposition.

Œuvre d'art totale

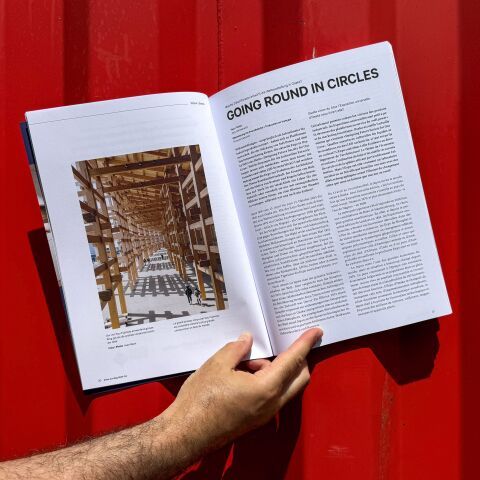

Passons de l'abîme éthique au point culminant de la conception: le chef-d'œuvre de l'Expo est son plan d'ensemble, développé par HOK de Londres, en collaboration avec Populous et ARUP. Une place centrale, appelée Al Wasl («liaison» en arabe), est entourée de trois zones thématiques et de deux parcs. Sur la photo aérienne, cela ressemble à une fleur à cinq pétales. Les concepteurs se réfèrent ainsi à l'organisation spatiale des expositions universelles précédentes, comme celle de New York en 1939, tout en faisant référence à la disposition des parcs à thème comme Disneyland. Dans les premières esquissent de l’Expo, les allées principales radiales et concentriques étaient ombragées par des toits en écailles qui s’élevaient au-dessus de la place centrale pour former un cône et qui, équipés de panneaux solaires, auraient dû fournir 50 pour cent de l’énergie nécessaire à l’Expo. Mais cette configuration, qui ressemble à une pieuvre géante en origami, a été abandonnée au profit d’un dôme sphérique au centre et de toiles solaires horizontales au-dessus des allées. Le résultat est néanmoins convaincant: tous les pavillons nationaux sont alignés sur les larges boulevards. Il n’y a que des chemins continus et pas de cul-de-sac.

Les trois zones thématiques possèdent des pavillons principaux iconiques. «Alif», dans la zone Mobility, ressemble à un Fidget Spinner argenté géant et a été conçu par Foster+Partners. Grimshaw Architects a conçu «Terra» pour le secteur Sustainability. Alors que les salles d'exposition sont principalement dissimulées dans un paysage artificiel, ce pavillon est surmonté d'une tornade d'acier recouverte de panneaux solaires et accompagnée de structures en forme de champignons qui fournissent de l'ombre et récoltent également de l'énergie grâce à des panneaux solaires. Enfin, le pavillon Opportunity, conçu par AGi Architects, avec ses toits flottants, est particulièrement impressionnant lorsqu'il est éclairé en violet la nuit.

En entrant sur le site de l'Expo par les parkings, on est visuellement attiré par ces symboles et on peut facilement s'orienter à nouveau grâce à eux en quittant le site et retrouver ainsi facilement son propre véhicule.Comparées à Dubaï, les Expos de Hanovre, Shanghai et Milan avaient plutôt le charme de parcs industriels avec leurs trames orthogonales. Il faut toutefois dire à leur décharge qu'elles ont adapté des parcs d'exposition et des infrastructures (de transport) existantes, alors que l'exposition universelle de Dubaï a été littéralement «plantée dans le désert» sur un terrain auparavant vide. Mais depuis longtemps déjà, le tissu urbain de Dubaï, en croissance rapide, a continué à proliférer au sud et commence à occuper les surfaces vers l'ouest, vers le port en eau profonde de Djabal Ali, et vers le sud, vers le futur Dubai World Central Airport (qui sera achevé en 2027).

Tout a été bien pensé jusque dans les moindres détails, les espaces extérieurs sont soigneusement aménagés et ombragés et possèdent des revêtements de sol agréables et de jolies plantations. Des assises variées et de nombreuses fontaines d'eau potable créent ainsi une visite agréable même par une journée où la température dépasse les 30 degrés Celsius. Il est également possible de se rendre sur le site après le coucher du soleil. Les pavillons sont ouverts jusqu'à 22 heures et des éclairages et des effets de lumière sophistiqués font de l'Expo une expérience magique - peut-être un peu trop colorée - pendant la nuit.

L’Allemagne, l’élève modèle: Par exemple, comment stocker l’énergie produite par les centrales solaires et éoliennes à l’aide de sphères creuses dans la mer ou dans le calcaire. Le pavillon a été conçu par LAVA en collaboration avec Facts and Fiction et Nüssli Adunic. ©Jørg Himmelreich

Sphère, faucon, cascade

L'Expo 2020 n'a pas de Tour Eiffel ou d'Atomium à proposer. Mais au centre se trouvent trois constructions qui ont tout à fait le potentiel de devenir des emblèmes. Il y a tout d'abord le toit de 70 mètres de haut au-dessus de la place Al Wasl, conçu par Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Telle une sphère de 150 mètres de diamètre enfoncée dans le sol, cette place semi-ombragée est le cœur de l'exposition universelle. La nuit, des images animées sont projetées à l'intérieur. Accompagnées de sons, elles offrent une expérience immersive impressionnante. Depuis l'Exposition universelle de Paris en 1900, les sphères creuses praticables font partie intégrante du contexte de l'architecture des expositions universelles. À Dubaï, le globe sert de métaphore de sa propre importance et de sa propre grandeur. Le monde entier se rassemble ici, dans le pôle moderne entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. En concevant l'attraction centrale comme une place libre d'accès, on a évité les erreurs des précédentes Expos, où des files d'attente se formaient parfois devant les emblèmes architecturaux. Mais la sphère de Dubaï évoque également le déclin de la valeur de ces images architecturales. Alors que la Perisphère, par exemple, représentait en 1939 à New York, avec le modèle de la Democracity - une ville du futur avec un gratte-ciel en son centre - l'espoir d'un monde futur démocratique, ces signes sont désormais devenus à Dubaï les insignes d'une monarchie absolue. Se sont les symboles mondialement connus d'un pays qui est un paradis fiscal pour les entreprises et les riches particuliers, tandis que les travailleurs immigrés y travaillent sur les chantiers pour 175 US-dollars par mois. Sur le plan de la construction et de la forme, il existe également des différences par rapport aux bâtiments précédents comparables de l'Expo. La coupole géodésique de Buckminster Fuller du pavillon américain de Montréal en 1967, par exemple, visait à minimiser la quantité de matériaux. La coupole sphérique de Dubaï, en revanche, montre une autre attitude: structurée en cercles, en torsades et en arcs, elle ressemble à une lanterne des Mille et une nuits, qui raconte le conte de l'ascension fulgurante des UAE.

Le pavillon des Émirats arabes unis, érigé juste à côté de la place centrale, est tout aussi imagé. Selon l'architecte Santiago Calatrava, il doit faire penser à un faucon. Dans la mesure où ses ailes pendent, il évoque plutôt une colombe battue ou une fleur fanée. Indépendamment de ces métaphores, il dégage une aura de confiance. Lorsque l'on pénètre dans la grande coupole centrale à la fin de la visite du pavillon, on ne peut échapper à son effet solennel.

La troisième grande construction au centre est la «Water Feature». Cette place en forme de volcan, conçue par WET, présente un immense jeu d’eau. Des chutes d’eau dévalent les parois arrondies accompagnées d’une musique théâtrale et créent un spectacle de six minutes; la nuit, l’effet est encore accentué par des projections.

Officiellement, il s’agit d’attirer l’attention sur la valeur de l’eau dans ce lieu extrêmement sec. Mais l’effet est tout autre. Comme autrefois dans les jardins baroques, cette installation raconte la toute-puissance de ses commanditaires, qui ont réussi à transformer le désert en une oasis aux fontaines bruyantes.

Une architecture de l'apaisement

Les pavillons nationaux rivalisent tout autant pour attirer l'attention des visiteur*euses. Seuls quelques-uns se distinguent par leur architecture ou offrent des expériences spatiales intéressantes. Les plus agréables sont ceux qui offrent des espaces extérieurs ombragés plutôt que des boîtes hermétiquement fermées, comme le pavillon du Brésil (JPG.ARQ, MMBB Arquitetos, Ben-Avid), dont la membrane ombrage un bassin d'eau peu profond dans lequel les visiteurs peuvent se rafraîchir en pataugeant. Mais de nombreux pavillons nationaux ne sont que des «hangars décorés», des boxes fermés et climatisés dans lesquels sont projetés des films sophistiqués où l'architecture n'offre guère de perspectives d'avenir. Les enveloppes additives servent à nouveau de signes. Elles doivent dessiner des versions prometteuses et positives de l'avenir et parler de prospérité, de bien-être et de l'harmonie des hommes avec leur propre histoire et la nature. Ce n'est pas différent à Dubaï que lors des Expo des décennies précédentes. À cet égard, les expositions universelles sont davantage comparables à un concours de l'Eurovision qu'aux exploits sportifs d'une olympiade. Dans son livre sur l'histoire des expositions universelles paru en 1999, Winfried Kretschmer a décrit cette «tendance au spectacle de divertissement, vers un rassemblement gigantesque mais insignifiant de toutes les nouveautés et curiosités possibles». À Dubaï également, les pays utilisent leurs pavillons davantage pour le marketing local et la publicité touristique que pour réfléchir à des problèmes urgents. En conséquence, les objets exposés relèvent plus de l'art que de l'innovation, du concept que de l'invention. On semble surtout désireux de rassurer les visiteurs sur le fait que le style de vie des pays développés sera encore possible à l'avenir ou qu'il pourra même être amélioré qualitativement. Si l'on prend au sérieux les récits proposés, les gouvernements du monde entier sont déjà en train de transformer l'économie et l'agriculture de manière durable. Mais on ne sait pas exactement comment et les exemples d'Hyperloop, de centrales solaires ou de matériaux de construction à base de champignons ressemblent plus à des alibis et des symboles d'espoir qu'à des solutions.

L’intelligence artificielle et la fabrication numérique sont des thèmes quasiment inexistants à l’Expo. Le pavillon du Royaume-Uni de l’artiste Es Devlin aborde en revanche le sujet de manière poétique: un ordinateur arrange les mots saisis par les visiteur*euses en poèmes, qui sont présentés à l’intérieur et à l’extérieur du pavillon. ©Jørg Himmelreich

Quelle durabilité?

Dans les années 1960, Dubaï était encore une petite ville endormie dans le désert. Aujourd'hui, elle est devenue une mégapole mondiale de 3,4 millions d'habitants. La consommation d'énergie et d'eau pour la ville de verre dans le désert est immense. Le fait qu'un État comme les UAE, dont les citoyen*ennes ont l’une des plus grandes empreintes écologiques au monde, organise une Expo dont la durabilité est le point central, semble donc ironique à première vue. Cette focalisation est tout d’abord due aux directives. En 1994, le BIE a décidé que les Expo devaient aborder des «problèmes actuels» urgents, comme le défi de la protection de l’environnement. En conséquence, les expositions de Shanghai 2010 se sont concentrées sur l’urbanisme et celles de Milan 2015 sur l’alimentation.

Mais à Dubaï, des efforts politiques sont effectivement déployés pour devenir la «ville la plus verte sur terre» d'ici 2050. A l'Expo, le nouveau métro (qui transporte tout de même 13 000 personnes par heure) et les projets de recyclage des eaux grises sont par exemple thématisés dans ce contexte. Mais on ne parle pas du fait que Dubaï va construire plusieurs centrales nucléaires pour réduire la production d'énergie à partir du gaz et du pétrole, qui génère beaucoup de CO2. Cet exemple illustre bien le crux de l'Expo dans son ensemble. Dans presque tous les pavillons, on promet aux visiteur*euses un monde plus durable. Mais les nouvelles technologies et infrastructures qui permettront d'y parvenir sont presque totalement passées sous silence. Et la manière dont elles affectent les paysages et les écosystèmes est tout aussi généreusement passée sous silence. Cela montre clairement que la plupart des présentations ne sont que du greenwashing. Des milliers de climatiseurs (qui, comme dans le pavillon suédois, refroidissent même l'air extérieur), des millions de couverts et de vaisselle jetables ou des souvenirs en vrac dans les pavillons Terra, que l'on peut acheter après avoir été informé de l'existence de gigantesques montagnes de plastique dans l'océan, transforment directement la rhétorique de la durabilité en une farce.

De nombreux pavillons nationaux recourent à des métaphores naturelles. Soit ils conçoivent leur forme comme une analogie avec la nature, comme par exemple le pavillon des Philippines de Budji Layug + Royal Pineda, qui s’inspire des récifs coralliens. Soit ils veulent fournir une seconde nature artificielle, comme le jardin vertical de Singapour. ©Jørg Himmelreich

Quid après L'expo?

Malgré toutes les critiques à l'encontre de l'Expo, elle semble tenir une promesse. Immédiatement après la fermeture de l'Expo fin mars, le site doit être transformé en un nouveau quartier urbain. Dans le «District 2020», 85 pour cent de toutes les structures construites pour l'exposition universelle seront réutilisées. Le cabinet d'architectes Hopkins Architects y construira de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux, y compris des espaces de co-working et de nouveaux hôtels. 145 000 habitant*es y vivront à l'avenir et se déplaceront à pied, à vélo, en transports publics ou en véhicules autonomes. Les bureaux et salles d'expositions situés au centre des trois zones thématiques resteront en place et seront loués. Le dôme central, la Water Feature et le pavillon des UAE seront également conservés et deviendront des centres culturels et des musées. Quant à l'Exhibition Centre près de la station de métro, il sera massivement agrandi et offrira à l'avenir 45 000 mètres carrés de surface d'exposition. Le fait que les entreprises et les particuliers ne paient pas d'impôts dans le District 2020 devrait aider le nouveau quartier à décoller.

Texte: Jørg Himmelreich