Espoir entre rêve et éveil à la Biennale de Venise

L’Afrique est à l’honneur cette année à la Biennale d’architecture de Venise, du moins dans l’exposition principale «Le Laboratoire du Futur», organisée par l’architecte et écrivaine éco-ghanéen Lesley Lokko.

Kwae est une œuvre de l'architecte ghanéen et britannique David Adjaye qui oscille entre sculpture et architecture. Le pavillon en bois, composé d'éléments modulaires et préfabriqués, sert de lieu de manifestation. ©Daniela Valentini

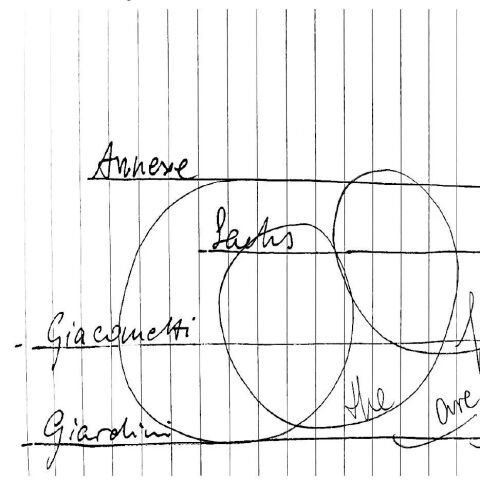

Lesley Lokko, commissaire de la 18ème édition de la Biennale d'architecture de Venise, est non seulement architecte et théoricienne de l'architecture, mais également écrivaine, un aspect particulièrement perceptible dès que l'on visite la partie de l'exposition située dans l'Arsenal. C'est là aussi qu'une citation d'Anatole France accueille les visiteurs: «Tous les changements, même les plus souhaités ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c'est une partie de nous-mêmes; il faut mourir dans une vie pour entrer dans une autre.» Sur sa gauche, Lokko se livre à une réflexion sur la «rare beauté chromatique», les heures bleues et leur subtile mélancolie – un état transitoire entre le rêve et l'éveil, qui serait en même temps un moment d'espoir. Voilà en effet un prélude inhabituel pour cette exposition, intitulée «Le Laboratoire du futur». Issue d'un père d'origine ghanéenne et d'une mère écossaise, Lesley Lokko, née à Dundee en 1964, mène depuis longtemps une réflexion sur l'Afrique et a fondé, en 2020, l'African Futures Institute à Accra, la capitale du Ghana. La capitale du Ghana, en 2020. Comme à l'accoutumée, l'exposition principale de la Biennale d'architecture se déroule à l'Arsenale, aux Giardini et à Forte Marghera, sur la terre ferme. Selon les chiffres communiqués par la direction de la Biennale, plus de 50 pour cent des exposants sont originaires d'Afrique ou, comme Lesley Lokko elle-même, issus de la diaspora africaine. En outre, les genres sont représentés équitablement, et 70 pour cent des bureaux ne comptent pas plus de cinq personnes. L'époque où la Biennale d'architecture offrait une tribune inédite et prestigieuse aux célébrités est désormais révolue. Les visiteurs qui ont déjà assisté aux précédentes éditions de la Biennale ne reconnaîtront que quelques noms de la liste. On peut s'en féliciter. Le nombre de participants issus de la diaspora, avec des racines familiales en Afrique et des bureaux généralement implantés en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, est étonnamment élevé.

La Biennale d'architecture a longtemps été considérée comme une vitrine pour les stars de l'architecture (occidentales pour la plupart). Des tentatives ont toutefois été faites pour contrecarrer cette tendance, avec des résultats plus ou moins concluants. Ainsi, en 2000, Massimiliano et Doriana Fuksas avaient lancé l'appel «Less Aethetics, More Ethics». En 2006, Ricky Burdett avait porté une attention particulière aux «Cities. Architecture and Society», tandis qu'en 2012, David Chipperfield avait abordé le thème du «Common Ground». Or, même si les problématiques ont quelque peu évolué, c'étaient toujours les stars de l'architecture – pour la plupart issues du monde occidental – et leurs bâtiments iconiques qui occupaient le devant de la scène. Au vu des crises mondiales actuelles, une telle conception n'est plus adaptée à notre époque. Il y a deux ans déjà, l'architecte Hashim Sarkis, basé à Boston et à Beyrouth, s'interrogeait en tant que commissaire sur l'avenir de la cohabitation («How Will We Live Together?») et avait décidé de limiter considérablement la participation des grandes vedettes internationales du domaine. Si la Biennale de Sarkis soulevait les bonnes questions, elle était quelque peu académique et chargée de textes, surtout la partie de l'exposition dans les Giardini, et ne tenait pas compte du principe fondamental de l'économie de l'attention face à une grande exposition qui tend à nous submerger: par définition, une exposition ne doit pas se limiter à la présentation de simples extraits de livres fixés aux murs. De son côté, Lesley Lokko va au-delà en proposant une exposition extrêmement variée et multiforme, qui fait la part belle au visuel. Si, pour comprendre cette exposition, le·la visiteur·euse devra tout de même consulter de nombreux documents, c'est parce qu'il ne connaît que très peu l'Afrique. En effet, la perspective occidentale ne tient que rarement compte de la complexité, de la diversité et de la multiplicité du continent. C'est l'image d'un continent en proie à la faim, à la migration et aux conflits qui prévaut généralement.

Cette année, le pavillon brésilien a remporté le Lion d'or de la meilleure contribution nationale. L'exposition «Terra» considère le passé comme la clé de l'avenir: elle met en avant les positions des populations indigènes. Le pavillon reprend des postulats de la directrice de la Biennale, Lesley Lokko, en traitant de la décolonisation. ©Matteo de Mayda, La Biennale di Venezia

Au delà des clichés

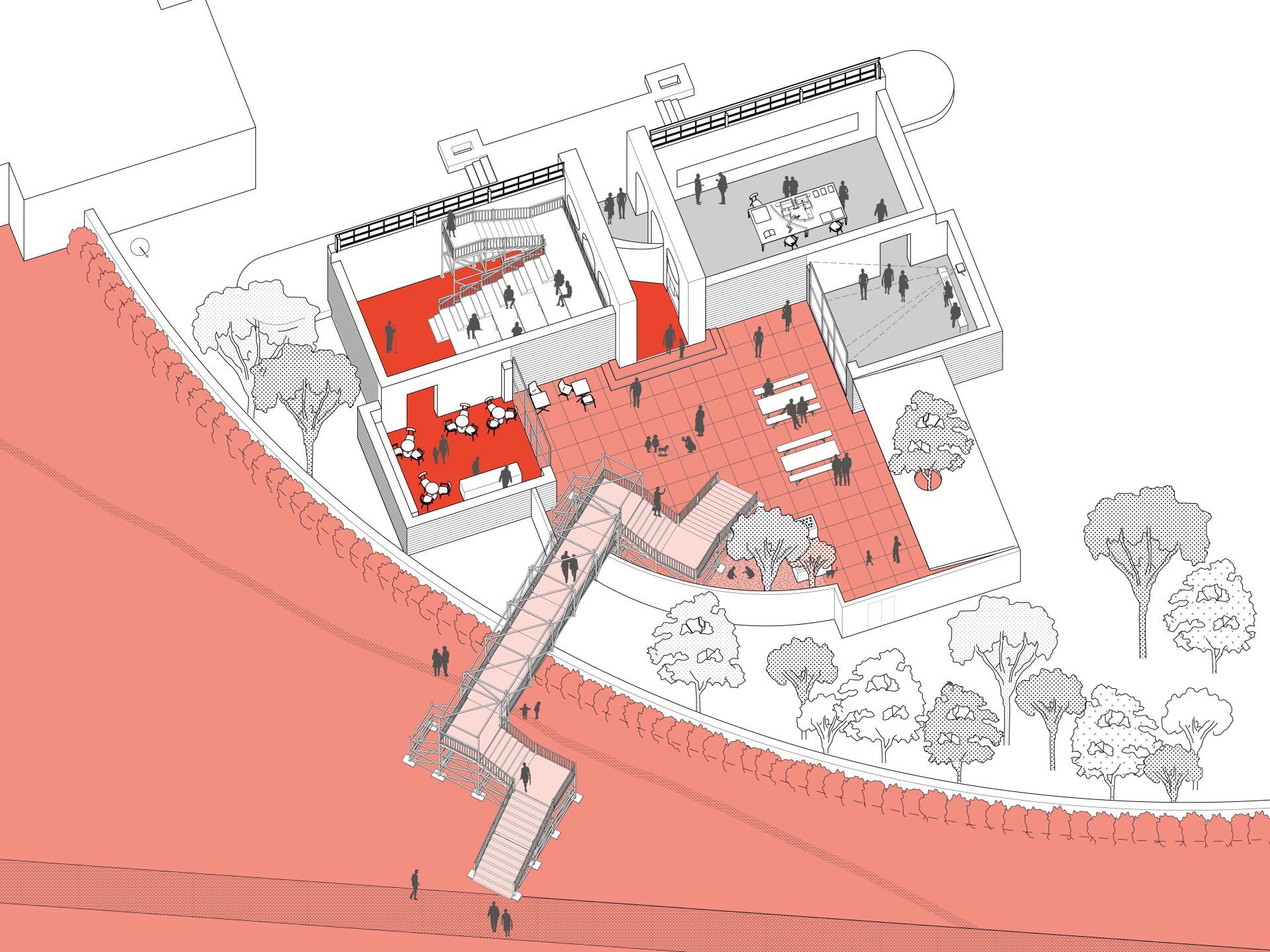

Cette volonté de ne pas réitérer les représentations négatives de l'Afrique aboutit à une dramaturgie d'exposition hautement esthétique qui, ne serait-ce qu'en raison des équipes multidisciplinaires, fait plutôt penser à des expositions d'art qu'à des présentations architecturales traditionnelles. En choisissant pour son exposition à l'Arsenale le titre «Liaisons Dangereuses», Lokko se réfère à une phrase de la pièce éponyme de Choderlos de Laclos, selon laquelle l'avenir est trop lumineux pour être perçu par l'œil humain. Dans un souci d'économie des ressources, la commissaire a habilement repris l'installation de l'exposition de la Biennale d'art précédente. Certaines des œuvres exposées sont d'une beauté envoûtante et brillent de mille feux dans leurs systèmes de référence respectifs. Néanmoins, la plupart d'entre elles demandent à être interprétées. Le continent africain génère seulement quatre pour cent des émissions mondiales de CO2. C'est l'une des raisons pour lesquelles Lokko considère ce continent comme un laboratoire du futur: en effet, le développement futur dépendra de la manière dont l'Afrique saura traiter une telle base de départ. Selon la commissaire d'exposition, le potentiel réside notamment dans l'hybridation des disciplines. Ainsi, elle ne parle pas d'architectes, d'urbanistes, d'architectes paysagistes, d'ingénieurs ou d'universitaires, mais de manière plus générale de «practitioners», à savoir de personnes qui pratiquent. Cette Biennale d'architecture de Lokko se veut poétique, nullement polémique et ni politique de prime abord. Elle n'est pas non plus radicale au sens propre du terme. Fait intéressant, on y apprend assez peu sur les grands enjeux qui agitent ce continent, dont les mégapoles comme Lagos, ou alors sur le fait que la Chine investit massivement dans les infrastructures des pays ou que la Russie s'y engage de plus en plus sur le plan militaire. Au contraire, ce sont les initiatives audacieuses et efficaces qui ont été mises en avant, bien qu'elles restent généralement limitées géographiquement. Pour la commissaire, «l'histoire» de l'architecture reste à ce jour non pas fausse, mais incomplète. Et les expositions pourraient contribuer à y remédier. Les contributions de «Guests From the Future» ponctuent le parcours des expositions de l'Arsenale, avec de jeunes positions architecturales et artistiques d'Afrique ou de la diaspora africaine. Cela dit, certaines contributions de l'exposition n'ont pas de rapport direct avec le continent africain, loin s'en faut: Killing Architects de Rotterdam identifie et analyse les camps d'internement dans la province chinoise du Xinjiang, tandis que David Wengrow et Eyal Weizmann, avec Forensic Architecture, étudient une colonie vieille de 6000 ans dans la steppe ukrainienne. Contrairement aux villes qui ont émergé à la même époque en Mésopotamie, il semble que ce site ne présentait aucune organisation hiérarchique. En effet, les sociétés humaines auraient pu évoluer différemment si cette idée s'était répandue. L'Inde est représentée par Rahul Mehotra, qui expose une partie de ses recherches, les architectes chinois ZAO/standardarchitecture abordent le thème du «co-viving», et «liminality» de Neri&Hu se consacre aux pièces transitoire.

Dans le pavillon allemand, tout tourne autour de la réutilisation des matériaux de construction. L'équipe de curateurs, composée de membres de la rédaction d'Arch+, de Summacumfemmer et du bureau Juliane Greb, a collecté des matériaux provenant de 40 pavillons de la dernière Biennale d'art et a transformé le pavillon en un lieu hybride, à la fois entrepôt, atelier et lieu de vie. En collaboration avec divers groupes, ils réaliseront pendant une semaine chacun des constructions temporaires à partir de ces matériaux dans différents endroits de Venise. La nouvelle rampe d'accès a également été réalisée à partir de matériaux récupérés. ©ARCH+ / Summacumfemmer / Buero Juliane Greb

Changement de perspective

Le pavillon principal des Giardini se présente de manière plus conventionnelle avec des espaces bien définis. On y trouve 16 positions que Lesley Lokko définit comme cas de «Force Majeure». Ici, toutes les contributions se réfèrent au continent africain. David Adjaye, né en Tanzanie en 1966, est certainement un des participants de premier plan. Devenu célèbre à la fin des années 1990 dans le milieu de la jeune scène artistique britannique à Londres, il travaille désormais sur une grande série de commandes dans le «Sud global» – que ce soit à la Barbade, à Accra ou à Johannesburg. Avec Diébédo Francis Kéré, architecte berlinois lauréat du prix Pritzker de l'année dernière, lui aussi présent dans le pavillon principal, Adjaye est l'unique architecte star de la présente édition de la Biennale. Aux Giardini, il présente dans le hall d'entrée un grand nombre de ses maquettes d'architecture tandis que dans l'espace extérieur de l'Arsenale, les visiteurs·euses sont invité·e·s à découvrir Kwae, une structure en bois à la fois plateforme d'observation et lieu pour des événements programmés. Enfin, le pavillon principal des Giardini accueille également l'architecte nigérienne Mariam Kamara, qui a été nommée professeur de patrimoine architectural et de durabilité à l'ETH Zurich à l'automne 2022. Dans l'ensemble, il faut saluer la pluralité des perspectives de l'exposition, même s'il est parfois difficile de suivre les nombreux fils narratifs – en particulier parce que nombre d'entre eux sont véhiculés par des textes, des vidéos et des installations et non, comme auparavant, par des maquettes et des dessins. Mais peut-être est-ce moins un problème de support que d'adaptation des visiteur·euse·s à notre époque? Cette année, il faudra définitivement être assidu lors de la visite pour rendre justice à ce qui est présenté.

Le pavillon japonais a été conçu par Maki Onishi. L'exposition, intitulée «Architecture, a place to be loved - when architecture is seen as a living creature», est centrée sur la question de savoir comment les gens peuvent à nouveau s'émerveiller dans la «réalité postpandémique». L'architecture est examinée en tant qu'instrument capable de procurer de la joie. ©Matteo de Mayda, La Biennale di Venezia

Cet article est paru dans l'Arc Mag 2023-4. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir prochainement le magazine dans votre boîte aux lettres.