Going Round in Circles – compte rendu de l'Expo d'Osaka

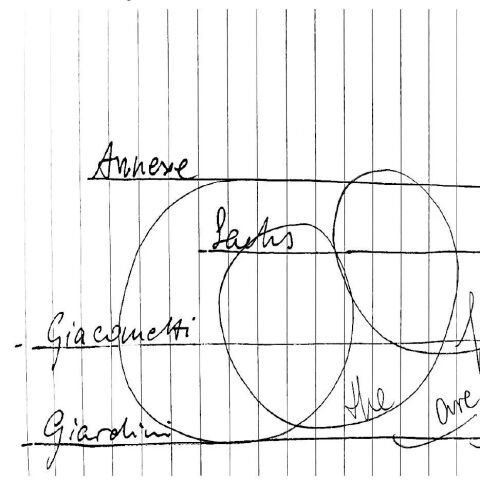

Initialement pensées comme les vitrines des produits industriels, les Expositions universelles sont petit à petit devenues des plateformes au service du «soft power» et du marketing touristique. Osaka accueille l’actuelle édition qui s’intitule «Designing Future Society for Our Lives». Quelles ouvertures culturelles les façades et les nombreux écrans LED cachent-ils, si tant est qu’ils en cachent? L’Expo contribue-t-elle d’ailleurs au développement de l’architecture? Le thème de l’économie circulaire, l’utilisation du bois et les motifs récurrents du cercle et de la sphère attirent particulièrement l’attention. Mais l’Expo est-elle vraiment un laboratoire sociétal ou ne fait-elle que brouiller nos sens avec des effets scénographiques créant l’illusion du changement alors que nous ne faisons que tourner en rond?

Le grand anneau conçu par Sou Fujimoto est considéré comme la plus grande construction en bois du monde. | Photo: Iwan Baan

Du 13 avril au 13 octobre 2025, le Japon invite le monde entier à Osaka. Avec l’actuelle édition, c’est la troisième fois qu’une Exposition universelle s’installe au pays du soleil levant. Osaka en 1970, et plus récemment Aichi – à l’est de Nagoya – en 2005.

La métropole japonaise s’était imposée en 2018 face aux candidatures de Baku et Iekaterinbourg. Ce choix peut paraître anachronique. En effet, si depuis la première édition de Londres en 1851, les Expositions universelles s’étaient exclusivement déroulées dans des villes du «monde occidental», les Expo de Shanghai et de Dubaï semblaient amorcer un changement reflétant les conditions et dynamiques géopolitiques et économiques polycentriques actuelles. Celles et ceux qui espéraient qu’une ville d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Inde ou d’un pays d’Asie profonde accueillerait la prochaine Expo sont en droit de s’estimer déçu·e·s.

Le Japon reste l’une des grandes économies du monde, mais sa situation a beaucoup changé depuis 1970. Le pays connaissait à l’époque une ascension économique fulgurante et sa population était en plein boom. Aucun rêve ne semblait inaccessible et l’avenir (peu de temps avant la crise pétrolière de 1973) promettait des jours heureux. L’Expo d’Osaka se chargeait de transposer cela avec d’impressionnantes métaphores. Alors deuxième puissance économique mondiale, le Japon était à la pointe de l’innovation technologique et Exportait des millions de voitures, walkmans, magnétoscopes et appareils photo.

Aujourd’hui, le pays et son économie stagnent: il occupe la cinquième place au classement économique des nations et sa population vieillit et a tendance à diminuer. L’état d’esprit conservateur de sa société laisse peu de place aux thèmes brûlants que sont la diversité et les questions migratoires. La ferme intention du Japon de vouloir accueillir une nouvelle fois l’Exposition universelle pourrait donc être lue comme une tentative de reconstruction culturelle et économique, en mesure de donner au pays les moyens de se réinventer dans le contexte économique et géopolitique extrêmement dynamique de l’Asie du Sud-Est.

Pour reprendre la formule de Koji Haneda, commis-saire général de l’Exposition universelle, «les Expos au 21e siècle ne sont plus seulement des lieux de présentation des nouvelles connaissances scientifiques, de la technologie et de la culture – elles sont des plateformes invitant à une réflexion collective pour l’avenir de la planète». Cela semble plus nécessaire que jamais, à une époque où le commerce mondial libéral et la politique sociale libérale sont mis à mal dans un nombre toujours grandissant de pays, et où les prévisions concernant les conséquences négatives du changement climatique dressent de l’avenir de l’humanité un portrait sombre.

Pour le Grand Ring, les techniques traditionnelles de charpente japonaise ont été réutilisées. | Photo: Iwan Baan

Pas à la hauteur de l’époque

Plus de 150 pays sont représentés à Osaka, dont une quarantaine avec leurs propres bâtiments. À cela s’ajoute une trentaine de pavillons thématiques liés à des régions, des entreprises ou d’autres institutions. Les organisateurs espèrent attirer 28 millions de personnes (contre 64 millions en 1970) au cours des six mois que dure l’Exposition, soit une moyenne quotidienne d’environ 150'000 visiteur·se·s. Les préventes ont initialement été faibles. Cependant, la fréquentation moyenne est désormais conforme aux prévisions. Mais pourquoi cet intérêt initial a-t-il été plutôt modéré? Cela peut s’expliquer par le fait que les pavillons, à quelques exceptions près, ne sont pas suffisamment attrayants visuellement pour générer un attrait médiatique significatif. Divers problèmes logistiques ont contribué à freiner l’enthousiasme pour le moment: le système de billetterie et de réservation est complexe et sujet à erreurs; même les visiteur·se·s technophiles rencontrent des difficultés. Concrètement, l’enregistrement pour l’obtention de la dénommée ExpoID nécessite des authentifications biométriques, quant aux réservations de visites des pavillons, elles se font via un système de loterie aux critères de sélection plutôt obscurs qui laisse encore perplexe après plusieurs tentatives infructueuses.

À cela s’ajoutent des problèmes techniques: le jour de l’inauguration, une panne du réseau mobile a empêché l’ouverture des billets dans l’application, entraînant la formation de longues files d’attente. À une époque où la compétence numérique et organisationnelle sont cruciales, l’Expo 2025 d’Osaka n’est définitivement pas à la hauteur – en particulier si l’on considère que tous ces aspects avaient été résolus de manière exemplaire à Dubaï sans problème.

Les coûts élevés ont aussi faits les gros titres, participant à freiner toute forme d’enthousiasme. La réalisation et l’exploitation des pavillons nationaux sont assurées par les nations concernées, tout le reste est pris en charge par le gouvernement japonais, par la préfecture et la ville d’Osaka, et par quelques grandes entreprises privées. Les coûts ont cependant doublé, passant de 753 millions de francs suisses budgétés à près de 1,41 milliards estimés. Cela résulte principalement de la hausse des prix des matériaux, de la main-d’œuvre ainsi que des dépenses supplémentaires liées à la sécurité et à la climatisation. Et pour ne rien arranger, ces hausses ont également eu un impact négatif sur les nations participantes: face à la difficulté de trouver des entreprises locales pour la construction de leurs pavillons, certaines d’entre elles ont préféré annuler leur présence ou louer un espace dans des bâtiments standards mis à disposition.

Des rêves sur des déchets

Si l’Expo de 1970 était située au nord à proximité du centre-ville, l’édition actuelle a élu domicile sur une île artificielle de la Baie d’Osaka dont la construction a commencé en 1991. Baptisée Yumeshima (île des rêves), celle-ci est constituée de gravats et de déchets; c’est la huitième de ce type dans la région, la plus connue étant celle accueillant l’aéroport Kansai. L’utilisation de déchets industriels, continuant de produire des gaz inflammables, a eu pour effet une explosion lors des aménagements, en raison de méthane accumulé sous des toilettes publics. Par mesure de sécurité, des détecteurs de gaz et des ventilations mécaniques ont été installés dans les bâtiments.

Au sud de Yumeshima, à côté du site de l’Expo, se trouve un terminal pour conteneurs. Après l’évènement, on entend construire sur l’île un complexe touristique comprenant le premier casino légal du Japon, trois hôtels et un centre de congrès. Les deux investisseurs principaux, MGM et Orix Corporation, ont prévu d’y injecter 9 milliards de francs. L’inauguration est prévue en 2030. Le projet suscite de vives critiques au sein d’une société japonaise liée à ses valeurs traditionnelles. Mais l’espoir d’attirer d’importants flux touristiques et de générer des chiffres d’affaires de plusieurs milliards de dollars – comme c’est par exemple le cas des casinos de Makao – a apparemment convaincu les décideur·se·s de repousser les limites éthiques.

Le plus gros point faible de l’Expo est cependant à chercher du côté de la durabilité dont elle manque cruellement: si l’on en croit les plans actuels, seule une infime partie de son infrastructure – à l’exception de la nouvelle connexion au métro et d’une petite partie du «grand anneau» – bénéficiera au développement du futur complexe. Alors qu’à Dubaï, 80 pour cent des infrastructures et des bâtiments de l’Exposition ont été reintégrés après sa clôture, l’idée semble avoir totalement laissé de marbre les parties organisatrices à Osaka, où il n’est prévu de conserver que 13 pour cent du «grand anneau» pour en faire un «landmark» urbain. Seuls les pavillons du Chili et de l’Ouzbékistan ont fait l’objet de réflexions en vue d’une réutilisation. À en croire les responsables d’une dizaine de pavillons nationaux, les matériaux de leurs structures peuvent être réutilisés ou recyclés. On a misé sur des assemblages simples qui permettent de séparer de nombreux éléments sans grand effort, en renonçant par exemple au collage. Les éléments de construction et les meubles seraient vendus sur le site Expo Circular Market Myaku-ichi à l’adresse www.reuse-materials.jp/. Mais si l’on tente d’y accéder, on obtient un message d’erreur.

Du reste, le pavillon des femmes se distingue par son aspect vraiment positif en termes de circularité: sa façade réutilise la structure filigrane développée pour le pavillon japonais à Dubaï.

Manuel Herz Architects a conçu le pavillon de la Suisse comme un cluster d’espaces sphériques. | Photo © FDFA, Presence Switzerland

Un cercle, pour les maintenir ensemble

Avec son kilomètre carré et demi, le cœur de l’Expo occupé par les pavillons est relativement grand. Le plan directeur conçu par Sou Fujimoto est d’ailleurs convaincant à plus d’un aspect. Avec ses 700 mètres de diamètre, des hauteurs variant entre 12 à 22 mètres et une surface au sol de 61'000 mètres carrés, un impressionnant bâtiment en forme d’anneau en constitue l’élément central et fédérateur. Le plan directeur justifie ce grand geste formel par l’absence de caractère propre au périmètre lui-même. Il était nécessaire de le doter d’une figure identitaire et régulatrice, en mesure de créer un «lieu». Les pavillons nationaux et sept autres «signature Pavillons» se trouvent à l’intérieur de l’anneau. Le pavillon du Japon, ceux de différentes régions, d’institutions ou encore de grandes entreprises se trouvent en-dehors du cercle.

Les bâtiments semblent perdus, peut-être en raison de l’absence notoire de hiérarchie. En renonçant aux alignements orthogonaux, le plan évite toute monotonie ou monumentalité, et ce malgré l’existence de trois axes majeurs et de plusieurs clusters de bâtiments. Les espaces publics se rencontrent et finissent par se confondre dans un grand mouvement organique, encourageant les visiteur·se·s à déambuler intuitivement. Des îlots de verdure parsèment ça et là les places pavées. Une forêt a été plantée au centre du site et de nombreux bassins d’eau créent une impression de vie et de fraîcheur. Points forts architecturaux de l’Exposition, plusieurs pavillons éphémères activent les espaces non-bâtis: comme par exemple celui de Better Co-being conçu par SAANA avec sa grille spatiale en forme d’arbre ou de nuage flottant au-dessus des visiteur·se·s, et qui rappelle le pavillon Serpentine dessiné par Sou Fujimoto en 2013, ou la pop-up-stage très filigrane de Kiri Architects d’où s’élève de la vapeur d’eau. C’est aussi le cas des nombreux toilettes publics, plus complexes et originales les unes que les autres (certaines ont coûté plus d’un million de CHF), ou encore de scènes ouvertes et de pavillons à pique-nique dont on a confié la conception à vingt jeunes bureaux dont Kuma & Elsa ou encore Onishimaki + Hyakudayuki.

Mis à part le fait qu’il n’y a presque pas de protection contre les intempéries autour des pavillons et qu’on accepte une fois de plus que les visiteur·se·s fassent la queue en plein soleil ou sous la pluie, l’ensemble est réussi, surtout si l’on compare Osaka aux Expo d’Hanovre, de Shanghai et de Milan. Qui présentaient un aménagement urbain générique et appliquant davantage les principes organisationnels de zones d’activités plutôt que ceux de parcs. Cela étant dit, l’Expo d’Osaka ne rivalise pas avec celle Dubaï. Large de 4,4 kilomètre carré, son périmètre était structuré comme une gigantesque fleur à cinq pétales, offrant une place ombragée au centre, trois portes d’accès et autant de bâtiments marquants aux extrémités de trois des «pétales» (Voir à ce sujet l’article «The World’s Greatest Show», dans Arc Mag 2022–1).

Une architecture symbolique vide de sens

Avec ses deux kilomètres de longueur, le «grand anneau» est actuellement la plus longue construction en bois du monde. Si Sou Fujimoto affirmait qu’elle se passait d’éléments métalliques grâce à des assemblages tenon-mortaise ou chevillés, de l’acier a finalement été nécessaire pour renforcer l’ensemble et répondre aux normes antisismiques. La construction de l’anneau est inspirée du «kakezukuri», une technique de charpenterie japonaise, utilisée entre autres pour la construction des temples. Et c’est d’ailleurs une atmosphère classique et majestueuse proche de celle d’un édifice religieux qui s’impose à la traversée de l’immense salle des pas perdus. Les vues offertes depuis la toiture en partie aménagée en jardin sont tout aussi magnifiques.

Le fait que l’ouvrage majeur d’une Exposition universelle soit le fruit d’une réflexion durable et construit en bois plutôt qu’en acier ou en béton tombe sous le sens en 2025. Dans son écrit théorique intitulé «Primitive Future» et paru en 2008, Fujimoto (53 ans) en appelait à la conception d’espaces aux affectations indéterminées mais laissant place à l’interprétation et à l’interaction. Une idée que l’urbanisme de l’Expo et le fameux anneau reflètent indéniablement.

L’anneau crée un repère architectural fort et joue dans la même cour que d’illustres témoins d’époques plus ou moins éloignées: Tour Eiffel à Paris, Trylon et Perisphere à New York, ou encore Atomium bruxellois. Cela dit, plus on s’intéresse au «grand anneau» pour ce qu’il est en termes d’architecture et de durabilité, plus il peine à convaincre. Quelques bancs et poubelles ponctuent ici et là l’espace couvert par l’immense toiture, de quoi détourner l’imaginaire de l’image du temple et faire naître des associations plus triviales, comme celle d’un terminal d’aéroport vide ou d’un hall de gare en chantier. Une forme de banalité difficilement compatible avec le bâtiment phare d’une Expo prônant la durabilité. Bâtiment, ou plutôt «Folie» qui, malgré son apparente simplicité, a coûté 200 millions de Francs, engloutissant au passage 14 pour cent du budget total de la manifestation. Les énormes quantités de colle utilisées ne sont pas les seules fragilités du projet dont la durabilité est par ailleurs vantée. La provenance des matériaux et les distances parcourues constituent également un problème, peut-être même plus préoccupant encore. Si une partie des 27'000 mètres cubes de bois provient bien du Japon (le cyprès et le cèdre proviennent entre autres de la région de Fukushima), 30 pour cent du pin vient de la lointaine Écosse. Un choix difficilement compréhensible qui affaiblit la rhétorique utilisée. C’est d’ailleurs la même chose avec l’idée de recyclage du bois après l’Expo qui ressemble plus à un objectif noble que réaliste: personne, actuellement, ne semble intéressé par l’énorme quantité de poutres en lamellé-collé.

N’aurait-on pas pu rassembler dans l’épaisseur de l’anneau les entrées, la restauration et les installations comme les toilettes, et densifier ainsi l’ensemble? Cet acte démesuré ne sert qu’à protéger du soleil et à offrir une vue panoramique sur le périmètre. Trop haute pour empêcher l’eau de pluie d’entrer sous la structure, la toiture n’est même pas d’une grande utilité en cas de précipitations, par ailleurs abondantes en été au Japon.

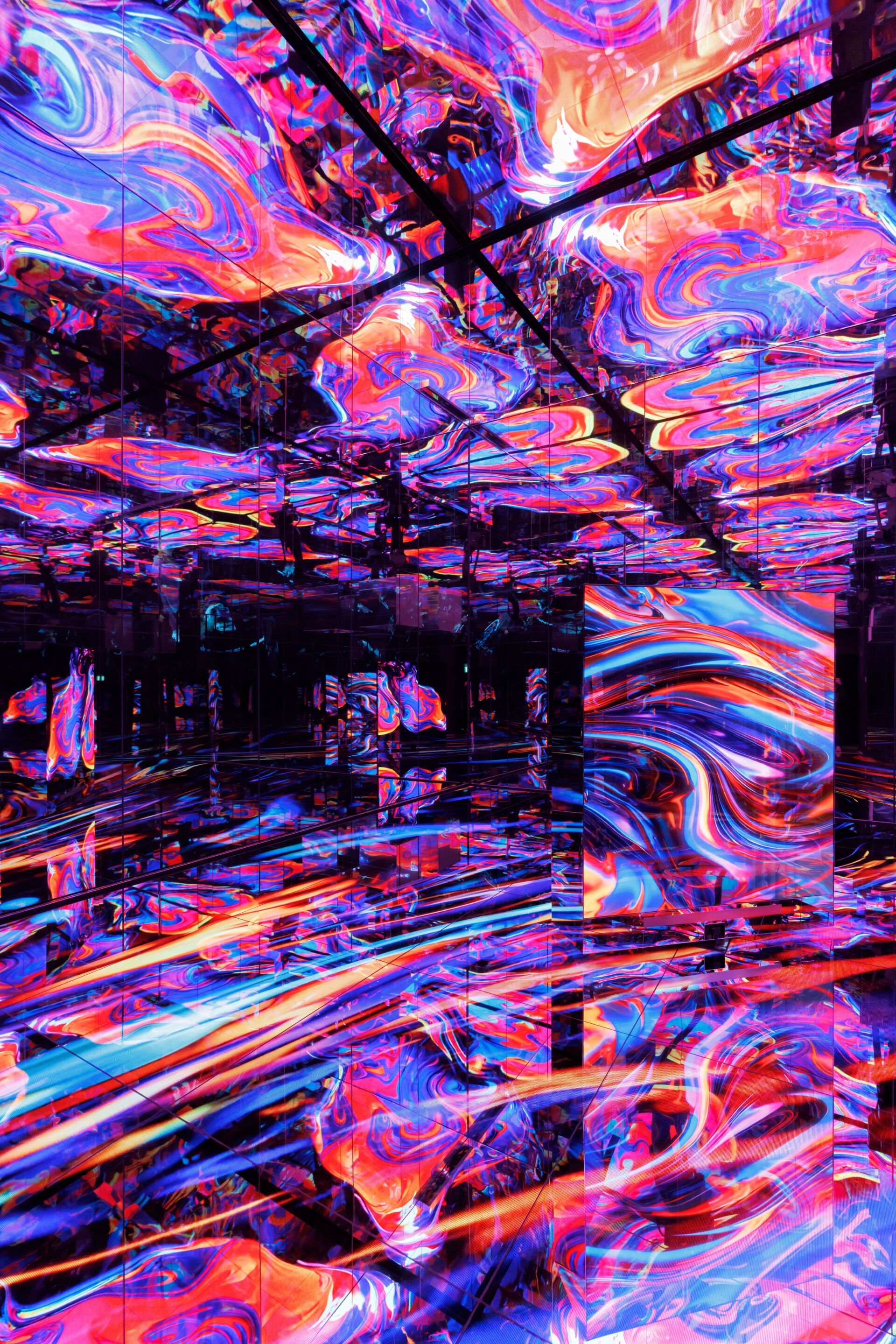

Le pavillon null², conçu par l’artiste multimédia Yoichi Ochiai et dessiné par le bureau d’architecture NOIZ, propose à l’intérieur un cabinet de miroirs assisté par IA. | Photo: Iwan Baan

Accélération immobile

Qu’en est-il des pavillons? L’Expo de 1970 avait placé la barre très haute, peut-être même hors-de-portée. Aménagée selon un plan directeur de Kenzo Tange, la manifestation est restée gravée dans la mémoire collective – et pas seulement celle des architectes. Elle offrait un spectacle inspiré de la fascination pour la technologie et l’aventure spatiale. Les structures flexibles et transformables, comme le pavillon Takara de Kisho Kurokawa, tridimensionnelles comme le Festival Plaza de Kenzo Tange ou encore des pavillons pneumatiques en tissus légers ou en plastique stabilisés par de l’air comprimé, participaient à donner une vision du potentiel offert par l’architecture de l’époque. Les pavillons pneumatiques en particulier – légers, éphémères et à l’aspect utopique – incarnaient l’idéal d’une construction temporaire et sensible sur le plan écologique, bien avant que la durabilité ne devienne un thème central.

En proposant de réexplorer le potentiel des méthodes et des matériaux de construction, l’Expo actuelle veut elle aussi jouer ce rôle de laboratoire architectural visionnaire et innovant. Outre quelques idées originales, les pavillons renvoient cependant plutôt l’image de hangars décorés. De manière similaire aux dernières éditions de l’Exposition universelle, les boîtes noires y prédominent, enveloppées ou remplies d’écrans LED parfois aussi grand qu’une façade. Autant d’expériences interactives qui créent des univers «d’édutainement» immersifs. Mais cela suffit-il? Kengu Kuma – auquel on doit aussi les pavillons du Qatar et du Portugal – a un avis sur la question: «L’ère de la forme est terminée, nous entrons dans une ère d’atmosphère». Au regard de ce que l’Expo montre, l’atmosphère en question se détache de l’idée archaïque des expériences matérielles, des odeurs, de la lumière naturelle et de ses reflets ou des ombres. Elle en propose une définition plus abstraite, construite sur la base de réalités secondaires projetées sur des écrans, accompagnées de systèmes sonores et de machines à fumée.

À Osaka, au lieu du progrès c’est plutôt l’ère de «l’accélération immobile», au sens de Paul Virilio, qui se manifeste – et pas seulement dans le domaine de l’architecture. Alors que le monde se trouve dans une phase de mutation dynamique depuis la fin de la guerre froide, une perspective rétrograde empreinte de nostalgie naïve se manifeste, en particulier dans le contexte du débat sur la durabilité. D’autres thèmes liés à notre époque sont néanmoins abordés par certains pavillons, dont celui de la frontière entre virtuel et réalité. Le plus convaincant – ou plutôt le plus impressionnant – est le pavillon null2, sorte d’imposant palais des glaces conçu par l’artiste multimédia Yoichi Ochiai, en collaboration avec les architectes de NOIZ et l’entreprise Asratec, spécialisée dans la robotique. Sa façade est constituée d’une membrane miroir que des bras robotisés cachés et des vibrations acoustiques font onduler au gré des passant·e·s s’y reflétant. L’expérience interactive qui vous attend à l’intérieur brouille la limite entre monde physique et monde numérique. On voit son image numérique être intégrée à une mise en scène immersive entremêlant les mondes réel et virtuel.

Mais mis à part cela, les sujets brûlants comme les potentiels et les enjeux de l’IA ou de l’industrie 4.0 restent largement absents des enjeux soulevés par l’Expo, et c’est bien dommage. Quelle importance accorde-t-on aux visiteur·se·s? Les innombrables installations interactives suggèrent leur participation active, mais comme le décrivait Virilio dans L’Inertie Polaire en 1990, l’Expo présente le paradoxe d’accueillir des visiteur·se·s du monde entier et de les inviter à rester immobiles devant des écrans pour se faire présenter le monde à travers le filtre des images médiatiques – dans un état de torpeur opérationnelle.

Le bois comme support (culturel)

Revenons sur le matériau bois présent dans de nombreux pavillons. Il joue naturellement un rôle central à l’Expo, non seulement pour répondre au besoin de constructions durables, mais aussi comme moyen d’expression et ambassadeur culturel. Peu importe le pavillon et le pays concerné, le bois est soumis à une très grande variété d’utilisations: tantôt rationnelle et tournée vers l’avenir, tantôt traditionnelle et symbolique. De nombreux pavillons nationaux montrent que le bois, cette matière première renouvelable, possède (à nouveau) un grand potentiel pour le développement de l’architecture contemporaine, mais qu’il est aussi un vecteur d’identité. L’éventail va des constructions modulaires aux structures assemblées avec une précision artisanale, en passant par la mise en scène d’expériences spatiales visant la création d’atmosphères. Dans ces pavillons, le bois contribue à la qualité sensorielle des espaces, transmet de la chaleur et un rapport à la terre – dans un environnement traitant simultanément de visions technologiques et de questions écologiques. Le pavillon allemand de LAVA est constitué d’une structure hybride en bois; la contribution japonaise de Nikken Sekkei se déploie comme un jeu presque méditatif d’éléments en BLC qui évoquent le cycle de vie dans des formes concentriques; pour la construction du Bahreïn, Lina Ghotmeh mise sur un langage formel presque archaïque utilisant des lattes de bois non traitées pour réaliser une structure légère et respirante; Kengo Kuma a conçu pour le Qatar une structure en bois recouverte d’une membrane blanche, alliance de la construction navale traditionnelle à la charpenterie japonaise, et le pavillon ouzbek de l’Atelier Brückner propose une forêt de troncs d’arbres au niveau supérieur.

Tourner en rond

Cercles et sphères sont des motifs récurrents de l’Expo. Une tradition depuis les toutes premières Expositions universelles. Ce que ces motifs expriment change toutefois au fil des époques et de l’imaginaire collectif. Alors que tout tournait autour de la puissance économique, du progrès des sciences et des nouvelles technologies au début du 20ème siècle, le pavillon américain de Buckminster Fuller à l’Exposition universelle de Montréal en 1967 a pour la première fois utilisé la sphère comme symbole de la fragilité du monde. À Osaka, les cercles et les sphères symbolisent l’économie circulaire et les énergies renouvelables, ce dont témoigne clairement le pavillon néerlandais, dont la toiture est traversée par une grande sphère symbolisant le potentiel que représente l’énergie solaire.

Plateforme de dialogue sur l’avenir, terrain d’expérimentation pour une architecture durable et scène culturelle d’un monde globalisé: si l’Expo Osaka 2025 se veut ambitieuse, elle reste étrangement en retrait dans de nombreux domaines. Plutôt que de fournir des réponses innovantes et convaincantes aux questions les plus urgentes de notre époque, elle tourne en rond sur elle-même et suit des schémas bien connus. Les grands défis mondiaux – du changement climatique à la transformation numérique en passant par les inégalités sociales – ne sont souvent que des coulisses décoratives. L’impression persiste ainsi que l’Expo – au-delà de la qualité de sa conception et malgré quelques contributions remarquables – tourne sur elle-même plutôt que d’avancer résolument vers l’avenir.

Le texte a été écrit par Jørg Himmelreich pour le Swiss Arc Mag 2025–3/4 et traduit en français par François Esquivié.

Commandez votre exemplaire ici.