Going Round in Circles – ein Bericht von der Expo in Osaka

Weltausstellungen – ursprünglich als Schaufenster für Industrieprodukte initiiert – haben sich zu Plattformen entwickelt, die vorrangig der Stärkung von Soft Power und dem Tourismusmarketing dienen. Die aktuelle Expo in Osaka führt das Motto «Designing Future Society for Our Lives». Welche Konzepte für die kulturellen Entwicklungen lassen sich entdecken, wenn man hinter die Fassaden und vielen LED-Screens blickt? Und welchen Beitrag leistet die Expo zur Evolution der Architektur? Das Thema Kreislaufwirtschaft, der Einsatz von Holz und die Motive von Kreisen und Kugeln fallen besonders auf. Doch ist sie tatsächlich ein Labor für die Zukunft, oder vernebelt sie nur mit szenografischen Effekten unsere Sinne, um eine Illusion von Wandel zu erzeugen, während wir uns im Kreis drehen?

Der von Sou Fujimoto entworfene grosse Ring gilt als die grösste Holzkonstruktion der Welt. | Foto: Iwan Baan

Japan lädt vom 13. April bis zum 13. Oktober 2025 die Welt nach Osaka ein. Mit der Expo findet zum dritten Mal eine Weltausstellung im ostasiatischen Land statt. Bereits 1970 war Osaka Austragungsort; 2005 gab sich Aichi – östlich von Nagoya – als Gastgeberin die Ehre.

Bei der Vergabe hatte sich die japanische Metropole 2018 gegen Bewerbungen aus Baku und Jekatarinburg durchsetzen können. Die Wahl wirkt anachronistisch. Nachdem Weltausstellungen seit dem ersten Mal 1851 in London ausschliesslich an Standorten in der «westlichen Welt» stattfanden, schien mit den Expos in Shanghai und Dubai ein Wechsel eingeläutet, der die aktuellen polyzentrischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse und Dynamiken abbildet. Wer nun aber hoffte, dass als nächstes eine Stadt in Mittel- oder Südamerika, Afrika, Indien oder in einem asiatischen Tigerstaat die Expo ausrichten könnte, wurde enttäuscht.

Noch immer ist Japan eine der grössten Volkswirtschaften der Welt. Aber vergleicht man die Situation mit 1970, dann hat sich vieles verändert. Damals erlebte Japan einen raketenhaften ökonomischen Aufstieg und die Bevölkerung boomte. Kein Traum schien unerreichbar, die Zukunft war (bevor die Ölkrise 1973 einen Dämpfer verpasste) ein verheissungsvolles Versprechen und die Expo in Osaka transportierte dies in eindrücklichen Metaphern. Als zweitgrösste Wirtschaftsmacht der Welt stand Japan an der Spitze technologischer Innovation und exportierte Millionen Autos, Walkmans, Videorekordern und Kameras.

Heute befindet sich das Land hingegen in einem Zustand der Stagnation, ist im Ranking der Wirtschaftsnationen auf Platz fünf zurückgefallen und seine Bevölkerung altert und schrumpft. Mit dem vorherrschend konservativen Mindset scheint es zudem den Anschluss bei den Themen Diversität und Migration zu verlieren. Die Motivation Japans, die Weltausstellung erneut auszutragen, könnte daher als Versuch gelesen werden, sich kulturell und wirtschaftlich zu verändern und im extrem dynamischen wirtschafts- und geopolitischen Kontext Südostasiens neu zu erfinden.

Koji Haneda, Generalkommissar der Weltausstellung, formulierte es so: «Im 21. Jahrhundert sind Expos mehr als Orte zur Präsentation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Technologien und Kultur – sie sind Plattformen, um gemeinsam über die Zukunft des Planeten nachzudenken.» Dies scheint indes nötiger denn je – in einer Zeit, in der sowohl der liberale Welthandel als auch die liberale Gesellschaftspolitik in immer mehr Ländern in Bedrängnis geraten, und in einer Ära, in der die Prognosen zu den negativen Auswirkungen des Klimawandels ein graues Bilder der menschlichen Zukunft zeichnen.

Für den Grand Ring wurden traditionelle japanischen Zimmermannstechniken aufgegriffen. | Foto: Iwan Baan

Nicht auf der Höhe der Zeit

In Osaka präsentieren sich dieses Mal mehr als 150 Länder, davon rund 40 mit eigenen Gebäuden. Dazu kommen etwa drei Dutzend Pavillons mit thematischen Ausstellungen von Regionen, Konzernen und anderen Institutionen. Die Veranstalter streben an, während der sechsmonatigen Laufzeit insgesamt 28 Millionen Menschen anzuziehen, was einem Tagesdurchschnitt von 150'000 Besucher*innen entspräche. (Im Vergleich: Die Expo 1970 wurde von 64 Millionen Menschen besucht.) Der Vorverkauf der Tickets verlief anfangs harzig. Mittlerweile entsprechen die durchschnittlichen Besucherzahlen aber den Prognosen. Doch warum war das Interesse am Anfang eher mässig? Das mag der Tatsache geschuldet, dass die Pavillons – von ein paar Ausnahmen abgesehen – visuell nicht attraktiv genug sind, um einen grossen medialen Sogeffekt zu erzeugen. Verschiedene logistische Unzulänglichkeiten taten ihr Übriges, die Begeisterung vorerst zu dämpfen: Das Ticket- und Reservierungssystem ist derart komplex und fehleranfällig, dass selbst technikaffine Besucher*innen an ihre Grenzen stossen. Die Registrierung für die sogenannte ExpoID erfordert biometrische Authentifizierungen und die Reservierung von Pavillons erfolgt über ein undurchsichtiges Lotteriesystem mit mehreren Stufen, das nach stundenlangem Studieren noch immer verwirrt.

Hinzu kommen technische Probleme: Am Eröffnungstag machte eine Überlastung des Mobilfunknetzes das Öffnen der Eintrittskarten in der Smartphone-App unmöglich, was wiederum zu langen Warteschlangen führte. In einer Ära, in der digitale Kompetenz und effiziente Organisation entscheidend sind, wirkt die Expo 2025 in Osaka nicht auf der Höhe der Zeit – insbesondere wenn man bedenkt, dass all diese Aspekte in Dubai vorbildlich gelöst worden waren und reibungslos funktionierten.

Zudem haben negative Schlagzeilen zur Kostensteigerung den Enthusiasmus gedrückt. Das Erstellen und der Betrieb der Länderpavillons werden von den entsprechenden Nationen bewerkstelligt. Alles andere wurde von der japanischen Regierung, der Präfektur und der Stadt Osaka und privaten Unternehmen getragen. Die Kosten haben sich indes von budgetierten 753 Millionen Schweizer Franken auf geschätzt 1,41 Milliarden verdoppelt. Diese Steigerungen resultierten vor allem aus höheren Material- und Arbeitskosten sowie zusätzlichen Ausgaben für Sicherheit und Klimatisierung. Dies hatte auch negativen Einfluss auf die teilnehmenden Länder: Weil einige Mühe hatten, lokale Bauunternehmungen für ihre Pavillons zu finden, sagten sie ihre Präsenz ab oder mieteten einen Platz in zur Verfügung gestellten Standardbauten an.

Träume auf Müll

1970 fand die Expo in Osaka auf einem Gelände nördlich des Zentrums statt. Die jetzige Ausgabe wurde auf einer künstlichen Insel platziert. Diese wurde ab 1991 in der Bucht von Osaka aufgeschüttet. Yumeshima, die «Insel der Träume», besteht indes ganz prosaisch aus Bauschutt und Müll. Sie ist bereits die achte künstliche Insel in dieser Region – die bekannteste von ihnen trägt den Kansai-Flughafen. Der Kern aus Industrieabfall hat Nebenwirkungen: Aus dem Boden aufsteigendes Gas kann sich entzünden. Bei Bauarbeiten explodierte Methan, das sich unter einer WC-Anlage gesammelt hatte. In der Folge wurden an verschiedenen Stellen Gasdetektoren und mechanische Belüftungen in die Gebäude eingebracht.

Im Süden von Yumeshima – gleich neben dem Expo-Gelände – liegt ein Container-Frachtterminal. Nach der Weltausstellung ist geplant, auf der Insel ein grosses Resort mit Japans erstem legalen Spielkasino, drei Hotels und einem Konferenzzentrum zu errichten. MGM und die Orix Corporation wollen 9 Milliarden Franken investieren; die Eröffnung ist für 2030 geplant. Das Projekt ruft zwar heftige Kritik hervor, doch die Hoffnung, dass man damit grosse zusätzliche Touristenströme anziehen und Umsätze in Milliardenhöhe – wie beispielsweise in den Kasinos auf Macau – generieren könnte, liess es für die Entscheidungsträger*innen akzeptabel erscheinen, etablierte ethische Grenzen zu verschieben.

Grösstes Manko der Expo ist jedoch deren geringe Nachhaltigkeit: Nach aktuellen Planungen soll von der Infrastruktur – abgesehen von der U-Bahnanbindung – fast nichts in die Kasino-Entwicklung überführt werden. Ruft man sich in Erinnerung, dass in Dubai nach dem Schliessen 80 Prozent der Expo-Infrastruktur und -Gebäude in ein neues Quartier integriert wurden, wirkt dies in Osaka – wo lediglich der Erhalt von 13 Prozent des Rings als Landmarke angedacht ist – völlig unzeitgemäss. Nur für die Pavillons Chiles und Usbekisstans konnte eine geplante Weiternutzung recherchiert werden. Die Verantwortlichen von etwa einem Dutzend Länderpavillons geben an, dass die Materialien ihrer Ausstellungsbauten ohne grossen Aufwand wiederverwendet oder recycelt werden könnten. Einige setzen dazu auf simple Verbindungen, die es ermöglichen, zahlreiche Elemente recht einfach wieder zu trennen, indem beispielsweise auf ein Verkleben verzichtet wird. Bauteile und Möbel werden angeblich auf der Seite Expo Circular Market Myaku-ichi unter reuse-materials.jp/ gehandelt. Versucht man diese jedoch aufzurufen, erhält man eine Fehlermeldung.

Als wirklich überzeugend sticht nur der Frauenpavillon heraus. Dort wurde für die Fassade das filigrane Raumfachwerk wiederverwendet, das bereits beim japanischen Pavillon in Dubai zum Einsatz kam.

Manuel Herz Architects haben den Pavillon der Schweiz als Cluster sphärischer Räume gestaltet. | Foto © FDFA, Presence Switzerland

Ein Ring, um sie zusammenzuhalten

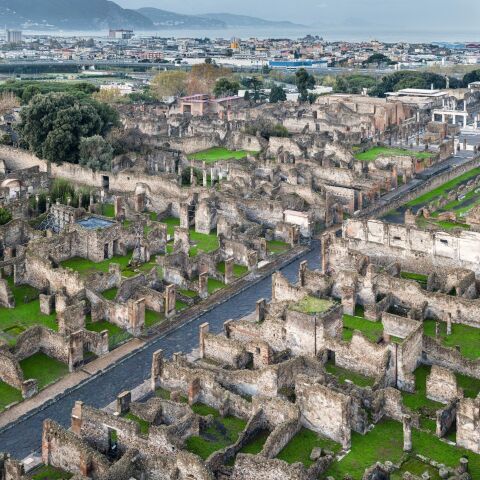

Das Kerngelände der Expo mit den Pavillons ist 1,55 Quadratkilometer gross. Den Masterplan hat der japanische Architekt Sou Fujimoto entworfen und dieser kann auf einigen Ebenen überzeugen. Wichtigstes ordnendes Element ist das gewaltige ringförmige Gebäude mit einem Durchmesser von 700 Metern, 12 bis 22 Metern Höhe und einer Grundfläche von stattlichen 61'000 Quadratmetern. Die Rechtfertigung für diese grosse formale Geste liegt in der Eigenschaftslosigkeit des Geländes begründet, dem damit eine identitätsstiftende Figur eingefügt wurde, um einen «Ort» zu schaffen. Die Länderbauten und sieben sogenannte Signature Pavilions stehen im Inneren des Rings; der Pavillon Japans und die Bauten verschiedener Regionen, Institutionen und Firmen wurden ausserhalb von ihm angeordnet.

Die Gebäude wirken lose und unhierarchisch gruppiert, so als hätten sich verschiedene Charaktere zu einem informellen Schwatz auf einem Dorfplatz zusammengefunden. Es gibt zwar drei breitere Achsen und Gebäudecluster, doch durch das weitestgehende Vermeiden orthogonaler Figurationen wurden monotone oder monumentale Wirkungen verhindert. Die Freiräume fliessen organisch ineinander und ermutigen die Besucher*innen intuitiv eigene Wege zu gehen. Mäandrierende Grüninseln wurden in die gepflasterten Plätze eingestreut, im Zentrum der Anlage wurde ein Wald gepflanzt und zahlreiche Wasserbecken sorgen für einen lebendigen und erfrischenden Eindruck. Mehrere ephemere Bauten wie Better Co-being von SAANA (dessen baum- oder wolkenartig über den Besucher*innen schwebendes Raumgitter an den Serpentine Pavilion von Sou Fujimoto aus dem Jahr 2013 erinnert) oder die Wasserdampf abgebende filigrane Pop-up-Stage von Kiri Architects aktivieren die Freiräume und sind neben zahlreichen aufwendig und originell gestalteten Toilettengebäuden (teils über eine Million CHF teuer) die architektonischen Highlights der Schau. Zu den zwanzig jungen Büros, die WCs, Bühnen und Picknick-Pavillons gestaltet haben, gehören beispielsweise Kuma & Elsa und Onishimaki + Hyakudayuki.

Abgesehen von der Tatsache, dass es rund um die Pavillons fast keinen Wetterschutz gibt und einmal mehr in Kauf genommen wird, dass Besucher*innen in der prallen Sonne oder im Regen Schlange stehen müssen, ist die Gesamtanlage gelungen, insbesondere, wenn man Osaka mit den Expos in Hannover, Shanghai und Mailand vergleicht. Dort war der Städtebau wesentlich generischer und folgte eher den Mustern von Gewerbe- denn von Parkanlagen. Mit der grossartigen Anlage in Dubai kann Osaka jedoch nicht mithalten. Dort war das 4,4 Quadratkilometer grosse Gelände wie eine gigantische Blume mit fünf Blütenblättern strukturiert, mit einem verschatteten Platz in Zentrum, drei Toren und ebenso vielen signifikanten Gebäuden an den Enden von drei «Blättern». (Siehe hierzu den Beitrag «The World’s Greatest Show», in Arc Mag 2022–1.)

Widersinnige Symbolarchitektur

Der zwei Kilometer lange Ring ist aktuell die grösste Holzkonstruktion der Welt und sollte mit Steck- und Zapftechniken gemäss Sou Fujimoto ohne metallische Elemente auskommen. Um die Vorschriften zur Erdbebensicherheit zu erfüllen, musste er jedoch mit Stahl verstärkt werden. Inspiriert wurde der Ring von der Jahrhunderte alten japanischen Zimmermannstechnik des Kakezukuri, die unter anderem bei Tempeln zum Einsatz kommt. Klassisch und erhaben wie ein Sakralbau ist auch der erste Eindruck, wenn man die gewaltige Wandelhalle abschreitet und ebenso grossartig sind die Ausblicke, die sich von Dach bieten, das zudem teilweise als Garten gestaltet wurde.

Dass ein Wahrzeichen für eine Expo im Jahr 2025, welches einen nachhaltigen Ansatz verkörpern soll, aus Holz statt aus Stahl oder Beton erstellt wurde, liegt nahe und ist dem Zeitgeist geschuldet. In seiner theoretischen Schrift «Primitive Future» hat der 53-jährige Fujimoto 2008 Räume gefordert, die nicht vorschreiben, wie sie zu benutzen sind, sondern Möglichkeiten zur Interpretation und Interaktion eröffnen. Sowohl der Städtebau der gesamten Expo als auch der Ring können in dieser Hinsicht als gelungen gelten.

Die Absicht der Expo-Machenden, ein architektonisches Highlight zu schaffen, einen ikonischen Mittelpunkt und ein werbewirksames Bild, ist offensichtlich und ebenfalls geglückt. Der Ring spielt zweifelsohne in einer Liga mit Expo-Bauten wie dem Eiffelturm in Paris, dem Trylon und der Perisphere in New York oder dem Atomium in Brüssel. Je länger man sich aber mit dem Ring beschäftigt – architektonisch und auch in Hinblick auf dessen Nachhaltigkeit –, umso fragwürdiger erscheint er. Denn unter dem gewaltigen Dach wurden lediglich hier und da Bänke und Abfallbehälter aufgestellt und der Eindruck switcht alsbald vom Tempel zu banaleren Assoziationen wie einem leeren Flughafenterminal oder einer Bahnhofshalle im Rohbau. Man fragt sich, wie die Idee einer nachhaltigen Weltausstellung mit dem Errichten eines 200 Millionen Franken teuren Follies zusammengeht, der satte 14 Prozent des Budgets der Expo verschlang? Nicht nur die gewaltigen Mengen Leim, die zum Einsatz kamen, machen das Projekt weniger nachhaltig, als behauptet. Auch die Transportwege sind ein Problem. Zwar kommt ein Teil der 27'000 Kubikmeter Holz aus Japan (das Zypressen- und Zedernholz stammt unter anderem aus der Region Fukushima). 30 Prozent des Kiefernholzes kommen jedoch aus Schottland. Der lange Transport macht die angewendete Rhetorik brüchig. Auch die Narration der Wiederverwertung des Holzes nach der Expo ist bislang nur ein hehres Ziel. Derzeit sind keine Interessenten für die gewaltige Menge Leimbinder bekannt.

Hätte man im Ring nicht die Eingänge, die Gastronomie und Serviceeinrichtungen wie die WCs versammeln können? Dies hätte die Dichte der Gesamtanlage weiter erhöht. Nun dient der gewaltige Folly eigentlich nur dem Sonnenschutz und als Aussichtsturm. Denn auch bei Regen (von dem es im Sommer in Japan reichlich gibt) nützt das Dach nur mässig, da bedingt durch die Höhe der Struktur das Wasser häufig weit unter den Ring geweht wird.

Der Pavillon null², konzipiert von Medienkünstler Yoichi Ochiai und gestaltet vom Architekturbüro NOIZ, bietet innen ein KI-unterstütztes Spiegelkabinett. | Foto: Iwan Baan

Rasender Stillstand

Wie visionär und nachhaltig sind indes die Pavillons? Die Messlatte ist hoch, wenn man sich die Expo von 1970 in Erinnerung ruft, vielleicht sogar unerreichbar. Die Schau mit dem Masterplan von Kenzo Tange hat sich im kollektiven Gedächtnis eingebrannt – nicht nur bei Architekt*innen; mit wandelbaren flexiblen metabolistischen Strukturen, wie etwa Kisho Kurokawas Takara-Pavillon, Grossstrukturen mit Raumtragwerken wie Kenzo Tanges Festival Plaza oder pneumatischen Pavillons aus leichten Geweben oder Kunststoff, die durch Druckluft stabilisiert wurden, bot die Ausstellung eine Nabelschau der aktuellen Architektur. Insbesondere die pneumatischen Pavillons – leicht, flüchtig und utopisch anmutend – verkörperten das Ideal einer temporären, ökologisch sensiblen Bauweise – lange bevor Nachhaltigkeit zum zentralen Thema der Architektur wurde. Alles war durchdrungen von der Faszination für Technologie und Raumfahrt.

Auch die aktuelle Expo möchte wieder ein Labor für zeitgenössische Architektur und innovative Baumethoden sein und soll die Potenziale der Baumaterialien neu ausloten. Neben der ein oder anderen originellen Idee sind die Pavillons jedoch vor allem dekorierte Schuppen. Vorherrschend sind – wie bereits bei den jüngsten Expos – Black Boxes, umhüllt oder gefüllt mit unzähligen (mitunter Fassaden-hohen) LED-Screens. In ihnen erschaffen interaktive Erlebnisse immersive Edutainement-Welten. Ist das aber gute oder wegweisende Architektur? Kengu Kuma – der für die Expo die Pavillons Qatars und Portugals gestaltet hat, bringt es auf den Punkt: «Das Zeitalter der Form ist vorbei und wir treten in eine Ära der Atmosphäre ein.» Bilanziert man dies auf der Expo, ist damit nicht die archaische Atmosphäre von Materialerfahrungen, Gerüchen, natürlichem Licht und dessen Reflexionen oder Schatten gemeint, sondern eine, die von sekundären Wirklichkeiten auf Bildschirmen, aus Soundsystemen und Nebelmaschinen erzeugt wird.

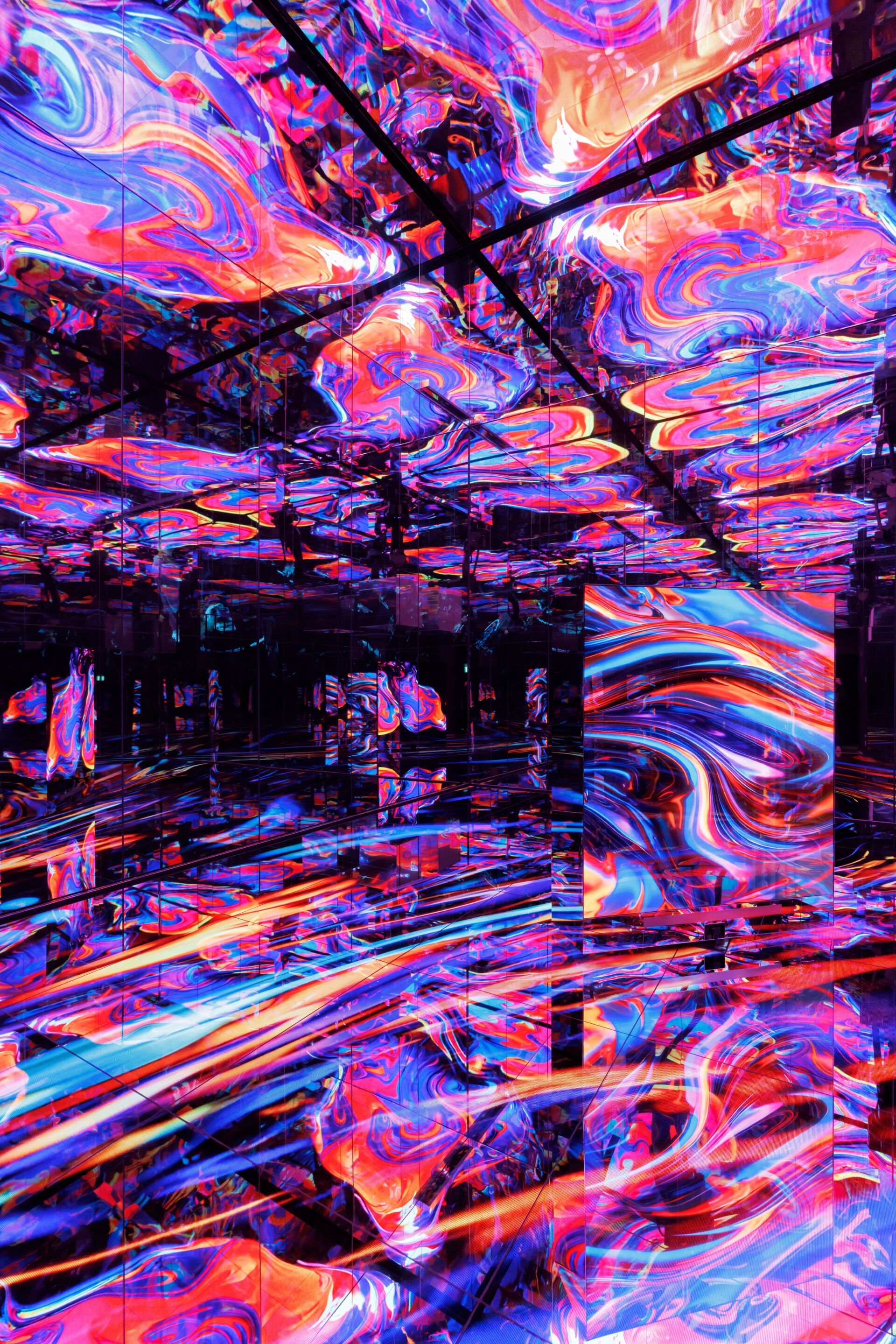

Auf der Expo Osaka scheint sich – nicht nur in der Architektur – statt Fortschritt vielmehr das Zeitalter des «rasenden Stillstands» im Sinne Paul Virilios zu manifestieren. Während die Welt sich seit dem Ende des Kalten Krieges in einer dynamischen Umbruchsphase befindet, zeigt sich insbesondere im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion häufig eine rückwärtsgewandte Perspektive, die von einer gewissen naiven Nostalgie geprägt ist. Doch welche Ansätze werden bezüglich anderer wichtiger Themen unserer Zeit präsentiert? Am überzeugendsten – beziehungsweise eindrucksvollsten – ist das digitale Spiegelkabinett null2, konzipiert vom Medienkünstler Yoichi Ochiai, gemeinsam mit den Architekt*innen von NOIZ und dem auf Robotik spezialisierten Unternehmen Asratec. Die Fassade besteht aus einer Spiegelmembran, die von versteckten Roboterarmen und akustischen Vibrationen in Schwingung versetzt wird. Innen erwartet die Besucher*innen eine interaktive Erfahrung, welche die Grenzen zwischen der physischen und digitalen Welt verwischt. Die Besucher*innen sehen ihre digitalen Abbilder in einer immersiven Inszenierung, in der reale und virtuelle Welten miteinander verschmelzen.

Ansonsten bleiben brennende Themen wie das Potenzial von KI oder der Industrie 4.0 in den Präsentationen auf der Expo weitestgehend aussen vor. Und welche Agency wird den Besucher*innen zugeschrieben? Ihnen wird zwar anhand interaktiver Installationen die Möglichkeit zur Teilhabe suggeriert, aber ähnlich wie Virilio in L’Inertie Polaire 1990 beschrieb, präsentiert sich die Expo mit dem Paradox, dass Besucher*innen aus der ganzen Welt anreisen, um vorrangig vor Bildschirmen regungslos zu verharren und die Welt durch den Filter medialer Abbildungen vorgeführt zu bekommen – in einem Zustand operativer Erstarrung.

Holz als (Kultur)träger

Kommen wir noch einmal auf den Einsatz von Holz bei vielen der Pavillons zu sprechen. Das Material spielt auf der Expo eine zentrale Rolle – nicht nur im Rahmen der Suche nach nachhaltigen Konstruktionen, sondern auch als architektonisches Ausdrucksmittel und als kultureller Botschafter. Auffällig ist, wie vielfältig die Verwendung von Holz über Ländergrenzen hinweg interpretiert wird: mal rationell und zukunftsgerichtet, mal traditionell und symbolisch. Viele der nationalen Pavillons zeigen nicht nur, dass Holz als nachwachsender Rohstoff (erneut) grosse Potenziale für die Entwicklung einer zeitgenössischen Architektur hat, sondern inszenieren ihn auch als Träger von Identität und Erinnerung. Dabei reicht das Spektrum von modularen Konstruktionen über kunstvoll gefügte Strukturen bis hin zu atmosphärisch inszenierten Raumerlebnissen. Holz trägt bei diesen Pavillons zur sensorischen Qualität der Räume bei, vermittelt Wärme und Erdung – in einer Umgebung, die technologische Visionen und ökologische Fragen gleichermassen verhandelt. Der deutsche Pavillon von LAVA besteht aus einer hybriden Holzkonstruktion; der japanische Beitrag von Nikken Sekkei entfaltet sich als fast meditatives Spiel aus CLT-Elementen, das in konzentrischen Formen den Kreislauf des Lebens evoziert; für den Bau Bahrains setzt Lina Ghotmeh auf eine archaische Formensprache, bei der unbehandelte Holzlatten zu einem leichten, atmenden Gerippe gefügt wurden; Kengo Kuma gestaltete für Katar eine Holzkonstruktion, die von einer weissen Membran überpannt wird, die traditionelle Bootsbau- mit japanischer Zimmermannskunst vereint, und der usbekische Pavillon von Atelier Brückner hat einen kontemplativ anmutenden Wald aus Baumstämmen im Obergeschoss.

Kreis-Läufe

Auffällig oft treten Kreise und Sphären auf der Expo als Gestaltungsmittel auf. Das hat Tradition seit den Anfängen der Weltausstellungen. Was in und mit diesen Sphären zum Ausdruck gebracht werden sollte, änderte sich jedoch je nach Zustand der Welt und kollektiver Mentalität der Zeit. Drehte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts alles um Wirtschaftskraft, Fortschritt in den Wissenschaften und neue Technologien, ist die Sphäre seit Buckminster Fullers Pavillon der USA an der Weltausstellung Montreal 1967 auch zu einem Symbol für die Fragilität der Welt geworden. In Osaka werden Kreise und Kugeln neu besetzt als Symbole für Kreislaufwirtschaft und regenerative Energien. Besonders greifbar wird das beim Niederländischen Pavillon, bei dem eine grosse Kugel durch das Dach stösst und das Potenzial der Nutzung solarer Energie versinnbildlicht.

So ambitioniert sich die Expo Osaka 2025 auch geben mag – als Plattform für den Dialog über die Zukunft, als Experimentierfeld für nachhaltige Architektur und als kulturelle Bühne einer globalisierten Welt, bleibt sie doch in vielen Bereichen merkwürdig rückwärtsgewandt. Statt überzeugende neue Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit zu liefern, kreist sie in altbekannten Mustern um sich selbst. Die grossen globalen Herausforderungen – vom Klimawandel über soziale Ungleichheit bis zur digitalen Transformation – sind häufig nur dekorative Kulisse. So bleibt der Eindruck bestehen, dass sich die Expo – bei aller gestalterischen Qualität und trotz einiger bemerkenswerter Beiträge – eher um sich selbst dreht, als mutig nach vorne zu blicken.

Der Text wurde von Jørg Himmelreich für das Swiss Arc Mag 2025–3/4 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen