Le musée d'horlogerie de La Chaux de Fonds s'expose

Après avoir fleuri au Locle au début du 18ème siècle, l'horlogerie s'est progressivement établie à La Chaux-de-Fonds, toute proche. 180 ans plus tard, Karl Marx devait constater dans son ouvrage «Le Capital» que La Chaux-de-Fonds pouvait être considérée comme une manufacture horlogère. Lorsqu'il rédigea son manifeste, l'industrie horlogère avait depuis longtemps marqué de son empreinte la ville du Jura neuchâtelois.

Le musée vu du ciel | Photo: Bastien Bösiger

Cadastre linéaire

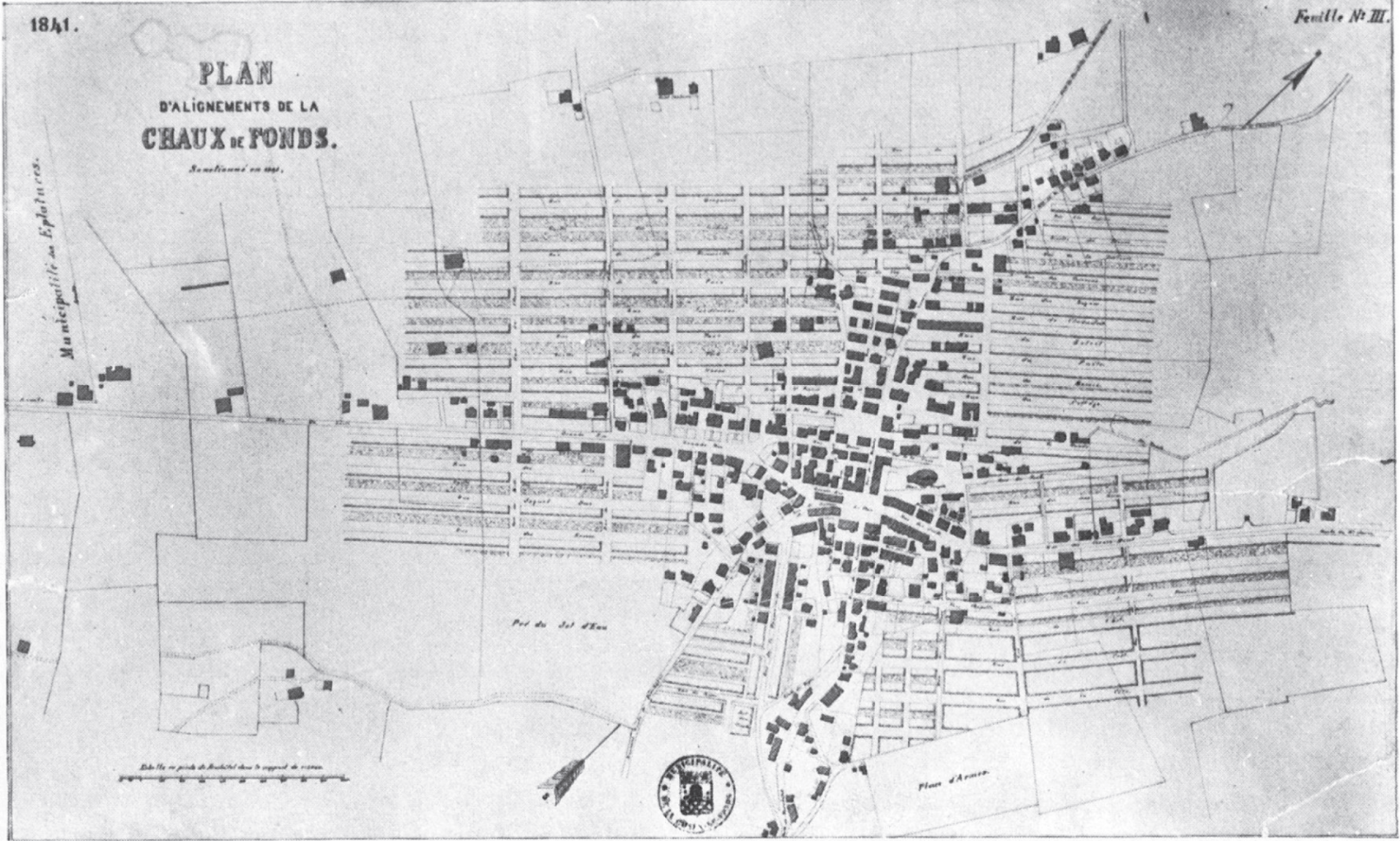

En mai 1794, un incendie catastrophique s'était déclaré à La Chaux-de-Fonds – qui n'était alors qu'un village – et avait réduit en cendres les deux tiers des maisons. Par la suite, la ville a été reconstruite, pour ainsi dire par des horlogers et pour des horlogers. C'est finalement l'ingénieur Charles-Henri Junod (1795-1843) qui perfectionna l'urbanisme de la ville: il a veillé à ce que la ville se développe de manière ordonnée et à angle droit grâce à un système de rues axiales et généreuses. De plus, la hauteur des maisons a été fixée afin que les manufactures puissent profiter le plus longtemps possible de la lumière du jour, ce qui tenait compte des besoins de l'industrie horlogère. Parallèlement, la ville était conçue de manière à pouvoir réagir rapidement en cas de début d'incendie.

Plan d'alignement de La Chaux-de-Fonds de 1841 par Charles-Henri Junod. | Charles-Henri Junod - Inventaire de l'architecture suisse récente, 1850-1920. Bd. 3, S. 143. GSK: Bern 1982, Public Domain

Plus tard aussi, la ville devait prouver qu'elle était à la hauteur. Entre autres avec le Musée de l'horlogerie, né de la plume de Georges J. Haefeli (1934-2010) et Pierre Zoelly (1923-2003): Les deux architectes ont conçu le bâtiment du Musée international de l'horlogerie ou Musée International de la Horlogerie, qui fête cette année son 50ème anniversaire. Pourtant, le musée lui-même, avec sa spectaculaire collection de montres, est bien plus ancien; il est né d'une initiative de l'entrepreneur horloger Maurice Picard et a ouvert ses portes en 1902.

Un précieux trésor souterrain

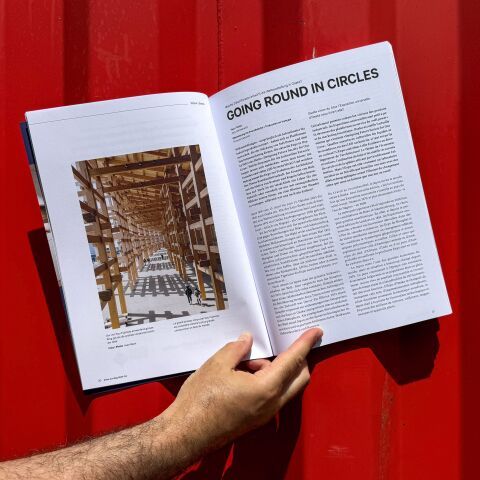

De l'extérieur, on ne voit cependant pas grand-chose de la perle architecturale brutaliste de Haefeli et Zoelly, pour laquelle les architectes ont misé sur une collaboration avec l'ingénieur civil Perre Beurret. En effet, quiconque passe sous le baldaquin de béton massif recouvert de verdure et pénètre dans le musée, descend. Les salles d'exposition sont aménagées sous terre, de loin, le vaste espace d'exposition avec ses vitrines d'exposition en partie sphériques fait penser à une grande caverne au trésor. Ou à un «écrin» de béton brut, d'acier et de briques - en accord avec le titre de l'exposition actuelle, «Un écrin monumental», qui est consacrée à l'architecture.

Entrée du Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. De l'extérieur, on ne voit pas grand-chose, car il se trouve majoritairement en sous-sol. | Photo: Victor Savanyu, 2023 © Musée international d’horlogerie

D'ailleurs, si les architectes ont décidé de construire le musée sous le sol, c'est notamment parce qu'ils ne voulaient pas perturber le parc environnant et les deux autres musées situés à proximité. «En outre, le rude climat jurassien donnait une charge indésirable aux conditions d'air constantes souhaitées», rapportait la revue spécialisée Werk dans son deuxième numéro de 1975.

Avec cette exposition, le musée se met également en scène dans son aménagement: le groupe de travail de l'équipe BTG, Pierre Bataillard, Serge Tcherdyne et Mario Gallopini, a conçu des présentoirs et des vitrines. «Une attention particulière a été portée à la perméabilité et à la légèreté des éléments de présentation, qui devaient contraster avec la structure massive du bâtiment tout en s'y appuyant», écrit le musée dans son communiqué de presse sur l'exposition. Le fait que le lieu d'exposition ait reçu de nombreuses éloges lors de son inauguration montre qu'ils y sont parvenus. Plus tard, le premier Prix Béton lui a été décerné en 1977, et l'année suivante, le bâtiment a reçu le Prix Cembureau et a été élu Musée européen de l'année.

La crise du quartz et Swatch

Lorsque les pelleteuses sont sorties pour la construction du musée en 1972, l'industrie horlogère était en pleine mutation. La crise du quartz en est la cause: elle a été déclenchée par la technologie du quartz, de plus en plus abordable, dans le cadre de laquelle les montres mécaniques traditionnelles ont été remplacées par de nouvelles montres électroniques à quartz. L'industrie horlogère européenne et américaine en a souffert jusque dans les années 1980 et de nombreux fabricants ont fait faillite. La créativité était nécessaire pour contrer cette évolution. L'un d'entre eux était Nicolas Hayek qui, avec la création de Swatch, a fait des montres bon marché des accessoires très recherchés – aujourd'hui encore, certains collectionnent avec enthousiasme ces garde-temps colorés.

L'intérieur ressemble à une grotte. | Poto: Jess Hoffmann, 2018 © Musée international d’horlogerie

De telles histoires de pionniers et d'inventeurs se retrouvent également dans les pièces d'exposition du musée. Il en va de même pour les pièces présentées dans l'exposition annuelle sur les nouvelles acquisitions du musée, qui débute également ce week-end. C'est le cas, par exemple, des carrés de la main du designer Maurice Huber pour la marque Ventura. Ou encore de la collection de 180 montres contenant des joyaux de l'horlogerie suisse et européenne du 18ème au 20ème siècle, que Maurice Streit (1939-2023) a cédée au musée par le biais de la Fondation Maurice Favre.

Exposition

Musee International d'Horlogie – Brut. 50 ans d'un écrin monumental

Esposition: 23 mars au 10 novembre 2024

Lieu: Rue des Musées 29, La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture: Mardis à dimanches, 10–17 heures