Zwischen Traum und Erwachen – Bericht von der Architekturbiennale Venedig

Diesmal geht es auf der Architekturbiennale in Venedig primär um Afrika; zumindest in der Hauptausstellung «The Laboratory of the Future», die von der schottisch-ghanaischen Architektin und Schriftstellerin Lesley Lokko kuratiert wird.

Kwae ist eine Arbeit des ghanaisch-britischen Architekten David Adjaye, die zwischen Skulptur und Architektur oszilliert. Der Holzpavillon aus modularen und vorgefertigten Elementen dient als Veranstaltungsort. ©Daniela Valentini

Dass Lesley Lokko, die Kuratorin der 18. Architekturbiennale in Venedig, nicht nur Architektin und Architekturtheoretikerin, sondern auch Schriftstellerin ist, zeigt sich besonders deutlich im Eingangsbereich zum Ausstellungsteil im Arsenale. Darüber wurde ein Zitat von Anatole France montiert: «All changes, even the most longed for, have their melancholy; for what we leave behind us is part of ourselves; we must die to one life before we can enter another.» Links davon reflektiert Lokko in einem Text über «rare chromatic beauty», die blauen Stunden mit ihrer subtilen Melancholie – einem Zustand zwischen Traum und Erwachen, der zugleich ein Moment der Hoffnung sei. Das ist ein ungewöhnlicher Einstieg für eine Ausstellung, die «The Laboratory of the Future» übertitelt ist und sich mehrheitlich dem Kontinent Afrika widmet. Lesley Lokko, 1964 in Dundee als Tochter eines ghanaischen Vaters und einer schottischen Mutter geboren, setzt sich seit Langem mit Afrika auseinander und gründete 2020 im Ghanas Hauptstadt Accra das African Futures Institute. Ihre Hauptausstellung der Architekturbiennale verteilt sich wie gewohnt auf das Arsenale, die Giardini und den Aussenstandort Forte Marghera auf dem Festland. Mehr als 50 Prozent der Ausstellenden, so die Statistik der Biennale-Leitung, stammen aus Afrika oder – wie Lesley Lokko selbst – der afrikanischen Diaspora. Die Gender-Balance betrage zudem 50:50, und 70 Prozent führten Büros mit maximal fünf Personen. Die Zeit, zu der die Architekturbiennale wohlbekannten Namen zu neuerlichen Auftritten verhalf und deren Prestige noch einmal steigerte, ist vorbei. Nur wenige Namen auf der Liste sind Besucher*innen voriger Biennalen vertraut. Das kann man begrüssen. Die Anzahl der Teilnehmer *innen mit Diaspora-Hintergrund – also familiären Wurzeln in Afrika und Bürostandorten zumeist im Grossbritannien oder in den USA – ist auffällig hoch.

Lange Zeit galt die Architekturbiennale als eine Art Schaulaufen (zumeist westlicher) Architekturstars. Immer wieder gab es aber auch Versuche, dem – im Resultat mehr oder minder überzeugend – entgegenzusteuern. So forderten Massimiliano und Doriana Fuksas im Jahr 2000 «Less Aesthetics, More Ethics». Ricky Burdett lenkte 2006 den Fokus auf «Cities. Architecture and Society» und David Chipperfield verhandelte 2012 das Thema «Common Ground». Trotz mitunter veränderter Fragestellungen standen aber die mehr oder minder westlichen Architekturstars mit ihren ikonischen Bauten weiterhin im Vordergrund. Angesichts globaler Krisen der Gegenwart wirkt eine derartige Konzeption nicht mehr zeitgemäss. Schon vor zwei Jahren fragte der in Boston und Beirut tätige Architekt Hashim Sarkis als Kurator nach der Zukunft des Zusammenlebens («How Will We Live Together?») und verzichtete dabei weitgehend auf die Beteiligung der üblichen internationalen Stars. Sarkis' Biennale warf die richtigen Fragen auf, sie wirkte indes zum Teil – insbesondere im Ausstellungsteil in den Giardini – recht akademisch und textlastig und ignorierte die angesichts einer stets überfordernden Grossausstellung nötige Ökonomie der Aufmerksamkeit: Eine Ausstellung muss indes mehr sein als an die Wände geheftete Seiten eines Buches. Lesley Lokko geht nun einen Schritt weiter und hat eine Schau konzipiert, die ungemein vielfältig und vielgestaltig daherkommt und stark auf das Visuelle setzt. Dass dennoch vergleichsweise viel Text nötig ist, um das Gezeigte zu verstehen, liegt daran, dass die meisten Besuchenden nur wenig mit Afrika vertraut sind. Denn die Komplexität, Diversität und Vielgestaltigkeit des Kontinents finden aus westlicher Perspektive nur selten Beachtung. Weit verbreitet indes ist das Bild eines von Hunger, Migration und Konflikten geprägten Problemkontinents, auf den mal mit arroganter Ignoranz, mal mit paternalistischem Mitleid reagiert wird, kaum je also auf Augenhöhe.

Der brasilianische Pavillon hat in diesem Jahr den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag gewonnen. Die Ausstellung «Terra» sieht die Vergangenheit als Schlüssel für die Zukunft: Sie stellt Positionen der indigenen und schwarzen Bevölkerung in den Mittelpunkt. Der Pavillon greift thematische Setzungen der Biennale-Leiterin Lesley Lokko auf, indem er sich mit Dekolonisation auseinandersetzt. ©Matteo de Mayda, La Biennale di Venezia

Jenseits der Klischees

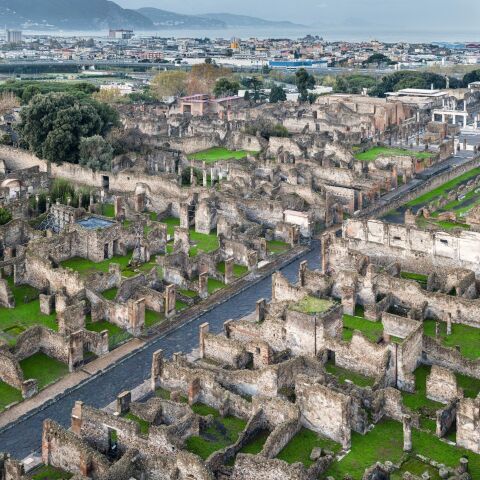

Der Wille, die Negativvorstellungen von Afrika nicht erneut zu reproduzieren, führt zu einer in hohem Masse ästhetischen Ausstellungsdramaturgie, die nicht zuletzt aufgrund der multidisziplinären Teams eher an Kunstausstellungen denn an traditionelle Architekturpräsentationen erinnert. Die Schau im Arsenale hat Lokko mit «Liaisons Dangereuses» betitelt und bezieht sich damit auf eine Sentenz aus dem gleichnamigen Stück von Choderlos de Laclos, derzufolge die Zukunft zu hell sei, um sie mit menschlichem Auge zu sehen. Geschickt hat die Kuratorin aus Gründen des sorgsamen Umgangs mit Ressourcen die Ausstellungsinstallation der letztjährigen Kunstbiennale wiederverwendet. Manche der ausgestellten Arbeiten sind betörend schön und schillern irrlichternd in ihren jeweiligen Referenzsystemen. Doch die meisten bedürfen der Interpretation. Afrika ist nur für vier Prozent des globalen CO2-Ausstosses verantwortlich. Das ist ein Grund, wieso Lokko den Kontinent als Zukunftslabor sieht: Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, wie Afrika mit dieser Ausgangsbasis umgeht. Die Kuratorin sieht Potenzial insbesondere bei der Hybridisierung von Disziplinen. So spricht sie nicht von Architekt*innen, Städteplaner*innen, Landschaftsarchitekt*innen, Ingenieur*innen oder Akademiker*innen, sondern verallgemeinernd von «practitioners», also Praktizierenden. Lokkos Architekturbiennale ist poetisch, nicht polemisch und auch nicht vordergründig politisch. Und auch nicht radikal im prononcierten Sinne. Interessanterweise erfährt man über viele der grossen Probleme des Kontinents wenig – etwa über Megametropolen wie Lagos – und nichts über die Tatsache, dass China massiv in die Infrastruktur der Länder investiert oder Russland sich dort zunehmend militärisch engagiert. Präsentiert werden stattdessen die Aktivitäten von mutigen und starken Initiativen, die aber meist in geografisch engem Rahmen operieren. Die «Story» der Architektur sei bislang nicht falsch, jedoch nicht komplett erzählt worden, so die Kuratorin. Ausstellungen könnten dazu beitragen, das zu ändern.Beiträge von «Guests From the Future» durchbrechen die Ausstellungsfolge im Arsenale, junge architektonisch-künstlerische Positionen aus Afrika oder der afrikanischen Diaspora. Doch längst nicht alle Ausstellungsbeiträge haben mit dem afrikanischen Kontinent zu tun: Killing Architects aus Rotterdam lokalisieren und analysieren die Internierungslager in der chinesischen Provinz Xinjiang, während David Wengrow und Eyal Weizman zusammen mit Forensic Architecture und Nebelivka Project eine 6000 Jahre alte Siedlung in der ukrainischen Steppe untersuchen. Anders als zeitgleich entstandene Städte in Mesopotamien war dieser Ort offensichtlich hierarchiefrei organisiert. Hätte sich dieser Impuls verbreitet, hätten sich die menschlichen Gesellschaften – so die These – anders entwickeln können. Aus Indien ist Rahul Mehrotra mit einem Querschnitt seiner Forschungen vertreten, ZAO/standardarchitecture aus China thematisieren «Co-Living» und Neri & Hu widmen sich unter dem Begriff «Liminality» den Übergangsräumen.

Im Deutschen Pavillon dreht sich alles um den Re-Use von Baumaterialien. Das Kuratorenteam bestehend aus Mitgliedern der Arch+Redaktion, Summacumfemmer und dem Büro Juliane Greb haben Materialien aus 40 Pavillons der letzten Kunstbiennale gesammelt und den Pavillon in einen hybriden Ort aus Lager, Werkstatt und Wohnort verwandelt. Gemeinsam mit diversen Gruppen werden sie für jeweils eine Woche an verschiedenen Orten in Venedig aus den Materialien temporäre Bauwerke erstellen. Auch die neue Rampe wurde aus geretteten Materialien erstellt. ©ARCH+ / Summacumfemmer / Buero Juliane Greb

Neue Blickwinkel

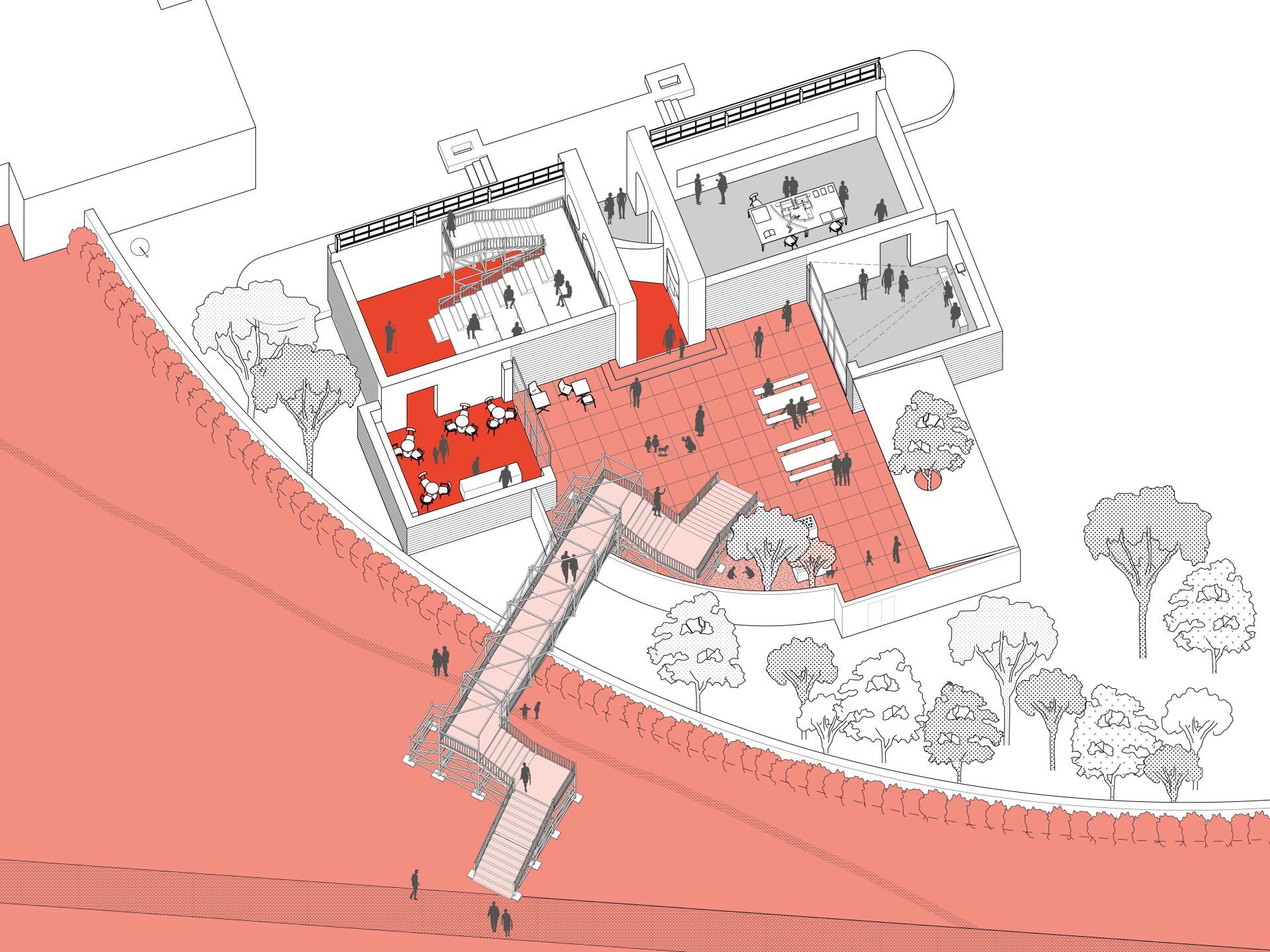

Aufgrund der klarer definierten Räume wirkt der Ausstellungsteil im Hauptpavillon in den Giardini konventioneller. Hier werden 16 Positionen gezeigt, die Lesley Lokko als «Force Majeure», also höhere Gewalt beschreibt. Hier beziehen sich alle Beiträge auf Afrika. Der wohl prominenteste Teilnehmer ist der 1966 in Tansania geborene David Adjaye, der Ende der 1990er-Jahre im Umfeld der jungen britischen Kunstszene in London bekannt wurde und inzwischen an einer grossen Reihe von Aufträgen im globalen Süden arbeitet - ob auf Barbados, in Accra oder Johannesburg. Neben dem ebenfalls im Hauptpavillon vertretenen, von Berlin aus arbeitenden Diébédo Francis Kéré, dem letztjährigen Pritzker-Preisträger, ist Adjaye der einzige Stararchitekt der diesjährigen Biennale. Er bespielt in den Giardini die Eingangshalle, zeigt im Nachbarraum eine grosse Anzahl seiner Architekturmodelle und hat im Aussenraum des Arsenale überdies eine begehbare Holzstruktur namens Kwae errichtet, die auch als Veranstaltungsort genutzt wird. Im Hauptpavillon der Giardini ist auch die nigrische Architektin Mariam Kamara vertreten, die im Herbst 2022 als Professorin für Architektonisches Erbe und Nachhaltigkeit an die ETH Zürich berufen wurde. Insgesamt ist die Multiperspektivität der Schau zu loben, auch wenn es mitunter schwer ist, den vielen Erzählsträngen zu folgen – insbesondere deshalb, weil viele davon in Texten, Videos und Installationen und nicht wie bisher mittels Modellen und Zeichnungen vermittelt werden. Aber vielleicht ist das weniger ein Problem der Medien als des Verhältnisses der Besucher*innen zur Zeit? Davon muss man in diesem Jahr definitiv viel mitbringen nach Venedig, um dem Gezeigten gerecht zu werden.

Der japanische Pavillon wurde von Maki Onishi kuratiert. Bei der Schau mit dem Titel «Architecture, a place to be loved – when architecture is seen as a living creature» steht die Frage im Zentrum, wie Menschen in der «postpandemischen Realität» wieder zum Staunen gebracht werden können. Architektur wird als Instrument untersucht, das Freude bereiten kann. ©Matteo de Mayda, La Biennale di Venezia

Dieser Artikel ist in Arc Mag 2023-4 erschienen. Bestellen Sie jetzt ein Abo, damit das Heft schon bald in Ihrem Briefkasten ist.