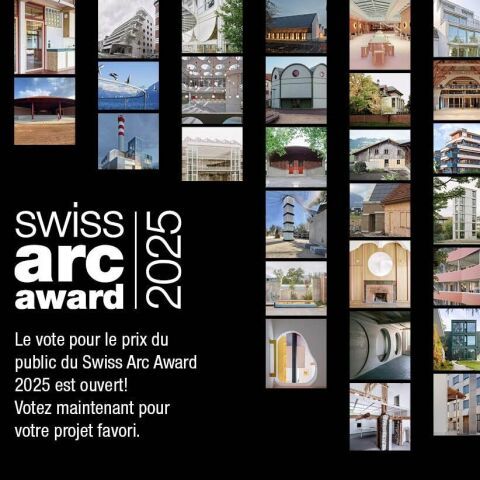

Entre densité et perméabilité – entretien avec le jury du prix Arc Award 2025

Dans le cadre du voyage du jury, les architectes ont présenté leurs projets. Lukas Baumann a ouvert la deuxième journée par une visite guidée de la maison Halse à Steinen, qui a été rénovée. | Photo: Jørg Himmelreich

Jørg Himmelreich – Quel a été ton coup de cœur parmi les 18 bâtiments visités à l’occasion du voyage des membres du jury cette année?

Remo Derungs À vrai dire, j’en ai eu plus d’un. Hortus, le projet réalisé par Herzog & de Meuron à Allschwil, près de Bâle, se distingue toutefois par son approche radicale. Je pense que ce projet fera date et deviendra pour de nombreux collègues – et, espérons-le, également pour des maîtres d’ouvrage – un «phare de la durabilité».

Daniel Niggli a présenté l’immeuble de bureaux et commercial de la Binzstrasse à Zurich, où EM2N a installé ses bureaux depuis son achèvement. | Photo: Jørg Himmelreich

La quête d’une architecture aussi vertueuse que possible en termes de durabilité caractérise à nouveau certains des projets soumis et a également été au centre des discussions du jury. Nous avions donc anticipé, au sein de la rédaction, que vous récompenseriez Hortus, un projet qui cherche à utiliser tous les leviers possibles à cette fin. Quels sont les autres projets et approches qui vous ont interpellés?

Roger Boltshauser Différents principes mènent à une architecture durable. Par exemple les 5R proposés par Philipp Entner et Daniel Stockhammer: Refuser (Refuse) signifie entretenir un bâtiment pour éviter de le raser. Réduire (Reduce) est synonyme de reconstruction, de transformation ou de densification. Réutiliser (Re-use) appelle au réemploi de matériaux de construction. Recycler (Recycle) implique le tri des matériaux de construction et leur recyclage ou leur valorisation. Redonner à la terre (Rot) désigne les matériaux qui peuvent être éliminés sans polluer, comme la paille par exemple. Construire à neuf avec des matériaux à faible émission de CO2 ne représente donc qu’un pan d’action. Nombreuses sont les contributions qui ont abordé le thème de la transformation et de la reconstruction, à l’image de la belle rénovation de Fuhrimann et Hächler, qui presque sans toucher à la façade, ont créé un joyau architectural à l’intérieur, tout en cultivant avec sensibilité le charme de la petite maison.

Le choix de la cité Guggach récompense un projet de logements mettant l’accent sur des appartements compacts et intelligemment organisés. Constatez-vous une tendance générale vers des surfaces de logements réduites?

Dominique Salathé Absolument! Le message passe enfin: moins, c’est plus. Des plans d’étage peu consommateurs de mètres carrés et organisés avec intelligence répondent à la demande et reflètent mieux les modes de vie actuels. Il s’agit d’utiliser aussi parcimonieusement que possible l’espace de vie individuel afin d’offrir en contrepartie des espaces communs généreux.

Mark Bähr de Herzog & de Meuron a fait visiter le nouvel hôpital universitaire pour enfants de Zurich. | Photo: Jørg Himmelreich

Face à la densification croissante des villes, des architectes se tournent vers une architecture poreuse, ce dont témoignent l’école ou la cité Guggach, l’hôpital des enfants de Zurich ou le bâtiment mixte de EM2N à Zurich-Binz. Qu’est-ce qui rend l’architecture à la fois accueillante et perméable

Ludovica Molo Dans un contexte urbain de plus en plus dense, l’architecture n’est pas seulement appelée à optimiser l’espace, mais aussi à favoriser l’ouverture, la flexibilité et l’hospitalité. Nos quartiers et nos bâtiments sont aujourd’hui de plus en plus multifonctionnels. Une école, par exemple, peut s’ouvrir au quartier et être utilisée au-delà des heures de cours. Concevoir une architecture poreuse avec un rez-de-chaussée ouvert crée une meilleure intégration des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que des espaces «tiers» – baptisés «Extraspaces» – sans fonction précise. Les bâtiments se transforment au fil du temps, s’adaptent à des utilisations ou utilisateur·rice·s divers·e·s, offrent à dessein des espaces «ouverts», libres d’être utilisés de différentes manières, et qui, à la manière d’éponges, absorbent la vie urbaine et encouragent de nouveaux usages et de nouvelles rencontres. Cette porosité permet de regrouper plusieurs fonctions dans un seul et même bâtiment, de rapprocher les gens et de promouvoir de nouvelles formes de cohabitation.

C’est peut-être précisément dans cet espace indéfini, à cheval entre planifié et potentiel, que réside un important potentiel d’expérimentation architecturale. Une recherche qui va au-delà de la fonction, en quête de modèles spatiaux capables de réagir aux changements écologiques et sociaux actuels. Le défi consiste à concevoir des espaces qui ne se ferment pas sur eux-mêmes et sont en mesure d’évoluer avec leurs occupants. Cela signifie également qu’il ne faut pas se concentrer uniquement sur l’intérieur des bâtiments, mais aussi sur leur environnement. Si l’enveloppe du bâtiment devient plus perméable, l’espace public – les zones entre les bâtiments – est lui aussi un élément central du projet, l’âme même de la vie collective, qui se répercute à l’intérieur des bâtiments.

Les ouvrages infrastructurels reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène – en raison du fait que de nombreuses constructions d’après-guerre doivent être rénovées, et que les infrastructures énergétiques doivent être adaptées aux nouvelles technologies. Est-ce là une tâche qui incombe à l’architecture?

DS La question du renouvellement et de l’adaptation de nos infrastructures se pose avec une certaine acuité. L’urgence palpable de réagir aux changements climatiques, mais aussi la croissance démographique, nous confrontent à de nouveaux défis. La collaboration avec d’autres expert·e·s ouvre de nouvelles perspectives et des champs d’action passionnants pour nous, architectes, quelque peu oubliés ces dernières années.

Pablo Donet de DOSCRE a guidé une visite des différents appartements du complexe résidentiel et commercial Guggach à Zurich. | Photo: Jørg Himmelreich

Les politicien·ne·s, autorités, maîtres d’ouvrage et architectes prennent-ils enfin conscience de la crise de la biodiversité? Ou est-ce qu’au contraire, le projet «Le Cercle des Oiseaux» à Lausanne constitue une exception que vous avez récompensée afin de promouvoir ce thème en particulier?

LM Même si «Le Cercle des Oiseaux» est une réponse unique et spécifique à Lausanne, le thème de la biodiversité – et notre coexistence avec d’autres espèces – est aujourd’hui beaucoup plus présent dans le débat public et politique qu’auparavant. Il semble que nous redécouvrions une conscience qui s’était perdue à l’époque moderne, lorsque l’on considérait souvent la nature comme une simple ressource.

Malgré cet intérêt croissant, il est important de rappeler que la protection de la biodiversité exige une vigilance et un engagement constants, ce qui est encore trop souvent négligé ou minimisé. Ces dernières années, la crise mondiale de la biodiversité a conduit à mener des réflexions autour d’une coexistence harmonieuse avec les écosystèmes. De plus en plus de projets architecturaux cherchent à offrir des espaces inclusifs, adaptés aussi à d’autres espèces, repensant ainsi les paradigmes de l’habitat avec l’objectif de promouvoir une coexistence plus respectueuse. Ces interventions dessinent par ailleurs les contours d’un dialogue dynamique avec le paysage et le temps, intégrant l’aspect évolutif de la nature. Cette approche ouvre aux architectes la perspective d’envisager l’architecture comme un pont entre l’homme et l’environnement, visant à atteindre un équilibre durable et permanent.

Pour la première fois cette année, la catégorie «Architecture d’intérieur» figure sur la liste des récompenses du Swiss Arc Award. Quels sentiments te laissent les projets soumis? Quels sont les thèmes actuellement au centre des débats dans le domaine de l’architecture d’intérieur – et quelles candidatures qualifierais‑tu de remarquables?

RD Cette catégorie se distingue certainement des autres par son échelle d’intervention. La discipline de l’architecture d’intérieur s’entend comme un dialogue avec l’architecture. À cet égard, les projets qui nous ont marqués sont ceux qui illustrent cette symbiose ou favorisent cette qualité. C’est souvent la combinaison minutieuse et l’interaction des plus petits détails qui déterminent la qualité de l’atmosphère d’une pièce.

Christian Weyell et Kai Zipse ont illustré comment le parc se prolonge dans le bâtiment scolaire Guggach à Zurich. | Photo: Jørg Himmelreich

Même si, une fois encore, c’est surtout la vieille garde qui a remporté les prix, nombreux sont les projets remarquables qui ont été soumis cette année par de jeunes bureaux – certains d’entre eux ont d’ailleurs été présélectionnés. Quels sont les positions défendues par ces équipes plus jeunes?

RB La jeune équipe Donet Schäfer Reimer Architekten a tout de même remporté le prix «Habitat», une catégorie très importante. Le bureau répond aux défis de notre époque en développant une nouvelle typologie de plans intelligents et innovants. Les cages d’escalier et les distributions de la cité Guggach ont été placés à l’extérieur et font également office de balcons. Cette stratégie efficace illustrée par une façade audacieuse composée d’éléments photovoltaïques nous a séduit·e·s. La manière avec laquelle couleurs et éléments architectoniques sont utilisés démontre aussi virtuosité et précision. Tout cela donne une architecture expressive, passionnante à étudier, qui peut être présentée comme l’expression des préoccupations et des concepts de la nouvelle génération.

Reto Gasser fait découvrir le bâtiment scolaire Allmend à Zurich. | Photo: Jørg Himmelreich

Quels sont les thèmes principaux ou les approches conceptionnelles qui vous ont particulièrement marqués parmi les travaux académiques? Et qu’est-ce qui a finalement été déterminant dans le choix de «Hétérotopies 95200»?

DS J’ai remarqué que les écoles de l’enseignement supérieur ont rapidement adaptées leur curriculum aux nouvelles questions. La transformation, le réemploi et l’utilisation consciente des ressources constituent désormais des thèmes importants et évidents pour la majorité d’entre elles. On y expérimente beaucoup et on y réalise même des projets à petite échelle. Il faut souligner et encourager cela, en mettant en garde contre le fait que l’énergie investie dans l’expérimentation fait parfois oublier la question générale des qualités spatiales et architecturales. C’est l’une des raisons qui nous ont poussé à récompenser «Hétéropies 95200», un travail qui explore les typologies et développe de nouvelles spatialités dans le bâti existant à très grande échelle. Il s’agit d’une perspective différente, que nous jugeons particulièrement importante.

Avez-vous regretté l’absence de questionnements particuliers? Avez-vous identifié certains déficits parmi les projets soumis cette année? Et qu’espérez-vous pour l’édition 2026; que voudriez-vous voir plus souvent et de manière plus affirmée?

RD Les candidatures étaient très variées, dans leur nombre comme dans leur diversité. Les nombreuses catégories expliquent peut-être cela. Nous aimerions voir davantage de projets en lien avec la gastronomie, le commerce de détail, ou relevant de l’architecture d’exposition et culturelle, tels que les théâtres ou les édifices religieux. Une architecture d’intérieur qui réagit aux besoins changeants, qui les interprète et s’y adapte, constitue un défi à la fois passionnant et stimulant, et mériterait d’être représentée par un plus grand nombre de candidatures.

Le jury

Roger Boltshauser

est fondateur du bureau Boltshauser Architekten à Zurich ainsi que de Boltshauser Architektur à Munich. Il est professeur à l’EPF de Zurich et membre du Baukollegium de Berlin.

Remo Derungs

est propriétaire de l’agence d’architecture d’intérieur gasser, derungs à Zurich et Coire. Il est actuellement président de VSI.ASAI et professeur à l’École professionnelle universitaire de Suisse italienne de Mendrisio. Avec Carmen Gasser Derungs, il gère également la Gelbes Haus à Flims.

Ludovica Molo

est directrice de l’Institut international d’architecture de Lugano et co-fondatrice de studio we à Lugano. De 2016 à 2024, elle a présidé la Fédération des architectes suisses FAS.

Dominique Salathé

est fondateur du bureau d’architecture Salathé Architekten à Bâle. Depuis 2004, il est professeur à l’Institut d’architecture de la FHNW et a enseigné en tant que professeur invité à l’EPF Lausanne.

Première publication dans Swiss Arc Award Mag 2025–6 et traduit en français par François Esquivié. Commandez votre exemplaire ici