Klanghaus Toggenburg

9658 Alt St. Johann,

Suisse

Publié le 22 août 2025

Meili, Peter & Partner Architekten AG + Staufer & Hasler Architekten AG

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Après une longue phase de planification, la Klanghaus Toggenburg a finalement ouvert ses portes en mai 2025. Elle se veut un «instrument praticable» qui transporte ses visiteur·se·s – ou plus exactement auditeur·rice·s – dans un monde merveilleux d’émissions acoustiques et rend perceptible un large spectre de

la culture des sons.

Culture et géographie sont étroitement liées, ce que la Klanghaus (ou maison des sons) rend parfaitement palpable: elle est tout à la fois un reflet du monde sensible du Toggenburg et la tentative d’ancrer sur la carte touristique une vallée jusque-là considérée comme une destination secrète.

Rien d’étonnant à cela car les paysages y sont magnifiques. Le nom de la vallée est lié à une lignée aristocrate issue de la région et éteinte depuis longtemps. Son appartenance politique a fait l’objet, il y a longtemps de cela, de nombreuses querelles. La vallée mère, constituée de terrasses naturelles plutôt larges par rapport aux vallées secondaires, est traversée par la Thur. Sa partie amont, où se trouve la commune de Wildhaus-Alt St. Johann sur laquelle se situe la Klanghaus, est orientée est-ouest et enclavée entre les hauts sommets des chaînes de l’Alpstein et de Churfirsten. Pendant la saison de sport d’hiver, le Toggenburg est un itinéraire bis qu’empruntent les zurichois·e·s se rendant aux Grisons afin d’éviter les bouchons sur l’autoroute longeant le Wallensee, ce qui vaut à la vallée sa réputation de lieu «en marge». La Klanghaus est l’une des mesures visant à changer cette perception.

L’économie traditionnelle du Toggenburg est alpestre. La proximité culturelle avec d’autres régions voisines telles que l’Appenzell est évidente. L’industrie s’est installée le long des cours d’eau et depuis le 20ème siècle les vallées tentent de profiter du tourisme, en visant principalement une clientèle nationale voire régionale. Depuis la désindustrialisation et plus généralement le changement structurel, on essaye d’attirer une clientèle plus internationale. Cette nouvelle ouverture est d’ailleurs à l’origine de la création de nombreuses activités ces dernières années. On peut donc dire de la Klanghaus qu’elle est une partie d’un effort commun visant à donner au Toggenburg une identité contemporaine et à préparer la région économiquement parlant aux années à venir.

Un activisme bruyant

L’initiateur et véritable fondateur de la Klanghaus Toggenburg est un instituteur de primaire, Peter Roth. Longtemps directeur de l’école Bühl à Nesslau, une commune éloignée de 15 kilomètres de Wildhaus en contrebas, il raconte: «vivant à Zurich entre 1968 et 1973, j’y ai suivi une formation de musicien, découvert la vision d’un monde égalitaire et paisible, constaté que nous vivons au-dessus de nos moyens en termes écologiques, et senti une fascination pour les sons». Cette période zurichoise de visions et de découvertes est au fondement de la création de la fondation Klangwelt Toggenburg (Toggenburg, monde des sons), qui s’est donnée pour mission de transmettre la tradition musicale vivante de la communauté de vallée en question. La fondation regroupe notamment la fonderie de sons à Alt St. Johann, où sont produites de manière traditionnelle des cloches, et le chemin des sons – un itinéraire menant à la découverte de 27 sculptures permettant d’expérimenter le son – qui mène de Alp Sellamatt jusqu’au village de Wildhauser Oberdorf après avoir gravi le Iltios et longé le Schwendisee.

La Klanghaus Toggenburg est construite sur la rive au nord du Schwendisee. L’étang – qui est en fait constitué de deux étangs reliés l’un à l’autre – se situe à 1160 mètres sur le flanc sud de la vallée, et domine Wildhaus. Elle se dresse sur une dépression entre le Gamserrugg et Chäserrugg. En 1993, Peter Roth et quelques autres personnes animées de la même passion achetaient un hôtel désaffecté construit dans les années 1930, le Seegüetli, qu’ils transformaient en hôtel culturel offrant des cours liés aux sons. En lieu et place de l’hôtel se tient aujourd’hui la Klanghaus, un bâtiment dont on peut dire qu’il est une analogie architecturale de l’idée initiale de Peter Roth, adaptée au lieu et à la thématique.

Le chemin menant jusqu’à la réalisation de l’ouvrage s’est toutefois révélé épineux. On a demandé au Canton d’en assurer le financement, qui est aujourd’hui propriétaire de la Klanghaus. En 2008, le gouvernement St. Gallois confiait à Peter Zumthor un mandat direct de planification de 3 millions de francs. Mais le tribunal administratif, réagissant par suite de recours émanant d’architectes et d’associations d’architectes de la région de St. Gall, rappelait à l’ordre le Canton pour avoir outrepassé le droit d’attribution de marchés publics. Le concours organisé en 2010, auquel Peter Zumthor ne participait d’ailleurs pas, récompensaient les zurichois Meili Peter. En 2012, suite à la grave maladie contractée par Marcel Meili, le bureau Staufer & Hasler de Frauenfeld participait activement à la conception du projet. Le concept était finalement reformulé après qu’il a manqué cinq voix au Parlement cantonal St. Gallois·e·s pour valider la première version. C’est finalement le 30 juin 2019 que les électeur·rice·s saint-gallois·e·s approuvaient avec 53,7 pour cent de oui le crédit de construction estimé à 22,3 millions de francs. L’autorité cantonale soulignait à l’attention des citoyen·ne·s le fait que le nouveau concept d’exploitation visait toute la région: «La Klanghaus n’est pas seule dans le paysage», pouvait-on ainsi lire dans la brochure du referendum populaire. La construction, grâce à la thématique du son, sera en lien avec son environnement et participera à valoriser durablement le tourisme doux du Toggenburg. L’assurance de la création d’un fond destiné à recueillir les dons de personnes privées et d’institutions permettant d’assurer l’exploitation de la Klanghaus à long terme pesait fortement dans la balance des voix favorables. Après le décès de Marcel Meili la même année, Staufer & Hasler terminait le projet tout en essayant d’y faire vibrer les idées de son concepteur original.

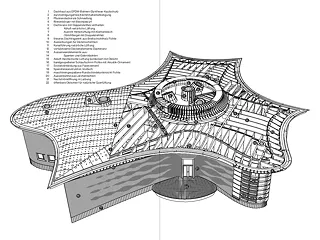

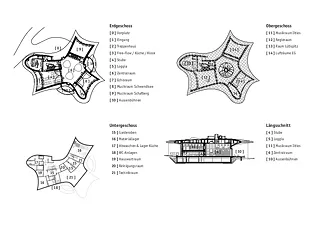

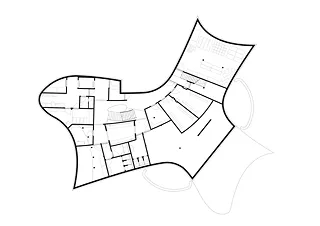

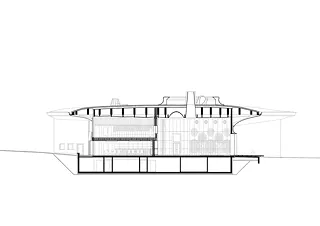

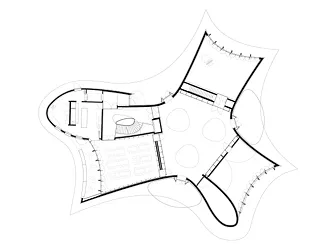

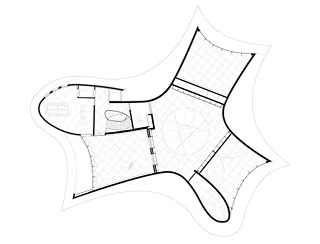

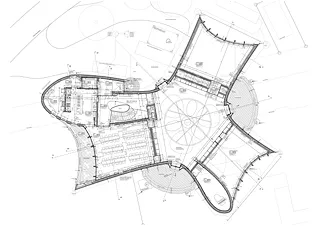

Des murs paraboles en bois

La Klanghaus, deux niveaux et un sous-sol, se dresse en solitaire à proximité de l’étang sur la crête douce marquant le début de la pente menant à Wildhaus. La construction est réalisée avec du bois local. L’avant-toit généreux qui se déploie sur le pourtour de la toiture suit le dessin des façades. Ces dernières sont composées par six formes concaves, murs et baies vitrées, assemblés à quatre endroits en angle aigu, et à deux autres en épingle à cheveux. Le faîte de la toiture est marqué par une surélévation circulaire à l’allure de couronnement dans laquelle des puits de lumière aux orientations différentes et des clapets servant la ventilation sont intégrés.

Le niveau principal, qui se déploie dans trois directions depuis le centre, pourrait passer pour un lointain hommage à Notre-Dame-du-Haut, construite par Le Corbusier à Ronchamp. Mais au contraire de Ronchamp, la Klanghaus établit, elle, un rapport affirmé avec son environnement, entremêlant intérieur et extérieur de différentes manières. Les murs extérieurs construits avec des lames de bois de six centimètres d’épaisseur articulées entre elles, forment des baies sensées «recueillir pour un concert en plein air les bruits du paysage constitutifs de nombreuses musiques populaires, afin d’en amplifier la mélodie dans le paysage», comme on peut le lire dans un descriptif du projet chez Peter Meili. L’espace intérieur propose quant à lui des chambres de résonance. «Les portes donnant sur ces chambres peuvent être ouvertes ou fermées, de sorte que l’espace dispose d’une topographie acoustique variée, réglable et pouvant être explorée par la musique», écrivait quant à lui Marcel Meili.

Les façades comme les revêtements intérieurs sont aussi en bois: tavaillons traditionnels en sapin à l’extérieur, lambris en hêtre à l’intérieur. Les fenêtres d’un blanc éclatant et les ornements rouge sang de bœuf apportent des touches de couleur discrètes. De nombreux éléments décoratifs donnent du caractère à la Klanghaus et en soulignent l’affectation. Les tavaillons des façades disposés en lignes ondulées symbolisent le transfert culturel qui a lieu dans la maison. Dans le récemment paru «Resonanzen. Klanghaus Toggenburg», Astrid Stauffer évoque à ce propos une «acoustique visuelle», en mesure d’ouvrir les oreilles par le biais des yeux grâce à l’illustration des ondes sonores. Les barreaux du garde-corps de l’escalier ressemblent aux barres d’un xylophone. Les cloisons de résonance et en particulier le portail d’Ispahan – deux imposants battants interrompant l’espace avec l’une des chambres de résonance mentionnées précédemment – sont des éléments décoratifs à vocation acoustique. Lorsque ce dernier est ouvert, l’espace central s’avance en direction du Schwendisee. Ses surfaces ont été ajourées par de grands éléments décoratifs circulaires qui rappellent à la fois la broderie traditionnelle de Suisse orientale et les travaux de sciage à chantourner propres au Heimatstil du 19ème siècle. Les architectes eux-mêmes renvoient d’ailleurs aux ouvertures du tympanon – un instrument à cordes frappées très apprécié dans le Toggenburg – lorsqu’ils expliquent que les perforations modulent le son qui pénètre dans la profondeur du mur à cet endroit précis pour être ensuite renvoyé. Cette mesure a été inspirée par une salle du palais Ali Qapu d’Ispahan, dans laquelle on peut admirer des chambres de résonance ornementées similaires. Pour la Klanghaus, des couvercles de casserole bruts ornent la porte d’entrée et servent de pare-neige en toiture. Des gouttes de pluie ou un simple geste de la main suffisent à faire vibrer cette architecture.

L’architecture au service du son

Son architecture étant subordonnée à la production et à la réception de sons, la Klanghaus a presque un caractère sacré. L’entrée principale a discrètement été placée dans la baie de la façade orientée au nord, à la faveur de deux pans de murs se chevauchant. Une fois à l’intérieur, le visiteur se trouve face à un escalier en ellipse qui se dresse dans l’espace menant à la grande salle centrale. Celle-ci profite de la lumière zénithale du lanterneau précédemment évoqué. C’est le cœur de la Klanghaus, un cœur paré d’éléments acoustiques ajustables et qui se prête à des expériences sonores et au travail musical dans les configurations les plus diverses. Il donne aussi accès à trois scènes acoustiques extérieures protégées par la toiture. Les portes des pans de murs situés entre chaque scène extérieure permettent quant à elles de rejoindre les salles qui occupent les ailes du bâtiment. Chacune d’elle jouit d’une grande baie vitrée concave qui découpe de très grands tableaux paysagers.

Les miroirs sonores dans les trois cloisons de l’espace central résonnent (son non étouffé) ou réfléchissent (son étouffé). Des champs de résonance dans le sol creux offrent d’autres corps de résonance pour le Bödele (une danse traditionnelle locale – un jeu rythmique de frappes et de battements des pieds, inspiré du Schuhplattler, de la danse claquette, ou d’instruments de musique de toutes sortes.

C’est ici aussi que se dresse le portail d’Ispahan. Derrière lui se trouve la salle du Schwendisee, qui est particulièrement adaptée aux ensembles vocaux et instrumentaux. Autre porte, autre salle, la salle du Schafberg dont la baie vitrée offre une vue panoramique sur le Schafberg et le Säntis. Elle est séparée de l’espace central par une cloison double abritant un escalier qui mène au sous-sol et à la plupart des locaux de service mais aussi aux sanitaires. Acoustiquement isolée de l’espace central, elle peut accueillir des répétitions de formations au volume sonore intense, comme les cuivres et les percussions.

La troisième aile, orientée vers l’ouest, abrite la «Stube». Celle de la Klanghaus n’est pas uniquement là pour l’acoustique, mais pour le bien-être en général. On peut y organiser les apéritifs et autres moments gastronomiques qui accompagnent les différents événements. Elle dispose d’un accès direct au kiosque et au buffet qui se trouvent dans un des coins arrondis, alors qu’une terrasse invite à s’attarder à l’extérieur. La deuxième pièce arrondie du bâtiment, à gauche de la salle du Schwendisee, abrite une chambre d’écho dépourvue de fenêtre. Il s’agit d’une petite salle d’expérimentation qui, comme la salle centrale, bénéficie d’un éclairage zénithal. À l’étage, au-dessus de la Stube, se trouve la salle Iltios, particulièrement adaptée au chant, et au-dessus du kiosque, la salle Lütispitz aux accents de lounge, ainsi qu’une salle de régie reliée visuellement à l’espace central. Toutes ces salles peuvent d’ailleurs être louées pour des événements privés ou commerciaux.

À une époque où les personnes portant au quotidien des écouteurs sont nombreuses, la Klanghaus est une offre intéressante, presque provocatrice, qui invite à se reconnecter aux différents sons et bruits, parfois faibles et discrets, de notre environnement. Elle met qui plus est en valeur la beauté du paysage du Toggenburg dont elle cadre différents tableaux comme une série de passe-partout construits.

L’avenir nous dira si l’exploitation de la Klanghaus est à la hauteur de son architecture. La programmation mise actuellement sur un mélange d’exotisme et de familier, sans réellement expliquer cette approche. Du chant des Samis, on est passé en août au «Johle» et au «Gradhebe», puis au son des clochettes de Julian Sartorius, pour finir avec la rencontre de sons venus du Kenya. Ce faisant, la Klanghaus ne serait pas seulement un instrument de sensibilisation au local, mais pourrait aussi s’affirmer comme une fenêtre sur le monde.

Le texte a été rédigé par Manuel Pestalozzi et publié pour la première fois dans Arc Mag 2025–5. La traduction en français a été effectuée par François Esquivié. Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine