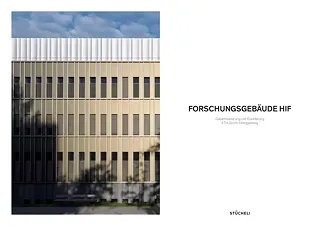

Rénovation complète et extension du bâtiment de recherche HIF – ETH Campus Hönggerberg

8093 Zürich,

Suisse

Publié le 03 avril 2025

Stücheli Architekten AG

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

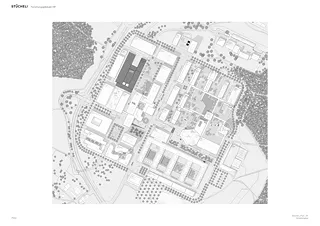

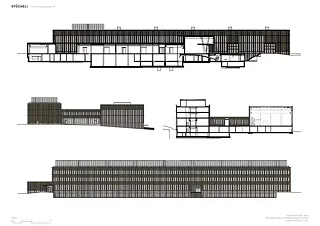

Le projet de rénovation et d'extension du bâtiment HIF sur le campus Hönggerberg est issu du concours anonyme organisé en 2015 par l'ETH Zurich dans le cadre d'une procédure sélective. Le bâtiment existant a été construit par les architectes Erik Lanter et Max Ziegler dans le cadre de la deuxième étape d'extension en 1976, en même temps que le HIL voisin. Contrairement à son bâtiment jumeau HIL, l'IHF n'a pas été conçu dès le départ comme un bâtiment d'enseignement, mais comme un bâtiment de recherche pour les sciences de la construction. L'ensemble des «trois nefs» de l'IHA se compose d'une aile longitudinale avec des utilisations de laboratoire, du grand volume de la halle d'essai et de l'aile intermédiaire des ateliers à un étage. Les différentes longueurs de l'aile des laboratoires et de la halle d'essai ont donné lieu à une figure de base asymétrique dans l'existant. Dans le cadre de la rénovation globale, la structure de base du bâtiment existant sera conservée et complétée par une extension pour des laboratoires supplémentaires et un nouveau hall d'essai plus petit avec des salles de séminaire. L'aptitude à l'usage de la structure existante sera ainsi garantie pour les quarante prochaines années et sera étendue avec des locaux supplémentaires.

Le projet s'inscrit dans la stratégie d'extension de l'ETH Zurich formulée dans le plan directeur «Hönggerberg 2040». Il permet de développer, à partir d'une installation ouverte des années 1970 s'intégrant dans le paysage, un campus urbain dense aux limites extérieures claires et aux espaces de rues et de places découpés avec précision. Le raccordement de l'IHF à l'axe central de la Wolfgang-Pauli-Strasse, l'axe revalorisé du Laura-Hezner-Weg et le cadre spatial du jardin Flora-Ruchat-Roncati y revêtent une grande importance. L'ancienne construction de desserte entre le HIL et le HIF, qui coupe le Laura-Hezner-Weg en deux, sera démolie. Avec les nouveaux accès aux bâtiments, l'IHA bénéficie d'un adressage clair et d'une plus grande autonomie en tant qu'ensemble autonome dans le contexte urbanistique du campus. Le projet se réfère directement à cette situation initiale dans la mise en place des volumes supplémentaires, dans la nouvelle apparence extérieure et dans la nouvelle formulation des accès aux bâtiments.

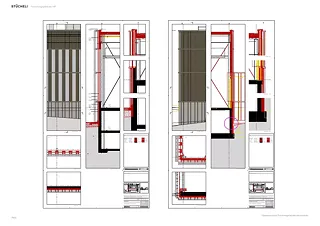

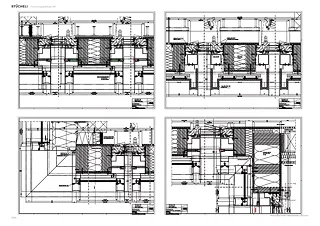

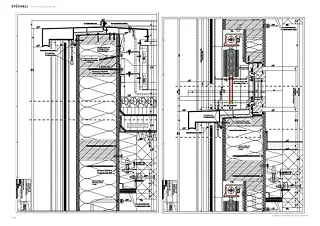

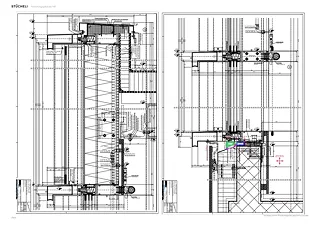

L'un des principaux objectifs de la conception des nouvelles façades est de renforcer l'unité et l'identité de l'ensemble de l'IHF. L'aspect extérieur est caractérisé par un modèle de conception en série, composé d'une succession d'éléments de façade transparents et opaques. La structure très verticale qui en résulte est reliée à l'horizontale par des corniches périphériques. Grâce à une différenciation fine des largeurs d'éléments et des hauteurs d'allèges intérieures, le bâtiment existant et l'extension de l'aile du laboratoire, avec leurs positions d'étages et leurs trames d'aménagement légèrement différentes, sont perçus de l'extérieur comme une unité. Les fenêtres, les surfaces opaques, les encadrements linéaires des pilastres et les bandes horizontales sont échelonnés en profondeur de manière à conférer aux façades une fine plasticité. Celle-ci est encore soulignée par la formation concave des pilastres, par les panneaux également concaves des centrales de toit et par la poursuite du relief dans la zone du socle. Tous les éléments réagissent aux variations de la lumière par leur matérialisation et leurs couleurs. Les surfaces opaques, avec leur revêtement spécial issu de la recherche sur l'utilisation d'éléments de façade PV, jouent un rôle de médiateur entre les propriétés visuelles du verre et de l'aluminium. Sur la base d'un schéma de base strict, la façade de l'IHF reçoit son empreinte spécifique par le choix et l'assemblage des éléments.

Une architecture qui favorise les échanges

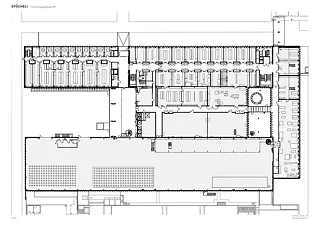

La nouvelle entrée principale du bâtiment est située entre l'existant et la nouvelle aile. Elle jouxte un hall d'exposition central qui constitue le pivot entre l'aile des laboratoires et des bureaux, le hall d'essai et les ateliers situés entre les deux. Le hall à deux étages et la galerie qu'il contient font office de lien spatial et permettent des relations visuelles entre les étages et les différentes utilisations. De nouvelles références visuelles et de nouveaux cheminements brisent le caractère introverti du bâtiment d'origine et favorisent les échanges entre les chercheurs. Des salles de pause et des espaces de détente ouverts, équipés de canapés et de tables, interrompent les longs couloirs et invitent à un séjour décontracté.

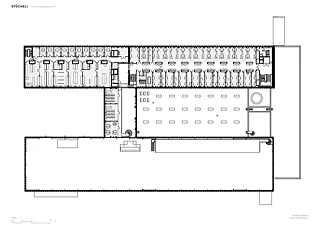

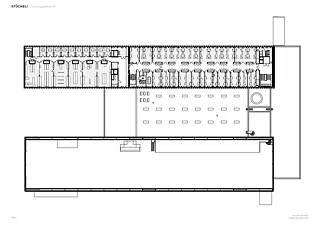

Pour la rénovation par étapes du bâtiment, les différentes ailes ont été ramenées à l'état de gros œuvre. Dans la structure en béton de l'aile des laboratoires, des laboratoires ont à nouveau été installés dans les étages inférieurs et des bureaux dans les étages supérieurs. Les nouveaux laboratoires d'essai se trouvent dans l'extension et sont desservis par un couloir excentré, auquel sont également adjacentes les salles d'évaluation correspondantes. Trois cages d'escalier lumineuses assurent une desserte verticale attrayante le long de la façade.

Les espaces intérieurs se caractérisent par des matériaux bruts et naturels. La construction originale en béton et en acier a été mise à nu et poursuivie dans l'extension. Elle est marquante dans le hall d'exposition et le hall d'essai, où une peinture bleu turquoise souligne la structure de poteaux et de poutres en acier. Des panneaux OSB en bois recouvrent les murs et confèrent aux pièces une atmosphère chaleureuse.

La façade allie l'ancien et le nouveau

Plus de 240 pièces telles que des laboratoires et des bureaux, des salles de séminaire, des ateliers et des halls d'essai se trouvent derrière la façade entièrement rénovée. D'étroites pilastres en aluminium de couleur bronze soulignent la verticalité et confèrent au bâtiment une image marquante. La trame de la façade correspond au «plus petit dénominateur commun» entre l'ancien et le nouveau. Par analogie avec la recherche, le motif de pilastres juxtaposés et de bandes horizontales met de l'ordre dans les structures intérieures et regroupe les différentes utilisations en un tout. Enveloppé d'une robe d'aluminium et d'éléments en verre opaque, le bâtiment scintille de reflets dorés, bronze ou vert brun – en fonction de l'incidence de la lumière. La façade, assemblée avec précision à partir de matériaux de haute qualité, confère au bâtiment de recherche HIF une apparence uniforme et une élégance discrète.

Une collaboration constructive et innovante

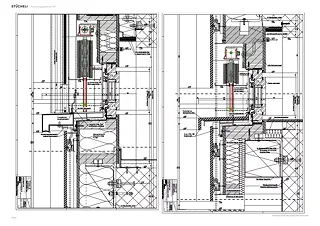

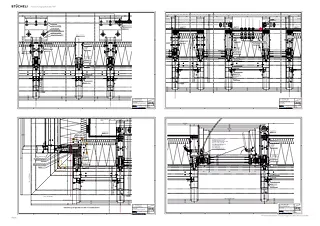

Dès le projet de concours, l'objectif était de réaliser les façades de l'IHF avec des éléments préfabriqués. La façade en éléments offrait la possibilité de préfabriquer tous les éléments en usine dans des conditions optimales et d'optimiser la logistique et les temps de montage sur le chantier grâce à un degré de préfabrication élevé. Le mode de construction choisi a permis de réaliser des éléments de 2,4 m de large et de 13 m de long. Les éléments ont été fabriqués en collaboration par les deux entreprises Aepli et Blumer Lehmann sur un seul site. La production jusqu'à l'installation des éléments de fenêtre inclus a été réalisée par l'entreprise de construction en bois, tandis que le montage de l'ensemble de l'enveloppe extérieure, y compris l'ombrage, a été effectué par l'entreprise Aepli. Les contrôles de qualité ont été effectués conjointement par les deux entreprises. Les éléments ont été empilés à plat sur des palettes de transport, stockés et livrés ultérieurement sur le chantier. Sur le chantier, les éléments ont été soulevés horizontalement à l'aide de deux treuils de grue, placés en suspension en position verticale et accrochés à la sous-construction prémontée. Avec des longueurs d'éléments de treize mètres, trois étages superposés ont pu être fermés en une seule fois. Jusqu'à quinze éléments représentant une surface de 470 m² ont ainsi été montés par jour.

Utilisation du revêtement Kromatix

Lors de nos recherches sur l'utilisation d'éléments photovoltaïques en façade, nous avons découvert Kromatix, un verre solaire dont la luminosité, la couleur et la réflexion réagissent aux conditions de lumière changeantes. Utilisé sur les surfaces opaques à l'intérieur de la structure des éléments verticaux en aluminium, il joue le rôle d'intermédiaire entre les propriétés visuelles du verre et de l'aluminium, de sorte que tous les éléments opaques de la façade réagissent aux conditions de lumière changeantes.

Détails techniques et autres chiffres

Lors de leurs recherches sur l'utilisation d'éléments photovoltaïques dans la façade, les architectes sont tombés sur le verre solaire Kromatix, qui réagit aux changements de conditions d'éclairage en termes de luminosité, de couleur et de réflexion. Utilisé sur les surfaces opaques de la structure des éléments verticaux en aluminium, il sert d'intermédiaire entre les propriétés visuelles du verre et de l'aluminium.

Le bâtiment répond aux normes de durabilité SGNI-Gold et Minergie-ECO.

La planification et l'exécution ont été réalisées à l'aide de la modélisation numérique des informations du bâtiment (BIM) (Big Open BIM). Le programme spatial comprend 9 000 mètres carrés de laboratoires, 2 700 mètres carrés de bureaux, 120 mètres carrés de salles de séminaire, 1 100 mètres carrés d'ateliers et une salle d'essai de 3 100 mètres carrés. La façade, composée de 393 éléments préfabriqués, a une superficie totale de 12 700 mètres carrés, dont 360 mètres carrés sont recouverts de PV. L'élément en béton armé décalé le plus lourd pèse 245 tonnes.

Le projet de Stücheli Architekten a été soumis dans le cadre du Swiss Arc Award 2025 et publié par Jeannine Bürgi. La version française a été revue par Estelle Gagliardi.