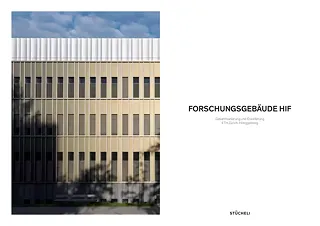

Gesamtsanierung und Erweiterung Forschungsgebäude HIF – ETH Campus Hönggerberg

8093 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. April 2025

Stücheli Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

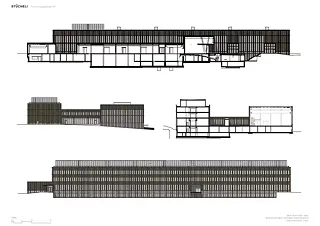

Das Projekt für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes HIF auf dem Campus Hönggerberg ist aus dem 2015 von der ETH Zürich durchgeführten anonymen Wettbewerb im selektiven Verfahren hervorgegangen. Das bestehende Gebäude wurde von den Architekten Erik Lanter und Max Ziegler im Rahmen der zweiten Ausbauetappe 1976 zeitgleich mit dem benachbarten HIL erstellt. Im Gegensatz zum Schwestergebäude HIL war das HIF von Beginn an nicht als Lehr- sondern als Forschungsgebäude für die Bauwissenschaften konzipiert. Die «dreischiffige» Gesamtanlage des HIF besteht aus einem Längstrakt mit Labornutzungen, dem grossen Volumen der Versuchshalle und dem dazwischenliegenden, eingeschossigen Werkstatt-Trakt. Die unterschiedlichen Längen von Labortrakt und Versuchshalle führten im Bestand zu einer asymmetrischen Grundfigur. Im Rahmen der Gesamtsanierung wurde die vorhandene Bausubstanz in ihrer Grundstruktur erhalten und mit einer Erweiterung für zusätzliche Labore und einer neuen, kleineren Versuchshalle mit Seminarräumen ergänzt. Die Gebrauchstauglichkeit der vorhandenen Bausubstanz wird so für die nächsten vierzig Jahre sichergestellt und mit zusätzlichen Räumen erweitert.

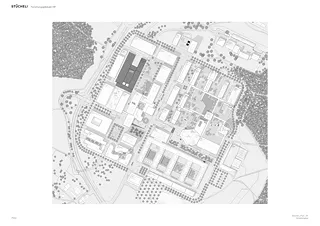

Campus als Stadtquartier

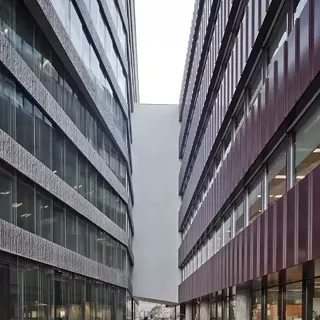

Das Projekt ist Teil der im Masterplan «Hönggerberg 2040» formulierten Ausbaustrategie der ETH Zürich. Mit ihm entwickelt sich aus einer offenen, sich mit dem Landschaftsraum verzahnenden Anlage der 1970er-Jahre ein verdichteter, städtischer Campus mit klaren äusseren Grenzen und präzis geschnittenen Strassen- und Platzräumen. Darin kommt der Anbindung des HIF an die zentrale Achse der Wolfgang-Pauli-Strasse, der aufgewerteten Achse des Laura-Hezner-Wegs und der räumlichen Fassung des Flora-Ruchat-Roncati-Gartens eine hohe Bedeutung zu. Das ehemalige, den Laura-Hezner-Weg in zwei Hälften teilende, Erschliessungsbauwerk zwischen HIL und HIF wird abgebrochen. Das HIF erhielt mit den neuen Gebäudezugängen eine klare Adressierung und insgesamt eine grössere Autonomie als eigenständiges Ensemble im städtebaulichen Kontext des Campus. Das Projekt nimmt auf diese Ausgangslage in der Setzung der zusätzlichen Volume, der neuen äusseren Erscheinung und mit den neu formulierten Gebäudezugängen direkten Bezug.

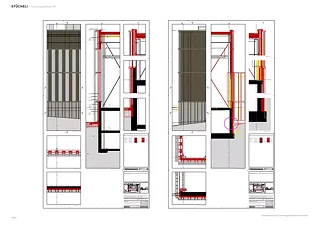

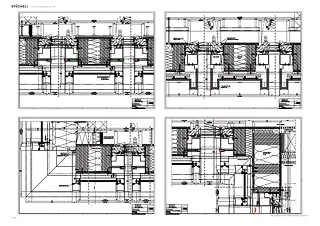

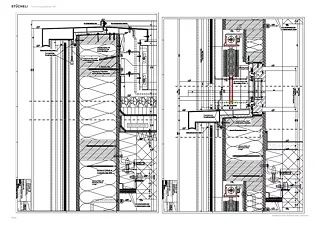

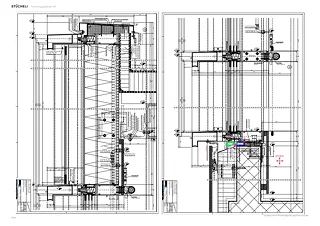

Eine neue Einheit

Eine zentrale Zielsetzung beim Entwurf der neuen Fassaden liegt in der Stärkung der Einheit und Identität der Gesamtanlage des HIF. Die äussere Erscheinung ist gekennzeichnet durch ein serielles Gestaltungsmuster, bestehend aus einer Abfolge transparenter und opaker Fassadenelemente. Die daraus resultierende stark vertikale Gliederung wird in der Horizontalen über umlaufende Gesimse zusammengebunden. Über eine feine Differenzierung der Elementbreiten und der inneren Brüstungshöhen wird erreicht, dass der Bestand und die Erweiterung des Labortraktes mit seinen leicht unterschiedlichen Geschosslagen und Ausbaurastern von aussen als Einheit wahrgenommen werden. Die Fenster, die opaken Flächen, die linearen Fassungen der Lisenen und horizontalen Bänder sind in der Tiefe so gestaffelt, dass die Fassaden eine feine Plastizität erhalten. Sie wird durch die konkave Ausbildung der Lisenen, durch die ebenfalls konkaven Paneele der Dachzentralen und die Fortsetzung des Reliefs im Sockelbereich zusätzlich betont. Alle Elemente reagieren in ihrer Materialisierung und Farbigkeit auf sich verändernde Lichtverhältnisse. Dabei kommt den opaken Flächen mit ihrer, aus der Recherche über den Einsatz von PV-Fassadenelementen hervorgegangenen, Spezialbeschichtung eine vermittelnde Funktion zwischen den visuellen Eigenschaften von Glas und Aluminium zu. Basierend auf einem strengen Grundschema erhält die Fassade des HIF über die Wahl und Fügung der Elemente ihre spezifische Prägung.

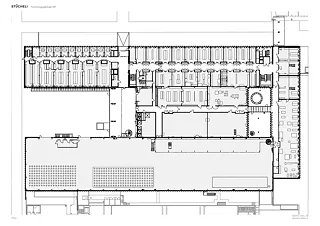

Eine Architektur, die den Austausch fördert

Der neue Haupteingang des Gebäudes ist zwischen dem Bestand und dem Neubautrakt angeordnet. Er grenzt an eine zentrale Ausstellungshalle, die den Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Labor- und Bürotrakt, der Versuchshalle und den dazwischen liegenden Werkstätten bildet. Die zweigeschossige Halle und das darin enthaltene Galeriegeschoss fungieren als räumliches Bindeglied und ermöglichen Sichtbeziehungen über die Stockwerke und die verschiedenen Nutzungen hinweg. Neue visuelle Bezüge und Wegführungen brechen den introvertierten Charakter des Ursprungsgebäudes auf und fördern den Austausch zwischen den Forschenden. Pausenräume und offene Aufenthaltsbereiche, die mit Sofa- und Tischgruppen ausgestattet sind, unterbrechen die langen Korridore und laden zum ungezwungenen Aufenthalt ein.

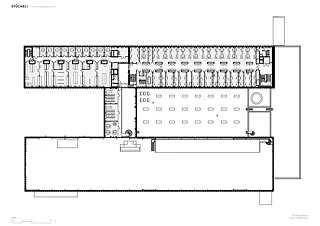

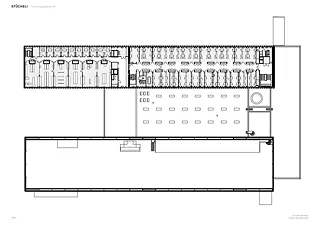

Für die etappenweise Sanierung des Gebäudes wurden die einzelnen Trakte bis auf den Rohbau zurückgeführt. In die Betonstruktur des Labortrakts wurden in den unteren Geschossen wiederum Labore, in den oberen Geschossen Büros eingebaut. Die neuen Versuchslabors befinden sich im Erweiterungsbau und sind über einen exzentrischen Korridor erschlossen, an den auch die zugehörigen Auswertungsräume grenzen. Drei helle Treppenhäuser sorgen für eine attraktive Vertikalerschliessung entlang der Fassade.

Die Innenräume zeichnen sich durch rohe, naturbelassene Materialien aus. Die originale Konstruktion aus Beton und Stahl wurde freigelegt und im Erweiterungsbau fortgeführt. Markant ist sie in der Ausstellungs- und der Versuchshalle, wo ein türkisblauer Anstrich die Struktur aus Stahlstützen und -trägern betont. Hölzerne OSB-Platten verkleiden die Wände und verleihen den Räumen eine warme Atmosphäre.

Fassade vereint Alt und Neu

Über 240 Räume wie Labors und Büros, Seminarräume, Werkstätten und Versuchshallen befinden sich hinter der vollständig erneuerten Fassade. Schmale Lisenen aus bronzefarbenem Aluminium betonen die Vertikale und verleihen dem Gebäude ein prägnantes Bild. Der Fassadenraster entspricht dem «kleinsten gemeinsamen Nenner» von Alt und Neu. Analog zur Forschung bringt das Muster aus aneinandergereihten Lisenen und horizontalen Bändern Ordnung in die inneren Strukturen und fasst die unterschiedlichen Nutzungen zu einem Ganzen. In ein Kleid aus Aluminium und opaken Glaselementen gehüllt, schimmert das Gebäude golden, bronzen oder braungrün – abhängig vom Lichteinfall. Die aus hochwertigen Materialien präzise zusammengefügte Fassade verleiht dem Forschungsgebäude HIF ein einheitliches Erscheinungsbild und eine zurückhaltende Eleganz.

Konstruktive und innovative Zusammenarbeit

Die anspruchsvollen gestalterischen Vorgaben, die hohen Anforderungen an die Konstruktion, die Mischung von Neubau und Umbau und die komplexen, etappierten Bauabläufe haben alle involvierten Projektbeteiligten stark gefordert. Die Umsetzung der im Wettbewerb formulierten Zielsetzungen und die beharrliche Weiterverfolgung bis zur Realisation der neuen Fassaden des HIF war nur durch die konstruktive und innovative Zusammenarbeit von Unternehmen, Subunternehmen, Fassadenplaner, Baumanagement, Architekturbüro und Bauherrschaft zu erreichen.

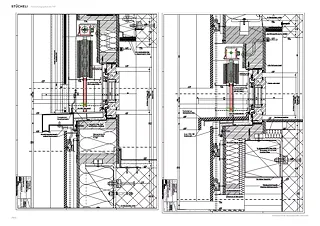

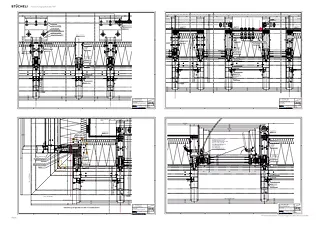

Innovation Fassadenkonstruktion

Bereits im Wettbewerbsprojekt wurde das Ziel formuliert, die Fassaden des HIF mit vorgefertigten Elementen auszuführen. Die Elementfassade bot die Möglichkeit, alle Bauteile unter optimalen Bedingungen im Werk vorzufertigen und durch einen hohen Vorfertigungsgrad die Logistik und Montagezeiten auf der Baustelle zu optimieren. Durch die gewählte Bauweise konnten Elementgrössen von 2,4 Metern Breite und 13 Metern Länge realisiert werden. Die Elemente wurden in Zusammenarbeit der beiden Firmen Aepli und Blumer Lehmann an einem Standort hergestellt. Die Produktion bis und mit dem Einbau der Fensterelemente erfolgte durch die Holzbauunternehmung, die Montage der gesamten Aussenhülle inklusive Beschattung durch die Firma Aepli. Die Qualitätskontrollen wurden von beiden Firmen gemeinsam durchgeführt. Die Elemente wurden liegend auf Transportpaletten gestapelt, gelagert und später auf die Baustelle geliefert. Auf der Baustelle wurden die Elemente mit zwei Kranwinden horizontal angehoben, schwebend in die vertikale Position gebracht und in die vormontierte Unterkonstruktion eingehängt. Mit Elementlängen von 13 Metern konnten drei übereinander liegende Geschosse in einem Zug geschlossen werden. Pro Tag wurden so bis zu 15 Elemente mit einer Fläche von 470 Quadratmetern montiert.

Technische Details und weitere Zahlen

Bei ihren Untersuchungen zum Einsatz von Photovoltaik-Elementen in der Fassade sind die Architekt*innen auf das Solarglas Kromatix gestossen, das in Helligkeit, Farbe und Reflexion auf wechselnde Lichtverhältnisse reagiert. Auf den opaken Flächen innerhalb der Struktur der vertikalen Aluminiumelemente eingesetzt, vermittelt es zwischen den visuellen Eigenschaften des Glases und des Aluminiums.

Das Gebäude erfüllt die Nachhaltigkeitsstandards SGNI-Gold und Minergie-ECO.

Die Planung und Ausführung erfolgten mit Hilfe der digitalen Gebäudedatenmodellierung BIM (Big Open BIM). Das Raumprogramm umfasst 9000 Quadratmeter Labors, 2700 Quadratmeter Büroflächen, 120 Quadratmeter Seminarräume, 1100 Quadratmeter Werkstätten und eine 3100 Quadratmeter grosse Versuchshalle. Die Fassade aus 393 vorfabrizierten Elementen hat eine Gesamtfläche von 12'700 Quadratmetern von denen 360 Quadratmeter mit PV belegt sind. Das schwerstes versetztes Stahlbetonelement wiegt 245 Tonnen.

Das Projekt von Stücheli Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Jeannine Bürgi publiziert.