Das neue Kunsthaus Baselland von Buchner Bründler öffnet seine Tore

Das Industrie- und Lagerareal auf dem Dreispitz in Basel und Münchenstein ist im Wandel. Büro- und Wohnnutzungen halten Einzug neben Bildungs- und Kultureinrichtungen. Die Stiftung Kunsthaus Baselland hat sich von Buchner Bründler Architekten in einer ehemaligen Lagerhalle eine neues Museum einrichten lassen. Drei neue skulpturale Betontürme formulieren eine architektonische Einladung an das Publikum.

Text: Roman Hollenstein

Fotos: Maris Mezulis

Als Kulturstadt geniesst Basel internationales Ansehen in den Bereichen Musik und Theater, vor allem aber in Architektur und Kunst. Für die grossartigen Kunstsammlungen der Stadt wurden in den letzten drei Jahrzehnten mehrere wichtige Neubauten geschaffen: Mario Bottas Tinguely Museum, Renzo Pianos Fondation Beyeler und – als museologische Neuerfindung – das Schaulager von Herzog & de Meuron. Beyeler ist im Vorort Riehen zu Hause und auch das Schaulager liegt nicht im Stadtzentrum, sondern im basellandschaftlichen Münchenstein am Rande des industriell geprägten Dreispitzareals. Längst hat die trinationale Stadt ihre Arme in die Nachbarkantone Baselland und Solothurn sowie nach Frankreich und Deutschland ausgestreckt. Wie eng diese Verflechtung ist, zeigt das Kunsthaus Baselland. Getragen wird es vom dortigen Kunstverein, der 1944 von lokalen Kunstschaffenden gegründet wurde und seit 1952 eigene Ausstellungen durchführt. Mit dem Kunsthaus Baselland eröffnete er 1998 ein eigenes Ausstellungsinstitut – nicht in der Kantonshauptstadt Liestal, sondern in einem umgenutzten Industriebau unmittelbar neben dem Basler Fussballstadion St. Jakob-Park – aber auf basellandschaftlichem Boden in Muttenz.

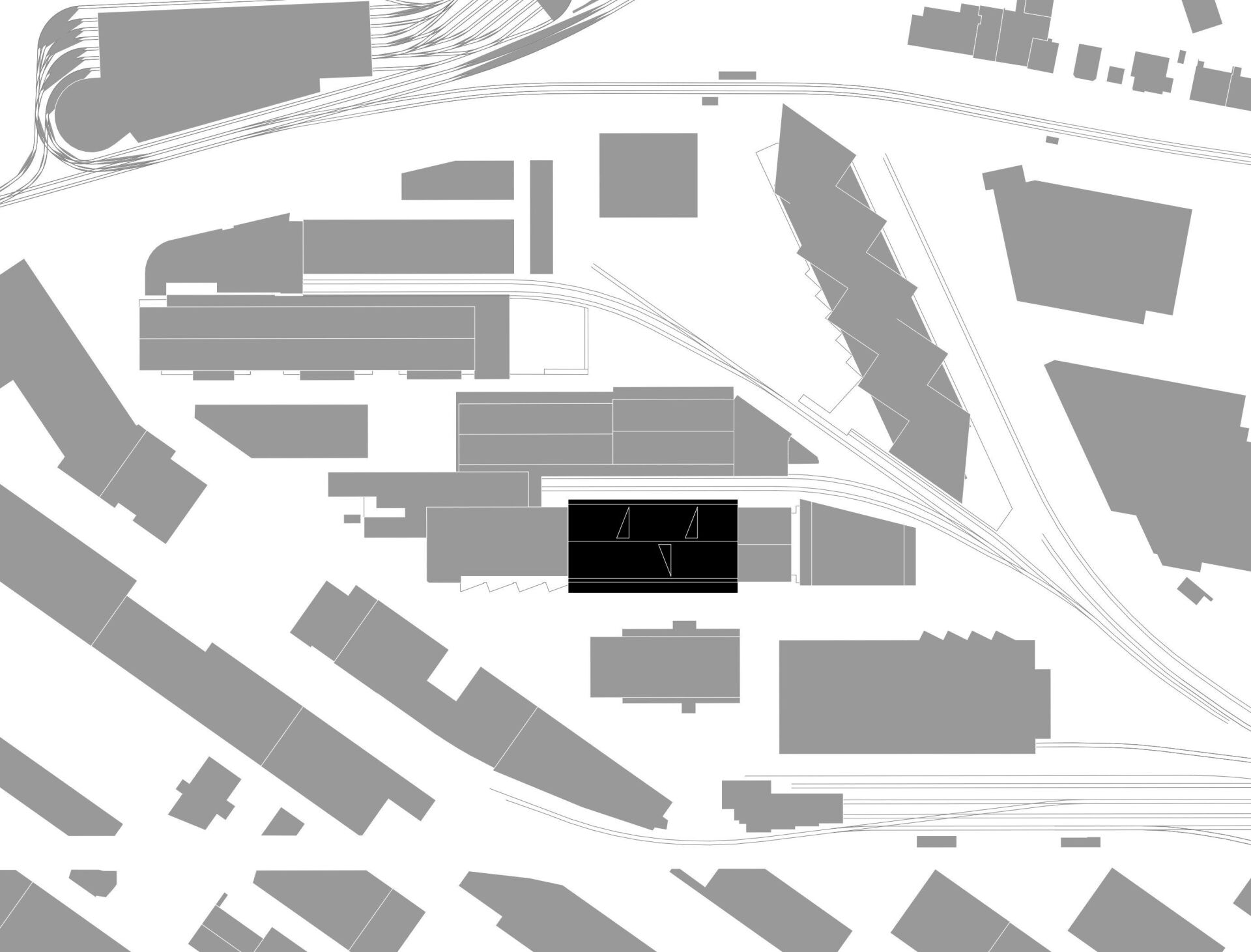

Ein solches hatten Herzog & de Meuron bereits in ihrer 2002 vorgelegten und bis heute nachwirkenden städtebaulichen «Vision Dreispitz» vorgeschlagen. Sie sah vor, das von der Christoph Merian Stiftung (CSM) im Baurecht an rund 400 Unternehmen vergebene Industrie- und Dienstleistungsgebiet Dreispitz, das sich auf 50 Hektaren je zur Hälfte auf baselstädtischem und basellandschaftlichem Boden ausdehnt, in ein gemischt genutztes lebendiges Quartier mit einem pulsierenden kulturellen Herz beim ehemaligen Zollfreilager zu verwandeln.

Prismatische Lichttürme, die in die bestehende Stahlkonstruktion des ehemaligen Lagerhauses eingestellt wurden, sind Ankerpunkte in einer räumlichen Matrix, die den Ausstellungsbereich strukturiert. | Foto: Maris Mezulis

Situation | Plan: Buchner Bründler

Neue Synergien im Kunst-Cluster

Zunächst siedelten sich beim Freilager-Platz Kreativbüros an. Im Herbst 2008 wurde die Dreispitzhalle an der Helsinki-Strasse für kulturelle Veranstaltungen umgestaltet; und zwei Jahre später zog das genossenschaftlich organisierte Radio X auf das Areal. Der Durchbruch gelang 2014, als sich die Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) im markanten Hochhaus von Morger Dettli und im von Müller Sigrist revitalisierten Zollfreilager einrichtete. Fast zeitgleich wurden das von Rüdisühli Ibach für das Haus der elektronischen Künste (HeK) und das Atelier Mondial umgebaute Lagerhaus Oslo-Süd sowie das Archiv- und Wohngebäude Helsinki von Herzog & de Meuron eröffnet.

Längsschnitt | Plan: Buchner Bründler

Das Dreispitzareal ist durch eine Zeilenstruktur geprägt, die aus der Logik der Warenlogistik mit der Bahn und auf der Strasse entstanden sind. | Foto: Maris Mezulis

Umbau mit Fernwirkung

Daniel Buchner und Andreas Bründler, die 1997 ihr Architekturbüro gründeten, waren durch ihre Wettbewerbsentwürfe für Museumserweiterungen in Basel, Zürich und Chur bestens auf den Studienauftrag vorbereitet. Zudem zeichnete sich ihr Büro von Anfang an durch Kreativität aus. Bereits 2002 sorgten sie mit einem Lofthaus an der Colmarerstrasse in Basel für Aufsehen. Es folgten unkonventionelle und von der Kritik gelobte Bauten wie der wabenartige Managerpavillon im chinesischen Jinhua, das Volta-Zentrum mit seinen verschiedenartigen Fassaden in Basel, der brutalistische Schweizer Expo-Pavillon in Schanghai, der begrünte Garden Tower in Wabern bei Bern, aber auch eigenwillige Einfamilienhäuser. Daneben machten die Architekt*innen immer wieder durch kreative Umbauten wie jenem des Hotels Nomad in Basel von sich reden.

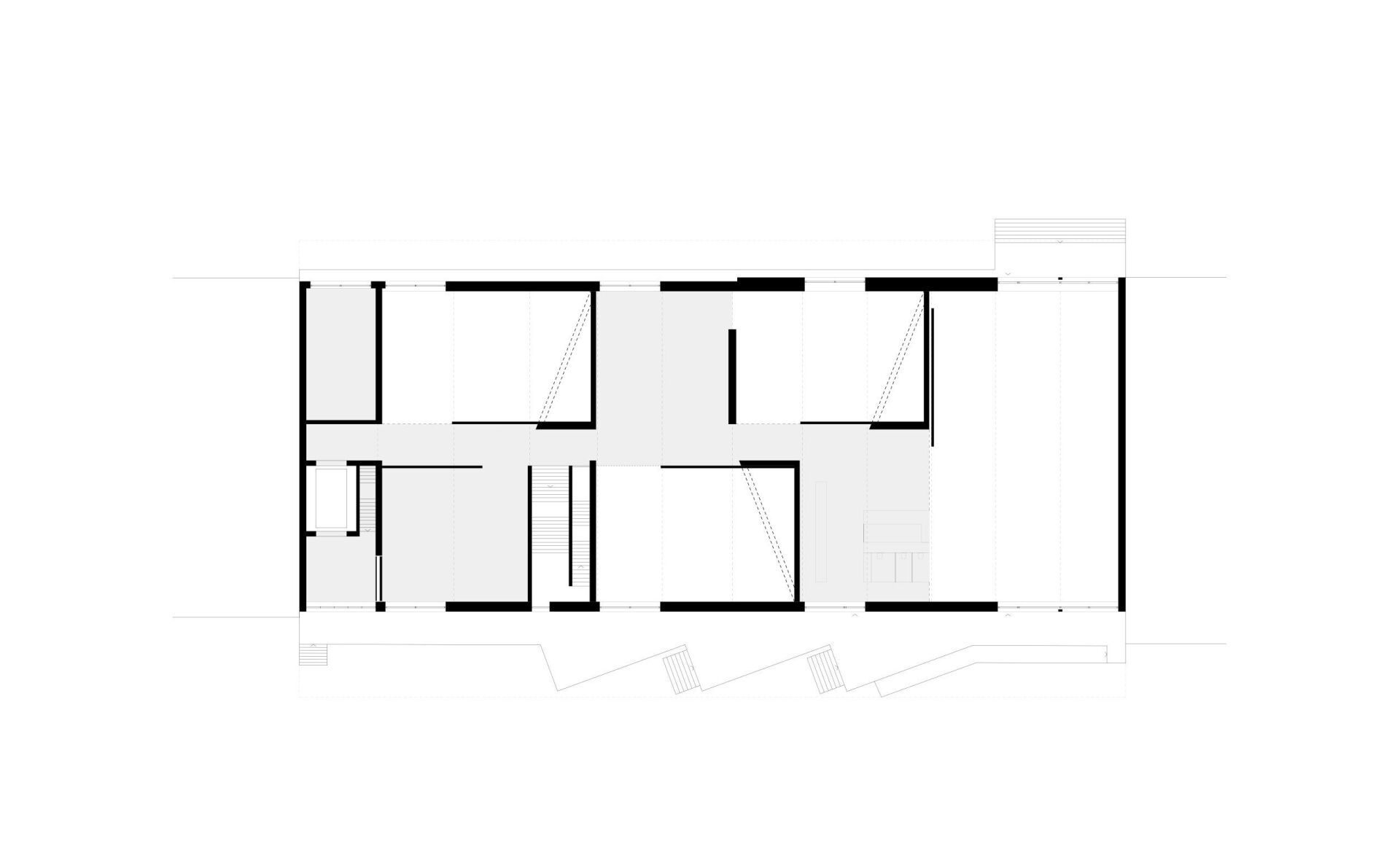

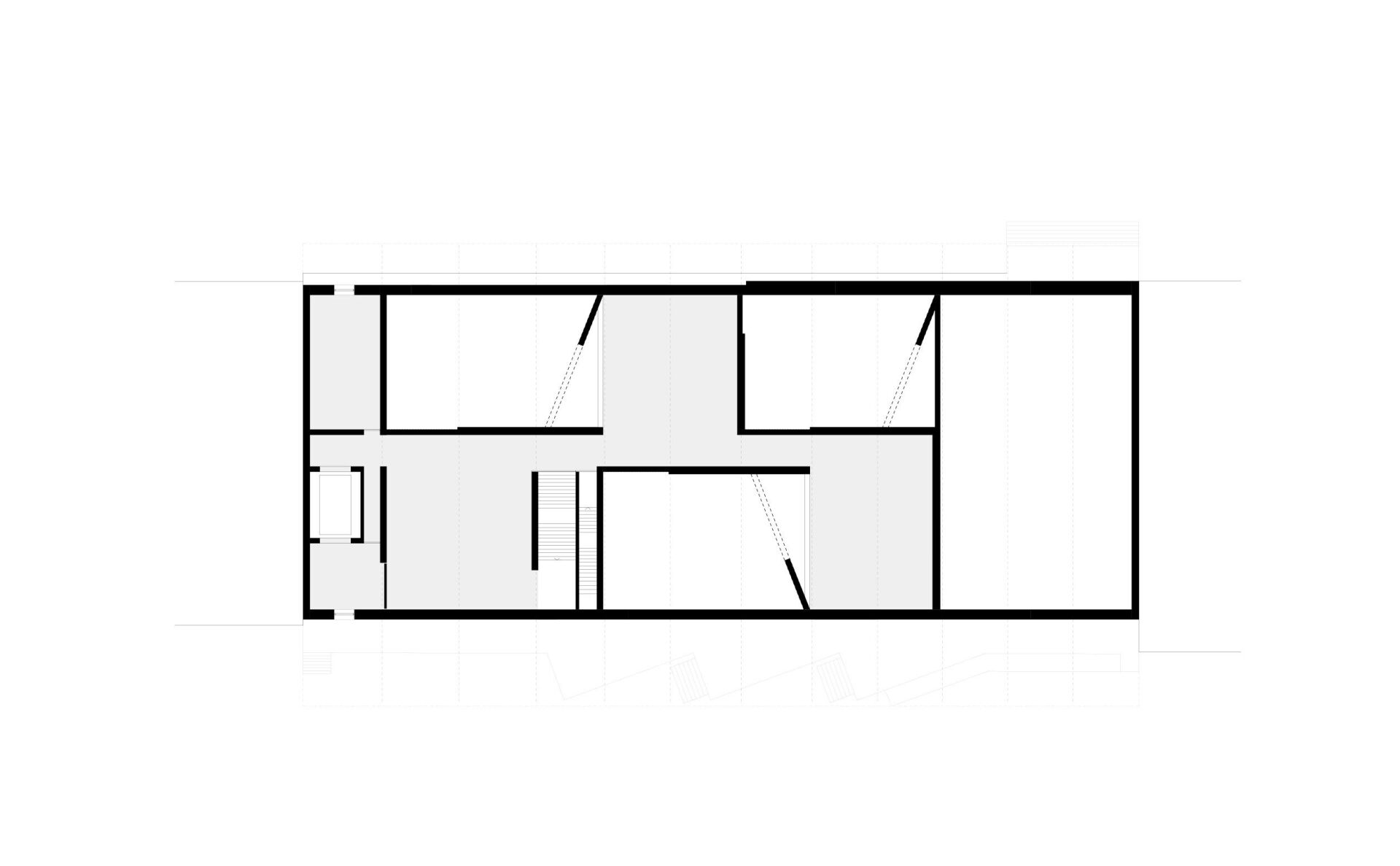

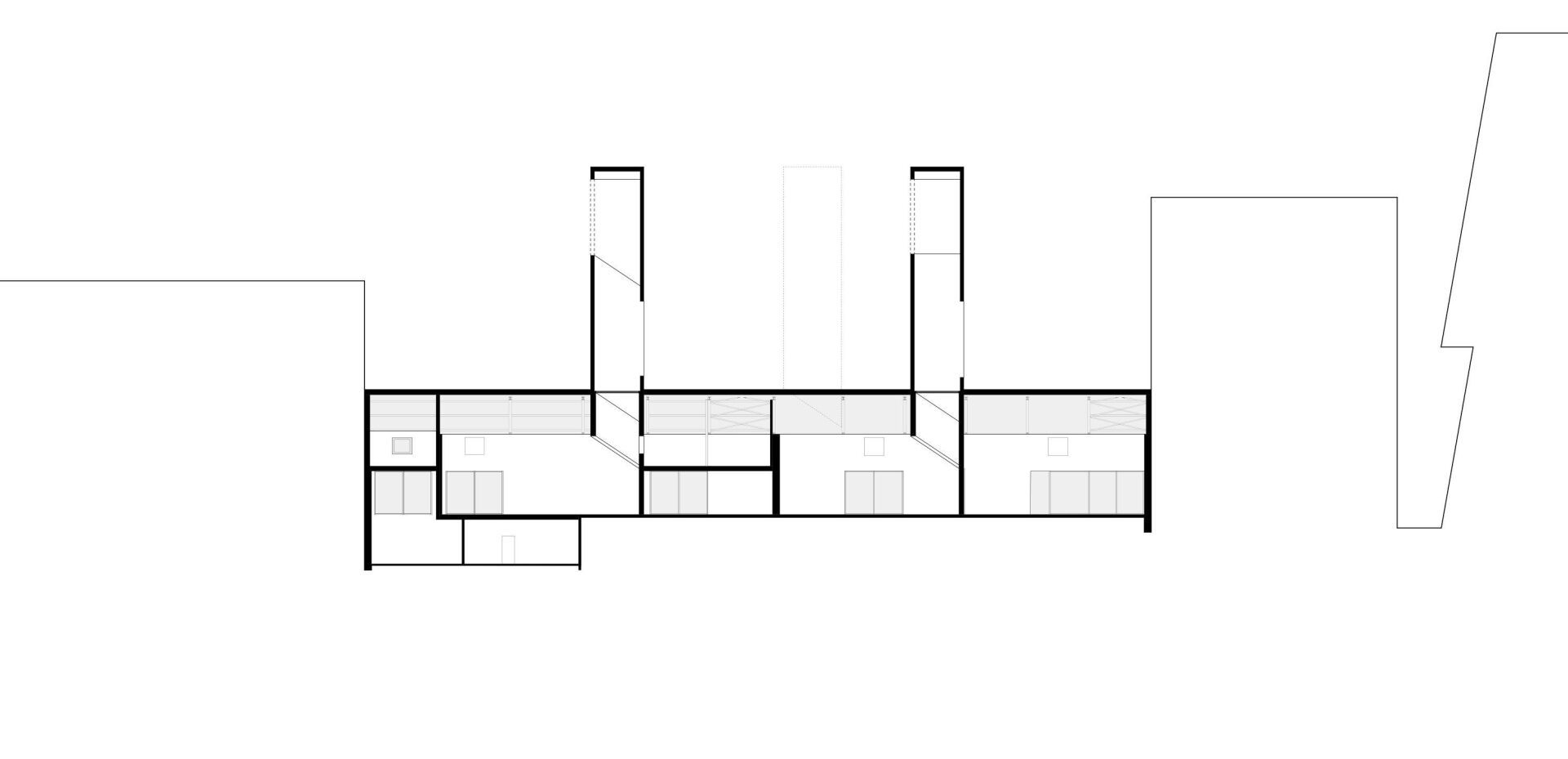

Auch für den Entwurf des Kunstmuseums Baselland favorisierten Buchner Bründler einen Umbau, nachdem sie zunächst mit einem Neubau geliebäugelt hatten. Doch nach eingehender Analyse der Situation und der künftigen Entwicklung des Dreispitzareals, die über kurz oder lang zum Verschwinden der meisten alten Lagerhallen führen dürfte, entschieden sie sich für den Erhalt des typologisch wichtigen Gebäudes. Denn wie Urs Raussmüller bereits 1978 mit der Halle für Internationale neue Kunst (InK) in Zürich bewiesen hatte, eignen sich solche Hallen hervorragend für die Präsentation zeitgenössischer Kunst. Die Architekt*innen schlugen vor, in die 63 x 25 Meter grosse und 10 Meter hohe Halle drei gleich grosse Galerieräume einzufügen, die bis unter das Dach reichen. Im Erd- und Obergeschoss werden diese von weiteren Galerieräumen umspült. So ist eine mäandrierende, abwechslungsreiche Abfolge von unterschiedlich grossen und hohen Ausstellungsräumen entstanden. Getragen wird der möbelartige Einbau von drei 20 Meter hohen Lichttürmen, die das flachgeneigte Wellblechdach durchstossen, dem Altbau Stabilität verleihen und das neue Kunsthaus weithin sichtbar machen. Erstmals erprobt hatten Buchner Bründler diese Vorgehensweise 2010 im Tessiner Bergdorf Linescio, wo sie in die verwitterte Steinhülle eines Rusticos einen Betonkörper einfügten, der von aussen nur durch einen skulpturalen weissen Schornstein erkennbar ist.

Prismatische Lichttürme, die in die bestehende Stahlstruktur der ehemaligen Lagerhalle eingestellt wurden, sind Ankerpunkte in einer räumlichen Matrix, die den Ausstellungsbereich strukturiert. | Foto: Maris Mezulis

Tanzende Türme

Von der Tramhaltestelle Freilager herkommend, sieht man schon von weitem neben dem HGK-Hochhaus die dreieckigen, vom Volumen des halben Hallendachs hergeleiteten Prismen der drei Lichttürme, die über dem Platz zu tanzen scheinen. Dank ihrer geradezu künstlerischen Präsenz werden sich diese riesigen, zwischen Minimalismus und Neokubismus oszillierenden Betonplastiken dereinst wohl auch gegen die Hochhäuser des geplanten Universitätscampus behaupten können, der bis 2032 gleich neben dem Kunsthaus nach Entwürfen von Grafton Architects aus Dublin verwirklicht werden soll.

Hinter dem überdachten Vorplatz des HeK führt eine kurze Treppe in das Foyer des Kunsthauses. Hier planten die Architekt*innen ursprünglich nur den vorgeschriebenen Durchgang zwischen Freilager-Platz und Helsinki-Strasse. Gemeinsam mit der Kunsthaus-Direktorin Ines Goldbach konzipierten sie dann aber ein grosszügiges, durch eine lange Schiebewand abtrennbares Foyer, das zum zwanglosen Aufenthalt, aber auch für Veranstaltungen, Vernissagen und Kunstpräsentationen genutzt werden kann. Der angrenzende Empfangsbereich, der auch als Kaffeebar dient, ist ebenso wie die kleine, als massives Regal gestaltete Bibliothek ganz aus Holz. Das entfernt an die Arte Povera erinnernde Objekt wurde aus alten, nicht mehr tragfähigen Dachbrettern der Dreispitzhalle gefertigt. Restauriert werden konnten jedoch das filigrane stählerne Tragwerk des Daches, die leichten Vordächer und die aus Kalksandsteinen bestehende Gebäudehülle, die man nach innen isoliert und mit Gipsplatten verkleidet hat. Die dem Warenumschlag dienenden Holztore hingegen wurden, um Licht in die zuvor dunkle Halle zu bringen, durch Glastüren und Fenster ersetzt.

Wandhohe Träger und Deckenplatten verbinden die Türme und schaffen eine zweite Ausstellungsebene. Zugleich unterstützen sie die fragile Dachkonstruktion der Fachwerkträger. | Foto: Maris Mezulis

Umweltbilanz

Auch wenn das Kunsthaus Baselland als neuer Leuchtturm in der Schweizer Museumslandschaft überzeugt, stellt sich in Zeiten des Klimawandels unweigerlich die Frage, ob hier der Beton nicht allzu sehr zelebriert wird. Andreas Bründler bestätigt, dass diesbezüglich bereits Kritik laut geworden sei. Er gibt aber zu bedenken, dass das Projekt vor zehn Jahren entwickelt wurde, als die negative CO2-Bilanz von Beton noch nicht die ökologisch geprägten Diskussionen bestimmte. Zudem wäre ein Einbau aus Holz – das in der Museumsarchitektur noch immer einen schweren Stand hat – komplizierter und teurer gewesen. Dass Buchner Bründler aber für ihre geometrisch-skulpturalen Bauten längst auch umweltverträglichere Materialien einsetzen, beweist ein neues Projekt, ein Holzskelettbau für die kantonale Verwaltung in Liestal, dessen pavillonartiger Annex aus Stampflehm errichtet werden soll, ebenso wie die von ihnen geplante monolithische Erweiterung des Kunstmuseums Olten.

Das Projekt Kunsthaus Baselland hat den Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Freizeit & Lifestyle gewonnen.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–3 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.