Das Tragwerk als Mitbewohner – das neue Leben eines Weinlagers

Wie viel Substanz lässt sich bei der Umnutzung eines Industriegebäudes erhalten? Esch Sintzel gelang es, bei der Transformation eines Weinlagers in Basel wesentliche Teile der Bausubstanz nicht nur zu erhalten, sondern als identitätsstiftende Elemente zu inszenieren. Statt die massiven Stützen in Zwischenwänden verschwinden zu lassen, wurden sie skulptural freigestellt.

Text: Marcel Hodel

Fotos: Paola Corsini, Philip Heckhausen

Foto: Paola Corsini

Basel wächst. Deshalb muss laufend neuer Wohnraum geschaffen werden. Die Stiftung Habitat konnte 2013 das ehemalige Gewerbeareal Lysbüchel nahe der französischen Grenze erwerben, auf dem der Detailhändler Coop ein grosses Verteilzentrum betrieb. Einen Teil des Areals verkaufte die Stiftung an die Stadt Basel, den südlichen Teil entwickelt sie selbst zu einem neuen Quartier und teilte es in mehrere Parzellen auf. Das Architekturbüro Esch Sintzel gewann 2018 zusammen mit Aerni + Aernie Ingenieuren und Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten den Studienauftrag für den Umbau der Lagerhalle zu bezahlbarem Wohnraum. Als Generalplaner-Team gemeinsam mit Proplaning haben Esch Sintzel den Umbau realisiert und im Mai abgeschlossen. Die 64 Wohnungen haben 1,5 bis 7,5 Zimmer und bei einer Gesamtbelegung mit 170 Bewohner*innen ergibt sich eine maximale Energiebezugsfläche pro Person von 40 Quadratmetern.

Drei Leben eines Lagers

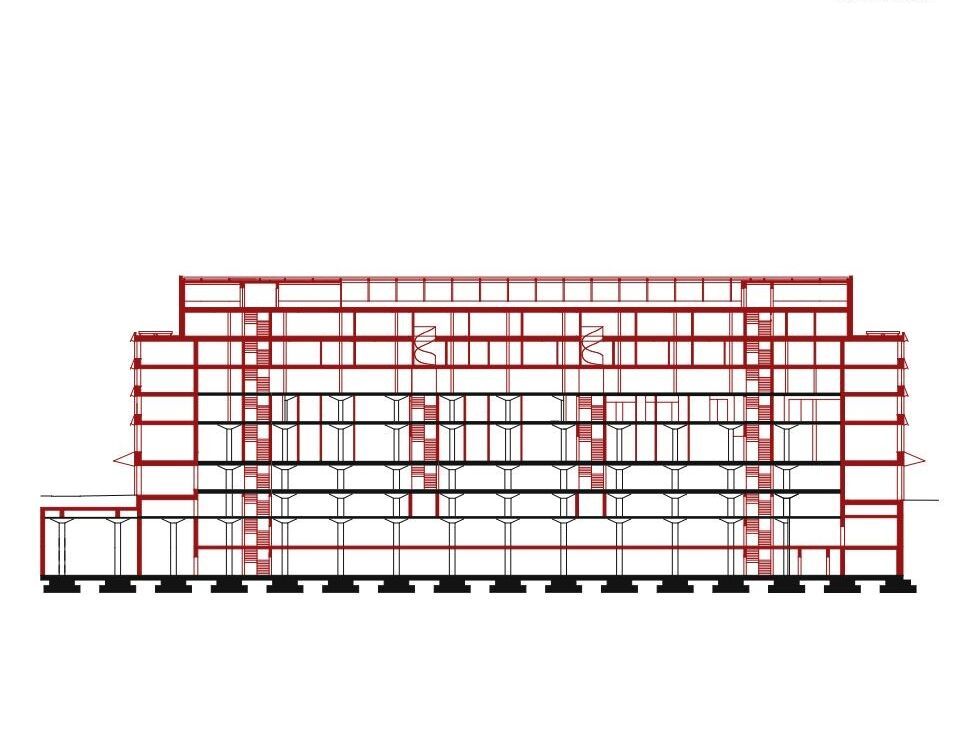

Das Weinlager wurde 1955 errichtet. 1973 wurde es aufgestockt und umgebaut. Es besteht aus Betondecken, die von pilzförmigen Betonstützen in die Höhe gestemmt werden. Die Tragstruktur wurde massiv dimensioniert, da sie ursprünglich 2000 Kilogramm pro Quadratmeter halten musste. Dadurch war eine Aufstockung ohne Verstärkung der Konstruktion möglich.

Bereits vor dem Umbau fügte sich das Lagerhaus gut in seinen städtebaulichen Kontext ein. Grösse und Ausrichtung nahmen die Körnung der Neubauten auf dem benachbarten Novartis Campus vorweg. Im Herzen des Areals Lysbüchel-Süd gelegen, flankiert der Riegel einen neu geschaffenen Wohnhof. Bald wird auf dem grossen derzeit freien Grundstück im Norden ein weiterer Wohnungsbau entstehen und dann gemeinsam mit dem ehemaligen Gewerbebau die Weinlagerstrasse definieren, die von der Elsässerstrasse zum Lysbüchelplatz führt.

Die Architekt*innen haben die bestehenden Qualitäten des Lagers erhalten beziehungsweise herausgearbeitet. Sie verstehen den Umbau nicht als Endpunkt in der Entwicklung des Hauses, sondern nur als einen weiteren Zwischenzustand. Vielleicht wird in ihm nun für hundert Jahre gelebt, danach es aber wieder einer anderen Nutzung zugeführt? Dementsprechend sollte nur so wenig wie nötig in die Tragstruktur eingegriffen werden. Die Wohnungen ordnen sich also der Struktur unter. Dieses Leitbild hat fast alle Entscheidungen im Entwurfsprozess geleitet. Beim Lesen und Bewerten der Wohnungen sowie der Erschliessungs- und Gemeinschaftszonen sollte dies immer im Hinterkopf behalten werden, zumal die Tragstruktur mal faszinierend und monumental inszeniert, mitunter aber auch sperrig und manchmal gar widerspenstig in den Wohnräumen steht.

Archäologische Sorgfalt

Esch Sintzel haben mit viel Sensibilität eine Reihe von Massnahmen durchgeführt, um das Haus bewohnbar zu machen. Mit archäologischer Sorgfalt wurden die vorgefundenen Layer freigelegt und teilweise abgetragen. Zunächst wurde die Fassade des Gebäudes zurückgebaut, Einbauten entfernt und so die mächtigen Pilzstützen im Inneren freigelegt. In jedem Stockwerk gibt es zwei Reihen von zwölf Stützen, die drei Schiffe aufspannen. In ihrer Masse und skulpturalen Qualität erinnern sie an die Bauten der ägyptischen Antike. Wie beispielsweise beim Tempel des Amun Re in Karnak scheinen die Pfeiler nicht Räume aufzuspannen, sondern den Raum zu verdrängen. Dies nicht nur akzeptierend, sondern umarmend, entschieden sich die Architekt*innen, die Stützen nicht zu verstecken oder in Trennwände zu integrieren. Vielmehr wurden sie als identitätsstiftende Elemente in den Wohnungen und Gängen inszeniert.

In einem zweiten Schritt wurden die Geschossdecken auf der Nord- und der Südseite um je rund eineinhalb Meter gekürzt und vier neue Treppenkerne aus Beton eingefügt. So konnte gewährleistet werden, dass im Gebäude mit seinen circa 17 Metern Tiefe gut belichtete Aufenthaltsräume organisiert werden konnten. Auch in der Fassadenebene müssen Lasten abgetragen werden. Hierfür wurden geschälte Fichtenstämme eingefügt. Sie wirken, als hätte man die Spriessen, die nach dem Rückschneiden der Fassaden und Geschossdecken als temporäre Stützen dienten, einfach stehen lassen. Das Holz mit seinen Strukturen und Rissen bildet einen sanften Kontrapunkt zur geometrischen Strenge und steinernen Haptik der Pilzstützen. Wie bei fast allen Umbauten oder Erweiterungen aus der Feder von Esch Sintzel überzeugt auch das Wohnhaus am Lysbüchel durch eine gute Balance zwischen dem Vorhandenen und präzise gewählten neuen Elementen.

Durch die neue Fassade zur Elsässerstrasse fügt sich das umgebaute Lager nun selbstverständlich in die bestehende Häuserzeile ein. | Foto: Philip Heckhausen

Leben im Pfeilerwald

Das erste Obergeschoss mit seinen rund vier Meter hohen Räumen zeigt auf, was der Entwurfsansatz im besten Falle leisten kann: Für die Organisation des Grundrisses wurde ein Mix aus Hallen- und Schottentypologie gewählt. Die schmalen und doch loftartig grosszügig wirkenden Wohnungen reichen von Fassade zu Fassade. Die Pilzstützen befinden sich als rhythmisierende Elemente in der Mitte der Haupträume der Wohnungen. Durch das Freistellen der Pfeiler werden die Dimensionen des Tragwerkes in jeder Wohnung erfahrbar und die Geschichte des Gebäudes unmittelbar erlebbar. Die Stützen sind wie Mitbewohnerinnen, die man beim Einzug kennenlernen darf und an die man sich nach dem Auszug wohl noch lange erinnern wird. Man lebt zwischen ihnen – nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich.

Dass die Wohnhallen nicht als reine Erschliessungsflächen für die übrigen Räume wahrgenommen werden, sondern Aufenthaltsqualität haben, ist die eigentliche Leistung der Architektur. Dem Team von Esch Sintzel ist es gelungen, den Raum durch fein justierte Massnahmen subtil zu gliedern. Zum einen weiten sich die Hallen zur Gebäudemitte hin. Hier befinden sich die Küchenbereiche. Furnierholzoberflächen, Metallabdeckungen und Holzgriffe mit Kunstharzintarsien fügen der von harten Materialien geprägten Atmosphäre eine weiche, menschliche Note hinzu. So ist eine stimmige Collage entstanden. Das Herdfeuer gibt den etwa vier Meter hohen Haupträumen eine starke, ruhige Mitte und domestiziert die Industriehallen. Oberhalb der Zimmertüren gibt es grosszügige Verglasungen. So kann Licht auch in die von den Fassaden entfernten Bereiche der Wohnungen fallen. Die Verglasungen lassen zudem die Raumstruktur beim Blick zur Decke ineinanderfliessen, ohne die Privatheit der Zimmer zu kompromittieren. Zudem wirken die Räume dadurch trotz ihrer ungewöhnlichen Höhen nicht zu sakral. Die Zugänge zu den Bädern und vielen Zimmern sind um 45 Grad gegenüber den Wandschotten gedreht. Bei geöffneten Türen erweitern sich daher die Wohnhallen durch spannungsvolle diagonale Blickbezüge. Bei geschlossenen Türen entsteht ein kleiner Vorplatz vor dem Schlafraum. Die Grundrisse sehen also nicht nur auf den Plänen grafisch attraktiv aus, sondern schöpfen räumlich die Qualitäten des Ortes voll aus.

Es war ein Glücksfall, dass die Struktur es erlaubte, im ersten Obergeschoss Wohnungen mit einer lichten Raumhöhe von rund vier Metern zu realisieren. Im zweiten Obergeschoss hingegen ist der Dialog zwischen dem industriellen Bestand und der neuen Nutzung schwieriger. Hier wurden die gleichen Grundrisse auf ein deutlich niedrigeres Lagergeschoss übertragen. Mit einer lichten Raumhöhe von 2,65 Meter entspricht das Geschoss zwar durchaus dem Standard im Wohnungsbau. Allerdings gibt es dort massive Unterzüge. Dadurch wirken die Wohnungen beengter als im Geschoss darunter und die Idee der durchgesteckten Wohnhalle konnte nicht in gleicher Qualität transportiert werden. Hätten die Architekt*innen dort vielleicht die Typologie wechseln sollen, um besser mit der Situation umzugehen? Wären zum Beispiel ausschliesslich nach Norden orientierte Wohnungen vertretbar gewesen?

Echos

Die Stützen-Platten-Struktur wurde gegen Erdbeben ertüchtigt, indem auf den Stirnseiten im Osten und Westen zwei neue Raumspangen angefügt wurden, die das alte Tragwerk wie Buchstützen stabilisieren. Das Haus rückt damit an den Gehsteigrand der Elsässerstrasse vor und gibt ihm dort eine öffentlich anmutende Präsenz. Bedingt durch ihre Rolle als Erdbebenschutz sind die beiden neuen Köpfe eher geschlossene Volumina. Durch einen verspielten Umgang mit Formen und Materialien wirken ihre Fassaden dennoch ansprechend. Wellblechverkleidungen erinnern an die industrielle Vergangenheit des Quartiers und des Gebäudes und referenzieren zugleich Architekturen der 1970er-Jahre. Sie geben den Stirnfassaden eine selbstverständlich wirkende Beschwingtheit. Die gewellten Elemente sind aus Aluminium – teils unbehandelt glänzen sie silbrig, teils pulverbeschichtet leuchten sie in resedagrün und weinrot. Über den Lochfenstern bilden die Metallpaneele leicht wirkende raumhaltige Stürze aus, welche die bandartigen Fenster darunter optisch vergrössern.

Einige Maisonettwohnungen werden über einen Laubengang im 5. Obergeschoss erschlossen. Die Zirkulationsflächen wurden klein gehalten, indem der Wohn- und Küchenraum zugleich als Entree dient. | Foto: Paola Corsini

Zwei Geschosse des alten Lagers wurden entfernt und dann vier neue Etagen auf- gesetzt. In der für Basel typischen Attikagestaltung, die dem Baugesetz geschuldet ist, staffeln sich die Geschosse nach oben zurück, so dass der Strassenraum ausreichend belichtet wird.

Gegen Norden und Süden wurden der Struktur filigran gefügte Balkonschichten angefügt, welche die dahinter liegenden Fassaden vor Wind und Regen schützen. Diese neuen raumhaltigen Schichten bilden eine direkte Erweiterung der privaten Wohnräume. Zudem kommunizieren sie den Nutzungswechsel selbstbewusst in den Stadtraum. Im Erdgeschoss verjüngt sich die grün duplexierte Stahlstruktur zu punktuellen Auflagern. So wurde eine wettergeschützte Vorzone geschaffen. Sie leitet die Bewohner*innen wie selbstverständlich durch das Foyer zu den Treppenaufgängen.

Die beiden mittleren Treppenhäuser wurden nach dem zweiten Obergeschoss nicht mehr weitergeführt. Die Erschliessung der Wohnungen erfolgt im dritten Obergeschoss über eine innere Strasse und im fünften Obergeschoss über einen Laubengang. Es gibt dort Senioren-, Klein- und Maisonettewohnungen. Sie sind gut geschnitten und schöpfen ihr räumliches Potenzial aus, indem sie teilweise doppelgeschossige Räume anbieten.

Promenadendeck

Das Dachgeschoss im sechsten Stock wird gemeinschaftlich genutzt: Hier befinden sich ein Waschsalon und ein Aufenthaltsraum. Der eigentliche Höhepunkt ist eine überdachte Laube. Sie erstreckt sich fast über die gesamte Hauslänge und steht allen Bewohner*innen zur Verfügung. Ihre leichte Stahlrahmenkonstruktion und der Holzboden erinnern an Festzelte oder ein Schiffsdeck. Von hier aus schweift der Blick über die ganze Stadt bis nach Frankreich hinüber; ein verführerischer Raum, der zum Verweilen und Feiern einlädt.

Die kollektiv nutzbare, gedeckte Dachterrasse wurde erst im Verlauf der Planung eingefügt. Sie wirkt wie ein grosszügiges Promenadendeck auf einem Schiff. | Foto: Philip Heckhausen

Das Projekt von Esch Sintzel reiht sich ein in die aktuellen Entwürfe einiger junger Architekt*innen, die Nachhaltigkeit nicht nur als Einhaltung evaluierbarer Kodexe, sondern auch als soziale Aufgabe verstehen. Sozial bedeutet für sie zu versuchen, Architektur zu schaffen, die nicht bloss reaktiv auf die Normen und Anforderungen antwortet. Esch Sintzel versuchen proaktiv ihre Entwürfe mit sorgfältigen Details und spezifischen Lösungen anzureichern und so mit Identifikationspotenzial aufzuladen. Die Bewohner*innen des umgebauten Lagers werden durch die Architektur eingeladen, sich mit dem Gebäude auseinanderzusetzen. Dies führt hoffentlich zu einer neuen Wertschätzung des Bestandes. Soll künftig mehr als bisher umgebaut statt ersetzt werden, ist dies der richtige Ansatz. Denn erst durch die Beziehung der Menschen zur bestehenden Bausubstanz entsteht überhaupt die Wahrnehmung, dass diese wertvoll und schützenswert ist. Als Architekt*in zu helfen, eine solche Wertschätzung zu generieren, ist am Ende des Tages nachhaltiger als die Erfüllung von Nachhaltigkeitsrichtlinien.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen