Der Lindenhof ermöglicht städtisches Wohnen auf dem Land

Der ehemals landwirtschaftlich genutzte Lindenhof in Amriswil steht unter Denkmalschutz. Als die Scheune abbrannte, wurde Lukas Imhof beauftragt, an deren Stelle ein neues Wohnhaus zu errichten. Mit dem analogen Entwurf wurden viele Aspekte des vormaligen Riegelbaus wieder aufgegriffen, zugleich aber mit Split-Level-Typologien ganz neue Qualitäten hinzugefügt. Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie man auf dem Land zeitgemässen, urban anmutenden Wohnraum schaffen kann, ohne das Ortsbild zu beeinträchtigen.

Text: J. Christoph Bürkle

Fotos: Hannes Heinzer

Der Ersatzneubau anstelle der Scheune, ein altes Wohnhaus und eine Remise bilden einen gemeinsamen Hof. Der alte Brunnen ist Mittel- und Treffpunkt. | Foto: Hannes Heinzer

Als «stille Zonen» werden in der Schweiz die ländlichen «Restgebiete» zwischen den Städten beziehungsweise den metropolitanen Regionen bezeichnet. Dort gibt es Agrarwirtschaft, Landschaftsparks sowie Rückzugsgebiete und Freizeitangebote für die Städter. Schon lange sind diese Zonen der fortschreitenden Suburbanisierung ausgesetzt und unterscheiden sich durch die stetig ausgebauten Infrastrukturen – vor allem die Erweiterungen des öffentlichen Verkehrs – kaum noch von den Lebenswelten der Städte. Dadurch sind ländliche Gebiete auch für Gewerbe- und Industrieansiedlungen – besonders auch wegen der niedrigen Bodenpreise – zunehmend attraktiv geworden. Es folgten Zuzügler, junge Familien, die das Landleben und die damit verbundenen niedrigeren Mietzinse schätzen, was wiederum einen höheren Bedarf an Wohnungsbau mit sich bringt.

Alternative zum Einfamilienhaus

Schon immer vollzog sich die Urbanisierung in den ländlichen Zonen entlang der Hauptverkehrsadern. Strassendörfer und Streusiedlungen verdichteten sich zunächst an diesen Achsen und weiteten sich erst danach ins umliegende Land aus. Das lässt sich besonders gut an der Magistrale von Frauenfeld nach Romanshorn nachvollziehen, an welcher sich beinahe das gesamte Geschehen des Thurgaus aufspannt. Von Ernte- und Viehtransporten über Schwerverkehr bis zum Individualverkehr – hier muss jeder durch, der sich im Kanton bewegt. Das brachte in den Ortschaften unschöne Einhausungen und Lärmschutzwände hervor, welche die Ortsbilder langfristig belasten. Denn auch wenn der Verkehr mittlerweile häufig über Umfahrungen gelenkt wird, werden sie wohl nicht mehr verschwinden. Sinnstiftende Wahrzeichen wie die Kirchen, die von der Landstrasse als sichtbare Monumente auf die Ortszentren verweisen, werden heutzutage nicht mehr gebaut. Heute scheint nur mehr die überdimensionierte Müllverbrennungsanlage in der Nähe von Weinfelden als weit sichtbare Landmarke – gleichsam als Kathedrale des Fortschritts – den Weg zu weisen.

Bevölkerungszuwachs, bauliche Verdichtung, Kanalisierung des Verkehrs und landwirtschaftliche Nutzungsänderungen führten schliesslich zu einer revidierten Bauzonenordnung, besonders im Raum Amriswil, die viel Potenzial für architektonische Neuerungen zulässt. Ziel ist es, den Verkehr mit möglichst wenig Landverbrauch zu dezentralisieren, die noch vorhandenen freien Landschaften wenn immer möglich zu erhalten, die Ballungsräume nach innen zu verdichten, nicht mehr benötigte Landwirtschafts- und Industriebauten für Wohnraum umzunutzen und ortsbildfördernd zu erhalten. Im Gegenzug kann auf neue Wohnsiedlungen weitgehend verzichtet werden.

Das neue Gebäude steht im Dialog mit seiner Umgebung und fügt sich harmonisch in den Kontext des Ortes ein. | Foto: Hannes Heinzer

Alt, umgebaut oder neu?

Ein gutes Beispiel für diese Strategie ist der Ersatzbau für die Scheune des Lindenhofes in der Ortschaft Oberaach, das politisch zu Amriswil gehört. Hierfür entwickelte Lukas Imhof einen Entwurf, der sich eng am Vorgängerbau orientierte und doch zu einer ganz eigenständigen Typologie führte. Der Lindenhof ist ein historisches Bauernhofensemble aus dem frühen 19. Jahrhundert, das aus einem leicht asymmetrischen Geviert eines Wohnhauses mit klassizistischen Anklängen, einer Remise und der Scheune besteht.

Die Hofanlage gehört zu den prägenden Bauten der an architektonischen Highlights nicht gerade reichen Gemeinde, und als die von 1829 datierende Scheune 2018 einem Brand zum Opfer gefallen war, wurde man sich schnell einig, dass sie – zumindest was die Aussenform angeht – wieder aufgebaut werden sollte. Allerdings mit neuer Nutzung: Es galt in der Kubatur der Scheune kostengünstigen Lebensraum für Familien und WGs zu schaffen. Ein auf dem Lande eher seltenes Konzept, aber repräsentativ für eine stetig wachsende Gruppe von Projekten, die urbane Wohnkonzepte in den ruralen Raum transferieren.

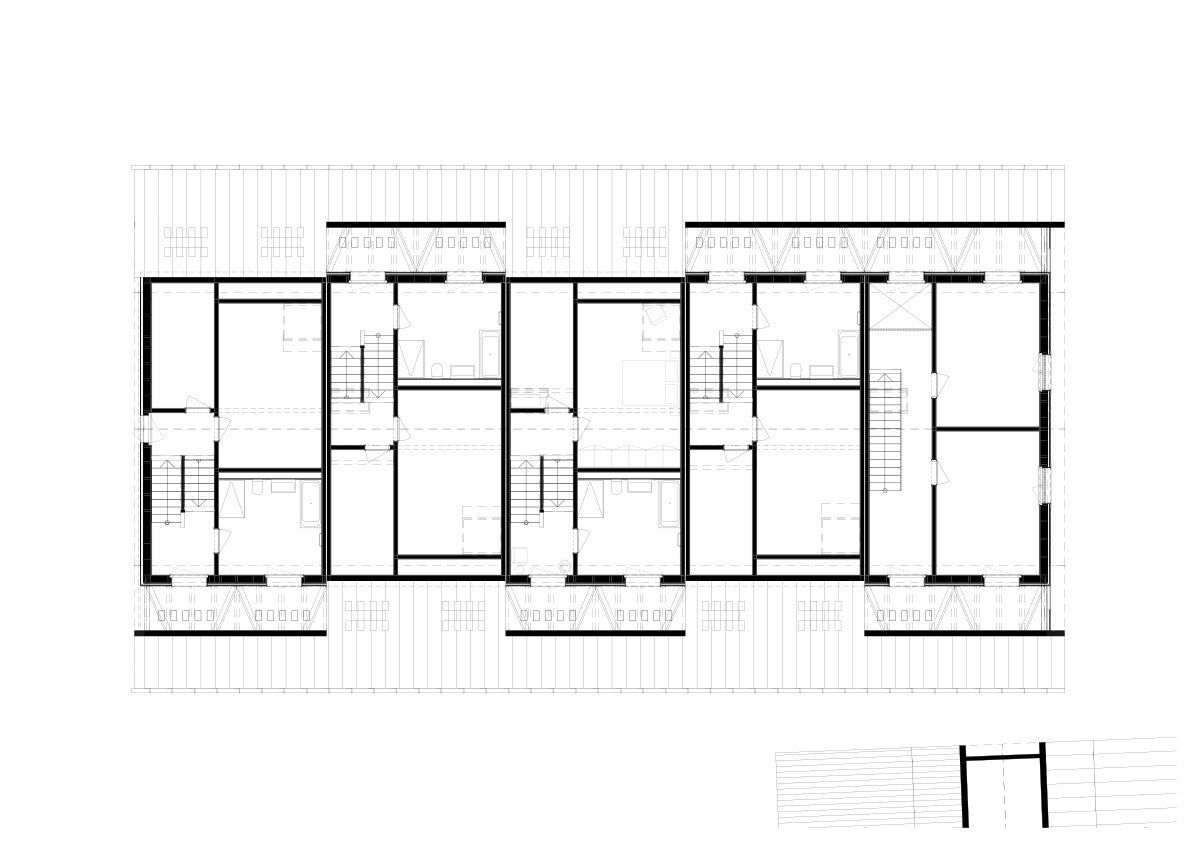

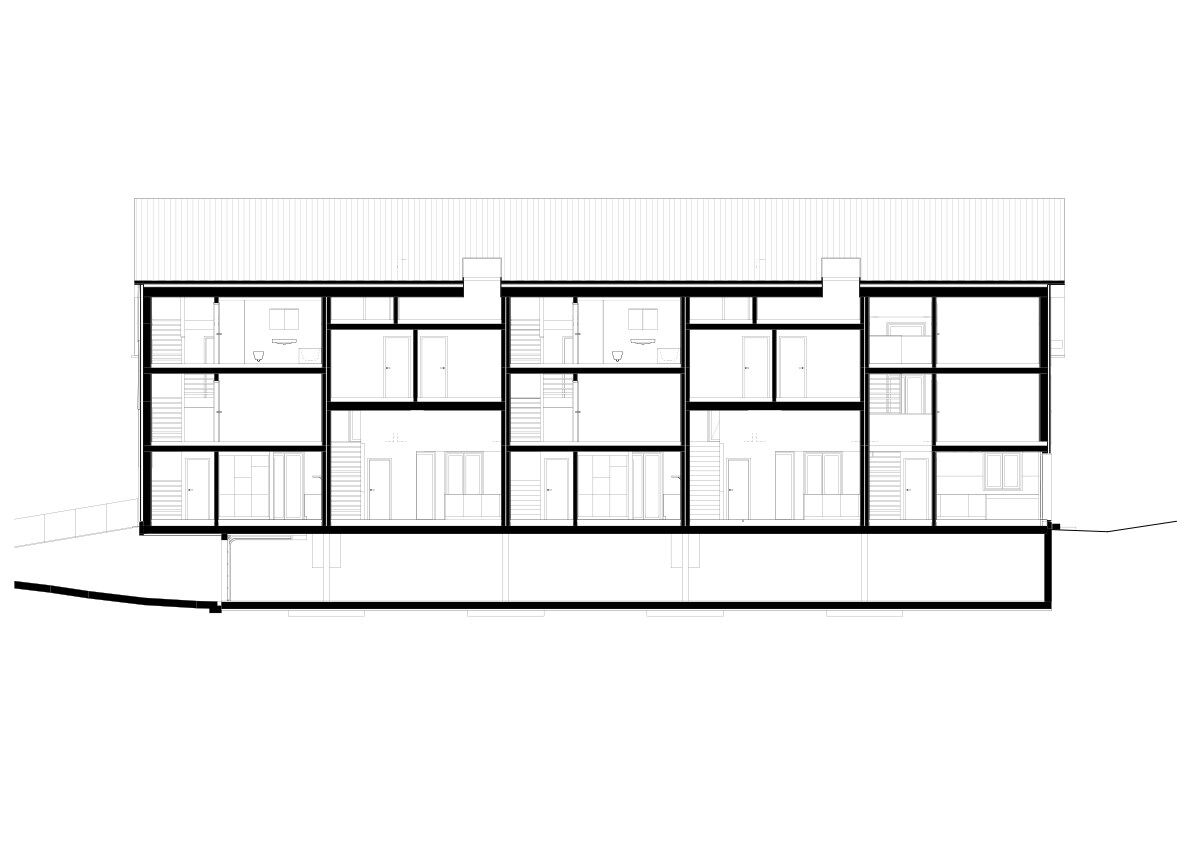

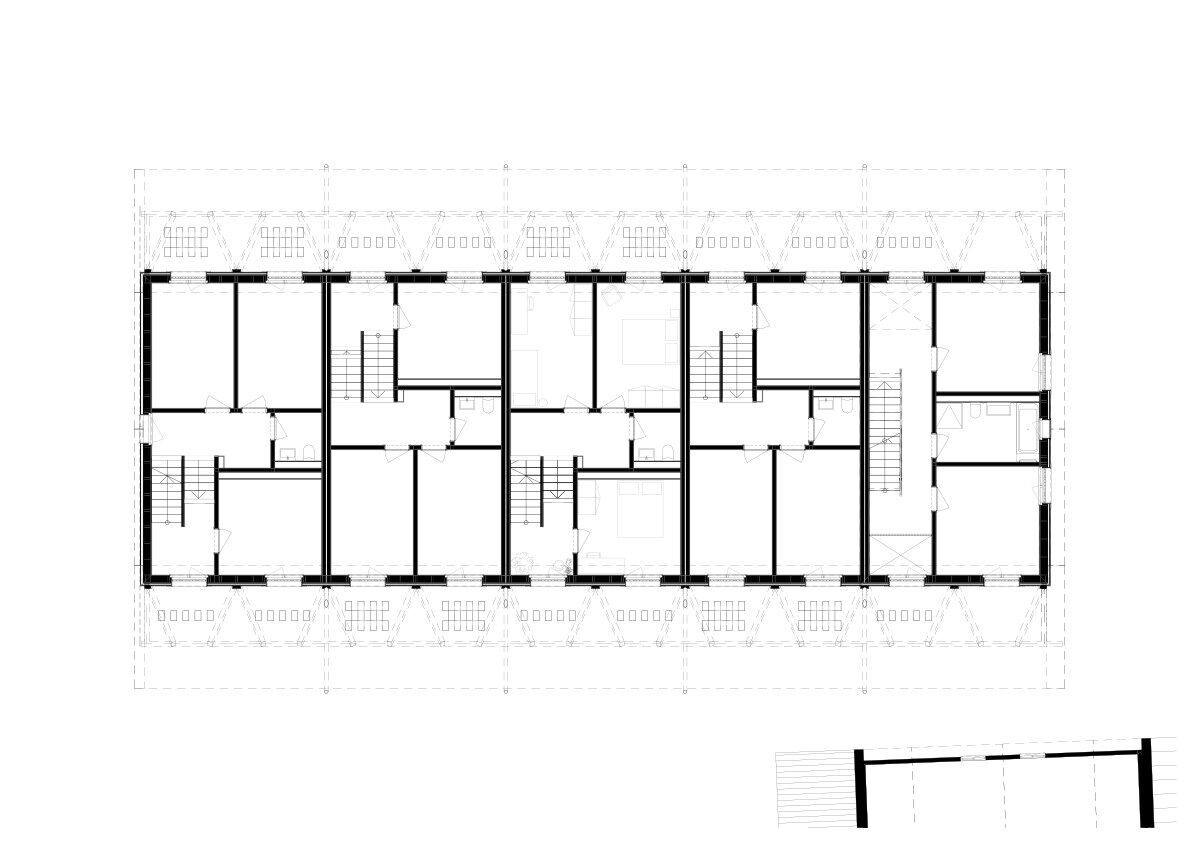

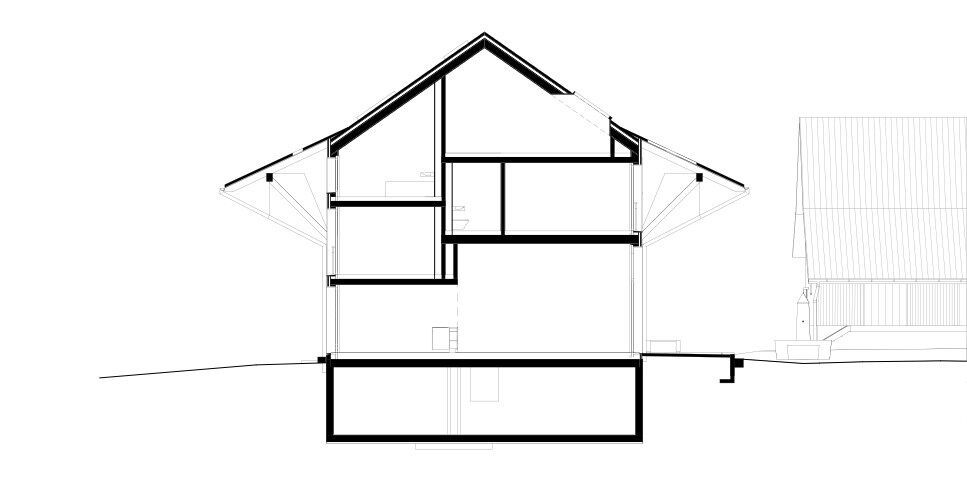

Der Vorgängerbau gab die Kubatur vor. Bei normalen Geschosshöhen wären die Fenster der Dachgeschosse in den Wänden zu niedrig und den Dachflächen zu hoch geworden. Der Querschnitt zeigt, wie das Problem mit einem Split-Level gelöst wurde. Querschnitt | Plan: Lukas Imhof Architektur

Die Wohnungen haben überhohe Wohn- und Eingangshallen, vor denen eine Gemeinschaftsterrasse liegt. | Foto: Hannes Heinzer

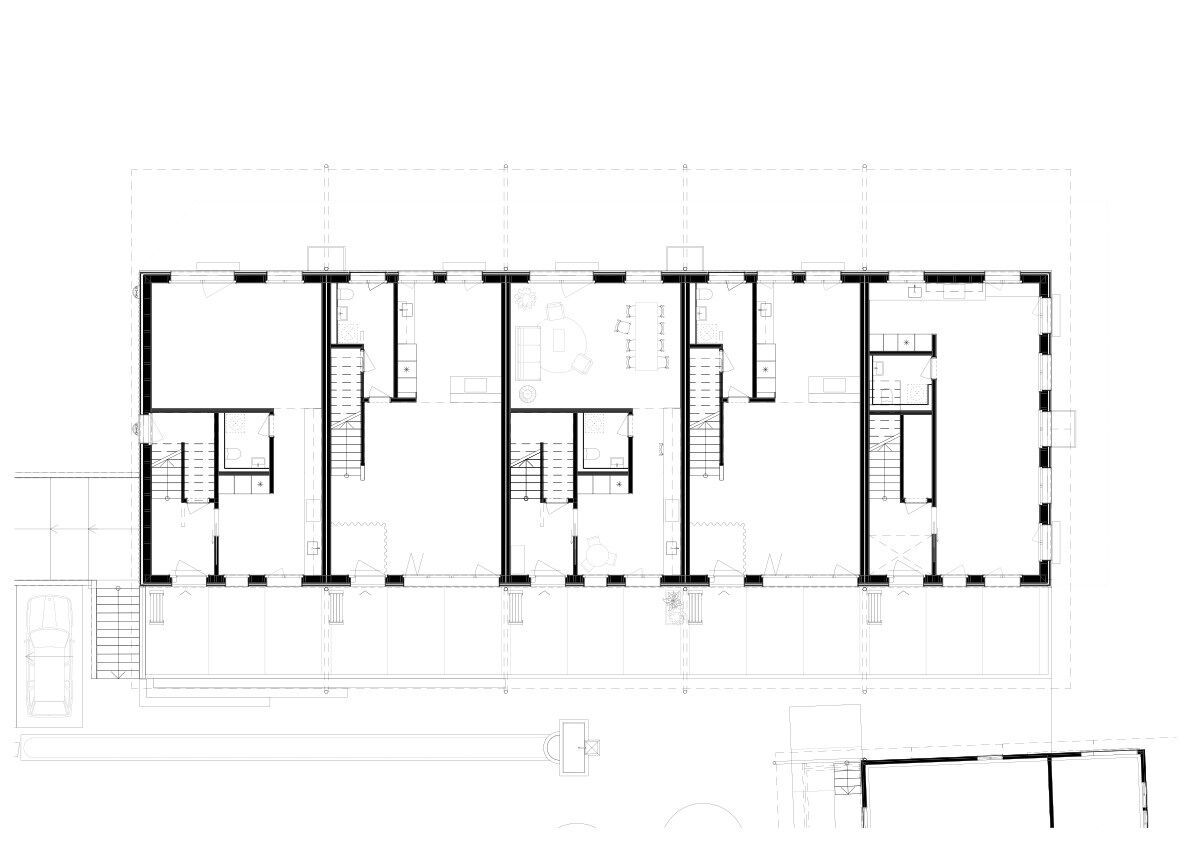

Wohnen in der «Scheune»

Um möglichst grosse und differenzierte Wohnräume zu erhalten, entwickelte Lukas Imhof zusammen mit Krattiger Holzbau einen Elementbau, der im Split-Level vielfältige Raumstrukturen ermöglicht. So haben die 5,5-Zimmer-Wohnungen auf 155 Quadratmetern Halbgeschosse auf versetzten Ebenen mit individuellen und nutzungsoffenen Grundrissen. Allen gemein ist aber eine grosse Wohnhalle, die wechselseitig zum Hof oder zur Landschaft hin ausgerichtet ist. Die klaren Räume und die reduzierten und präzise gesetzten Materialien – viel Holz und Parkettböden – zusammen mit durchdachten Farbkombinationen, die an Konzepte der Moderne erinnern, runden das Bild des zeitgemässen urbanen Wohnens souverän ab. Holzverstrebungen und Fichtenholzlattung verstärken das Bild einer Scheune und auch die rote Eternitverkleidung an der Westseite referenziert lokale Bauten.

Bildhaft, doch zeitgemäss

Der neue Lindenhof ist ein äusserst gelungenes Beispiel der eingangs beschriebenen veränderten Planungsstrategie in «stillen Zonen». Um den mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Hof umzunutzen und gleichzeitig das historische Bild der Anlage zu erhalten, orientierte sich Lukas Imhof, der in der Nähe aufgewachsen ist, an der Typologie von Riegelbauten. So zeigt der Bau eine harmonische und eigenständige architektonische Sprache, die das Dorfbild selbstbewusst prägt und Erinnerung an den Lindenhof wachhält. Zugleich ist eine urbane und zeitgemässe Wohneinheit entstanden, die deutlich macht, dass man auch auf dem Land verdichten kann und sich die Qualitäten von Einzelhäusern mit gemeinschaftlichem Wohnen verbinden lassen, ohne der Zersiedelung und dem Landverbrauch Vorschub zu leisten.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–2 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen