Dorfgemeinschaft ist für Gasser, Derungs mehr als ein Bild

Zwischen boomendem Massentourismus und Abwanderung – der Alpenraum wandelt sich stark. Das stellt Architektur und Innenarchitektur vor Herausforderungen, eröffnet aber auch Chancen. Innenarchitekt*innen wie Gasser, Derungs reagieren auf diese Veränderungen mit ganzheitlichen Konzepten. «Ehrliche» Materialien stehen bei ihnen im Zentrum ebenso wie der Versuch, nachhaltige Entwicklungen zu fördern und dem Verlust lokaler Kultur entgegenzuwirken.

Text: Sabrina Hobi

Die sakral anmutenden Kalträume im Chesa Gregori in Zuoz wurden sorgfältig restauriert und für Veranstaltungen und Ausstellungen minimal ergänzt. | Foto: Benjamin Hofer

Ob erwünscht oder unerwünscht: Der mächtigste Wirtschaftszweig in den Bergen ist der Tourismus. Er bestimmt, wo die Siedlungsstrukturen wachsen, wo gebaut und umgebaut wird. Orte, die nicht attraktiv genug sind, um Gäste anzuziehen, stagnieren oder schrumpfen zunehmend. Die wenigen oder fehlenden Arbeitsmöglichkeiten zwingen Einwohner wegzuziehen – eine alpine Brache wird hinterlassen.

Das Innenarchitekturbüro Gasser, Derungs realisiert seit vielen Jahren verschiedene Projekte im Alpenraum, darunter zahlreiche Umbauten und szenografische Arbeiten. Sie stehen dem globalen Massentourismus kritisch gegenüber. Mit ihren Arbeiten wollen sie die historischen Dorfbilder sichern und – wenn immer möglich – einen «gesunden» Tourismus in einem überschaubaren Massstab gewähren. Mit den Sozialstrukturen der Dörfer verzahnt, sollen davon möglichst breite Schichten der Bevölkerung profitieren und die Dorfgemeinschaften gefördert werden. Für die Innenarchitekt*innen besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Bild des Dorfes und den vorhandenen sozialen Strukturen. Entsprechend arbeiten sie bei ihren Projekten mit der gegebenen Bausubstanz. Wenn sie modifizieren, dann ohne den Charakter gänzlich zu überformen.

Man kann sich dennoch fragen, welche Werte generiert werden, wenn Tourismus sich architektonisch getarnt in Dorfgemeinschaften einnistet. Herangezoomt an die Projekte von Gasser, Derungs, offenbaren sich Antworten dazu: Mit ihren Arbeiten bringen sie Gäste an Orte, die sich fernab von Resorts finden. Damit stärken sie nicht nur die Wirtschaft und halten die Dörfer bewohnt und lebendig, sondern sie vermögen auch kleineren Betrieben ein Überleben zu sichern. Denn wenn neben einem hochstehenden Restaurant ein Dorfladen, eine Beiz und eine Handvoll Pensionen überleben können, entstehen Mehrwerte für alle.

Gemeinschaften stärken

Gasser, Derungs arbeiten bereits seit vielen Jahren im alpinen Raum und versuchen bei ihren Projekten stets Werte über die konkreten Bauaufgaben hinaus zu generieren. Sie sind selten in den mondänen Resorts, sondern primär auf der Ebene der Dörfer tätig. Ihre Arbeiten wollen weniger als Wegbereiter der globalen Tourismusindustrie verstanden werden, sondern als Werkzeuge zur Stärkung der Gemeinschaft. Für sie hat die Bewahrung der Authentizität der alpinen Dörfer Priorität. Das könnte man als Romantisierung übersetzen, wovon sich die Innenarchitekt*innen jedoch bewusst distanzieren. Vielmehr sehen sie darin einen Lösungsansatz, um der fortschreitenden Abwanderung der Einheimischen entgegenzuwirken.

Ein hoher Raum, eine einzigartige Lichtstimmung und robuste Materialien – die zum Wintertheater umgebaute Scheune in Riom bietet einen stimmungsvollen Rahmen für unterschiedlichste Darbietungen. | Foto: Bowie Verschuuren

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, geht jedem ihrer Projekte eine umfassende Untersuchung des Kontextes und der Gegebenheiten voraus. Ein zentraler Faktor – sowohl für das äussere Bild von Gebäuden und Dörfern als auch für die Innenbereiche und die Raumatmosphären – ist die Materialität. Für Gasser, Derungs ist im Alpenraum die Verwendung von «ehrlichen» Materialien wie Holz und Stein nicht bloss eine ästhetische Präferenz, sondern ein ausschlaggebendes Kernthema ihrer Konzepte. Die Zusammenarbeit mit den Herstellern vor Ort begünstigt nicht nur die Firmen selbst, sondern zeugt auch von logistischen und nicht zuletzt ökologischen Vorteilen. Gasser, Derungs assoziieren mit den spezifischen Materialien sowohl Authentizität als auch Langlebigkeit. Gekoppelt mit der Rückbesinnung auf traditionelle Bautechniken versprechen sich die Innenarchitekt*innen von ihren Projekten, dass sie sich unaufgeregt in das bestehende Dorfbild einfügen – konträr zu den oft ikonischen Bauten des Massentourismus.

Zwischen den alpinen Gebieten und dem Tourismus besteht eine massgebliche Abhängigkeit – egal ob man dies mag oder nicht. Wichtig ist, deren Interaktion ausgewogen und nachhaltig zu gestalten. Denn wenn Monokulturen sich breitmachen, geht das Kulturgut des Ortes, der Charakter und das gemeinschaftliche Dorfleben verloren und es entwickelt sich ein ungesundes Ungleichgewicht.

Sanfter Kulturtourismus

Dem stellt sich beispielsweise das Dorf Riom mit einer beispielhaften Verschmelzung von Pflege der lokalen Identität mit dem kontinuierlichen Ausbau der Infrastruktur für Kulturveranstaltungen mit nationaler Strahlkraft entgegen. Der Ort im Oberhalbstein wird zwar von vielen Touristen durchfahren, die über den Julierpass ins Engadin wollen, jedoch halten sie in den kleinen Dörfern fast nie an. Auf diesem Potenzial aufbauend, haben Gasser, Derungs mit so wenigen Eingriffen wie möglich einen historischen Stall in das Wintertheater für das Origen-Festival verwandelt. Dabei lag der Fokus auf der Wahrung der einmaligen Atmosphäre des Gebäudes. Die bestehende Materialität als Teil des Designs ermöglicht einen grosszügigen neuen und zugleich historischen Raum für breit gefächerte kulturelle Veranstaltungen. «Es entsteht eine einzigartige Situation, die die Innovation mit der Tradition verschmelzen lässt», beschreibt der diplomierte Innenarchitekt Remo Derungs das Projekt.

Die Stiftung Nova Fundaziun Origen wurde für ihre Arbeit und verschiedene in Riom verwirklichte Projekte im Jahr 2018 vom Schweizer Heimatschutz mit dem Wakkerpreis 2018 ausgezeichnet. Der Stall wurde zu einem zentralen Objekt im Dorf und fördert damit das gesamte Oberhalbstein in seiner nachhaltigen Entwicklung.

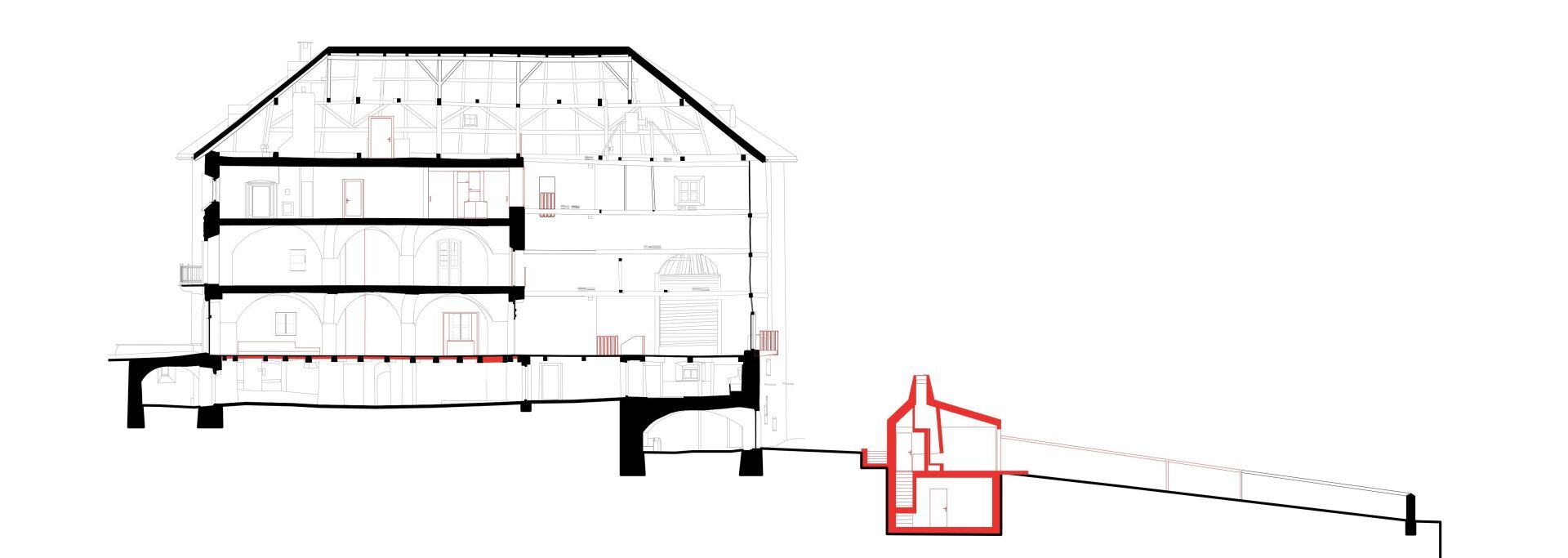

Chesa Gregori, Zuoz, Längschnitt | Plan: Gasser, Derungs

Komfortstandards hinterfragen

Eine andere Ausgangslage stellt das Herrschaftshaus Chesa Gregori aus dem 16. Jahrhundert in Zuoz dar. Dieses besitzt bereits einen hohen Stellenwert für die Ortschaft und ist von baukultureller Bedeutung. Das Gebäude wurde früher zwar landwirtschaftlich genutzt, erfüllte aber zugleich Aufgaben zum Wohnen und zur Repräsentation. Lange Bauforschungen offenbarten unzählige Eingriffe und eine tiefgreifende Entwicklungsgeschichte. Carmen Gasser Derungs, diplomierte Innenarchitektin, fasst das Konzept für die Restaurierung und Sanierung wie folgt zusammen: «Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Bei der Chesa Gregori galt es erstrangig die Spuren der Baugeschichte und die Historie des Gebäudes zu erhalten. Alles weitere musste sich dem unterordnen.» Entsprechend fielen die meisten Entscheidungen bei der Projektentwicklung zugunsten des Erhalts des architektonischen Erbes aus. Die charakteristischen Kalträume wurden zu einem primären Teil des Gestaltungsplans. Lediglich Abschnitte der Eingangsebene und die Wohnräume im ersten und zweiten Obergeschoss wurden als beheizbare Einheiten organisiert. Konträr dazu erhielt die Scheune, die sich mit mehreren Lageretagen über die gesamte Höhe des Hauses erstreckt, nur eine elektronische Grundausstattung. Weitere unterschiedlich grosse, beinahe sakral anmutende Kaltbereiche sind die Alleinstellungsmerkmale der Chesa Gregori. Zukünftig sollen sie im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Passend zu den historisch geprägten Fassaden wurde auch der Innenbereich der Chesa Gregori in Zuoz zugunsten des Charakters saniert. | Foto: Benjamin Hofer

Das grössere Ganze

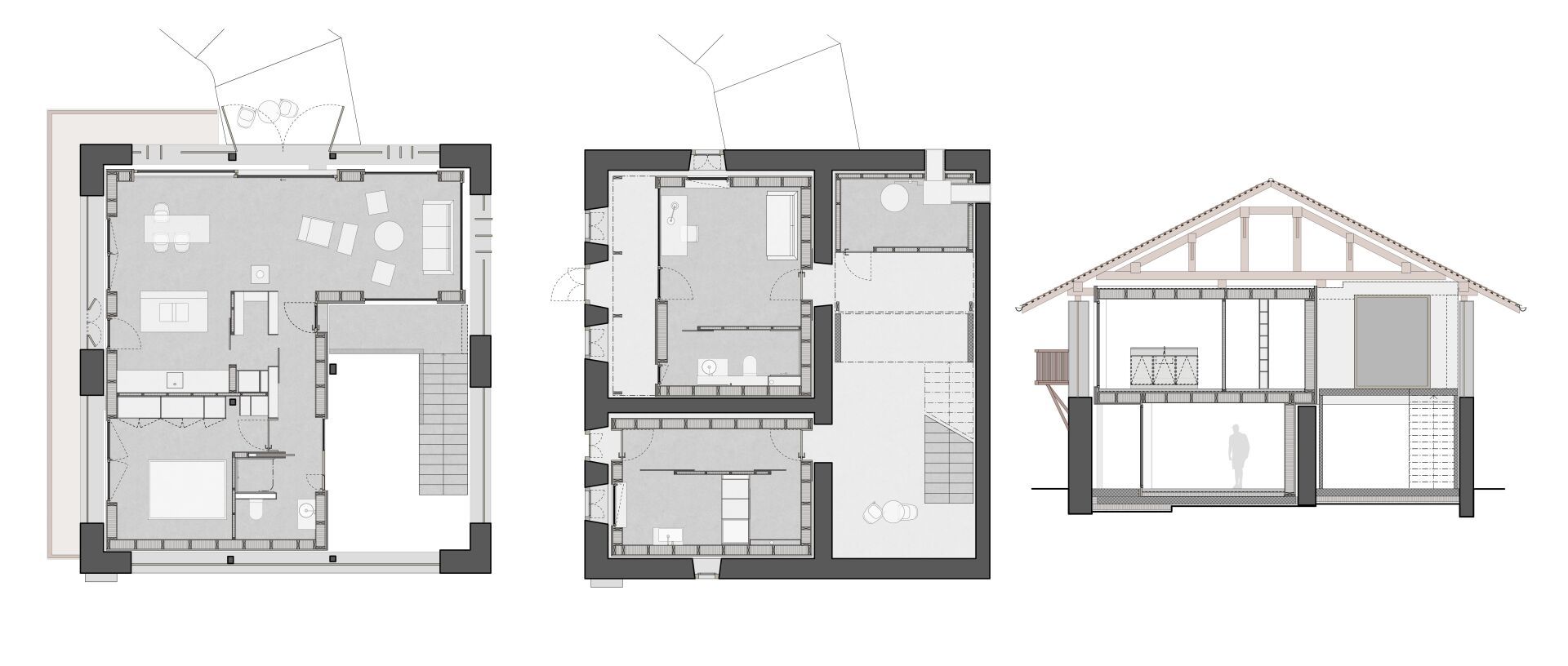

Ab wann und in welchem Ausmass ist ein Umbau oder gar Neubau in alpinen Gebieten überhaupt vertretbar? Was wird priorisiert – das menschliche Bedürfnis, die Nachhaltigkeitsaspekte, das Ortsbild oder die Historie? Diverse Ausgangslagen führen zu abweichenden Antworten. Es macht einen Unterschied, ob sich ein Gebäude, wie etwa der Stall von Gasser, Derungs in Scharans, in einem gut erschlossenen Dorf oder abseits im Hochgebirge befindet. Bei einem Umbau im Dorf sind die meisten technischen Grundlagen und Anschlüsse bereits vorhanden und auch der Transportweg gestaltet sich mehr oder weniger einfach. Ein Umbau oder eine Nutzungsänderung kann das Dorfleben und die Ortsentwicklung fördern und zu einer intakten Dorfgemeinschaft beitragen.

Die umgebenden Kalträume lassen die Materialität und Stimmung des Altbaus noch immer gut spürbar. | Foto: Ralph Feiner

Erdgeschoss – Obergeschoss – Querschnitt | Pläne: Gasser, Derungs

Ganzheitliche Konzepte

Gasser, Derungs streben nach Aussen- wie Innenräumen, die jeweils als ganzheitliche Orte wahrgenommen werden. Um das zu erreichen, werden zusätzlich zu den architektonischen Entscheidungen vor allem auch das Raumempfinden und die Atmosphäre in die Konzeptentwicklung miteinbezogen. Neben dem Visuellen spielt Haptik, Akustik und Geruch eine bedeutende Rolle. Dafür lassen die Gestalter*innen Strategien aus den Disziplinen Architektur, Innenarchitektur und Szenografie nahtlos ineinandergreifen. Das Team von Gasser, Derungs versucht im Entwurfsprozess über das Bestimmen von Geometrien, Materialien und Konstruktionsweisen hinaus stets eine zeitliche Dimension mitzudenken. So wird der Raum als ein Instrument zur Strukturierung von Dramaturgien gedacht.

Auch wenn er nun als Einfamilienhaus dient: Beim ehemaligen Stall in Scharans konnten die prägenden Raumwirkungen im Innen- und Aussenbereich erhalten werden. | Foto: Ralph Feiner

Ein gutes Beispielhaft dafür ist der Umbau einer alten Remise in eine Gaststätte im bündnerischen Fürstenau nahe Thusis. Betreiber und Sternekoch Andreas Caminada strebte ein hochstehendes, vegetarisches Restaurant an, in dem er Zutaten aus dem eigenen Garten serviert. Gasser, Derungs entwickelten dafür ein ungewöhnliches Raumkonzept: Die Gäste sitzen im exklusiven Restaurant Oz unmittelbar in der Küche. Der Koch kocht an einer Insel und der Tisch für die Gäste befindet sich direkt um dieses additive Element herum.

Für die Ausstattung des Restaurants Oz in Fürstenau wurden ergonomische Aspekte mit funktionalen in ein Gleichgewicht gebracht. | Foto: Gaudenz Danuser

Die Kochinsel, welche zugleich Esstisch ist, besticht durch ihre ungewöhnliche Formensprache. | Foto: Gaudenz Danuser

Der Text wurde in Arc Mag 2024–4 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen