Ein Gefühl für das Gesamte – H&dM verwandelt ein Kraftwerk in Brooklyn in ein Kunstzentrum

Fast alle Architekt*innen möchten Innovationen schaffen. Entsprechend braucht es Selbstdisziplin, ein Bauwerk zu entwerfen, welches von Passanten und Besucher*innen nicht – oder nur bei genauem Hinsehen – als neu erkannt wird. Herzog & de Meuron haben für die Umnutzung eines Kraftwerks in Brooklyn in ein Zentrum für Kunst einen solchen Ansatz gewählt. Alt und Neu wurden zu einer selbstverständlich wirkenden Einheit verbunden.

Text: Markus Breitschmid

Fotos: Iwan Baan

«Ich anerkenne nicht, dass das Malerische nur das ist, was aus der größtmöglichen Variation von Form und Farbe entsteht; und dass neben einer geraden Linie auch eine krumme stehen sollte. […] Kurz gesagt, ich bin ein entschiedener Gegner des sogenannten Kontrasts. Ich halte das Konzept, durch Gegensätze nach Ausdruck zu suchen, für eine Torheit (nur grobe und anspruchslose Menschen artikulieren sich durch Gegensätze).»

Caspar David Friedrich

Powerhouse Arts ist eine gemeinnützige Produktionsstätte. Es ist kein klassisches Museum, aber doch ein Ort für Kunst. Denn das sanierte Bauwerk in Brooklyn dient der Kunstproduktion und der Beschäftigung mit Kunst ganz allgemein. Das Haus besteht aus 170 000 Quadratmetern Werkstattfläche für die Fertigung von Objekten aus Holz, Metall, Keramik sowie Textilien und Drucken. Das Gebäude ist als Zentrum für Künstler*innen, Herstellende und andere Handarbeitende gedacht und soll sicherstellen, dass das industrielle Erbe und seine konkrete Manufaktur auch in Zukunft in New York präsent sind.

Räume für Kunst

Herzog & de Meuron haben sich einen gros-sen Namen mit Räumen für die Kunst gemacht. Über allen steht natürlich der gewonnene Wettbewerb und die Ausführung der Tate Modern in den 2000er-Jahren. Sowohl in London als auch bei Powerhouse Arts ging es darum, eine nicht mehr gebrauchte Turbinenhalle in einen Kunstraum zu verwandeln. Frühe Werke der Basler Architekt*innen, welche ebenfalls der Kunst dienen, sind das Gebäude für die Sammlung Goetz in München (1992) und – vielleicht programmatisch am nächsten zum Powerhouse – das Atelier für Rémy Zaugg in Mülhausen (1996). Formal und von der Bauidee her enger verwandt mit dem Gebäude in Brooklyn sind das CaixaForum in Madrid (2008), der Espacio Goya in Zaragoza (2007), das Tai Kwun Center in Hongkong (2018) oder der Umbau der – ebenfalls in New York City gelegenen – Park Avenue Armory (2016). Der Verweis auf diese Vorgängerprojekte ist insofern wichtig, da man die Herangehensweise der Architekt*innen für das Powerhouse Arts aus ihnen herausdestillieren kann. Und trotzdem ist das Projekt in Brooklyn einzigartig – wie man es von Herzog & de Meuron erwartet.

Powerhouse Arts, Brooklyn in New York | Foto: Iwan Baan

Ganzheit

Bei Herzog & de Meuron geht es auch nach rund 500 Bauaufträgen immer noch – wie zu Beginn ihres Schaffens – um die Idee, genauer gesagt um die Bauidee. Das bringt uns zum zweiten Teil des Zitates des Malers Caspar David Friedrich (1774 – 1840), in dem dieser weiter ausführte: «Ich bin der Meinung, dass ein wirklich wahres Kunstwerk eine definierte Idee vermitteln muss. Der Geist des Betrachters muss entweder in Richtung Freude oder Trauer, in Richtung Feierlichkeit oder Glück bewegt werden, aber nicht in Richtung aller Merkmale, die in einem Wirrwarr von Eindrücken vereint sind. Das Kunstwerk sollte nur eines sein; und dieser Wille soll das gesamte Kunstwerk so durchdringen, dass jeder einzelne Teil des Kunstwerks die Struktur des Ganzen besitzt.» Damit beschrieb Friedrich sehr treffend die überragende Qualität und Charakteristik des Powerhouse Arts – seine Ganzheit. Vorläufig könnten wir sagen, dass Ganzheit ein Gefühl für das Gesamte vermittelt, eine Erzählung schafft und die Verbindung des Einzelnen zur Welt betont. Jeder Aspekt des architektonischen Ausdrucks soll zur Wahrnehmung des existenziellen Raums und seiner Bedeutung in der Gegenwart beitragen.

Die verschiedenen Werkstätten in der Non-Profit Organisation Powerhouse Arts bieten Möglichkeiten, selbst Werke zu produzieren oder sie sich anfertigen zu lassen. | Foto: Iwan Baan

Im Eingangszitat von Friedrich haben wir gelesen, dass der Künstler wenig vom Konzept des Kontrastes hielt. Er glaubte nicht, dass durch Gegensätze der massgebende Ausdruck erweckt werden kann. Bei den Arbeiten von Herzog & de Meuron ist das – rund zweihundert Jahre später – nicht immer so. Es ist schwer denkbar, dass Friedrich Konzepte wie das CaixaForum oder das Museum für Kulturen in Basel (2010) als sinnstiftend erachtet hätte: Denn bei diesen Bauten dominiert der Kontrast. Im Powerhouse Arts hingegen würde sich der Meistermaler mit seiner Ansicht bestätigt fühlen.

Nachgezeichnet

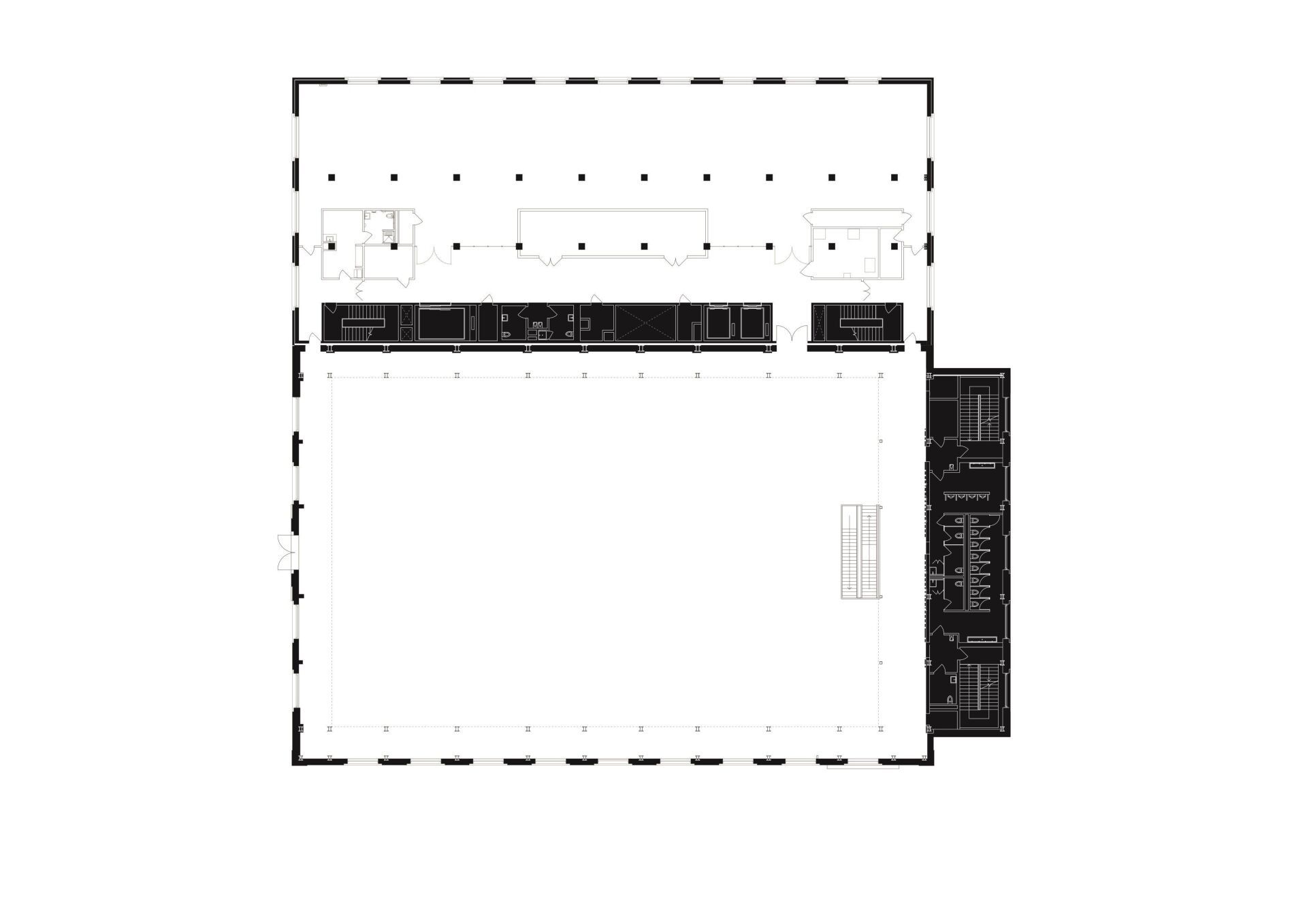

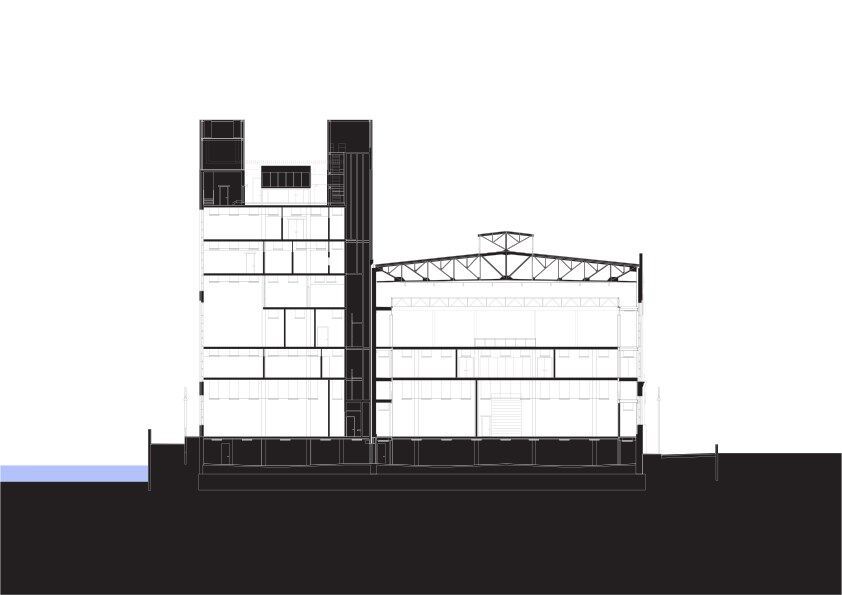

Natürlich hat auch das Powerhouse Arts zwangsläufig Differenzen. Die eine Hälfte des Bauwerks ist ein Neubau; die andere wurde 1904 als Teil der Brooklyn Rapid Transit Power Station gebaut. Aber man muss genau hinschauen, um ablesen zu können, dass in den vergangenen rund 70 Jahren nur die Turbinenhalle dort gestanden hat, da das Kesselhaus in den 1950er-Jahren abgerissen worden war. Im Gegensatz zum CaixaForum sind die Spuren der Geschichte im Powerhouse Arts weniger vordergründig.

Nachdem das Kraftwerk für rund ein halbes Jahrhundert Energie für das kontinuierlich wachsende öffentliche Verkehrssystem von Brooklyn geliefert hatte und danach der erhaltene Teil leer stand, machten sich zu Beginn dieses Jahrtausends Graffiti-Künstler*innen in dem fortan als «Fledermaushöhle» bekannten Gebäude breit. 2010 wurde der Gowanus Kanal, welcher am ehemaligen Kraftwerk vorbeizieht, von der US-amerikanischen Bundesumweltbehörde als sanierungsbedürftig eingestuft. In der Folge entschloss man sich, auch das Kraftwerk einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Geschichte des Gebäudes und der von Industriearchitektur geprägte Kontext Brooklyns waren massgeblich für die Vorgehensweise der Architekt*innen. Die wichtigste Entscheidung war, dass ein neuer Teil errichtet wurde, der die Kubatur des vormaligen Kesselhauses nachzeichnet.

Über diese generelle Entscheidung hinaus offenbart sich – wenn auch nicht unmittelbar sichtbar – die spezifische Herangehensweise, wie dieser Neubau sich gegenüber seinem Vorgängerbau und seinem alten und neuen Nachbarn verhalten soll.Der neue Teil wurde auf dem Fundament des Kesselbaus errichtet. Dies bot den Vorteil, dass keine Baugrube ausgehoben werden musste. Bei einem Grundstück, welches nur leicht über dem Meeresspiegel liegt, erleichtert das einiges. Die bestehende Turbinenhalle wurde repariert und baustatisch stabilisiert. Verschiedene Schichten, Bauelemente und Details wurden behalten und integriert.

Die grosse Halle wird für Ausstellungen, Performances und andere Events genutzt. | Foto: Iwan Baan

Geschichte

Dabei machten sich Herzog & de Meuron die Potenziale von Farb- und Texturgestaltung zu Nutze. Darin hat das Büro eine lange Expertise. Man erinnere sich beispielsweise an frühe Projekte wie das Blaue Haus in Oberwil (1980). Der alte Teil der Tubinenhalle ist ein mit Backstein verkleideter Stahlbau; der neue Teil ist aus Sichtbeton. Die Architekt*innen haben viel Zeit investiert, um den Ton der roten Farbe sowie die Beschaffenheit der Materialoberflächen genau zu definieren. Herzog & de Meuron sind Grossmeister solcher Ausdruckssprachen und -formen.

Und ganz gewiss hätte dann genau hier – aber nicht nur hier – der romantische Maler seine grosse Genugtuung: Wenn man vor dem Powerhouse Arts steht, kommt einem Friedrichs Gemälde «Der Mönch am Meer» (1810) in den Sinn. Mit dem Unterschied, dass das «Geschichte» (im Heidegger’schen Sinne) – also die eigentlichen Schichten der Materialien in ihrer Transformation – bei Herzog & de Meuron vertikal verläuft und bei Friedrich horizontal. Bei beiden Werken handelt es sich aber um einen reduktiven Prozess. Die Reduktion vereint die Teile und macht sie zu einem Ganzen. Sie führt also nicht zu einer Verarmung, sondern zu einer Bereicherung. Durch die Dimensionen der Betonschalung beziehungsweise der von ihr zurückgelassenen «Nähte» und das Auswaschen der Beton-oberfläche sind die Fassaden nicht weniger lebendig und tief als bei Friedrich oder dann Mitte des 20. Jahrhunderts beim New Yorker Maler und Bildhauer Barnett Newman (1905 – 1970) im Abstrakten Expressionismus. Herzog & de Meuron brauchen keine Motive für ihren Beton, um Stimmung, Ausdruck und Sinn zu erzeugen. Die Oberflächenbeschaffenheit und der Einfluss der Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel der Lichteinfall oder Patina durch Niederschläge, vermögen es, die Betrachtenden kreativ zu machen und Sinn zu stiften.

Es bedurfte entsprechend auch keiner neuen Erfindung für die grossen vertikalen Fensteröffnungen. Deren Form wurde mehr oder weniger eins-zu-eins von der bestehenden Turbinenhalle übernommen und in beiden Teilen mit neuen Fenstern geschlossen.

Kunstfabrik

Das Volumen des neuen Teils überragt jenes der Turbinenhalle beträchtlich. Im Gegensatz zu früher, als riesige Kamine aus den Heizkesseln dieses Teils des Bauwerkes dramatisch emporschossen, endet der Bau nun mit einer zurückhaltenden horizontalen Konturlinie gegen den Himmel. Der Ausdruck des Baus ist daher ruhiger, vielleicht auch monumentaler, und – man könnte sagen – reflektiver geworden. Das gilt sicherlich auch für das veränderte Raumprogramm: Die dampfenden Heizkessel und lauten Turbinen haben Räumen für die Kunstmanufaktur und die Auseinandersetzung mit dieser Platz gemacht. Wobei man sich vorstellen kann, dass die Räume auch «laute» Kunst beherbergen könnten – im eigentlichen und metaphorischen Sinne. Insbesondere der alte Turbinenraum mit seiner offenen Stahlkonstruktion und den zum Teil erhaltenen Graffiti-Malereien ist meilenweit entfernt von der Nüchternheit eines noblen Kunstsalons, in dem sich städtisches Bildungsbürgertum auf den letzten Stand des Kunstschaffens bringen will.

Für den Beton wurden keine Zeichnungen erstellt. Betonsteine, Glaswände mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Estrichböden und Aufputzleitungen erzeugen eine robuste Werkstattatmosphäre. | Foto: Iwan Baan

Der Charakter ist nach wie vor der einer Fabrik – einer Kunstfabrik. Herzog & de Meuron haben nicht versucht, zu verniedlichen. Alle Räume sind roh und exponiert, was sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit zusammenführt. Nur die Möblierung und die in feinem Holz gehaltene Eingangsschleuse wollen nicht ganz zum industriellen Charakter des Bauwerkes passen. Besonders gelungen ist hingegen eine lange Halle für Veranstaltungen im neuen Teil. Hier ist das Konzept des spezifischen Geschichtes wieder ganz präsent – sowohl konstruktiv als auch materiell. Man sieht und fühlt die Schichtung der Aussenwand. Kam früher in grossen Hallen Spiegelglass und Blattgold zum Einsatz, gibt es heute grauen Sichtbeton und grelles Licht. Dieser Raum ist zwar nicht mehr industriell, aber – gleich der grossen Halle im alten Bauteil – weit weg von jeder Häuslichkeit. Obwohl der Raum repräsentative Funktion haben soll, spricht er doch zugleich zur harten und direkten US-amerikanischen Lebensrealität, welche hier auch durch und mit Kunst gelebt wird.

Das Projekt Powerhouse Arts hat den Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Bildung & Gesundheit gewonnen.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–5 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.