Ein Umbau voller Rätsel – RWPA saniert die ehemalige Spinnerei Hermann Bühler

Nur rund dreissig Jahre waren die jüngsten Fabrikhallen der Firma Hermann Bühler in Betrieb, bevor die Spinnerei nahe Winterthur ihre Produktion aufgeben musste. Dank gezielter Eingriffe in den Bestand konnten deren eigenwillige Architektur sowie die gewerbliche Nutzung erhalten bleiben. Drei Hallen und ein dazugehöriger Servicetrakt bieten heute vielseitig verwendbare Gewerberäume.

Text: Daniela Meyer

Fotos: Lucas Peters

Die Entwicklung der Winterthurer Aussenwacht «Sennhof» ist eng mit der Geschichte der Familie Bühler verknüpft, die dort über 150 Jahre lang eine Baumwollspinnerei betrieb. 1860 liess die Firma Hermann Bühler auf dem Boden der Gemeinde Kyburg ein erstes Produktionsgebäude an der Töss errichten, deren Wasserkraft dem Antrieb der Maschinen diente. Mit der neuen Fabrik kamen zahlreiche Arbeiter*innen nach Sennhof, die in Kosthäusern untergebracht wurden. Während die Unterkünfte aus dieser Zeit nicht überdauert haben, dominiert die markante Spinnerei aus dem Jahr 1880 das Bild bis heute. Allerdings kündet ein roter Baukran, der über dem Gebäude thront, von den aktuellen Veränderungen. Seit die Firma den Betrieb 2016 einstellen musste, werden die Fabrikbauten neuen Nutzungen zugeführt. Während die älteste Spinnerei zukünftig Raum für Wohnungen bieten wird, ist die Transformation des jüngeren Bestandes bereits abgeschlossen.

Regelwerk für die Eingriffe

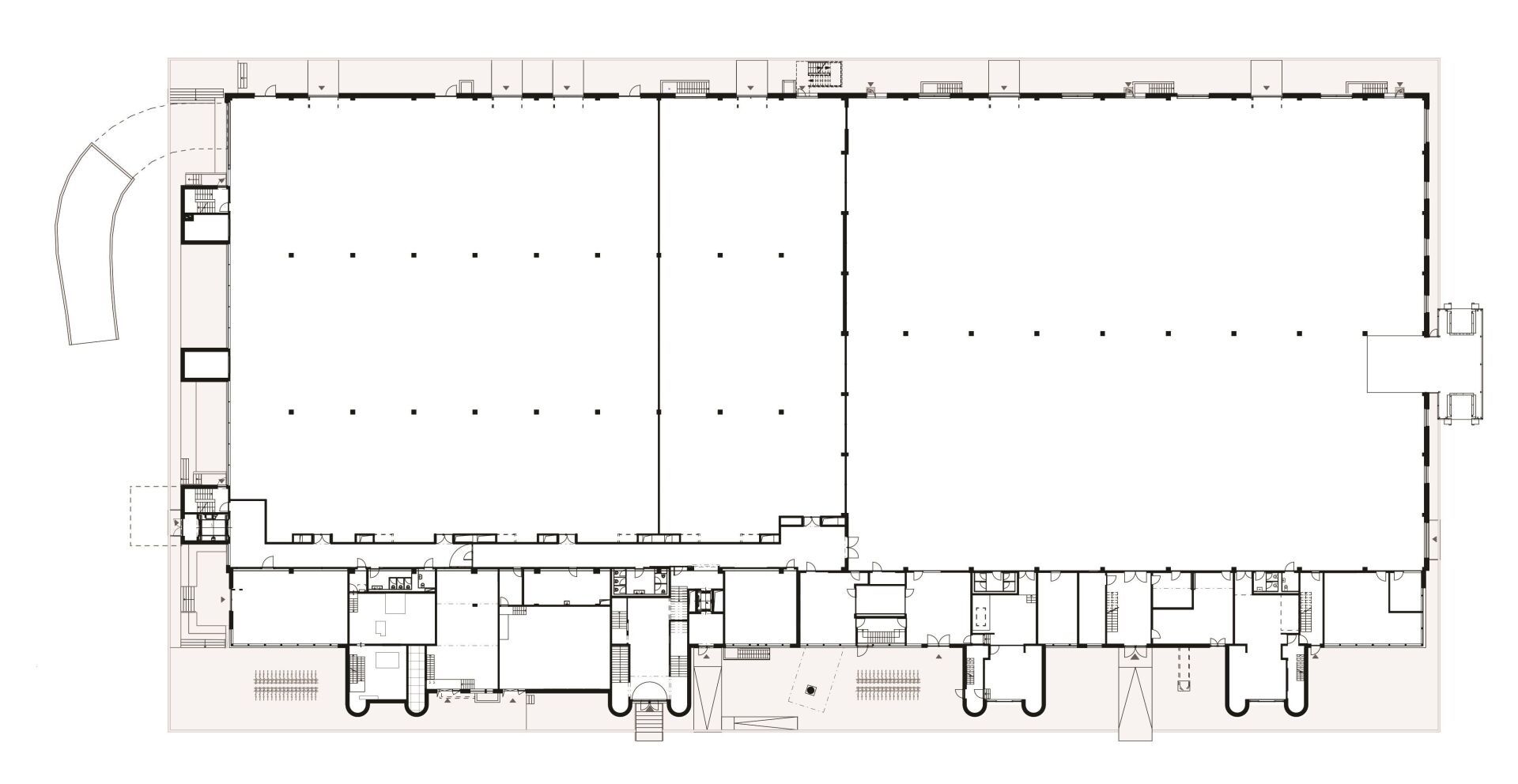

Direkt neben der Spinnerei steht die «Fabrik» – ein 71 Meter breites und 136 Meter langes Gebäude. Ein Vordach aus Stahl markiert eine Anlieferung, die sich in einem von drei Vorbauten mit Treppen und einem Warenlift an der Südostfassade befindet. Die grösste Neugierde wecken aber plastische Ausstülpungen entlang der Nordostfassade. Acht raumhaltige Scheiben, die halbrund abschliessen, treten aus der Fassadenflucht hervor und ragen über die Dachkanten hinaus in die Höhe. Eine Verkleidung aus hellgrauem Welleternit unterstreicht die vertikale Struktur der rätselhaften Figuren, die vier turmartige Paare bilden. Einst enthielten diese grosse Lüftungsanlagen. Heute lädt eine schlichte Treppe dazu ein, das Gebäude zwischen zwei der Scheiben zu betreten.

Es fällt schwer, an den Fassaden abzulesen, was alt und neu ist. Das Rätseln darüber und die Frage, welche Funktionen die einzelnen Bauteile früher erfüllten, geht im Innern weiter. Beton, Kalksandstein und Füllungen aus rotem Backstein prägen die zweigeschossige Eingangshalle. «Hinsichtlich der Gestaltung dieses sehr grossen Bauvolumens und der sich wiederholenden Details haben wir einige Regeln aufgestellt», erklärt Davide Pellegrino, Gründungsmitglied von RWPA Architektur in Winterthur. «Überall, wo wir Öffnungen geschlossen haben, kamen Backsteine zum Einsatz. Durch entfernte Wandstücke entstandene Schnittflächen beliessen wir roh, um auf die Interventionen hinzuweisen.» Auch die Böden folgen einem Prinzip: Die horizontalen Flächen bestehen aus Hartbeton, der stellenweise bloss gereinigt, andernorts neu eingebracht wurde. Vertikale Verbindungselemente wie Rampen oder Treppen wurden abgeschliffen. Generell orientiert sich die Gestaltung stark am Bestand. «Wir verfolgten von Anfang an die Strategie, so viel wie möglich zu erhalten und nur so wenig wie notwendig einzugreifen und zu ergänzen», so der Architekt.

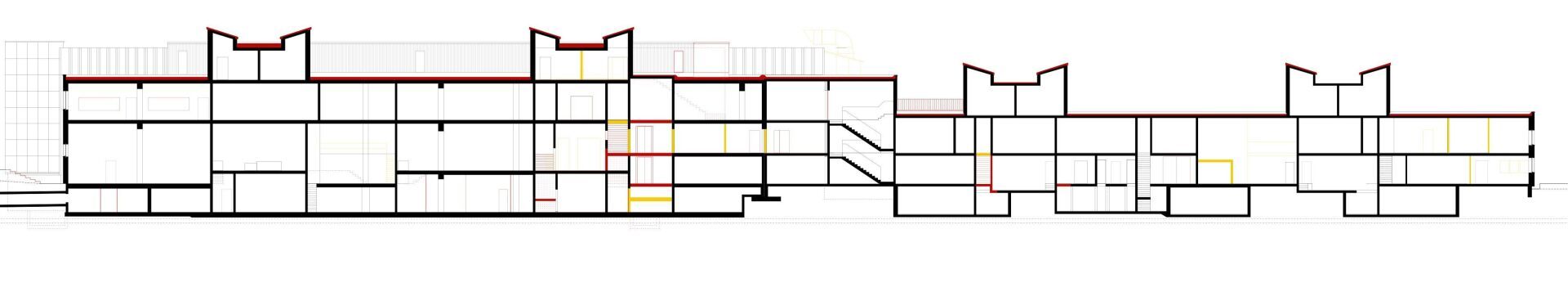

Schnitt | Plan: RWPA

Erdgeschoss | Plan: RWPA

Ein Korridor sorgt für Klarheit

Dieses Konzept leitete die Architekt*innen nicht nur in Bezug auf die Oberflächen, sondern auch auf die räumlichen Interventionen. Den drei Hallen – eine davon wurde 1980 erstellt, zwei weitere wurden 1990 im gleichen Stil übereinandergestapelt angebaut – ist im Nordosten ein kleinteiliger Servicetrakt vorgelagert. Die Verbindungen zwischen den Hallen und der vorgelagerten zwei- bis dreigeschossigen Raumschicht waren auf die Produktionsabläufe des Spinnereibetriebs abgestimmt; die Orientierung im verschachtelten Raumgebilde war schwierig. Eine neue Verbindungsachse führt nun zwischen den Hallen im Südosten und dem Servicetrakt hindurch, wodurch die angrenzenden Räume gut erschlossen und flexibel nutzbar sind. Aufgrund der Vermietung der zweiten Gebäudehälfte an eine einzige Mietpartei entfiel der Korridor dort im Verlauf der Planung. So behielt die Halle im Nordwesten ihre originale Dimension. Im Servicetrakt sind heute Büros, Ateliers und Werkstätten untergebracht. «Diese Kombination aus grosszügigen Produktionshallen und kleineren Büroflächen ist selten zu finden», bemerkt Martin Kägi, Geschäftsführer der Hermann Bühler AG. «Sie dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass kurz nach Abschluss des Umbaus sämtliche Flächen vermietet waren.»

Ausserdem profitieren die Nutzenden von tiefen Energiekosten. Stand früher das Abführen von Wärme aus den Produktionshallen und das Rausfiltern des Staubs im Vordergrund, müssen die Räume heute aufgrund der veränderten Nutzung in erster Linie beheizt werden. Dies geschieht durch einen Fernwärmeanschluss an die Holzschnitzelheizung des Stadtwerks Winterthur. Die Wasserkraft, die bereits die Spinnerei mit Energie versorgte, wird noch heute zur Stromerzeugung genutzt. Ergänzt durch eine Fotovoltaik-Anlage, reicht der vor Ort produzierte Strom, um den gesamten Bedarf des Bühler-Areals zu decken.

Die Fassaden mit ihren Eternitplatten wurden im Rhythmus der Hallenstruktur mit neuen Öffnungen versehen. | Foto: Lucas Peters

Zusätzliche Öffnungen

Ein weiteres Kriterium, das die Qualität von Gewerbeflächen wesentlich beeinflusst, ist deren Versorgung mit Tageslicht. «Ein Eingriff in die dünnen Betonrippen-Decken, die auf den massiven Betonträgern auflagern und die Hallen überspannen, hätte grosse Veränderungen mit sich gebracht», gibt Davide Pellegrino zu bedenken. Statt Oberlichter einzufügen, schufen die Architekt*innen neue Fensteröffnungen in der Südwest- und Nordwestfassade. Diese alternieren mit den opaken Wandfeldern, die mit sogenannten Canaleta-Profilen in zwei unterschiedlichen Brauntönen verkleidet sind. Dabei handelt es sich um Bauteile aus Faserzement, die heute nicht mehr produziert werden. Um ihre plastische Wirkung, welche die Hallen prägt, zu erhalten, wurden eigens für dieses Projekt neue Anschlusselemente durch die Firma Swisspearl angefertigt.

Von zusätzlichem Tageslicht profitiert auch der Servicetrakt im Nordosten. Dort wurden die Frontseiten der ehemaligen Techniktürme ersetzt und mit grosszügigen Öffnungen versehen. Während die neuen Fensterrahmen aufgrund der Feuerverzinkung silbergrau daherkommen, weisen die bestehenden eine grüne Lackierung auf. Generell orientiert sich der Material- und Farbkanon innen wie aussen am Bestand der 1980er- und 1990er-Jahre.

Die ehemaligen Technik-türme und ein Rudiment der Passerelle, die zum Balkon umfunktioniert wurde, prägen die Nordostfassade. In einen der Türme wurde ein neuer Eingang eingeschnitten. | Foto: Lucas Peters

Antworten in der Vergangenheit

Viele Elemente wurden vor Ort gesammelt, aufbereitet und wiederverwendet – unter anderem Fassaden- und Zementplatten, Heizkörper und Waschtröge. Stahlprofile wurden neu verzinkt und zu Leuchten und Pavillons im Aussenbereich umfunktioniert.

In einigen der dienenden Räume kommen leuchtend gelbe Materialien zum Einsatz, etwa in den Bädern und Küchen. Andere Bauteile weisen einen kräftigen Grünton auf, beispielsweise das eingefärbte Glas der Absturzsicherung auf der gemeinsam genutzten Dachterrasse oder des Balkons, der dem Aufenthaltsraum vorgelagert ist. Wer diesen Aussenraum betritt, stellt fest, dass dessen Boden ein Gefälle aufweist – als würde er sich dem ältesten Spinnereigebäude zuneigen, das sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite befindet.

Neue Elemente wie Brüstungen oder Stahlträger greifen den Grünton vorhandener Türen und Fensterrahmen auf. | Foto: Lucas Peters

Das rührt daher, dass der gedeckte Balkon Reststück einer Passerelle ist, welche die beiden Gebäude einst miteinander verband. Heute ist davon nur noch ein rätselhafter Torso übrig, der aufgrund des fehlenden Gegenübers abgestützt werden musste. Eine räumliche Verbindung der Gewerberäume in der «Fabrik» mit den Wohnungen in der «Spinnerei» war nicht länger erwünscht. Doch der Abbruch der Passerelle schliesst nicht aus, dass in die neuen Mietwohnungen eines Tages Menschen einziehen werden, die auch in der Fabrik ein- und ausgehen, weil sie in einem der dort angesiedelten Unternehmen arbeiten. Ähnlich wie damals, als die Fabrikarbeiter*innen in der unmittelbaren Umgebung ihres Arbeitsplatzes lebten.

Das Projekt Umnutzung Fabrik Bühler Areal hat den Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Transformation gewonnen.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–5 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.