kHaus Basel – Porosität schaffen

Mit dem kHaus in Basel setzen Focketyn del Río Studio den Schlusspunkt einer jahrzehntelangen Umnutzungsgeschichte: Das ehemalige Kasernenareal im Stadtteil Kleinbasel ist zum viel frequentierten Kultur- und Kreativstandort geworden.

Fotos: Adrià Goula

kHaus in Basel | Foto: Adrià Goula

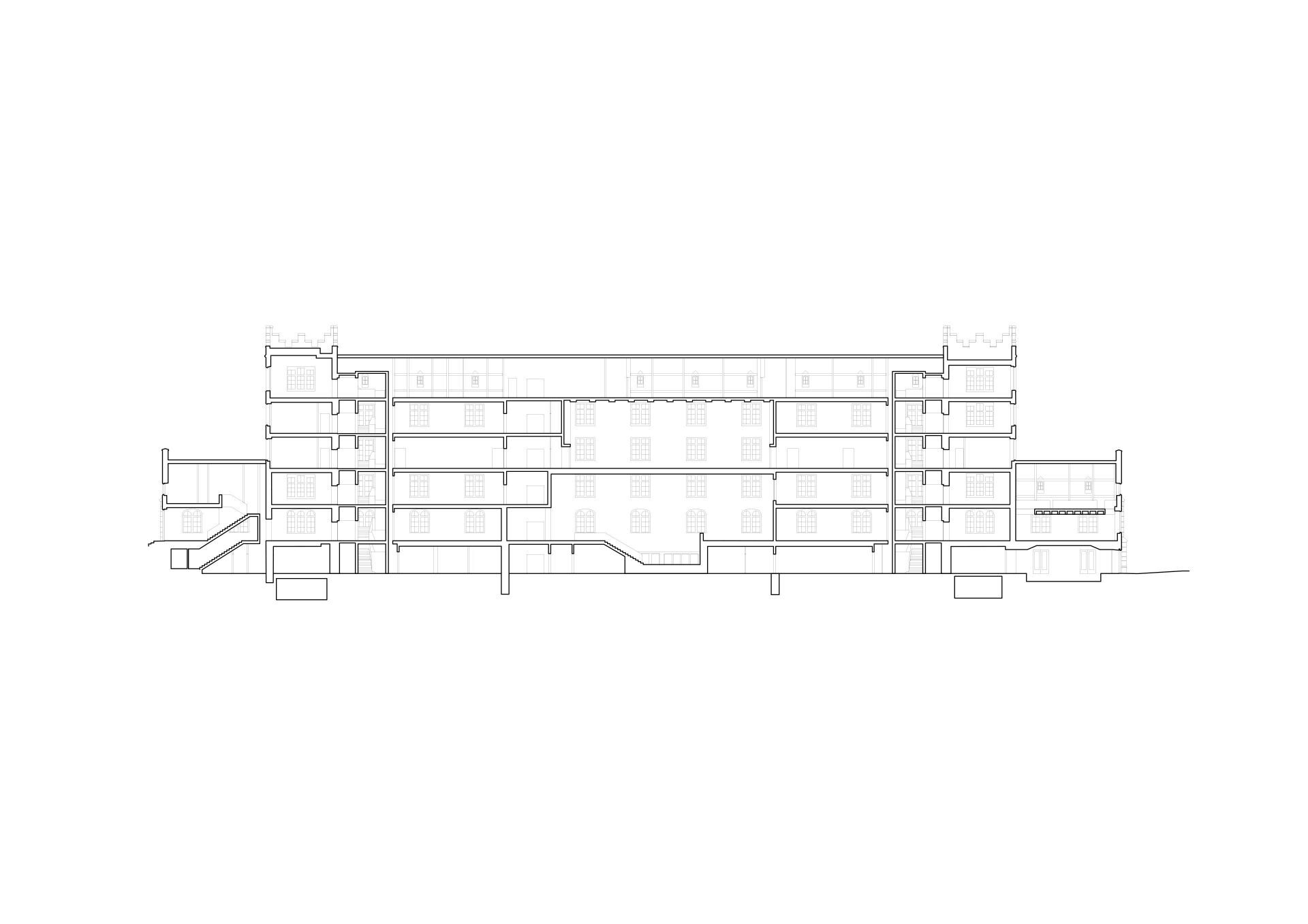

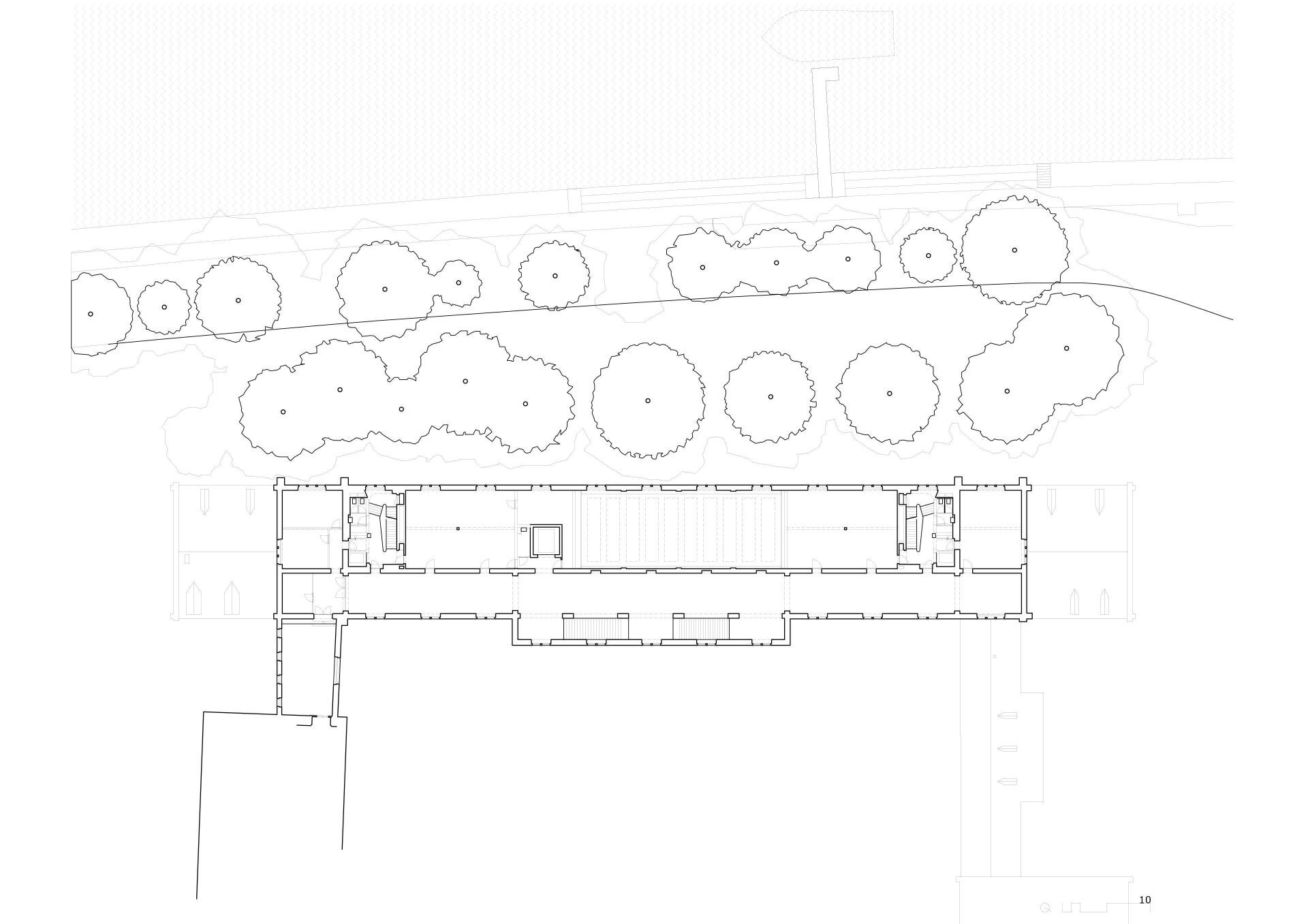

Zu den vorrangigen Bauaufgaben des jungen Schweizer Bundesstaates gehörte nach 1848 der Bau von Kasernen. Einige wurden als Prachtbauten an attraktiven innerstädtischen Lagen errichtet, in Zürich beispielsweise oder in Basel, wo sich das 1863 nach Plänen von Johann Jakob Stehlin-Burckhardt vollendete neugotische Gebäude direkt am Rhein erhebt. Allerdings wendet es dem Fluss den Rücken zu, denn seine von einem Mittelrisalit geprägte Eingangsfassade schaut nach Kleinbasel. Der rote, von zinnenbekrönten Türmen flankierte Monumentalbau umschliesst zusammen mit den Stallungen, der Reithalle und der bereits im Barock für militärische Zwecke umgebauten mittelalterlichen Klosterkirche Klingental u-förmig den zentralen Exerzierplatz. Dieser war bis zum Auszug des Militärs im Jahre 1966 wie der Ehrenhof eines Schlosses stadtseitig durch einen hohen Gitterzaun abgeriegelt. Nach der Öffnung des Kasernenareals richteten Kunstschaffende in der Kirche ihre Ateliers ein, während der rational strukturierte palastartige Hauptbau zum temporären Schulhaus wurde. Doch die Stadt plante eine Neunutzung des Geländes und schrieb 1973 einen Ideenwettbewerb aus. Die eingereichten Vorschläge, die von der Parkanlage über Wohnsiedlungen bis zum Jachthafen reichten, verlangten die Zerstörung des Baubestands, die denkmalgeschützte Kirche ausgenommen. Das hielt verschiedene Sportvereine, eine muslimische Glaubensgemeinschaft und das Junge Theater Basel nicht davon ab, mit dem Einzug in die einstigen Stallungen Tatsachen zu schaffen. Als 1987 die freie Theater-, Tanz- und Performanceszene die Reithalle übernahm, wurde das Kasernenareal definitiv zum Kulturquartier. Seit der Jahrtausendwende locken zudem die Herbstmesse, das Basel Tattoo und das Open Air Basel stets neue Menschenmassen auf den bis vor kurzem noch durch das Hauptgebäude von der Rheinpromenade abgetrennten Kasernenhof.

Foto: Adrià Goula

Durchgänge zum Rhein

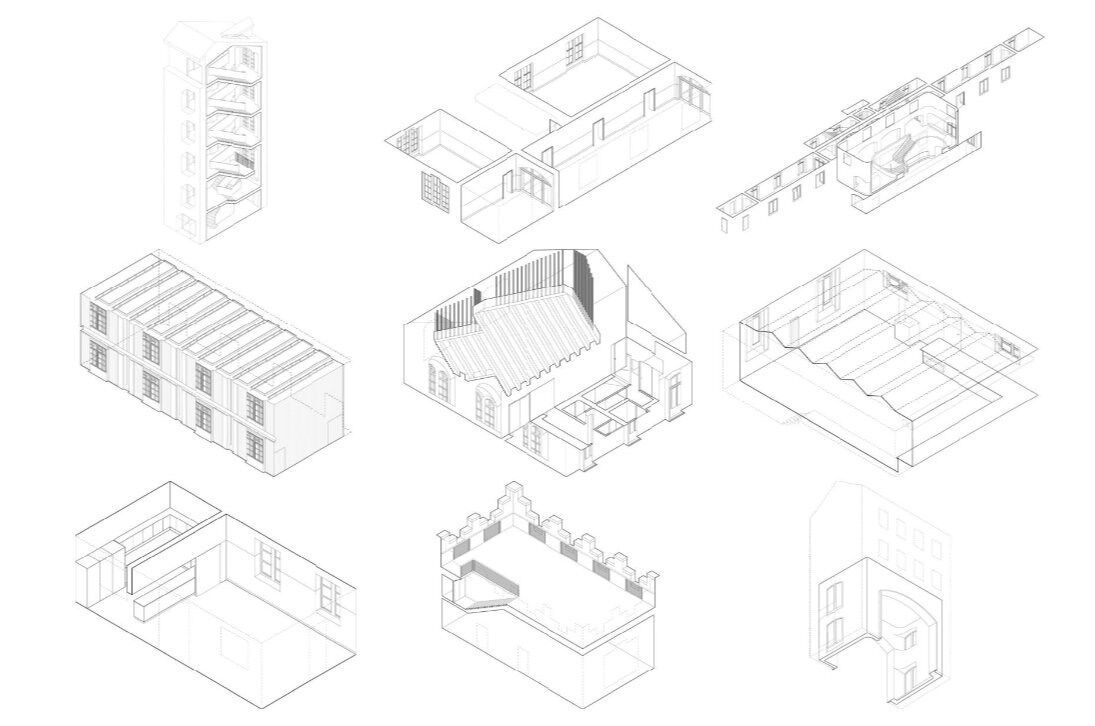

Als sich ein Auszug der Schulen aus der Kaserne abzeichnete, lobte der Kanton Basel-Stadt 2013 einen Wettbewerb aus, der neben der denkmalpflegerischen Gesamtsanierung und Umformung des Gebäudes in ein «zeitgenössisches Kultur- und Kreativzentrum» auch eine «grosszügige Verbindung des Kasernenhofs mit der Rheinpromenade» vorsah. Aus den 39 eingereichten Vorschlägen ging der von Hans Focketyn und Miquel del Río als Sieger hervor. Der 1976 geborene Genfer mit belgischen Wurzeln und der vier Jahre jüngere Spanier aus Barcelona, die sich bei Herzog & de Meuron kennengelernt hatten, gründeten daraufhin das Büro Focketyn del Río Studio (FDRS). Dieses konnte bald schon neben seinen kreativen auch seine praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen mit viel beachteten Umbauten wie dem Musikklub «Parterre One» in Basel und einer Schulhauserweiterung in Birmenstorf bei Baden. Dennoch trennten sich die beiden Architekten nach Abschluss der Kasernenerneuerung und gründeten 2022 eigenen Büros. Beim Kasernenprojekt hätten sie versucht, «neue Sätze mit alten Wörtern zu formulieren», betont Miquel del Río. Dieser Ansatz erleichterte ihnen die Umwandlung des Repräsentationsbaus in ein öffentliches Gebäude, «das die DNA des bestehenden Kulturquartiers widerspiegelt».

Bislang war die Fassade zum Rhein nur Rückseite. Neu führt ein grosszügiger Eingang ins mehrgeschossige Foyer. | Foto: Adrià Goula

Die neu zu schaffenden Verbindungen zwischen dem Kasernengelände und dem Rhein stellten sie in den Mittelpunkt ihres Entwurfs und verzichteten ganz bewusst auf sichtbare Eingriffe am Aussenbau. Einzig die Fenster im Erdgeschoss vergrösserten sie zu Türen und verliehen dem Gebäude damit eine neue Durchlässigkeit. Statt einer rein funktionalen, die Kaserne querenden Verbindung entwickelten sie eine sich über zwei Ebenen ausdehnende Aufenthaltszone, in deren Nischen und Winkeln man sich ohne Konsumationszwang einfinden kann. Der soziokulturelle Mehrwert dieses Innenraums begeisterte die Wettbewerbsjury ebenso wie die jungen Basler Kulturschaffenden, die das ursprüngliche Raumprogramm definiert hatten. Neben Gastronomiebetrieben und einem Mehrzwecksaal sah es in den ehemaligen Schlafsälen Büros und Studios für die Kreativbranche sowie Co-Working-Spaces in den überbreiten Korridoren vor.

Der Charme des Bestands

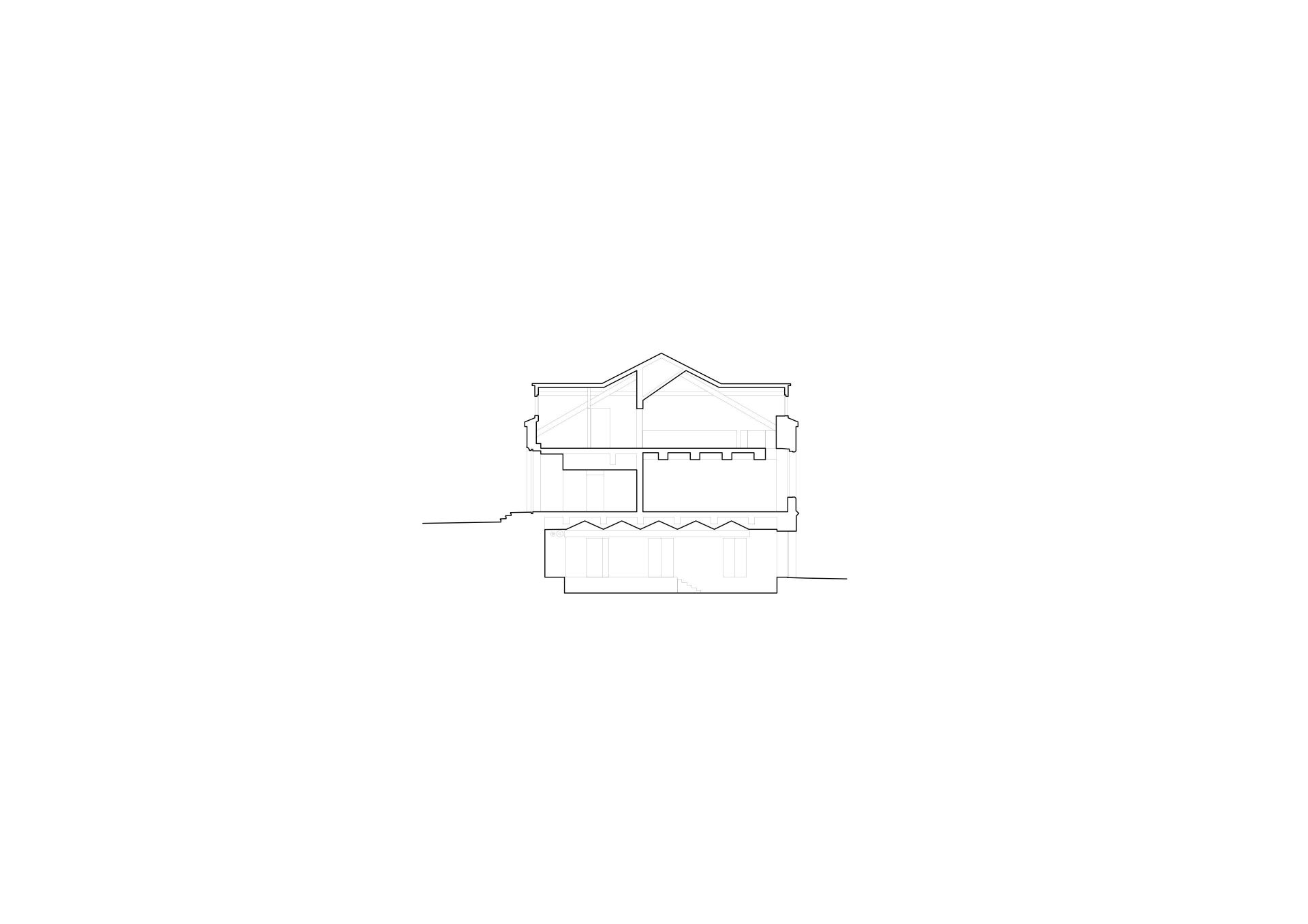

Trotz der Umnutzung gelang es Focketyn del Río, den Charme des historischen Gebäudes zu bewahren. Dazu tragen kleine Details wie alte Radiatoren oder abgewetzte, nur sanft restaurierten Fensterbänke bei. Sogar die starke zeitgenössische Akzente setzenden baulichen Eingriffe konnten durchgeführt werden, ohne die Fassaden, die Erschliessungszonen oder das Dach zu tangieren. Unmittelbar neben den beiden Türmen schufen sie anstelle schmaler Schlafsäle zwei Fluchttreppenhäuser, die dank ihrer massiven Bauweise aus organisch gegossenem, rheinsandsteinrotem Beton auch der erdbebentechnischen Ertüchtigung des Gebäudes dienen. Ausserdem ermöglichen die Treppenhäuser eine neue Erschliessung der Büroräume und damit die Nutzung der Korridore als zusätzliche temporäre Arbeitsplätze für Freiberufler und digitale Nomaden. Die grösste Intervention stellt jedoch ein neuer zentraler Raum dar, der sich als Antwort auf den hofseitigen Mittelrisalit über fünf Achsen erstreckt, aber wie die Fluchttreppen nur die Raumschicht der einstigen Schlafsäle einnimmt. Dafür wurde im Gebäude eine 22 Meter hohe «Blase» ausgekernt. In diese wurde unten die 13 Meter hohe, dreigeschossige Durchgangshalle eingefügt, die zwischen den Eingängen im Parterre der Hofseite und im tiefergelegenen, rheinseitigen Sockelgeschoss vermittelt. Exakt darüber liegt ein doppelgeschossiger, neun Meter hoher Mehrzwecksaal.

Faszinierende Raumerfindungen

Nach vierjähriger Bauzeit konnte im Mai 2022 der nun kHaus genannte Kasernenbau seinen Betrieb als Treffpunkt und Kreativzentrum aufnehmen. Erschien das Gebäude vom Rhein her einst unnahbar, so öffnet sich nun ein flachgewölbter, an ein grosses Fischmaul gemahnender Segmentbogen aus rotem Beton im früher eingangslosen Sockelgeschoss. Er rahmt ein zwölfteiliges, mit Türen versehenes Fensterband, das sich bei schönem Wetter zurückschieben lässt. Dahinter weitet sich ein barock anmutendes, in den Ecken gekurvtes Raumgefüge, in das durch übereinanderliegende Fenster Licht flutet und mitunter für eine geradezu sakrale Atmosphäre sorgt. In diesem wohl schönsten Foyer der neueren Schweizer Architektur fühlt man sich an Le Corbusiers Kapelle von Ronchamp erinnert, aber auch an die Eingangshalle von Alejandro Zaera-Polos Palacinema in Locarno. Mit dem Unterschied, dass in Basel eine geschwungene, den Raum dynamisierende Treppe als Bühne des Sehen-und-Gesehen-Werdens das flussseitige Parterre mit dem galerieartig erhöhten hofseitigen Erdgeschoss verbindet. Diese theatralische Innenlandschaft, welche die von den Architekt*innen gewählte Bezeichnung «Plaza» durchaus verdient, würde sich für Modeschauen, Performances oder Theateraufführungen eignen. Doch sie soll ein offener Ort für alle sein. Deshalb wurde sie wie einen Aussenraum gestaltet, mit Böden und Treppenstufen aus rotem Terrazzo und grob verputzten Wänden.

Auf der Galerie, auf der sogar ein Promenadencafé Platz gefunden hat, markieren arkadenartige Öffnungen den Übergang zum Altbau. Verglaste Durchgänge und Fenster schützen die Co-Working-Spaces vor Lärm. Beidseits des Hauptportals führen im Mittelrisalit die alten Kaskadentreppen nach oben. Im zweiten Stock befindet sich der doppelgeschossige, für Konzerte, Tanzveranstaltungen, Theaterproduktionen oder Bankette gleichermassen geeignete Mehrzwecksaal. Dessen neue Betonstruktur tritt an Decke und Wänden zutage und sorgt zusammen mit den schwarzen Akustikpaneelen, die sich zur Verdunklung vor die Fenster schieben lassen, für ein fabrikartiges Ambiente. Weiter oben findet sich im Südturm als zusätzlicher Anziehungspunkt die hippe Amber-Bar, deren Dachterrasse mit einem stupenden Stadtpanorama überrascht. Zurück im Erdgeschoss, gelangt man durch das burgartige Hauptportal hinaus auf den Kasernenhof. Um die Verbindung des Kulturquartiers mit der Rheinpromenade auch nachts bei geschlossenem Kasernengebäude zu garantieren, wurde im Verbindungsbau zur Kirche ein stadttorartiger, flach gewölbter Durchgang geöffnet, dessen Formgebung mit jener der Plaza verwandt ist. Während man von hieraus durch das Klingentalgässlein an den Rhein gelangt, weist auf der gegenüberliegenden Hofseite ein kleines, seit jeher existierendes Tor in einen Innenhof, von dem aus man seitlich die neu eingebaute Moschee oder treppab den Klingentalgraben erreicht.

Bauen im Zeichen des Klimawandels

Dank subtilen Interventionen, die den Substanzerhalt mit präzisen Erneuerungen verbindet, ist es den Architekten gelungen, ein bedeutendes Baudenkmal zu erhalten und es mit der zentralen Plaza sogar um eine zeitgenössische architektonische Attraktion zu bereichern. Das mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln revitalisierte alt-neue kHaus überzeugt zudem als Leuchtturm einer klima- und umweltverträglicheren Architektur, wie sie von idealistischen Jungarchitekten unlängst in der Ausstellung «Die Schweiz. Ein Abriss» des Schweizerischen Architekturmuseums Basel gefordert wurde.

Weitere Fotos und Pläne finden Sie hier: baudokumentation.ch/projekt/transformation-khaus

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–3

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen