Naturstein – ein Material mit Zukunft?

Bauen mit Stein war früher weit verbreitet, ist aber fast völlig in Vergessenheit geraten. Perraudin architecture und Atelier Archiplein haben nun in einem Genfer Vorort zwei Wohngebäude aus massivem Stein errichtet. Sie zeigen damit auf, dass es sich sowohl aus ästhetischen als auch aus ökologischen Gründen lohnt, sich wieder mit Stein als Baumaterial zu beschäftigen.

Text: Valentin Oppliger

Fotos: Leo Fabrizio

Foto: Leo Fabrizio

Für die Nachhaltigkeit von Bauwerken sind drei Faktoren wesentlich: Wenn möglich, sollten sie primär aus natürlichen Ressourcen wie Holz, Erde oder Stein konstruiert werden; zudem ist es wichtig, dass sie stabil und robust sind, um möglichst viele Jahre zu überdauern, ohne aufwendig ausgebessert werden zu müssen. Und zugleich muss die Architektur bei möglichst vielen Menschen auf Anklang stossen. Denn nur wenn sie wertgeschätzt werden, fallen Gebäude nicht vorzeitig der Abrissbirne zum Opfer.

In der von Nachhaltigkeitsthemen dominierten Architekturdebatte spielt Naturstein derzeit kaum eine Rolle. Höchstens als Fassadenverkleidungen oder als dekorative Elemente findet er Verwendung. Doch wie steht es mit Gebäuden, die komplett aus massivem Naturstein gebaut werden? Könnten sie einen Beitrag zu einer ökologischeren Bauwirtschaft leisten? Was wenigen bewusst ist: Stein kann auf die gesamte Produktionskette und den Lebenszyklus eines Gebäudes bis zu dessen Abriss gerechnet bezüglich seiner CO2-Werte und Kosten mit vielen anderen Baumaterialien gut mithalten, beziehungsweise übertrifft sie in mancherlei Hinsicht gar. Zudem haben Steinbauten einen baukulturellen Wert: Viele Gebäude, die vor Jahrhunderten errichtet wurden, stehen bis heute und prägen unsere Umwelt.

Warum geriet dennoch diese jahrhundertealte, bewährte Technik beinahe komplett in Vergessenheit? Eine wesentliche Ursache liegt in politischen Entscheidungen nach dem Zweiten Weltkrieg: Nach 1945 wurden verschiedene Programme zur Reindustrialisierung ins Leben gerufen. Dazu gehörten auch Bestrebungen, die Bauindustrie zu rationalisieren, dass heisst stärker als vorher industriell zu organisieren. In Frankreich beispielsweise war ein neugegründetes Bauministerium Treiber der Veränderungen. Es entstanden grosse Bauunternehmen und Zementfabriken. Die Ära der Moderne mit ihrer Mechanisierung und dem damit verbundenen Verbrauch riesiger Mengen fossiler Brennstoffe veränderte die Bauwirtschaft grundlegend. Anstelle von Dauerhaftigkeit rückten Wirtschaftlichkeit und Marktwert von Gebäuden in den Vordergrund. Natürliche Baustoffe wurden zurückgedrängt, während Beton und Stahl zu den dominierenden Materialien wurden.

Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts kam es zu derartig starken Umwälzung, dass das Wissen um das Bauen mit Stein sowohl in der Lehre als auch in der zeitgenössischen europäischen Baukultur nahezu verschwand. Lediglich in Frankreich konnte es bis in die 1970er-Jahre als zarte Pflanze überleben. Bemerkenswerte Beispiele hierfür sind Fernand Pouillons Wohnhäuser im wiederaufgebauten alten Hafen von Marseille und in Algerien.

Stein wird wieder salonfähig

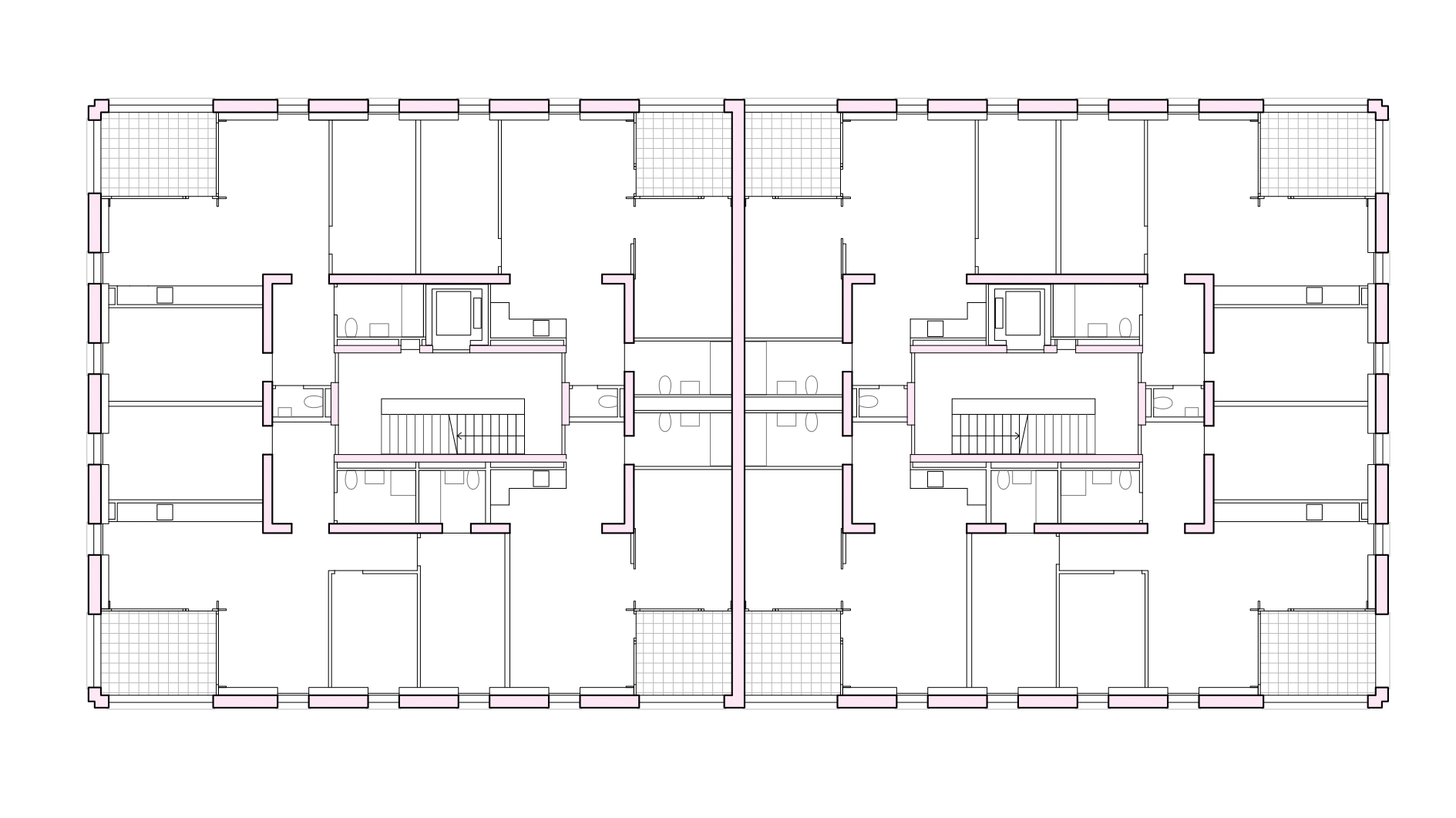

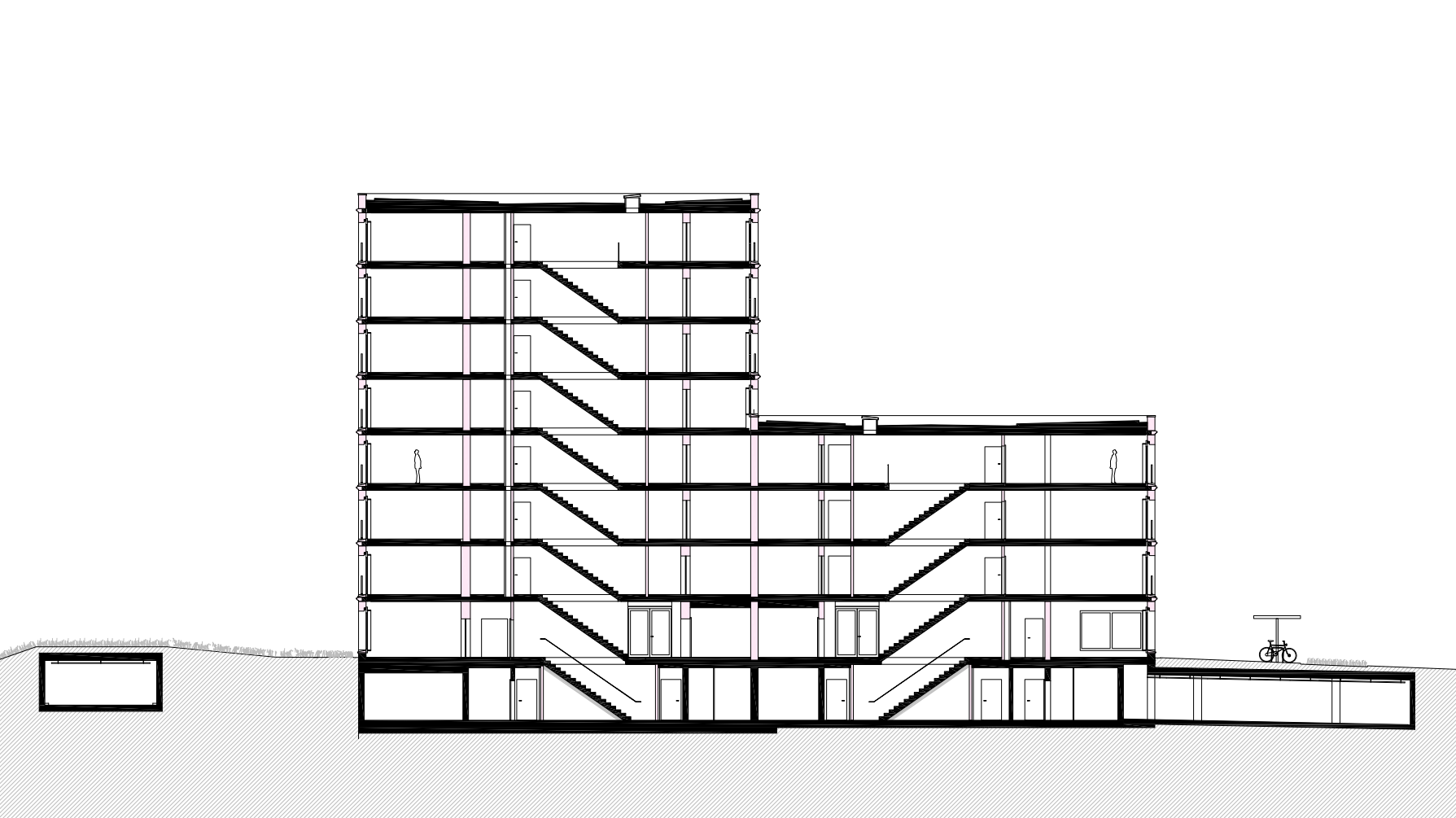

2021 präsentierte die Arbeitsgemeinschaft von Perraudin architecture und Atelier Archiplein einen mutigen Entwurf für zwei Wohngebäude aus massivem Stein für Plan-les-Ouates. Francis Jacquier, Gründungsmitglied des Ateliers Archiplein, schöpfte dafür aus seiner Erfahrung im Steinbau, die er an der École de Chaillot in Paris erworben hat. Dort wurde er im Restaurieren historischer Gebäude geschult, was das Fundament für sein umfassendes Wissen über Naturstein legte. Mindestens genauso wichtig für die beiden Häuser in Plan-les-Ouates war aber die praktische Erfahrung von Perraudin architecture, die bereits Dutzende Projekte aus Stein entworfen und umgesetzt haben – in Frankreich und anderen Ländern, unter anderem Sozialwohnungen in Cornebarrieu nahe Toulouse. Mit mehreren Büchern, Vorträgen und Ausstellungen wurden sie zu Vorreitern und Förderern einer Renaissance des Bauens mit Stein.

Die Gemeinde Plan-les-Ouates bei Genf initiierte 2016 einen Wettbewerb für fünf Gebäude im neuen Quartier Les Sciers. Dort sind insgesamt 700 neue Wohnungen – hauptsächlich von privaten Gesellschaften – errichtet worden. Den Zuschlag für zwei von der Gemeinde finanzierte Wohnhäuser konnte sich das Konsortium Perraudin Archiplein mit seinem visionären Vorschlag aus massivem Stein sichern. Archiplein hatten bereits ähnliche Vorschläge für Steinbauten bei Schweizer Wettbewerben eingebracht, konnten bisher aber nicht gewinnen. Dieses Mal erkannte jedoch die Gemeinde Plan-les-Outes, die sich für nachhaltige Entwicklungen stark macht, das Potenzial des Natursteins und wagte es, die beiden Büros gemeinsam mit der Umsetzung des innovativen Ansatzes zu beauftragen.

Materialsuche

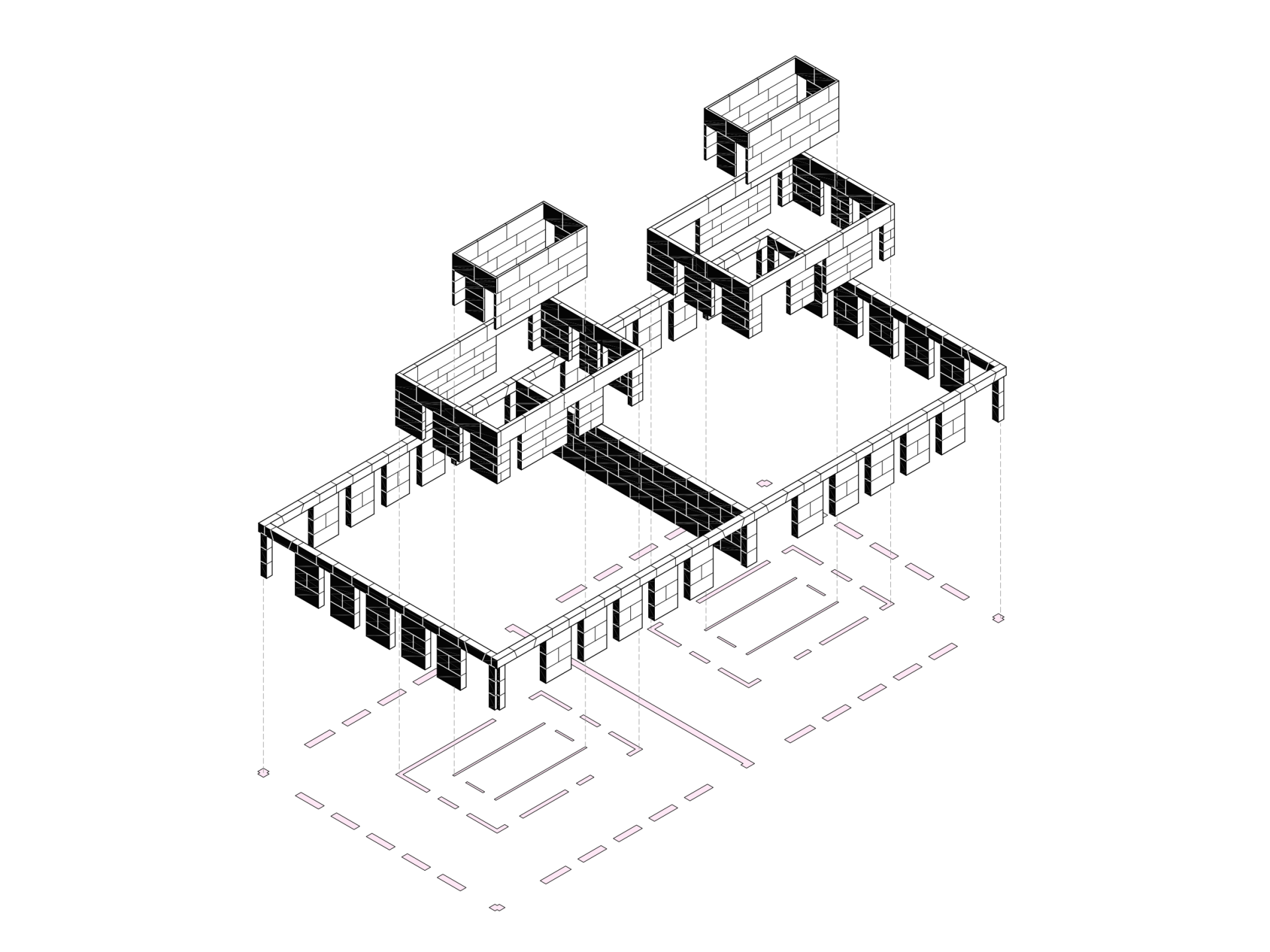

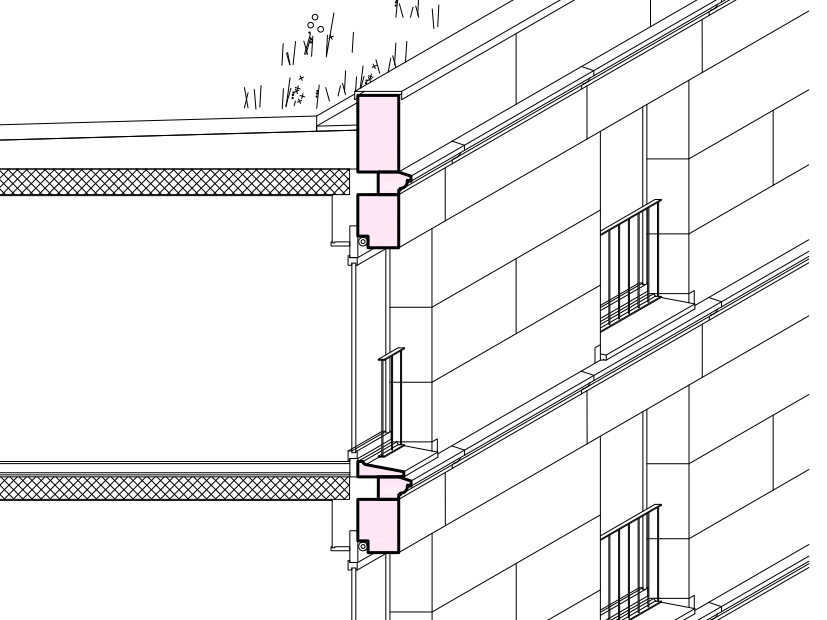

Die Architekt*innen machten sich auf die Suche nach dem geeigneten Stein für die beiden Wohnbauten. Ihre Wahl fiel auf Kalkstein, der ideale physikalische Eigenschaften aufweist und vergleichsweise einfach abgebaut werden kann. Dieser Stein ist in grossen Mengen verfügbar und kann kostengünstig gebrochen werden.

In der Schweiz gibt es jedoch nur noch wenige aktive Steinbrüche, die für Gebäude zur Verfügung stehen. Es gibt zwar einige Sandsteinbrüche im Jura, sie werden jedoch hauptsächlich für die Gewinnung von Steinen zur Restaurierung historischer Bauten genutzt. Für Gneis gibt es hingegen mehrere aktive Brüche. Der Stein ist sehr robust und sein Abbau daher teuer. Die Architekt*innen entschieden sich schlussendlich für Material aus drei Kalksteinbrüchen in Frankreich. Deren Steine unterscheiden sich in ihren physikalischen Eigenschaften. Sie kommen je nach Art der Anwendung an verschiedenen Orten in den Wohnhäusern zum Einsatz.

Der Kalkstein wird nicht verarbeitet, sondern lediglich abgebaut, zugeschnitten und verbaut. Das Material behält so seinen ursprünglichen Zustand bei. Theoretisch könnte irgendwann das Haus zerlegt werden und die Steine anderweitig zum Einsatz kommen. Ganz anders, wenn man mit Beton baut. Der darin eingeschlossene Sand und Kalk kann nur mit grossem Aufwand zermahlen und so erneut als Baumaterial genutzt werden.

Und auch bezüglich einem anderen Vorurteil gegenüber dem Abbau von Naturstein lohnt es, noch einmal genauer hinzuschauen: Jeder Rohstoffabbau verursacht einen Eingriff in die Umwelt. Steinbrüche wirken zwar auf den ersten Blick nicht unbedingt ökologisch und werden mitunter gar als Landschaftsruinen wahrgenommen. Doch in Wahrheit bieten sie wertvolle Lebensräume für eine seltene Flora und Fauna.

Die beiden Steinhäuser bilden zur Strasse hin ein Tor für das neue Quartier. Sie spannen einen öffentlichen Raum auf, der als Hybrid aus Platz und Park gestaltet wurde. | Foto: Leo Fabrizio

Wissenstransfer

Die Arbeiter*innen von Marti Construction, die das Gebäude unter Anleitung von Architech errichteten, hatten keinerlei Erfahrung im Bauen mit Naturstein. Architekt*innen, Ingenieur*innen, Geolog*innen und Seismolog*innen – alle lernten beim Projekt einiges darüber, wie man mit massivem Stein baut. Um die Beteiligten von der Machbarkeit des Vorhabens zu überzeugen, organisierten die Architekturschaffenden von Perraudin Besichtigungen ihrer realisierten Steinbauten. So konnten sich alle vorab von der Anmut, den Qualitäten und der Wirtschaftlichkeit dieser Konstruktionsweise überzeugen.

Laut Francis Jacquier ist es nicht schwer, mit Stein zu bauen, sobald man die richtigen Techniken erlernt hat. Es braucht weniger Fachwissen als gesunden Menschenverstand. Die Steine werden wie bei einem Ziegelbau mit Mörtel übereinandergestapelt.

Alle tragenden Wände der Gebäude in Plan-les-Ouates bestehen aus massivem Kalkstein. Er ist nicht nur an der Fassade sichtbar, sondern auch in den Wohnungen. Alle tragenden Wände der Gebäude in Plan-les-Ouates bestehen aus massivem Kalkstein. Er ist nicht nur an der Fassade sichtbar, sondern auch in den Wohnungen.

Gute CO₂-Billanz

Wie steht es aber mit der CO₂-Bilanz der Steinhäuser und den Kosten? Auch da kann sich das Material sehen lassen, weil für die Herstellung keine Energie erforderlich und auch die Gewinnung erstaunlich einfach ist und nur einfache Werkzeuge erfordert. Geld und Energie sind vor allem für den Transport nötig.

Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Also hat ein Labor der EPFL beim Kohlendioxidausstoss von Steinbauten genau nachgerechnet: Es verglich eine Mauer mit einer Fläche von einem Quadratmeter aus Beton mit einer gleich grossen aus Stein. Die Ergebnisse zeigten, dass für die Erstellung der Steinwand 79 Prozent weniger CO₂ emittiert wurde. Zudem muss noch die Haltbarkeit als Faktor berücksichtigt werden. Stein hält bis zu 100 Jahre, während man bei Beton nur von 60 Jahren ausgeht. Gesamthaft kann also mit einer Steinwand 88 Prozent des CO₂ eingespart werden, verglichen mit einer Verwendung von Beton.

Verfeinerungen

Bauen mit Stein gilt in der allgemeinen Wahrnehmung als teuer, aufwendig und generell als veraltet. Dass dies falsche Vorstellungen sind, konnte gezeigt werden. Es ist an der Zeit, das Bauen mit standardisierten Materialien zu hinterfragen. Mit ihren Projekten demonstrieren Atelier Archiplein und Perraudin architecture, dass die Arbeit mit massivem Stein ein Weg hin zu einer klimafreundlicheren Architektur sein kann. Ob der baukulturelle Aspekt der eigentliche Antrieb der Architekt*innen war oder ein positiver Nebeneffekt ist, wird angesichts der guten CO2-Werte zur Nebensache.

Archiplein stellen derzeit ein weiteres Projekt in Genf fertig, dessen Struktur komplett aus Stein besteht, mit Ausnahme der Bodenplatten. Diese sind aus Holz. In Plan-les-Ouates waren sie noch aus Beton. So verbessern sie die Umweltbilanz ihres Ansatzes kontinuierlich weiter.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen