Nomos bitten mit dem Pasodoble zum Tanz

In Lancy stellen Nomos die Standards im sozialen Wohnungsbau in Frage. Sie haben für einen Wohnkomplex das integrative Potenzial von Architektur auf verschiedenen Ebenen aktiviert. Inspiriert vom Tanz Paso Doble ist ein verbindendes Gebäude entstanden: Die beiden Gebäudeflügel interagieren miteinander und der Komplex steht im Dialog mit dem gesamten Quartier.

Text: François Esquivié

Fotos: Paola Corsini

Foto: Paola Corsini

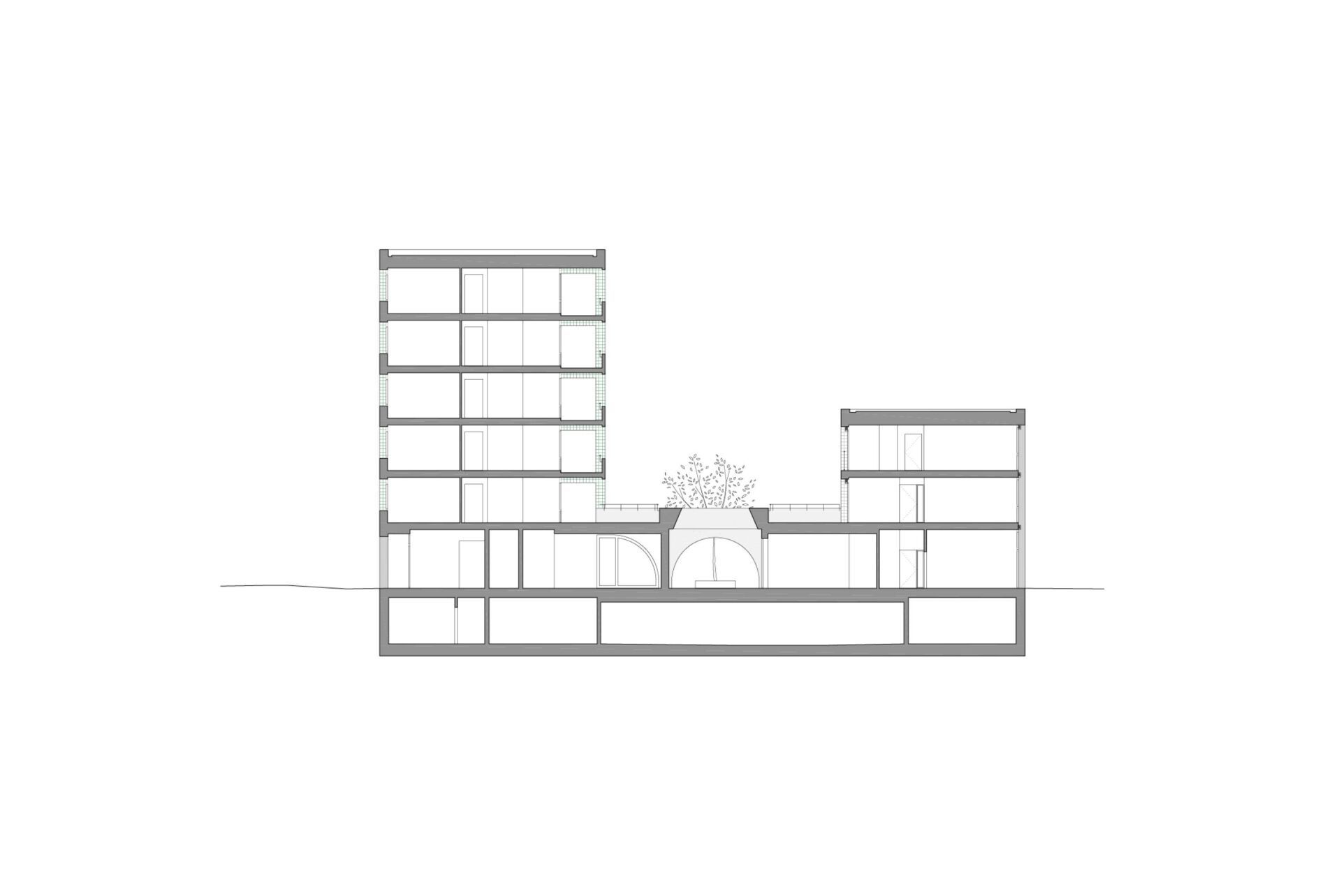

Fährt oder geht man die Route du Pont Butin in Lancy entlang, stechen zwei Gebäude ins Auge: ein niedriges dunkelgrünes und ein hohes hellgraues. Sie wirken andersartig und doch verwandt – wie zwei Charaktere, die miteinander ein angeregtes Gespräch führen. Zwischen ihnen spannt sich eine Abfolge kleiner Höfe auf. Den Auftakt dieser Freiraumsequenz bildet eine prächtige alte Zeder. Sie spendet einem ruhigen Vorplatz Schatten. Von dort betreten Besucher*innen die Passage. Eine Mauer mit einem schmiedeeisernen Tor – ein Überbleibsel der Firma Fulliquet, deren Produktionsstätte das Grundstück früher zusammen mit einer Villa besetzte – definiert eine poröse Grenze zum Chemin des Pâquerettes und lädt ein, in das 2021 von Nomos Architects gebaute Ensemble einzutreten. Der dreigeschossige Trakt wurde mit seinem smaragdfarbenen Kleid optisch in den Grünstreifen entlang der Route du Pont Butin eingebunden. Ihm steht ein siebenstöckiger Riegel gegenüber, der in einem anonymen Hellgrau gehalten ist. Die Wohnscheibe wirkt typologisch verwandt zu mehreren Zeilenbauten in ihrer direkten Nachbarschaft. Indem die beiden Volumen des Pasodoble in ihren Dimensionen und Farbe kontrastieren, transportieren sie die unterschiedlichen darin untergebrachten Wohnprogramme nach aussen und erzählen zugleich davon, dass sich für das Projekt mehrere Bauherrschaften zusammengetan haben. Die Architekt*innen konnten den Besitzer M. Fulliquet überzeugen, mit dem privaten Investor Defi TCT und der Stiftung Sgipa zusammenspannen. Das helle Gebäude beherbergt preisgünstige Vier- und Fünfzimmerwohnungen, bei denen die Mieten vom Kanton überwacht werden. Das grüne beherbergt Clusterwohnungen der Stiftung. Das Erdgeschoss bindet beide Flügel zusammen: Es scheint, als hätten beide Gebäude «Füsse», die in den Zwischenraum ragen. Das Grau und Grün der Fassaden wurde dort ineinander verschränkt. Das Aufeinandertreffen der Farben erzeugt einen dynamischen Ausdruck; die beiden Flügel scheinen miteinander zu tanzen.

Freiluft(wohn)zimmer

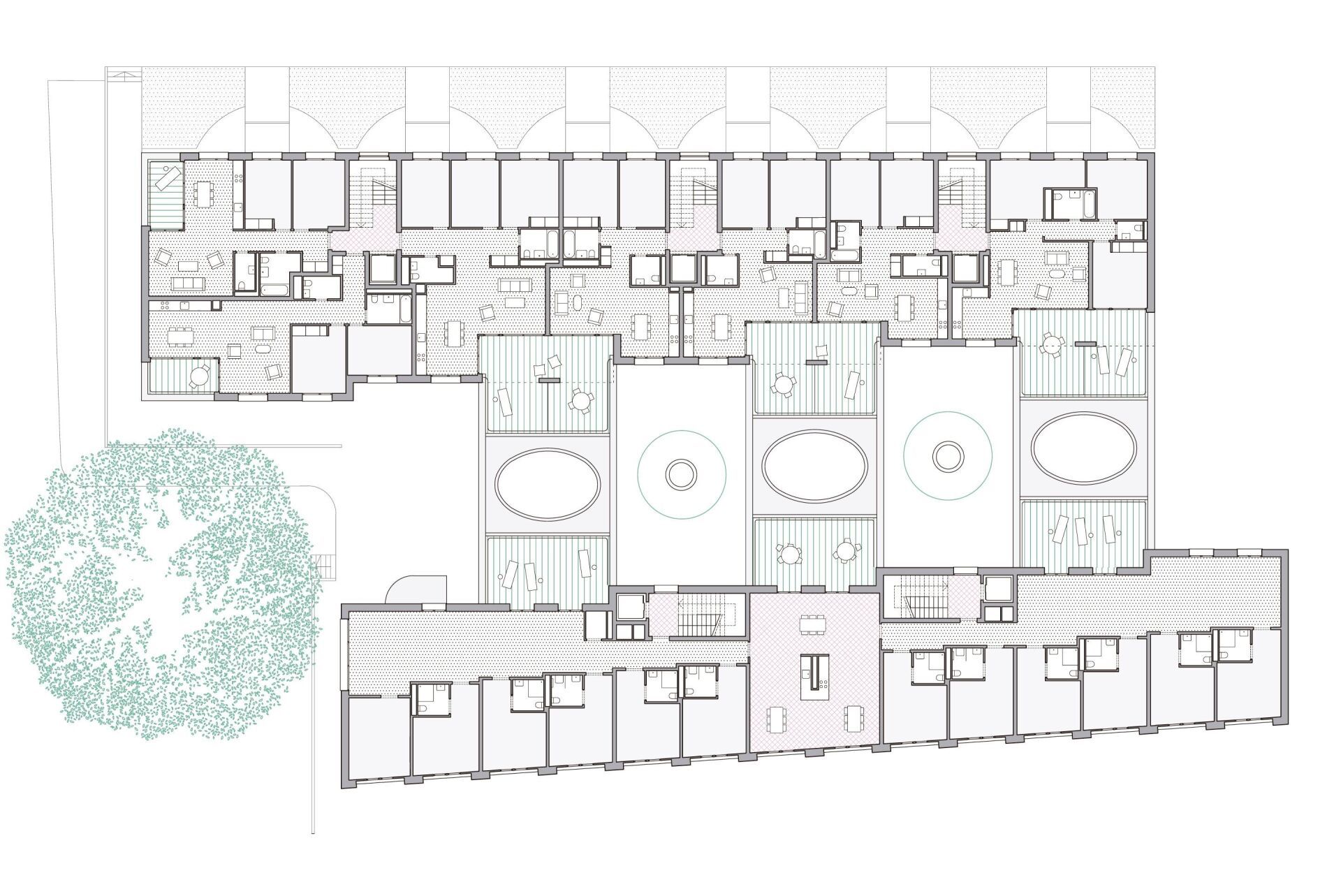

Die Architekt*innen haben den Sockel sorgfältig durchgearbeitet und damit als Herz der Anlage ausgezeichnet. Im Erdgeschoss werden die Fassaden von Halbkreis- und parabelförmigen Bögen geprägt. Als Elemente klassischer Architektur verleihen die Bögen dem Ensemble eine Plastizität und dezente Monumentalität und heben es von der monotonen Umgebung ab. Die Architektur evoziert bewusst das Bild städtischer Arkaden. Damit formuliert sie eine Einladung, die Passage zu betreten. Wenige Stufen und eine Rampe führen zu einem kleinen Platz und von dort in eine Enfilade aus Freiräumen. Atrien mit elliptischen Oculi und rechteckige Höfe wechseln einander ab. Die beiden Höfe haben jeweils eine runde Betonbank im Zentrum, die zugleich als Pflanzkübel für je einen Baum dient. Wer genau beobachtet, kann an ihnen ablesen, dass aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Bedingt durch eine Tiefgarage im Untergeschoss hätten im Zwischenraum Pflanzen keinen Raum zum Wurzeln – ein harter Bodenbelag war damit unausweichlich. Statt dort einen öden asphaltierten oder gepflasterten Platz anzulegen, ist die beschriebene faszinierende Abfolge von Aussenräumen entstanden. Dass es gelungen ist, einen attraktiven öffentlichen Ort zu schaffen, zeigt sich daran, dass einige Bewohner*innen des Viertels die Höfe nutzen, um zur Fussgängerbrücke über die Route du Pont Butin zu gelangen.

Der höhere Flügel mit den Sozialwohnungen wirkt durch seinen grauen Verputz neutral. Kacheln in den Fensterlaibungen etablieren jedoch einen dezenten Bezug zu seiner «Tanzpartnerin». | Foto: Paola Corsini

Suche nach Spielräumen

Der Bau von preisgünstigen und auf spezielle Nutzerbedürfnisse angepassten Wohnungen ist in Genf, wo es zahlreiche Richtlinien und Baugesetze gibt, ein komplexes Unterfangen. Wohnbauten, die wie das Pasodoble in sogenannten Entwicklungszonen errichtet werden, müssen verschiedenen öffentlichen Interessen gerecht werden, indem sie einen Mix unterschiedlicher Wohnungstypen anbieten. Die Verkaufs- oder Mietpreise müssen zudem bereits in der Budgetierungsphase festgelegt werden. Trotz der Regeln ist es Nomos gelungen, ein Projekt zu entwickeln, das nicht nach sozialem Wohnungsbau aussieht und aus einem Guss zu sein scheint. Dabei mussten die Wohnungen im grauen Flügel sogar zwei Regelwerken genügen. Die Hälfte hat Anforderungen für ZD-LOCs zu entsprechen (zone de développement logements en location) und bietet Wohnraum für Menschen der Mittelklasse. Die andere musste die Kriterien der HM- (habitation mixte) und HBM-Modelle (habitation bon marché) für finanzschwache Haushalte erfüllen. Die daraus resultierenden Zwänge führten zu kompakten Grundrissen. Alle Schlafzimmern mussten gleich gross sein. Einzig bei den Wohnküchen konnten die Architekt*innen die Grössen variieren. Nomos haben es dennoch geschafft, aus den Zwängen heraus Potenziale für die Architektur zu entwickeln. Indem sie die Wohnungen durchgesteckt haben, sind helle Räume entstanden; Loggien und Balkone bieten wertvolle private Freiflächen an.

Die elipsoiden Oculi der Atrien lenken die Blicke zum Himmel und erinnern so unter anderem an die Skyspaces von James Turrell. | Foto: Paola Corsini

Gemeinschaft gestalten

Das Innere des Wohnheims ist hingegen etwas trist geraten. Obwohl Nomos auch für dort Vorschläge zu Farben und Materialien gemacht hatten, entschied die Sgipa, ihre*n hauseigenen Architekt*in für die Ausgestaltung zu beauftragen.

Alle Zimmer wurden entlang der Fassade zur Route du Pont Butin aufgereiht. Sie haben eigene Duschen und WCs und werden auf jeder Etage jeweils von zwei langen Fluren erschlossen, die sich an den Enden zu Gemeinschaftsräumen aufweiten.

Eine Grossküche im Erdgeschoss und ein Essraum in der Nähe eines der Innenhöfe werden täglich für gemeinsame Mahlzeiten genutzt. Als Alternative dazu gibt es in den oberen Stockwerken jeweils einen zentralen Raum mit einer Küche, in dem die Bewohner*innen gemeinsam kochen und essen können. Neben dem Empfang, der zum Platz am Fusse der Zeder hin orientiert ist, nutzt die Verwaltung der Stiftung zwei Räume und es gibt eine kleine Einheit für die medizinische Betreuung. Die Sigpa ist unsicher, wie gross die Auslastung des Heims sein wird, und bat daher um ein flexibles Konzept, das auch eine alternative Nutzung als Studierendenwohnheim zulässt. Die Architekt*innen haben daher die Clusterwohnungen so konzipiert, dass sie mit wenig Aufwand auf die Bedürfnisse von Studierenden angepasst werden können. Zwei Treppenhäuser pro Etage stellen zudem sicher, dass auch die Hälfte eines Geschosses als separate Einheit bespielt werden könnte.

Transfers

In der Architekturszene der Romandie nehmen Nomos eine Sonderstellung ein. Ihre Arbeiten spiegeln vielfältige Einflüsse wider. Die Vielfalt der Inspirationen wird dadurch begünstigt, dass das Büro Filialen in Madrid, Lissabon und Genf betreibt. Und der Wirkungsradius geht noch über diese Länder hinaus. So haben Nomos beispielsweise bis 2021 in Kaya in Burkina Faso ein Zentrum für Chirurgie erweitert. Die Architekt*innen schätzen das Arbeiten in verschiedenartigen Kontexten und streichen häufig hervor, wie sich die Projekte gegenseitig befruchten. Ideentransfers lassen sich auch beim Pasodoble ausmachen. Die verschiedenen Kreis- und Bogenformen beispielsweise wurden von den nubischen Gewölben des Gesundheitszenturms Kaya inspiriert.

Neben dem kreativen Umgang mit geometrischen Formen spielt der Einsatz von Farbe in den Entwürfen von Nomos fast immer eine zentrale Rolle. Beim Wohnkomplex Dr. Prévost (Genf, 2020) wurden Erschliessungsräume wie Treppenhäuser und Laubengänge durch leuchtende Rot- und Blautöne zu einladenden Gemeinschaftszonen. Beim Pasodoble wird das Hellgrau und Smaragdgrün genutzt, um starken Farbkontrast zu erzeugen. Das Grün unterstreicht die Kompaktheit des niedrigeren Gebäudes, während das immateriell wirkende Grau – ähnlich wie in den Werken von Jean-Pierre Raynaud – die abstrakte Plastizität und die Extrusion der Balkone des Wohnblocks betont.

Auch wenn sich die Eingänge auf der hofabgewandten Seite befinden, haben die Wohnungen durch Loggien und die Anordnung der Wohnräume enge Bezüge zum Raum zwischen den beiden Flügeln. | Foto: Paola Corsini

Vibrierende Materialien

Die Lichtreflexe auf den Fliesen verwischen die räumlichen Grenzen und das Gebäude erhält eine prägnante Fernwirkung. Im Verlauf des Tages und mit wechselnden Wetterverhältnissen scheinen die Kacheln zu vibrieren. Dieser Eindruck wird noch gesteigert, wenn sich die Zeder im Wind bewegt und ihr diffuses Abbild von den glasierten Flächen gespiegelt wird. Die an der Amalfiküste von Hand hergestellten Keramikfliesen schaffen eine Narration, die für das Viertel im Speziellen und für den schweizerischen sozialen Wohnungsbau ganz allgemein ungewöhnlich ist. Mit dem Bogenmotiv, der Inszenierung der Zeder und mit der Verwendung eines Materials, das Lichtstimmungen und Bewegungen optisch verstärkt, wurde mit dem Pasodoble ein mediterran oder orientalisch anmutendes Bild kreiert.

Mit dem Ensemble haben Nomos gezeigt, dass ein sozialer Wohnungsbau nicht zwangsläufig langweilig und trist sein muss. Sie öffnen mit ihren Arbeiten ein Fenster hin zu einer farbenfrohen sowie formal und räumlich reichen Architektur, die den Minimalismus, von dem die Schweizer Baukultur über viele Jahre geprägt war, hinter sich lässt.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2024–1

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen