Update für eine Zukunftsvision – Meili, Peter haben die Grosssiedlung Telli saniert

Wie ein Geschwader grosser Segelschiffe gleiten die Wohnscheiben der Telli-Siedlung in Aarau seit den 1970er-Jahren in der Parklandschaft dahin. Mit ihren auf- und abschwingenden Silhouetten etablieren sie zudem einen Dialog mit den Höhenzügen des Faltenjuras. Damals wie heute versprühen sie einen Ausdruck von Kraft und Optimismus. Meili, Peter haben 581 Wohnungen energetisch ertüchtigt und deren Balkone vergrössert. Die Eingriffe sind sanft, damit die Siedlung als wichtiger Zeitzeuge und Baudenkmal erhalten bleibt.

Text: Roman Hollenstein

Fotos: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Panorama des Telli-Ensembles | Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Wege mäandern um die vier Hochhauszeilen der Grosssiedlung Telli in Aarau, die bis zu 50 Meter hoch und bis zu 250 Meter lang sind. Sie ruhen auf Scheiben, die – gleichsam als minimalistische Antwort auf die muskulösen Pilotis von Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille – lange Arkaden bilden. Sie erschliessen etwa alle 15 Meter einen Eingang und bieten zugleich wettergeschützte Aussenräume. Jugendliche spielen in der weitläufigen Parkanlage, eine Mutter schiebt ihren Kinderwagen, und eine kleine Gruppe diskutiert angeregt auf Italienisch. Für einen Augenblick wähnt man sich im Neapel der 1970er-Jahre, als die Vele di Scampia, eine zunächst als Meisterwerk des Sozialwohnungsbaus gefeierte, dann als «Reich der Camorra» verschriene Hochhaussiedlung eingeweiht wurde.

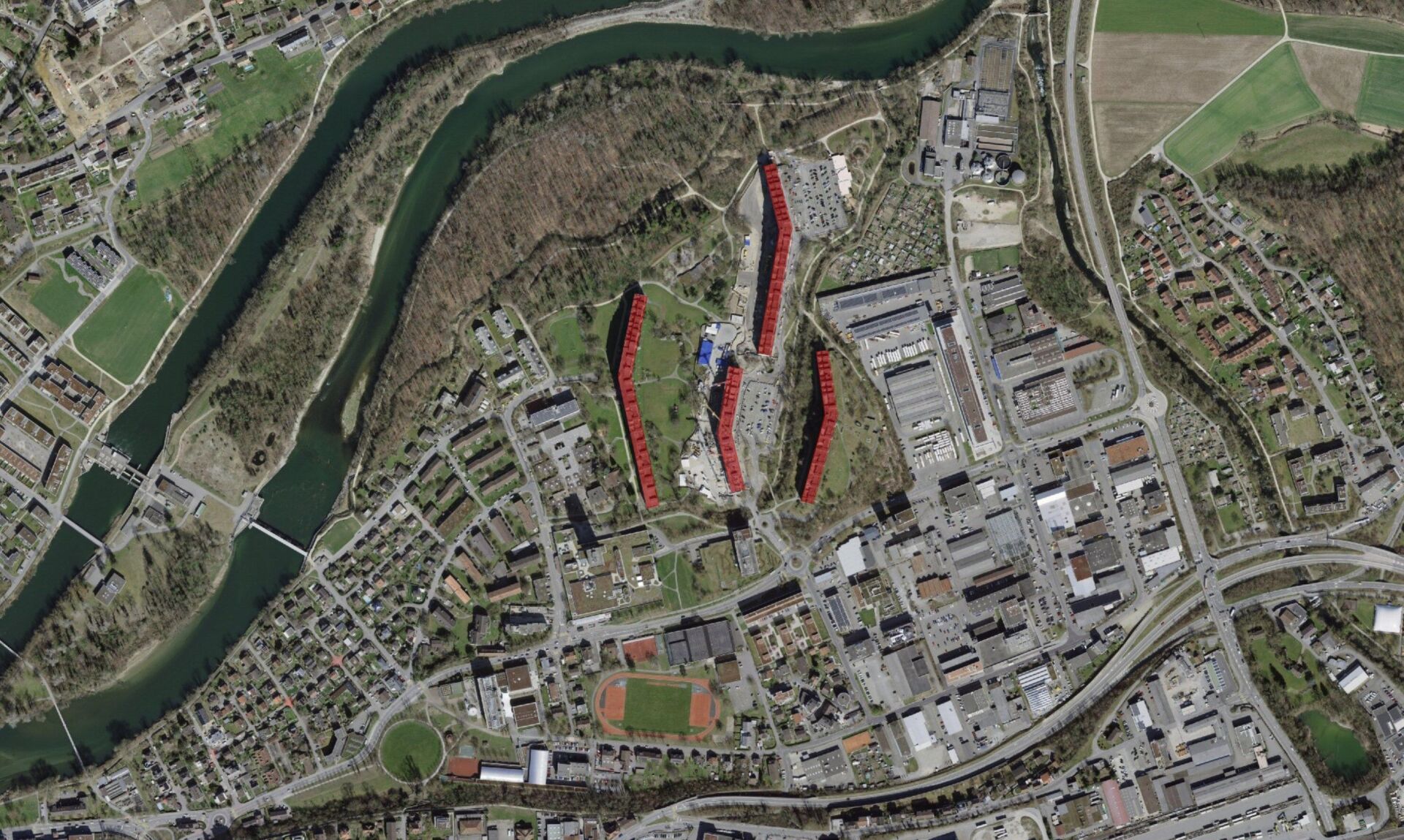

Situation | Karte © swisstopo

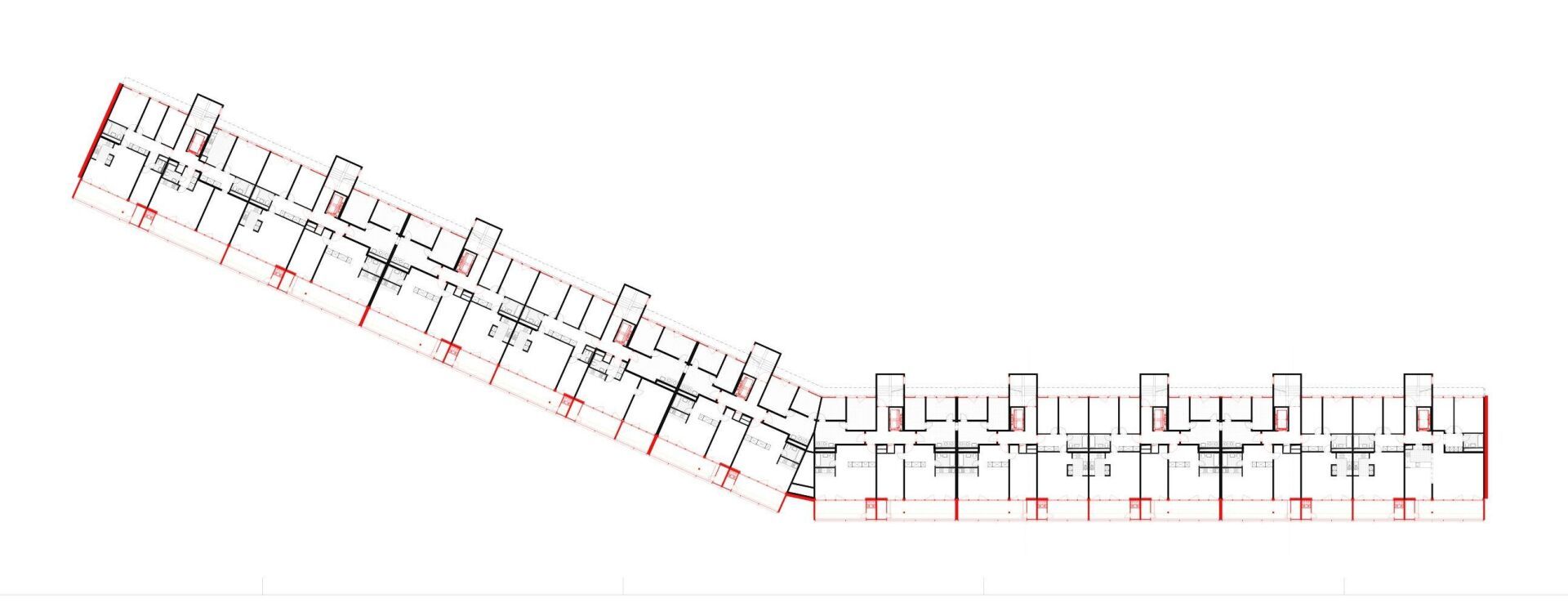

1.OG | Plan: Meili, Peter & Partner Architekten

Schnitt | Plan: Meili, Peter & Partner Architekten

Siedlung für 4500 Menschen

Anders als die inzwischen mehrheitlich abgerissenen Segel von Scampia, die zentral über Treppen und Passerellen erschlossen wurden, bestehen die vier Zeilenbauten des Telli-Quartiers aus jeweils 10 bis 17 wie Reihenhäuser aneinandergereihten Türmen von 6 bis 19 Stockwerken. Weil sie Zweispänner sind, gibt es innen keine Gänge und die Nachbarschaften sind überschaubar. Diese geschickte Unterteilung und eine gute soziale Durchmischung führten dazu, dass trotz der verblüffenden formalen Ähnlichkeit der beiden Siedlungen die Telli anders als die Vele zur Erfolgsgeschichte wurde.

Ob die Architekten der Telli-Siedlung, Hans Marti und Hans Kast, die in den 1970er-Jahren international beachteten Vele di Scampia kannten, ist nicht belegt. Überliefert ist aber, dass sich Hans Marti als «Leitfigur der Schweizerischen Landesplanung» für die in den 1960er-Jahren entstandenen Schweizer Grosssiedlungen Tscharnergut und Gäbelbach in Bern und Le Lignon in Vernier bei Genf interessierte und auch die Grands Ensembles der französischen Banlieues oder die terrassierten Apartmentpyramiden von Jean Balladurs Ferienstadt La Grande Motte am Rande der Camargue studierte.

Wie für die Grosssiedlungen in Genf und Bern standen auch für das Telli-Quartier rund 20 Hektar Land zur Verfügung – die letzte bedeutende Landreserve der Stadt Aarau. Fünf öffentliche und private Grundeigentümer*innen, darunter die Horta AG als Hauptbesitzerin, veranstalteten 1969 einen eingeladenen Wettbewerb mit sechs Architekturbüros zur «Schaffung einer zeitgemässen Wohnüberbauung» für rund 4500 Menschen, was damals etwa einem Viertel der Einwohnerschaft von Aarau entsprach. Dazu kam ein Gemeinschafts- und Einkaufszentrum mit drei Punkthochhäusern. Diesen Auftrag konnte der Aarauer Architekt Emil Aeschbach in reduziertem Umfang verwirklichen.

Die Ausführung der Wohnsiedlung hingegen sicherten sich Marti & Kast. Sie entschieden sich für vier rationale, vor Ort im Schottenbau-System betonierte Hochhauszeilen, die aufgrund ihrer gebirgsartigen Skyline beinahe organisch wirken. Die einfachen, durchgesteckten Dreieinhalb- und Viereinhalbzimmerwohnungen sind gut geschnitten, wobei die Schlafzimmer nach Osten und die Wohnbereiche nach Westen blicken. Die selbe Ausrichtung kam auch bei den exklusiveren Terrassenwohnungen zur Anwendung, welche jeweils die oberste Etage jedes «Turmes» einnehmen.

Die Erdgeschosse haben gebäudelange Arkaden. Sie bieten Schutz vor der Witterung und sind Treffpunkte für die Bewohner*innen. | Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Die als Generalunternehmerin fungierende Horta AG bestimmte, dass alle Wohneinheiten mit von ihr fabrizierten «Rastel-Granit»-Elementen ausgestattet werden mussten. Ihre vorgefertigten Bäder, Einbauküchen und holzgerahmten Fensterfronten ermöglichten ein schnelles Bauen, sodass das Scheibenhochhaus A bereits 1972 eingeweiht werden konnte. Doch dann führten die Öl- und die nachfolgende Immobilienkrise zu heftigen Turbulenzen. 1974 erwarben die Winterthur Versicherungen die gerade fertiggestellte Hochhauszeile B von der wenig später in Konkurs gegangenen Horta AG sowie die Rechte am Gebäude C, das sie 1980 nach den ursprünglichen Plänen vollendeten.

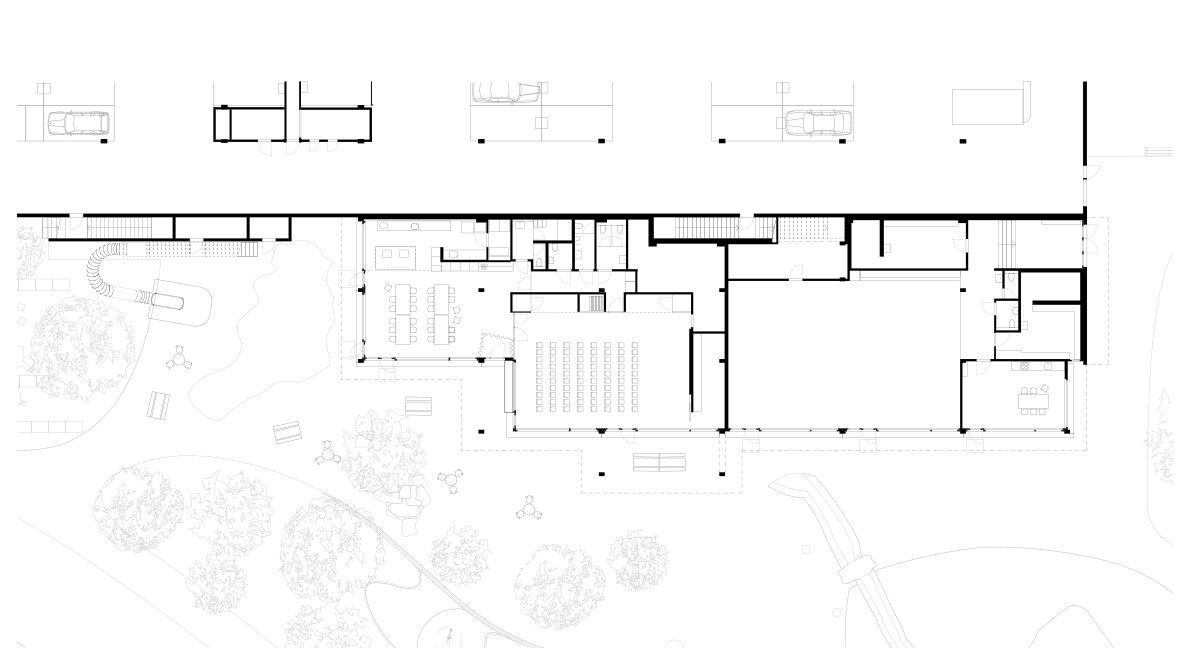

Die Hochhauszeile D wurde 1990 von einer anderen Bauherrin verwirklicht und so Hans Martis Meisterwerk vollendet. Dieses ist bis heute fast unverändert erhalten geblieben – genauso wie die verkehrsfreien Grünräume, durch die man ein Schulhaus, ein Einkaufszentrum, ein Quartierrestaurant und eine Bushaltestelle bequem zu Fuss erreicht. Mit dem Auto gelangt man von der Telli-Strasse unterirdisch in vier grosse Tiefgaragen, über denen der Badener Landschaftsarchitekt Albert Zulauf mit dem Bauaushub sanfte, baumbestandene Hügel hat formen lassen und so eine natürlich wirkende Szenerie mit Spiel- und Sportplätzen sowie einem Kleintierzoo schuf.

In Rahmen der Sanierung wurden auch zwei der insgesamt vier Tiefgaragen in Stand gesetzt. Dafür wurde ein Teil des Parks entfernt und später sorgfältig wieder hergestellt. | Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Sozial und Ökologisch Sanieren

Heute, da die meisten neuen Siedlungen nur noch aus zufällig erscheinenden Ansammlungen von Wohnklötzen bestehen, werden die Qualitäten der Telli-Siedlung mit ihrer Mischung aus grossmassstäblichen Scheibenhochhäusern, Terrassenwohnungen und grosszügigen Grünräumen wieder entdeckt. Um ihre «Struktur, Einheit und Eigenart» zu bewahren, wurde sie 2018 als hochkarätiges Werk des Nachkriegsbaubooms unter Ensembleschutz gestellt.

Aufgrund der komplexen Eigentumsverhältnisse konnte die älteste Hochhauszeile bislang noch nicht renoviert werden. Hingegen beauftragte die Axa, welche Ende 2006 die Winterthur übernommen hatte, 2016 das Zürcher Büro Meili, Peter & Partner Architekten mit der Sanierung der Zeilen B und C. Aufgabe der Architekt*innen war es, die beiden Komplexe mit ihren insgesamt 581 Wohnungen in bewohntem Zustand auf den neusten Stand hinsichtlich Energieverbrauch, Haustechnik, Brandschutz und Erdbebensicherheit zu bringen. Ziel war das Nachhaltigkeitszertifikat SNBS 2.0, das soziale, ökologische und energetische Aspekte gleichermassen wertet. Mit dem weitläufigen Park, den öffentlichen Erdgeschossen, dem Quartierzentrum und der guten ÖV-Anbindung wurden bereits wichtige Kriterien des Labels erfüllt. Dazu kamen aufgrund der sanften Sanierung sowohl Einsparungen grauer Energie als auch der Anschluss ans städtische Fernwärmenetz. Interessant war das SNBS-Label auch deswegen, weil es den Einbau eines einfachen, die Bausubstanz nicht tangierenden Lüftungssystems erlaubte.

Die Telli-Siedlung fungiert als Bindeglied zwischen dem Siedlungsraum von Aarau zur Auenlandschaft der Aare. Vom gleichnamigen Einkaufszentrum gelangt man durch einen Park zum Wald am Ufer. | Plan: Meili, Peter & Partner Architekten

Bereits für die Projektierung der komplexen Sanierung, die von 2020 bis 2023 dauerte, arbeiteten Meili, Peter & Partner Architekten mit Fachleuten für Statik, Haustechnik, Brandschutz, Bauphysik und Nachhaltigkeit, vor allem aber mit dem für das Baumanagement zuständigen Büro Drees & Sommer zusammen. Dieses sorgte für perfekt getaktete Arbeitsabläufe, die den Umbau im bewohnten Zustand erträglich machten. Genauso wichtig war der ständige Dialog mit den Bewohner*innen der beiden Hochhauszeilen, von denen rund 1500 offen dafür waren, trotz langer Bauzeit in ihren Wohnungen auszuharren. Ohne diese Bereitschaft wäre der angespannte Wohnungsmarkt im Grossraum Aarau wohl kollabiert.

Die Räume des ehemaligen Kleintierzoos wurden saniert und in ein Bistro verwandelt. Es gibt zudem einen neuen grossen Spielplatz, eine Feuerstelle sowie ein Boule-Spielfeld. | Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Wohnen auf der Baustelle

Als besonders lärmintensiv erwiesen sich die Arbeiten zur Verbesserung von Brandschutz und Erdbebensicherheit, die vorrangig in den Lift- und Treppenhaustürmen ausgeführt wurden. Auch die Installation der nun 2,1 statt 1,2 Meter tiefen, wohnungsbreiten Balkone brachte einigen Lärm mit sich. Die Ausweitung der Balkonflächen ermöglichte es, die bestehenden Abstellräume, deren gelbe beziehungsweise orange Eternitplatten die Fassaden mit Farbakzenten beleben, zu vergrössern und zur Hälfte in Schächte für Abluft- und Heizleitungen zu verwandeln.

Eingriffe waren auch in den Wohnungen unumgänglich, obwohl diese bereits 2006 neue Bädern und Einbauküchen erhalten hatten. Sie werden neu mit Fernwärme statt mit Gas beheizt und besitzen nun dreifach verglaste Fensterfronten. Die bessere Isolation machte ein mechanisches Lüftungssystem nötig. Dieses saugt Abluft in den Badezimmern ein und befördert sie hinaus auf die Balkone und durch die neuen Abluftschächte hinauf zum Dach. Gleichzeitig strömt Frischluft durch kleine Öffnungen in den Fensterfronten in die Wohnungen nach.

Die Grundrisse der Wohnungen blieben annähernd unverändert. Lediglich die Schlafräume wurden leicht auf Kosten der Balkone vergrössert. Die Pläne zeigen eine 3,5-Zimmer Wohnung Luxe vor und nach der Sanierung. | Plan: Meili, Peter & Partner Architekten

Die Balkone auf der Westseite konnten dank vorhandener Isolationsfugen leicht ersetzt werden. Bei den aus nicht gedämmten Auskragungen der Bodenplatten bestehenden Schlafzimmerbalkonen wäre zur Vergrösserung eine Abtrennung nötig gewesen, was aufwändig und lärmintensiv geworden wäre. Daher verwarfen die Architekt*innen diese Idee. Stattdessen verschoben sie die neuen Fensterfronten nach aussen und verkleinerten so die Balkone zugunsten der Zimmergrössen.

Dank minutiöser Planung mussten die Mieter*innen ihre Wohnungen während der ganzen Umbauzeit nur für zwei Wochen verlassen und in eine siedlungsinterne Ersatzwohnung oder in ein Hotel ausweichen. Den Takt des Wohnungswechsels gaben die bis zu 18 Tonnen schweren Balkonelemente an, von denen täglich vier montiert wurden. In jeder Wohnung wurde zuerst das Mobiliar zusammengeschoben und dann die neue Heizung und das Abluftsystem installiert sowie die Fensterfronten ersetzt. Schliesslich konnten die Bewohner*innen in blitzblanke – in einigen Fällen sogar mit neuen Parkettböden ausgestattete – Wohnungen zurückkehren.

Gewinn für Mietende und Umwelt

Zwischen den sanierten und unsanierten Häuserzeilen sind keine Unterschiede auszumachen. Einzig die Balkonbrüstungen wurden um zehn Zentimeter erhöht. Doch weil das Verhältnis zwischen den massiven und gläsernen Teilen sowie dem Aluminiumhandlauf gewahrt blieb, ist auch dies annähernd unsichtbar.

Für die Sanierung der beiden mittleren Tiefgaragen mussten Bäume abgeholzt, viel Erde bewegt und hunderte provisorische Parkplätze geschaffen werden. Doch jetzt erstrahlt der Landschaftspark wieder nahezu in seiner alten Schönheit. Nach Abschluss aller Bauarbeiten stellte das Büro Müller Illien Landschaftsarchitekten die Grünanlagen gemäss den ursprünglichen Plänen weitgehend wieder her. Im Nordosten, wo der Park in den Auenwald an der Aare übergeht, konnten Meili, Peter & Partner Architekten den vormaligen Kleintierzoo in einen multifunktionalen Quartiertreff umbauen. Dazu öffneten sie die Pavillonarchitektur, die sie – ähnlich wie die Terrassenwohnungen, die aus der starren Schottenstruktur befreit wurden – L-förmig erweiterten und mit grossen Fenstern zum Aussenraum versahen.

Die Grundrisse der Attikawohnungen wurden verändert und teilweise auf Kosten der Terrassenflächen vergrössert. | Foto: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Die beiden mittleren Telli-Hochhauszeilen veranschaulichen auf vorbildliche Weise, wie sich die vielschichtige Sanierung eines bewohnten Gebäudes sozialverträglich verwirklichen lässt. So konnte schöner und günstiger Wohnraum für etwa 2000 Menschen erhalten und eine unerwünschte Gentrifizierung vermieden werden. Aber auch für die Umwelt ist der Umbau ein Gewinn, konnte man doch den jährlichen CO2-Ausstoss um 1000 Tonnen reduzieren und durch den mieterfreundlichen Erhalt der Bauten die Umwelt schonen und viel graue Energie erhalten.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–5 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen