Vom Krankenhaus zum Vertical Village – Umnutzung des Felix-Platter Spitals

Unter dem Vorwand der Verdichtung verdrängen zunehmend architektonisch fragwürdige Häuser wertvolle Gebäude. Die Bauwut belastet nicht nur Klima und Umwelt, auch das Erscheinungsbild von Städten und Dörfern leidet. Die gelungene Umnutzung des Basler Felix Platter Spitals in Wohnraum zeigt, dass es auch anders geht: Selbst sperrige Bauten der Moderne haben das Potenzial, den Bedürfnissen der Gegenwart angepasst zu werden.

Text: Roman Hollenstein

Fotos: Ariel Huber

Foto: Ariel Huber

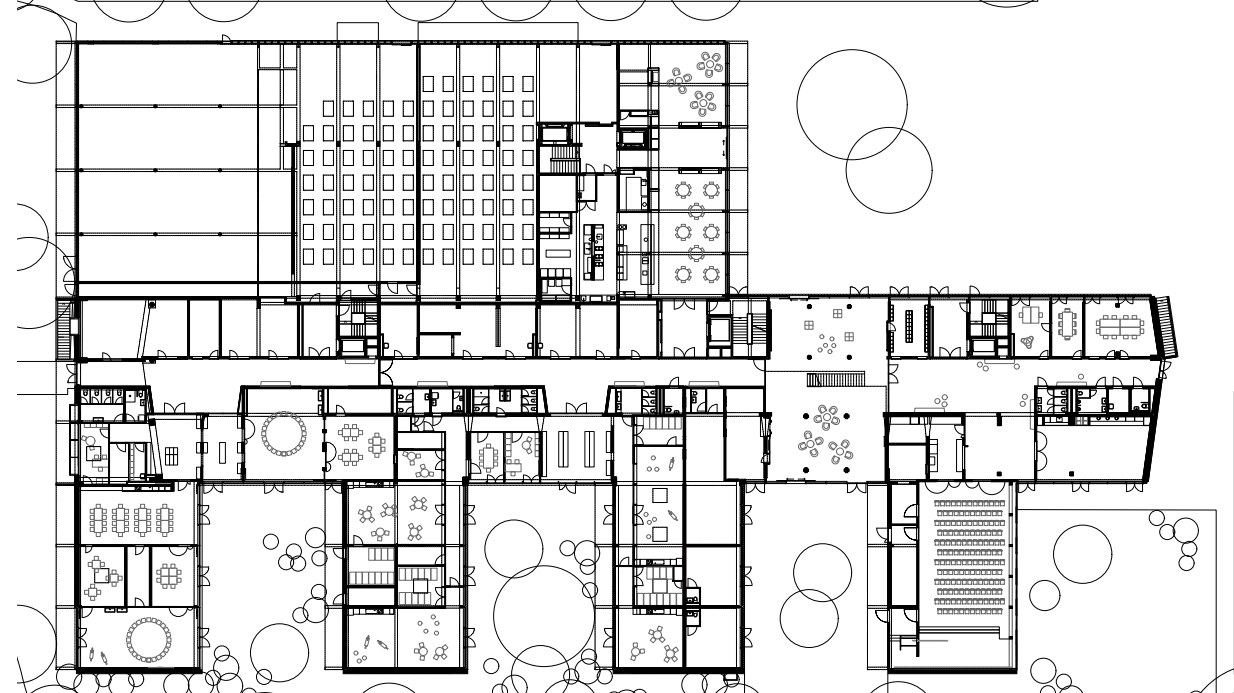

Die hohe Scheibe des Felix Platter Spitals prägt seit mehr als einem halben Jahrhundert das Basler Iselin-Quartier. Beidseitig angedockte flache Sockelbauten, in denen einst die Therapieräume und die Mensa untergebracht waren, verknüpfen das elegante, zwischen 1962 und 1967 von Fritz Rickenbacher und Walter Baumann an der Hegenheimerstrasse südwestlich des Kannenfeldparks realisierte Hochhaus mit den vielen Reihenhäusern rings herum. Das Sonnendach der Attika und flügelartige Seitenbalkone verleihen dem neunstöckigen Gebäude trotz seiner 35 Meter Höhe und 105 Meter Länge eine filigrane Leichtigkeit.

Als eine der bemerkenswertesten Architekturen der Nachkriegszeit in Basel galt das unter Denkmalschutz stehende Spital als unantastbar. Doch das letztmals 1999 einer Gesamterneuerung unterzogene Gebäude liess sich Expert*innen zufolge nicht mit angemessenem finanziellem und infrastrukturellem Aufwand auf den neusten Stand der Technik bringen. Deshalb errichtete man zwischen 2015 und 2019 unmittelbar nördlich davon das von den Architekturbüros Holzer Kobler und Wörner Traxler Richter geplante Felix-Platter-Zentrum für universitäre Altersmedizin. Gleichzeitig wurde der Altbau aus dem Inventar der schützenswerten Bauten entlassen und zum Abbruch freigegeben.

Die drohende Zerstörung des architektonisch und städtebaulich gleichermassen wichtigen Baudenkmals rief aber nicht nur die Quartierbevölkerung, sondern auch den Heimatschutz, den Freiwilligen Basler Denkmalschutz und die Basler Sektion des BSA auf den Plan. Eine Machbarkeitsstudie zeigte 2014, dass sich das alte Krankenhaus als Wohngebäude weiternutzen liesse und dass Brandschutz, Erdbebensicherheit und Energieeffizienz auf den heutigen Stand gebracht werden könnten, ohne die gut proportionierte Architektur zu beeinträchtigen.

Der Basler Grosse Rat sprach sich 2015 für den Erhalt des Gebäudes aus. Im Jahr darauf veranlasste er dessen Aufnahme mit «reduziertem Schutzumfang» ins Denkmalschutzverzeichnis sowie die Umzonung, was erst die ökologisch und energetisch sinnvolle Transformation in ein Wohnhaus erlaubte. Die architektonisch weniger interessanten Gebäude auf dem ehemaligen Spitalsareal hingegen mussten der von Enzmann Fischer Partner und dem Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster konzipierten Siedlung Westfeld weichen. Damit wurde in Basel möglich, was bereits in Städten wie New York oder Los Angeles Realität ist: die umweltverträgliche Verwandlung eines ausgedienten Krankenhauses in einen Wohnbau.

Ausgespielte Erfahrung

Die 2015 gegründete Baugenossenschaft wohnen & mehr zeigte Interesse an der Realisierung der verkehrsfreien Siedlung Westfeld mit Cafés, Geschäften, Kleingewerbe, sozialen Einrichtungen und insgesamt mehr als 500 Wohnungen, davon 134 im ehemaligen Felix Platter Spital. Für diesen Umbau wurde 2017 ein selektiver Studienauftrag ausgeschrieben, der im Jahr darauf vom Zürcher Büro Müller Sigrist Architekten in Zusammenarbeit mit der für das Baumanagement zuständigen Firma Rapp Architekten sowie Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure als Tragwerksplaner gewonnen wurde. In ihr Projekt eines «Miteinanderhauses» flossen Erkenntnisse ein, die Müller Sigrist bei der auf unterschiedlichsten Wohnungstypen und Gemeinschaftseinrichtungen basierenden Überbauung Kalkbreite in Zürich hatten sammeln können. Obwohl die Übertragung des Miteinanderhauskonzepts auf einen Bestandsbau den Architekt*innen einige Kompromisse abverlangte, war die Wettbewerbsjury angetan von der «sorgfältigen Konzeption und stimmungsvollen Architektur» sowie den «durchdachten Eingriffen».

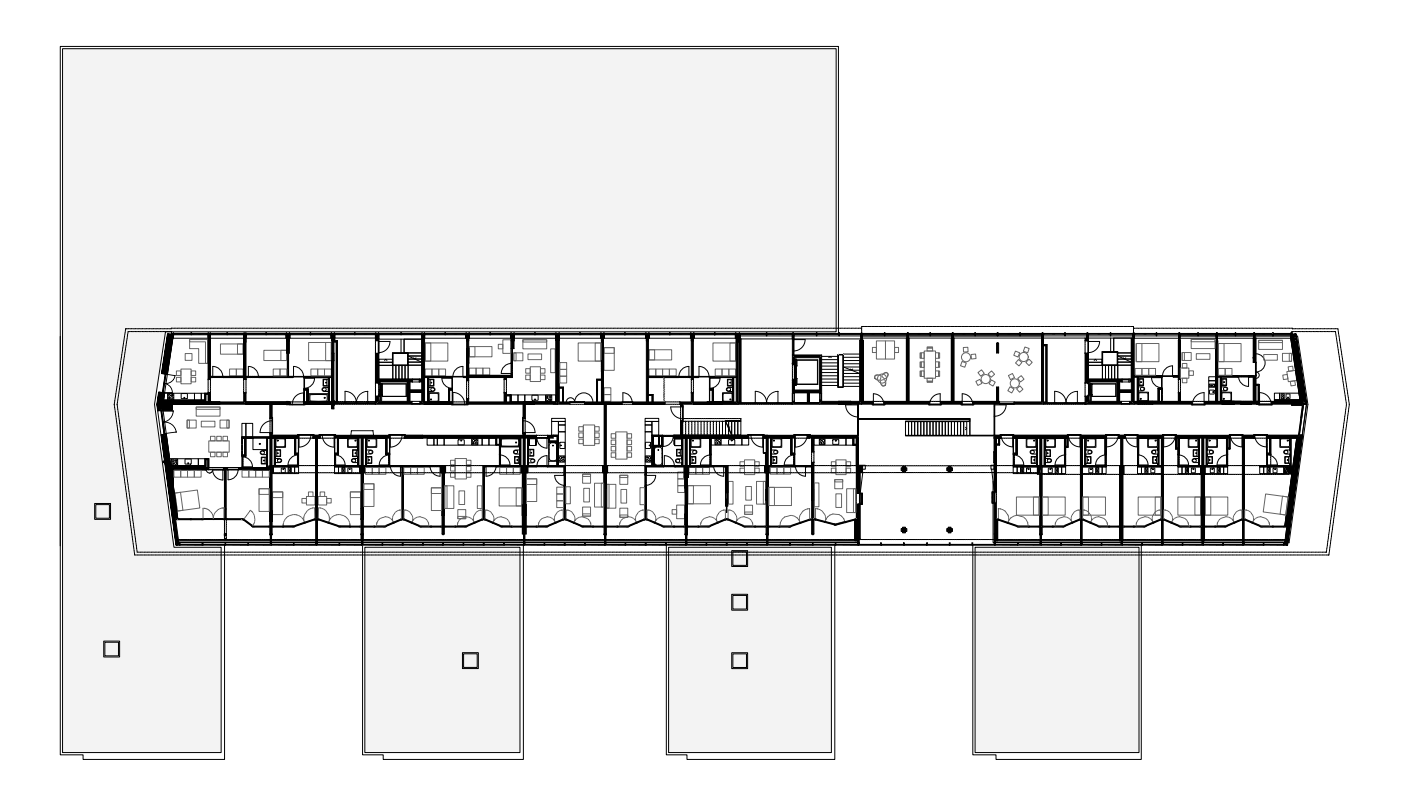

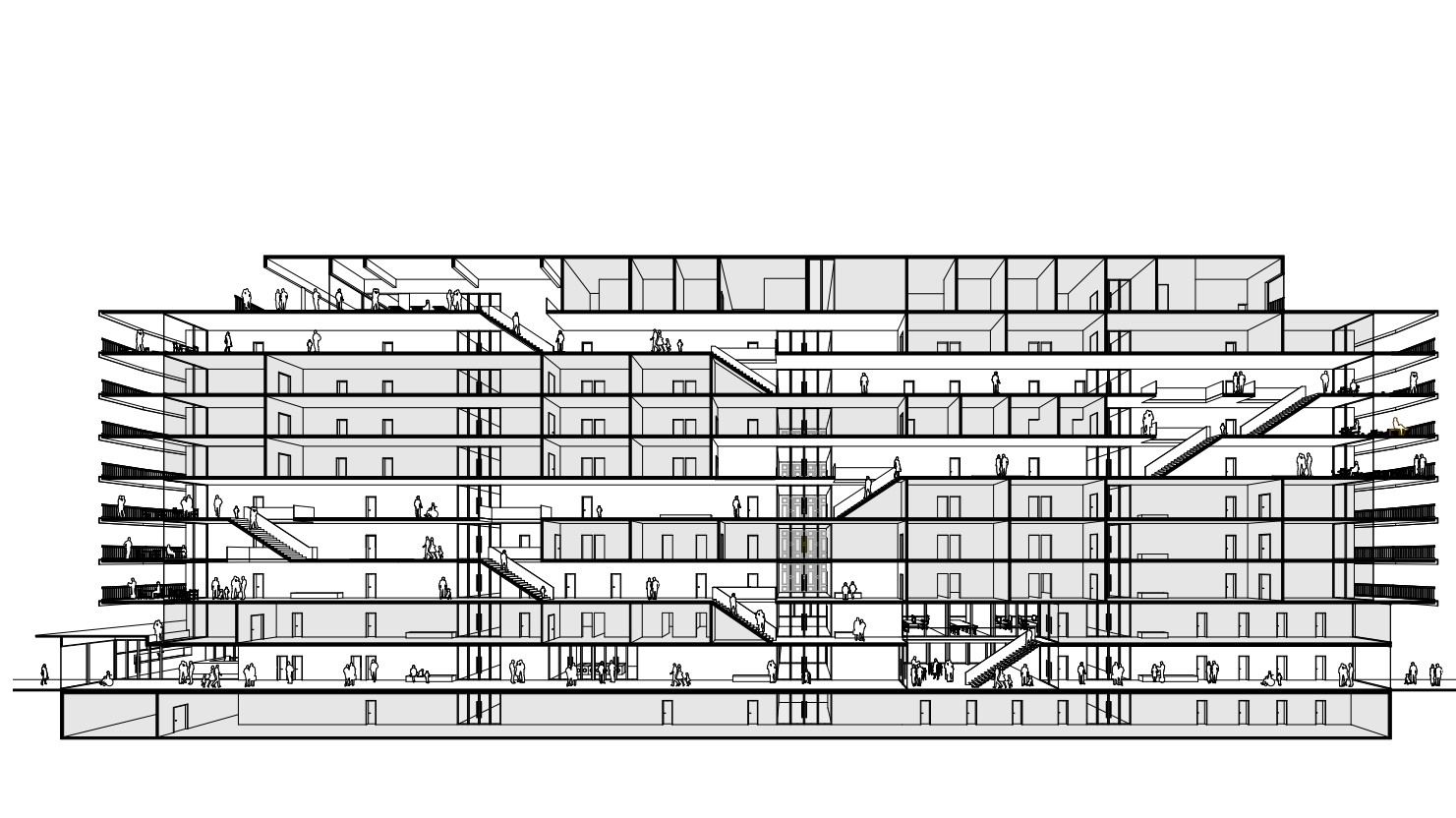

Perspektivischer Schnitt | Plan: Müller Sigrist Architekten AG + Rapp AG

Raumhaltige Fassade

Der von Mitte 2019 bis Ende 2022 dauernde Umbau bot die Gelegenheit, das einstige Spitalsgebäude von Zubauten – etwa in den Höfen zwischen den kammartigen Sockelbauten – zu befreien und weitgehend in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Anders als an den Fassaden, die nach denkmalpflegerischen Vorgaben renoviert werden mussten, waren im Inneren grössere Interventionen erlaubt. So wurden die endlos scheinenden Korridore, die das Gebäude auf jeder Etage der Länge nach durchmessen und beidseitig in grosse Balkone übergehen, durch stockwerkverbindende Treppen belebt, mitunter aber auch durch quergestellte Wohnungen unterbrochen. Die auf der Nordseite der Korridore gelegenen Personal- und Untersuchungsräume sowie die nach Süden orientierten Patientenzimmer wurden zu unterschiedlich grossen Wohnungen umgeformt, wobei die Nasszellen der Patientenzimmer entfernt und ihre Flächen den südseitigen Wohnungen zugeschlagen wurden.

Der Durchschnittspreis aller Wohnungen liegt bei 2100 Franken brutto für eine 4-Zimmerwohnung. Die teureren Wohnungen in den oberen Etagen finanzieren die günstigeren in den unteren Etagen quer. | Foto: Ariel Huber

In die entlang der Korridore neu eingezogenen Wände wurden gebäudehohe Mauerscheiben aus Beton integriert. Sie dienen der Längsaussteifung des Gebäudes, während die massiv betonierten seitlichen Treppenhäuser, die von den Rändern etwas mehr zur Gebäudemitte hin verschoben wurden, für die vertikale Aussteifung sorgen. So konnte die geforderte Erdbebenertüchtigung des Gebäudes erreicht werden. Viel Aufmerksamkeit beanspruchten ausserdem der Brandschutz sowie energietechnische Massnahmen wie Grundwasserwärmepumpe, Fotovoltaik-Anlage und Anschluss ans Fernwärmenetz.

Eine besondere Herausforderung stellte die energetische Sanierung der Südfassade dar, deren handorgelartig gefaltete Fensterbänder nicht verändert werden durften. Die Architekt*innen lösten das Problem mit einer zweiten, gegenläufig gefalteten Fensterschicht, die sie hinter die ursprüngliche Fassade setzten. Dank der so entstandenen Zwischenräume kommen die südseitigen Wohnungen in den Genuss von Wintergärten. Sie bilden einen guten und kostengünstigen Klimapuffer, der das Fassadenbild nicht tangiert.

Wesentlich einfacher war die Instandsetzung der nordseitigen Betongitterfassade, die mit vergleichsweise geringem Aufwand restauriert, nach innen isoliert und mit neuen Fenstern versehen wurde. All diese Interventionen nimmt man im fertiggestellten Gebäude als ebenso selbstverständlich wahr wie die minutiöse Detaillierung und Materialisierung der baulichen Eingriffe, bei denen aus ästhetischen und finanziellen Überlegungen Sichtbeton für Wände und Decken, Terrazzo, Keramikfliesen und Parkett für die Böden sowie Holz für die Einbauten zum Einsatz kamen.

Komplexes Innenleben

Die architektonische Visitenkarte des äusserlich kaum veränderten Gebäudes ist das öffentlich zugängliche zweigeschossige Foyer, das die Hegenheimerstrasse mit dem diskret begrünten siedlungsinternen Platz verbindet. Von der mit skulpturalen Betonpfeilern und Pentagondodekaeder-Lampen akzentuierten Halle, die dank Sitzgruppen und Teppichen eine fast bürgerliche Wohnlichkeit ausstrahlt, gelangt man durch einen mit Spieltischen möblierten Gang zu den beiden Sälen des Quartierzentrums Iselin. Der grössere von ihnen befindet sich im östlichsten der vier nach Süden ausgreifenden Sockelbauten. Eine Rue intérieure erschliesst ausserdem die westlichen Sockelbauten mit Restaurant, Discounter, Fitnessclub, Kita, Kindergarten und Gewerberäume.

Wie in der ähnlich gestalteten Empfangshalle der Überbauung Kalkbreite führt eine freistehende Treppe hinauf zu einer Passerelle, von der aus man Gästezimmer im ersten Obergeschoss erreicht. Zwei Stockwerke über diesen befinden sich in einem ebenfalls separaten Bereich die 17 Zimmer des gemeinschaftlichen Wohnens im Alter. In entgegengesetzter Richtung mündet die Passerelle in eine weitere Rue intérieure, die durch Korridore und über kaskadenartige Treppen im Zickzack hinaufführt bis ins Attikageschoss im neunten Stock. Sie erschliesst unterschiedlich grosse Wohnungen vom preisgünstigen Anderthalbzimmerapartment bis zur Zwölf-Zimmer-WG, aber auch die gemeinsam genutzten Waschküchen und die allgemein zugänglichen Seitenbalkone.

Die Bewohnerschaft ist bunt gemischt. Im Haus wohnen Familien, Singles, es gibt Wohngemeinschaften und ein Co-Housing-Projekt des Vereins wohnen + Basel. Die Kaskadentreppe wurde deshalb bewusst als Treffpunkt gestaltet. | Foto: Ariel Huber

Damit soll die soziale Durchmischung der Bewohnerschaft und die interne Kommunikation genauso gefördert werden wie mit der gemeinschaftlichen Dachterrasse und dem zugehörigen Freizeitraum im Attikageschoss. Hier oben befinden sich zudem fünf schicke Maisonetten, mit deren Mieterträgen die preisgünstigsten Kleinwohnungen quersubventioniert werden. Da wohl kaum jemand über mehrere Geschosse die Rue intérieure hinaufsteigen mag, kann man vom Foyer aus auch über die drei mit Aufzügen versehenen Treppenhäuser zu den Wohnungen gelangen. Diese sind einfach, aber zweckmässig ausgestattet und überraschen mit Wintergärten, mit bildartig die Aussicht rahmenden Gitterfenstern oder kleinen Dachterrassen.

Modell für eine Umbaukultur

Die Umnutzung bestehender Gebäude dürfte in Zukunft aus Gründen des Klimaschutzes und der Ökologie immer wichtiger werden. Für Architekt*innen bedeutet dies aber oft den Verzicht auf die lange so beliebte baukünstlerische Selbstverwirklichung. Dennoch konnte das Büro Müller Sigrist eigene Akzente setzen. Man findet ihre Handschrift allenthalben bei den Materialien und Details, vor allem aber in der Gestaltung des Foyers, des Restaurants, des grossen Quartiersaals und der Wohnungen. Mit dem gelungenen Umbau des ehemaligen Felix Platter Spitals konnte nicht nur viel graue Energie erhalten und gespart, sondern auch eine überzeugende architektonische Lösung gefunden werden, die zu Recht Mitte Juni mit dem Building Award 2023 für herausragende Ingenieurleistungen im Hochbau geehrt wurde.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen