Cheminées, Cheminéeöfen und Speicheröfen

Unterschiede, Funktionsweisen, Hinweise, Brandschutz

Die im vorliegenden Beitrag enthaltenen Informationen sind als Planungs- und Informationshilfe für den architektonischen Entwurf von Ofenanlagen zu verstehen. Für die Dimensionierung, Konstruktion und Montage empfiehlt es sich dringend, bereits in der Vorprojektphase, einen ausgewiesenen Fachmann (Hafner) beizuziehen. Erkann bei der Planung einer Feuerstelle behilflich sein, zum Beispiel bei der Standortwahl des Ofens, dem Einbau und Prüfen der Kaminqualität sowie des Kaminanschlusses. Der Hafner gewährleistet zudem:

eine produktunabhängige Beratung

eine fachgerechte Installation

die Berücksichtigung sämtlicher Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF)

1. Cheminées

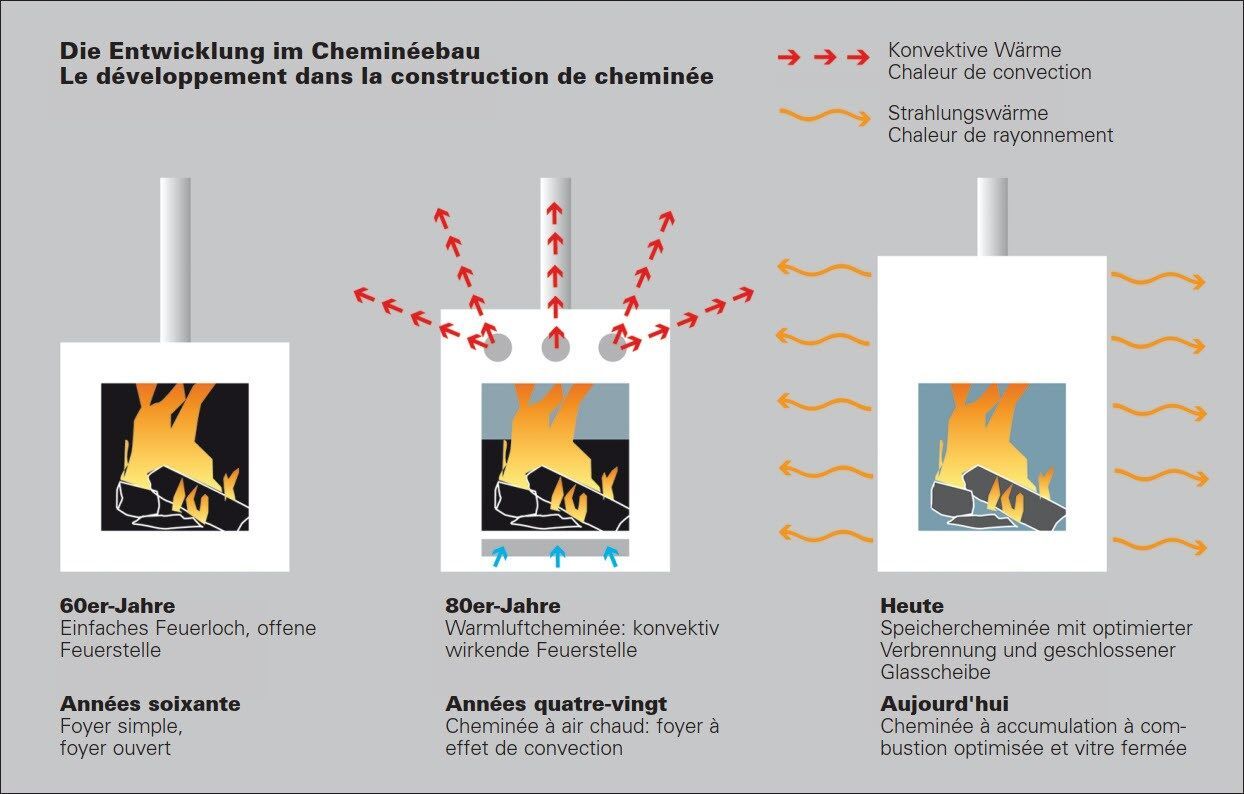

Ursprünglich hatten Cheminées kaum eine wärmende Funktion und wurden eher aus Gründen einer gemütlichen Atmosphäre angefeuert. Bis heute hat sich der Cheminéebau jedoch stark weiterentwickelt und nun leisten sie hervorragende Dienste als Einraum- oder Ergänzungsheizung.

Das Cheminée besteht grundsätzlich aus einem Cheminéekörper und dem dazugehörenden Rauchkaminzug, wobei jeweils verschiedene Materialien wie Keramik, Naturstein oder auch Metall, als Verkleidung zur Auswahl stehen. Heute werden neue Cheminées nur noch mit Glasfenster installiert – vor allem energetische und lufthygienische Gründe sprechen dafür. Die Vorschriften über offene Cheminées (ohne Glasfenster) werden in verschiedenen Kantonen überarbeitet. Die Hafner kennen die aktuellen Bestimmungen.

1.1 Speichercheminées

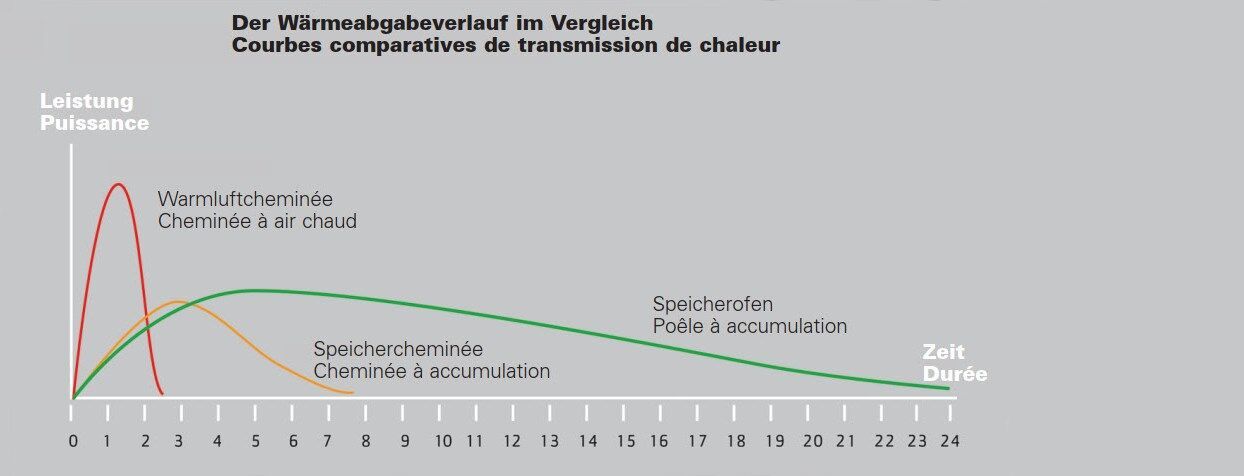

Speichercheminées sind aus speziellen wärmespeichernden Materialien und können deshalb bis zu acht Stunden an einem Stück heizen. Sie weisen einen guten Wirkungsgrad (Verhältnis des Aufwandes zum Nutzen der eingesetzten Energie) aus.

Die modernen Speichercheminées bestechen v. a. durch ihre nachhaltige und gleichmässige Wärmeabgabe. Übertroffen werden sie nur noch vom schweren Speicherofen.

Das sollte vor dem Einbau eines Cheminées mit dem Hafner besprochen werden:

Wärmebedarf der zu heizenden Räume

Technik und Design

Standort und Grösse des Cheminées

Kaminqualität

Einfachster Zugang zum Holzlager

Raumunabhängiger Frischluftanschluss

Funktionssicherheit bei Komfortlüftung und Küchenabzug

Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz

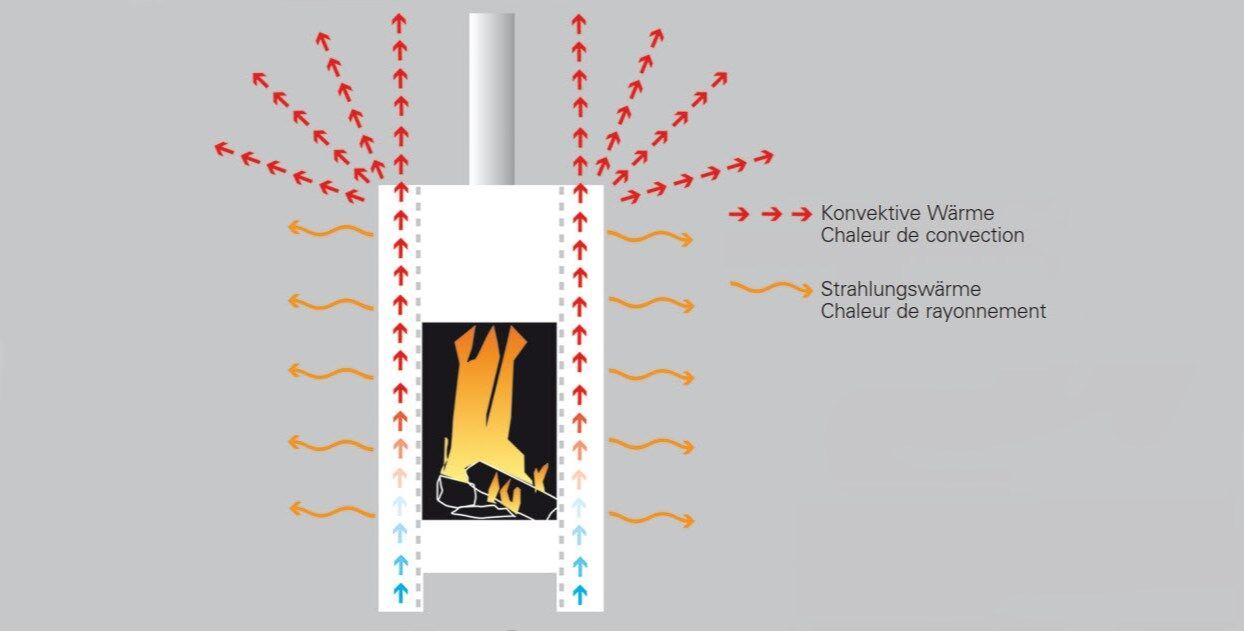

2. Cheminéeöfen

Cheminéeöfen eignen sich als Einraum- oder Ergänzungsheizung. Sie sind Fertigprodukte, die mehrheitlich aus Stahlblech bestehen und von einem Hafner fachmännisch installiert werden. Es gibt zahlreiche Hersteller und Produktvarianten mit verschiedensten Funktionen wie Grillieren und Backen. Eine Besonderheit an Cheminéeöfen ist, dass sie bei einem Wohnungswechsel demontiert und an einem neuen Ort wieder montiert werden können.

Wichtig beim Einbau:

Baubewilligung

Gibt es einen freien Kamin der genutzt werden kann?

Prüfzeugnis/Garantie

Einhalten der VKF*-Brandschutzrichtlinien (* Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung)

Abnahme durch den Brandschutzexperten

Empfehlenswert: Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz

Konvektive Wärme und Strahlungswärme

Der Cheminéeofen ist eine Feuerstätte, die zum grossenTeil aus Stahlblech besteht. Die Wärmeabgabe erfolgt mehrheitlich konvektiv (siehe Grafik). Kühle Raumluft wird von unten angesogen und erwärmt sich zwischendem Ofenkörper und der Verkleidung aus Stahl, Keramik oder Naturstein. Oben tritt Warmluft aus, die den Wohnraum rasch heizt. Gleichzeitig gibt der Ofen Strahlungswärme ab. Der Cheminéeofen erzeugt eine hohe Wärmeleistung. Die Wärmeverteilung kann allerdings nicht gesteuert werden. Wärmeabgabe, Speicherung und Wirkungsgrad fallen geringer aus als beim Speichercheminée und Speicherofen.

3. Speicheröfen

Der Speicherofen – auch Kachelofen genannt – sorgt für den optimalen Heizkomfort. Er gibt bis zu 24 Stunden kontinuierlich Wärme ab. Speicheröfen können sowohl als Ein- und Mehrraumheizung eingesetzt werden und eignen sich hervorragend zum Backen, Schmoren und Braten. Nahezu 70 % seiner Wärme gibt der Speicherofen in Form von Strahlung ab, ohne die Luft stark zu erwärmen und dadurch auszutrocknen. Je mehr ein Ofen wiegt, desto höher die Speicherkapazität.

Speicheröfen zeichnen sich zudem durch einen hohen Bedienungskomfort aus. Die Zufuhr der Verbrennungsluft sowie die Abgasklappe lassen sich automatisch regeln.

3.1 Schwere Speicheröfen

Schwere Speicheröfen über 1000 kg und bis zu 24 Stunden Speicherleistung werden vom Hafner individuell nach dem Kundenwunsch gestaltet. Die Ofenhülle kann aus verschiedenen Materialien bestehen: Metall, Keramik, Naturstein, Speckstein oder auch Glas.

3.2 Kleinspeicheröfen

Kleinspeicheröfen bis 500 kg und einer Speicherleistung von etwa acht Stunden sind Fertigprodukte, die der Hafner vor Ort installiert. Es gibt sie in zahlreichen Varianten und Verkleidungsmaterialien.

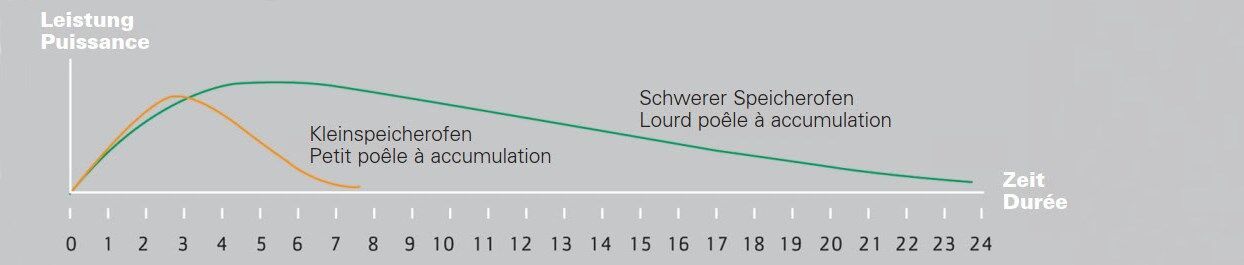

Grosser oder kleiner Speicher: der Wärmeabgabeverlauf im Vergleich

Wärmeabgabeverlauf von Kleinspeicherofen und schwerem Speicherofen

3.3 Speicheröfen mit Satellitenspeicher

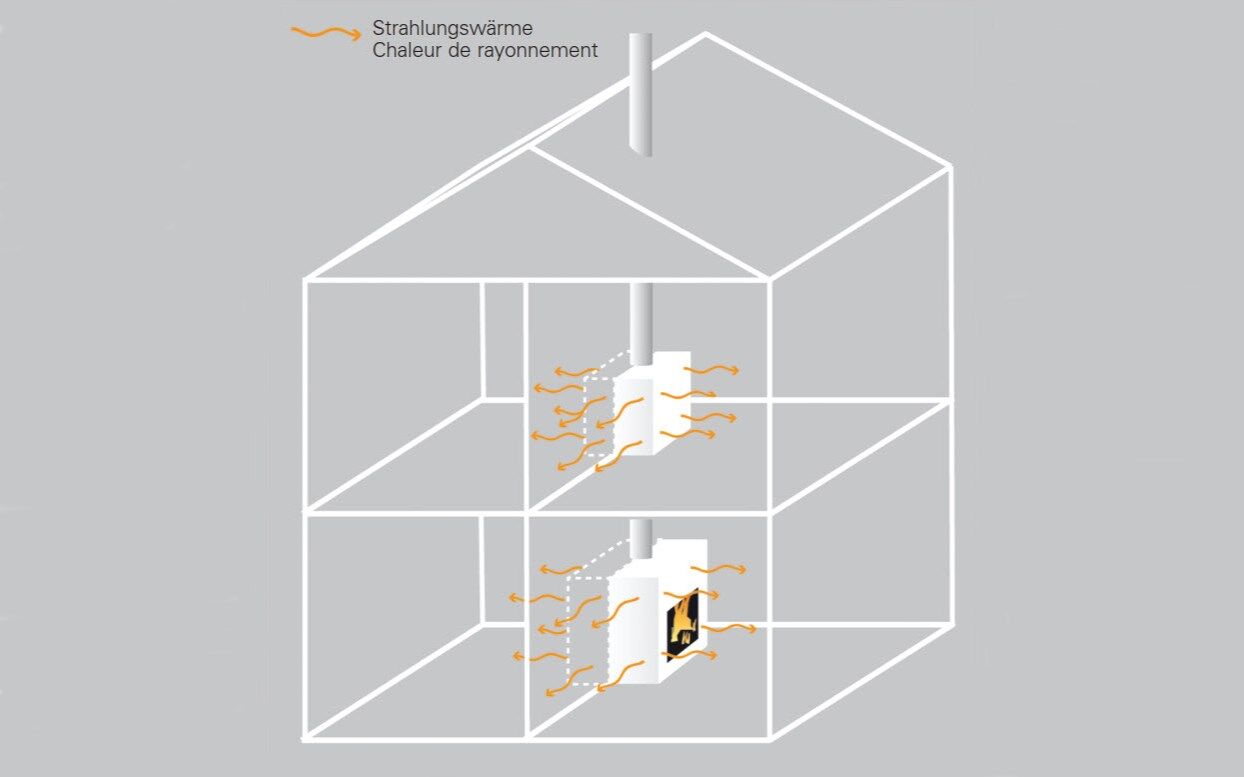

Das Heizungssystem mit Satellitenspeicher erlaubt eine etagenübergreifende Heizung. Es zeichnet sich aus durch eine bessere Wärmeverteilung. Die heutigen Anforderungen an Wärmedämmung ermöglichen zudem, Speichergrundöfen als alleinige Heizquelle auszulegen, ohne dass auf den gewohnten Komfort verzichtet werden muss.

Speicheröfen mit Satellitenspeicher

Der Satellitenspeicher wird direkt oberhalb des Speicherofens installiert. Eine geschickte Platzierung kann sicherstellen, dass alle Räume genügend beheizt werden. Temperaturverläufe lassen sich im Voraus durch ein Komfortberechnungsprogramm definieren.

Der Satellitenspeicher hat keine eigene Feuerstelle. Normalerweise wird je nach Wärmebedarf die Energie über einen im Parterre stehenden Speicherofen in den Satelliten geleitet. Der Satellit ist idealerweise raumübergreifend konzipiert, um mehrere Zimmer mit Strahlungswärme zu versorgen.

Der Speicherofen mit Satellitensystem wird vom Hafner individuell hergestellt. Dabei wird die Form durch die Funktion bestimmt: Die Speicheröfen im Erdgeschoss haben idealerweise eine vertikale Form. Bei der Verkleidung stehen hingegen alle gängigen Materialien zur Auswahl.

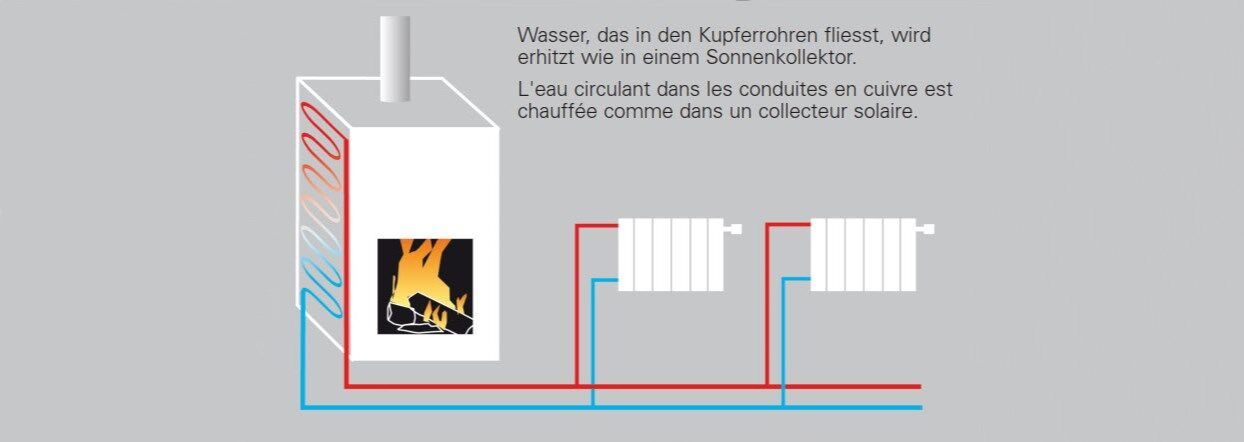

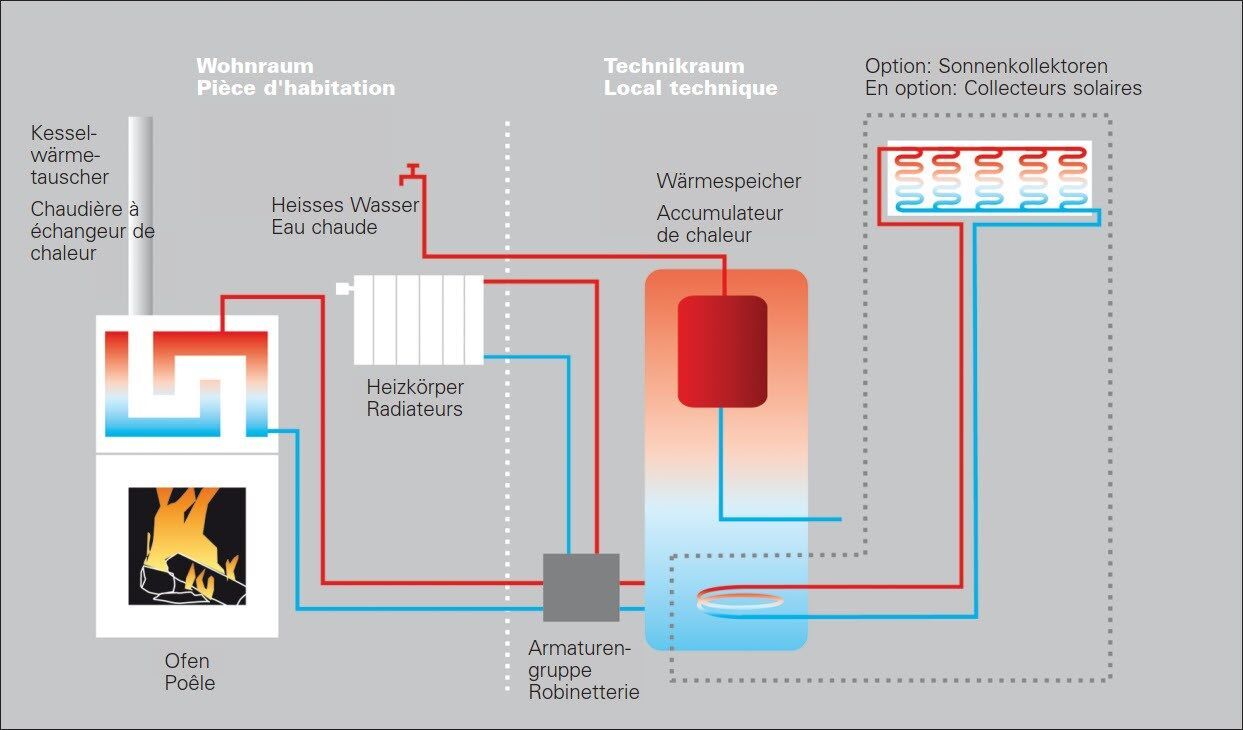

3.4 Speicheröfen mit Kesselwärmetauscher

Kesselwärmetauscher sind im Speicherofen eingebaut. Man bezeichnet sie oft auch als Heizkessel. Speicheröfen mit Kesselwärmetauscher eignen sich hervorragend als Ganzhausheizung. Sie nutzen die frei werdende Energie, indem sie mit den heissen Abgasen einen Wasserheizkreislauf betreiben. Vor allem grosse Räume können damit optimal beheizt werden.

Den höchsten Komfort für Wärme aus dem Kachelofen erreicht man mit einem Kesselwärmetauscher, denn ein Grossteil der erzeugten Wärme wird damit für das Aufheizen des Brauchwassers und die Wärmeverteilung genutzt.

Speicheröfen mit Kesselwärmetauscher

Die heissen Abgase werden durch den Kesselwärmetauscher geführt. Dies gewährleistet, dass die Energieübertragung möglichst intensiv ist. Je grösser die Austauschfläche, desto grösser der Übertragungsgewinn auf das Wasser. Damit wird, je nach Auslegung, ein Brauchwasser- und/oder ein Zentralheizungskreislauf betrieben.

Die Kesselwärmetauscher gibt es als geprüfte Fertigprodukte. Sie sind aus Stahl oder Gusseisen. Eine solche Anlage lässt sich ideal mit Sonnenkollektoren ergänzen.

3.5 Speicheröfen mit Absorber

Speicheröfen mit Absorberwärmetauscher eignen sich als Mehrraum-, Ergänzungs- und als Ganzhausheizung. Vor allem gut isolierte Häuser (Minergie) lassen sich wegen des geringen Wärmebedarfsmit diesem System optimal beheizen.

Ausserdem bleibt die Anlage klein und überschaubar. Man braucht nur einen Regler, eine Pumpe und ein Expansionsgefäss. Selbstverständlich kann auch in Verbindung mit einer Kompaktsolaranlage Warmwasser erzeugt werden.

Der mit Kupfer belegte Absorberwärmetauscher ist zwischen der inneren und äusseren Ofenschicht angebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Verbrennung nicht gestört wird und somit keine Qualitätseinbussen entstehen. Der Absorberwärmetauscher schöpft einen Teil der Energie (ca. 50 %) ab und gibt sie an den Heizkreislauf weiter. Über den lassen sich die anderen Räume heizen, z. B. mit Radiatoren oder Fussleistenheizungen. Die Wärmeabgabe regeln Thermostatventile.

4. Was bei der Planung eines Speicherofens generell mit dem Hafner besprochen werden sollte

4.1 Allgemeines

Welches Ofensystem eignet sich?

Wärmebedarf der zu heizenden Räume

Warmwassererzeugung gewünscht?

Technik und Design

Wahl des Brennstoffes (Holz oder Pellets)

Standort und Grösse des Ofens (ggf. Standort des Satellitenspeichers)

Standort und Qualität des Kamins

Frischluftzufuhr

Einfachster Zugang zum Holzlager

Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz

4.2 Projektierung

Cheminées sind lüftungstechnische Anlagen, die entsprechend berechnet werden müssen. Dabei sind zu berücksichtigen: Raumgrösse, Raumverhältnisse, Feuerraumöffnungsgrösse, Rauchfang, Rauchfangklappe und Rauchkaminhöhe. Allgemeine Regeln, Berechnungen und Dimensionierungen können allerdings nicht gegeben werden, da für jedes Gebäude eine spezifische Feuerung geplant wird, bei der viele unterschiedliche Faktoren mit einbezogen werden müssen. Die Architekten sollten bei der Planung einer Feuerung rechtzeitig mit einem Hafner in Kontakt treten, da durch eine früheund intensive Zusammenarbeit mit dem Fachmann, Fehler bei dem Entwerfen und Planen vermieden werden können.

4.3 Feuerschutz

Auf Grund neuer Prüfnormen weisen Feuerungen differenzierte Sicherheitsabstände zu brennbarem Material auf. Informationen können bei einem Hafner eingeholt werden.

4.4 Raumventilation und Feuerungen in Wohnräumen

Werden Küche, Bad oder WC der Wohnung, in der eine Feuerung zustehen kommt, durch Ventilationseinrichtungen entlüftet, müssen diese Einrichtungen bei Betrieb der Feuerung abgeschaltet werden können. Ist dies nicht möglich, sollte der Aufstellraum luftdicht gegen die Ventilationseinrichtung abgeschlossen werden können. Falls auch das nicht möglich ist, muss Frischluft mindestens im Ausmass der Abluftmenge zugeführt werden.

In Restaurants, Sälen usw. mit Grill- oder Cheminéeanlagen muss im Raum ein Überdruck erzeugt werden. Es ist in jedem Fall eine Zusammenarbeit mit dem Lüftungstechniker zu empfehlen.

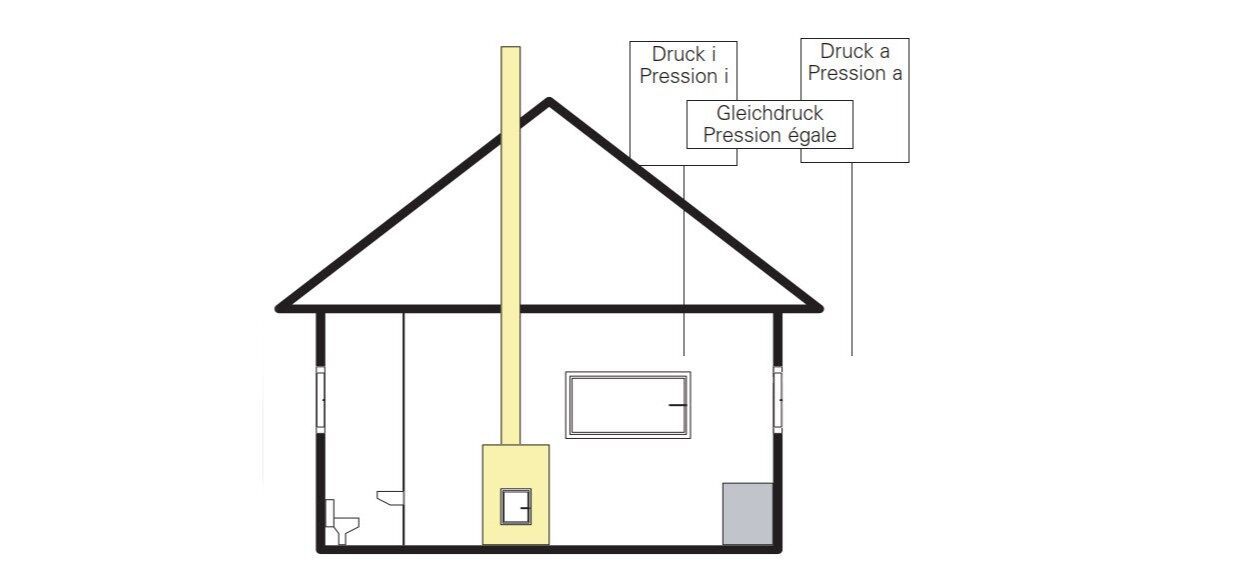

4.5 Feuerungen in dichten Wohnbauten

Die folgenden Hinweise gelten für alle dichten Gebäude, unabhängig davon, ob das Gebäude über eine mechanische Lüftung verfügt, oder ob es fenstergelüftet wird. z. B. Minergiegebäude, konventionelle Neubauten und Sanierungen.

Um die Wärmeverluste zu reduzieren, werden Neubauten, aber auch sanierte Gebäude möglichst dicht erstellt. Die meisten Häuser verfügen über Küchen- und Toilettenabluftsystem, welche den Räumen grosse Mengen Luft entziehen. Dies führt zu teilweise erheblichem Unterdruck in den jeweiligen Gebäuden. Kleinholzfeuerungen, welche die Verbrennungsluft vom Aufstellraum beziehen, können beidiesen Druckverhältnissen nicht mehr betrieben werden.

Um eine Kleinholzfeuerung sicher zu betreiben, müssen im Aufstellraum neutrale Druckverhältnisse herrschen. Bezieht man die Verbrennungsluft direkt vom Raum, muss sicher gestellt sein, dass diese dem Raum wieder zugeführt wird. In alten Gebäuden findet dieser Luftwechsel über Ritzen und Öffnungen in der Konstruktion (Fenster und Türen ohne Dichtungen) statt.

Kleinholzfeuerungen funktionieren nur bei druckneutralen Verhältnissen störungsfrei. Besprechen sie das Thema mit ihrem Hafner.

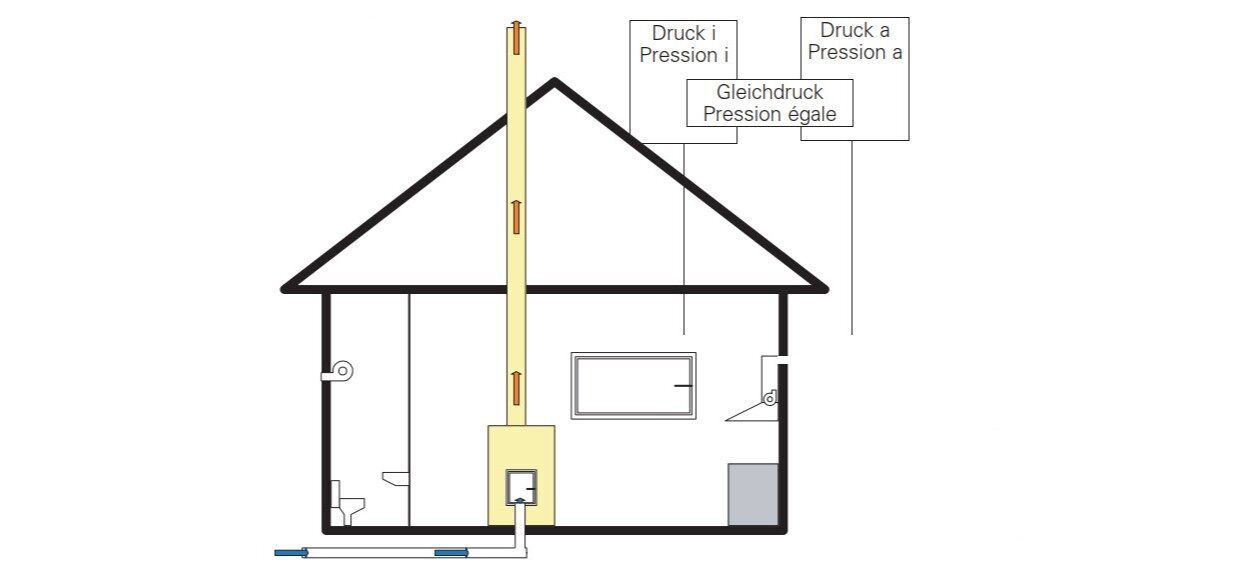

Abbildung 1

Abbildung 1

Im Gebäude wird beim Betrieb der Anlage Raumluft nach aussen transportiert, im Innern entsteht ein Unterdruck. Um Störungen zu vermeiden muss im Aufstellraum ein Fenster geöffnet werden.

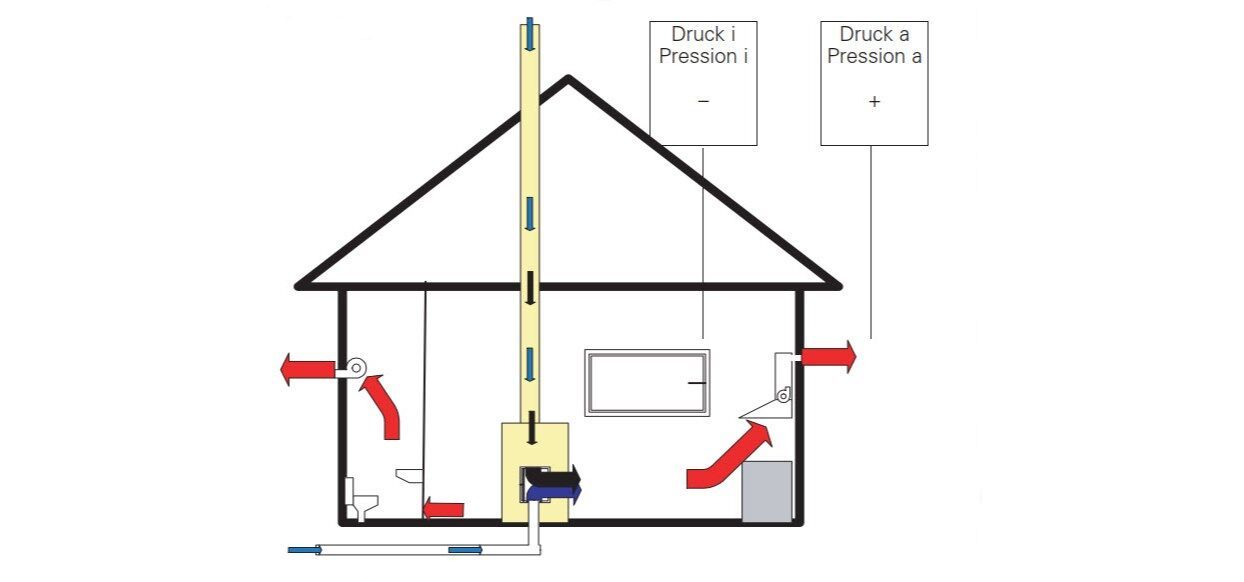

Abbildung 2

Abbildung 2

In neuen oder sanierten Häusern soll nach Möglichkeit die Verbrennungsluft direkt in den Brennraum geführt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte der Kunde informiert werden, dass für einen störungsfreien Betrieb eventuell ein Kippfenster im Aufstellraum geöffnet werden muss.

Die Querschnitte für die Zuluft sind abhängig von der Holzmenge, den Widerständen im Zuluftkanal und dem Kaminauftrieb. Bei Heizeinsätzen und Cheminéeöfen muss die Zuluft gemäss Lieferantenangaben erstellt werden.

Abbildung 2 und 3

Die meisten Wohnhäuser verfügen über Küchen- und WC-Abluftsysteme. Diese entziehen dem Raum Luft und erzeugen erheblichen Unterdruck im Gebäude. (Leistung Küchenabluft ca. 600-800 m3/h)

Falls die Ofenanlage dicht gebaut ist und direkt mit Verbrennungsluft in den Brennraum versorgt wird, kann diese betrieben werden.

Abbildung 3

Abbildung 3

Sobald die Heiztüre geöffnet wird um Holz nachzulegen oder um ein Feuer zu entfachen wird sich der Unterdruck im Raum über den Kamin ausgleichen, die Abgase strömen in den Aufstellraum. Das Öffnen eines Fensters eliminiert den Unterdruck.

Beratungsdienst

Gewähr für die gute und technisch einwandfreie Funktion der Cheminéeanlagen bietet der für diese Arbeit speziell ausgebildete Hafner-Cheminéebauer. Das Verzeichnis ortsansässiger Fachleute kann beim Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme bezogen werden: www.feusuisse.ch

Redaktion Schweizer Baudokumentation in Zusammenarbeit mit dem damaligen Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte (VHP) heute Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme (www.feusuisse.ch)