Hindernisfrei Bauen

Architektur für alle

lmmer mehr Menschen können, dank den medizinischen Erfolgen in den letzten Jahrzehnten, ihr Leben trotz einer Behinderung selbstständig und unabhängig gestalten. Vorausgesetzt, dies wird nicht durch architektonische Barrieren oder bauliche Hindernisse verunmöglicht. Eine behinderten- und betagtengerechte Bauweise muss bei jedem Bauwerk ebenso selbstverständlich werden, wie das Vorhandensein von Licht, Wärme oder fliessendem Wasser.

Die Gleichberechtigung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen erfordert ein lückenloses Netz behindertengerechter Bauten und Anlagen. Von einer hindernisfreien Bauweise profitieren aber auch andere Personengruppen wie: Eltern mit Kinderwagen, das Gewerbebe im Güter- und Dienstleistungsaustausch usw.

Die wichtigsten funktionellen Anforderungen für eine behindertengerechte Planung sind auf den folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt.

«Form follows function»

Dieser bewährte architektonische Grundsatz hilft auch für das behindertengerechte Bauen, die jeweils sachgerechte und richtige Lösung zu finden. Eine umfassende Definition der Aufgabenstellung ist unerlässlich. Bei frühzeitiger Berücksichtigung in der Planung ist behindertengerechtes Bauen in der Regel ohne Mehrkosten realisierbar.

Es gilt z.B., die funktionellen Anforderungen verschiedener Behinderungsformen oder die unterschiedlichen Lösungsstrategien für verschiedene Gebäudekategorien zu unterscheiden. Die Rollstuhlgängigkeit hat in der ersten Planungsphase sowie bei einzelnen Gebäudekategorien Priorität. Sie ist aber nicht die einzige Anforderung, welche es zu erfüllen gilt.

Drei Behinderungs-Kategorien

Behindert durch Barrieren oder bauliche Unzulänglichkeiten werden hauptsächlich drei Gruppen von Menschen: Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und Blinde sowie Hörbehinderte und Gehörlose. Die zunehmende Anzahl älterer Menschen bildet dabei die grösste Gruppe von Menschen mit einem Handicap. Oft tritt mit zunehmendem Alter eine Kombination verschiedener Behinderungen auf.

Gebäude-Kategorien

Damit hindernisfreie Lösungen zweckdienlich sind, müssen die Nutzungskategorien mit unterschiedlichem Anforderungsprofil beachtet werden:

Öffentlich zugängliche Bauten

Öffentlich zugängliche Bauten müssen für jede Person ohne Erschwernis oder Hilfe von Dritten zugänglich und nutzbar sein, auch für Personen mit Körper-, Seh- oder Hörbehinderung.

Verkaufslokale und Dienstleistungen

Büro- und Verwaltungsgebäude

Restauration und Verpflegung

Hotel und Unterkünfte

Theater und Kino

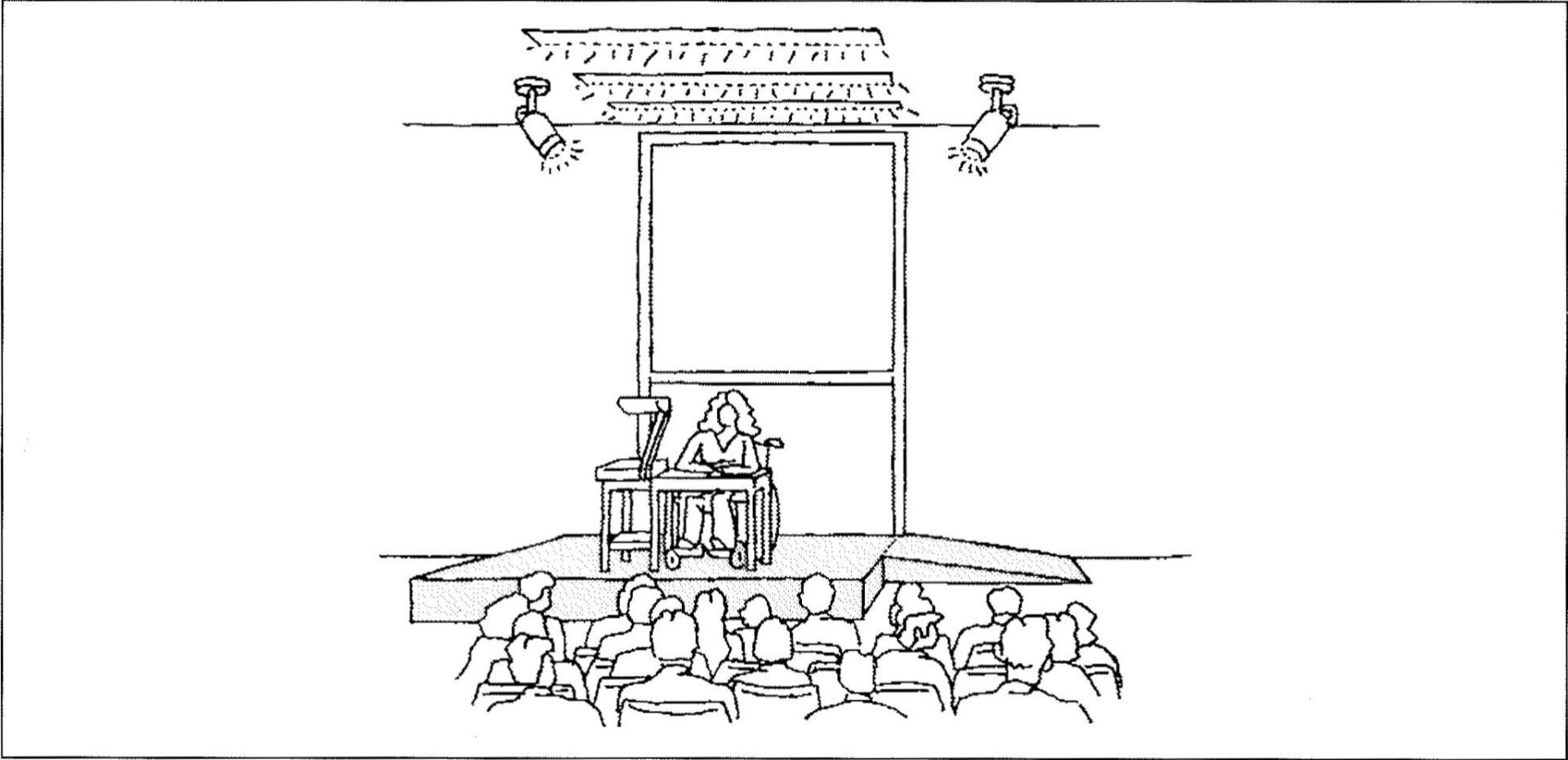

Hörsäle, Versammlungs- und Kultusbauten

Ausstellungen und Museen

Schule und Bildung

Freizeit- und Sportanlagen

Bahnhöfe und Flughäfen

- Verkaufslokale und Dienstleistungen

Bauten mit Wohnungen

Bauten mit Wohnungen sind sinnvollerweise hindernisfrei und anpassbar zu gestalten. Ob Wohnungen entsprechend gestaltet werden müssen, wird entweder von der Bauherrschaft vorgegeben oder ist aufgrund gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

Anpassbare Wohnungen

Altersgerechte Wohnungen

Ferienwohnungen

Studentenunterkünfte

Individuelle Anpassungen

Bauten mit Arbeitsplätzen

Arbeitsplätze müssen hindernisfrei erreichbar und individuell anpassbar sein. Besuchsbereiche in Bauten mit Arbeitsplätzen müssen dieselben Anforderungen wie öffentlich zugängliche Bauten erfüllen.

Hindernisfreie Erreichbarkeit

Individuelle Anpassungen

Bauten mit erhöhten Anforderungen

Spitäler und Reha-Einrichtungen

Alters- und Pflegezentren

Pflegewohngruppen

Schulen und Werkstätten

Personenbezogene Anpassungen

Nicht normiert

lndividuell massgeschneidert

Information und Beratung

Planern und Architekten stehen als lnformation und Planungshilfe vielfältige und detaillierte Dokumentationen zur Verfügung (siehe am Ende dieser Publikation). In allen Kantonen können zudem spezialisierte Beratungsstellen für hindernisfreies Bauen kostenlos in Anspruch genommen werden.

Hindernisfreies Bauen

Generelle funktionelle Anforderungen

Mobilitätseingeschränkte Menschen

Für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit gilt es, je nach Örtlichkeit, die folgenden Anforderungen zu beachten:

Kurze Verbindungswege

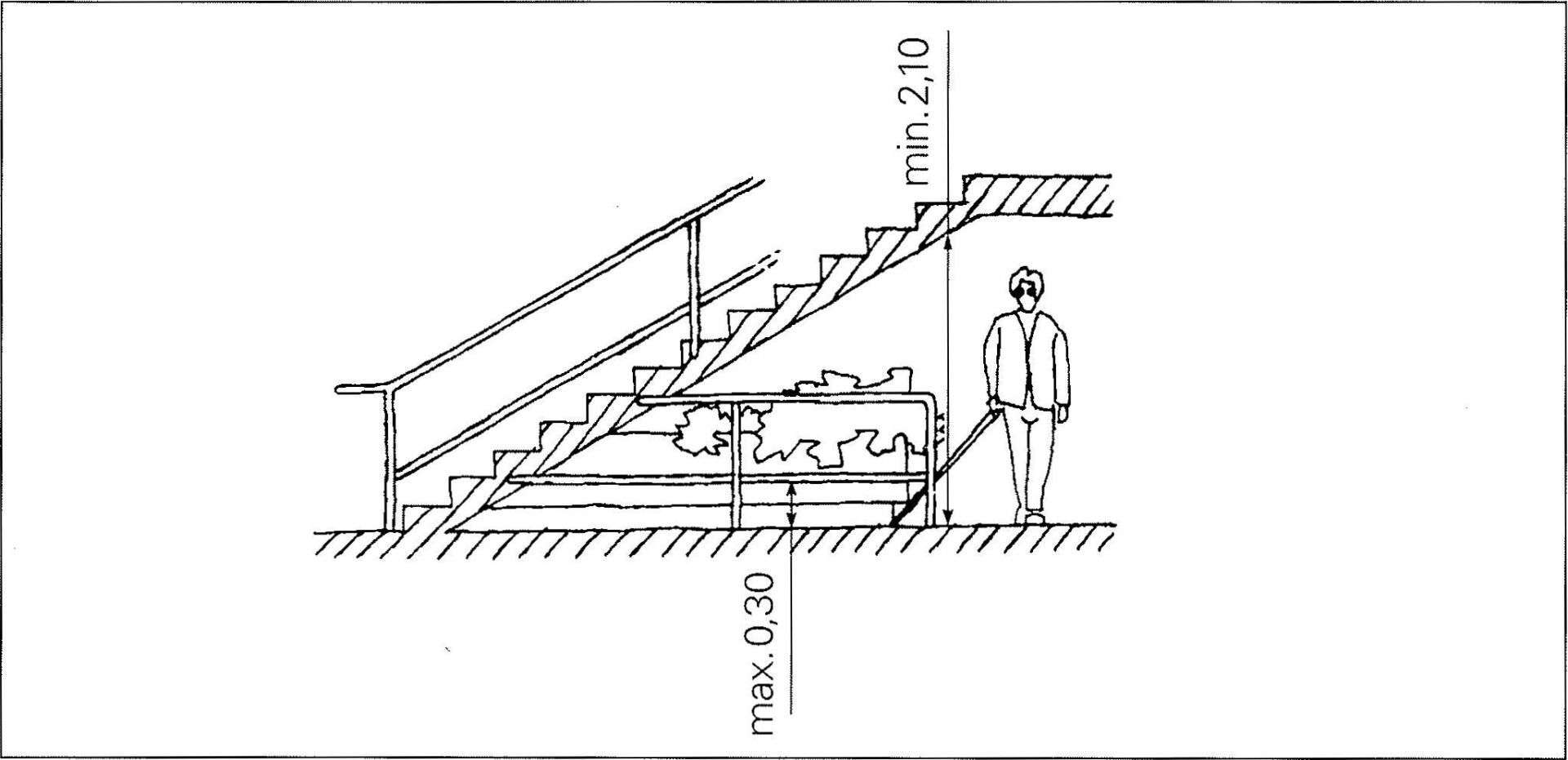

Keine hohen Stufen oder langen Treppen

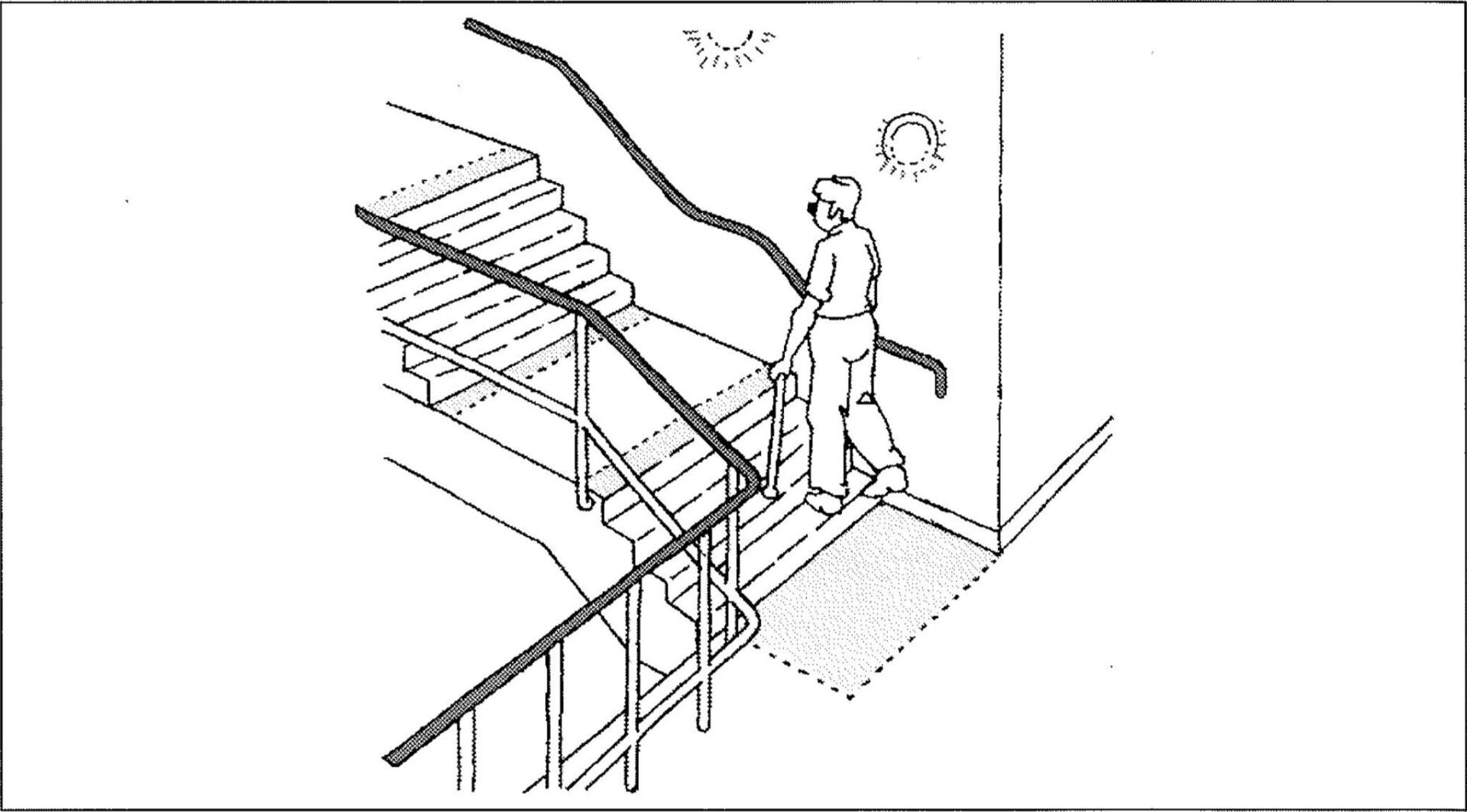

Gute Handläufe (eventuell beidseitig)

Keine steilen Rampen

Für stark Gehbehinderte auch stufenlose vertikale Erschliessungen (Rollstuhlgänglgkeit)

Geeignete Bodenbeläge

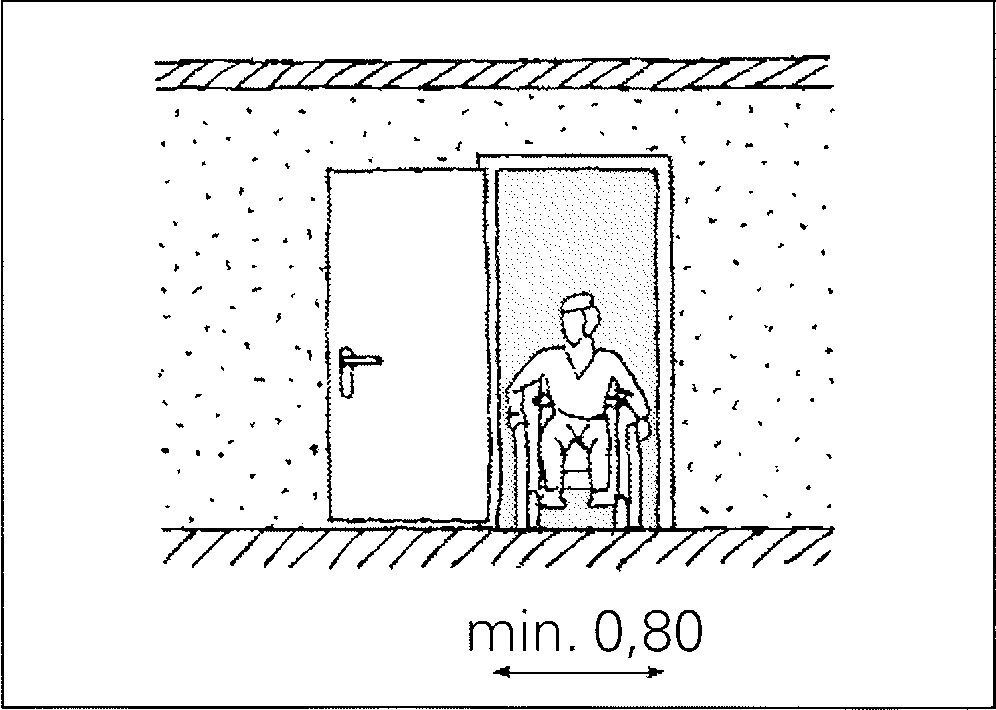

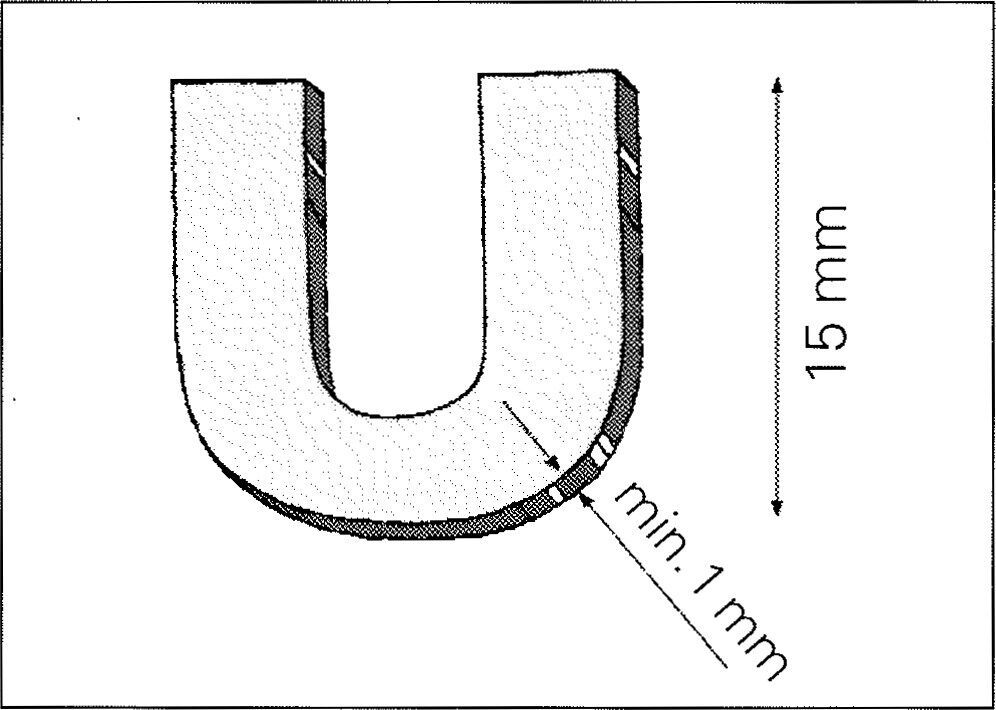

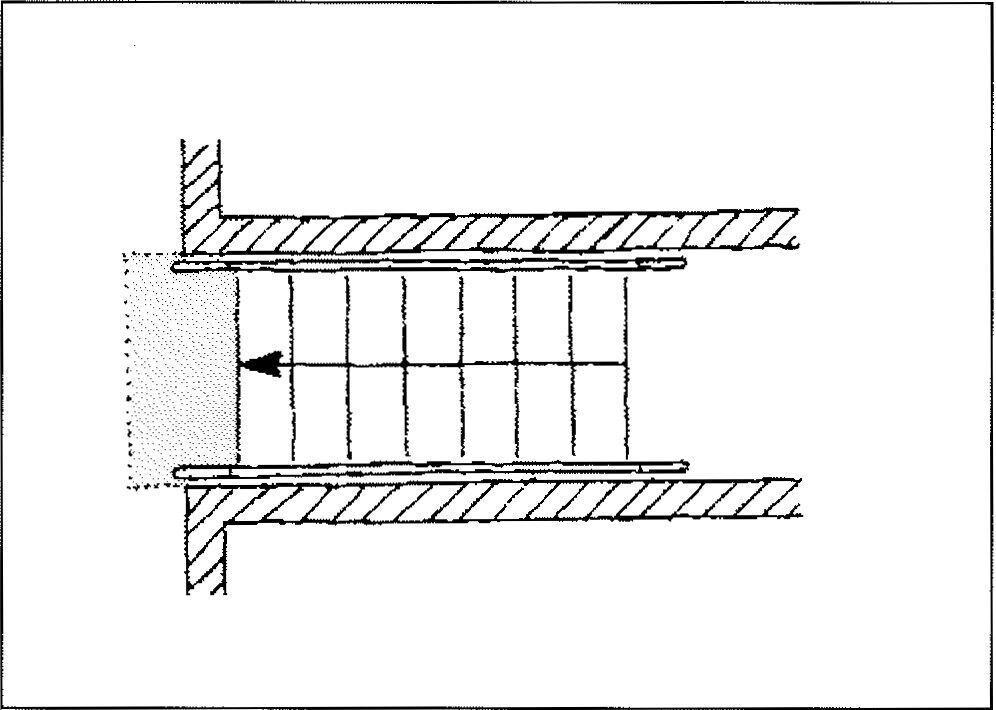

Leichtgängige und gut bedienbare Türen

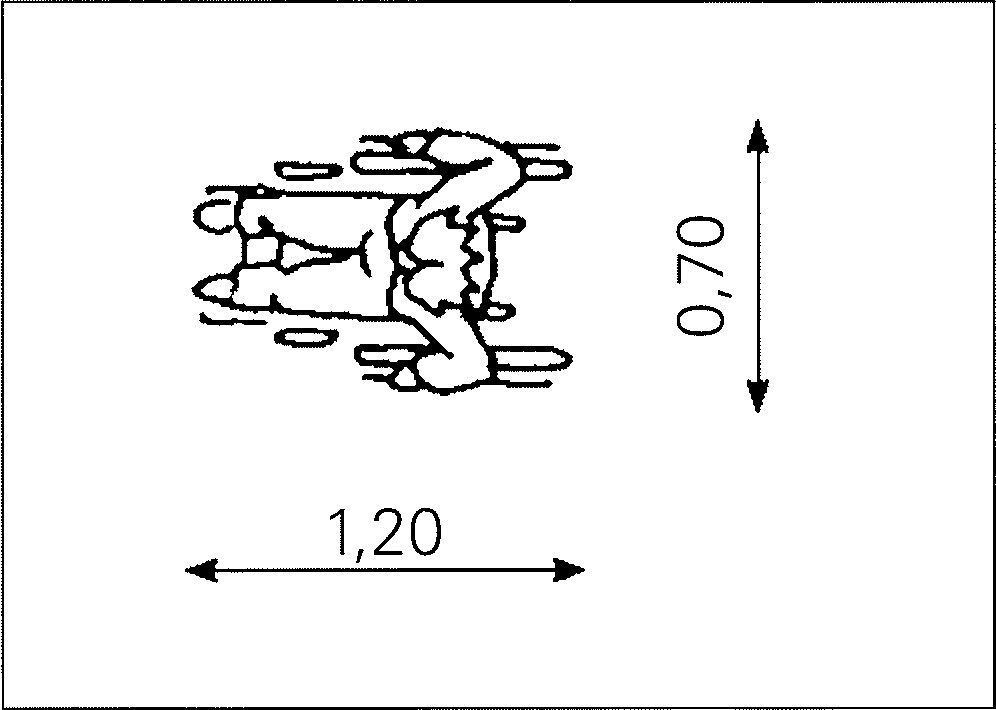

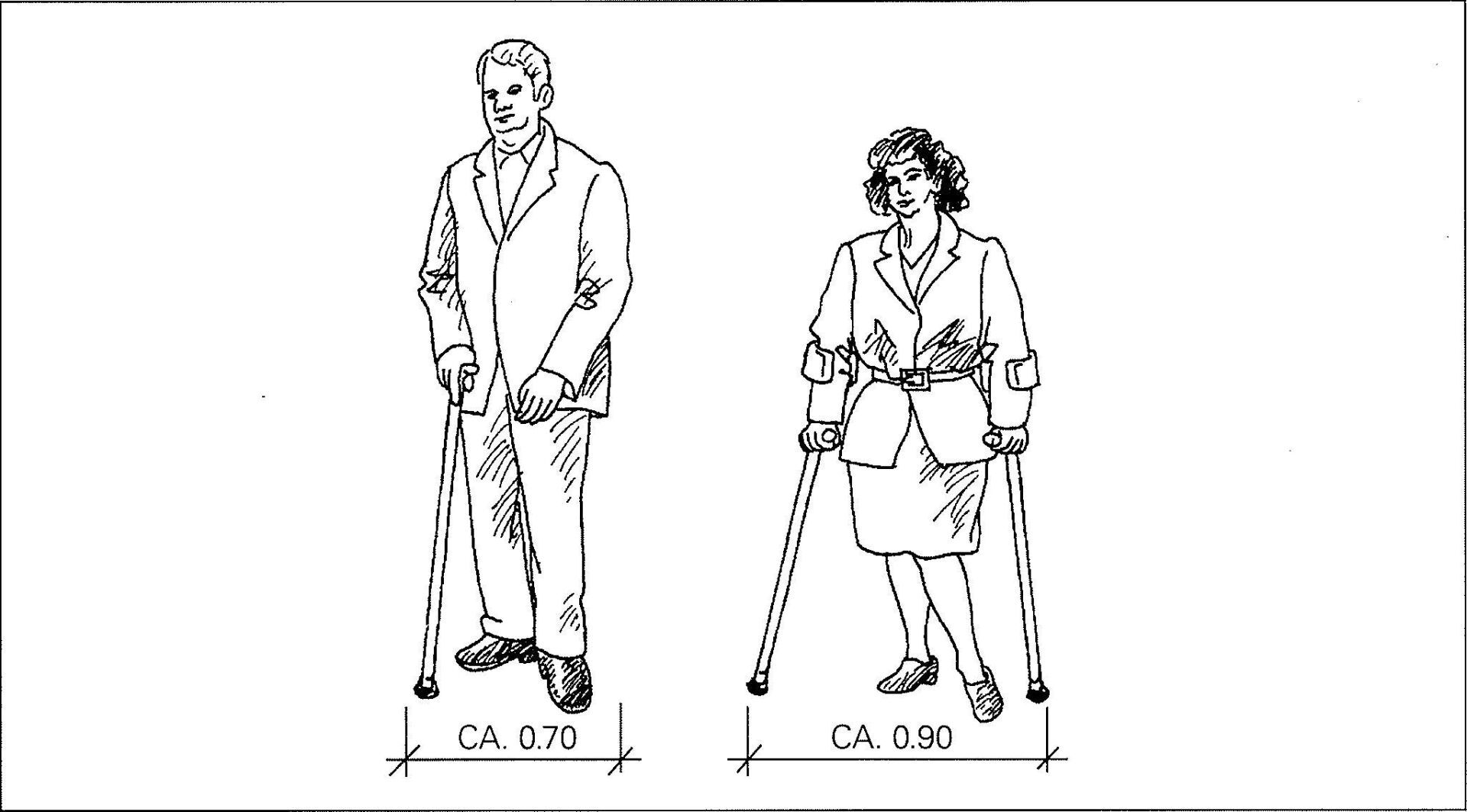

Platzbedarf mit Gehhilfen

Gute, eventuell beidseitige Handläufe

Rollstuhlfahrer

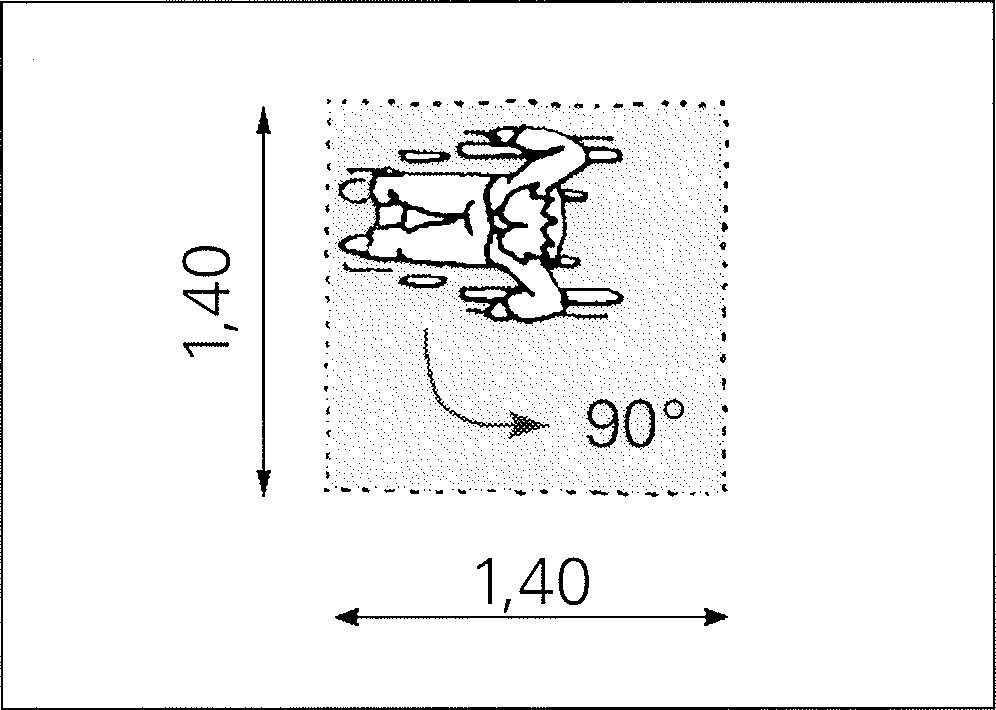

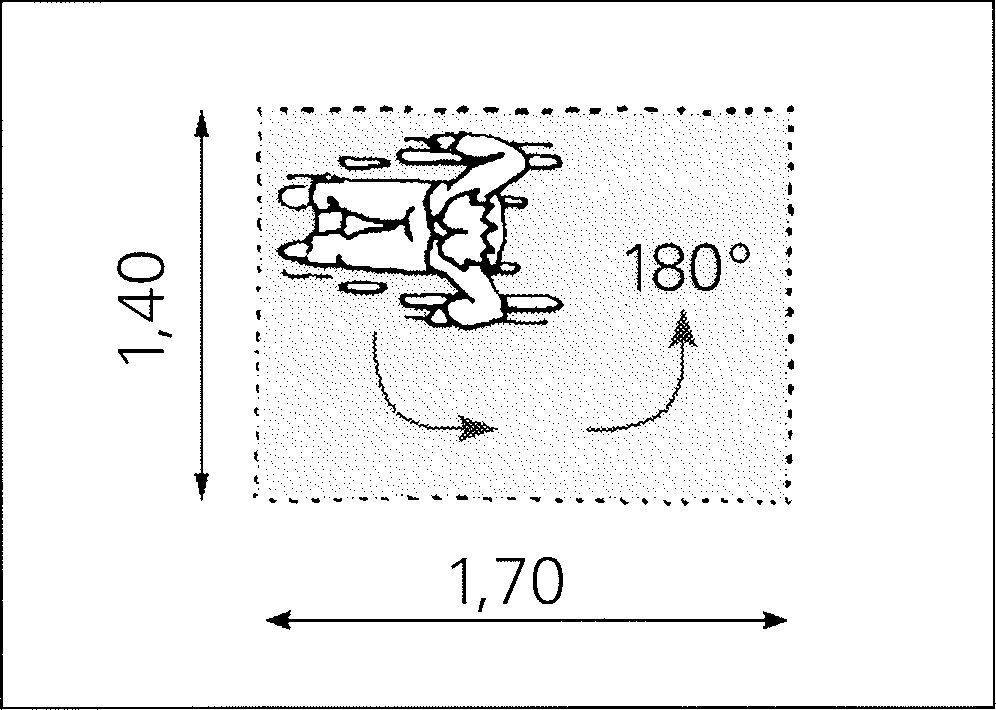

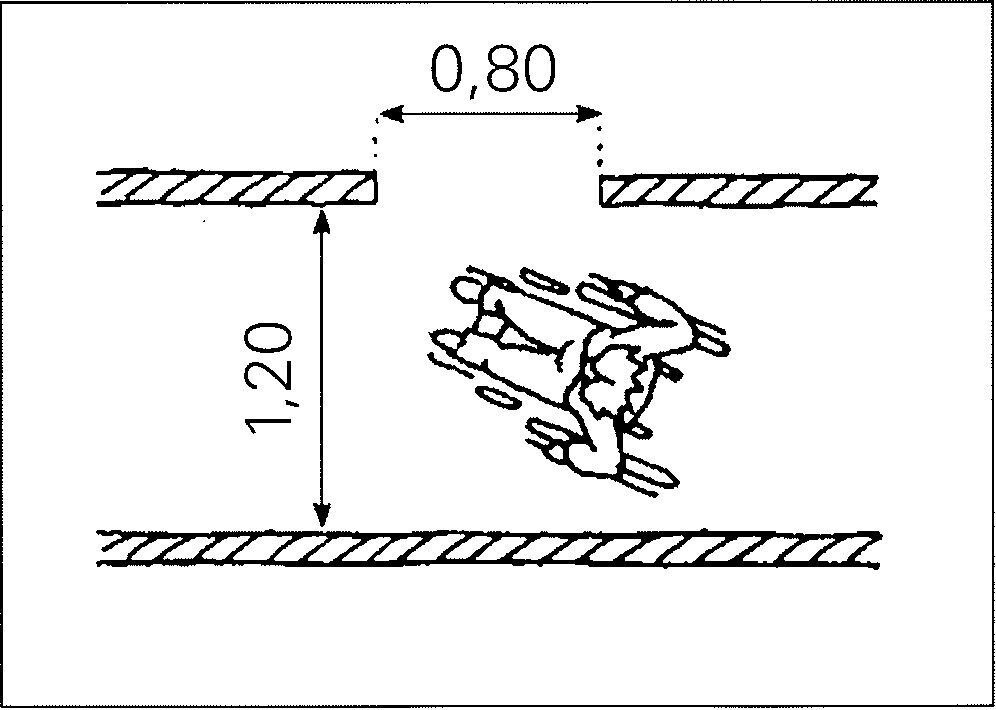

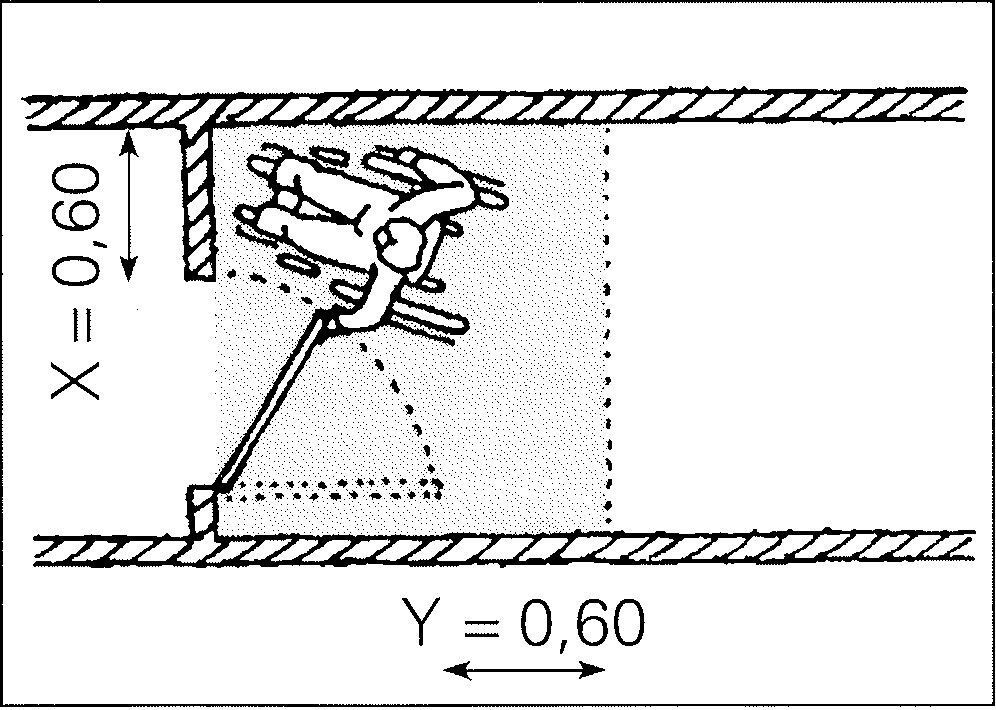

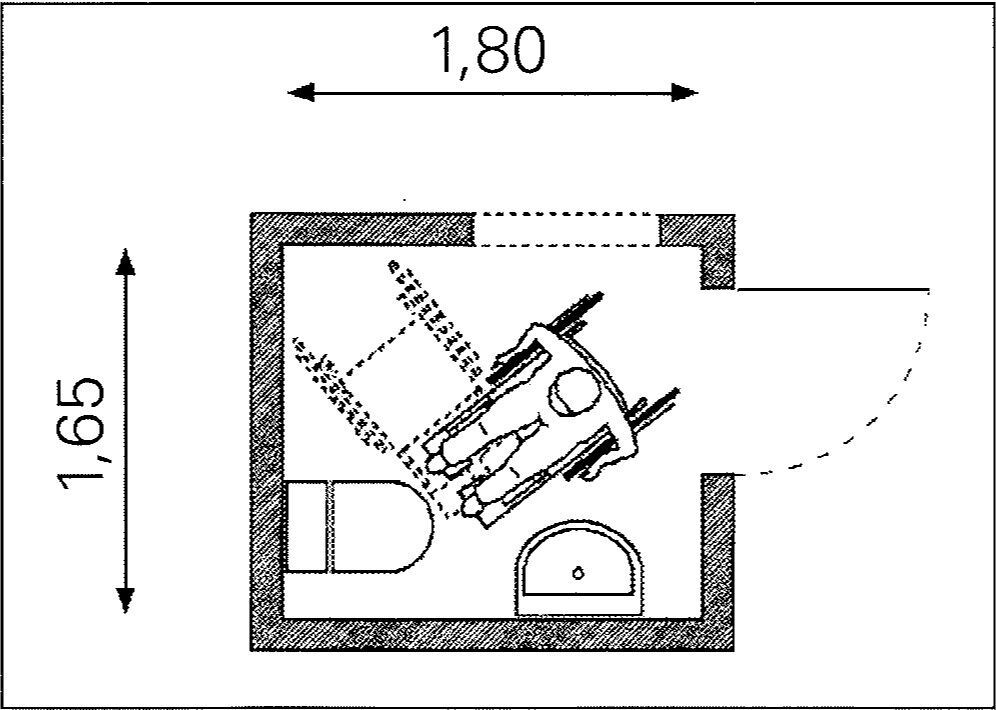

Für eine rollstuhlgängige Gestaltung und für Menschen, die stark gehbehindert sind, müssen zwei Kategorien von Anforderungen unterschieden werden:

1. Absolute Barrieren

Absolute Barrleren, welche unüberwindlich sind und eine vollständige Ausgrenzung bedeuten, sind konsequent zu vermeiden. Dazu gehören:

– Zugänge und Verbindungswege nur über Stufen

– Zu schmale Türen oder Durchgänge

– Zu knapper Platz bei engen Raumverhältnissen (WC, Lift, Möblierung usw.)

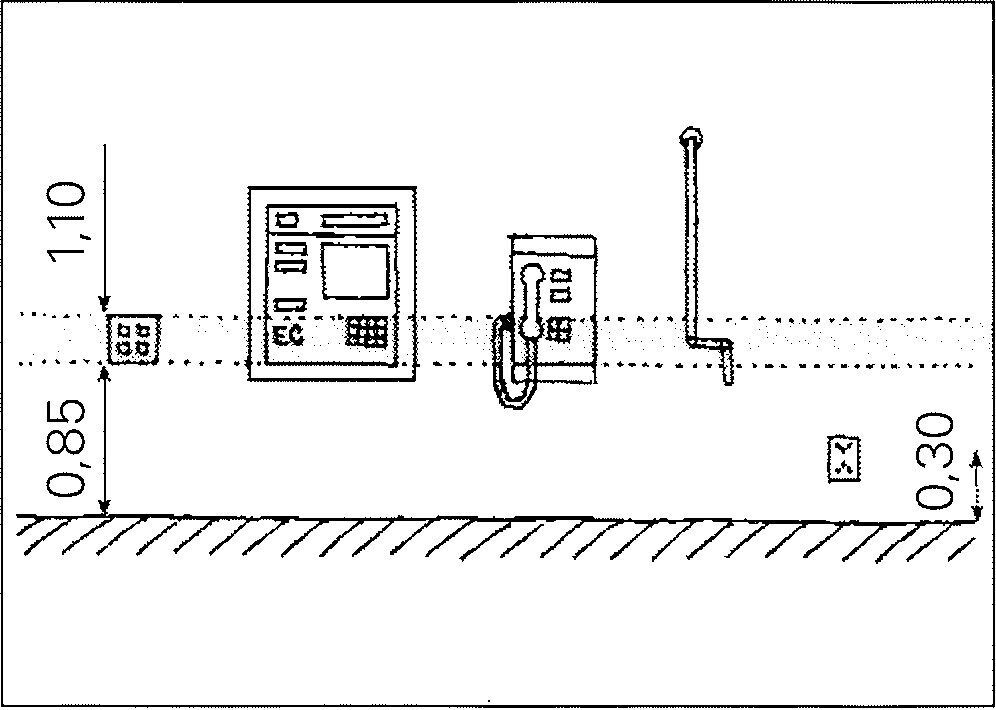

– Zu hoch angeordnete Bedienungselemente (Schalter, Sonnerien, Automaten usw.)

– Schwer bedienbare Türen oder Abschrankungen

2. Relative Hindernisse

Relative Hindernisse, welche die Benützung von Bauten und Anlagen erschweren, sind durch eine optimale Detailgestaltung, wo immer möglich, zu vermeiden. Dazu gehören: steile Rampen, knappe Raumverhältnisse, hochflorige Teppiche, lange Umwege, hohe Theken usw.

Sehbehinderte

Bei einer sehbehinderten- und blindengerechten Gestaltung der Umwelt gilt es, vor allem die Orientierung und die Benützbarkeit zu erleichtern und dadurch eine selbstständige Mobilität zu gewährleisten. Unfallgefahren müssen, wo immer möglich, vermieden werden. Zu gewährleisten sind:

Gute, gleichmässige und blendf reie Beleuchtung

Deutliche und kontrastreiche Farbgestaltung

Grosse Beschriftungen

Keine in den Weg oder den Zirkulationsbereich ragenden Hindernisse oder Gefahrenherde

Blinde

Für Blinde und stark sehbehinderte Menschen sind folgende Massnahmen wichtig und eine grosse Hilfe:

Akustische Informationen anstelle von visuellen lnformationen (z.B. Stockwerksansage im Lift)

Taktile lnformationen (spür- oder tastbar) wie: tastbare Schriften, unterschiedliche Bodenbelagsstrukturen z. B. vor Treppenabgängen, tastbare Leitlinien bei komplizierten oder gefährlichen Örtlichkeiten

Abschrankungen vor Gefahren

Leicht einprägsame Strukturen von Gebäuden oder Anlagen

Sicherung von Unfallgefahren

Versammlungsräume mit guter Beleuchtung

Hörbehinderte

Der Anforderungskatalog für eine hörbehinderten- und gehörlosengerechte Gestaltung ist nicht umfangreich. Die wenigen Massnahmen betreffen vor allem die Kommunikation und lnformation (d.h. den Gebäudeausbau). Diese wenigen Anforderungen sind jedoch für hörbehinderte Menschen ausschlaggebend, damit lhre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben garantiert ist. Eine systematische Berücksichtigung jst gerechtfertigt angesichts der Tatsache, dass 10 % der Bevölkerung eine Beeinträchtigung des Hörvermögens aufweist. Dle wesentlichen Anforderungen sind:

Gute, gleichmässige, blendfreie Beleuchtung (u.a. zum Ablesenvon den Lippen)

Gute visuelle Orientierungsmöglichkeiten

Gute Akustik

Schallschutzmassnahmen bei lärmigem Umfeld

Lautsprecheranlagen (wo erforderlich)

Induktive Höranlagen für Hörgeräteträger in Veranstaltungsräumen

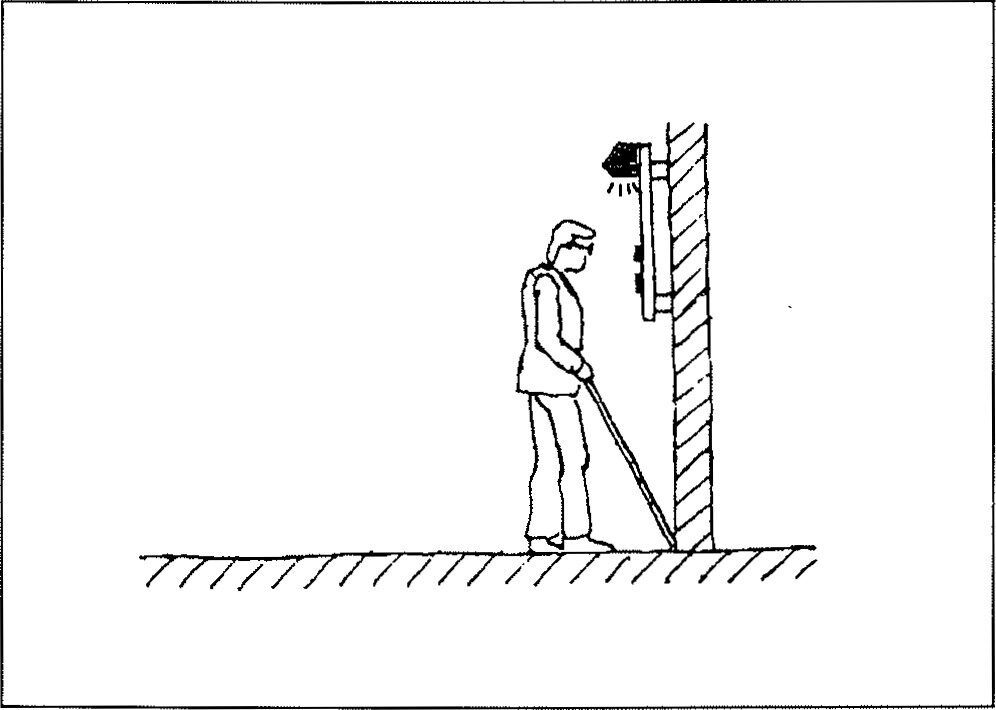

Vorkehrungen für die Information bei Notfällen oder Gefahren (z.B. bei akustischem Alarm, bei einer Liftpanne usw.)

Gehörlose

Für Gehörlose und stark hörbehinderte Menschen sind unerlässlich:

Visuelle lnformationen anstelle von akustischen lnformationen

Gute, gleichmässige, blendf reie Beleuchtung (u.a. zum Ablesen von den Lippen)

Gute visuelle Orientierungsmöglichkeiten

Informationen und Beratung zum hindernisfreien Bauen

Die Grundlage und Basis für das hindernisfreie Bauen in der Schweiz bildet die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten». Sie ist von Bund, Kantonen und Verbänden allgemein anerkannt. ln Ergänzung dazu publiziert die Schweizerische Fachstelle weitere Unterlagen.

Bundesverfassung, Baugesetze und Bauverordnungen

Seit 1999 ist in der Bundesverfassung ein Gleichstellungsgebot für Behinderte verankert. Für den Bereich der Architektur muss dieses verfassungsrechtliche Grundrecht über die kantonalen Baugesetze und Bauverordnungen gewährleistet werden. Die entsprechenden baugesetzlichen Regelungen und Umsetzungen sind von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. Die jeweiligen kantonalen Beratungsstellen können über die örtlichen Regelungen Auskunft erteilen.

Kantonale Beratungsstellen

ln den meisten Kantonen existieren spezialisierte Beratungsstellen für behindertengerechtes Bauen. Die Beratungen sind kostenlos und können für die Begutachtung von Plänen als auch für Beurteilungen vor Ort in Anspruch genommen werden. Für ausserordentliche Fälle und Fragen steht auch die Schweizerische Fachstelle beratend zur VerfÜgung. Die aktuelle Adressliste der kantonalen Beratungsstellen ist hier abrufbar.

«Hindernisfreie Architektur» Schweizerische Fachstelle

Die 1981 als gemeinnützige Stiftung gegründete Schweizerische Fachstelle bezweckt eine umfassende Förderung des behindertengerechten Bauens in der Schweiz. Sie führt eine umfangreiche Dokumentation, publiziert Planungshilfen und unterstÜtzt die 24 kantonalen Beratungsstellen bei ihrer Tätigkeit. 2017 wurde «behindertengerechtes Bauen» in «Hindernisfreie Architektur» umbenannt.

Merkblätter, Normen, Publikationen und Unterlagen

Aktuelle Dokumentationen können heruntergeladen werden.

Hindernisfreie Architektur

Die Schweizer Fachstelle

Zollstrasse 115

CH-8005 Zürich

044 299 97 97