Holzenergie: Pelletheizungen

Pelletheizungen erreichen dank der Homogenisierung des Brennstoffs zu einem Granulat mit konstantem Heizwert eine emissionsarme Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. lm Weiteren verfügen sie über eine automatische Zündung und ermöglichen damit bereits für kleine Leistungen einen bequemen und vollautomatischen Heizbetrieb. Holzpellets werden meist aus Sägemehl oder Hobelspänen hergestellt und erlauben damit eine sinnvolle Verwertung von Restholzaus der Holzverarbeitung.

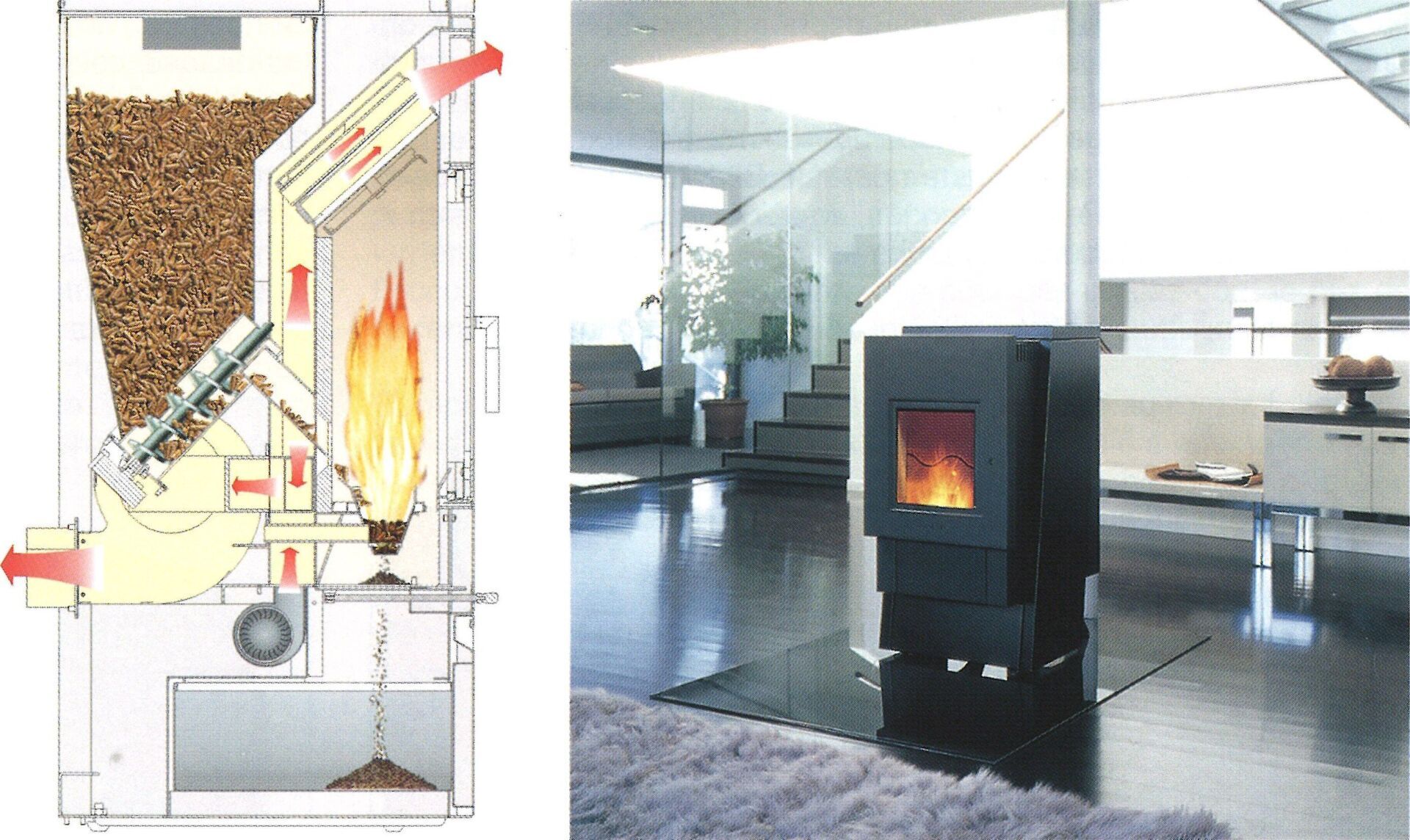

Für Pelletöfen werden Holzpellets in Säcken angeliefert und von Hand in ein Tagessilo gefüllt. Ein Pelletofen im Wohnbereich ist eine interessante Alternative zu einem handbeschickten Ofen und kann mit einem Sichtfeuer auch optische Akzente setzen, Pelletkessel werden mechanisch beschickt und verfügen über ein Brennstoffsilo, welches meist für einen Jahresbedarf ausreicht. Ein Pelletkessel dient somit als Zentralheizung mit vergleichbarem Komfort wie eine Ölheizung. Zur Bedienung ist lediglich eine periodische Reinigung und Entaschung notwendig. Dank der hohen Energiedichte der kompaktierten Pellets ist der Platzbedarf für die Brennstofflagerung geringer als für Stückholz oder Holzschnitzel. lm Vergleich zu handbeschickten Holzfeuerungen ist bei Pelletheizungen zudem eine Fehlbedienung durch falsches Anfeuern weitgehend ausgeschlossen und gleichzeitig gewährleistet, dass weder Abfall noch zu feuchter Brennstoff mit entsprechend hoher Umweltbelastung eingesetzt werden.

Potenzial und Herstellung von Holzpellets

Für die Herstellung von Pellets eignen sich in erster Linie trockenes Sägemehl und Hobelspäne aus der holzverarbeitenden lndustrie. Zusätzlich ist auch die Herstellung von sogenannten Waldpellets aus getrockneten Holzschnitzeln in Diskussion und für grössere Anlagen kommt auch der Einsatz von lndustriepellets mit grösseren Dimensionen in Frage. Die Produktionskapazität für Pellets in der Schweiz betrug im Jahr 2006 ca. 80'000 t/a, der Verbrauch an Pellets betrug rund 60'000 - 70'000 t/a. Mit einem Bedarf von zum Beispiel 4 t Pellets (entsprechend 2000 Liter Heizöl) pro Jahr können damit rund 17'000 Einfamilienhäuser versorgt werden. Wenn die in der Schweiz anfallende Menge an Sägemehl und Hobelspänen für die Pelletproduktion genutzt wird, könnte die Produktionskapazität rund verdoppelt werden. Das Potenzial von Waldpellets ist zurzeit nicht abschätzbar, es wird aber das Potenzial von Holzschnitzeln entsprechend vermindern. Zusätzlich ist auch der lmport von Pellets aus dem nahen Ausland möglich. Der Trend zu Pelletheizungen zeigt sich auch beim verfeuerten Holz. Aktuell weisen Holzpellets mit einem Brennstoffumsatz von etwa 0,1 Millionen Kubikmeter Holzfestmasse noch einen relativ geringen, aber in den letzten Jahren stark gestiegenen Anteil (1 Prozent im Jahr 2002, 3 Prozent im Jahr 2005) am gesamten Energieholzanteil auf [1].

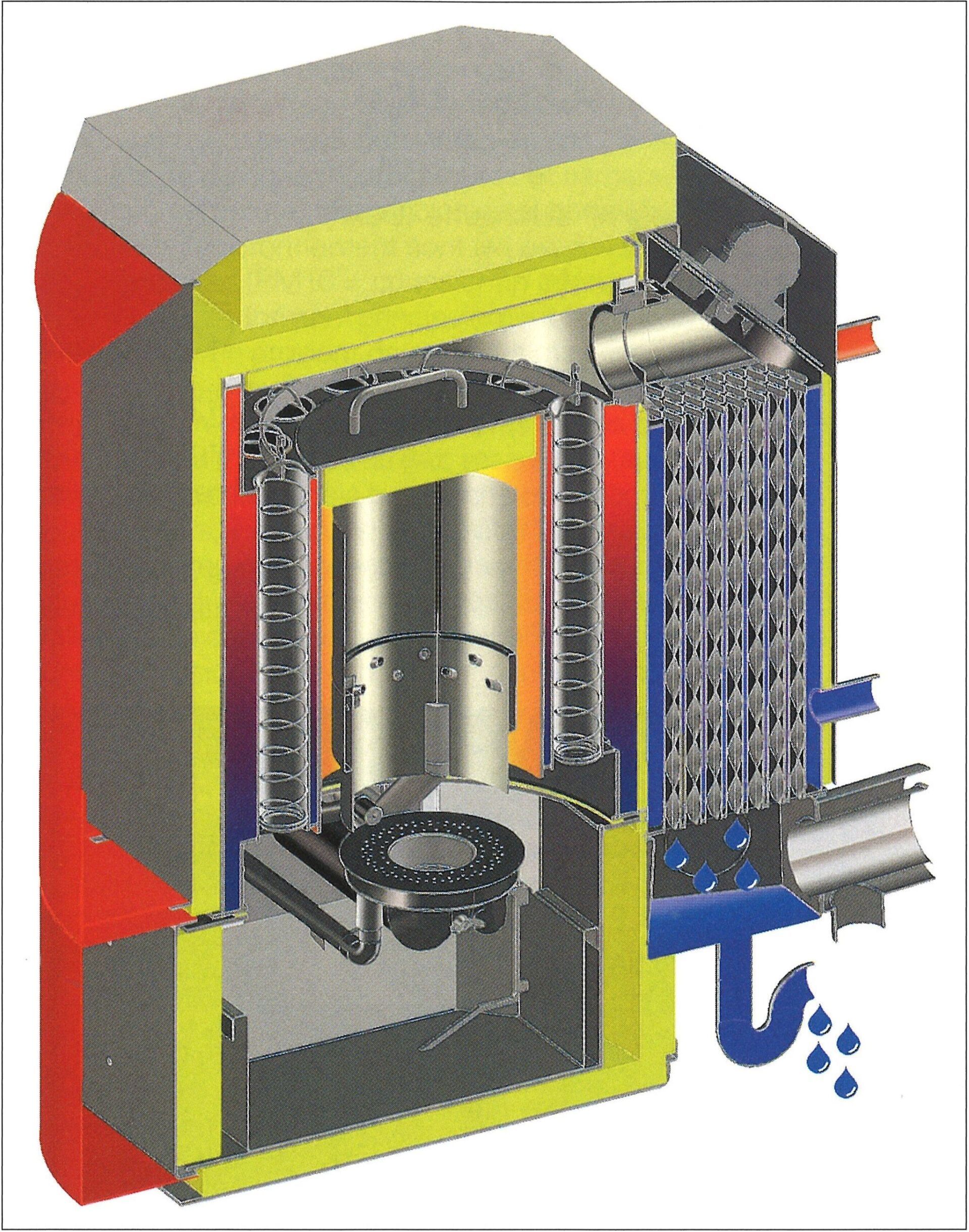

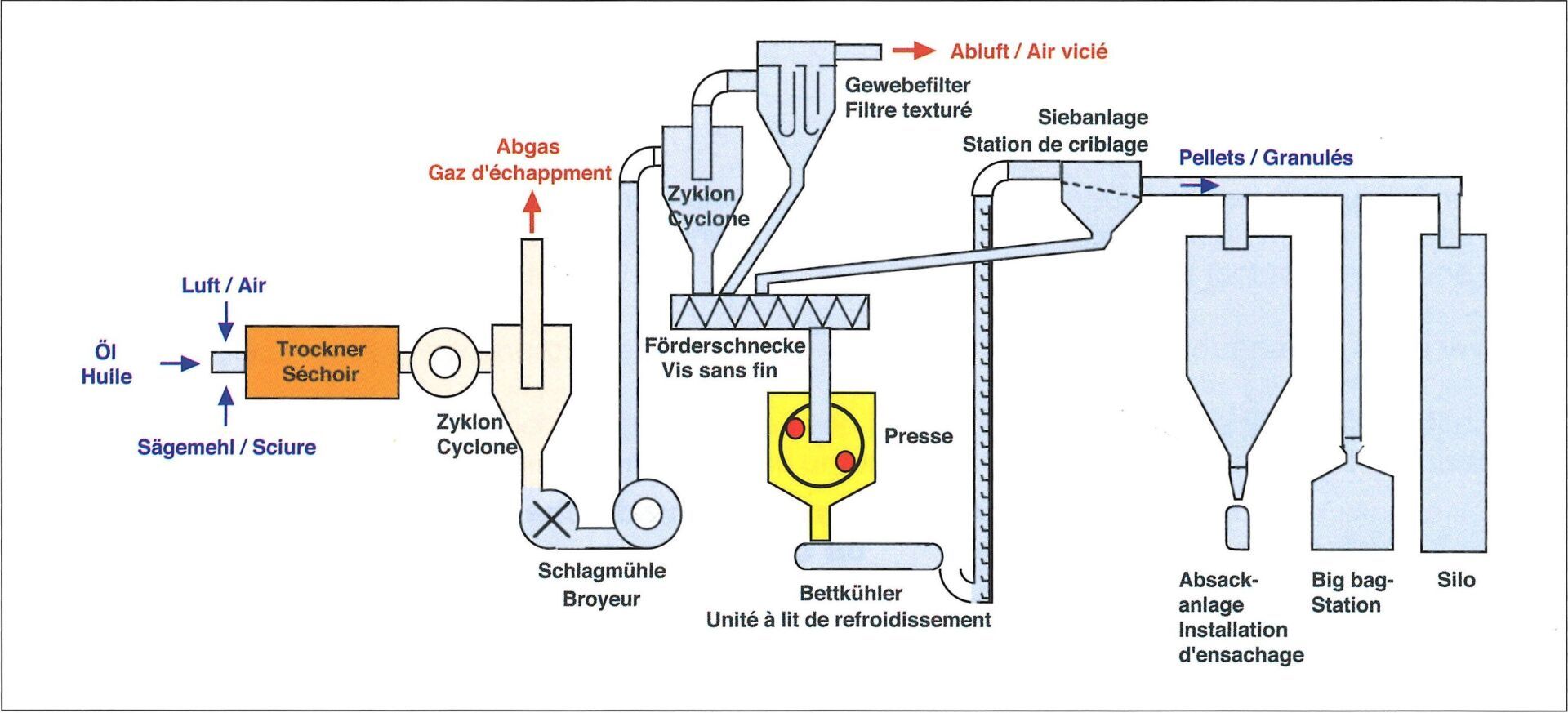

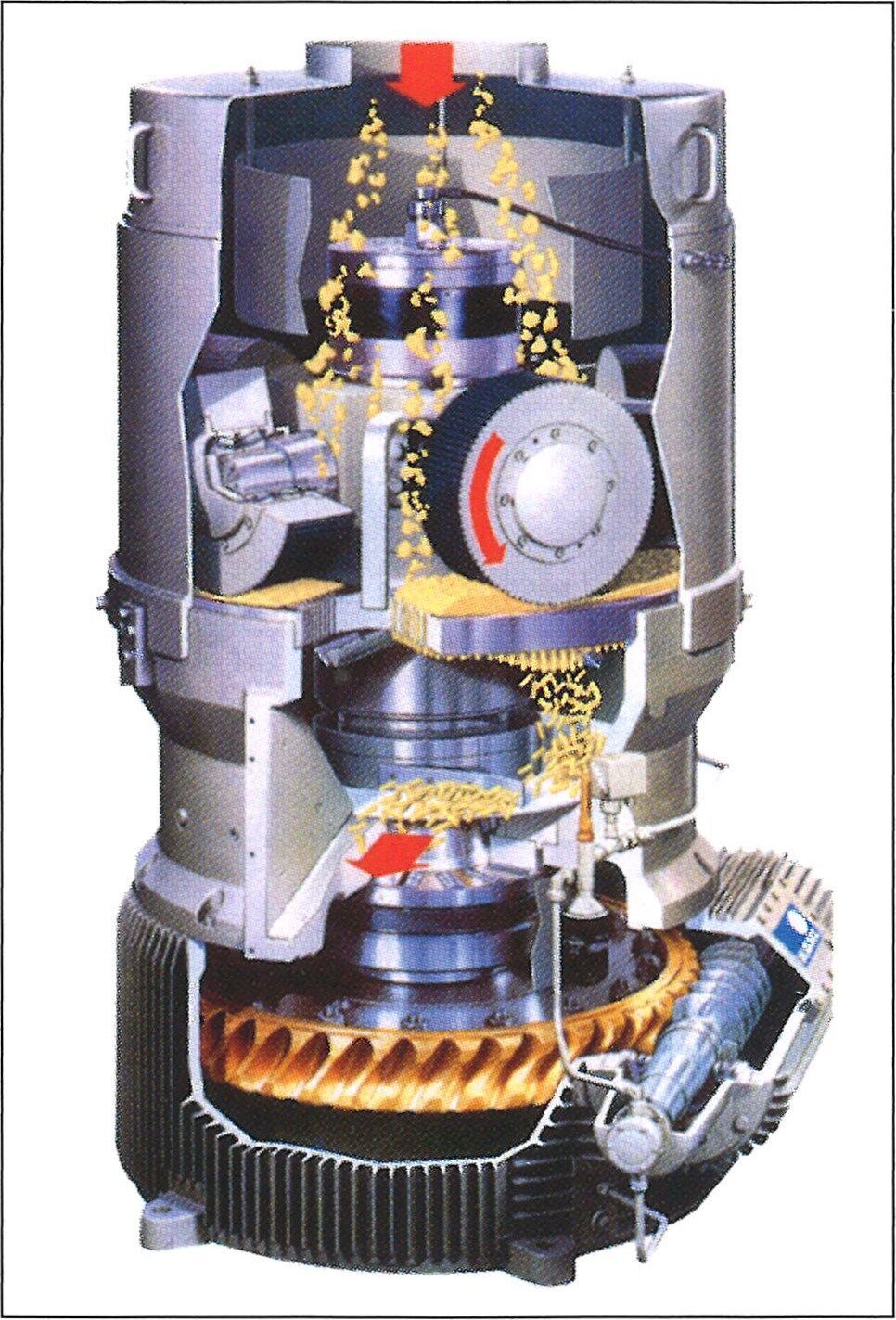

Bild 1

Bild 2

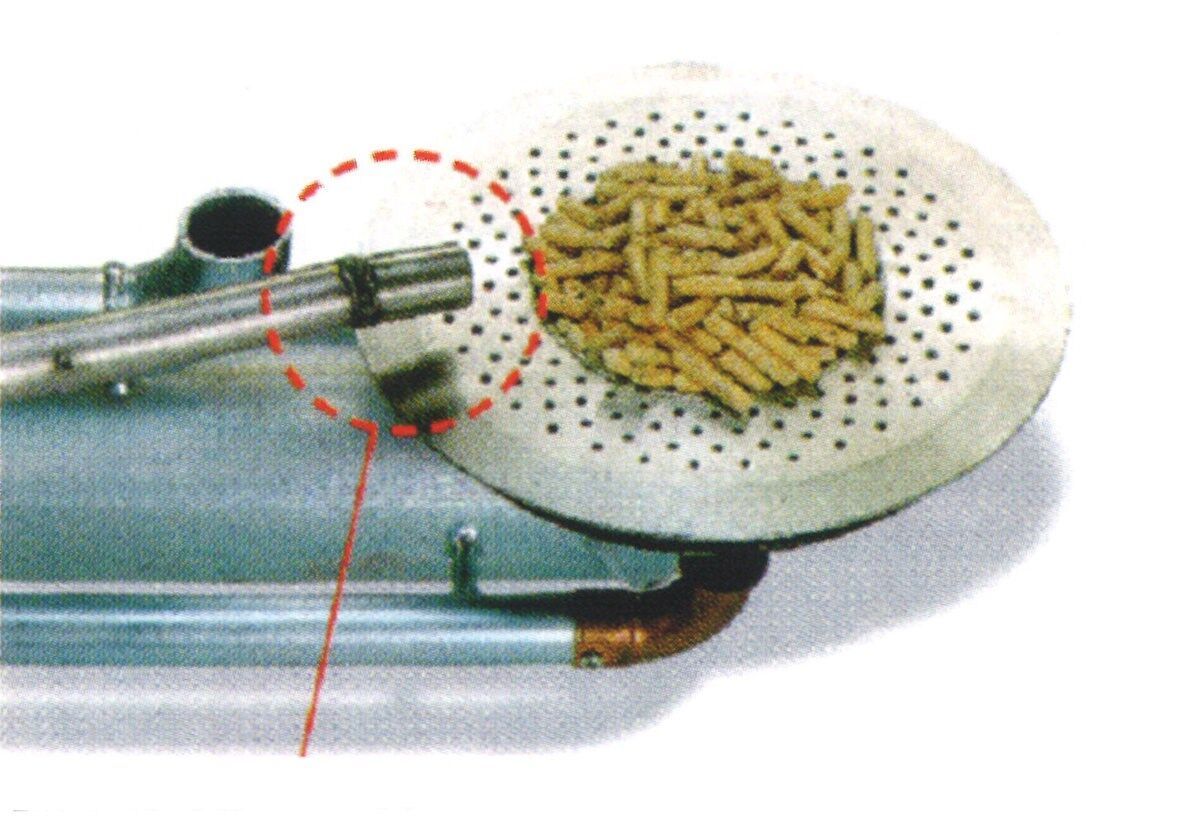

Zur Herstellung von Pellets aus Sägemehl ist eine Trocknung des Rohmaterials erforderlich, während Hobelspäne trocken anfallen und direkt verpresst werden können. Beide Materialien fallen bereits in zerkleinerter Form an, sodass höchstens noch eine Feinzerkleinerung erforderlich ist. Zur Herstellung von Pellets aus Waldholz ist eine Trocknung und Zerkleinerung notwendig. Bild 1 zeigt den Aufbau einer Pelletieranlage mit vorgeschaltetem Trockner für feuchtes Rohmaterial. Die Pelletierung erfolgt in einer Matrize unter Druck, wie am Beispiel einer Pelletiermaschine in Bild 2 gezeigt ist.

Eigenschaften von Holzpellets

Holzpellets sind zylindrische Presslinge, die unter Druck aus trockenem Holz gepresst werden. Der Durchmesser beträgt meist zwischen 4 mm und 10 mm, in der Schweiz sind Durchmesser zwischen 5 mm und 7 mm üblich. Die Länge beträgt 10 mm bis 50 mm. lm Vergleich zu Holzschnitzeln und Stückholz weisen Holzpellets folgende Vorteile auf:

Homogene Eigenschaften

Geringe Feuchte (Wassergehalt < 10 %)

Hoher und konstanter Heizwert (17 - 18 MJ/kg = 5 kWh/kg)

Dank hoher Energiedichte geringes Transport- und Lagervolumen (drei- bis viermal kleinerer Volumenbedarf als Holzschnitzel)

Gute Riesel- und Einblaseigenschaften

Gute Dosierbarkeit

Kleine Leistungen möglich

Einfache automatische Zündung möglich

Definierter Brennstoff verhindert unzulässige Brennstoffe.

Pelletöfen und kleine Pelletkessel stellen besonders hohe Anforderungen an die Oualität der Pellets. Für den Einsatz von Pellets sind deshalb folgende Punkte zu beachten:

Durch mechanische Einwirkung können Pellets zu Abrieb und Staubentwicklung führen, was den Verbrennungsvorgang beeinträchtigt und zu erhöhtem Verschleiss und Reinigungsaufwand führen kann.

Pellets sind hygroskopisch und nehmen rasch Feuchtigkeit auf, weshalb sie bei nicht sachgemässer Lagerung aufquellen können (Bild 3).

Im Feuerraum besteht eine erhöhte Gefahr der Verschlackung, da hohe Temperaturen im Glutbett erreicht werden.

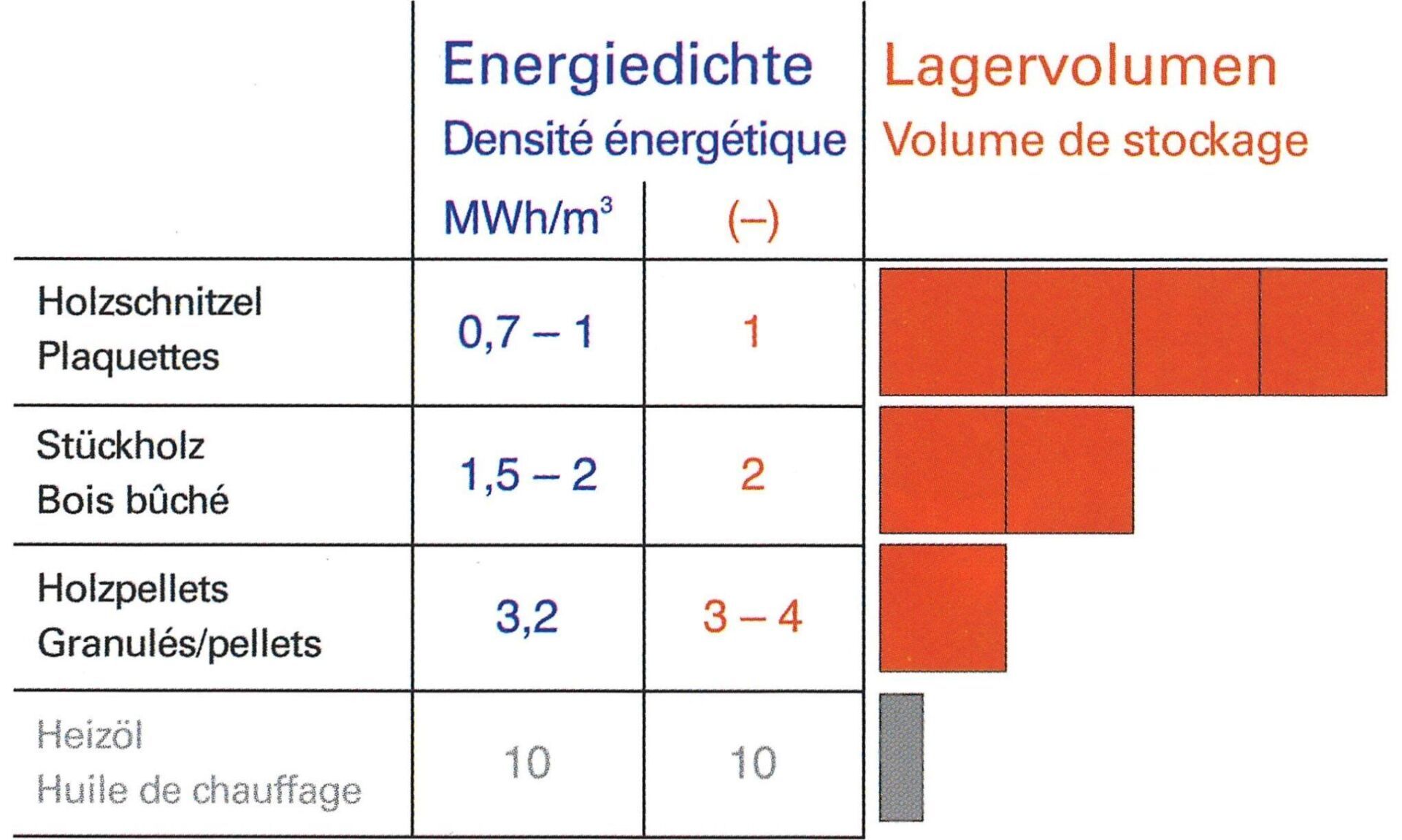

Energiedichte und Lagervolumen

Durch die Verdichtung unter Druck wird eine Kompaktierung des Holzes aufeine Dichte von rund 1,2 kg/dm3 erzielt. Pellets weisen damit eine deutlich höhere Dichte auf als das eingesetzte Rohmaterial. Das Schüttgewicht von Holzpellets beträgt rund 650 kg/m3. Der Energieinhalt ist mit 3200 kWh pro Schüttkubikmeter rund drei- bis viermal grösser als von Holzschnitzeln. Dank der Pelletierung können somit im Vergleich zu Holzschnitzeln Platz- und Kosteneinsparungen beim Silo und Transport erzielt werden. Der Energieinhalt von 2 kg Pellets entspricht 1 Liter Heizöl, womit im Vergleich zu Heizöl ein rund dreimal grösseres Lagervolumen erforderlich ist (Bild 4). Die Verbindung des Holzes zu Pellets erfolgt unter Druck und durch im Holz natüdich vorhandene Stoffe wie Lignin. Der Pressvorgang wird teilweise durch Zugabe von Wasserdampf unterstützt. lm Weiteren können zur Verbesserung der Pelleteigenschaften geringe Mengen an rein biogenen Zusatzstoffen wie zum Beispiel Stärke zugegeben werden.

Lieferformen

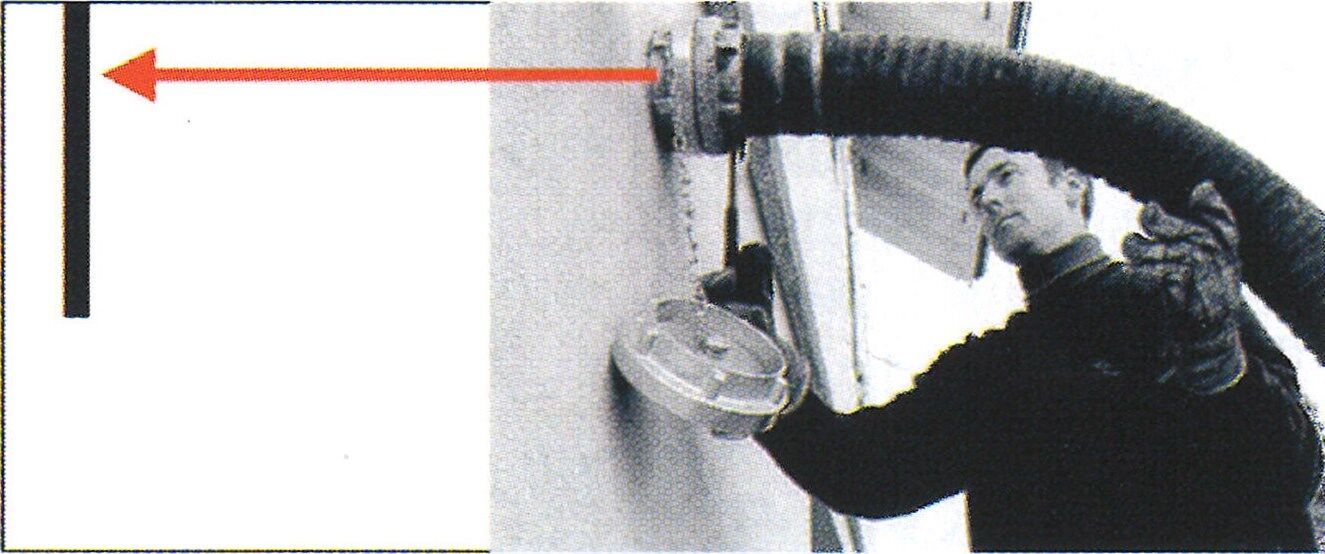

Zum Vertrieb von Holzpellets kommen verschiedene Varianten zum Einsatz. Für Pelletöfen im Wohnbereich erfolgt die Lagerung in leicht handhabbaren Säcken mit 15 kg bis 20 kg Inhalt. Für Zentralheizungskessel erfolgt dagegen die Anlieferung von losen Pellets ab Lastwagenin ein Silo im Gebäude oder in einen Tankraum ausserhalb des Gebäudes. Für kleine Heizanlagen wird der lnhalt meist auf etwas mehr als einen Saisonbedarf ausgelegt, bei grösseren Heizzentralen kann das Silo dagegen auch auf kürzere Lieferintervalle ausgelegt werden. Wenn Lastwagen mit Einblas- bzw. Pumpvorrichtungen zur Verfügung stehen, kann die Befüllung mit Luftförderung durch einen Schlauch erfolgen. Für besondere Situationen kommt auch die Anlieferung in sogenannten Big bags mit rund 0,5 t bis 1 t Inhalt in Frage.

Normen

Für Brennstoffe ist in der Schweiz die Luftreinhalte-Verordnung (LRV) einzuhalten. Holzpellets fallen in die Kategorie der Holzbrennstoffe in Form von naturbelassenem, nicht stückigem Holz. Als Rohmaterial ist somit naturbelassenes Holz zu verwenden. Die Verwendung von Presshilfsmitteln in Form von rein biogenen Stoffen wie Stärke ist erlaubt, während die Zugabe anderweitiger Zusatzstoffe nicht gestattet ist.

In Ergänzung zur LRV dienen Normen der Sicherstellung der Pelletqualität, denn das Zerfallen der Pellets und die Freisetzung von Staub ist unerwünscht, da dies bei Transport, Lagerung und Verbrennung zu Staubemissionen und Störungen führt. Die Normen regeln beispielsweise den Gehalt an Fremdstoffen und Presshilfsmitteln, die physikalischen Eigenschaften der Holzpellets sowie die entsprechenden Prüfbestimmungen. Massgebend für die Herstellungsqualität von Holzpellets ist die ÖNORM M 7135. Unter dem Label DIN plus ist die ursprünglich weniger restriktive Norm DIN 51731 inzwischen der ÖNORM M 7135 angepasst worden (Tabelle 1). Während in der ÖNORM M 7135 keine Grenzwerte für Schwermetalle und Halogene aufgeführt sind, sind diese in der Norm DIN 51731 bzw. in DIN plus festgehalten (Tabelle 2).

Tabelle 1

Anforderungen an Holzpelletsgemäss ÖNORM M 7135 bzw. DIN plus.

wf: Wasserfreier Zustand

Parameter | ÖNORM M 7135 bzw. DIN plus | Einheit | Anmerkungen |

Durchmesser d Länge | 4 ≤ d < 10 ≤ 5* d | mm mm | ToIeranz ± 10 % Max. 20 Gew.-% dürfen Längen von bis zu 7,5 d aufweisen |

Abriebfestiqkeit | ≤ 2,3 | % | |

Rohdichte ρ | ≥ 1,12 | kg/dm3 | |

Wassergehalt Ascheqehalt (wf) | ≤ 10,0 ≤ 0,50 | % % | |

Heizwert (wf) Heizwert (wf) | ≥ 18,0 ≥ 5,0 | MJ/kg kWh/kg | |

Stickstofigehalt (wf) Schwefelgehalt {wf) Chlorgehalt (wf) | ≤ 0,30 ≤ 0,04 ≤ 0,02 | % % % | |

Presshilfsmittel bzw. Bindemittel | < 2,0 | % | Chemisch nicht veränderte Produkte aus primären land- und forstwirtschaftlichen Biomassen (z.B. Maisschiot, Maisstärke, Roffenmehl). |

Tabelle 2

Anforderungen an Holzpellets bezüglich Schwermetalle und Halogene gemäss DIN 51731 bzw. DIN plus.

wf: Wasserfreier Zustand

Parameter | DIN 51731 bzw DIN plus | Einheit |

Arsen (wf) | < 0,8 | mg/kg |

Cadmium (wf) | < 0,5 | mg/kg |

Chrom (wf) | < 8 | mg/kg |

Kupfer (wf) | < 5 | mg/kg |

Quecksilber (wf) | < 0,05 | mg/kg |

Blei (wf) | < 10 | mg/kg |

Zink (wf) | < 100 | mg/kg |

EOX (extr. org. geb. Halogene) (wf) | < 3 | mg/kg |

Damit die Qualität der Pellets auch beim Endverbraucher den Anforderungen der Verbrennungsaggregate genügt, regelt die ÖNORM M 7136 die Anforderungen an Transport und Zwischenlagerung, ergänzend regelt die ÖNORM M 7137 die Anforderungen für die Ausführung und Ausstattung von Pelletlagern beim Verbraucher bzw. Endkunden.

Transportaufwand und graue Energie

Die Herstellung von Pellets ist mit Vorleistungen an grauer Energie und Umweltbelastungen verbunden, die bei einer gesamtheitlichen Betrachtung berücksichtigt werden müssen. Die Pelletierung selbst verursacht nur einen geringen Verbrauch an elektrischer Energie in der Grössenordnung von 1 bis 2 Prozent des Heizwerts der Holzpellets [2]. Dieser Zusatzenergieaufwand wird durch den höheren Wirkungsgrad der Heizanlage und den geringeren Aufwand zur Brennstofflagerung weitgehend kompensiert. Ein deutlich höherer Fremdenergieaufwand ergibt sich dagegen im Falle von feuchtem Ausgangsmaterial, welches vor der Pelletierung zuerst getrocknet werden muss. Für die Trocknung von nassem Sägemehl mit 40 bis 50 Prozent Wassergehalt wird rund 10 bis 15 Prozent des Pelletheizwerts aufgewendet. Diese Energie ist zum Grossteil im erhöhten Heizwert der trockenen Holzpellets enthalten und wird somit nicht nutzlos aufgewendet. Sofern jedoch die Trocknung mit fossiler Energie erfolgt, ist der Trocknungsaufwand als nichterneuerbare Energie anzurechnen, die Holzpellets sind dann zu rund 85 Prozent erneuerbar und zu 15 Prozent nichterneuerbar [2]. ln grossen Sägereien steht allerdings für die Trocknung meist Rinde als Restholz zur Verfügung, sodass auch die Trocknungsenergie durch Holz aufgewendet wird. Bei der Pelletierung von trockenem Rohmaterial wie Hobelspänen ist die Trocknung im Rahmen des Fertigungsprozesses erfolgt und nicht der Pelletherstellung anzurechnen. Der Anteil grauer Energie sinkt für trockenes Rohmaterial somit auf gegen 2 Prozent des Heizwerts. Bei der Herstellung von Waldpellets ist neben dem Energieaufwand für die Trocknung auch derjenige für die Zerkleinerung (Hacken) und Feinzerkleinerung (Mahlen) zu berücksichtigen.

Für Holzpellets beträgt der Transportaufwand rund 0,5 Prozent des Heizwerts pro 100 km Fahrstrecke, sofern Lastwagen mit einer Ladekapazität von 23 m3 oder 15 t Pellets und einem Verbrauch von 35 l Diesel pro 100 km eingesetzt werden. Bei grösserer Ladekapazität sinkt der Transportanteil entsprechend. Wird dagegen nasses Sägemehl transportiert, beträgt der Transportaufwand rund 2 Prozent des Heizwerts pro 100 km, da die Ladekapazität zwar 34 m3 beträgt, dies jedoch lediglich 7,5 t feuchtem Sägemehl entspricht. Dieser Faktor vier zwischen Sägemehl und Pellets zeigt den Vorteil der Pellets im Vergleich zu anderen Holzbrennstoffen und er zeigt auch auf, dass die Distanz zwischen dem Ort des Sägemehlanfalls und der Pelletproduktion wichtiger ist als die Transportdistanz der Pellets. lm Falle von nassem Sägemehl erfolgt die Pelletierung deshalb idealerweise direkt in der Sägerei. Obwohl unnötige Strassentransporte zu vermeiden sind, ist somit der Energieaufwand für die Pelletanlieferung auch im Rahmen einer überregionalen Versorgung verhältnismässig. Dabei ist insbesondere zubeachten, dass vor allem für den Betrieb von Trocknungsanlagen eine gewisse Mindestgrösse erforderlich ist, um eine hohe Energieeffizienz und vertretbare Kosten zu ermöglichen. Während sich für Stückholz und Holzschnitzel somit eine lokale Versorgung anbietet, kann bei Holzpellets auch eine Versorgung mit längeren Transportdistanzen sinnvoll sein.

Anwendungsgebiete

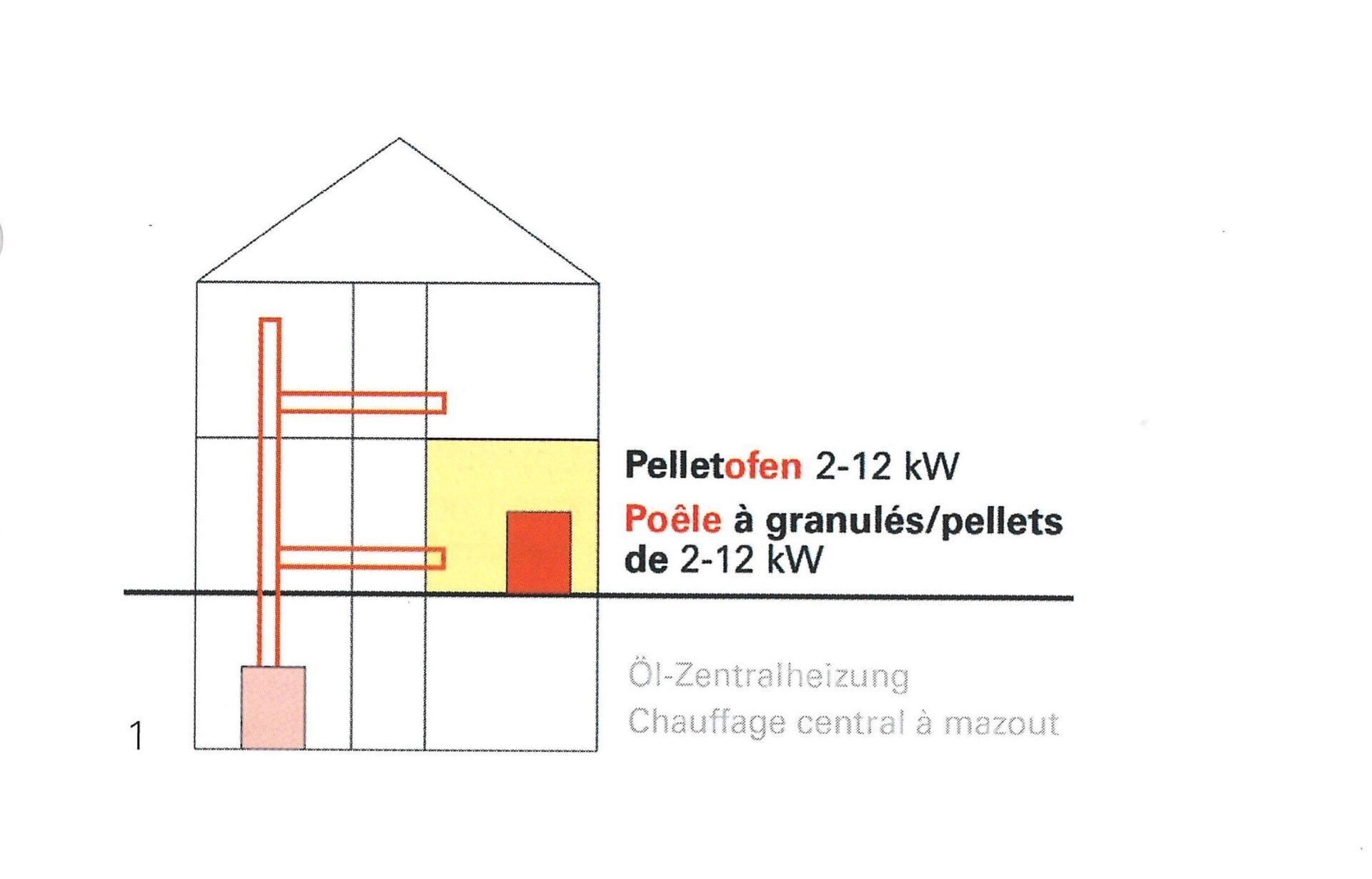

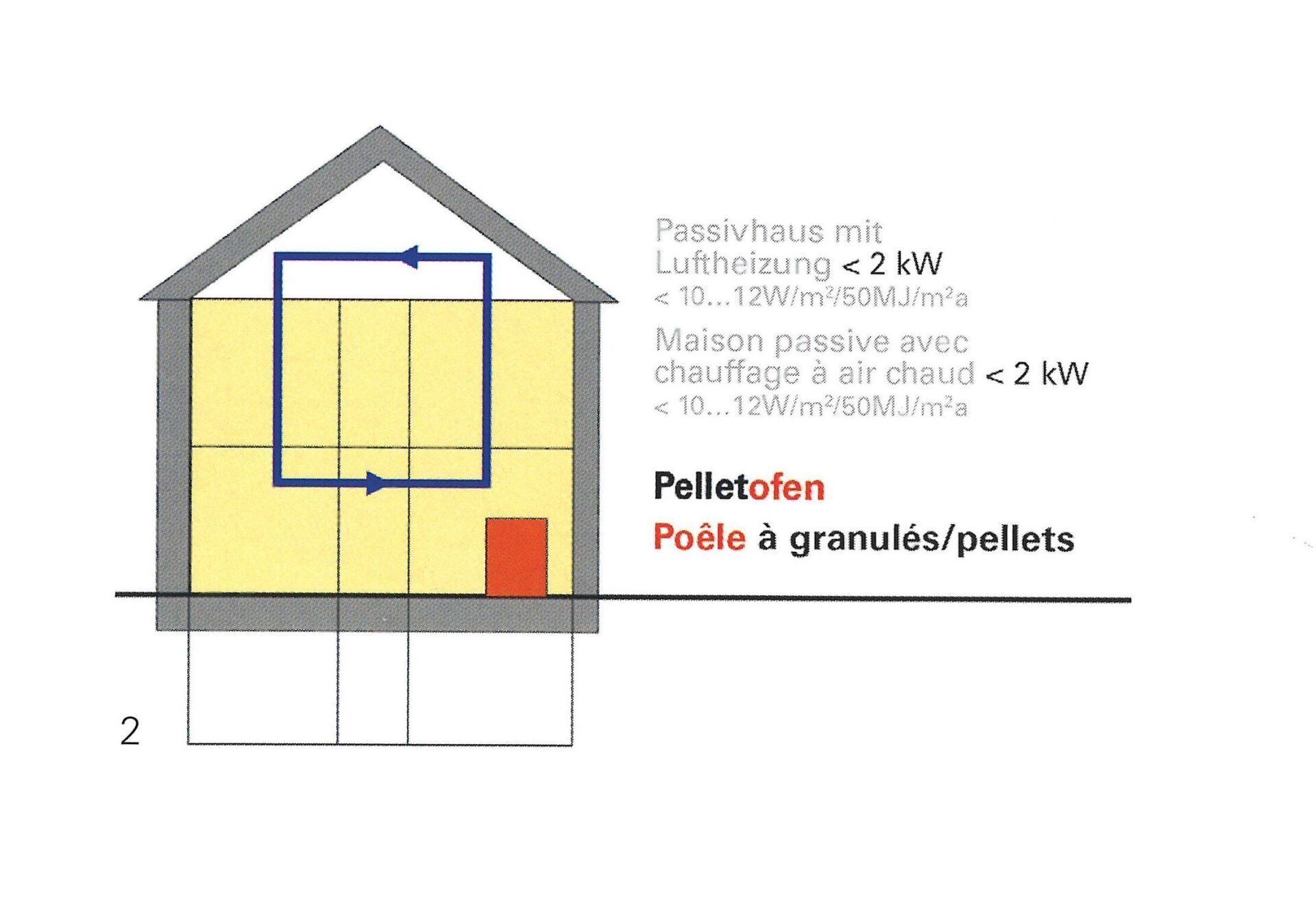

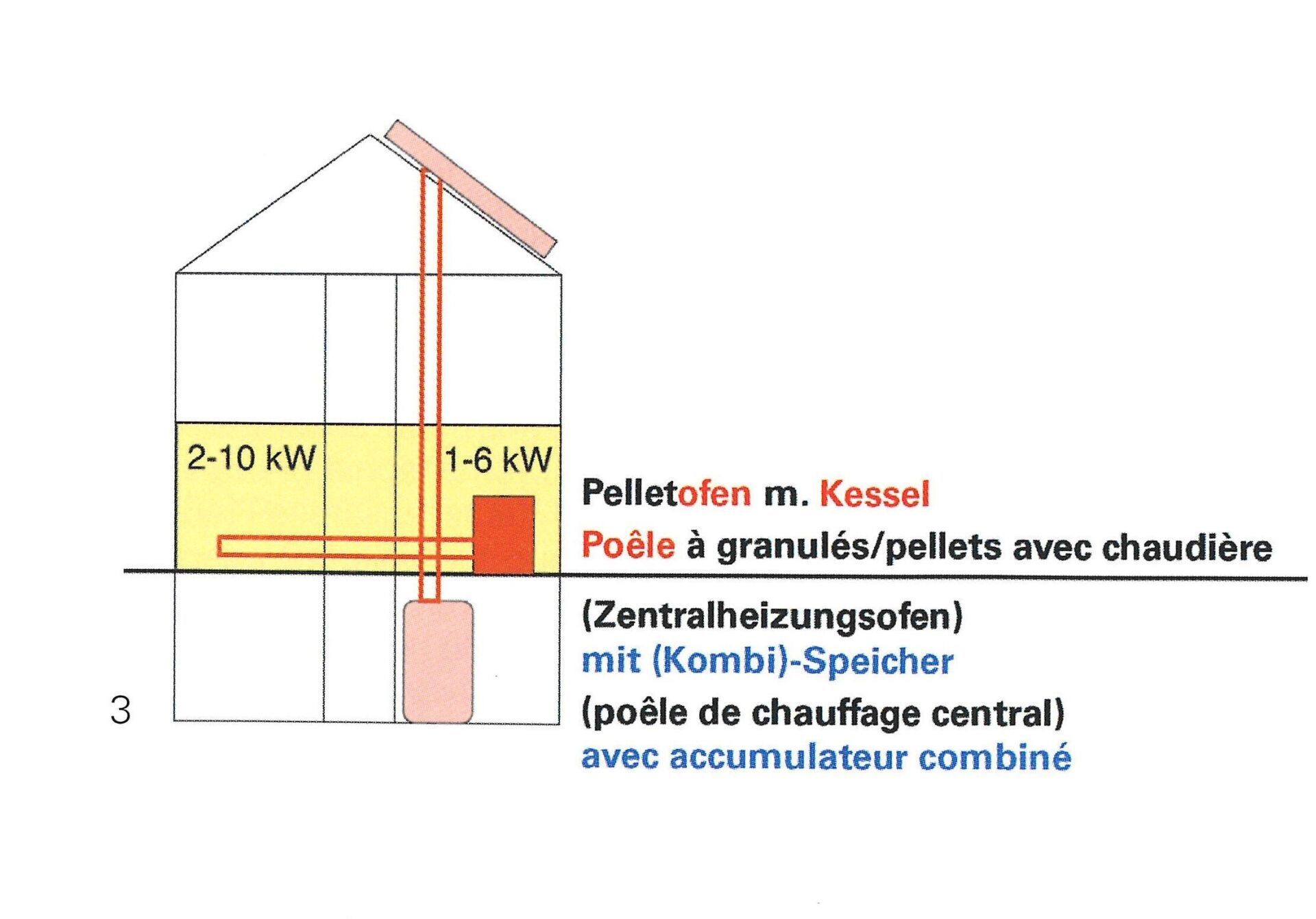

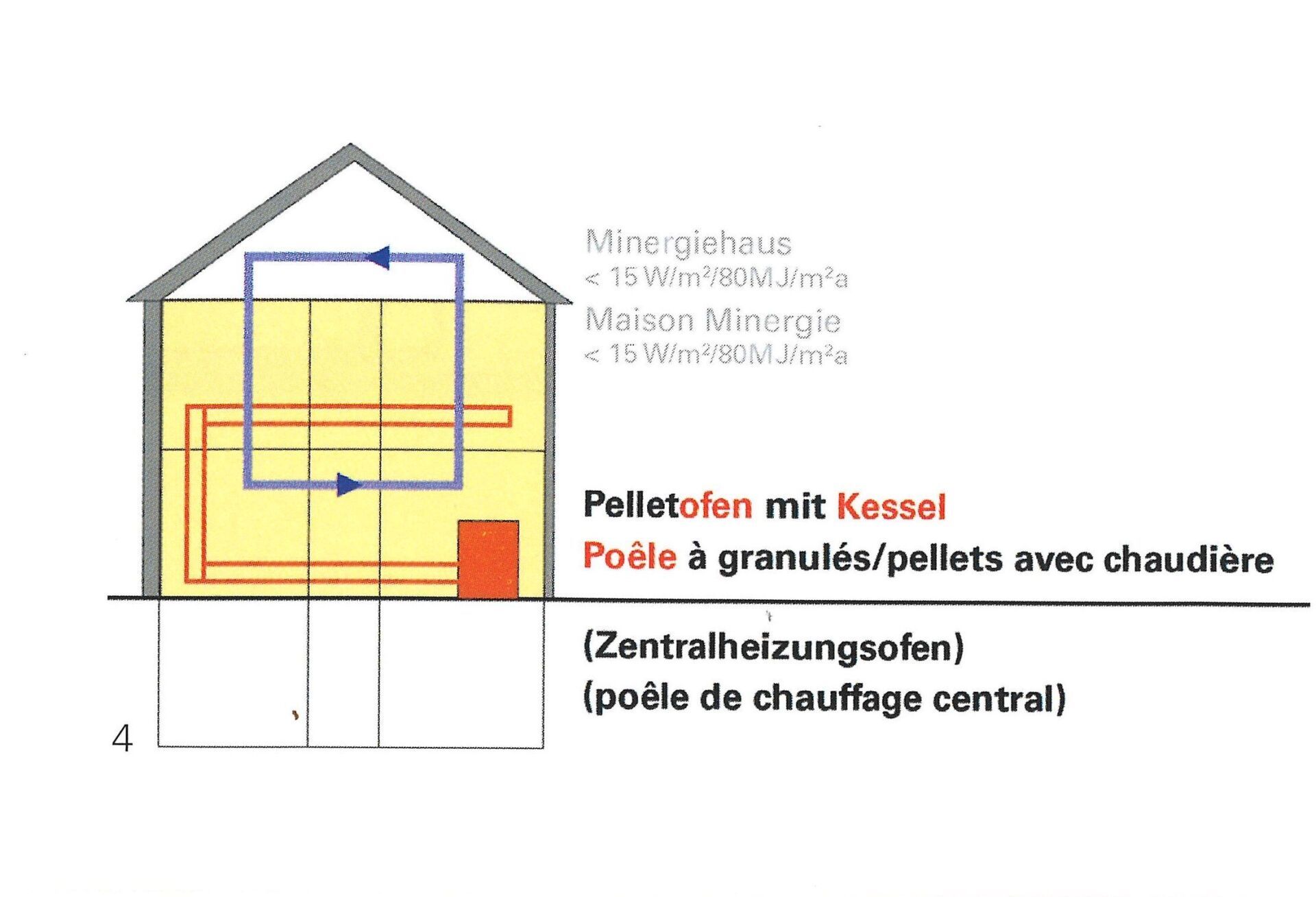

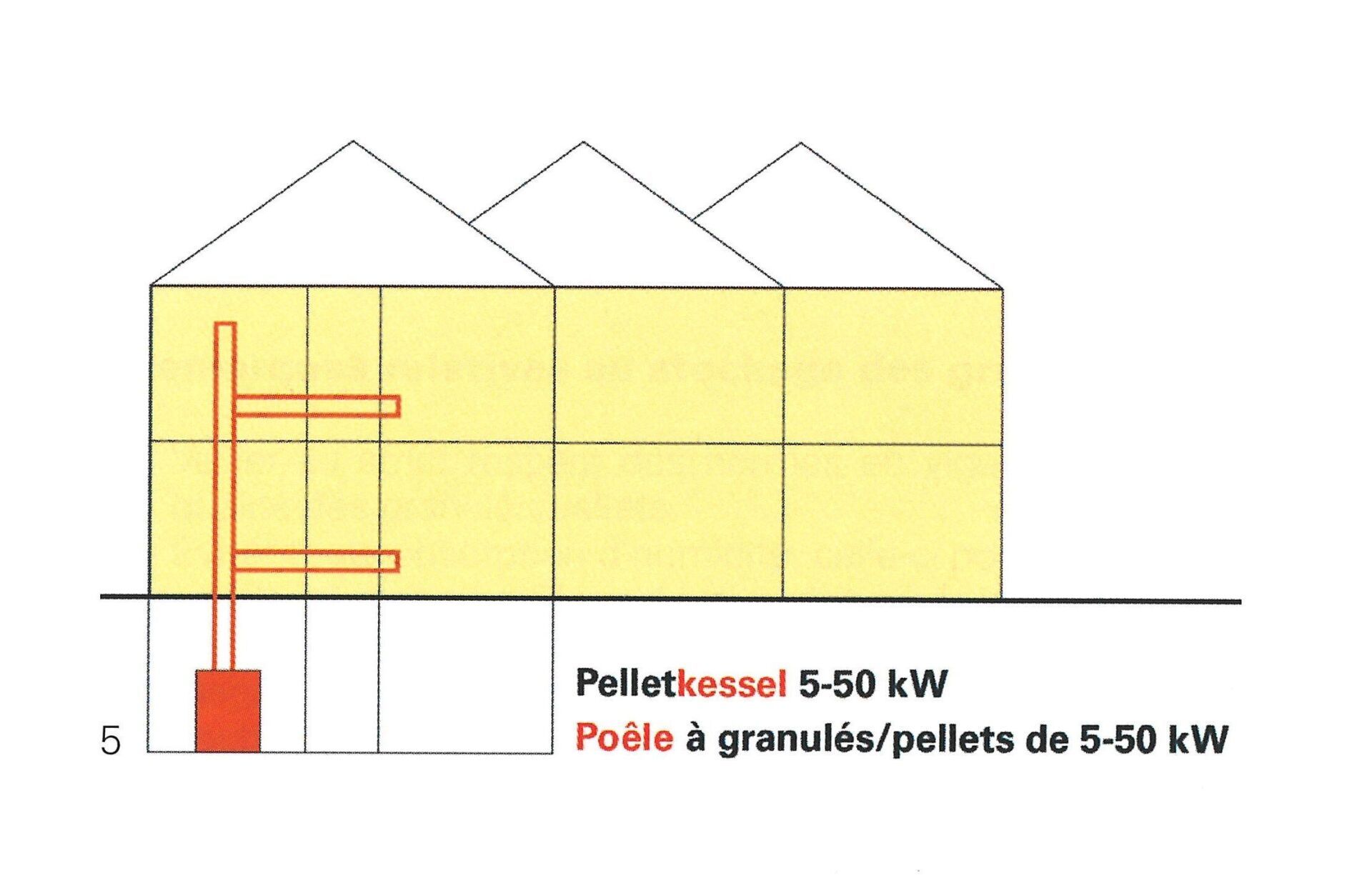

Wie bei handbeschickten Feuerungen wird auch bei Pelletheizungen zwischen Öfen und Kesseln unterschieden. Bei Pelletöfen erfolgt die Wärmeabgabe durch Strahlung und Konvektion (in der Regel mit Luftumwälzung) an den Raum, während in Kesseln eine Wärmeübertragung auf Wasser erfolgt. Daneben existieren auch Öfen mit nachgeschaltetem Kessel. Diese verbinden beide Merkmale und werden auch als Zentralheizungsofen oder Wohnzimmerkessel bezeichnet. Damit ergeben sich für Pelletheizungen die nachfolgend beschriebenen Einsatzgebiete nach Bild 6.

Pelletofen als Einzelraumheizung oder als Luftheizung im Passivhaus

Die Heizleistung von Pelletöfen beträgt 2 kW bis 12 kW. Die Öfen verfügen über einen Pelletbehälter von 30 kg bis 50 kg Inhalt, der mit Säcken befüllt wird. Als Leistungsregelung kommen der Ein/Aus-Betrieb und auch kontinuierliche Leistungsregelungen zum Einsatz. Der Einsatz von Pelletöfen bietet sich vor allem als Ergänzungsheizung an. Bei Passivhaus-Standard und einer Heizleistung bis etwa 2 kW kann die Wärmeverteilung auch mit Luft erfolgen. Unter dieser Voraussetzung kann auf ein Wassernetz verzichtet und ein Zimmerofen als Gesamtheizung eingesetzt werden. Eine Luftheizung kann aus Kostengründen attraktiv sein, da die hydraulische Wärmeverteilung entfällt. Voraussetzung ist, dass eine Luftwechselrate von maximal 0,6 h-1 mit Zulufttemperaturen von 35 °C bis 40 °C ausreicht [3]. Dazu sollten die Wärmeverluste weniger als 12 W/m2 betragen. Der Minergie-Standard entspricht etwa 15 W/m2 und reicht somit nicht aus für eine komfortable Luftheizung, während der Passivhaus-Standard mit etwa 10 W/m2 die genannte Forderung erfüllt.

Zentralheizungsofen

Ein Zentralheizungsofen ist eine Kombination aus Ofen und Kessel, bei dem die Wärmeabgabe teilweise an den Raum und teilweise im Kessel erfolgt. Der Leistungsbereich beträgt 1 kW bis 6 kW Wärmeabgabe an den Raum und 2 kW bis 10 kW wasserseitige Leistung. Zentralheizungsöfen verfügen über ein Zwischensilo mit einem lnhalt bis zu 100 kg, sodass in der Regel alle zwei bis drei Tage eine Befüllung notwendig ist. Solche Systeme eignen sich als Etagenofen oder als Gesamtheizung in energieoptimierten Häusern mit Wasserzentralheizung. Für Zentralheizungsöfen wird der Einsatz eines Wärmespeichers empfohlen, was auch die Kombination mit einer Solaranlage attraktiv macht.

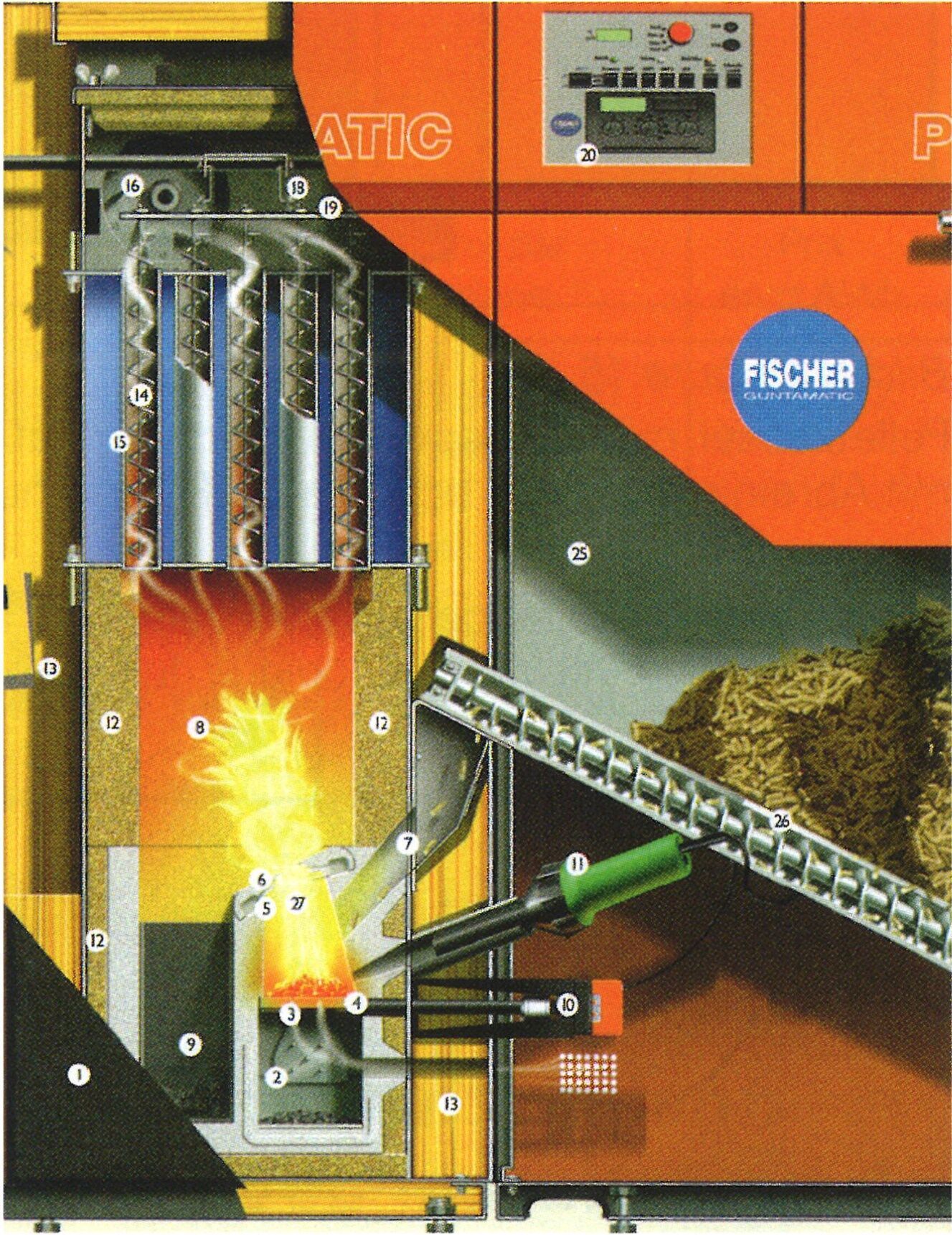

Pelletkessel für Zentralheizung

Der Platzbedarf eines Pelletkessels mlt Silo entspricht etwa demjenigen einer Ölheizung mit Tankanlage. Der Leistungsbereich typischer Pelletheizungen reicht von 5 kW bis 50 kW, sodass ein Pelletkessel zur Beheizung konventioneller Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet ist. Die Beschickung ab Silo erfolgt mittels Schnecke direkt in die Feuerung oder mit Gebläseförderung in ein Zwischensilo beim Kessel. Vor allem wegen des geringeren Platzbedarfs und des geringeren Bedienungsaufwands im Vergleich zu Holzschnitzeln werden unterdessen vermehrt auch grössere Pelletheizungen mit Leistungen bis zu 500 kW oder noch mehr eingesetzt. Dabei handelt es sich um Anlagen, die mit automatischen Holzfeuerungen für Holzschnitzel vergleichbar sind und die über Wärmenetze ganze Gebiete mit Wärme versorgen. lm Vergleich zu einem Betrieb mit Holzschnitzeln können jedoch das Silo sowie die Fördereinrichtungen kleiner dimensioniert und kostengünstiger ausgeführt werden.

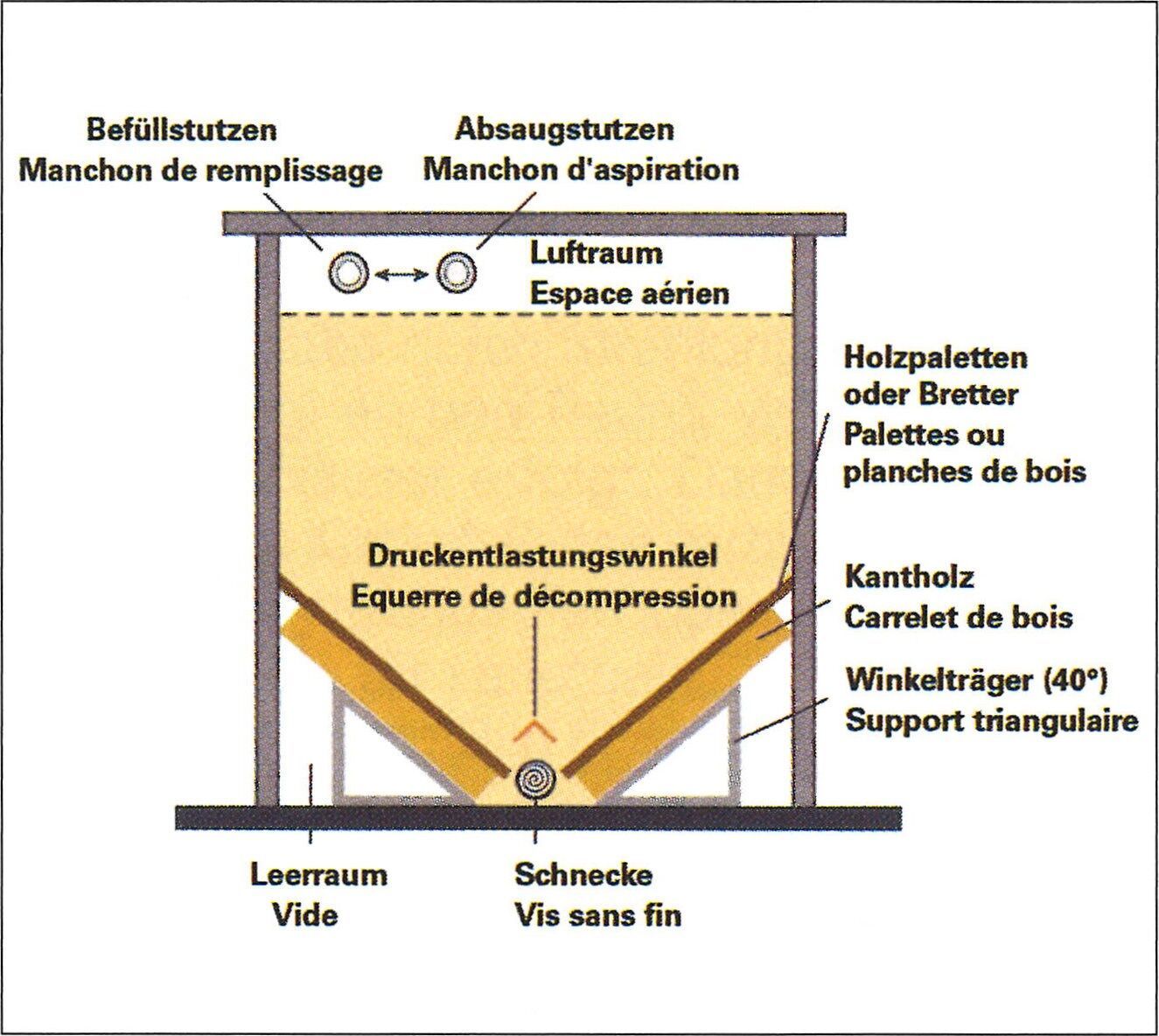

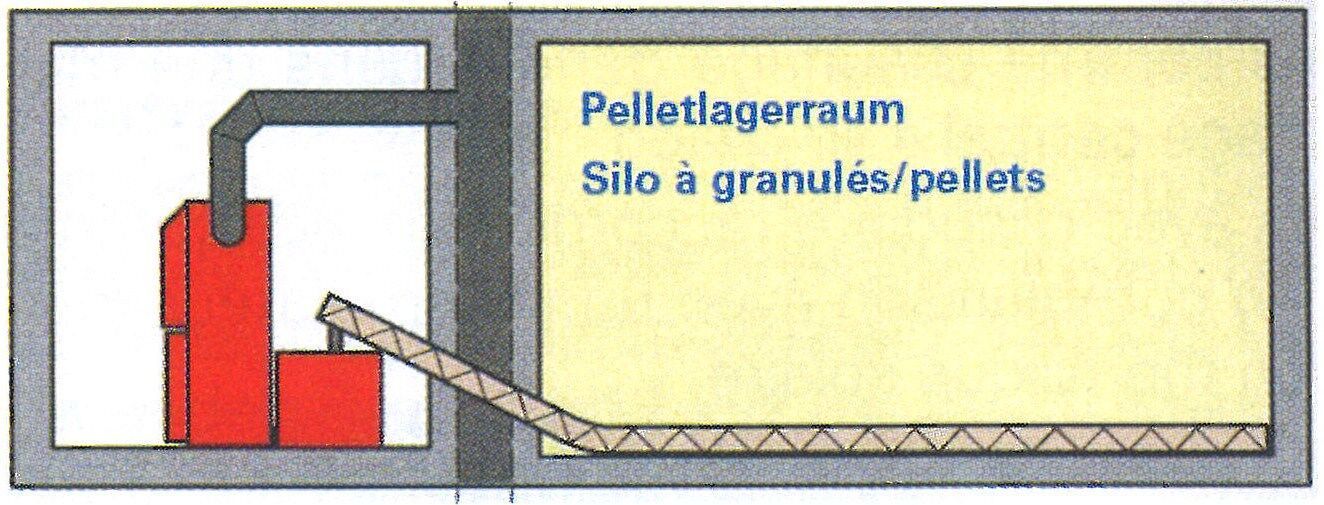

Pellethandling und -lagerung

Zur Lagerung von Holzpellets kommen meist Pelletsilos (Bild 7) zum Einsatz, die unter Einhaltung der Brandschutzvorschriften in einem Nebenraum installiert werden. Um zu verhindern, dass die Pellets beim Einblasen auf die Silowand prallen und dadurch zerfallen oder die Silowand beschädigen, werden Prallmatten aus Gummi eingesetzt (Bild 8). Als Alternative zu festen Silos kommen auch Gewebe- oder Sacksilos aus atmungsaktivem Stoff zum Einsatz, die in ein Traggestell eingehängt werden und bis zu 3 Tonnen Pellets aufnehmen (Bild 9). lm Weiteren werden auch erdverlegte Pellettanks angeboten, bei denen der Raumbedarf im Gebäude entfällt.

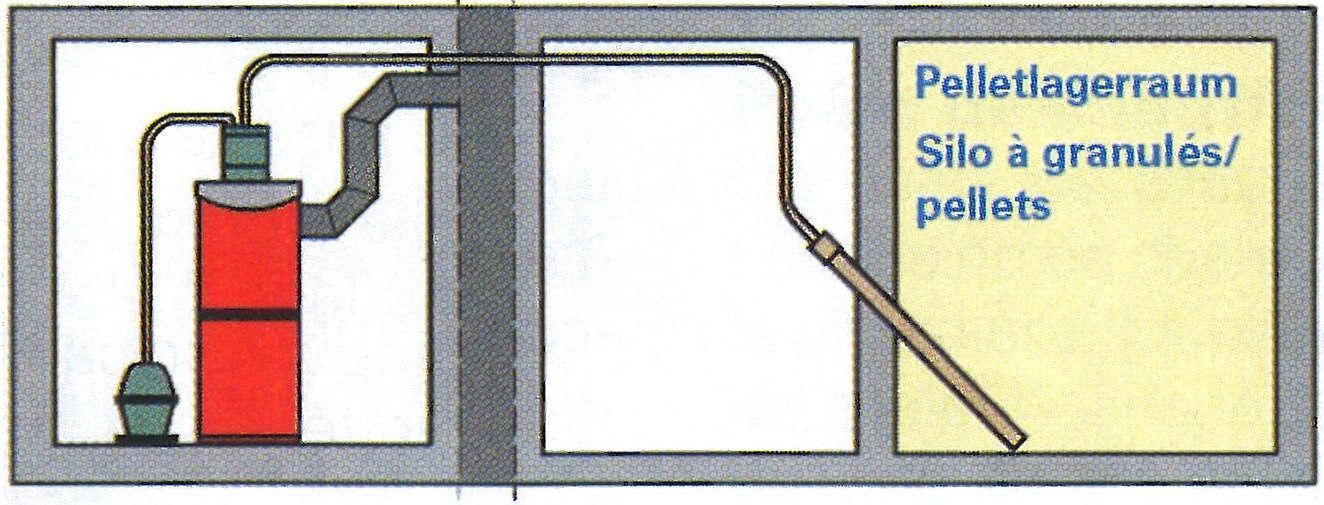

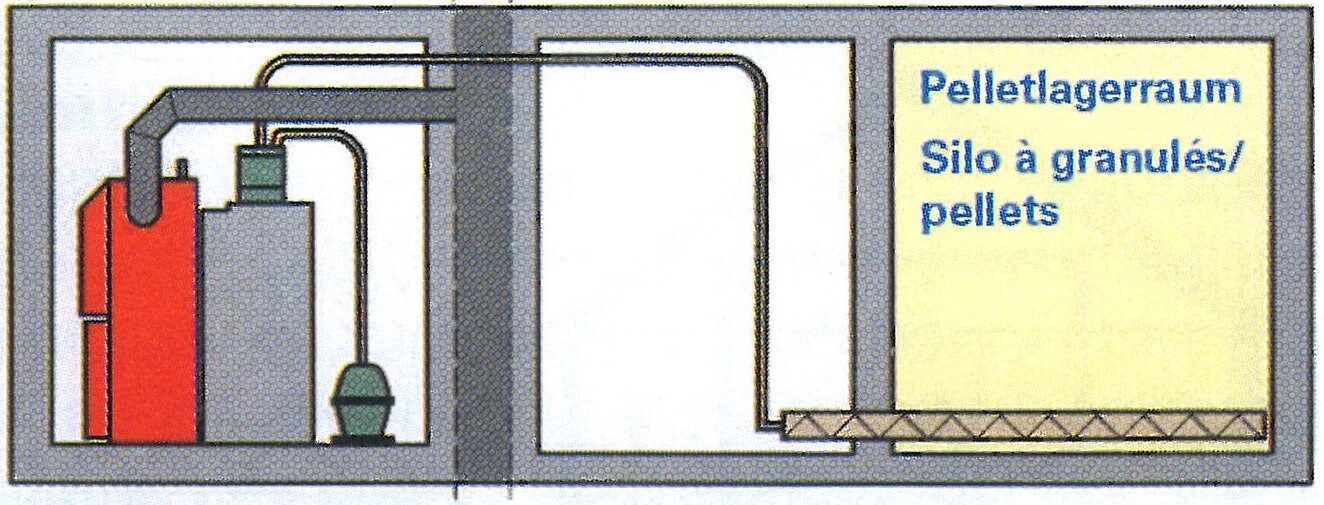

Damit bei der Silobefüllung und -austragung möglichst wenig Feinanteil entsteht, sind die Pellets schonend und auf kurzen Wegen zu transportieren. Zur Siloaustragung kommen Transporteinrichtungen mit Förderschnecken sowie pneumatische Förderanlagen zum Einsatz (Bild 10). Ein Pellettransport mit Schnecken setzt eine kurze Verbindung mit geringer Höhendifferenz zwischen Silo und Heizraum voraus, während mittels Luftförderung nahezu beliebige Anordnungen über Distanzen bis zu 20 m möglich sind und auch Stockwerke überwunden werden können.

Schnecke

Luftförderung

Kombination beider Systeme (Hager)

Hinweise zu Pelletverbrauch und Silodimensionierung Für eine monovalente Heizung eines Einfamilienhauses mit Holzpellets gelten folgende Richtwerte:

|

Hinweise zur Pelletlagerung

|

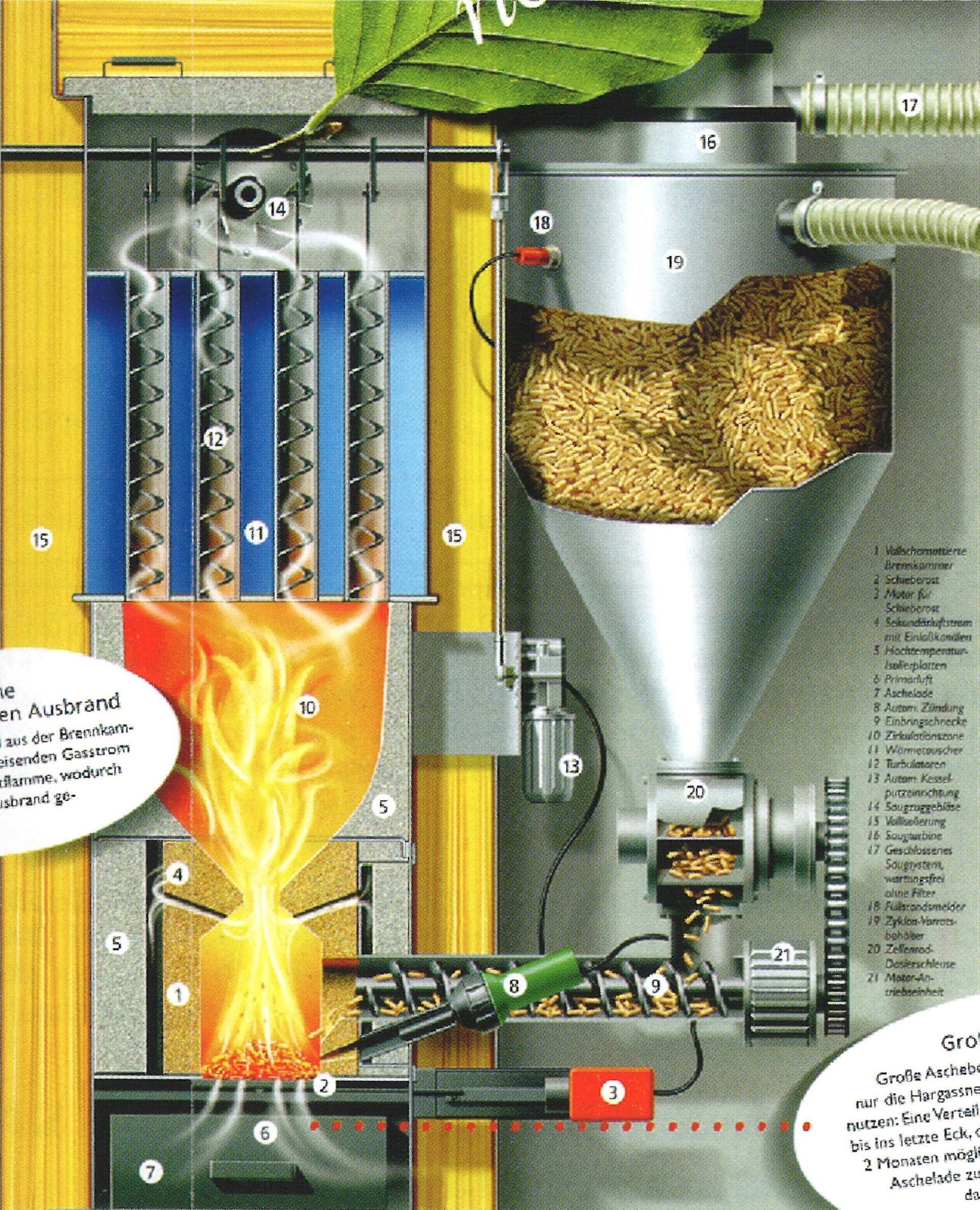

Verbrennung von Holzpellets

Holz oder Holzpellets werden bei der Erwärmung in gasförmige Stoffe und den als Holzkohle zurückbleibenden Feststoff zersetzt. Da rund 85 Gew.-% des Holzes bei der Erwärmung in Gase umgewandelt werden, muss der vollständige Ausbrand der freigesetzten Gase sicher gewährleistet sein. Dies erfordert eine grosse Brennkammer und eine hohe Verbrennungstemperatur von rund 850 °C sowie eine vollständige Vermischung der Gase mit der Verbrennungsluft. Zur Gewährleistung einer hohen Temperatur wird der Brennraum schamottiert und wärmegedämmt. Zur Vermischung von Luft und brennbaren Gasen erfolgt meist eine Eindüsung von Sekundärluft oberhalb des Brennstoffbetts in einer Zone guter Durchmischung. Da Holzpellets dank des geringen Wassergehalts leicht zu entzünden und dank der homogenen Eigenschaften gut zu dosieren sind, können die Bedingungen für einen vollständigen Ausbrand in Pelletfeuerungen sicher eingehalten werden. Die gute Dosierbarkeit erlaubt zudem eine Verbrennung bei tiefem Luftüberschuss, was Voraussetzung für einen hohen Wirkungsgrad ist.

Bei geeigneter Konstruktion und korrektem Betrieb weisen Pelletheizungen somit tiefe Emissionen an Schadstoffen aus unvollständiger Verbrennung (Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und unverbrannter Kohlenstoff) auf. Bei vollständiger Verbrennung sind als Schadstoffe vor allem die Stickoxide (NOx) und die Staubemissionen (PM10 = Feinstaub kleiner als 10 Mikrometer) hauptverantwortlich für die Umweltbelastung. Die Stickoxide werden vorwiegend aus dem Holzstickstoff gebildet, während die Feinstäube aus Mineralstoffen und Russ bestehen. Beide Schadstoffe sind bei Pelletheizungen höher als bei Öl- oder Gasfeuerungen, jedoch tiefer als bei Feuerungen mit Stückholz oder Holzschnltzeln. Die Emission von Schwermetallen oder weiteren Verunreinigungen im Brennstoff kann bei Pellets vermieden werden durch eine Qualitätssicherung bei der Herstellung und die Einhaltung der Pelletnormen. Bei korrektem Betrieb weisen Pelletfeuerungen damit typische Emissions- und Wirkungsgrade nach Tabelle 3 auf.

Tabelle 3

Typische Emissionswerte und Wirkungsgrade moderner Pelletfeuerungen

τ|F = feuerungstechnischer Wirkungsgrad

τ|K= Kesselwirkungsgrad

CO | Staub | NOx | τ|F | τ|K | |

[mg/m3] bei 13 Vol.-% O2 | |||||

Pelletkessel | 20 - 200 | 10 - 30 | 80 - 120 | 85 - 92 | > 80 |

Pelletöfen | 100 - 500 | 10 - 50 | 80 - 100 | 80 - 92 | - |

Typen von Pelletheizungen

Zur Beschickung von Pelletheizungen dient ein Fallrohr oder eine Schnecke. Zur Verbrennung kommt eine Vielzahl von Feuerungstypen zum Einsatz, die wie folgt unterschieden werden können:

Beschickung

von oben durch Fallrohr

von oben durch Schnecke

von unten mit Schnecke (Unterschub)

Verbrennung

Schalenbrenner oder Brennteller

Retorte (Mulde)

Rost (vor allem für grössere Leistungen)

Um einen vollautomatischen Betrieb zu ermöglichen, verfügen Pelletheizungen meist über eine Zündung mittels Heissluftgebläse (Bild 11). Damit ist ein bedarfsgesteuertes Anfahren und Abschalten der Feuerung möglich, so dass ein manuelles Anfeuern wie bel handbeschickten Feuerungen entfällt. Zur Verhinderung von Rückbrand werden rückbrandsichere Zuführungen, Zellradschleusen, Unterdrucküberwachungen oder thermostatisch kontrollierte Löscheinrichtungen eingesetzt. Die Verbrennung der Pellets erfolgt unter Zufuhr von Verbrennungsluft durch Schale, Retorte oder Rost. ln den meisten Fällen wird zusätzlich Sekundärluft oberhalb des Brennstoffbetts zugeführt. Die Brennschalen verfügen über Vorrichtungen zur Entaschung und Schlackeaustragung. Die einfachsten Systeme fangen die Asche in der Brennschale auf und müssen periodisch geleert werden. Daneben existieren manuell betätigte Schieber, automatische Klapp- oder Schieberoste bis zu automatischer Schalenumdrehunq sowie rotierenden Kratzeinrichtungen.

Einfachere Pelletheizungen verfügen zum Teil über eine einzige Luftzuführung, und der Betrieb erfolgt mit einer Leistungssteuerung. Daneben sind auch Feuerungen erhältlich, die über getrennte Primär- und Sekundärluft verfügen und mit einer Leistungs- und Verbrennungsregelung ausgerüstet sind. Da die Verbrennung der Holzpellets bei korrekter Einstellung unproblematisch ist, kann auch in einfacheren Feuerungen ein guter Ausbrand erzielt werden. lm Praxisbetrieb wird dennoch der Einsatz einer Leistungs- und Verbrennungsregelung empfohlen, da damit auch bei schwankendem Leistungsbedarf sowie bei variablen Pelleteigenschaften zum Beispiel infolge von Abrieb eine optimale Verbrennung sicher gewährleistet werden kann. Eine Verbrennungsregelung setzt die Messung mindestens einer geeigneten Kenngrösse voraus. ln Frage kommen der Luftüberschuss Lambda, der CO-Gehalt oder die Verbrennungstemperatur. Bild 12 bis Bild 16 zeigen Beispiele moderner Pelletheizungen, weitere Beispiele finden sich in der aktuellen Marktübersicht in [5].

Kosten

Die Kosten für einen Pelletofen betragen rund Fr. 5000.- bis 15'000.- (ohne Kamin). Für einen Pelletkessel mit Brennstoffsilo ist mit Fr. 20'000.- bis 25'000.- (ohne Warmeverteilung und Kamin) zu rechnen. Letzteres entspricht etwa den Kosten einer Stückholzzentralheizung mit Speicher und ist rund 20 Prozent teurer als eine Ölheizung mit Tankanlage. Der Raumbedarf ist vergleichbar oder geringfügig grösser als für eine Ölheizung.

Die Brennstoffkosten sind wie bei Heizöl abhängig von der Liefermenge. Bei Holzpellets ist zudem zu unterscheiden zwischen Anlieferungloser Pellets, welche für Zentralheizungen mittels pneumatischer Förderung in ein Silo eingeblasen werden, sowie dem Einsatz von Holzpellets in Säcken, welche meist für die Versorgung von Pelletöfen verwendet werden. Da der Markt und die Versorgungskapazitäten für Holzpellets in den vergangenen Jahren erst aufgebaut wurden, ist es im Jahr 2006 zu einer vorübergehenden Verknappung mit einem kurzfristigen Anstieg der Pelletpreise gekommen. lnzwischen wurden die Versorgungskapazitäten ausgebaut, so dass sich der Pelletmarkt stabilisiert hat. Derzeit kosten Holzpellets für Zentralheizungen rund 7 Rappen pro Kilowattstunde, was einem Kostenvorteil von rund 15 Prozent gegenüber Heizöl zu rund 8 Rappen pro Kilowattstunde entspricht (Tabelle 4). Bei Holzpellets ist allerdings darauf zu achten, dass eine Anlieferung im Sommer eingeplant wird, da im Winterhalbjahr höhere Kosten verrechnet werden, um die Lager- und Produktionskapazitäten optimal auszulasten. Für die Anlieferung von Pellets in Säcken ist mit höheren Preisen zu rechnen (Tabelle 5). Die Sackanlieferung kommt allerdings nur für Pelletöfen in Frage, welche tiefere lnvestitionskosten als eine Zentralheizung aufweisen.

lm Vergleich zu einer Ölheizung entsteht für den Betreiber einer Pelletheizung ein Mehraufwand für die Reinigung und Ascheentsorgung. Demgegenüber sind die Kosten für Wartung und Unterhalt tiefer, da die Tankrevision und die Feuerungskontrolle entfallen. lnsgesamt ist somit eine Pelletheizung derzeit auf ähnlichem Preisniveau wie eine Ölheizung.

Tabelle 4

Vergleich der Brennstoffpreise für Zentralheizungen mit Heizöl und Holzpellets. Die Angaben gelten für per Lastwagen angeliefertes Heizöl franko Tank und für per Lastwagen angelieferte und pneumatisch eingeblasene Holzpellets franko Silo, Stand Juni 2007 inklusive Mehrwertsteuer. lm Winter sind die Preise für Holzpellets je nach Lieferant zwischen Fr. 20.- bis 80- pro Tonne höher als angegeben, weshalb eine Anlieferung im Sommer empfohlen wird.

Brennstoff | Anlieferung | Liefermenge | Preis pro Liefereinheit | Preis in Rp./kWh |

Lose Holzpellets | Per Lastwagen pneumatisch eingeblasen | ab 9 t 4 bis 6 t | Fr. 345.- pro Tonne Fr. 360.- pro Tonne | 6,9 7,2 |

Heizöl | Per Lastwagen franko Tank | 10'000 l 1000 l | Fr. 80.- pro 100 l Fr. 85.- pro 100 l | 8,0 8,5 |

Tabelle 5

Brennstoffpreise für Holzpellets in Säcken für den Einsatz in Holzöfen

Form | Anlieferung | Liefermenge | Preis pro Liefereinheit | Preis in Rp./kWh |

Holzpellets in Säcken à 15 kg | Selbstabholung | 15 kg | Fr. 5.90 bis 7.60 pro Sack oder Fr. 400.- bis 500.- pro Tonne | 79 bis 10,2 |

Holzpellets in Säcken à 15 kg | Per Lastwagen auf Paletten zu 66 Säcken | 2 t 1 t | Fr. 505.- pro Tonne Fr. 515.- pro Tonne | 10,0 10,3 |

Zusammenfassung und Ausblick

Pelletheizungen sind eine attraktive Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien mit hohem Bedienungskomfort. Sie sind als Öfen und Kessel verfügbar und können als Ergänzungs- oder Gesamtheizung eingesetzt werden. Dank der Homogenisierung des Brennstoffs erzielen Pelletheizungen geringe Emissionen. Zudem sind sie für kleine Leistungen erhältlich, was dank sinken dem Wärmebedarf immer wichtiger wird. Holzpellets sind eine ökologisch sinnvolle Ergänzung zu Stückholz und Holzschnitzeln, da die Vorleistungen für die Pelletherstellung durch die tieferen Emissionen im Betrieb mehr als kompensiert werden. Aus naturbelassenem Restholz ist noch ein grosses Potenzial für die Herstellung von Holzpellets vorhanden, weshalb in den kommenden Jahren eine starke Zunahme der Pelletheizungen erwartet wird. Die wichtigsten Einsatzgebiete sind in Tabelle 6 zusammengestellt. lm Wohnbereich steht der Einsatz eines Pelletofens in Konkurrenz zur Wahl eines handbeschickten Holzofens, während mit Pelletkesseln alle Anwendungen von Zentralheizungen erschlossen werden. Daneben ergeben sich in energetisch optimierten Gebäuden neue Anwendungsgebiete für Pelletheizungen. lnteressant sind der Einsatz eines Zentralheizungsofens mit Wasserzentralheizung in Minergie-Häusern oder der Einsatz eines Pelletofens in einem Passivhaus mit Luftheizung.

Um im Praxiseinsatz hohe Wirkungsgrade und tiefe Emissionen sicherzustellen, ist auf gute Wartung und Reinigung der Anlagen zu achten. Um zu verhindern, dass unerwünschte Verschlackung auftritt und Luft- oder Brennstoffzuführung durch Asche beeinträchtigt werden, ist eine regelmässige Entaschung notwendig. Für die Qualitätssicherung der Holzpellets ist auf die Einhaltung der entsprechenden Normen für Pellets zu achten. Als Praxiskriterien dienen dazu die Pelletdimensionen, der Feuchtegehalt, der Staubabrieb sowie die Pelletzusammensetzung. Daneben muss auch sichergestellt werden, dass die Pellets nicht durch unsachgemässe Lagerung oder Transporteinrichtungen Feuchtigkeit aufnehmen oder beschädigt werden. Dazu sind eine optimale Planung sowie ein korrekter Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Bei der Lagerung von Pellets sollte die Aufnahme von Wasser sicher vermieden und ein Aufquellen sowie ein starker mechanischer Abrieb ausgeschlossen werden.

ln der Schweiz wurde in den vergangenen Jahren ein flächendeckendes Vertriebsnetz für Holzpellets aufgebaut, was einen breiten Einsatz von Pelletheizungen ermöglicht. Auch bei einer Pelletheizung sollte in der Planung das Energiesparen als übergeordnetes Ziel verfolgt werden. Zur Deckung des verbleibenden Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energieträgern bietet sich dann eine Pelletheizung in geeigneter Weise an, wobei auch eine Kombination mit Solarenergienutzung in Frage kommt.

Tabelle 6

Einsatzgebiete von Pelletheizungen

Zahlenwerte: Anteil am gesamten Heizwärmebedarf

Gelbe Flächen: Hauptanwendungen

+ Ergänzungsheizung

++ Hauptheizung ohne Warmwasser

+++ Hauptheizung und Warmwasser (Warmwasser in der Regel bivalent)

Baustandard | Konventionell | Niedrigenergie | Minergie- oder Passivhaus | Passivhaus |

Lüftung | natürlich | kontrolliert | ||

Wärmeverteilung | Wasser | Luft | ||

Ofen | + < 30 % | + < 50 % | + < bis 60 % | ++ bis 100 % |

Zentralheizungsofen | +++ bis 100 % | +++ 100 % | +++ 100 % | - |

Kessel | +++ 100 % | +++ 100 % | +++ 100 % | - |

Holzenergie

Thomas Nussbaumer, PD Dr. sc. techn.

Hochschule Luzern, Technik und Architektur, CH-6048 Horw/LU

Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich

Literatur

[1] Primas, A., Kessler, E, Knechtle, N.: «Schweizerische Holzenergiestatistik, Erhebung für das Jahr 2005 mit modifizierter Erfassungsmethodik», Bundesamt für Energie, Bern 2006

[2] Hasler, P, Nussbaumer, T: «Herstellung von Holzpellets - Einfluss von Presshilfsmitteln auf Produktion, Oualität, Lagerung, Verbrennung sowie Energie- und Ökobilanz von Holzpellets», Bundesamt für Energie, Bern 2001

[3] Huber, H.: «Kombination von kontrollierter Lüftung und Speicherofen im Minergie-Wohnhaus», 6. Holzenergie-Symposium, Bundesamt für Energie, Bern 2000, 109-124

[4] Hansen, H.; Raab, K.; Pilz, B.; Fischer, J.: «Holzpellets, komfortabel, effizient, zukunftssicher», Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V, Gülzow (D), www.fnr.de und nachwachsende-rohstoffe.de, 5. Auflage, Gülzow 2006

[5] Hansen, H.; Raab, K.; Pilz, B.: «Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen und Pelletöfen», Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V, Gülzow (D), www.fnr.de und nachwachsende-rohstoffe.de, 4. Auflage, Gülzow 2007