Energie-bois: Installation de chauffage à granulés/pellets de bois

Grâce l'homogénisation du combustible sous forme de granulés/pellets à pouvoir calorifique constant, ce type d'installation de chauffage garantit une combustion pauvre en émissions polluantes et un rendement élevé. Il dispose en outre d'un allumage automatique et assure ainsi une exploitation pratique et intégralement automatisée même pour de faibles puissances. Les granulés/pellets sont généralement produits à partir de sciure ou de copeaux, permettant ainsi un recyclage judicieux des résidus ligneux provenant de l'usinage du bois.

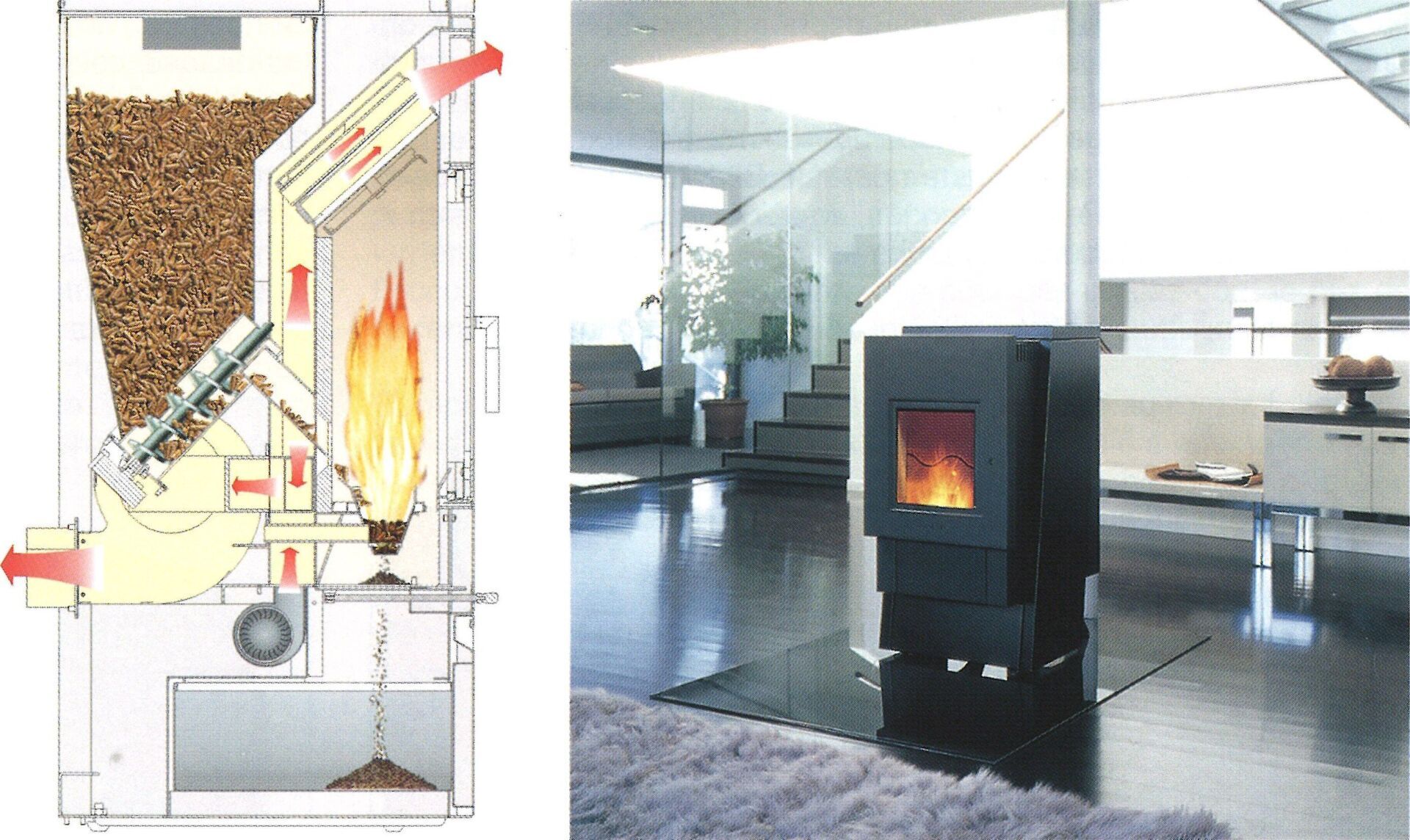

Pour alimenter un poêle, les granulés/pellets sont livrs en sacs et introduits manuellement dans un silo journalier intermédiaire. Un poêle à granulés/pellets d'appartement peut s'utiliser en lieu et place d'un poêle à bois à alimentation manuelle et permettre de créer ainsi différents accents optiques moyennant une flamme apparente. Les chaudières à granulês/pellets sont par contre alimentées mécaniquement et disposent d'un silo à combustible généralement capable de couvrir les besoins annuels de l'installation. Une chaudière à granulés/pellets peut donc assurer un service de chauffage central de confort comparable à celui d'une installation de chauffage central au mazout. La maintenance de l'installation se limite en l'occurrence à un nettoyage et une évacuation périodiques descendres. Grâce à la densité énergétique élevée des granulés/pellets, le volume de stockage indispensable pour stocker le combustible est moindre que celui nécessité par des bûches ou des plaquettes de bois. Comparativement à une installation de chauffage au bois à alimentation manuelle, une installation à granulés/pellets est en outre beaucoup moins sujette à une fausse manoeuvre consécutivement à un allumage défectueux; elle garantit par ailleurs simultanément de ne pas utiliser de combustible trop humide susceptible d'engendrer une pollution importante ou excessive.

Potentiel et productionde granulés/pellets de bois

Pour produire des granulés/pellets, on utilise principalement de la sciure sêche, des copeaux/plaquettes de bois ou des résidus ligneux provenant de l'industrie transformatrice du bois. Des résidus ligneux d'origine forestière dûment séchés peuvent également entrer en ligne de compte, notamment pour produire des granulés/pellets de type industriel de grandes dimensions destinés à l'alimentation de grosses installations, En 2006, la capacité de production de granulés/pellets de la Suisse était d'environ 80 000 tonnes par année, la consommation de granulés/pellets se situant à environ 60000-70000 tonnes par année. A raison de 4 tonnes de granulés/pellets par année par exemple (soit l'équivalent de 2000 litres d'huile de chauffage), il est ainsi possible d'approvisionner environ 17000 villas familiales. En réservant la quantité de sciure et de copeaux/plaquettes produite en Suisse à la production de granulés/pellets, il devrait être possible de doubler approximativement ladite capacité de production. Il n'est actuellement pas possible d'estimer le potentiel des granulés/pellets d'origine forestière, mais il est évident que celui des copeaux/plaquettes et autres déchets diminuera en conséquence. Il est en outre aussi possible d'importer des granulés/pellets à partir des pays limitrophes. La tendance positive constatée en faveur des installations de chauffage à granulés/pellets se manifeste par ailleurs également à travers la quantité de bois de feu consommée. Actuellement, avec une part d'environ 0,1 million de mètres cubes par rapport au total du bois utilisé à des fins de production énergétique, les granulés/pellets représentent certes encore un pourcentage modeste, mais en forte croissance au cours de ces dernières années (1 % en 2002; 3 % en 2005) [1].

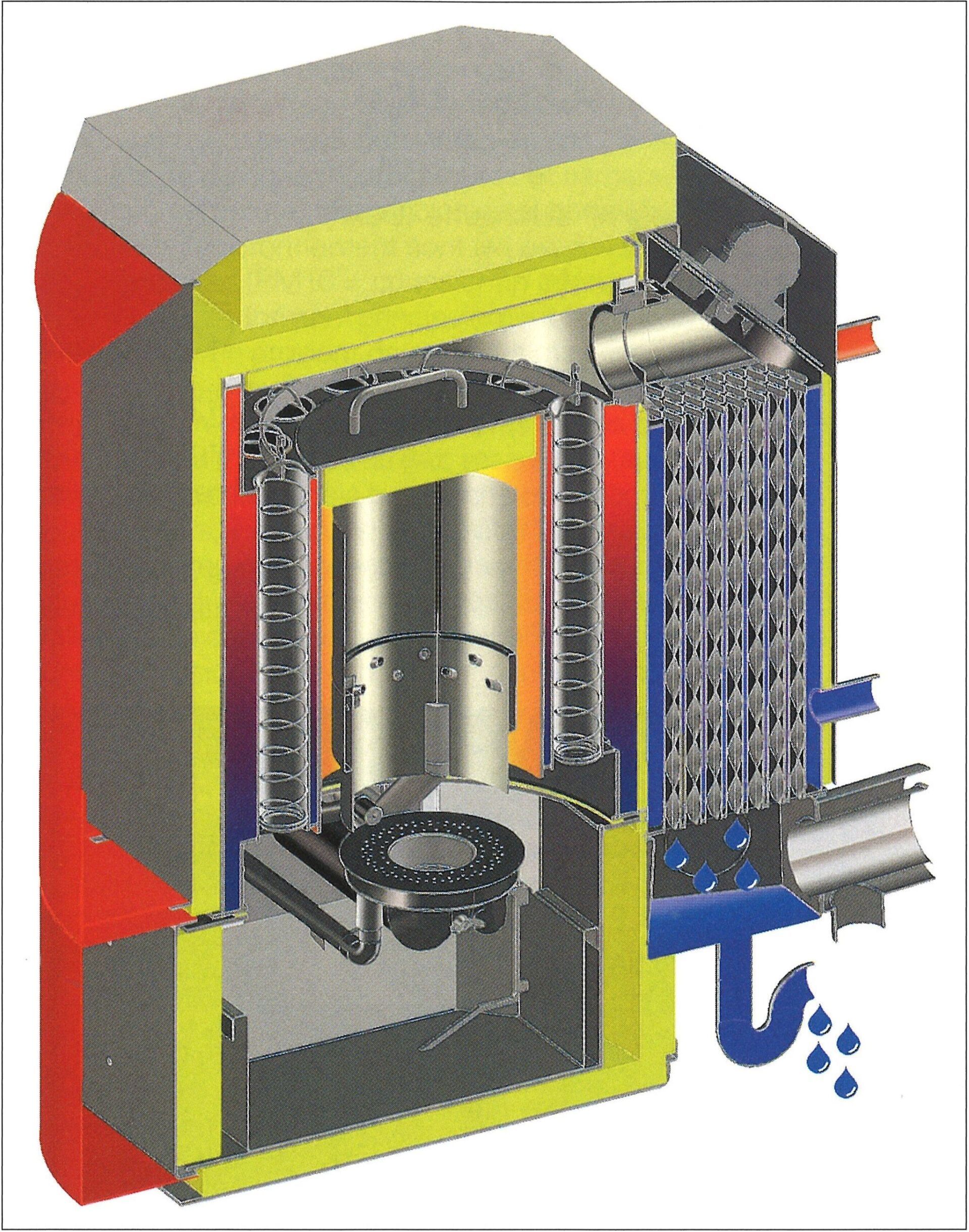

Bild 1

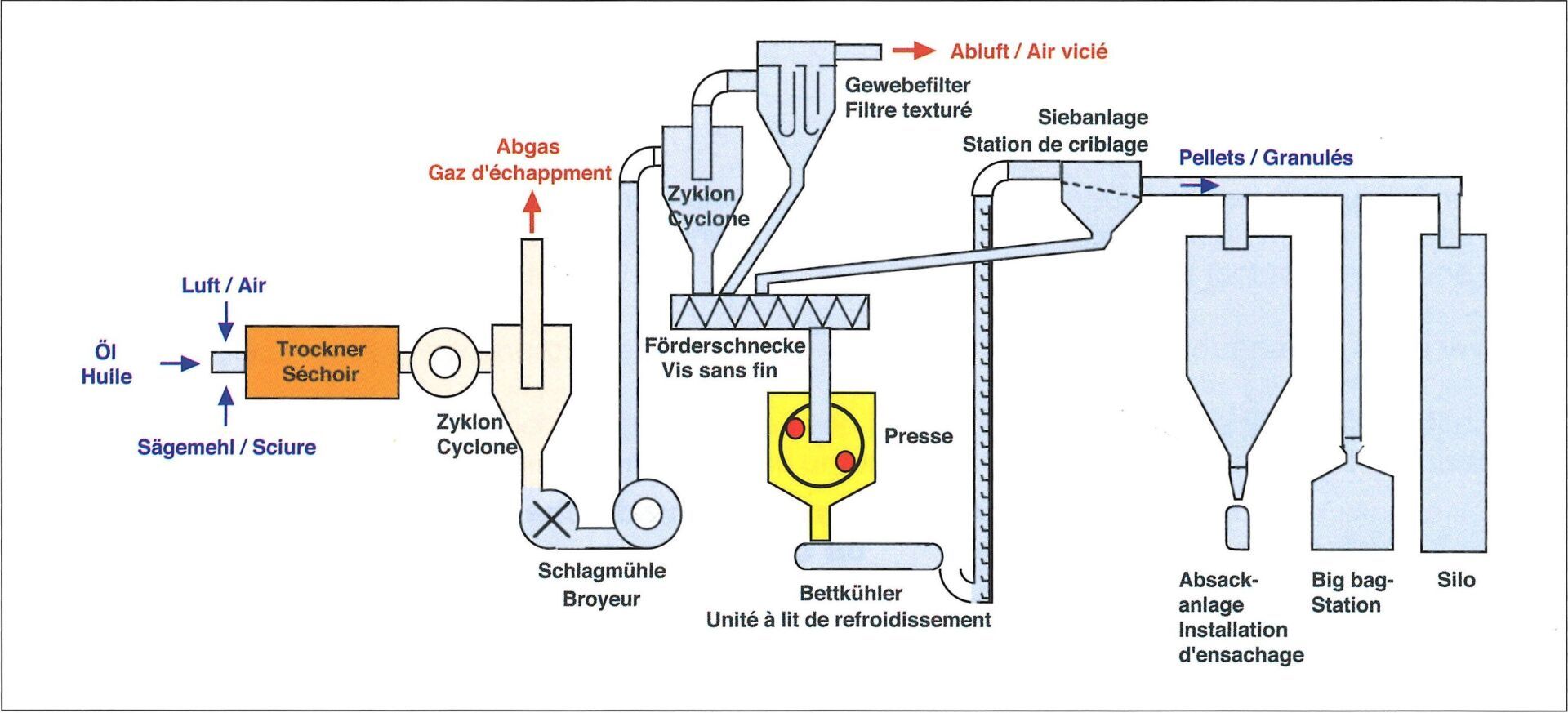

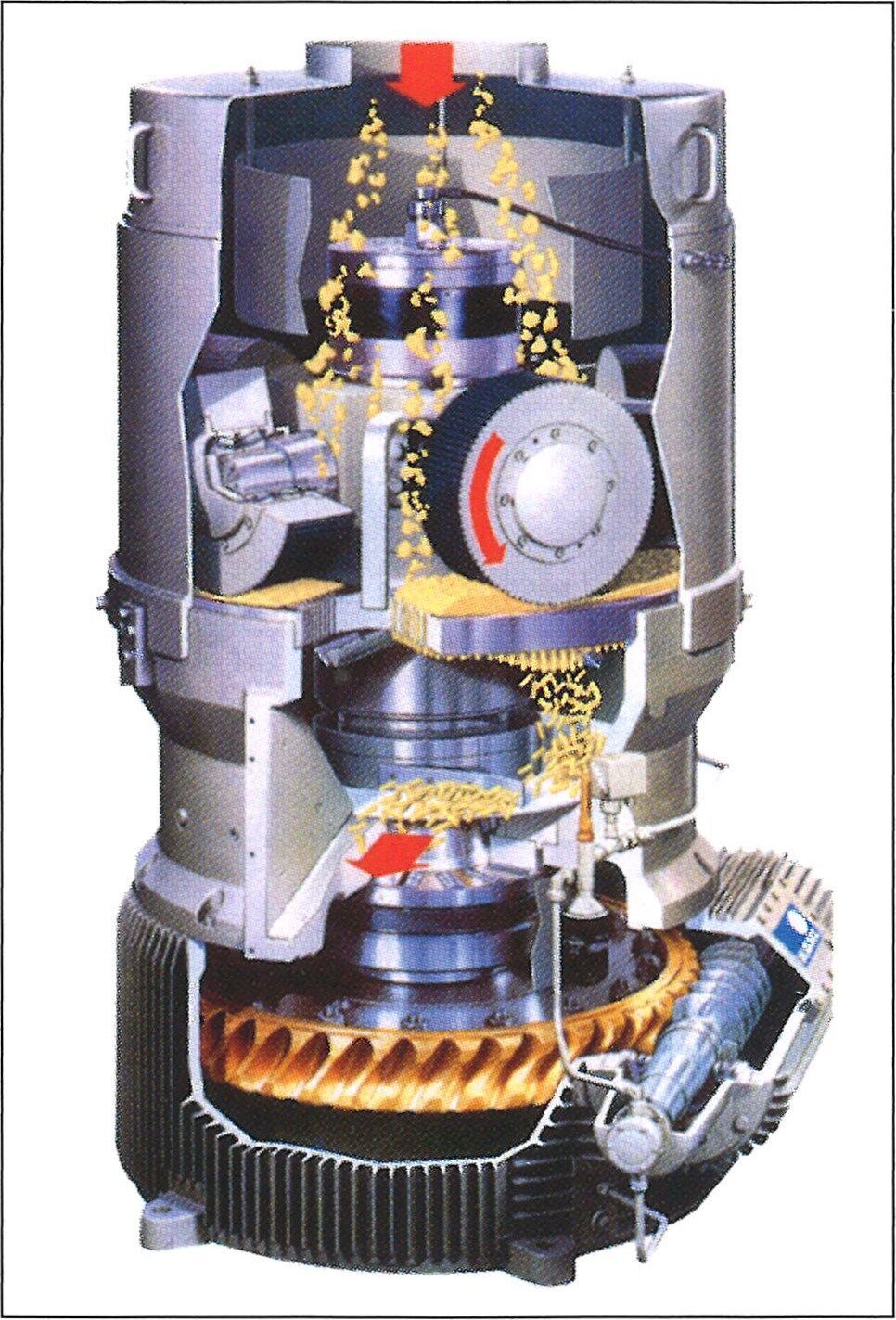

Bild 2

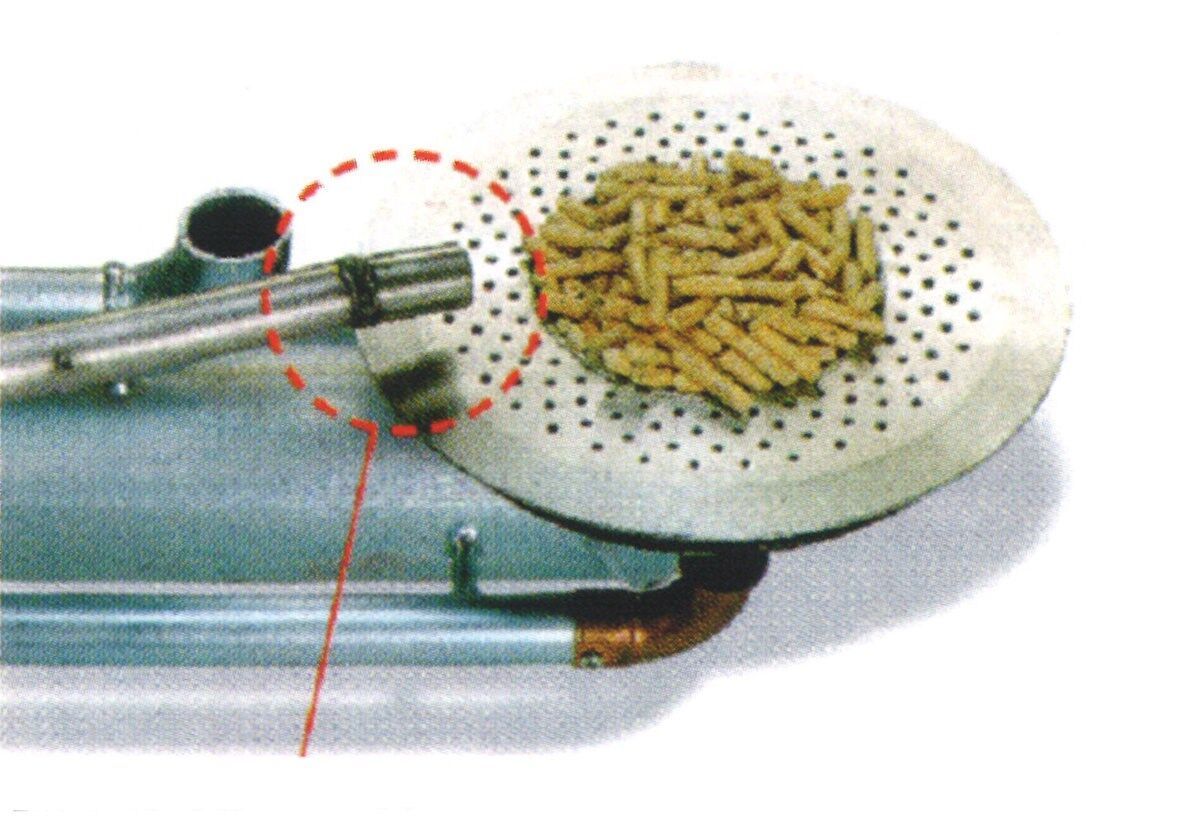

Pour produire des granulés/pellets à partir de sciure, il est indispensable de sécher celle-ci, alors que des copeaux/plaquettes sont en principe secs et peuvent généralement se densifier directement. Les deux matières de base se présentent en l'occurrence sous une forme déjà déchiquetée, de sorte que seul un broyage fin est tout au plus nécessaire. La figure 1 présente une installation de production de granulés/pellets avec séchoir en amont pour le séchage d'une matière première humide. Les granulés/pellets eux-mêmes sont confectionnés sous pression dans une presse à granulés/pellets selon figure 2.

Caractéristiquesdes granulés/pellets de bois

Les granulés/pellets sont des éléments comprimés cylindriques à base de copeaux/plaquettes secs. Leur diamètre est généralement compris entre 4 et 10 mm, resp. entre 5 et 7 mm sur le marché suisse. Leur longueur peut varier entre 10 et 50 mm. Comparativement à des copeaux/plaquettes et du bois bûche, les granulés/pellets présentent les avantages suivants:

Caractéristiques homogènes

Faible teneur en humidité (teneur en eau < 10 %)

Pouvoir calorifique élevé et constant (17-18 MJ/kg = S kWh/kS)

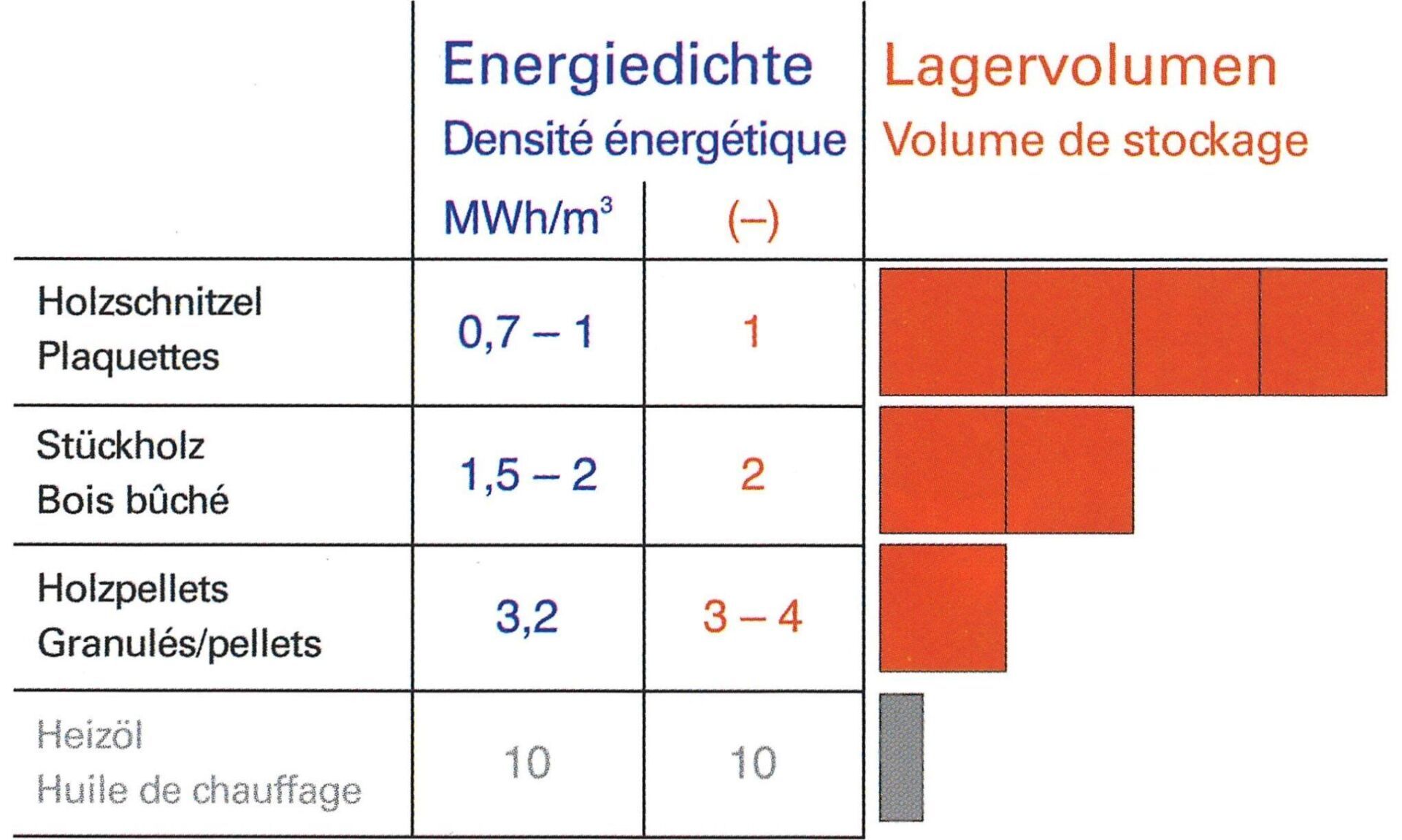

Faible volume de transport et de stockage grâce à une densité énergetique élevée (volume 3-4 fois inférieur à celui de copeaux/plaquettes de bois)

Bonnes caractéristiques de ruissellement et d'insufflation

Bonne aptitude au dosage

Possibilité de travailler avec de faibles puissances

Possibilité de prévoir un allumage automatique simple

Combustible extrêmement bien défini excluant toute utilisation d'uncombustible prohibé.

Les poêles et les petites chaudières à granulès/pellets doivent répondre à de très hautes exigences quant à la qualité du combustible utilisé. Il convient notamment de veiller aux points suivants:

Par action mécanique, les granulés/pellets peuvent se désagréger et dégager des poussières susceptibles de perturber le processus de combustion, de favoriser l'usure et d'occasionner des frais de maintenance supplémentaires.

Les granulés/pellets sont hygroscopiques et absorbent rapidement l'humidité, raison pour laquelle ils peuvent gonfler s'ils ne sont pas stockés dans les règles de l'art.

Il existe un risque accru de scorification dans le foyer, car il est possible d'atteindre de très hautes températures dans le lit incandescent..

Densité énergétique et volume de stockage

L'homogdnéisation sous pression permet de parvenir à une densité d'environ 1,2 kg/dm3. Les granulés/pellets préentent ainsi une densité nettement supérieure à celle de la matière première ligneuse utilisée. Le poids en vrac de granulés/pellets de bois est de l'ordre de 650 kg/m3. Avec 3200 kwh par mètre cube de granulés en vrac, leur teneur énergétique est trois à quatre fois supérieure à celle de copeaux. Comparativement à des copeaux, l'homogénéisation des granulés/pellets permet ainsi de réaliser des économies sur les frais de transport et d'ensilage. La teneur énergétique de 2 kg de granulés/pellets correspond en l'occurrence à celle de 1 litre d'huile de chauffage, ce qui nécessite un volume de stockage à peu près trois fois supérieur comparativement à de l'huile de chauffage (figure 4). L'agglomération de la matière première ligneuse sous forme de granulés/pellets s'effectue sous pression moyennant l'exploitation de substances naturelles déjà présentes dans le bois telles que la lignine. Le processus d'homogénéisation est partiellement assisté par un apport de vapeur d'eau. Pour améliorer les caractéristiques des granulés/pellets, il est en outre possible de leur additionner de faibles quantités d'adjuvants purement biogènes tels que de l'amidon par exemple.

Formes de livraison

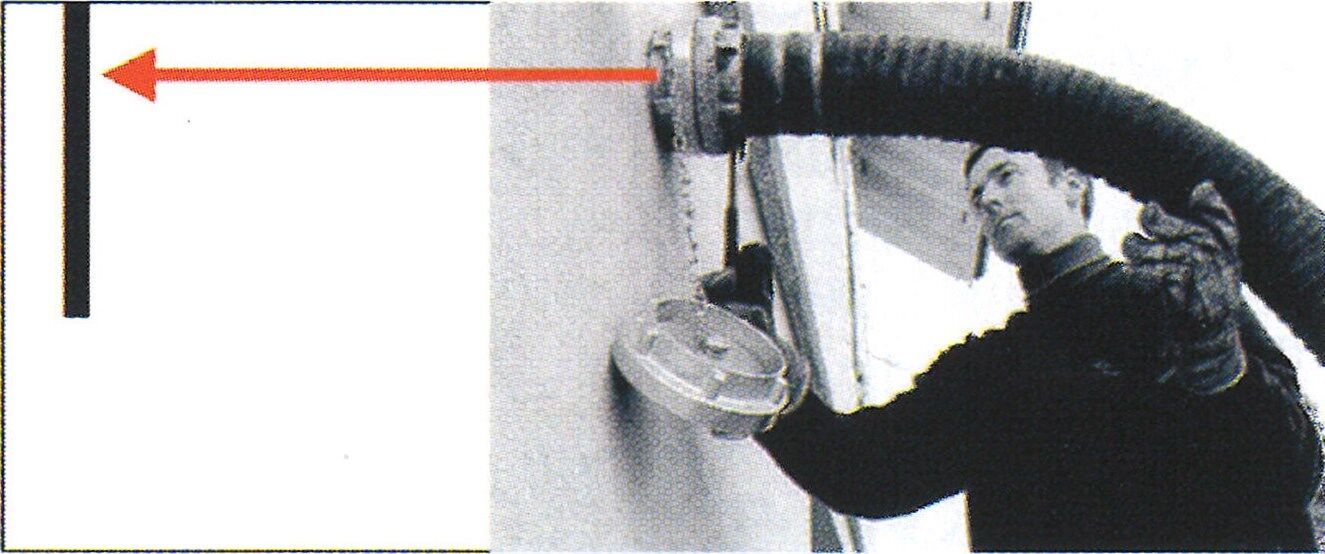

Différentes variantes de granulés/pellets entrent en ligne de compte au niveau de la commercialisation, Pour des poêles d'appartement, la livraison des granulés/pellets intervient dans des sacs très pratiques de 15 à 20 kg. Pour des chaudières de chauffage central, Ia livraison s'effectue par contre en vrac et les granulés/pellets sont stockés dans un silo à I'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Pour de petites installations de chauffage, la capacité du silo est généralement dimensionnée pour couvrir un peu plus des besoins d'une saison de chauffage. Pour de grosses installations de chauffage, le silo peut par contre aussi se dimensionner en fonction d'intervalles de remplissage plus courts. Si l'on dispose d'un camion doté d'un équipement d'insufflation ou de pompage, le remplissage du silo s'effectue à l'aide d'un flexible et d'air comprimé. Dans certaines circonstances pafticulières, la livraison peut également s'effectuer en big-bags de 0,5 à 1 tonne.

Normes

En Suisse, il convient de respecter l'Ordonnance sur la protection de l'air (Opair) en matière de combustibles. Les granulés/pellets tombent dans la catégorie des combustibles ligneux, c'est-à-dire celle du bois aggloméré laissé à l'état naturel. Comme matière première, on utilise donc des déchets ligneux laissés à l'état naturel. L'adjonction de matières purement biogènes telles que de l'amidon est autorisée, alors que l'emploi d'autres substances est strictement prohibé.

En complément à l'Opair, des normes garantissent la qualité des granulés/pellets, car leur désagrégation ou un dégagement de poussières lors de leur transport, leur stockage ou leur combustion peut être à l'origine d'émissions polluantes ou de vices de fonctionnement. Ces normes règlent par exemple la teneur en matières étrangères et en produits auxiliaires de pressage, les caractéristiques physiques des granulés/pellets ainsi que les modalités d'essai correspondantes. La norme ÖNORM M 7135 fait foi en ce qui concerne la qualité de la production des granulés/pellets, Sous le label DIN plus, l'ÖNORM DIN 51731 primitivement plus restrictive a entre-temps été adaptée pour devenir I'ÖNORM M 7135 (tableau 1). Alors que l'ÖNORM M 7135 ne mentionne pas de valeurs limites pour les métaux lourds et les halogènes, ces substances sont précisées dans la norme DIN 51731, resp. DIN plus (tableau 2).

Tablau 1

Exigences requises pour granulés/pellets de bois selon ÖNORM M 7135, resp. DIN plus.

wf: à l'état déshydraté

Paramètre | ÖNORM M 7135 bzw. DIN plus | Einheit | Anmerkungen |

Diamèter d Longueur | 4 ≤ d < 10 ≤ 5* d | mm mm | Tolérance ± 10 % Une longueur jusqu'à 7,5 D doit présenter jusqu'à max. 20 % en poids; |

Résistance ä l'abrasion | ≤ 2,3 | % | |

Masse volumique apparente ρ | ≥ 1,12 | kg/dm3 | |

Teneur en eau: Teneur en cendres (wf) | ≤ 10,0 ≤ 0,50 | % % | |

Pouvoir calorifique (wf) Pouvoir calorifique (wf) | ≥ 18,0 ≥ 5,0 | MJ/kg kWh/kg | |

Teneur en azote (wf) Teneur en soufre {wf) Teneur en chlore (wf) | ≤ 0,30 ≤ 0,04 ≤ 0,02 | % % % | |

Produit auxiliaire de pressage ou liant | < 2,0 | % | Produits chimiquement inchangés provenant de biomasses agricoles et forestières primaires (par exemple mais moulu, amidon de mais, farine de seigle). |

Tablau 2

Exigences requises pour granulés/pellets de bois concernant les métaux lourds et les halogènes selon DIN 51731 ou DIN plus. wf: ä l,6tatd6shydrat6.

wf: à l'état déshydraté

Paramètre | DIN 51731 ou DIN plus | Unité |

Arsenic (wf) | < 0,8 | mg/kg |

Cadmium (wf) | < 0,5 | mg/kg |

Chrome (wf) | < 8 | mg/kg |

Cuivre (wf) | < 5 | mg/kg |

Mercure (wf) | < 0,05 | mg/kg |

Plomb (wf) | < 10 | mg/kg |

Zinc (wf) | < 100 | mg/kg |

EOX (composés organo-halogénés extractibles (wf) | < 3 | mg/kg |

Pour que la qualité des granulés/pellets soit également conforme aux exigences requises pour l'installation de chauffage auprès du consommateur final, l'ÖNORM M 7135 règle par ailleurs les exigences de transport et de stockage intermédiaire, alors que l'ÖNORM M 7135 règle parallèlement les exigences relatives à l'exécution et l'équipement de l'installation de stockage des granulés/pellets auprès du consommateur final.

Frais de transport et énergie grise

La. production de granulés/pellets est liée à des prestations préliminaires nécessitant de l'énergie grise et impliquant une pollution de l'environnement, paramètres dont il faut tenir compte dans Ie contexte d'une approche globale. L'homogénéisation proprement dite des granulés/pellets n'occasionne qu'une faible consommation d'énergie électrique se situant dans un ordre de grandeur de 1 à 2 % du pouvoir calorifique des granulés/pellets confectionnés (2). Cette dépense d'énergie supplémentaire est en grande partie compensée par le rendement plus élevé de l'installation de chauffage et la dépense moindre consentie pour Ie stockage du combustible. La dépense d'énergie grise est par contre nettement plus importante s'il faut tout d'abord sécher la matière première avant de I'homogénéiser parce qu'elle était humide. Pour sécher de la sciure humide présentant une teneur en eau de 40 à 50 %, on utilise de l'énergie à raison de 10 à 15 % du pouvoir calorifique des granulés/pellets confectionnés. Cette énergie est en majeure partie comprise dans le pouvoir calorifique supérieur des granulés/pellets secs et n'est donc pas dépens de inutilement. Si le séchage s'effectue à l'aide d'une énergie fossile, la dépense doit s'imputer sous forme d'énergie non renouvelable, car les granulés/pellets sont renouvelables à raison de 85 % environ et non renouvelables à raison de 15 % [2]. Dans des grandes scieries, on utilise généralement des écorces pour procéder au séchage de la sciure, de sorte que l'énergie de séchage s'impute aussi au bois. Pour homogénéiser de la matière première sèche telle que des copeaux, le séchage s'opère dans le cadre du processus d'usinage des pièces et ne s'impute pas à la production des granulés/pellets. Pour de la matière première sèche, la quote-part d'énergie grise tombe donc à 2 % environ du pouvoir calorifique. Pour produire des granulés/pellets d'origine forestière, il faut également tenir compte de l'énergie indispensable pour procéder à la fragmentation et au broyage en plus de l'énergie nécessaire pour le séchage.

Pour des granulés/pellets de bois, il faut également tenir compte du coût du transport à raison d'environ 0,5 % du pouvoir calorifique par 100 kilomètres de distance parcourue, chiffre valable pour un camion d'une capacité de chargement de 23 m3 ou 15 tonnes de granulés/pellets consommant 35 litres de Diesel aux 100 km. Si la capacité de chargement est plus importante, le coût du transport diminue proportionnellement. Si l'on transporte par contre de la sciure humide, le coût du transport se monte environ à 2 % du pouvoir calorifique aux 100 km, car si la capacité de chargement est bel et bien de 34 m3, cela ne correspond toutefois qu'à 75 tonnes de sciure humide. Ce facteur de quatre entre la sciure et les granulés/pellets fait ressortir l'avantage des granulés/pellets comparativement à d'autres combustibles ligneux et met également en évidence que la distance entre le lieu de production de la sciure et celui de la production des granulés/pellets est plus importante que la distance de transport des granulés/pellets. Si la sciure est humide, la solution idéale consistera donc à produire les granulés/pellets directement sur le site de la scierie. Quand bien même il convient d'éviter des transports routiers inutiles, la consommation d'énergie nécessaire pour livrer les granulés/pellets doit s'inscrire dans le cadre d'un concept d'approvisionnement supra1é9ional raisonnable. En l'occurrence, il faut tout spécialement veiller à ce que l'exploitation d'une installation de séchage nécessite une certaine taille minimale pour assurer une efficacité énergétique élevée et des coûts raisonnables. Alors que du bois bûché et des plaquettes conviennent pour un approvisionnement local, des granulés/pellets peuvent constituer une solution judicieuse pour assurer un approvisionnement assorti de longues distances de transport.

Domaines d'application

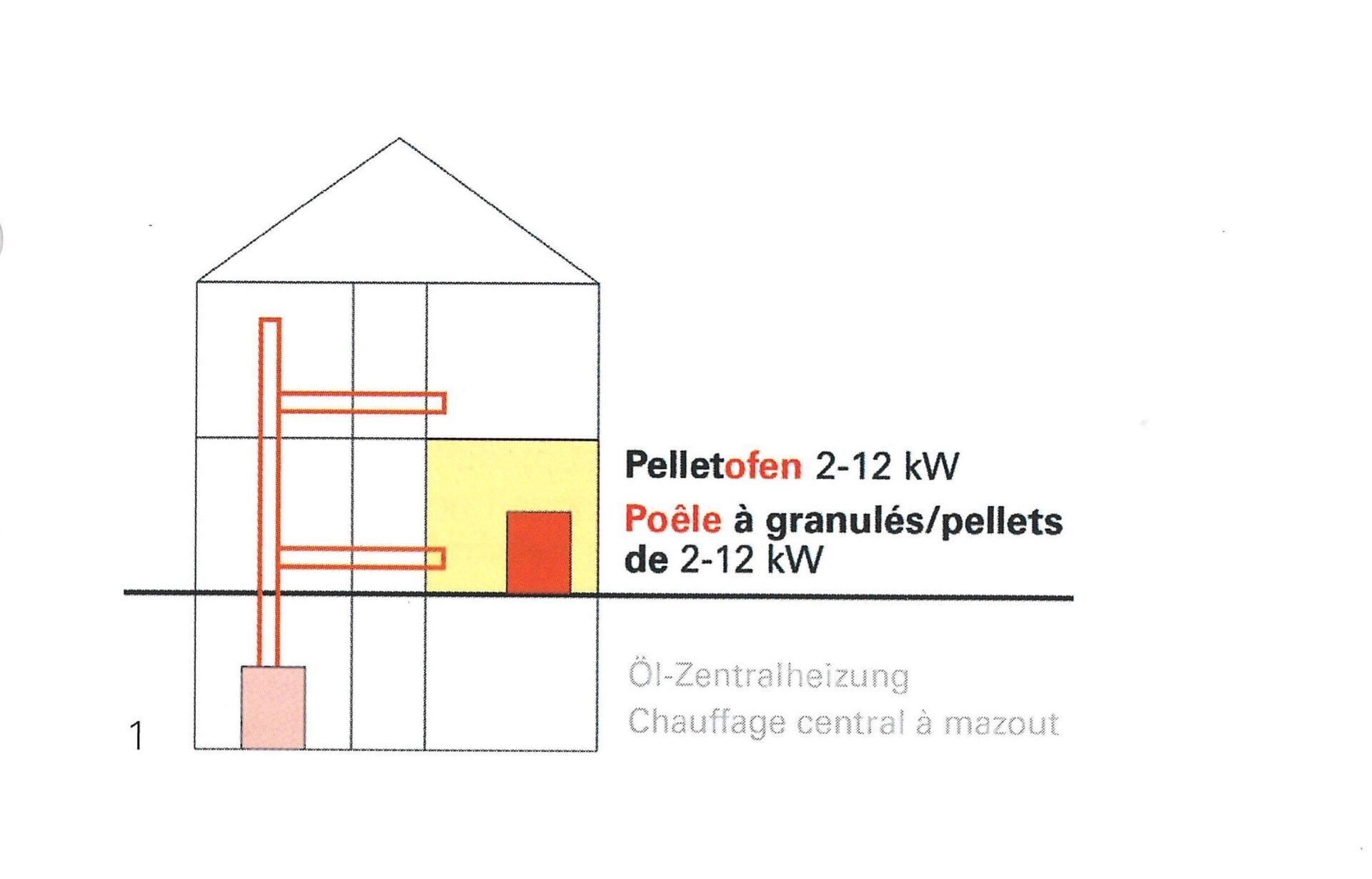

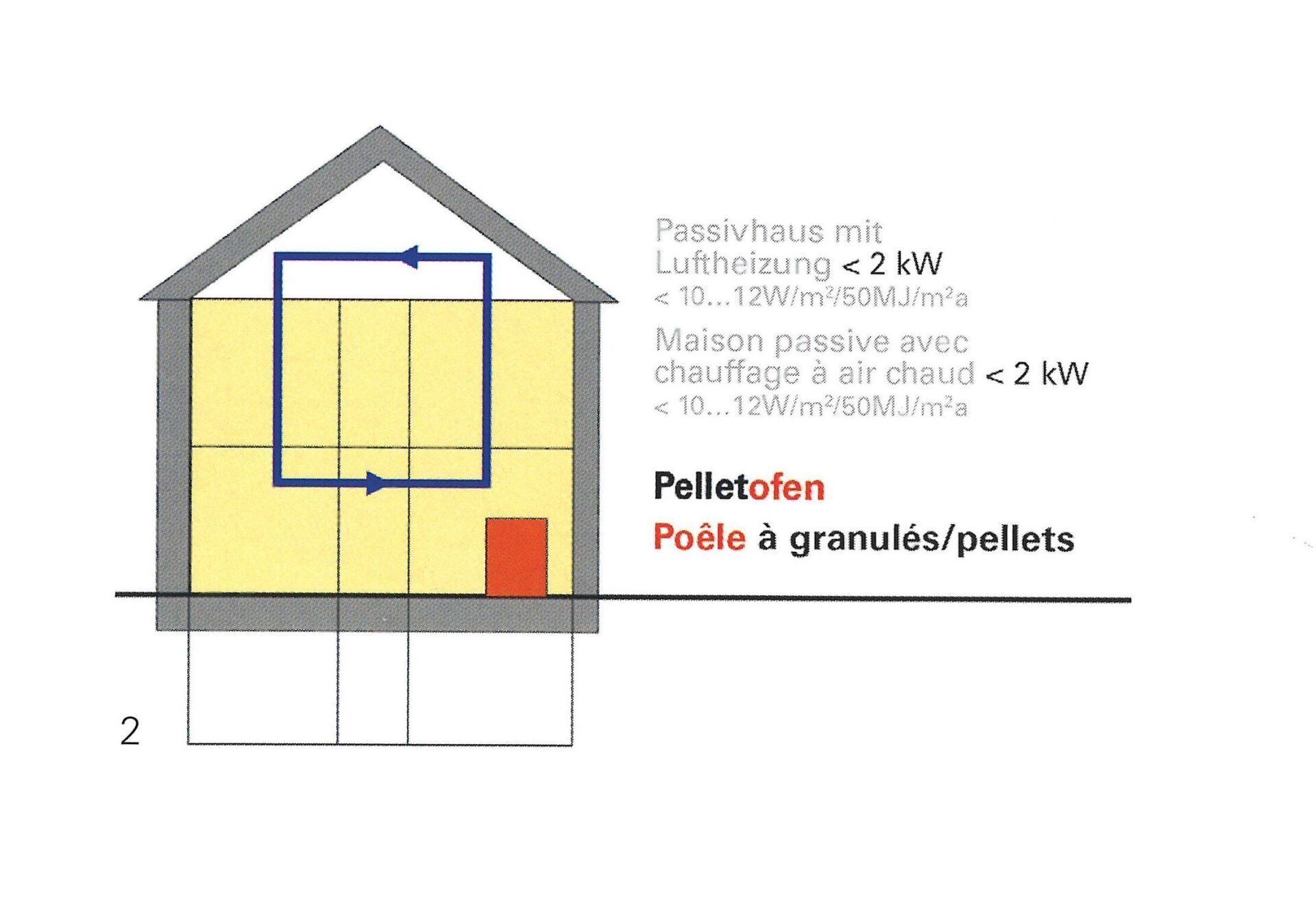

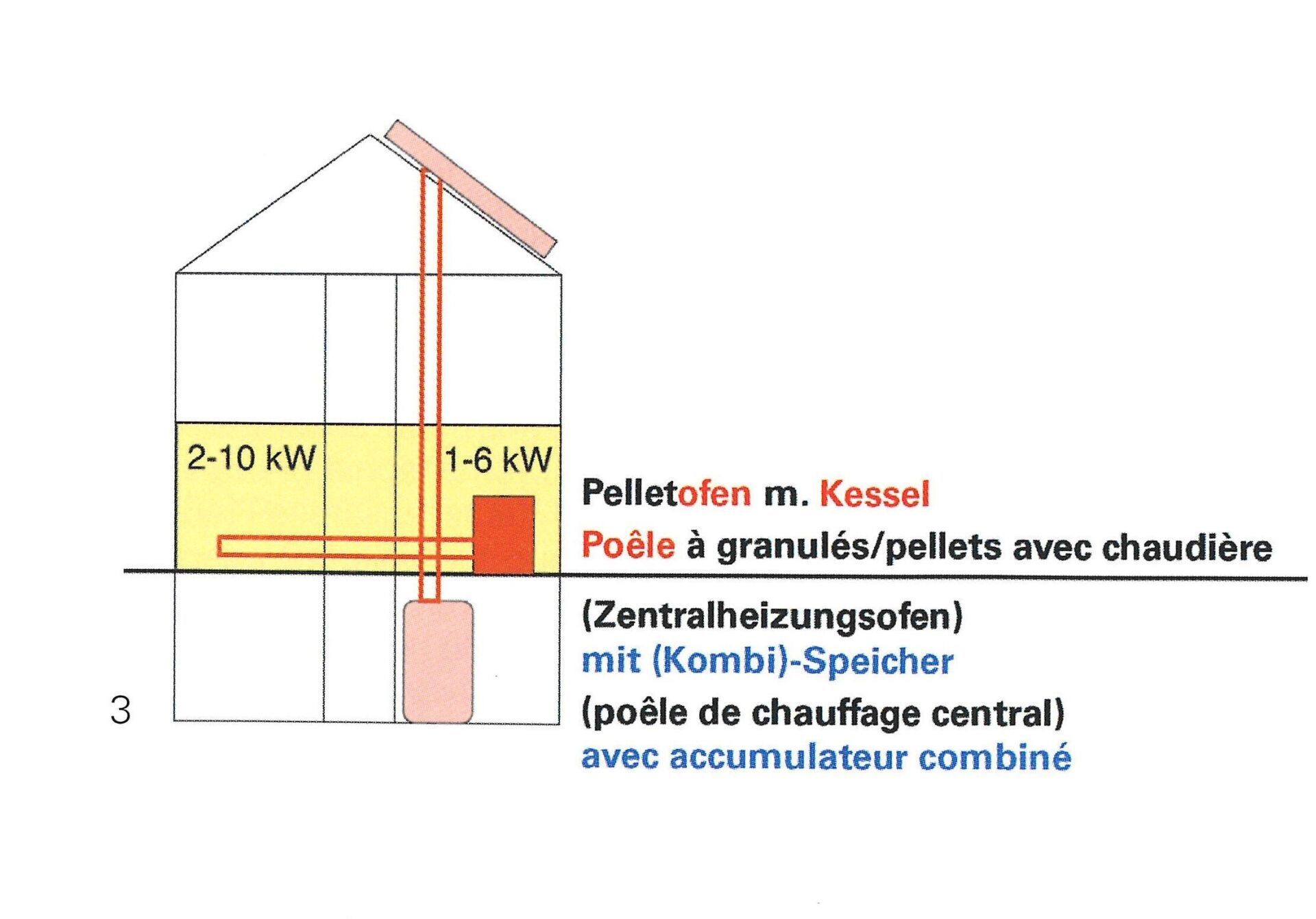

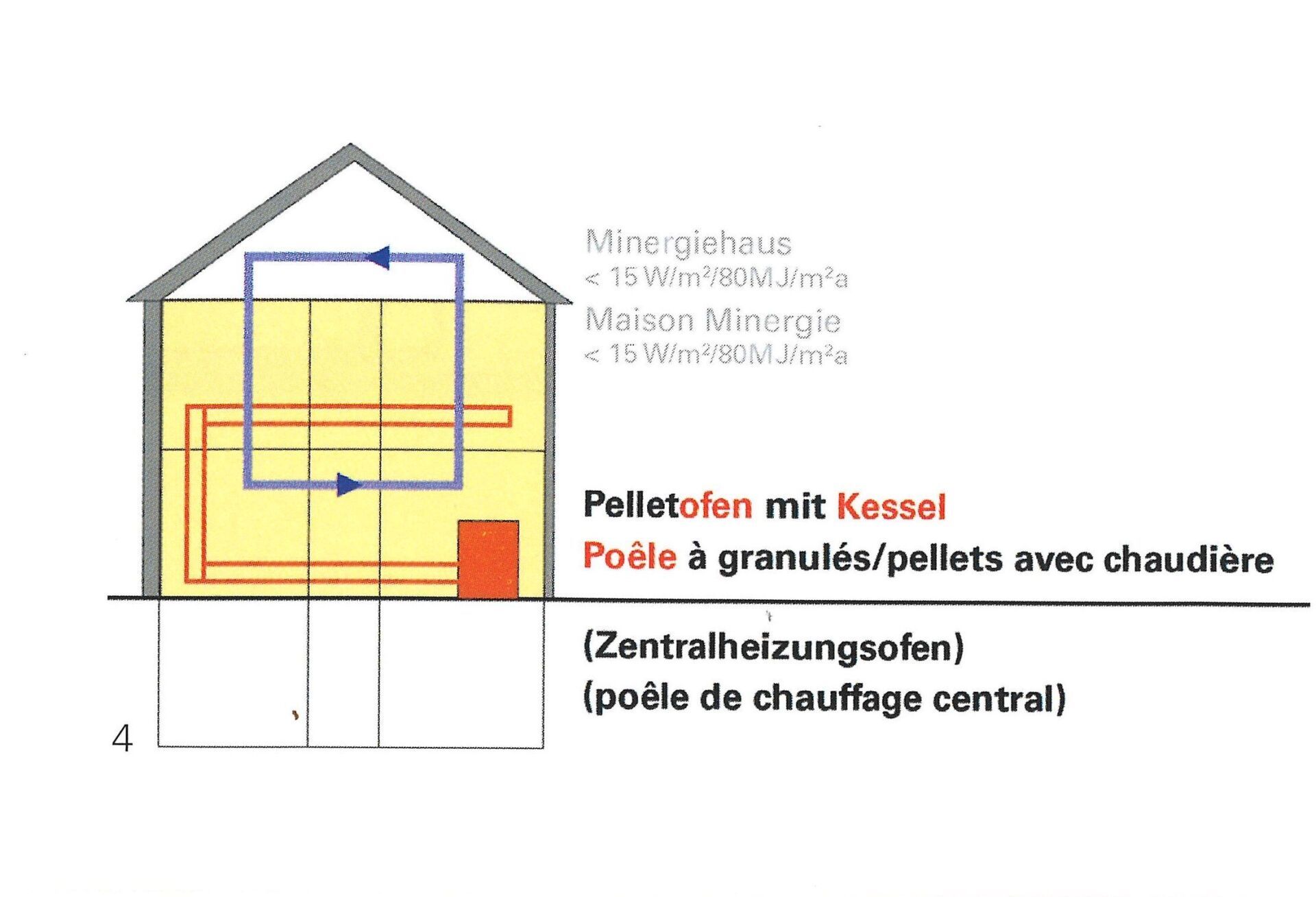

Comme pour les installations de chauffage à alimentation manuelle, on fait la distinction entre poêles et chaudières pour les installations de chauffage à granulés/pellets de bois. Avec des poêles, l'émission de chaleur s'opère par rayonnement et convection dans le local (en règle générale avec circulation de l'air). Avec une chaudière, Ia transmission de la chaleur s'opère par voie hydraulique. Il existe par ailleurs aussi des poêles avec chaudière raccordée en aval. Ces derniers allient les deux systèmes et sont également dénommés poêles de chauffage central ou chaudières d'appartement. Les installations de chauffage à granulés/pellets conviennent donc pour les domaines d'application suivants conformément à la figure 6.

Poêle ä granulés/pellets de bois comme chauffage pièce par pièce ou chauffage à air chaud dans maison passive

La puissance calorifique d'un poêle à granulés/pellets est de 2 à 12 kW. Le poêle est doté d'un réservoir à granulés/pellets de 30 à 50 kg de capacité dont le remplissage s'effectue au moyen de marchandise conditionnée en sacs. Comme système de régulation de la puissance, on utilise un commutateur en/hors ou un dispositif de régulation en continu. L'utilisation de poêles à granules/pellets se justifie surtout comme chauffage d'appoint. Pour un standard de maison passive et une puissance calorifique jusqu'à 2 kW environ, la distribution de la chaleur peut également s'effectuer par voie aérienne. Dans ces conditions, il est possible de renoncer à un réseau hydraulique et d'utiliser un poêle d'appartement comme chauffage intégral. Une installation de chauffage à air chaud peut se révéler intéressante pour des raisons économiques, car le circuit hydraulique de distribution thermique est supprimé. En l'occurrence, la condition préalable indispensable consiste à pouvoir compter sur un taux de renouvellement d'air de max. 0,6 h-1 avec température de l'air frais de 35 à 40 °C (3) et déperditions thermiques inférieures à 12 W/m2. Le standard Minergie correspond approximativement à 15 W/m2 et ne suffit donc pas pour répondre aux exigences requises par une installation de chauffage à air chaud, alors que le standard de la maison passive répond pour sa part aux dites exigences avec environ 10 W/m2.

Poêle de chauffage central

Un poêle de chauffage central combine un poêle et une chaudière, l'émission de chaleur s'opérant en partie dans le local et en partie dans la chaudière. La plage de puissance varie de 1 à 6 kW pour l'émission de chaleur dans le local et de 2 à 10 kW pour la puissance d'émission du côté du circuit hydraulique. Les poêles de chauffage central disposent d'un silo intermédiaire d'une capacité maximale de 100 kg, de sorte qu'un remplissage n'est généralement nécessaire que tous les deux ou trois jours. De pareils systèmes conviennent comme poêle d'étage ou comme chauffage général dans une maison énergétiquement optimisée avec chauffage central à eau chaude. Avec des poêles de chauffage central, il est recommandé d'utiliser un accumulateur thermique, solution également intéressante en combinaison avec une installation solaire.

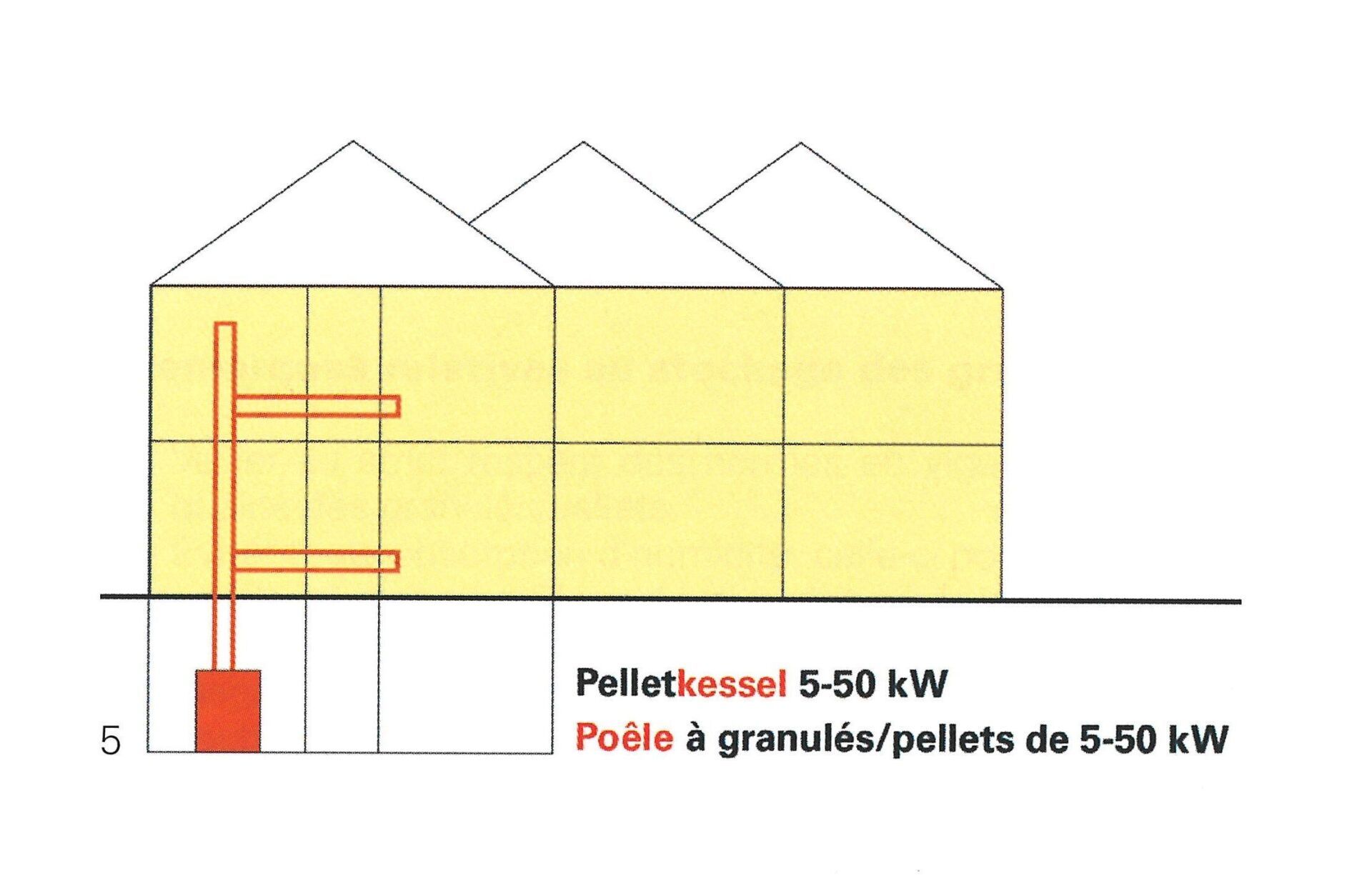

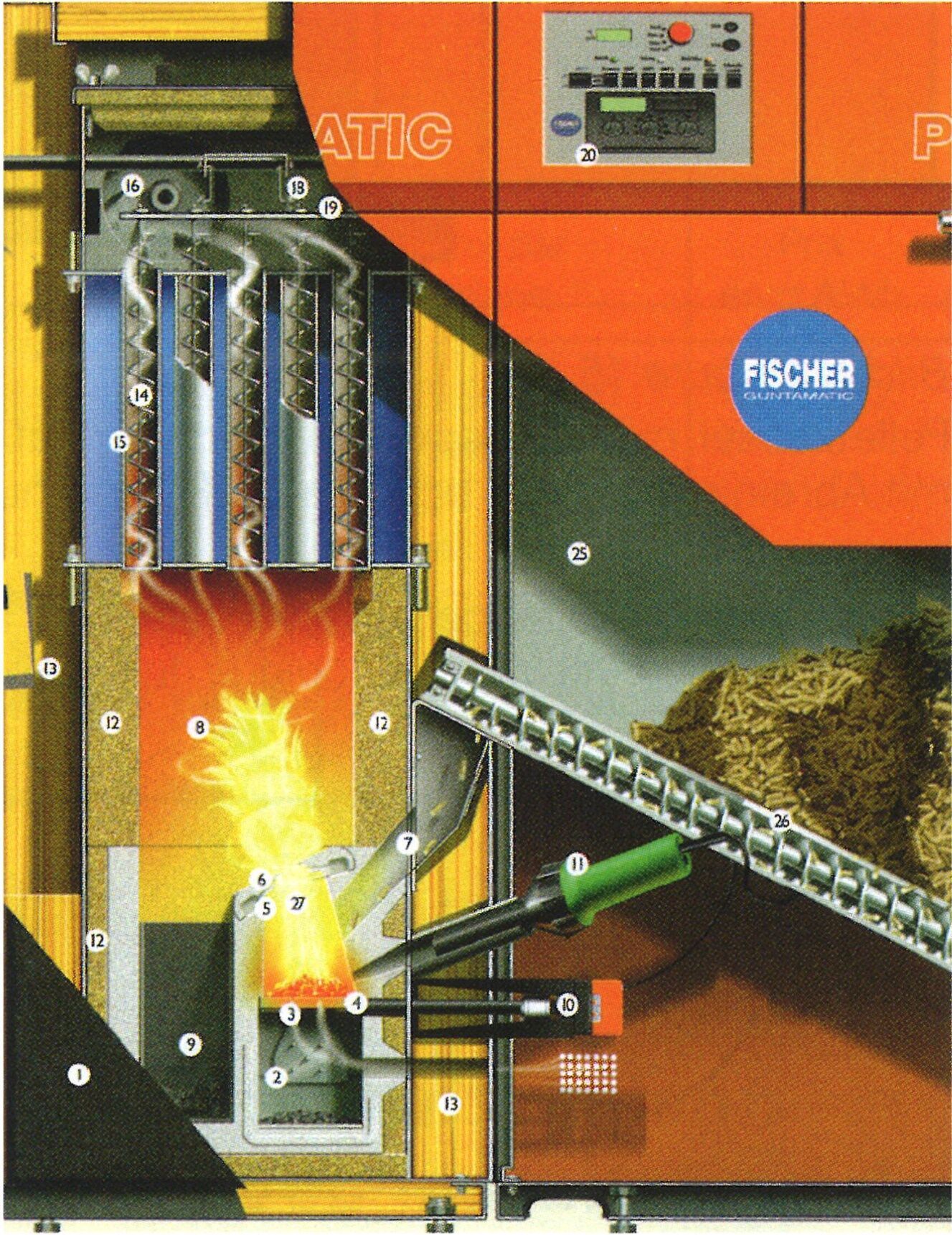

Chaudière à granulés/pellets de chauffage central

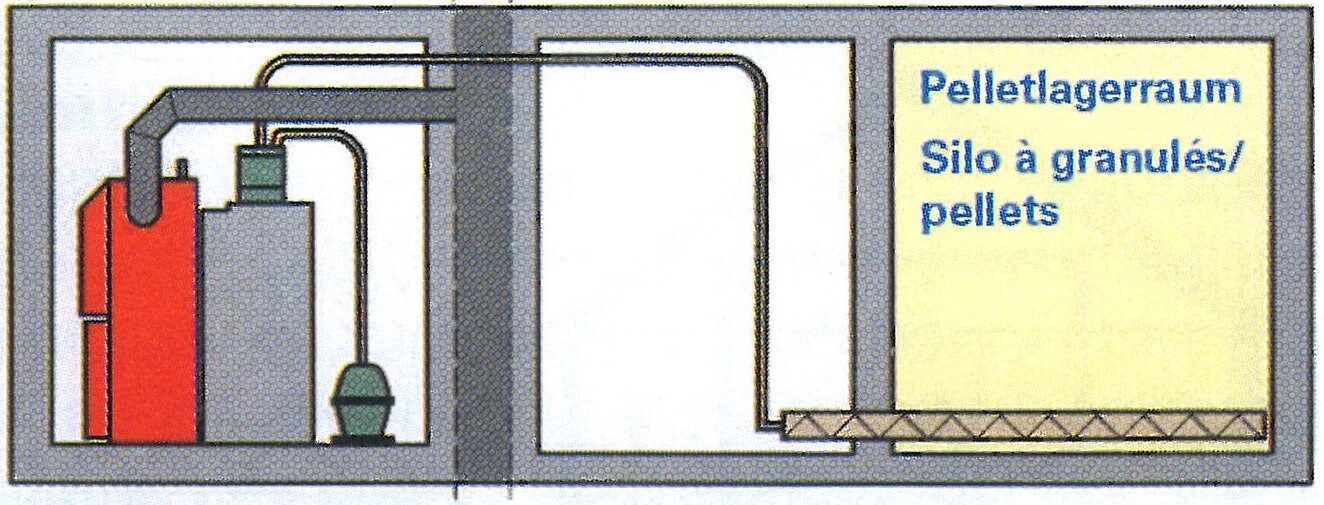

L'encombrement d'une chaudière à granulés/pellets avec silo de stockage correspond approximativement à celui d'une installation de chauffage à mazout avec citerne. La plage de puissance d'installations de chauffage à granulés/pellets typiques s'étend de 5 à 50 kW de sorte qu'une chaudière à granulés/pellets convient parfaitement pour le chauffage de villas familiales et petits locatifs de type conventionnel, l'alimentation à partir du silo s'effectue directement par une vis sans fin aboutissant dans le foyer ou par une soufflerie jusqu'à un silo intermédiaire placé à proximité immédiate de la chaudière. Etant donné leur plus faible encombrement et leur plus faible coût d'exploitation comparativement à des plaquettes de bois, on utilise aussi désormais de plus en plus de grosses installations de chauffage à granulés/pellets de 500 kW de puissance ou plus. ll s'agit en I'occurrence d'installations comparables à des installations de chauffage à plaquettes de bois à alimentation automatique, mais dont le silo de stockage et le dispositif de transport des granulés/pellets sont plus modestement dimensionnés et plus économiquement conçus.

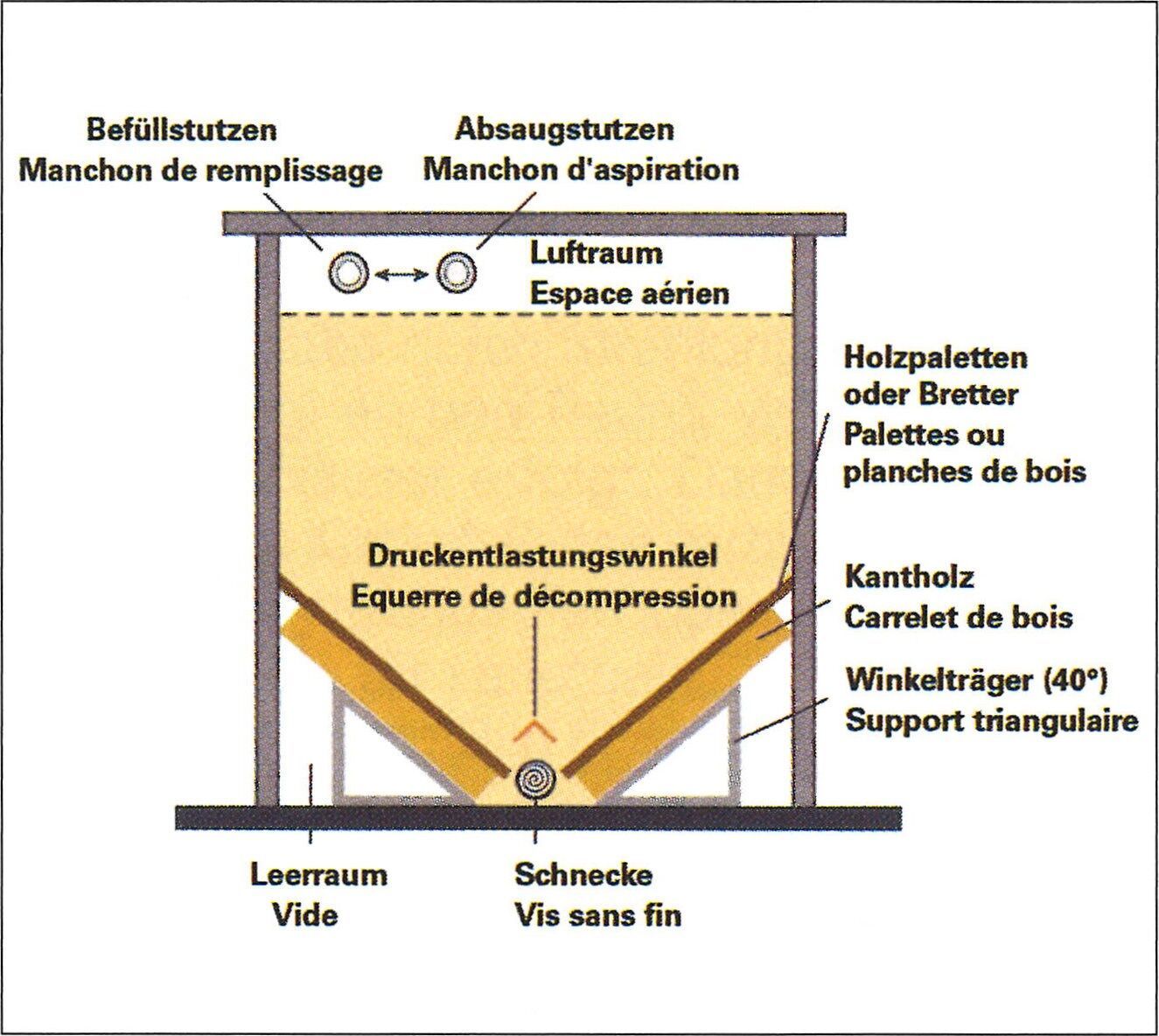

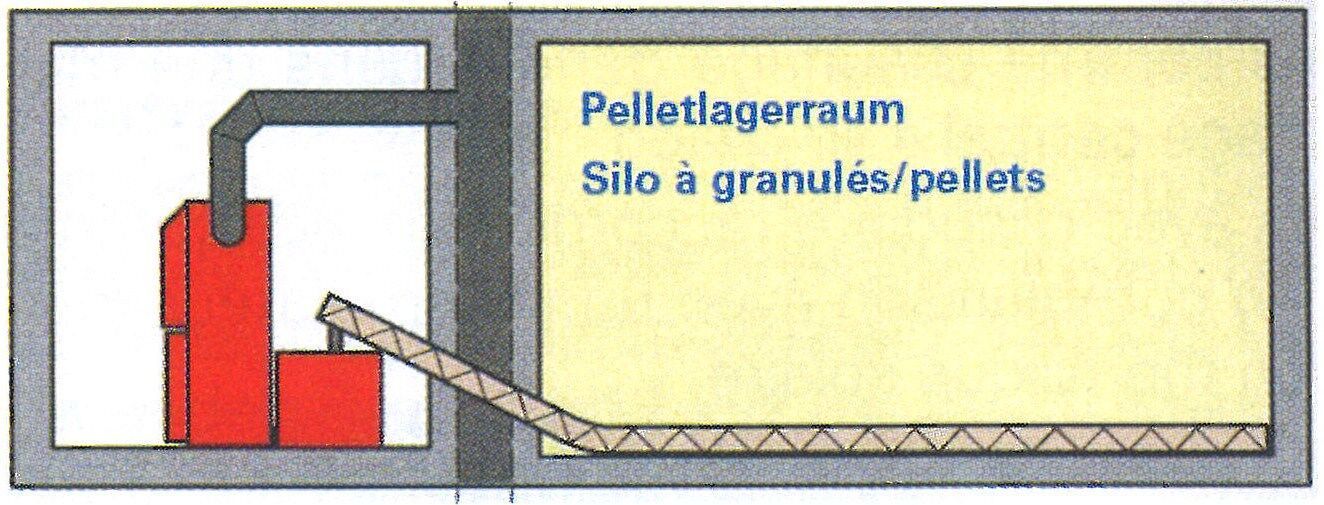

Pellethandling und -lagerung

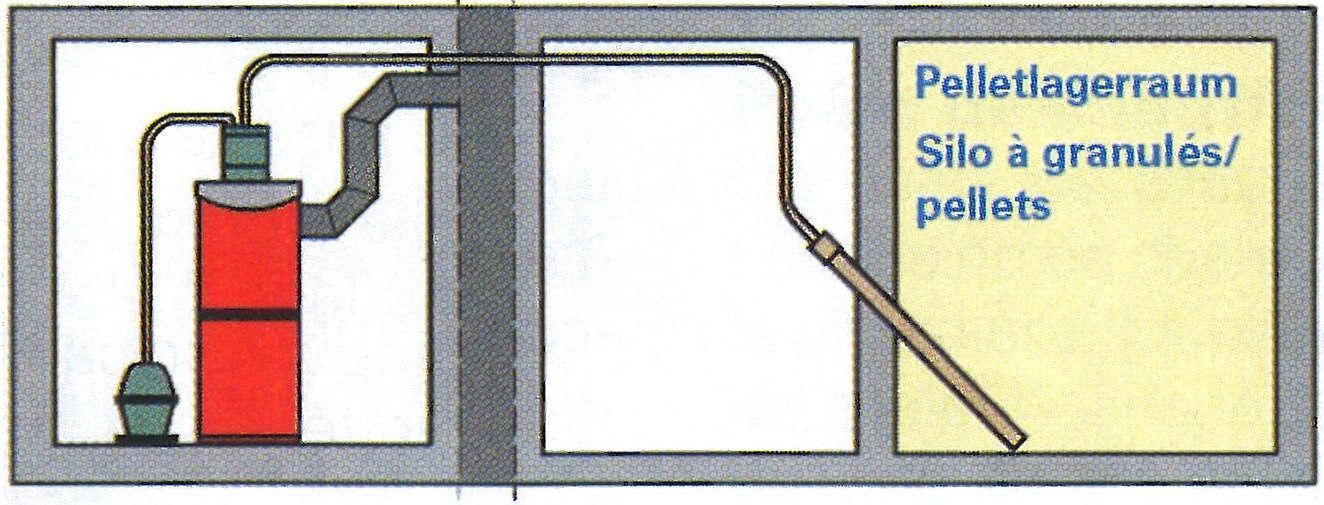

Zur Lagerung von Holzpellets kommen meist Pelletsilos (Bild 7) zum Einsatz, die unter Einhaltung der Brandschutzvorschriften in einem Nebenraum installiert werden. Um zu verhindern, dass die Pellets beim Einblasen auf die Silowand prallen und dadurch zerfallen oder die Silowand beschädigen, werden Prallmatten aus Gummi eingesetzt (Bild 8). Als Alternative zu festen Silos kommen auch Gewebe- oder Sacksilos aus atmungsaktivem Stoff zum Einsatz, die in ein Traggestell eingehängt werden und bis zu 3 Tonnen Pellets aufnehmen (Bild 9). lm Weiteren werden auch erdverlegte Pellettanks angeboten, bei denen der Raumbedarf im Gebäude entfällt.

Damit bei der Silobefüllung und -austragung möglichst wenig Feinanteil entsteht, sind die Pellets schonend und auf kurzen Wegen zu transportieren. Zur Siloaustragung kommen Transporteinrichtungen mit Förderschnecken sowie pneumatische Förderanlagen zum Einsatz (Bild 10). Ein Pellettransport mit Schnecken setzt eine kurze Verbindung mit geringer Höhendifferenz zwischen Silo und Heizraum voraus, während mittels Luftförderung nahezu beliebige Anordnungen über Distanzen bis zu 20 m möglich sind und auch Stockwerke überwunden werden können.

Schnecke

Luftförderung

Kombination beider Systeme (Hager)

Hinweise zu Pelletverbrauch und Silodimensionierung Für eine monovalente Heizung eines Einfamilienhauses mit Holzpellets gelten folgende Richtwerte:

|

Hinweise zur Pelletlagerung

|

Verbrennung von Holzpellets

Holz oder Holzpellets werden bei der Erwärmung in gasförmige Stoffe und den als Holzkohle zurückbleibenden Feststoff zersetzt. Da rund 85 Gew.-% des Holzes bei der Erwärmung in Gase umgewandelt werden, muss der vollständige Ausbrand der freigesetzten Gase sicher gewährleistet sein. Dies erfordert eine grosse Brennkammer und eine hohe Verbrennungstemperatur von rund 850 °C sowie eine vollständige Vermischung der Gase mit der Verbrennungsluft. Zur Gewährleistung einer hohen Temperatur wird der Brennraum schamottiert und wärmegedämmt. Zur Vermischung von Luft und brennbaren Gasen erfolgt meist eine Eindüsung von Sekundärluft oberhalb des Brennstoffbetts in einer Zone guter Durchmischung. Da Holzpellets dank des geringen Wassergehalts leicht zu entzünden und dank der homogenen Eigenschaften gut zu dosieren sind, können die Bedingungen für einen vollständigen Ausbrand in Pelletfeuerungen sicher eingehalten werden. Die gute Dosierbarkeit erlaubt zudem eine Verbrennung bei tiefem Luftüberschuss, was Voraussetzung für einen hohen Wirkungsgrad ist.

Bei geeigneter Konstruktion und korrektem Betrieb weisen Pelletheizungen somit tiefe Emissionen an Schadstoffen aus unvollständiger Verbrennung (Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und unverbrannter Kohlenstoff) auf. Bei vollständiger Verbrennung sind als Schadstoffe vor allem die Stickoxide (NOx) und die Staubemissionen (PM10 = Feinstaub kleiner als 10 Mikrometer) hauptverantwortlich für die Umweltbelastung. Die Stickoxide werden vorwiegend aus dem Holzstickstoff gebildet, während die Feinstäube aus Mineralstoffen und Russ bestehen. Beide Schadstoffe sind bei Pelletheizungen höher als bei Öl- oder Gasfeuerungen, jedoch tiefer als bei Feuerungen mit Stückholz oder Holzschnltzeln. Die Emission von Schwermetallen oder weiteren Verunreinigungen im Brennstoff kann bei Pellets vermieden werden durch eine Qualitätssicherung bei der Herstellung und die Einhaltung der Pelletnormen. Bei korrektem Betrieb weisen Pelletfeuerungen damit typische Emissions- und Wirkungsgrade nach Tabelle 3 auf.

Tabelle 3

Typische Emissionswerte und Wirkungsgrade moderner Pelletfeuerungen

τ|F = feuerungstechnischer Wirkungsgrad

τ|K= Kesselwirkungsgrad

CO | Staub | NOx | τ|F | τ|K | |

[mg/m3] bei 13 Vol.-% O2 | |||||

Pelletkessel | 20 - 200 | 10 - 30 | 80 - 120 | 85 - 92 | > 80 |

Pelletöfen | 100 - 500 | 10 - 50 | 80 - 100 | 80 - 92 | - |

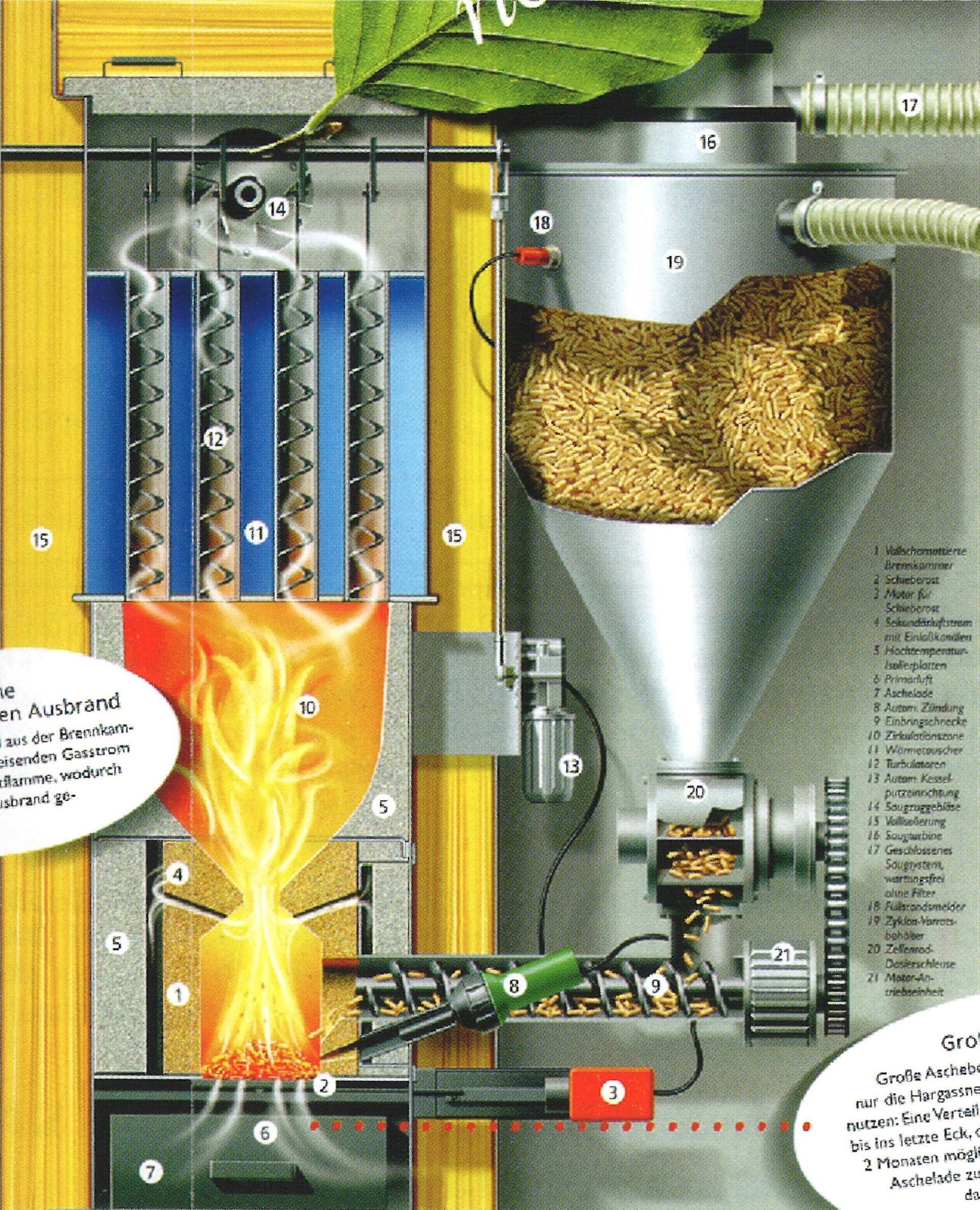

Typen von Pelletheizungen

Zur Beschickung von Pelletheizungen dient ein Fallrohr oder eine Schnecke. Zur Verbrennung kommt eine Vielzahl von Feuerungstypen zum Einsatz, die wie folgt unterschieden werden können:

Beschickung

von oben durch Fallrohr

von oben durch Schnecke

von unten mit Schnecke (Unterschub)

Verbrennung

Schalenbrenner oder Brennteller

Retorte (Mulde)

Rost (vor allem für grössere Leistungen)

Um einen vollautomatischen Betrieb zu ermöglichen, verfügen Pelletheizungen meist über eine Zündung mittels Heissluftgebläse (Bild 11). Damit ist ein bedarfsgesteuertes Anfahren und Abschalten der Feuerung möglich, so dass ein manuelles Anfeuern wie bel handbeschickten Feuerungen entfällt. Zur Verhinderung von Rückbrand werden rückbrandsichere Zuführungen, Zellradschleusen, Unterdrucküberwachungen oder thermostatisch kontrollierte Löscheinrichtungen eingesetzt. Die Verbrennung der Pellets erfolgt unter Zufuhr von Verbrennungsluft durch Schale, Retorte oder Rost. ln den meisten Fällen wird zusätzlich Sekundärluft oberhalb des Brennstoffbetts zugeführt. Die Brennschalen verfügen über Vorrichtungen zur Entaschung und Schlackeaustragung. Die einfachsten Systeme fangen die Asche in der Brennschale auf und müssen periodisch geleert werden. Daneben existieren manuell betätigte Schieber, automatische Klapp- oder Schieberoste bis zu automatischer Schalenumdrehunq sowie rotierenden Kratzeinrichtungen.

Einfachere Pelletheizungen verfügen zum Teil über eine einzige Luftzuführung, und der Betrieb erfolgt mit einer Leistungssteuerung. Daneben sind auch Feuerungen erhältlich, die über getrennte Primär- und Sekundärluft verfügen und mit einer Leistungs- und Verbrennungsregelung ausgerüstet sind. Da die Verbrennung der Holzpellets bei korrekter Einstellung unproblematisch ist, kann auch in einfacheren Feuerungen ein guter Ausbrand erzielt werden. lm Praxisbetrieb wird dennoch der Einsatz einer Leistungs- und Verbrennungsregelung empfohlen, da damit auch bei schwankendem Leistungsbedarf sowie bei variablen Pelleteigenschaften zum Beispiel infolge von Abrieb eine optimale Verbrennung sicher gewährleistet werden kann. Eine Verbrennungsregelung setzt die Messung mindestens einer geeigneten Kenngrösse voraus. ln Frage kommen der Luftüberschuss Lambda, der CO-Gehalt oder die Verbrennungstemperatur. Bild 12 bis Bild 16 zeigen Beispiele moderner Pelletheizungen, weitere Beispiele finden sich in der aktuellen Marktübersicht in [5].

Kosten

Die Kosten für einen Pelletofen betragen rund Fr. 5000.- bis 15'000.- (ohne Kamin). Für einen Pelletkessel mit Brennstoffsilo ist mit Fr. 20'000.- bis 25'000.- (ohne Warmeverteilung und Kamin) zu rechnen. Letzteres entspricht etwa den Kosten einer Stückholzzentralheizung mit Speicher und ist rund 20 Prozent teurer als eine Ölheizung mit Tankanlage. Der Raumbedarf ist vergleichbar oder geringfügig grösser als für eine Ölheizung.

Die Brennstoffkosten sind wie bei Heizöl abhängig von der Liefermenge. Bei Holzpellets ist zudem zu unterscheiden zwischen Anlieferungloser Pellets, welche für Zentralheizungen mittels pneumatischer Förderung in ein Silo eingeblasen werden, sowie dem Einsatz von Holzpellets in Säcken, welche meist für die Versorgung von Pelletöfen verwendet werden. Da der Markt und die Versorgungskapazitäten für Holzpellets in den vergangenen Jahren erst aufgebaut wurden, ist es im Jahr 2006 zu einer vorübergehenden Verknappung mit einem kurzfristigen Anstieg der Pelletpreise gekommen. lnzwischen wurden die Versorgungskapazitäten ausgebaut, so dass sich der Pelletmarkt stabilisiert hat. Derzeit kosten Holzpellets für Zentralheizungen rund 7 Rappen pro Kilowattstunde, was einem Kostenvorteil von rund 15 Prozent gegenüber Heizöl zu rund 8 Rappen pro Kilowattstunde entspricht (Tabelle 4). Bei Holzpellets ist allerdings darauf zu achten, dass eine Anlieferung im Sommer eingeplant wird, da im Winterhalbjahr höhere Kosten verrechnet werden, um die Lager- und Produktionskapazitäten optimal auszulasten. Für die Anlieferung von Pellets in Säcken ist mit höheren Preisen zu rechnen (Tabelle 5). Die Sackanlieferung kommt allerdings nur für Pelletöfen in Frage, welche tiefere lnvestitionskosten als eine Zentralheizung aufweisen.

lm Vergleich zu einer Ölheizung entsteht für den Betreiber einer Pelletheizung ein Mehraufwand für die Reinigung und Ascheentsorgung. Demgegenüber sind die Kosten für Wartung und Unterhalt tiefer, da die Tankrevision und die Feuerungskontrolle entfallen. lnsgesamt ist somit eine Pelletheizung derzeit auf ähnlichem Preisniveau wie eine Ölheizung.

Tabelle 4

Vergleich der Brennstoffpreise für Zentralheizungen mit Heizöl und Holzpellets. Die Angaben gelten für per Lastwagen angeliefertes Heizöl franko Tank und für per Lastwagen angelieferte und pneumatisch eingeblasene Holzpellets franko Silo, Stand Juni 2007 inklusive Mehrwertsteuer. lm Winter sind die Preise für Holzpellets je nach Lieferant zwischen Fr. 20.- bis 80- pro Tonne höher als angegeben, weshalb eine Anlieferung im Sommer empfohlen wird.

Brennstoff | Anlieferung | Liefermenge | Preis pro Liefereinheit | Preis in Rp./kWh |

Lose Holzpellets | Per Lastwagen pneumatisch eingeblasen | ab 9 t 4 bis 6 t | Fr. 345.- pro Tonne Fr. 360.- pro Tonne | 6,9 7,2 |

Heizöl | Per Lastwagen franko Tank | 10'000 l 1000 l | Fr. 80.- pro 100 l Fr. 85.- pro 100 l | 8,0 8,5 |

Tabelle 5

Brennstoffpreise für Holzpellets in Säcken für den Einsatz in Holzöfen

Form | Anlieferung | Liefermenge | Preis pro Liefereinheit | Preis in Rp./kWh |

Holzpellets in Säcken à 15 kg | Selbstabholung | 15 kg | Fr. 5.90 bis 7.60 pro Sack oder Fr. 400.- bis 500.- pro Tonne | 79 bis 10,2 |

Holzpellets in Säcken à 15 kg | Per Lastwagen auf Paletten zu 66 Säcken | 2 t 1 t | Fr. 505.- pro Tonne Fr. 515.- pro Tonne | 10,0 10,3 |

Zusammenfassung und Ausblick

Pelletheizungen sind eine attraktive Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien mit hohem Bedienungskomfort. Sie sind als Öfen und Kessel verfügbar und können als Ergänzungs- oder Gesamtheizung eingesetzt werden. Dank der Homogenisierung des Brennstoffs erzielen Pelletheizungen geringe Emissionen. Zudem sind sie für kleine Leistungen erhältlich, was dank sinken dem Wärmebedarf immer wichtiger wird. Holzpellets sind eine ökologisch sinnvolle Ergänzung zu Stückholz und Holzschnitzeln, da die Vorleistungen für die Pelletherstellung durch die tieferen Emissionen im Betrieb mehr als kompensiert werden. Aus naturbelassenem Restholz ist noch ein grosses Potenzial für die Herstellung von Holzpellets vorhanden, weshalb in den kommenden Jahren eine starke Zunahme der Pelletheizungen erwartet wird. Die wichtigsten Einsatzgebiete sind in Tabelle 6 zusammengestellt. lm Wohnbereich steht der Einsatz eines Pelletofens in Konkurrenz zur Wahl eines handbeschickten Holzofens, während mit Pelletkesseln alle Anwendungen von Zentralheizungen erschlossen werden. Daneben ergeben sich in energetisch optimierten Gebäuden neue Anwendungsgebiete für Pelletheizungen. lnteressant sind der Einsatz eines Zentralheizungsofens mit Wasserzentralheizung in Minergie-Häusern oder der Einsatz eines Pelletofens in einem Passivhaus mit Luftheizung.

Um im Praxiseinsatz hohe Wirkungsgrade und tiefe Emissionen sicherzustellen, ist auf gute Wartung und Reinigung der Anlagen zu achten. Um zu verhindern, dass unerwünschte Verschlackung auftritt und Luft- oder Brennstoffzuführung durch Asche beeinträchtigt werden, ist eine regelmässige Entaschung notwendig. Für die Qualitätssicherung der Holzpellets ist auf die Einhaltung der entsprechenden Normen für Pellets zu achten. Als Praxiskriterien dienen dazu die Pelletdimensionen, der Feuchtegehalt, der Staubabrieb sowie die Pelletzusammensetzung. Daneben muss auch sichergestellt werden, dass die Pellets nicht durch unsachgemässe Lagerung oder Transporteinrichtungen Feuchtigkeit aufnehmen oder beschädigt werden. Dazu sind eine optimale Planung sowie ein korrekter Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Bei der Lagerung von Pellets sollte die Aufnahme von Wasser sicher vermieden und ein Aufquellen sowie ein starker mechanischer Abrieb ausgeschlossen werden.

ln der Schweiz wurde in den vergangenen Jahren ein flächendeckendes Vertriebsnetz für Holzpellets aufgebaut, was einen breiten Einsatz von Pelletheizungen ermöglicht. Auch bei einer Pelletheizung sollte in der Planung das Energiesparen als übergeordnetes Ziel verfolgt werden. Zur Deckung des verbleibenden Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energieträgern bietet sich dann eine Pelletheizung in geeigneter Weise an, wobei auch eine Kombination mit Solarenergienutzung in Frage kommt.

Tabelle 6

Einsatzgebiete von Pelletheizungen

Zahlenwerte: Anteil am gesamten Heizwärmebedarf

Gelbe Flächen: Hauptanwendungen

+ Ergänzungsheizung

++ Hauptheizung ohne Warmwasser

+++ Hauptheizung und Warmwasser (Warmwasser in der Regel bivalent)

Baustandard | Konventionell | Niedrigenergie | Minergie- oder Passivhaus | Passivhaus |

Lüftung | natürlich | kontrolliert | ||

Wärmeverteilung | Wasser | Luft | ||

Ofen | + < 30 % | + < 50 % | + < bis 60 % | ++ bis 100 % |

Zentralheizungsofen | +++ bis 100 % | +++ 100 % | +++ 100 % | - |

Kessel | +++ 100 % | +++ 100 % | +++ 100 % | - |

Holzenergie

Thomas Nussbaumer, PD Dr. sc. techn.

Hochschule Luzern, Technik und Architektur, CH-6048 Horw/LU

Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich

Literatur

[1] Primas, A., Kessler, E, Knechtle, N.: «Schweizerische Holzenergiestatistik, Erhebung für das Jahr 2005 mit modifizierter Erfassungsmethodik», Bundesamt für Energie, Bern 2006

[2] Hasler, P, Nussbaumer, T: «Herstellung von Holzpellets - Einfluss von Presshilfsmitteln auf Produktion, Oualität, Lagerung, Verbrennung sowie Energie- und Ökobilanz von Holzpellets», Bundesamt für Energie, Bern 2001

[3] Huber, H.: «Kombination von kontrollierter Lüftung und Speicherofen im Minergie-Wohnhaus», 6. Holzenergie-Symposium, Bundesamt für Energie, Bern 2000, 109-124

[4] Hansen, H.; Raab, K.; Pilz, B.; Fischer, J.: «Holzpellets, komfortabel, effizient, zukunftssicher», Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V, Gülzow (D), www.fnr.de und nachwachsende-rohstoffe.de, 5. Auflage, Gülzow 2006

[5] Hansen, H.; Raab, K.; Pilz, B.: «Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen und Pelletöfen», Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V, Gülzow (D), www.fnr.de und nachwachsende-rohstoffe.de, 4. Auflage, Gülzow 2007