Naturstein: Bodenbeläge

Bodenbeläge aus Natursteinplatten stehen auf der Wunschliste vieler Bauherren. Natursteine gelten als unverwüstlich, zeitlos und einmalig. Das vielfältige Angebot an Natursteinplatten aus aller Welt lässt auch allen persönlichen Vorlieben für Farben, Strukturen, Zeichnungen sowie Formen und Oberflächenbeschaffenheiten keine Wünsche offen. Wegen der ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeiten der Natursteine eignen sich Natursteinbeläge besonders gut über Fussbodenheizungen. Beheizte Fussböden aus Natursteinplatten gewährleisten ein behagliches und ausgeglichenes Raumklima und steigern damit den Wohnwert.

Natursteine sind einzigartig. Die Werkstätte der Natur produziert nie zweimal dasselbe. Je nach Stein variieren Adern, Lager und Stiche in Grösse, Form, Farbe und Ausbildung innerhalb von wenigen Metern, ja sogar Dezimetern. Dies muss dem Bauschaffenden und dem Bauherrn besonders bei der Auswahl bewusst sein. Der bestellte Bodenbelag kann in Farbe, Struktur und Zeichnung nie genau einer besichtigten Musterfläche und schon gar nicht einer Einzelplatte entsprechen. Bei der Wahl des Natursteins spielen auch die Beleuchtung, die Bearbeitung und die Verlegung eine wichtige Rolle. Da die verschiedenen Gesteinsarten sehr unterschiedliche Eigenschaften besitzen, ist bei der Auswahl darauf zu achten, dass der Stein den zu erwartenden Beanspruchungen des Bodenbelags angepasst ist. Natursteine sind mehr oder weniger porös. Wasser und Schmutz können in das Material eindringen. Natursteine ändern infolge Abrieb, Reinigungsart und Verschmutzungsgrad im Laufe der Zeit ihr optisches Aussehen, indem sie eine sogenannte Patina erhalten.

Natursteine sind naturgemäss harte Materialien. Sie reagieren unter Spannungen spröde und sind gute Schallleiter. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Planung und Ausführung, wenn Rissbildungen verhindert und die Anforderungen an den Schallschutz erfüllt werden sollen.

Anforderungen und Vorschriften

Normen und Empfehlungen des SIA sind bei der Planung und Ausführung von Natursteinbodenbelägen einzuhalten. Die wichtigsten dieser Normen und Empfehlungen sind nachstehend erwähnt:

Norm SIA 246: 2006 Naturstein-Arbeiten

In der Norm SIA 246:2006 sind die wesentlichen Fachausdrücke allgemeiner Art sowie die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Natursteine verwendeten Fachausdrücke erläutert. Ferner ist eine Übersicht über die geeigneten Untergründe und die Konstruktionsdicken für Natursteinarbeiten in der Norm enthalten. Anforderungen an Gefälle und Bewegungsfugen, Dämmschichten sowie Abdichtungen werden definiert. Die Anforderungen an die Ausführung sind aufgeführt und die Toleranzen der Natursteinarbeiten festgelegt.

SIA 251:2008 Schwimmende Estriche im Innenbereich

Die Norm SIA 251:2008 Schwimmende Estriche im Innenbereich gilt für auf Trennlage oder auf Dämmschicht ausgeführte Zement- Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Kunstharzestriche. In der Norm sind die Bemessungsdicken der Estriche in Abhängigkeit der Mörtelqualität angegeben. Die Feldunterteilung der Estriche und die Anforderungen an die Materialeigenschaften der Dämmstoffe und der verwendeten Estrichmörtel wie auch die Grundzüge der Ausführung werden definiert. Zudem sind in der Norm die Anforderungen an die Ebenheiten des Untergrundes und des fertigen Estrichs bestimmt. Sie legt Bedingungen für den Aufheizvorgang der Fussbodenheizung und die Fristen für die Benutzung nach dem Einbau fest. lm vertraglichen Teil der Norm SIA 251-118 werden die Bestimmungen der Norm SIA 118 ergänzt.

Norm SIA 180:1999 Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau

Diese Norm enthält Vorschriften und Mindestanforderungen bezüglich der Wärmedämmung.

Norm SIA 380/1:2009 Thermische Energie im Hochbau

Diese Norm wird oft als Grundlage kantonaler Energiegesetze verwendet, die strengere Dämmvorschriften fordern als Norm SIA 180.

Norm SIA 181:2006 Schallschutz im Hochbau

Diese Norm regelt die Anforderungen bezüglich Schallschutz im Hochbau.

Aufbau und Planung

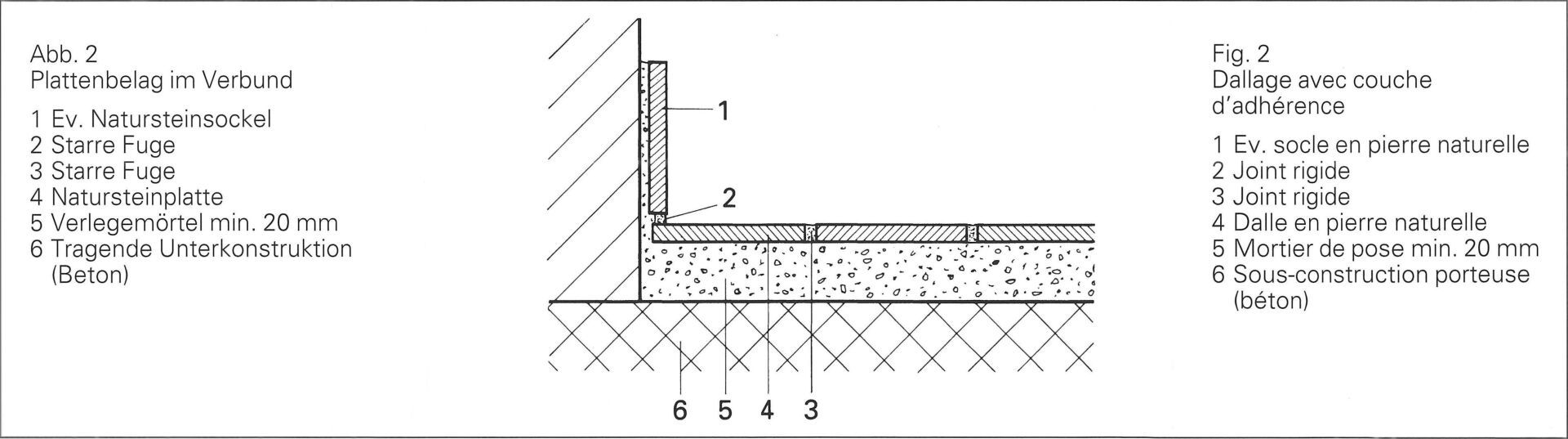

Natursteinbodenbeläge im Verbund

Aufbau

Natursteinplattenbeläge im Verbund mit der tragenden Unterkonstruktion stellen die klassische Verlegeart dar.

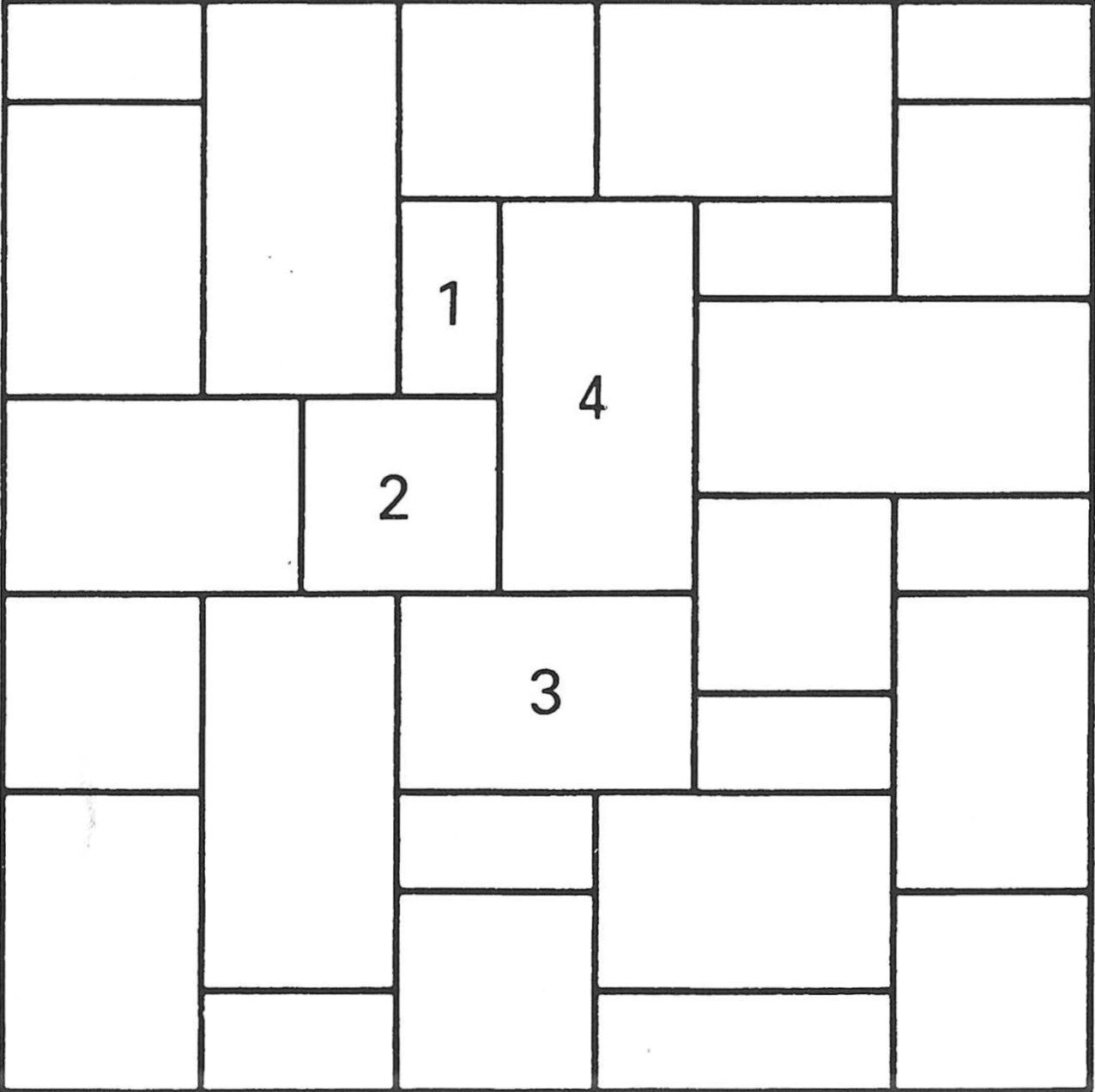

2 Natursteinbelag im Verbund

Planung

Natursteinbeläge können überall im Verbund mit der Unterkonstruktion ausgeführt werden, wo keine besonderen Anforderungen an die Trittschall- und Wärmedämmung gestellt werden. Sie kommen besonders häufig auf dicken Unterkonstruktionen, in grossen Räumen und Eingangshallen sowie in Nass- oder Feuchtbereichen zum Einsatz. lm Eingangsbereich von öffentlichen Gebäuden sowie in Feucht- oder Nassräumen muss die Gleitfestigkeit durch die entsprechende Oberflächenbeschaffenheit des Natursteinbelages sichergestellt werden.

Fugen

Natursteinbeläge im Verbund können ohne zusätzliche Bewegungsfugen verlegt und starr an andere, ebenfalls starre und nicht durch Bewegungsfugen abgetrennte Bauteile angeschlossen werden. Hingegen sind bereits im Untergrund vorhandene Bewegungsfugen unbedingt im Natursteinbelag zu übernehmen und vorzugsweise mit Metallprofilen abzugrenzen. Die Fugenbreite muss aufgrund der zu erwartenden Verformungen bestimmt werden. Eine gleichmässig feste Haftverbindung zum Verlegemörtel ist Voraussetzung, dass sich der Natursteinbelag nicht ablöst oder hochstellt.

Gefälle

Nass- oder Feuchtbereiche sind besonders im Hinblick auf das Reinigungsverhalten mit Gefälle zu erstellen und mit Entwässerungen auszustatten. Das Gefälle richtet sich nach der Bearbeitungsklasse des Natursteinmaterials. Es ist bereits im Untergrund bzw. im Rohbeton auszubilden. Die Natursteinplatten müssen hohlraumarm geklebt werden, um Ausblühungen zu verhindern. Ausserdem ist auf die Säurebeständigkeit und die Verfärbungsneigung vieler Natursteine im Nassbereich zu achten. Bewegungsfugen in Nass- und Feuchtbereichen müssen unbedingt an den Hochpunkten und ausserhalb intensiver Benetzung angeordnet sein. Wichtig ist, dass die Oberfläche des Natursteins im nassen Zustand eine ausreichende Gleitfestigkeit nach Empfehlung der bfu aufweist.

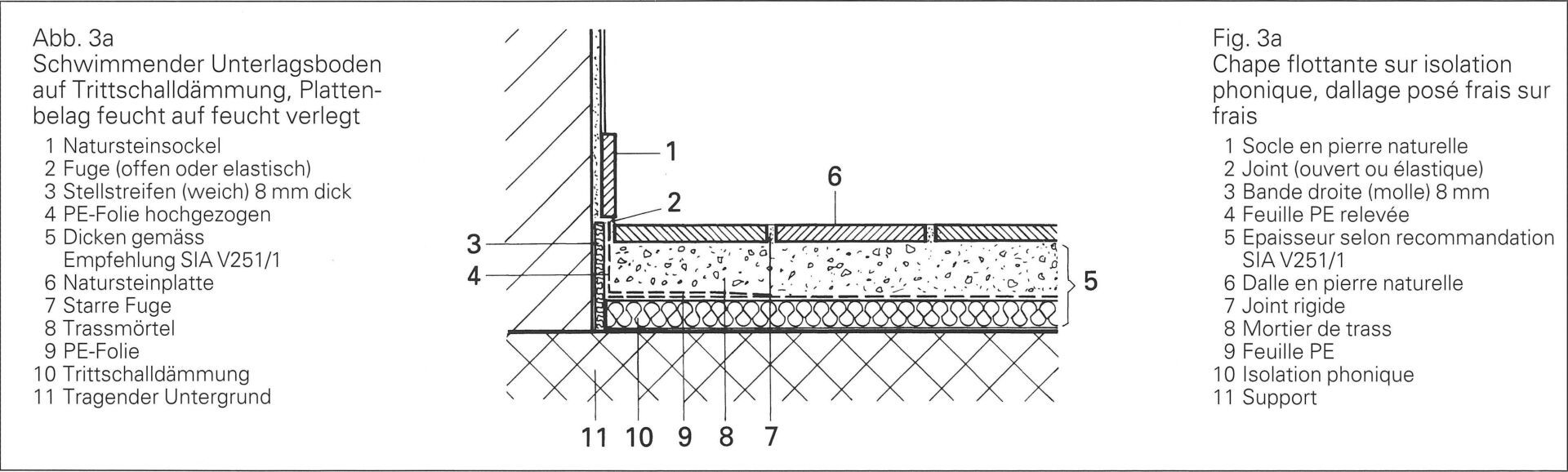

Natursteinbodenbeläge auf schwimmenden Estrichen

Aufbau

Schwimmende Estriche sind von allen übrigen Bauteilen abgetrennt und werden auf eine Trennlage, Dichtungsbahn oder Dämmschicht aufgebracht. Grundsätzlich sind alle Estrichmörtel zur Aufnahme von Natursteinbelägen geeignet. Calciumsulfatestriche dürfen jedoch nicht in Nassbereichen eingesetzt werden. Die Estriche dienen als tragfähige Unterlage von Natursteinbodenbelägen. Fussbodenheizleitungen werden in der Regel im Estrichmörtel eingebaut. Bodenbeläge sind immer dann auf schwimmenden Estrichen zu verlegen, wenn eine Wärme- oder Trittschalldämmung gefordert wird.

Planung

Die durch die Vorschriften festgelegten Anforderungen an die Wärmedämmung (Norm SIA 180 oder Empfehlung SIA 380/1) und an den Schallschutz (Norm SIA 181) können nur durch eine sorgfältige Planung, welche Bodenaufbau und Raumgliederung gesamthaft umfasst, erfüllt werden. Zudem fordert der qualitätsbewusste Bauherr einen rissfreien Natursteinbelag.

Die Dicke des Estrichs muss gemäss Norm SIA 251:2008 in Abhängigkeit der geforderten Einzellasten von 2 kN oder 4 kN, der Mörteleigenschaften und Festigkeiten sowie der Zusammendrückbarkeit der Wärme- und Trittschalldämmung ermittelt werden.

Schwimmender Unterlagsboden auf Trittschalldämmung, Plattenbelag feucht auf feucht verlegt

3a Schwimmender Estrich auf Trittschalldämmung, Natursteinbelag feucht auf feucht verlegt

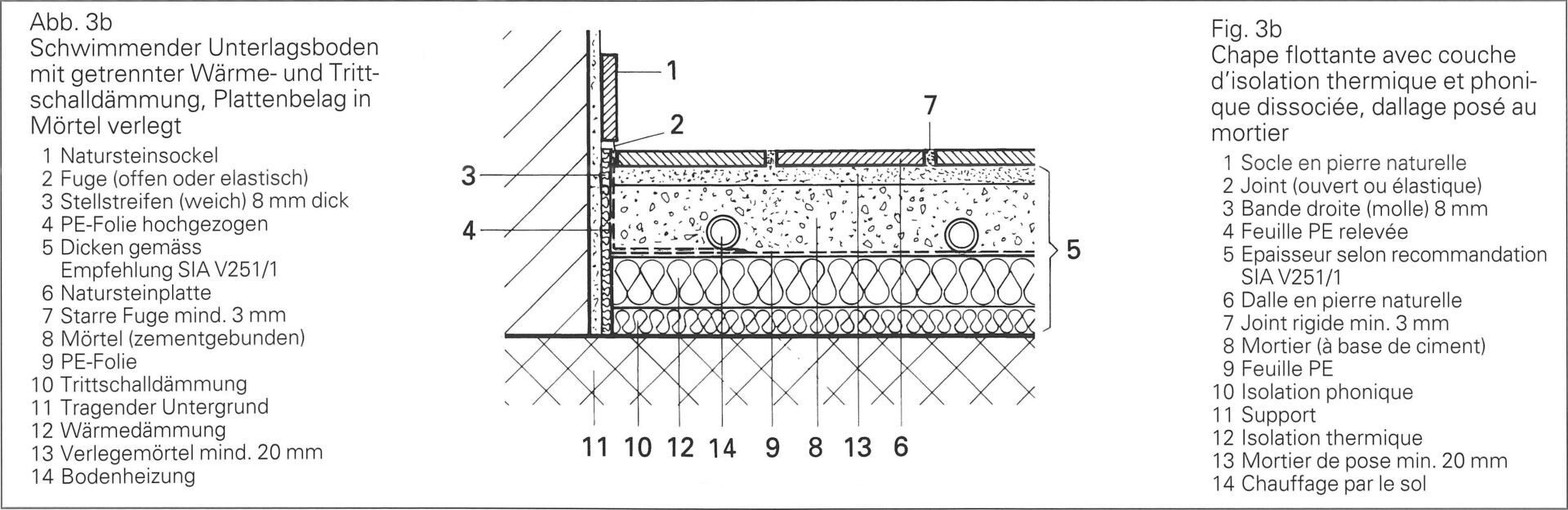

Schwimmender Unterlagsboden mit getrennter Wärme- und Trittschalldämmung, Plattenbelag in Mörtel verlegt

3b Schwimmender Estrich mit getrennter Wärme- und Trittschalldämmung, Natursteinbelag in Mörtel verlegt

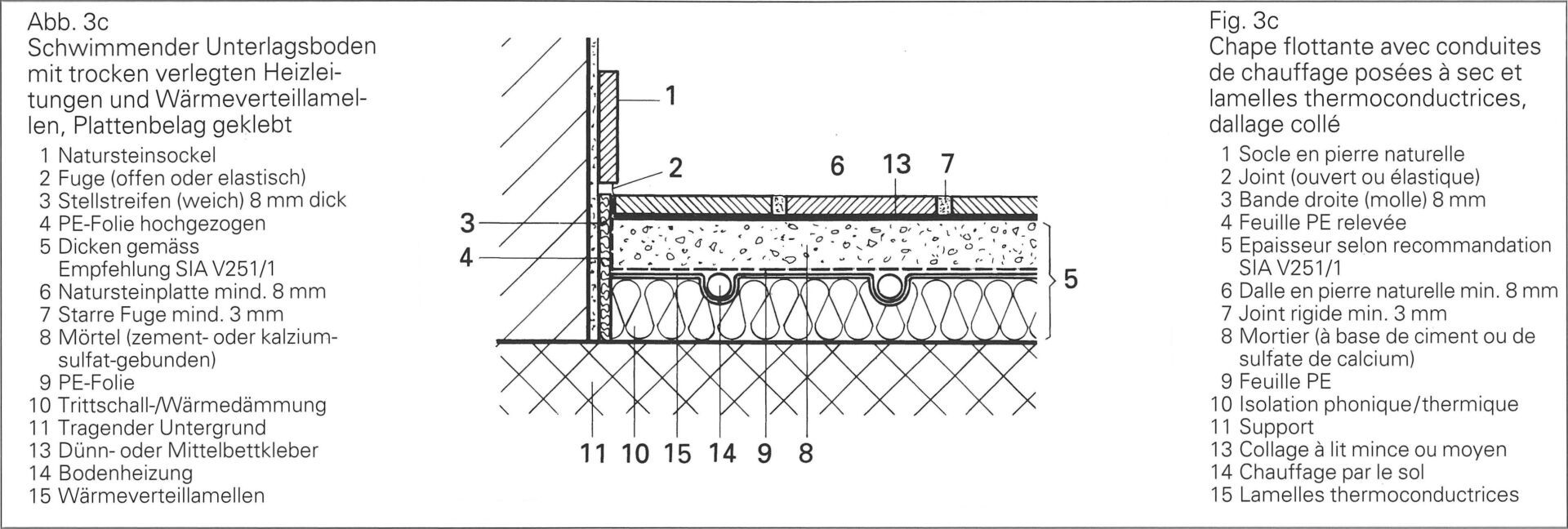

Schwimmender Unterlagsboden mit trocken verlegten Heizleitungen und Wärmeverteillamellen, Plattenbelag geklebt

3c Schwimmender Estrich mit trocken verlegten Heizleitungen und Wärmeverteillamellen, Natursteinbelag geklebt

Fugen

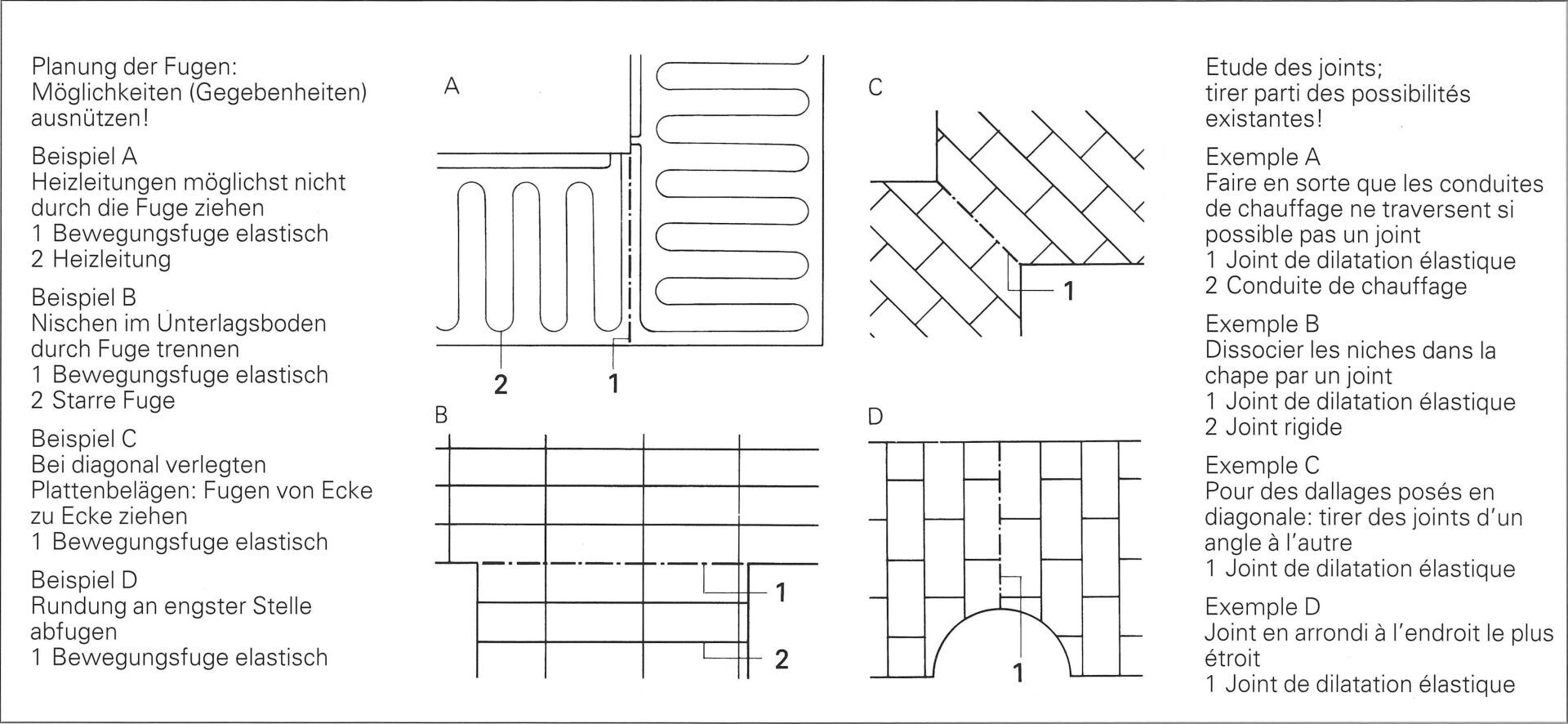

Um Risse im Natursteinbelag zu verhindern, ist der schwimmende Estrich durch den Einbau von Fugen in möglichst rechteckige Felder zu unterteilen. Die Fugen sind als Bewegungsfugen auszubilden.

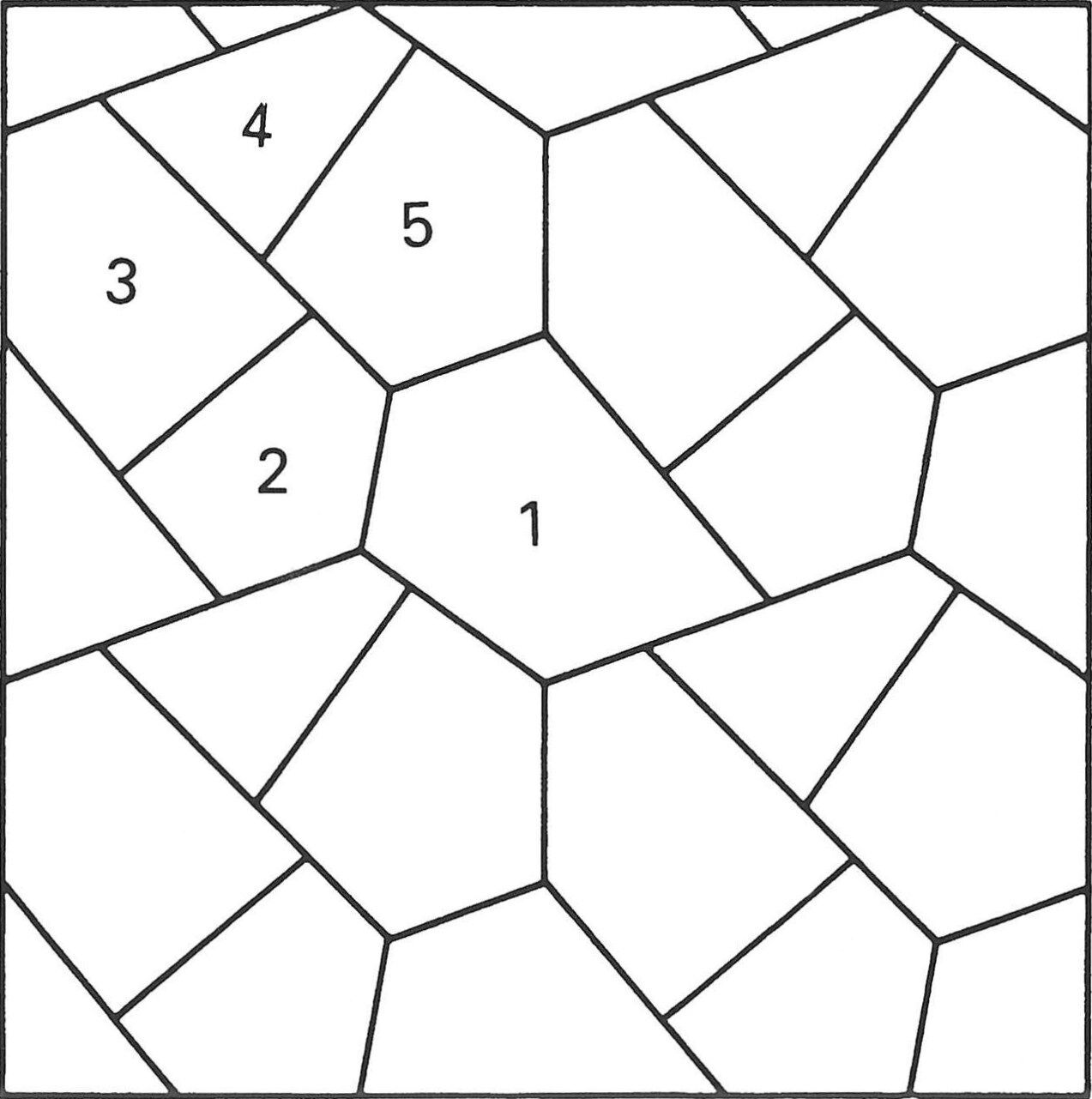

Fugen sind bei allen Verengungen, bei einspringenden Ecken und grossen Flächen und bei Seitenverhältnissen grösser als 1 : 2 bzw. 1 : 1,5 mit Fussbodenheizung notwendig. Die Fugen sind auf den Verlauf der Fussbodenheizung und das Fugenbild des Natursteinbelags abzustimmen, um den ästhetischen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Kleinere Feldergrössen mit einer gleichmässigen Beheizung sind grundsätzlich von Vorteil. Dies erfordert eine intensive Planung unter Einbezug des Heizungstechnikers, des Herstellers des Estrichs und des Verlegers des Natursteinbelags (Abb. 4). Die Koordination der verschiedenen Unternehmer übernimmt der planende Architekt oder die Bauleitung.

4 Planung der Fugen

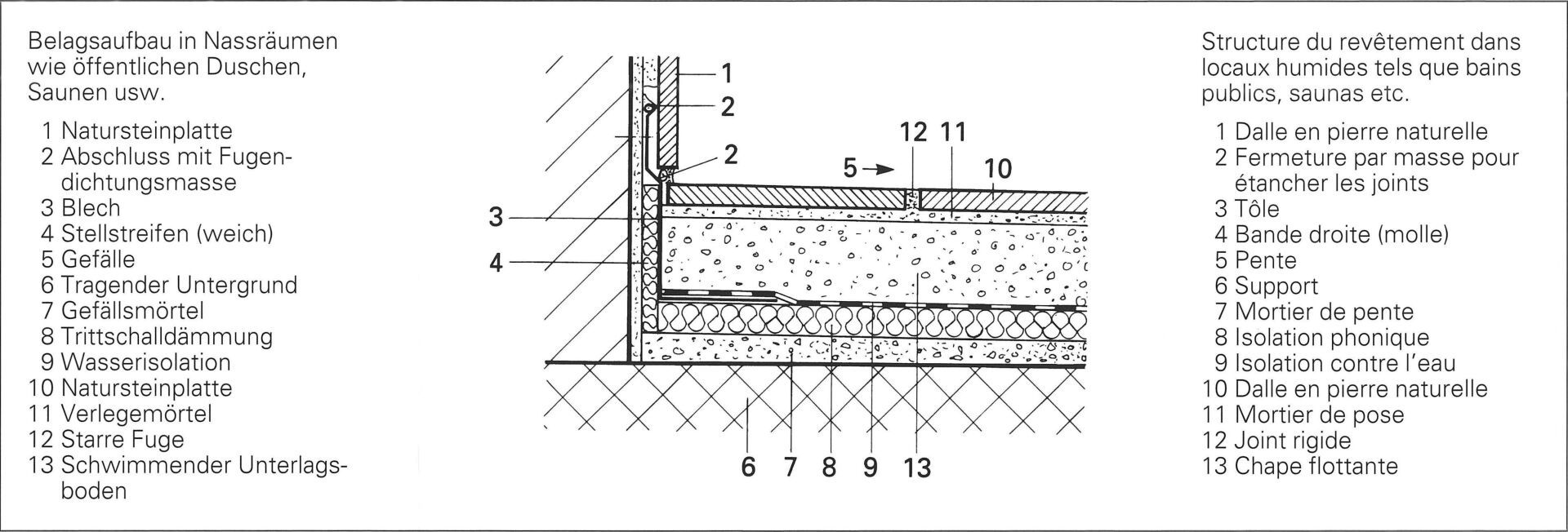

Belagsaufbau in Nassräumen wie öffent-lichen Duschen, Saunen usw.

5 Belagsaufbau in Nassräumen wie öffentlichen Duschen, Saunen usw.

Gefälle

Nass- oder Feuchtbereiche sind besonders im Hinblick auf das Reinigungsverhalten mit Gefälle zu erstellen und mit Entwässerungen auszustatten. Das Gefälle richtet sich nach der Bearbeitungsklasse des Natursteinmaterials. Es ist bereits im Untergrund bzw. im Rohbeton auszubilden. Die Natursteinplatten müssen hohlraumarm geklebt werden, um Ausblühungen zu verhindern. Ausserdem ist auf die Säurebeständigkeit und die Verfärbungsneigung vieler Natursteine im Nassbereich zu achten. Bewegungsfugen in Nass- und Feuchtbereichen müssen unbedingt an den Hochpunkten und ausserhalb intensiver Benetzung angeordnet sein. Wichtig ist, dass die Oberfläche des Natursteins im nassen Zustand eine ausreichende Gleitfestigkeit nach Empfehlung der bfu aufweist.

Ausführung

Allgemeines

Verlegearten

Geschliffene und polierte Natursteinplatten werden meist vom Werk verlegefertig geliefert. Die Dickentoleranz beträgt 10 Prozent, wobei es auch genauer kalibrierte Platten gibt. Beläge werden deshalb vielfach im Dünnbett- oder Mittelbettmörtel-Verfahren auf Ausgleichs-schichten und schwimmende Estrichen geklebt. Dünnbettmörtel werden in einer Dicke von etwa 3 bis 5 mm mit dem Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen. Mittelbettmörtel weisen Dicken bis zu 15 mm auf und werden zur Hauptsache ebenfalls mit dem Zahn-spachtel aufgebracht.

Gespaltene und grob bearbeitete Natursteinplatten werden im Mörtelverfahren verlegt. Diese Verlegeart stellt bei Natursteinbelägen im Verbund die herkömmliche, klassische Methode dar. Die Dicke des Mörtelbetts sollte nicht gross schwanken und idealerweise etwa 25 bis 30 mm betragen. Eine Dicke von 15 mm sollte nicht unterschritten werden. Schwimmende Konstruktionen lassen sich auch im Mörtelverfahren verlegen.

Anforderungen

Natursteinplatten für Bodenbeläge werden nicht zuletzt aus ästhetischen Gründen ausgewählt. Damit der Belag als Einheit wirkt, muss der Verleger die Natursteinplatten mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten.

Wichtig ist, dass sich der Natursteinleger zuerst einen Überblick über Farbe und Struktur der gelieferten Natursteinplatten verschafft. Er kann dann durch geschickte Kombination der unterschiedlichen Natursteinplatten verhindern, dass «Nester» oder «Wolken» entstehen. Platten, die nicht in das Gesamtbild passen, und solche mit Rissen, abgebrochenen Kanten oder anderen Fehlern scheidet der versierte Verleger aus. Je nach Steinmaterial sind jedoch kleine Kanten- und Eckendefekte nicht vermeidbar.

Natursteinbodenbeläge im Verbund

Verlegung

Für die fest mit dem Untergrund verbundenen Natursteinboden-beläge kommen zwei Verlegearten zur Ausführung:

Die Natursteinplatten werden im Mörtelverfahren direkt auf dem Untergrund verlegt.

Die Natursteinplatten werden im Dünnbett- oder Mittelbettver-fahren auf eine Ausgleichsschicht, die mit dem Untergrund fest verbunden ist, aufgebracht.

Anforderungen an den Untergrund

Um einen festen Verbund mit dem Untergrund zu erzielen, muss dessen Oberfläche frei von Schmutz und Zementmilchresten sein und eine ausreichende Zugfestigkeit aufweisen. Die Haftfestigkeiten von verschmutzten oder nicht tragfähigen Untergründen lassen sich in der Regel durch «Haftvermittler» nicht verbessern. Gute Haftfestigkeiten zum Untergrund sind vor allem beim Aufbringen von Ausgleichsschichten erforderlich. Beim Mörtelverfahren sind hohe Haftzugfestigkeiten zum Untergrund weniger wichtig.

Anforderungen an den Verlegemörtel beim Mörtelverfahren

Die Konsistenz des Verlegemörtels muss ein schnelles und leichtes Verdichten zulassen. Eine vollflächige und kompakte Verbindung zwischen Bodenplatte und Mörtel ist besonders wichtig, wobei der Haftverbund durch eine Haftbrücke sichergestellt wird. Schwierig-keiten bei der Verdichtung ergeben sich bei zu steifem Mörtel und insbesondere bei zu dickem Mörtelbett. Bei zu plastischem Mörtel besteht andererseits die Gefahr, dass die Natursteinplatten beim Verlegen wegschwimmen. Ist das Mörtelbett dicker als 50 mm, ist eine Ausgleichsschicht zu empfehlen. Dasselbe gilt bei der Ausbildung von Gefällen, die nicht bereits in der Unterkonstruktion vorhanden sind. Die Ausgleichsschicht kann so ausgebildet werden, dass der Natursteinbelag im Dünnbett- oder Mittelbettverfahren aufgebracht werden kann. Die Ausgleichsschicht muss in diesem Fall kraftschlüssig mit dem Untergrund verbunden sein und der Beanspruchungsgruppe III der Norm SIA 252, Industriebodenbeläge, entsprechen.

Fugen und Gefälle

Bewegungsfugen im Untergrund sind im Natursteinbelag an der genau gleichen Stelle zu übernehmen. Sie sind mit Metallprofilen abzugrenzen. Bewegungsfugen müssen in Feucht- oder Nassbereichen immer an den Hochpunkten liegen. Die Gefällsneigung richtet sich nach der Bearbeitungsklasse des Natursteinmaterials. Die Verlegeart und Plattengrösse wie auch die Ebenheit bestimmen wesentlich die Funktionstüchtigkeit der Entwässerung.

Im Gegensatz zu den Natursteinbelägen auf schwimmenden Estri-chen sind keine weiteren Bewegungsfugen erforderlich.

Natursteinbodenbeläge auf schwimmenden Unterlagsböden

Verlegung

Auf schwimmenden Estrichen werden geschliffene und polierte, aber auch sehr eben gespaltene Natursteinplatten heute vorwiegend im Dünnbett- oder Mittelbettverfahren aufgeklebt. Die Verlegung im Mörtelverfahren kommt in der Regel für gespaltene und grob bearbeitete Natursteinplatten zur Anwendung.

Anforderungen an den Untergrund

Schwimmende Estriche werden vorwiegend aus zementgebundenen oder kalziumsulfatgebundenen Mörteln hergestellt. Auf die Oberflächen der Estriche werden die Natursteinplatten direkt aufgeklebt. Bei schwimmenden Estriche ist eine Unterteilung in Felder, die durch Bewegungsfugen abgetrennt sind, besonders wichtig. Die einzelnen Felder sollen sich besonders bei Fussbodenheizungen möglichst unabhängig voneinander in alle Richtungen verformen können. Die Fugen im Estrich müssen geradlinig und rechtwinklig zueinander ausgebildet sein.

Vor dem Verlegen des Natursteinbelags lassen sich die richtige Lage und die fachgerechte Ausführung der Fugen im schwimmenden Estrich wie auch die Oberflächenfestigkeit und Ebenheit des Estrichs einfach überprüfen. Es ist auch leicht zu kontrollieren, ob alle Randabschlüsse mit einem weichen, mindestens 8 mm dicken, vollständig durchgehenden Randstreifen ausgebildet sind. Der Randstreifen und die Plastikfolie müssen mindestens in der voraussichtlichen Belagsdicke über den Estrich hinausragen. Zwischen Estrich und allen Randanschlüssen darf keine Mörtelverbindung vorhanden sein.

Auf fehlerhaft ausgeführten und auf alten, gerissenen Estrichen lassen sich Natursteinbeläge auf einer Entkoppelungsschicht verlegen, um das Rissrisiko zu reduzieren. Heute werden auf dem Markt verschiedene Systeme zur Entkoppelung des Natursteinbelags angeboten. Zu beachten ist, dass bei entkoppelten Natursteinbelägen auf Bewegungsfugen nicht verzichtet werden kann. Die Fugen sind grundsätzlich an den in der Norm SIA 251:2008 festgelegten Bereichen anzulegen. Von Vorteil ist, dass die Bewegungsfugen auf die Fugen im Natursteinbelag abgestimmt werden können.

Anforderungen an die Verlegung

Starre Verbindungen zwischen Fugen und bei Anschlussbauteilen sind unbedingt zu vermeiden. Die Natursteinplatten sind deshalb mit genügendem Abstand von den abgetrennten Anschlussbauteilen zu verlegen. Es ist darauf zu achten, dass der Kleber und der Fugenmörtel nicht in die Bewegungsfugen und in die Randstellstreifen fliesst. Starre Mörtelverbindungen müssen auch beim Versetzen der Sockelplatten unbedingt verhindert werden.

Bewegungsfugen und die Verbindungen zwischen Bodenbelag und Sockelplatten sind mit elastischen Fugendichtungsmassen zu schliessen. Geschickt angeordnete Fugen dürfen zur Raumunterteilung ohne weiteres gezeigt und beispielsweise mit Fugenprofilen ausgebildet werden.

Besondere Probleme

Risse im schwimmenden Unterlagsboden

Risse in Plattenbelägen führen häufig zu Beanstandungen. Die Ursachen der Risse sind meistens auf zu wenig, falsch angeordnete oder nicht richtig ausgebildete Bewegungsfugen zurückzuführen. Die Rissbildungen können weitgehend verhindert werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden.

Bei allen Verengungen und einspringenden Ecken sind im Unterlagsboden Bewegungsfugen anzuordnen.

Rechteckige Felder dürfen bei zementgebundenen Estrichen ohne Fussbodenheizung eine maximale Länge von 8 m und ein Seitenverhältnis von 1 zu 2, mit Fussbodenheizung eine maximale Seitenlänge von 6 m und ein Seitenverhältnis von 2 zu 3 aufweisen. Calciumsulfatestriche mit Fussbodenheizungen müssen nach Norm SIA 251:2008 ebenfalls durch Bewegungsfugen in Felder unterteilt werden. Die maximale Seitenlänge darf bei einem Seitenverhältnis von 2 zu 3 maximal 8 m aufweisen.

Die Dicke und die Biegezugfestigkeit des Estrichmörtels sind aufgrund der Beanspruchung nach Norm SIA 251:2008 festzulegen und einzuhalten. Bei Fussbodenheizungen muss die Nenndicke um den Heizleitungsdurchmesser vergrössert werden. Die Minimaldicke des Estrichs gemäss Norm 251 darf nicht unterschritten werden.

Die Dicke des Estrichs muss so gleichmässig wie möglich sein. Es ist deshalb wichtig, dass bereits die Wärme- oder Trittschalldämmung auf ebener und fester Unterlage verlegt wird. In der Unterkonstruktion dürfen keine Löcher und Erhebungen sein. Leitungen auf der rohen Unterkonstruktion sind einer kompakten und festen Mörtel- oder Dämmschicht einzulegen. Unebene Unterkonstruktionen dürfen nicht mit unterschiedlich dicken Dämmplatten geschiftet werden.

Werden grössere Flächen mit ungleich hohen Unterkonstruktionen mit unterschiedlich dicken Dämmschichten ausgeglichen, muss der Estrich an der betreffenden Stelle abgefugt werden.

Der Estrich muss sich möglichst unbehindert verformen können. Dies wird durch den Einbau einer Folie zwischen Dämmschicht und Estrich erreicht. Die Folie ist eben und faltenfrei zu verlegen.

Bewehrungsnetze können die Rissbildung nicht verhindern. Sie reduzieren lediglich die Gefahr von Rissversätzen und Ablösun-gen der Natursteinbeläge.

Auch bei sorgfältiger Planung und Ausführung sind Risse in Estrichen und Natursteinbelägen nie ganz auszuschliessen. Es ist deshalb Pflicht, ausreichend viele Reserveplatten aus der Verlegelieferung bereit zu halten.

Absenkungen von schwimmenden Unterlagsböden

Absenkungen entlang der Belagsränder und insbesondere in den Ecken sind auf die Rückverformung des aufgewölbten, zementgebundenen Estrichs zurückzuführen. Die Aufwölbungen entstehen durch das einseitige Trocknen des Estrichs verbunden mit dem grösseren Schwinden der Oberflächenschicht. Dieses Aufwölben lässt sich nicht verhindern. Die späteren Absenkungen können unter ungünstigen Umständen in den Ecken und entlang der Ränder bis 7 mm betragen. Randabsenkungen entstehen aber auch durch den sogenannten «Bimetalleffekt», wenn der Estrich nach dem Verlegen der Natursteinplatten ein noch grosses Nachschwinden aufweist. Mit den folgenden Massnahmen lassen sich die Absenkungen reduzieren:

Möglichst geringes Schwindmass des Estrichs, d.h. kleiner Überschusswassergehalt. Anzustreben ist deshalb eine Sieblinie von 0 bis 8 mm mit 300 kg/m³ Zement.

Gleichmässige Verdichtung des Unterlagsmörtels über die gesamte Dicke des Estrichs.

Die maximalen Absenkungen werden erst nach etwa drei Jahren erreicht. Die Fugendichtungsmassen entlang der Randanschlüsse sind deshalb so spät wie möglich anzubringen. Fugen, die relativ rasch nach dem Verlegen des Natursteinbelags angebracht werden, reissen oder lösen sich wegen der meist ungünstigen Fugenform vom Rand ab. In vielen Fällen, wo ein Eindringen von Wasser nicht befürchtet werden muss, kann auf die Ausführung mit einer Fugendichtungsmasse verzichtet und die Fuge offen gelassen werden. Auf gar keinen Fall darf die Fuge mit Mörtel starr verfugt werden.

Verfärbungen

Naturstein ist ein poröser Baustoff. Flüssigkeiten, dampfförmige Stoffe und selbst feine Schmutzpartikel können in die Poren des Natursteins eindringen. Der Bodenbelag erhält damit im Verlauf der Zeit eine «Patina». Durch fehlerhafte Verlegung, falsche Behandlung und ausfliessende aggressive Stoffe können im Naturstein fleckenartige Verfärbungen auftreten, die den ästhetischen Wert des Belags erheblich beeinträchtigen.

Insbesondere Säuren schädigen Kalksteine und Marmore sowie die zementgebundenen Fugen. Die geschliffenen und polierten Oberflächen werden angegriffen und verlieren an Glanz.

Feuchtigkeit aus dem Untergrund führt in Natursteinbelägen oft zu einer Dunkelfärbung, die häufig fleckenartig auftritt. Diese Dunkelfärbung geht bei der Trocknung meistens vollständig zurück. Oft werden Hydroxide und gelöste Salze mit der Feuchtigkeit in die Oberflächenschichten des Natursteinbelags transportiert. Nach dem Trocknen des Wassers kristallisieren die Salze aus und treten je nach Farbe des Steins sichtbar in Erscheinung. Die auskristallisierenden Salze lassen sich je nach Löslichkeit nur schwer vom Natursteinblag entfernen. Helle Materialien sind grundsätzlich mit hellen Bindmitteln zu versetzen.

In zahlreichen Natursteinen sind Metallverbindungen eingelagert, die sich unter Einwirkung von saurer und alkalischer Feuchtigkeit auflösen können. Durch den Feuchtigkeitstransport wandern die gelösten Metalle an die Oberfläche und verbinden sich nach dem Austrocknen des Wassers mit Sauerstoff. Die sich bildenden Metalloxide verfärben die Oberfläche fleckenartig, was je nach Intensität der Verfärbung und Grundfarbe des Natursteins störend wirken kann.

Bekannt sind vor allem Gelbverfärbungen durch Eisenoxide in Carraraplatten. Das Eisen wird durch alkalische Feuchtigkeit aus dem fein verteilten Pyrit gelöst und an die Oberfläche transportiert. Die durch die Carraraplatte hindurch diffundierende Feuchtigkeit stammt aus dem noch nicht vollständig ausgetrockneten Estrich. Um die Gefahr der Gelbverfärbung zu reduzieren, dürfen Carraraplatten nur im Dünnbettmörtelverfahren auf vollständig ausgetrocknete Estriche verlegt werden. Bei Bodenheizungen besteht wegen des jahreszeitlichen Wechsels der Feuchtigkeit im Estrich immer eine gewisse Gefahr für Gelbverfärbungen in Carraraplatten.

Eine häufig anzutreffende Verfärbung in Natursteinplattenbelägen entsteht an den Fugenflanken von Fugendichtungsmassen. Die dunklen, streifenartigen Verfärbungen sind auf Weichmacher zurückzuführen, die aus der Fugendichtungsmasse ausdiffundieren. Durch geeignete Wahl der Fugendichtungsmasse kann heute die Gefahr dieser Verfärbung verhindert werden.

Reinigung

Natursteinbeläge sind sehr pflegeleicht. Sie können mit dem Mopp feucht aufgewischt werden. Neue Beläge sind möglichst nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Die Patina soll ungehindert entstehen können. Unbedingt zu beachten ist, dass viele Steine nicht mit sauren Reinigungsmitteln behandelt werden dürfen. Imprägnierungen sind in bestimmten Fällen empfehlenswert (z.B. in Küchen, Restaurants usw.), besonders bei geschliffenen oder gespaltenen Natursteinbelägen. Sie vermindern die Fleckenbildung und erleichtern den Unterhalt. Imprägnierungen sollten nur durch Fachfirmen appliziert werden. Sie dürfen bei neuen Belägen erst einige Monate nach der Verlegung – nach vollständiger Austrocknung – aufgetragen werden, am besten erst nach Ablauf der ersten Heizperiode.

In der Regel empfehlen die Steinlieferanten spezielle Reinigungsmittel für den verlegten Bodenbelag. Wenn hartnäckige Flecken nicht mit den bewährten Hausmitteln entfernen werden können, empfiehlt sich der Beizug einer auf Natursteine spezialisierten Reinigungsfirma.

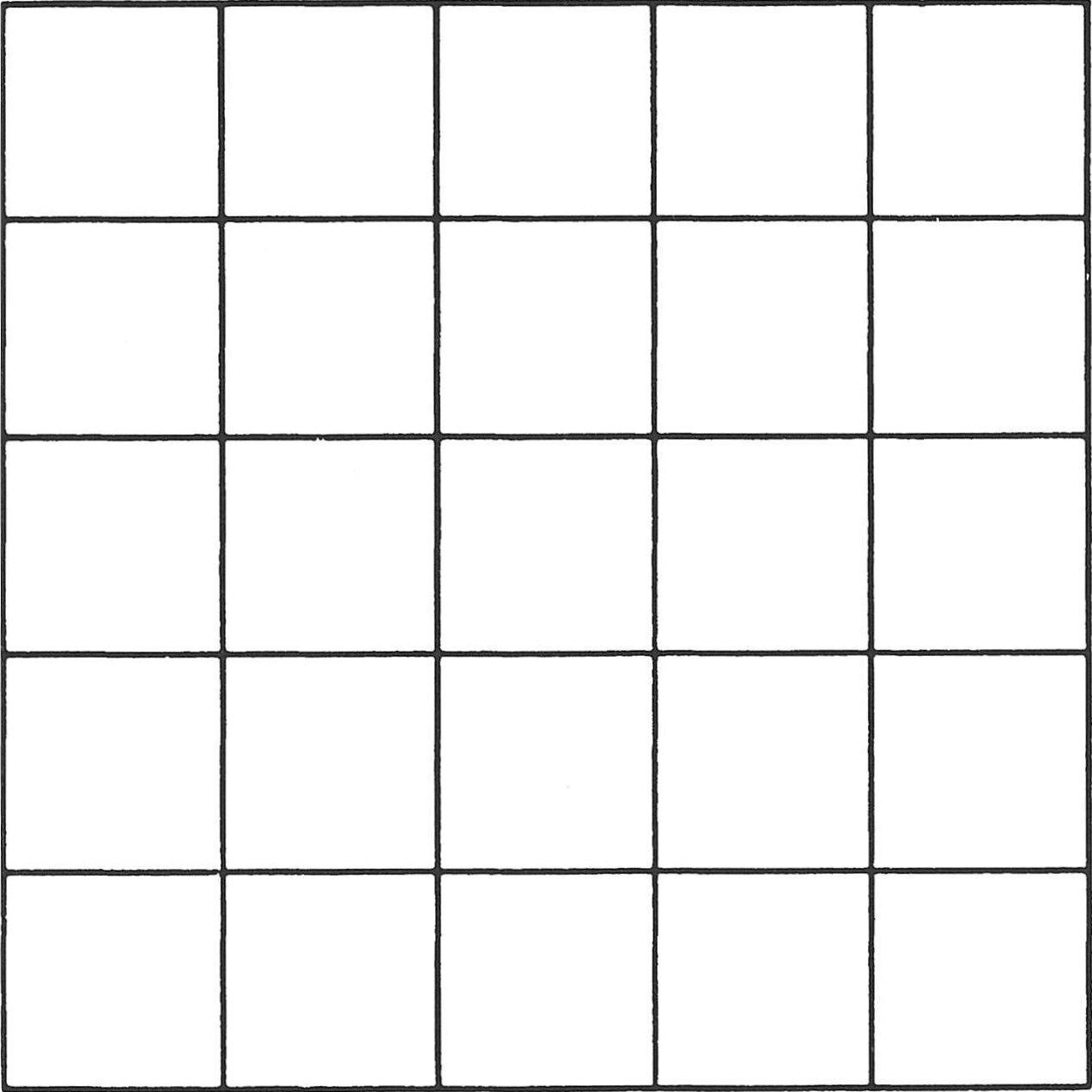

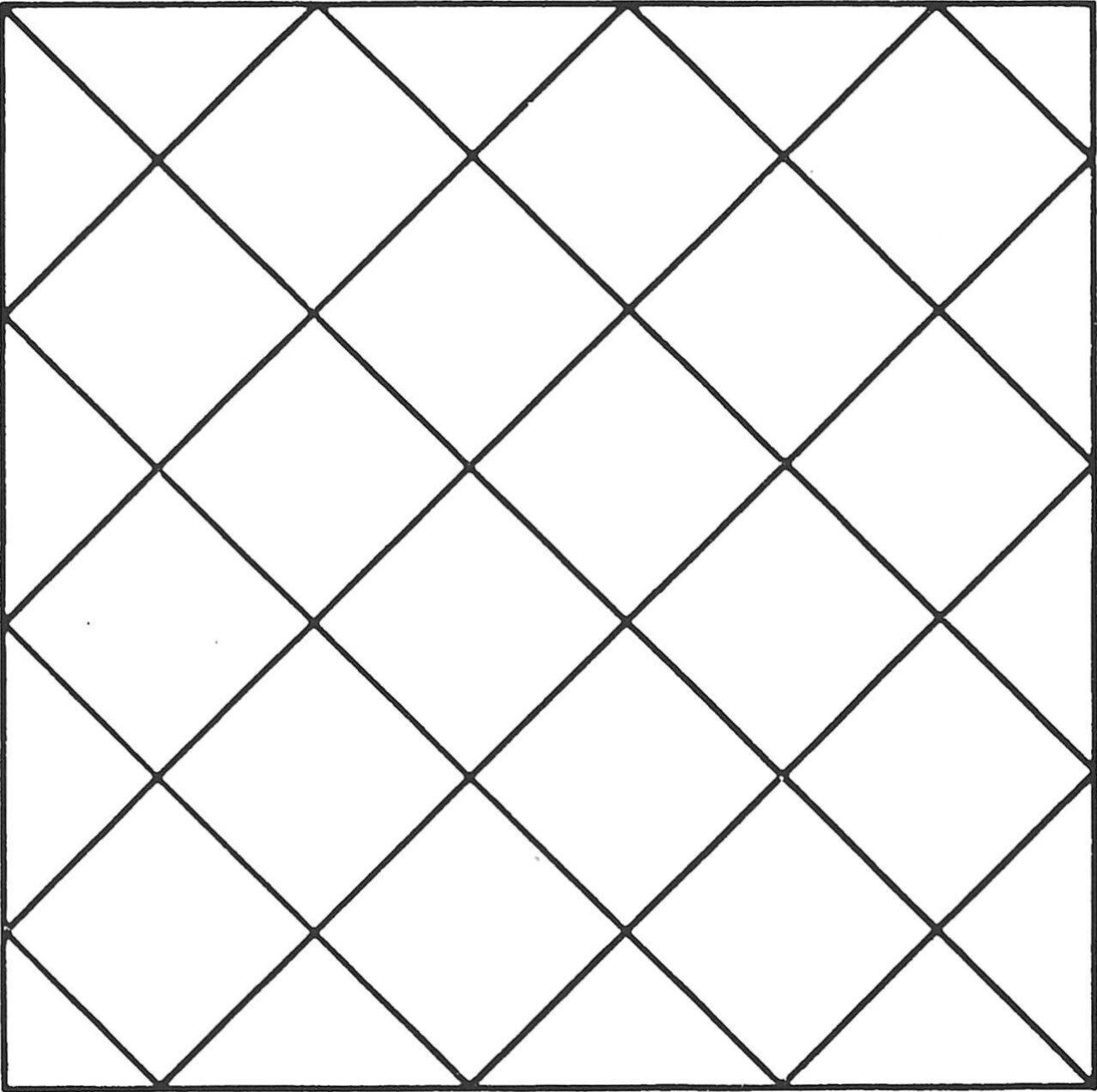

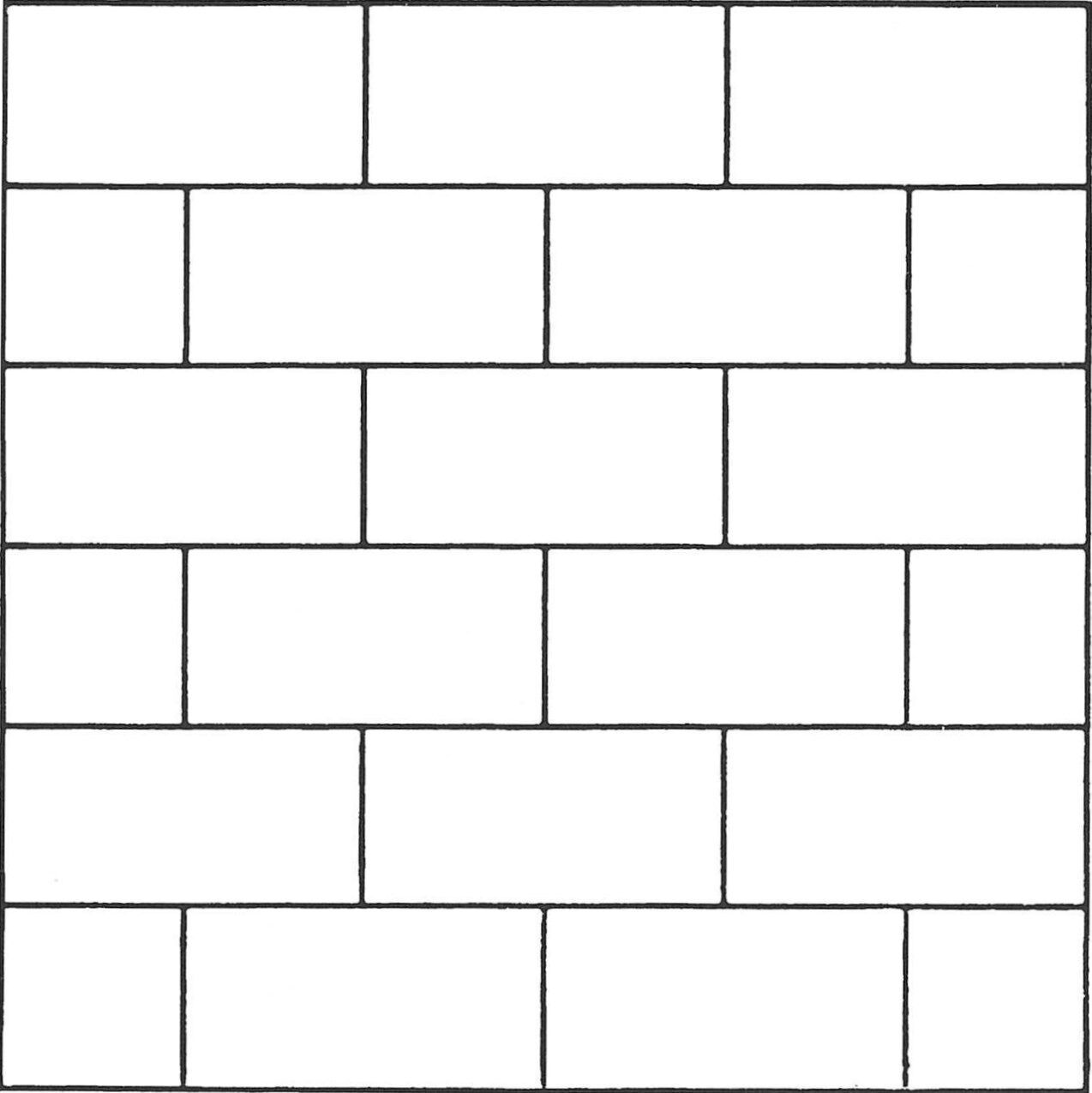

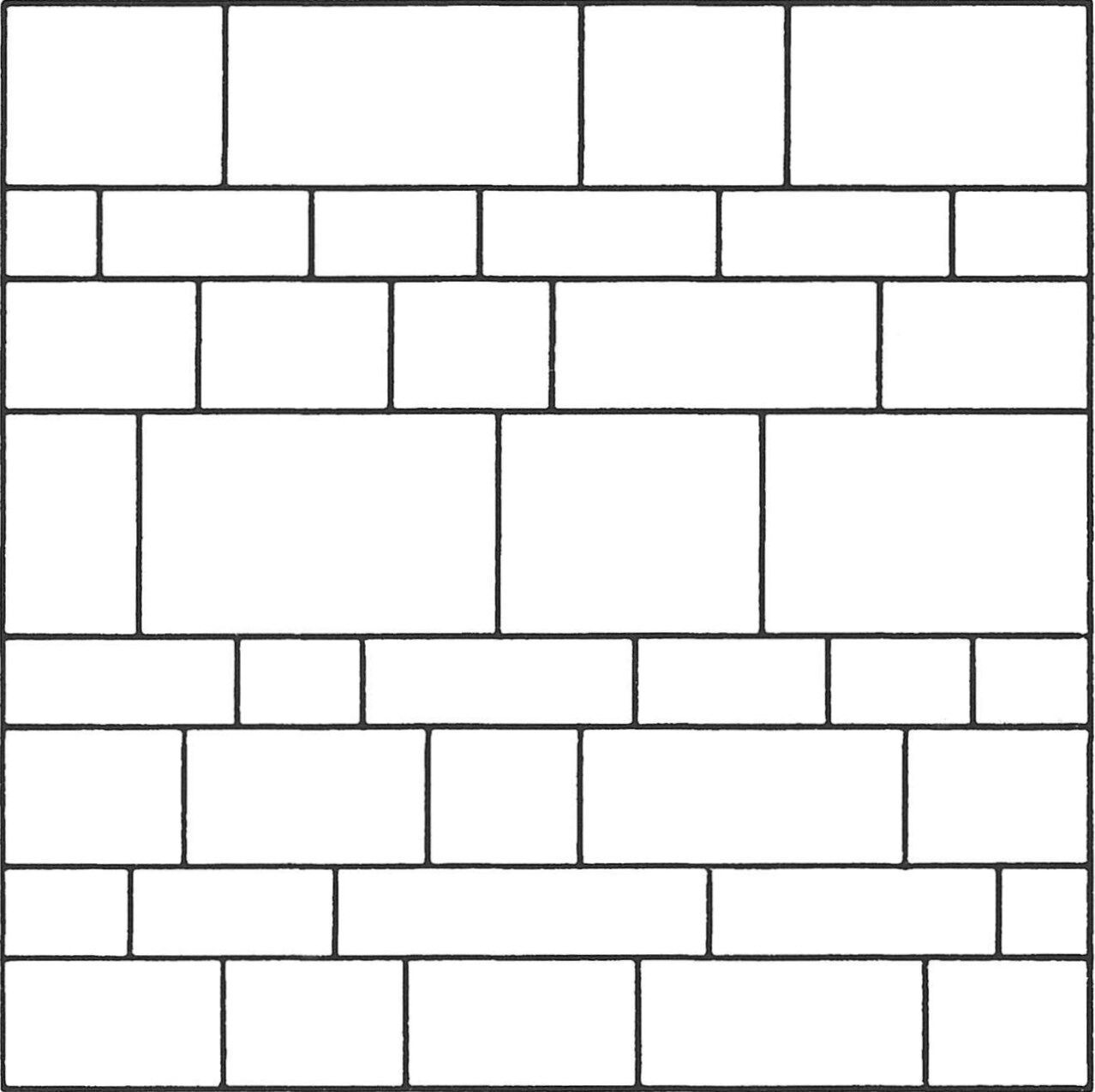

Verlegeschemas

Redaktion der Schweizer Baudokumentation in Zusammenarbeit mit Natursteinverband Schweiz und Pro Naturstein, Autor Hansjörg Epple, Obfelden