Radonsicheres Bauen

Sanierungen und Neubauten

Die vorliegende Information ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Sie basiert auf der technischen Dokumentation für Baufachleute des BAG (BBL Art.-Nr. 311.346d) und vermittelt Grundinformationen für Massnahmen zur Verminderung der Gesundheitsgefährdung durch Radon. Weitere Informationen zum Thema Radon sind erhältlich unter Bundesamt für Gesundheit, Sektion Radon, Abteilung Strahlenschutz, Direktionsbereich Verbraucherschutz.

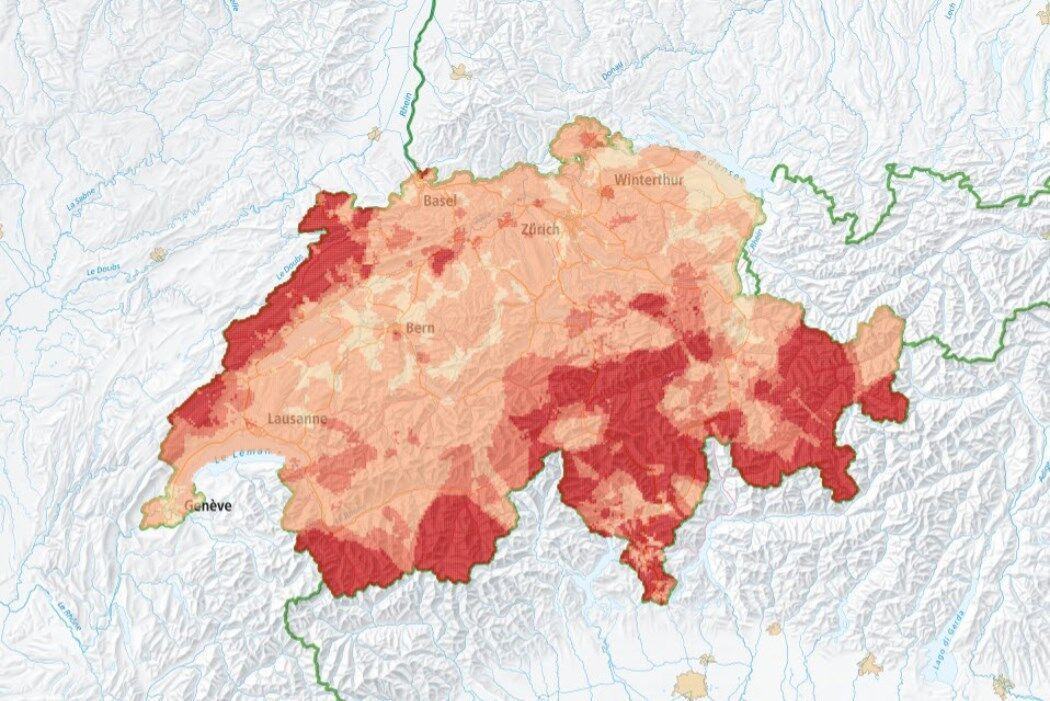

Radonkarte und Radon-Check

Quelle: Bundesamt für Gesundheit, 2018

Die Radonkarte steht in einer interaktiven Form im Geokatalog von Swisstopo zur Verfügung. Klicken Sie dort auf die Radonkarte, um die Wahrscheinlichkeit [%] für einen bestimmten Standort zu erhalten (um ein einzelnes Pixel von 1x1 km auszuwählen, muss stark hineingezoomt werden). Dabei wird zusätzlich ein Vertrauensindex (hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig) angezeigt, der die Verlässlichkeit der berechneten Wahrscheinlichkeit angibt.

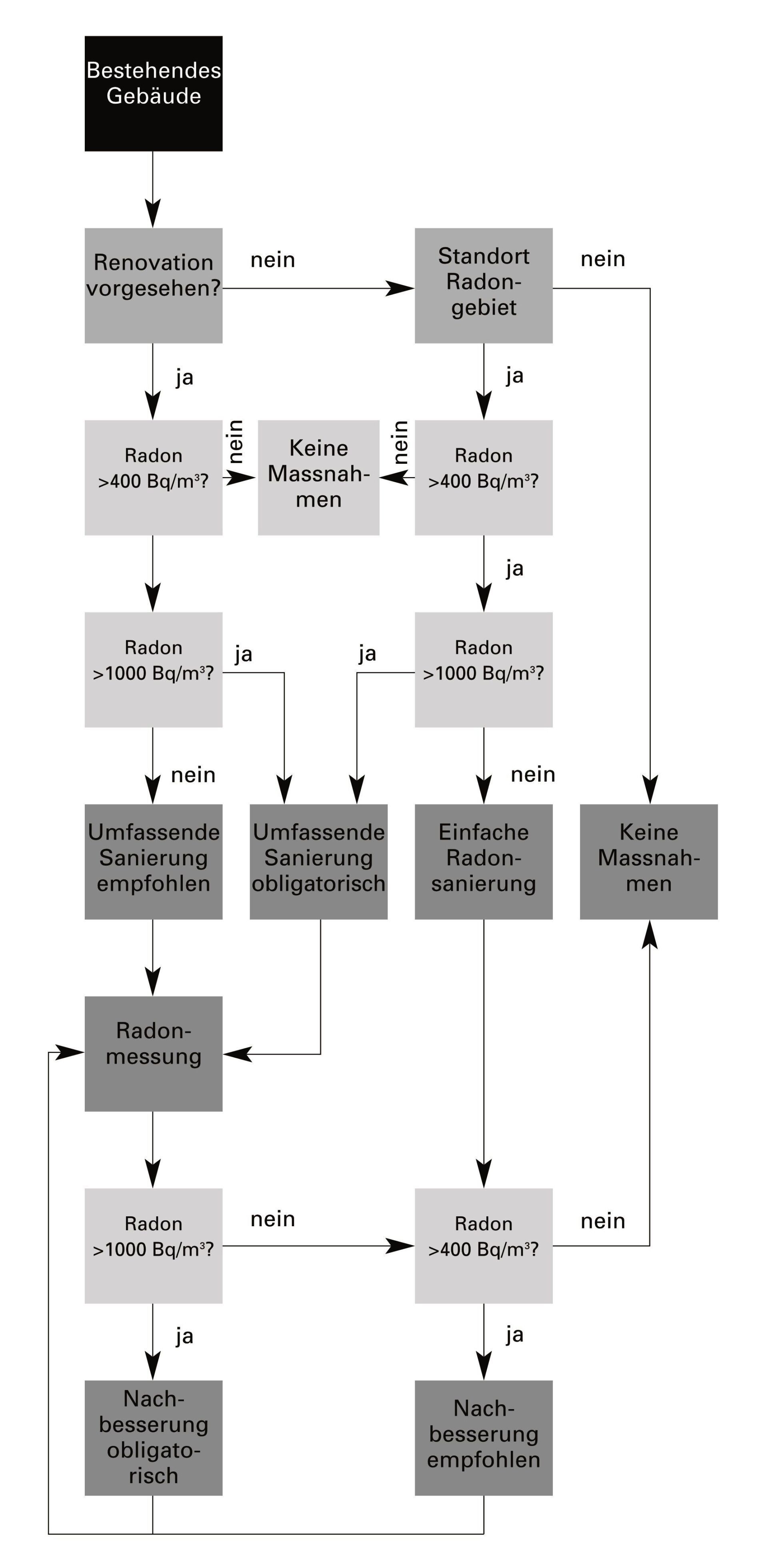

Radon-Check, um die Dringlichkeit einer Radonmessung im Gebäude zu bestimmen

1. Allgemein

In Gebäude eingedrungene radonhaltige Bodenluft verursacht rund 40 % der durchschnittlichen Strahlenbelastung der Bevölkerung. In der Schweiz sind knapp 10 % aller Lungenkrebserkrankungen auf Radon zurückzuführen. Mit 240 Todesopfern pro Jahr stellt Radon den gefährlichsten Krebserreger im Wohnbereich dar. Weil wir Radon und die Strahlenbelastung mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können (unsichtbar, geruchlos), wissen viele Betroffene nichts von ihrer Gefährdung. Diese tritt nicht nur in den Radongebieten auf. Auch die Bauart und die Bausubstanz haben einen entscheidenden Einfluss auf die Radonbelastung im Gebäude. So können beispielsweise moderne Komfortlüftungen bei fehlerhafter Planungoder Ausführung ein erhebliches Radonrisiko darstellen.

1.1 Radon – was ist das?

Radon ist ein im Boden vorkommendes radioaktives Edelgas. Es entsteht aus dem Zerfall von Radium, welches wiederum ein Zerfallsprodukt von Uran ist. Da Uran fast allgegenwärtig in der Erdkruste auftritt, ist auch Radon praktisch überall im Boden zu finden. Radon-Atome können weiter zerfallen. Dabei entstehen radioaktive Folgeprodukte. Diese so genannten Folgeprodukte schweben in der Atemluft. In Innenräumen lagern sie sich allmählich an Gegenständen, Staubpartikeln und feinsten Schwebeteilchen ab. Sie können beim Einatmen in die Lunge geraten, sich auf dem Lungengewebe ablagern und dieses bestrahlen, wodurch bösartige Lungentumore entstehen können.

1.2. Gesundheitliche Auswirkungen

Radonfolgeprodukte sind nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Radon wird als Edelgas ein- und wiederaus geatmet. Die Radonfolgeprodukte hingegen setzen sich in der Lunge ab und bestrahlen das Lungengewebe.

Radon verursacht in der Schweiz 200 bis 300 Todesfälle pro Jahr und ist nach dem Rauchen die wichtigste Ursache für Lungenkrebs.

1.3 Grenzwerte für die Radonkonzentration

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wurden 2018 in der eidg. Strahlenschutzverordnung (StSV) Grenz- und Richtwerte für die Radongaskonzentration festgelegt. Architekten und Bauplaner sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Planungsaufträge einen fachgerechten Radonschutz zu gewährleisten. Radioaktivität wird in Becquerel (Bq) gemessen. Bei Messwerten über 300 Bq/m3 in Wohnräumen resp. über 1000 Bq/m3 in Arbeitsräumen sind Sanierungen obligatorisch. Für Neubauten, Umbauten und Sanierungen gilt ein Richtwert von 400 Bq/m3, der ebenfalls zwingend einzuhalten ist, falls dies mit einfachen baulichen Massnahmen möglich ist, was praktisch immer der Fall ist. Die Nicht-Einhaltung des Radonrichtwertes gilt als Baumangel im Sinne des Obligationenrechts und kann eine Haftung der Werkunternehmer und Bauplaner auslösen. Mieter können vom Vermieter eine Messungverlangen, wenn Anhaltspunkte für eine Grenzwertüberschreitung bestehen. Ist der Grenzwert überschritten, muss der Vermieter das Gebäude innerhalb von drei Jahren sanieren. Radon kann sich bereits bei tiefen Konzentrationen schädlich auswirken. Das BAG empfiehlt deswegen bei Neubauten in Bezug auf den Schutz vor Radon die Anforderungen zur Erlangung des Zertifikats MINERGIE-ECO zu berücksichtigen. Dabei darf die Radonkonzentration 100 Bq/m3 nicht überschreiten. Im Freien wird das Gas mit der Luft vermischt und stark verdünnt. Die Radonkonzentration in den Häusern ist wesentlich grösser als im Freien, wo der natürliche Radongehalt in Bodennähe etwa 10 Bq m3 beträgt.

1.4 Wie gelangt Radon in Gebäude?

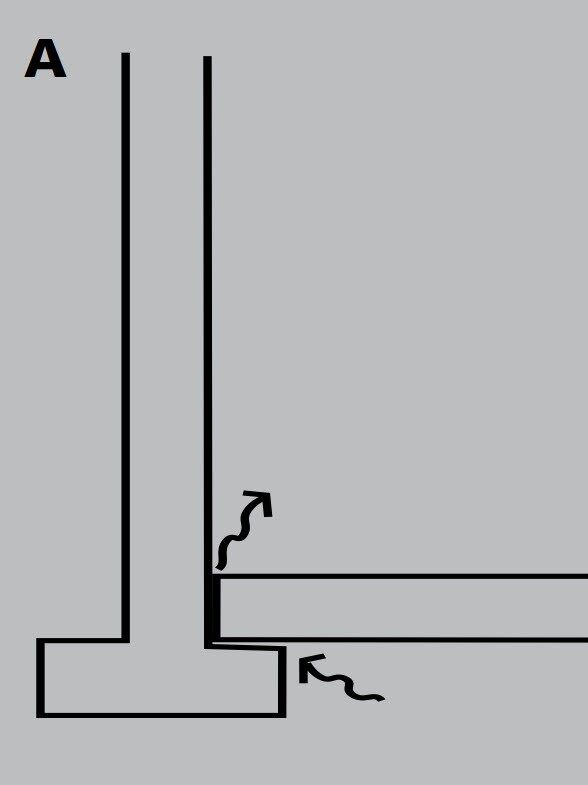

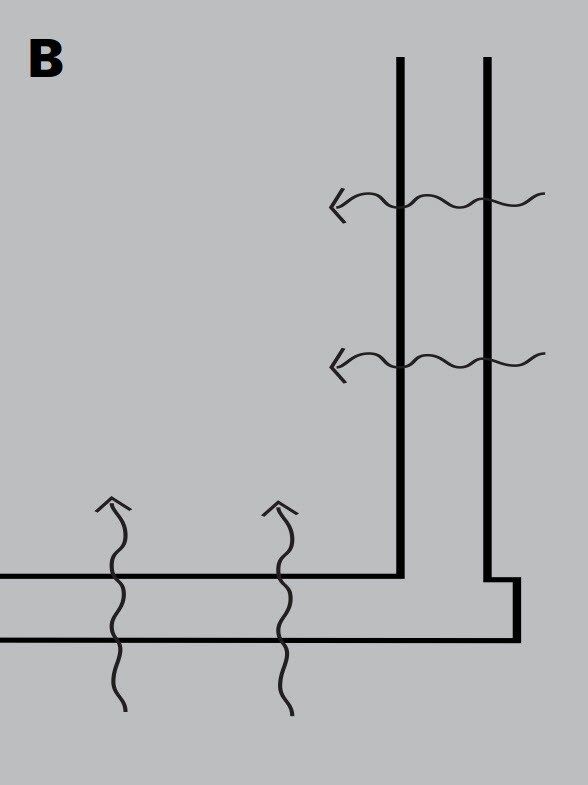

Radon kann auf zwei Arten in das Gebäude eindringen:

Als Bestandteil von Bodenluft, die durch Leckstellen oder Öffnungen in den erdberührenden Bauteilen eindringen kann (A)

Indem Radongasatome durch Boden und Wände diffundieren (B)

Radongasdiffusion

Mittels Radongasdiffusion werden nur geringe Mengen an Radongas durch Bauteile transportiert. Auch bei hohen Konzentrationen in der Bodenluft und relativ gasdurchlässigen Bauteilen ist nicht mit einer hohen Belastung zu rechnen.

Radonleckstellen

Ob radonhaltige Bodenluft in ein Haus eindringen kann, hängt davon ab, wie riss- und fugenfrei die erdreichberührenden Bauteile sind. Undichtigkeiten kommen in unterschiedlichster Art vor:

Risse und Fugen in Böden und Wänden

Durchführungen von Kabeln (v. a. mit Leerrohren) und Leitungen, usw.

Undichte Luft-Erdregister

Erdsonden

Kanalisationsrohre

Bodenschächte und Kontrollöffnungen

Licht- und andere Schächte im Kellerbereich

Kamine

Grössere Schwachstellen wie Naturböden in Kellern aus Erde, Kies oder Bruchstein

Durchlässige Konstruktionen (z.B. Holzbalkendecken, Tonhohlkörperdecken, Bruchsteinmauerwerk)

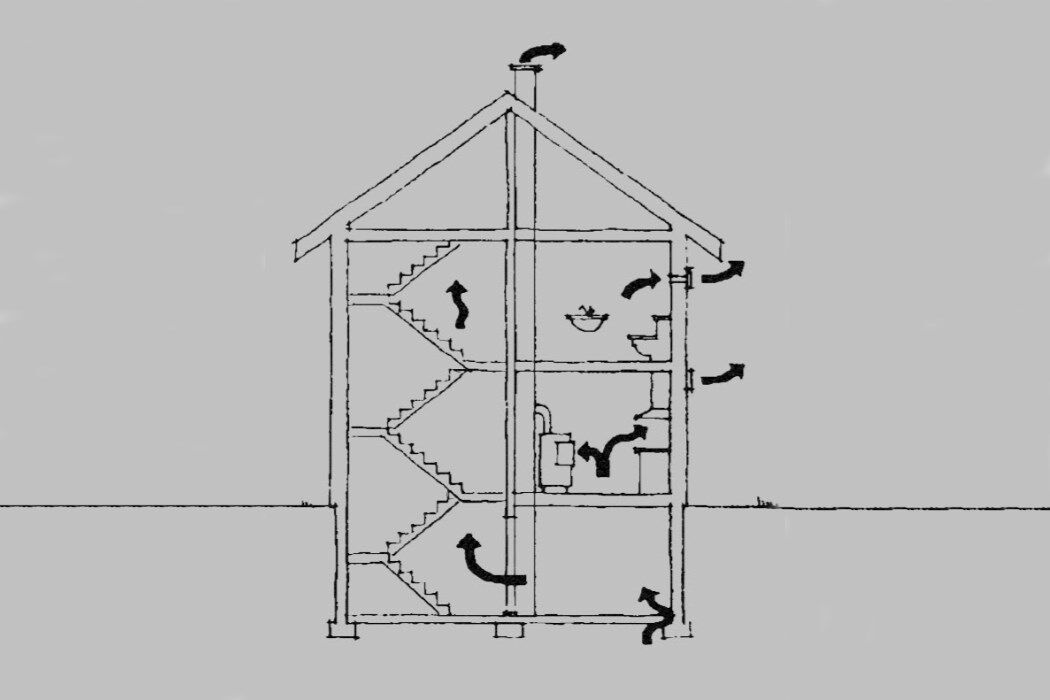

1.5 Wo ist die Radonkonzentration in Gebäuden am höchsten?

Radon dringt vom Erdreich her in das Gebäude. Übermässige Radonbelastung ist in der Regel ein Problem von Aufenthaltsräumen in Erdreichnähe, also in Untergeschossen. Betroffen sind aber auch Erdgeschosswohnungen über Keller- oder Hohlräumen. Jede Strategie, die Aufenthaltsräume vom Erdreich «abzukoppeln», (zum Beispiel durch eine gasdichte Kellertür oder einen ausserhalb des Gebäudes liegenden Kellerabgang), entschärft deshalb die Radongefahr.

2. Vorgehensweise zum Schutz vor Radon

Sowohl für Neubauten wie auch für die Sanierung bestehender Gebäude empfiehlt es sich, die nachstehende Strategie zu verfolgen. Die sieben Schritte umfassen von Fall zu Fall andere Aspekte, werfen spezifische Fragen auf und führen zu situationsbezogenen Lösungen. Nur am konkreten Objekt kann das passende Massnahmenpaket zusammengestellt werden.

2.1 Ausgangslage klären

Jedes Haus befindet sich in einem spezifischen Umfeld und jedes Bauprojekt hat seine besondere Ausgangslage (Radongebiet, Sanierungsbedarf, Grundwasser, usw.). Die gründliche Analyse ist unumgänglich für eine erfolgreiche Sanierung und die Erstellung von Neubauten.

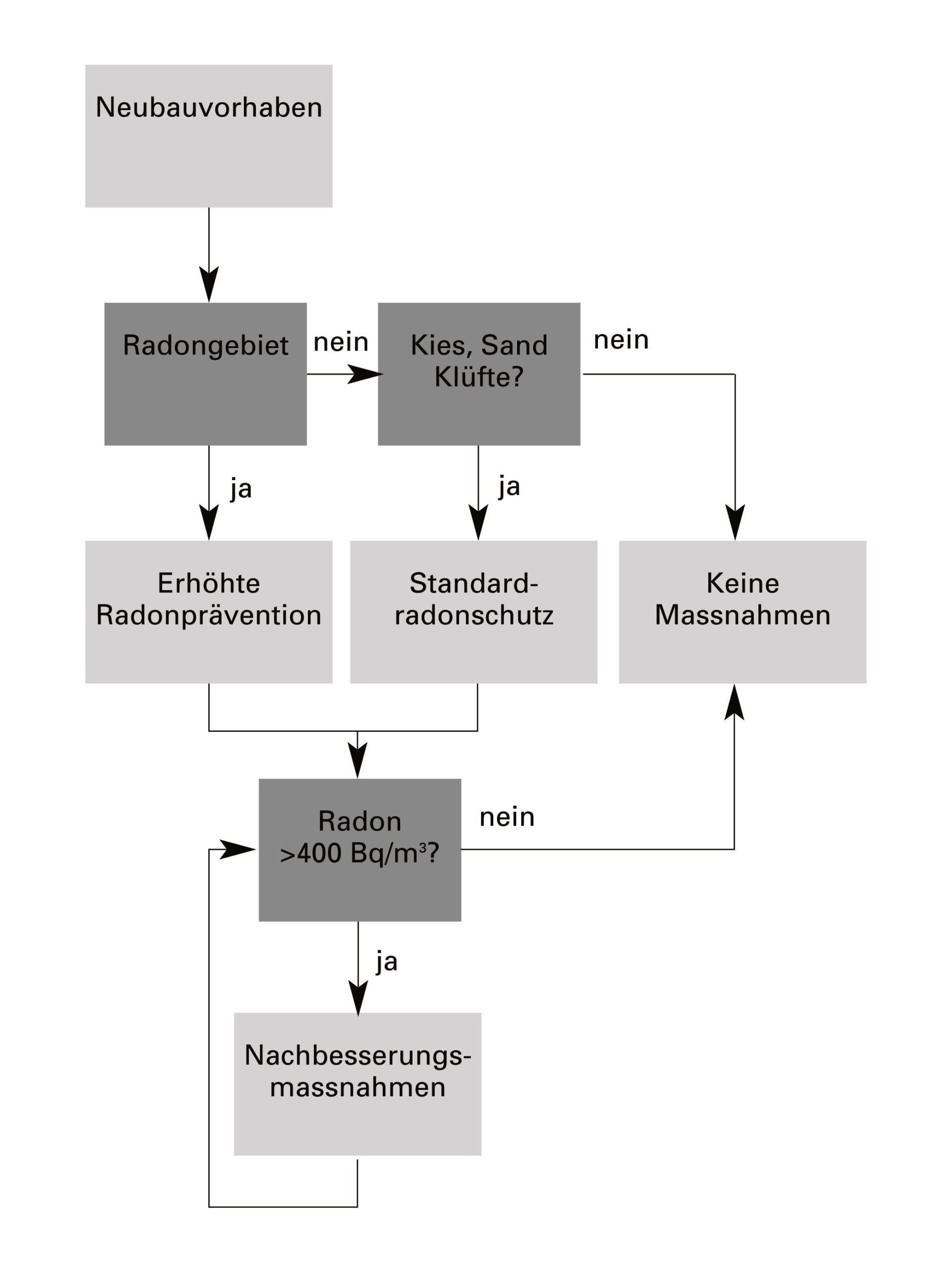

2.2 Beurteilung der Radonbelastung

Bei Neubauten bedeutet dies die Beschaffung der Informationen darüber, ob das Bauvorhaben in einem Radongebiet liegt und welche Bodenbeschaffenheit (Kies, Grundgestein, Lehm) zu erwarten ist. Bei bestehenden Gebäuden bilden die Ergebnisse der Messung die Grundlage der Massnahmenplanung. Die Einschätzung der Belastung bestimmt massgeblich mit, wie aufwendig der Schutz konzipiert werden soll bzw. ob überhaupt Massnahmen nötig sind. (Prüfen der Radonkonzentration mittels Radonkadaster www.ch-radon.ch)

2.3 Konzeptionelle Massnahmen

In den frühen Planungsphasen fallen viele Entscheidungen, die das Radonproblem massgeblich entschärfen oder sogar lösen können (zum Beispiel keine Wohnräume im UG, keine offenen Vertikalerschliessungen von Kellerräumen ins Erdgeschoss, usw.). Es sollte eine dichte Bodenkonstruktion, zum Beispiel eine Betonfundamentplatte, mit möglichst wenig Bodendurchdringungen durch Leitungen, Schächte usw. geplant werden. Eine zweite Dichtungsebene (Stahlbetondecke) über dem Untergeschoss und ein abgeschlossener Kellerabgang sind vorteilhaft. Schächte für Leitungen und Lifte, Kamine und Komfortlüftungen sind so zu planen, dass sie nicht zu Transportkanälen für Radon in Aufenthalts- und Wohnräumen werden. Bei Komfortlüftungen muss ausserdem darauf geachtet werden, dass die zugeführte Frischluft radonfrei ist und möglichst nicht in Bodennähe angesogen wird. Das BAG empfiehlt die Aussenluft 1,5 - 3 Meter über dem Terrain zu fassen.

2.4 Radonschutz durch Abdichtungsmassnahmen

Durch dichte Baukonstruktionen bei Neubauten und durch Abdichtungsmassnahmen bei Sanierungen gegen das Erdreich hin oder gegen belastete Räume soll das Eindringen von Radon verhindert werden. Wenn es nicht gelingt, die Bauteile genügend abzudichten, kann es notwendig werden, die Aufenthaltsräume gegen radonbelastete Kellerräume abzudichten. Je nachdem ob es sich um einen Neubau oder eine zu sanierende Altbauliegenschaft handelt, sind die einzelnen Massnahmen unterschiedlich zu kombinieren.

Beispiele für Massnahmen

(ohne Unterscheidung von Neu- und Umbauten)

a) Absperren des Erdreichs mit Dichtungsbahnen

Eine Folie wird in der Baugrube verlegt und nach Erstellung des Untergeschosses an den Aussenwänden hochgeführt.

b) Raumseitige Flächenabdichtung

Zur Sanierung bestehender Bauten können flächige Abdichtungen meist nur raumseitig angebracht werden. Nebst Dichtungsbahnen stehen hier auch flüssige oder spachtelbare Dichtungssysteme zur Auswahl. Auch bei Innenabdichtungen gilt: Geeignet ist, was auch als Feuchteschutz taugt. Bei wärmegedämmten Bauteilen gegen das Erdreich kann die Dampfsperre auch den Radonschutz übernehmen.

c) Dichten von Fugen, Rissen, Löchern und Durchbrüchen

Die Abdichtung von Böden, Decken und Wänden ist nur wirksam, wenn die Vielzahl von Öffnungen, gewollte und ungewollte, fachgerecht abgedichtet sind. Dauerelastische Kitte sind geeignet, um Ritzen, Fugen (beispielsweise Anschlüsse von Rohrdurchführungen) und kleine Löcher abzudichten, selbst wenn sie in geringem Masse Bewegungen aufweisen (zum Beispiel Temperaturdehnungen).

d) Leitungsdurchführung in Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchführungen können durch Rohrhülsen erfolgen, welche mit der Dichtungsfolie durch Verschweissen oder Verkleben verbunden werden. Natürlich darf man nicht vergessen, das Leerrohr mit den Kabeln bzw. Leitungen mit dauerelastischem Dichtungsmaterial abzudichten.

e) Dichten von Öffnungen (Türen, Fenstern, Klappen, usw.)

Sollen Türen, Klappen, Schachtdeckel und ähnliche Elemente radondicht ausgebildet sein, ist folgendes zu beachten:

Elastische Dichtungsprofile sind der einzige richtige Ansatz, um ein zu öffnendes Bauteil, bzw. dessen Fälze, in genügendem Masse abzudichten. Allerdings muss die Dichtung lückenlos umlaufendund fachgerecht eingepasst sein.

Schwellen von Türen, die eine hohe Radondichtigkeit gewährleisten müssen, sollten wenn möglich als Anschlag ausgebildet und mit einem elastischen Dichtungsprofil, das mit den seitlichen Falzdichtungen verbunden ist, ausgerüstet sein.

Kellertüren mit alten Schlössern weisen oft Schlüssellöcher auf, die bei einer Radonsanierung geschlossen werden sollten.

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass Dichtungsmassnahmen mit einer erheblichen Unsicherheit belastet sind, vor allem bei Sanierungen. Es ist immer damit zu rechnen, dass der Erfolg nicht imgeplanten Ausmass eintritt. Abdichtungsmassnahmen müssen deshalb äusserst vorsichtig konzipiert und mit ganz besonderer Sorgfalt ausgeführt werden. Oft führen sie erst in Kombination mit lüftungstechnischen Massnahmen zum Erfolg.

Fundamentplatten sind Streifen- oder Einzelfundamenten vorzuziehen. In Radongebieten sollten generell nur Plattenfundamente eingesetzt werden.

Bauten, die wasserdicht ausgeführt werden, sind gleichzeitig auch radondicht. In Baugebieten mit hoch liegendem Grund- oder Hangwasserspiegel ist deshalb ein guter Schutz vorhanden. In Gebieten mit einem hohen Radonvorkommen (durchlässige Bodenstruktur) kann auf die gut eingeführte Abdichtungstechnologie von grundwasserdichtem Bauen zurückgegriffen werden.

Ausserhalb von Radongebieten bieten durchgängig armierte Betonkonstruktionen im Untergeschoss genügend Sicherheit vor Radon aus dem Erdreich.

2.5 Radonschutz durch Lüftungsmassnahmen

Radonhaltige Bodenluft dringt in das Gebäude ein, wenn im Gebäudeinneren ein niedrigerer Druck herrscht, als im Erdreich. So ein Druckgefälle hat verschiedene Ursachen:

In jedem Gebäude besteht ein thermikbedingtes Druckgefälle von oben nach unten, da warme Luft nach oben steigt. Diese natürliche Druckdifferenz tritt im Winter durch die Thermik der aufsteigenden Heizungsluft stärker auf und kann durch Einbauten wie Lift- oder Lüftungsschächte verstärkt werden.

Unterdruck erhöhend wirken auch technische Anlagen wie Abluftventilatoren für Badezimmer, Küchenabzüge, Tumblerentlüfter usw., wenn ungenügende Nachströmöffnungen vorhanden sind.

Zimmeröfen, Speicheröfen und Cheminées erzeugen durch den Kaminzug ebenfalls Unterdruck, wenn sie keine separate Frischluftzufuhr von aussen aufweisen. Der Kaminzug ist in der Regel auch wirksam, wenn kein Feuer brennt, da dicht schliessende Öfen oder Kaminklappen die Ausnahme bilden.

Mögliche Lüftungsstrategien:

a) Unterdruck eliminieren

Die Druckdifferenz zwischen Bodenluft und Kellerluft ist die treibende Kraft für die Radoninfiltration. Es ist daher folgerichtig, dass in jedem Fall als Erstes die für den Unterdruck verantwortlichen Faktoren identifiziert und so weit als möglich entschärft werden.

b) Unterlüften des Gebäudes

Beim Unterlüften von Gebäuden wird passiv oder aktiv (ventilatorbetrieben) radonbelastete Bodenluft abgeführt. Dabei kommen zwei grundsätzlich verschiedene Vorgänge zum Einsatz:

Hohlräume oder durchlässige Füllungen werden entlüftet. Die nachfliessende Frischluft verdünnt die geringen, aus dem Untergrund austretenden Radonmengen in genügendem Masse. Voraussetzung dafür bilden entsprechend grosse Lüftungsöffnungen.

In Hohlräumen oder in den Erdschichten unter dem Gebäude wirdein Unterdruck (gegenüber dem atmosphärischen Druck im Keller) aufgebaut. Hier ist eine gewisse Dichtigkeit und Undurchlässigkeit des Erdreiches erwünscht. Nur so kann mit geringer Förderleistung und sehr kleinen Volumenströmen ein ausreichender Unterdruck aufrecht erhalten werden, der verhindert, dass Bodenluft in die Wohnräume einfliesst.

c) Weglüften von radonhaltiger Luft aus Aufenthaltsräumen

Wenn das Eindringen von Radon nicht in genügendem Masse verhindert werden kann, muss die Radonkonzentration durch einen erhöhten Luftwechsel vermindert werden. Die Erhöhung des Luftwechsels bringt tatsächlich eine momentane Absenkung des Radonpegels (ca. eine Stunde). Da im Winter mit erhöhtem Luftwechsel durch vermehrtes Öffnen der Fenster die Zimmertemperatur sinkt und der Wohnkomfort beeinträchtigt wird, ist diese Strategie nur als Sofortmassnahme bis zu einer definitiven Sanierung zu empfehlen.

d) Künstlichen Überdruck im Gebäude erzeugen

Um radonhaltige Bodenluft am Eindringen ins Gebäude zu hindern, kann im Gebäudeinneren ein leichter Überdruck (1 - 2 Pascal) erzeugt werden, anstelle eines Unterdrucks unter der Bodenplatte. Der Einsatz einer Lüftungsanlage im Wohnbereich ist zweckmässig. Einfache mechanische Wohnungslüftungen mit Wärmerückgewinnung oder Luft-Luft-Wärmepumpen wurden in den letzten Jahren in Niedrigenergiehäusern eingesetzt. Sie sparen Energie und bieten einen hohen Frischluftkomfort. Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluftkanälen finden im Wohnungsbau zunehmend Verbreitung. Sie werden normalerweise so betrieben, dass Zu- und Abluftmenge gleich gross sind. Oft wird die Abluftförderung etwas grösser gehalten, dass ein geringer Unterdruck in der Wohnung bzw. in den Büroräumen entsteht. Dies kann aber zu Radon-Problemen führen, weil dadurch mehr radonhaltige Luft durch undichte Stellen ins Gebäude nachströmen kann. Bei Radonproblemen soll deswegen darauf geachtet werden, dass die Zuluftmenge etwas grösser ist als die Abluftmenge. Der Überdruck in Räumen mit Zuluft bzw. der Unterdruck in solchen mit Abluft sollte den Wert von 2 Pascal nicht überschreiten und muss periodisch mit einer zuverlässigen Messmethode kontrolliert werden.

e) Weglüften radonhaltiger Luft aus dem Keller

Da Radon im Untergeschoss ins Gebäude eintritt, kann versucht werden, durch einen erhöhten Luftwechsel die Radonkonzentration so zu verringern, dass die Kellerluft unbedenklich wird und auch kein namhafter Radontransport mehr vom Keller in die Aufenthaltsräume stattfinden kann. Das Problem liegt darin, dass Kellerlüftungen im Winter bei starker Auskühlung reduziert werden: Fenster werden geschlossen, Ventilatoren abgestellt. Die Massnahme kann deshalb nur als Sofortmassnahme im Sinne eines Provisoriums bis zur Realisierung definitiver Massnahmen empfohlen werden.

f) Unterdruck im Keller erzeugen

Mit einem Ventilator wird im Keller ein künstlicher Unterdruck erzeugt. Dadurch wird zwar mehr radonhaltige Luft aus dem Erdreich angesogen, aber auch die radonhaltige Luft kann nicht mehr in Wohnräume gelangen.

2.6 Überwachung der Ausführung

Ähnlich wie andere Spezialelemente am Bau, zum Beispiel die Dämmschicht, sollten die Massnahmen zum Radonschutz von der Bauleitung und der Bauführung besonders beachtet werden. Zwischenabnahmen von ausgeführten Abdichtungen sollten vorgeschrieben und durchgeführt sein, bevor weitere, zudeckende Arbeiten zur Ausführung kommen.

2.7 Erfolgskontrolle

Allein die Messung von Radon nach Abschluss der Arbeiten gibt Aufschluss über den Erfolg der Schutzmassnahmen.

3. Radonprävention bei Neubauten

Es ist zweckmässig, die Radonprävention je nach Ausgangslage mit unterschiedlichem Aufwand zu betreiben. Ob keine besonderen Vorkehrungen, nur ein «Standardradonschutz» oder eine «erhöhte Radonprävention» vorliegt, hängt in erster Linie davon ab, ob die Parzelle in einem Gefahrengebiet liegt und welche geologischen Gegebenheiten in der Baugrube angetroffen werden.

4. Radonsanierung bestehender Bauten

Wie bei Neubauvorhaben bestimmt die Ausgangslage auch bei bestehenden Bauten wesentlich, welche Massnahmen zur Sanierung zum Einsatz kommen sollten. Allerdings tritt hier der Begriff des Radongebietes in den Hintergrund, weil bei bestehenden Gebäudenvon konkreten gemessenen Belastungen ausgegangen werden kann.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu Radon sind auf der Homepage des Bundesamt für Gesundheit BAG abrufbar.