Rhythmus der Vergangenheit – ETH Umbau HPT-Gebäude

Wie verwandelt man ein architektonisches Erbe in ein zukunftsweisendes Forschungsgebäude? Wie gelingt es, den historischen Charakter zu bewahren und gleichzeitig den Anforderungen der Gegenwart gerecht zu werden? Vor dieser Herausforderung standen die Architekt*innen von Bob Gysin beim Umbau des HPT-Gebäudes auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich. Unsere Redaktion erhielt am 2. Oktober 2024 vor Ort exklusive Einblicke in die gelungene Metamorphose. Die Projektverantwortlichen zeigten, wie es gelingt, mit sensiblen Eingriffen denkmalgerecht und zeitgemäss zu bauen.

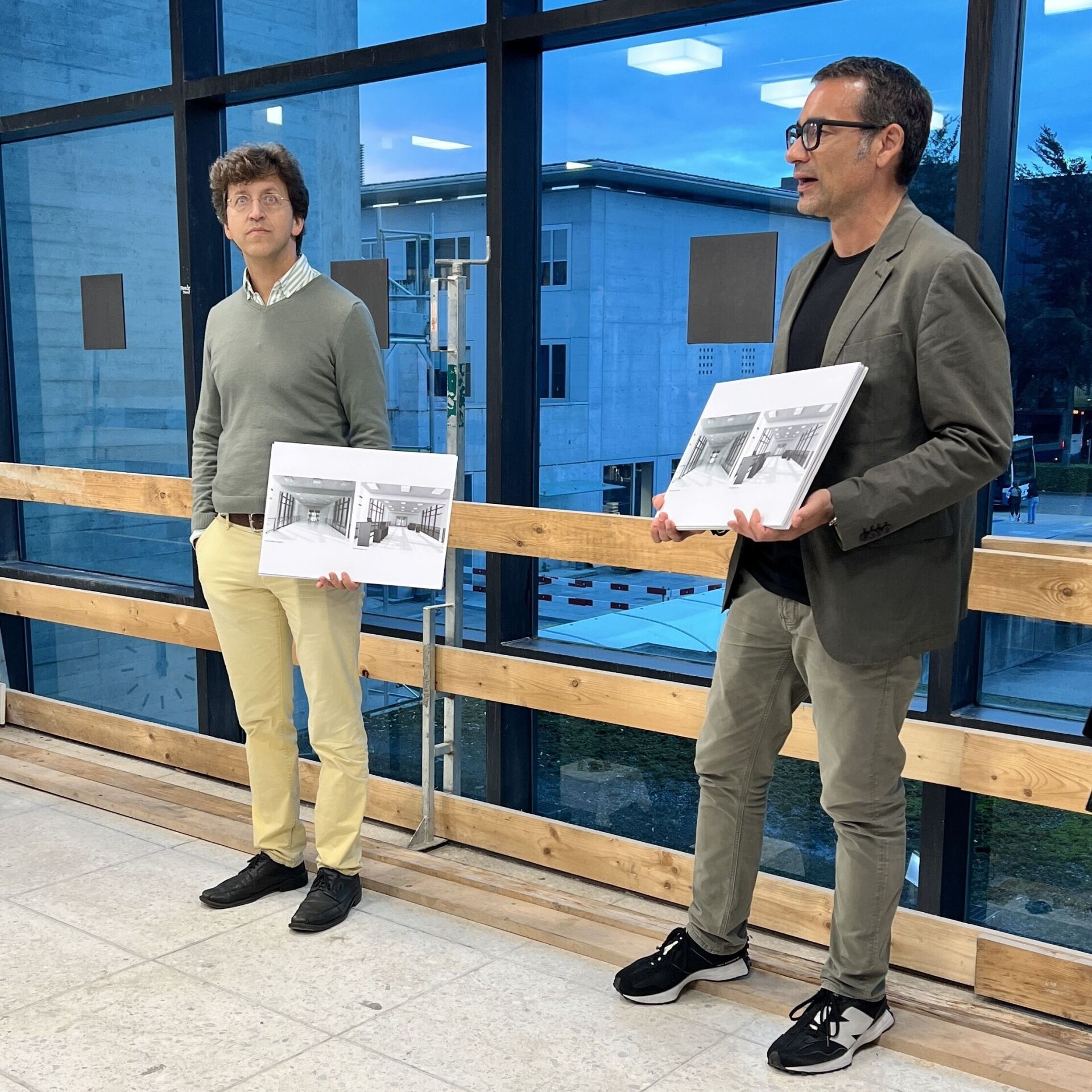

ETH Umbau HPT-Gebäude | Foto: Nina Farhumand

Nach vierjähriger Sanierungsphase öffnete das HPT-Gebäude der ETH Zürich seine Türen für eine erste Begehung. «Das Gebäude erzählt seine eigene Geschichte» – dieser Gedanke begleitete uns während der gesamten Besichtigung des sanierten Baus. Unter der fachkundigen Führung von Sebastian El Khouli und Felix Messerschmidt (Bob Gysin Partner), Martin Brunschwiler (Ghisleni Partner AG) und Matthias Köhler (Amt für Städtebau, Denkmalpflege) und erkundeten wir ein Bauwerk, das Vergangenheit und Zukunft vereint.

Gelungene Synthese zwischen Alt und Neu

Als eines der ersten Gebäude auf dem Hönggerberg der ETH Zürich errichtet, steht der von Albert Heinrich Steiner zwischen 1963 und 1967 realisierte Komplex wie ein Zeitzeuge der architektonischen Moderne. Der im Inventar der Denkmalpflege verzeichnete Gebäudekomplex besteht aus drei miteinander verbundenen Baukörpern. Die charakteristischen Sichtbetonkuben, die sich wie skulpturale Elemente erheben, beherbergen nicht nur Treppenhäuser, Aufzüge und technische Schächte, sondern verleihen dem Gebäude auch seinen unverwechselbaren Rhythmus. Die grösste Herausforderung bei der Sanierung lag, wie Sebastian El Khouli erläuterte, in der Balance zwischen Bewahren und Erneuern. Das «Steinersche Skelett» – ein Begriff, der die Ehrfurcht vor dem architektonischen Erbe spürbar macht – musste erhalten bleiben, während gleichzeitig modernste Standards implementiert wurden. Bei unserem Rundgang konnten wir erleben, wie behutsam und dennoch konsequent diese Transformation gelungen ist.

Offene Installationen | Foto: Nina Farhumand

Flexibilität statt Dogmatismus

Sebastian El Khouli erläutert in seinem Vortrag im Rahmen der Besichtigung drei grundlegende Ansätze für den Umgang mit dem architektonischen Erbe dieses bedeutenden Vertreters der Schweizer Moderne. Der erste vorgestellte Ansatz konzentriert sich auf die originalgetreue Rekonstruktion des historischen Zustands. Das Ziel ist es dabei, den charakteristischen baulichen Ausdruck der Steinerschen Architektur wieder erlebbar zu machen. Diese Herangehensweise respektiert die funktionalistische Formensprache und die präzise Materialwahl. Als zweiten Weg wird die Fortführung der grundlegenden Ideen und Prinzipien der Steinerschen Architektur unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen beschrieben. Dieser Zugang sucht eine Balance zwischen der Bewahrung der ursprünglichen architektonischen Qualitäten und der Integration zeitgemässer technischer und funktionaler Elemente. Der dritte von El Khouli erläuterte Ansatz gewährt gestalterische Freiheit bei klarer Abgrenzung zwischen historischer Substanz und neuen Komponenten. Moderne Ergänzungen werden bewusst als solche gestaltet und setzen sich vom Bestand ab, respektieren aber den architektonischen Geist des Gebäudes und seinen städtebaulichen Kontext.

Sanierungsmassnahmen – neues Leben im alten Gerüst

Im Südtrakt erfolgte ein Rückbau bis auf die Tragstruktur und die Gebäudehülle. Dabei wurde die gesamte Gebäudetechnik erneuert und die Laborausstattung durch moderne Einrichtungen ersetzt. Bestehende Kühl- und Kulturräume wurden umfangreich umgebaut und zeitgemässe Laborflächen geschaffen. Zur Optimierung der Gebäudelogistik wurden neue Aufzüge eingebaut. Gleichzeitig fand ein kompletter Austausch der Brandschutztüren statt, um aktuelle Sicherheitsstandards zu erfüllen. Die bewusst offengelassenen Installationen verleihen dem Gebäude einen industriellen Charakter. Historische Elemente wurden beim Rückbau originalgetreu rekonstruiert, während das Farb- und Materialkonzept eng an das ursprüngliche Erscheinungsbild angelehnt blieb, um die authentische Atmosphäre zu bewahren. Durch gezielten Rückbau und behutsame Modernisierung entstand ein faszinierendes Zusammenspiel, das zeigt: Tradition und Innovation schliessen sich nicht aus. Das Ergebnis ist ein harmonisches Gesamtkonzept, das Geschichte erlebbar macht und gleichzeitig zeitgemässe Funktionalität bietet – ein gelungenes Beispiel für moderne Denkmalsanierung.