Römische Bäder

Seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. ist der Bau von öffentlichen Badeanlagen, auch Thermen genannt, bekannt. Vorläufer dieser öffentlich zugänglichen Anlagen zur Körperpflege finden sich im alten Griechenland und lassen sich um die Zeit von 400 bis 300 v. Chr. datieren.

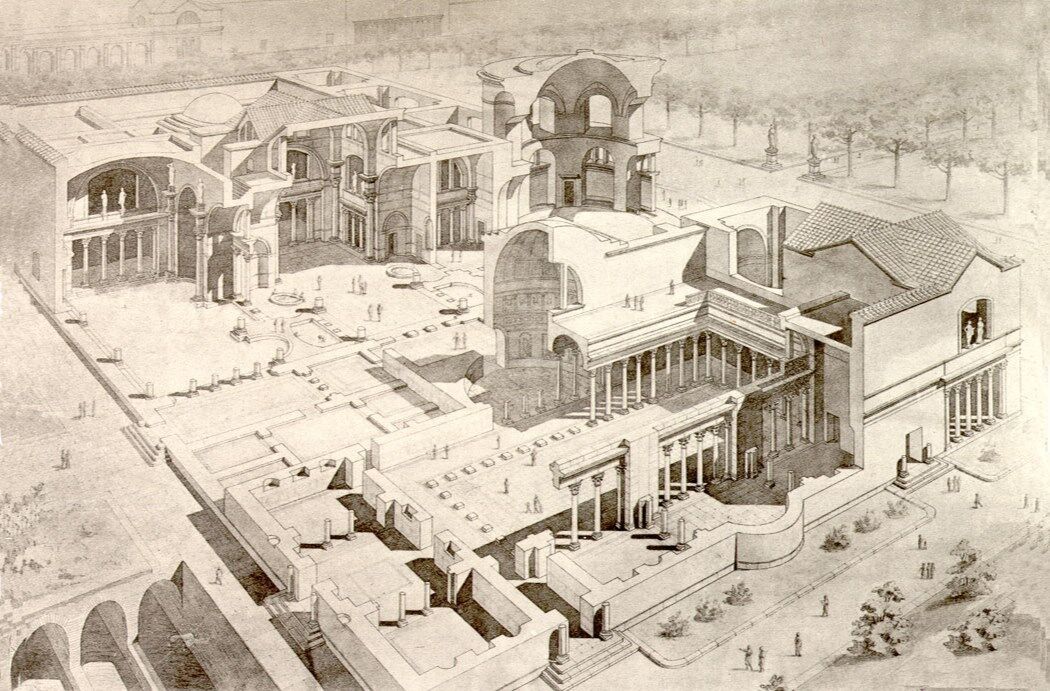

Caracalla- Thermen: Gesamtansicht

Daneben gab es private Bäder in den römischen Villen. Die Thermen unterschieden sich sowohl in der Prächtigkeit ihrer Ausstattung als auch in ihren räumlichen Dimensionen. Zudem erfüllten die Thermen neben Körperertüchtigung und Hygiene eine wichtige soziale Funktion: Sie waren ein Ort der Kommunikation und des gesellschaftlichen Lebens. Im Winter wurden die beheizten Räume zum Aufwärmen genutzt; im Sommer dienten besonders die Gärten als beliebte Treffpunkte. Teils wurden Thermen um Sportanlagen, ja sogar Wirtshäuser, Bibliotheken, Imbisse und Theater erweitert. Die Thermen waren im Besitz des Staates und konnten von Bürgern jeglicher sozialen Schicht gegen ein niedriges Entgelt besucht werden.

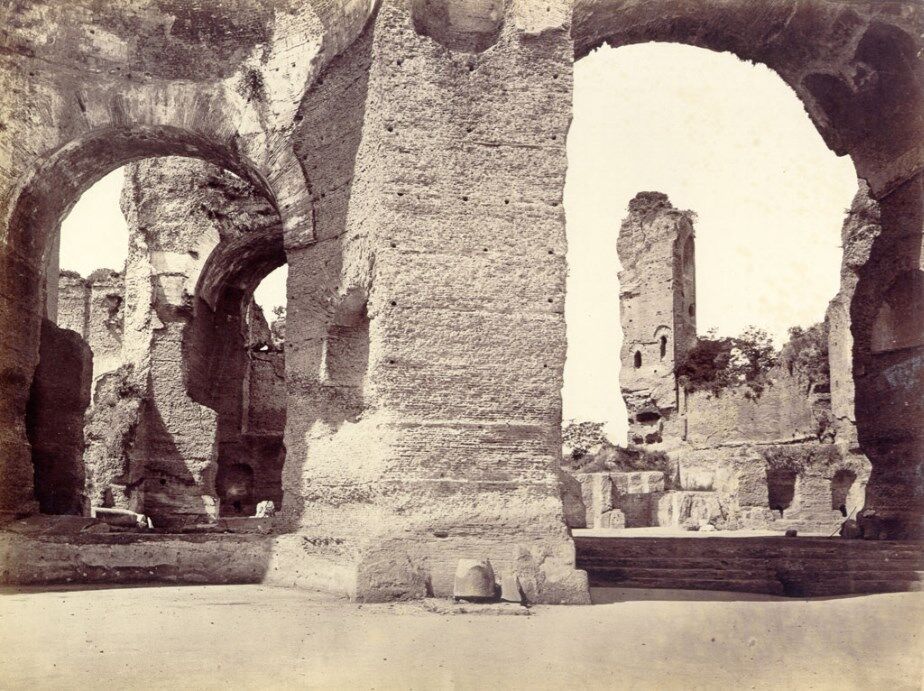

Ruine der Caracalla-Thermen

Thermenanlagen als Prestigobjekte der Herrscher

Die grössten öffentlichen Anlagen entstanden in der späten Kaiserzeit und dienten als Prestigeobjekte der Herrscher. Sie boten über 3000 Badegästen Platz. Die Räumlichkeiten der Bäder waren prachtvoll mit bunten Marmorböden, stuckverzierten Decken, mächtigen Säulen, Brunnen und Wandmalereien ausgestattet. Die Nischen waren mit Skulpturen geschmückt. Zu den berühmtesten Beispielen zählen die Caracalla-Thermen (212-216 n. Chr.) und die Diokletiansthermen (298-306 n. Chr.) in Rom. Die Caracalla-Thermen gehören heute zu den besterhaltenen Thermenanlagen. Das Areal hatte eine Fläche von circa 340 m x 330 m. Es waren geschätzt 9000 Arbeiter und Slaven täglich am Bau der Therme beteiligt.

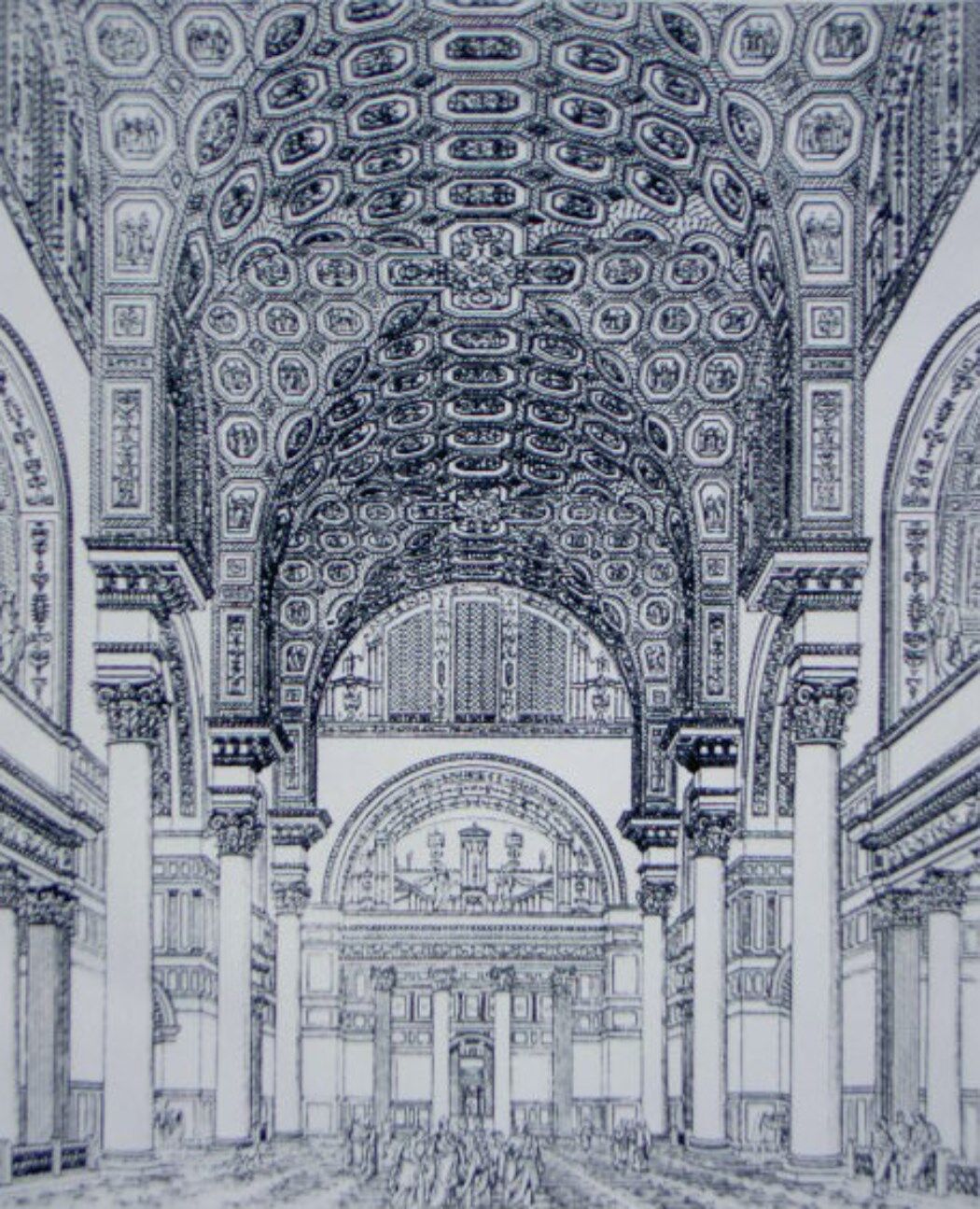

Caracalla-Thermen, Zeichnnung des Frigidariums (Kaltbad), aus dem Jahre 1899

Gliederung der römischen Thermen

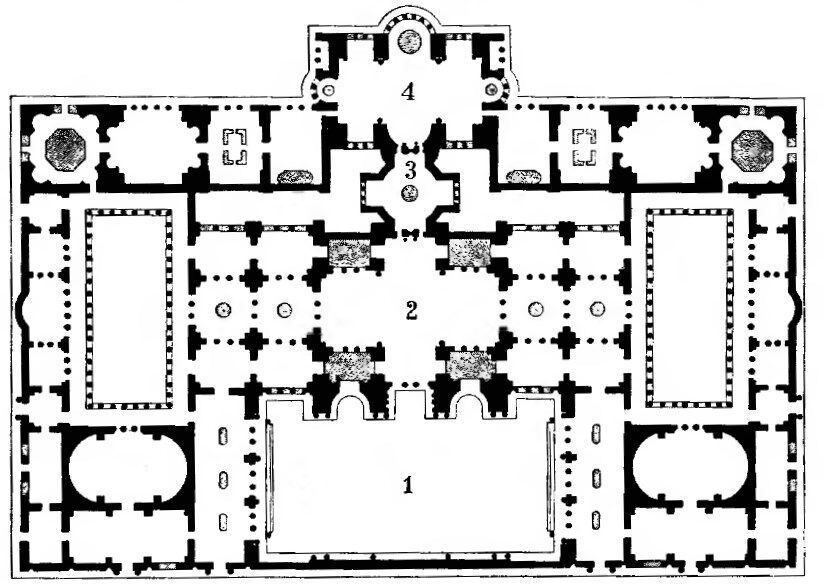

Der Aufbau der Bäder bestand aus einer systematischen Abfolge von Räumen. Dem An- und Auskleideraum (Vestiarium oder Apodyterium) schloss sich das Kaltbad (Frigidarium) an, indem eine Vorreinigung erfolgte. Das Frigidarium war der grösste Raum in der Therme und diente somit als Hauptaufenthaltsbereich. Dem folgten das lauwarme Bad (Tepidarium) und danach das heisse Bad (Caldarium). Im Tepidarium konnte der Badegast eine Massage geniessen. Zum Abschluss besuchte man ein Schwimmbad im Freien, das teilweise überdacht war.

Grundriss des Hauptgebäudes der Diokletianthermen, Abfolge der Räume: 1. Schwimmbad, 2. Frigidarium, 3. Tepidarium, 4. Caladarium

Bauweise und Heizsystem

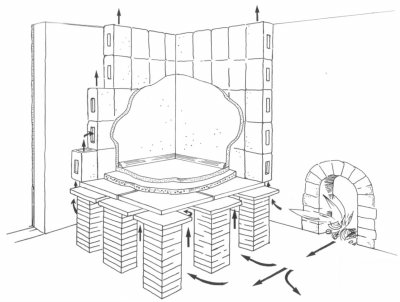

Die Innenräume waren teilweise mit Kuppeln überdacht; grosszügige Fensterflächen und Gewölbe aus Glasmosaiken ermöglichten einen Licht- und Wärmeeinfall. Die Wände bestanden aus mit Mörtel verbundenen Bruchsteinen oder Backsteinen und wurden mit Fresken verziert oder auch mit Marmor ausgelegt. Beheizt wurden die Thermen mit der gleichen Methode wie die Räume der Villen und Privathäuser der Oberschicht: Man nutzte sowohl Wand- als auch Fussbodenheizungen mit Heissluft. Die Heizkammern wurden mit Holzkohle – später mit trockenem Holz– beschickt; die heisse Luft stieg dann durch die Tonröhren (Tubuli) in den Wänden nach oben. Die Steinböden wiederum standen auf Pfeilern. Die Erwärmung der Böden erzielte man dadurch, dass die heisse Luft zwischen den Pfeilern zirkulierte. Diese Art der Heizung wird Hypokaustum genannt.

Schema eines Hypokaustum, Abb. Dietwulf Baatz/ Fritz-Rudolf Herrmann (Hrsg.), Die Römer in Hessen, Stuttgart Theiss 1989

Text: Nina Farhumand