Bains romains

La construction de bains publics, également appelés thermes, remonte au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Le précurseur de ces bains publics destinés à l'hygiène corporelle se trouvait dans la Grèce antique et date d'environ 400 à 300 avant J.-C.

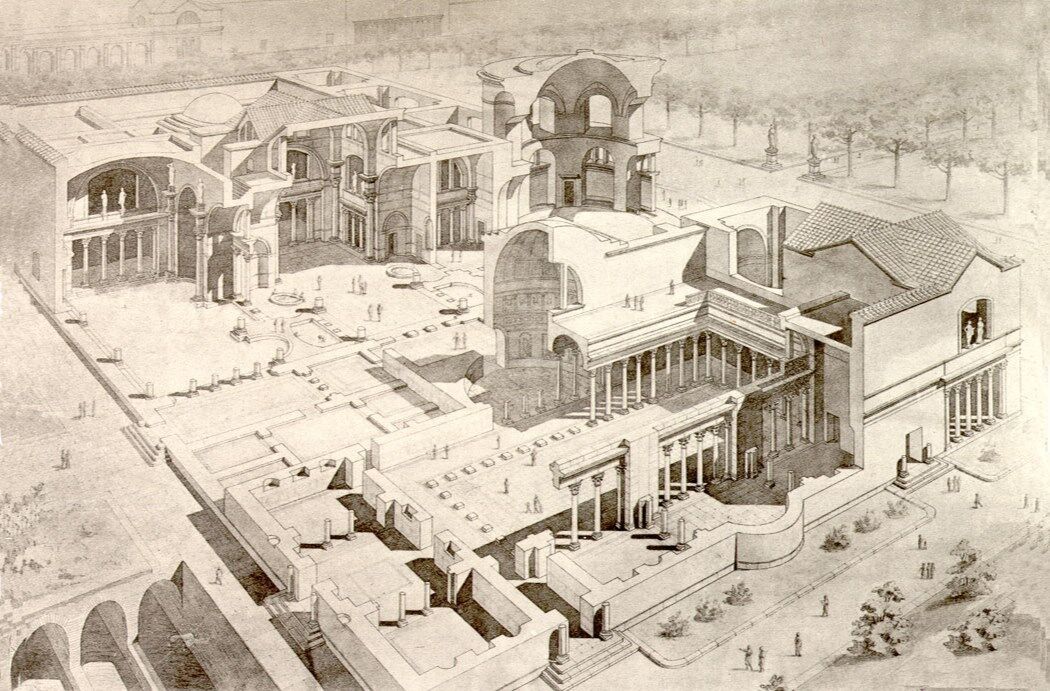

Thermes de Caracalla: Vue générale

Les bains privés existaient également dans les villas romaines. Les thermes se distinguaient tant par la somptuosité de leur décor que par leurs dimensions spatiales. Qui plus est, les thermes remplissaient également une fonction sociale importante, en plus d’être un lieu pour l’exercice physique et l'hygiène corporelle. Ils étaient un lieu de communication et de vie sociale. En hiver, les salles chauffées permettaient de se réchauffer. En été, les jardins étaient des lieux de rencontre très appréciés. Le programme des thermes comportait parfois des installations sportives, des auberges, des bibliothèques, des cafés et des théâtres. Les thermes étaient la propriété de l'État, et les citoyens de toutes les classes sociales pouvaient s'y rendre moyennant une modique somme.

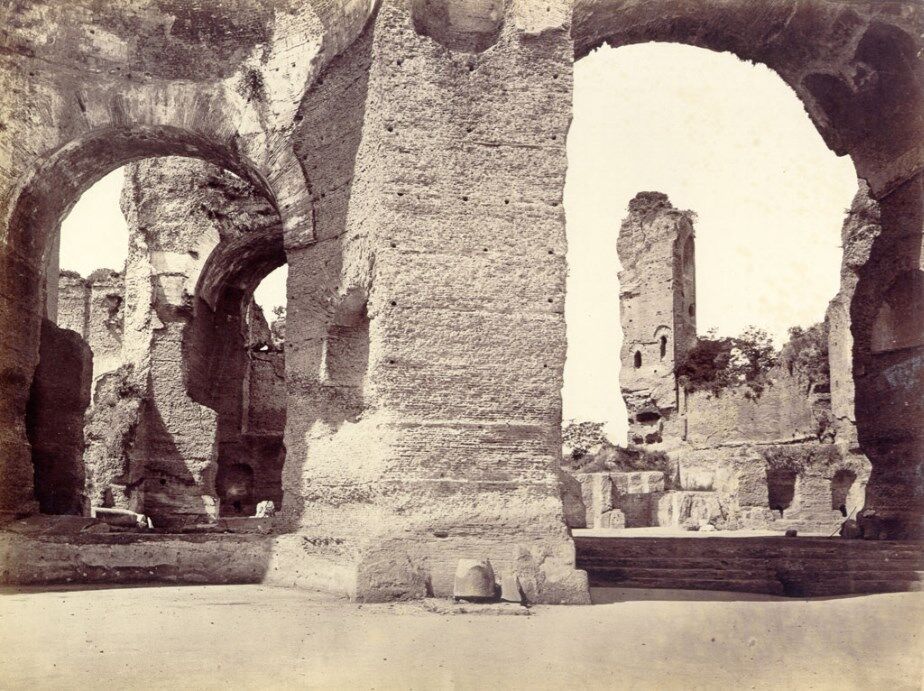

Ruines des thermes de Caracalla

Les thermes, objets de prestige pour les souverains

Les plus grandes installations publiques ont été construites à la fin de l'époque impériale et servaient d'objets de prestige pour les souverains. Ils pouvaient accueillir plus de 3000 baigneurs. Les locaux des bains étaient magnifiquement aménagés avec des sols en marbre multicolores, des plafonds ornés de stuc, d'imposantes colonnes, des fontaines et des peintures murales. Les niches étaient ornées de sculptures. Parmi les exemples les plus célèbres figurent les thermes de Caracalla (212-216 après J.-C.) et les thermes de Dioclétien (298-306 après J.-C.) à Rome. Les thermes de Caracalla font aujourd'hui partie des installations thermales les mieux conservées. Le site avait une superficie d'environ 340 m x 330 m. On estime que 9000 ouvriers et Slaves ont participé chaque jour à la construction des thermes.

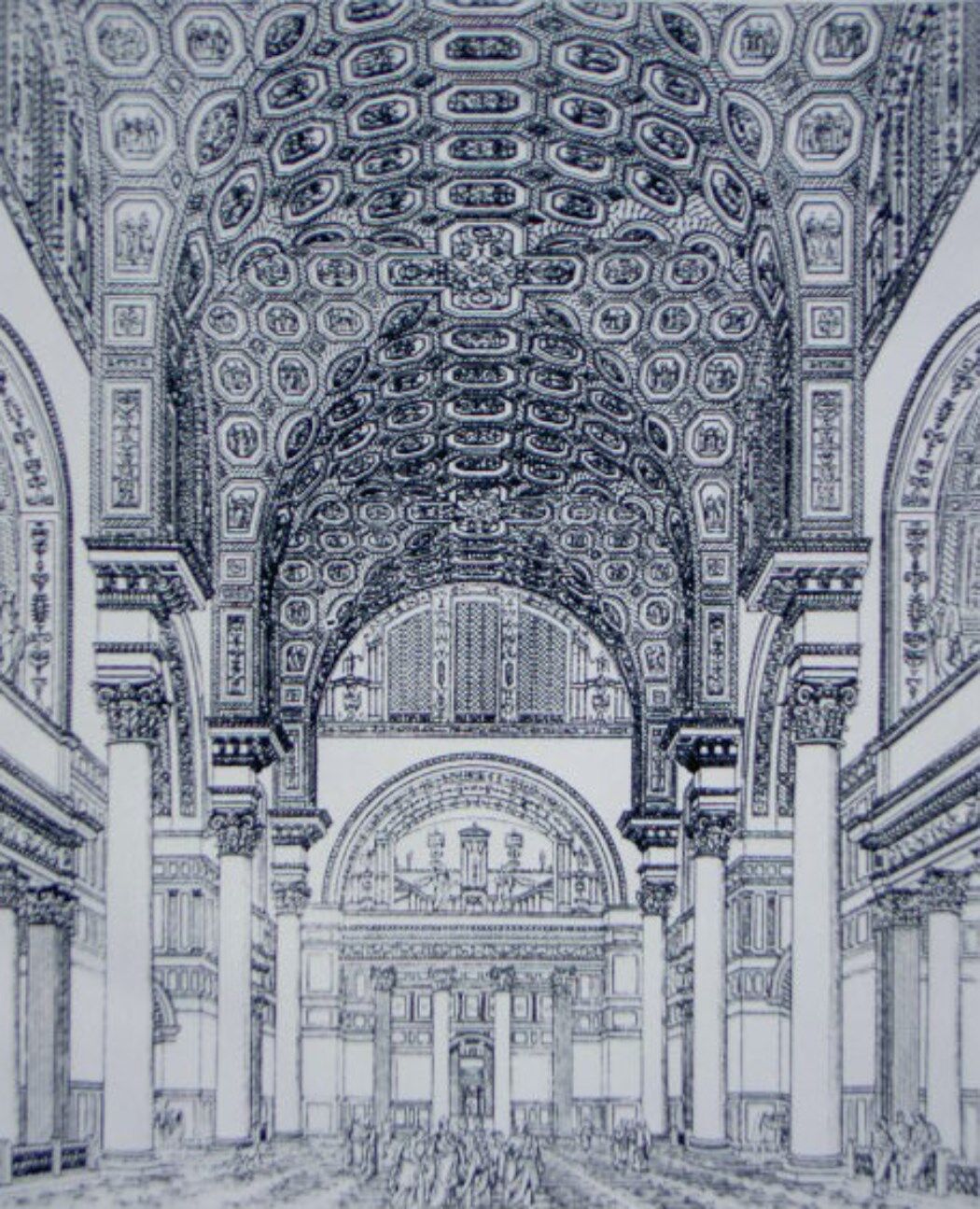

Thermes de Caracalla, dessin du frigidarium (bain froid), de 1899

Structure des thermes romains

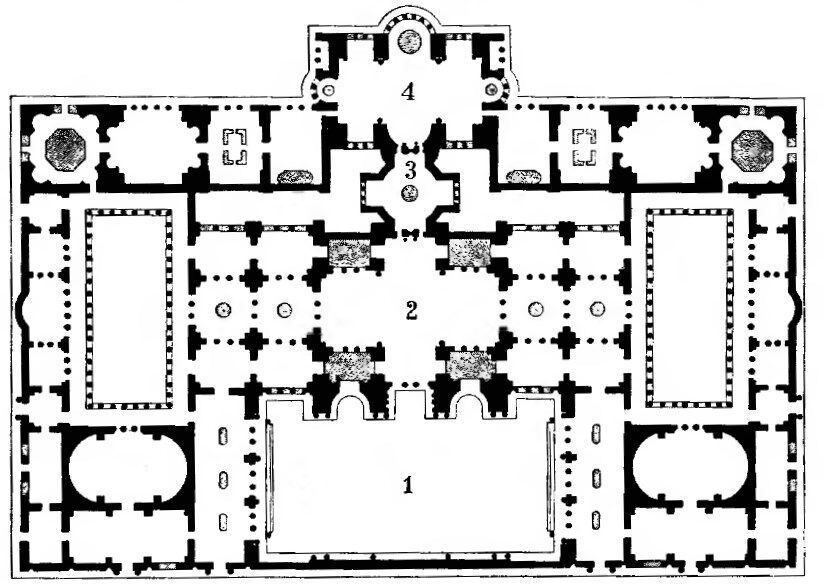

La structure des bains consistait en une succession systématique de salles thermales. Le vestiarium et l'apodyterium, à savoir les salles où l’on s’habillait et se déshabillait, étaient suivies d'une salle froide, le frigidarium, la première salle de bains des thermes. Généralement plus grand que les autres locaux, le frigidarium était le principal lieu de rencontre. Suivaient le tepidarium, les bains tièdes, puis le caldarium, les bains chauds. Dans le tepidarium, le baigneur pouvait profiter d'un massage. À la fin du parcours thermal se trouvait une piscine en plein air, partiellement couverte.

Plan d'étage du bâtiment principal des Thermes de Dioclétien, séquence des pièces: 1. Piscine, 2. Frigidarium, 3. Tepidarium, 4. Caladarium

Construction et chauffage

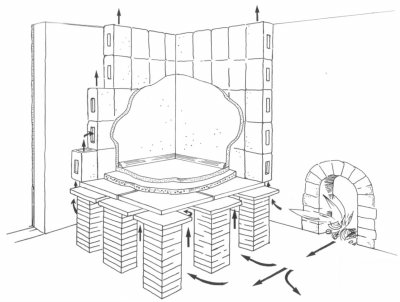

Les espaces intérieurs étaient en partie coiffés de coupoles. De grandes baies vitrées et des voûtes en mosaïque de verre laissaient pénétrer la lumière et la chaleur. Les murs étaient constitués de moellons liés au mortier ou de pierres de ruisseau. Les parois étaient décorées de fresques ou recouvertes de marbre. La méthode de chauffage des thermes était la même que celle adoptée pour les pièces des villas et des maisons privées de la classe supérieure. Dans les thermes, on utilisait à la fois des chauffages muraux et des chauffages au sol à air chaud. Les chambres de chauffe étaient alimentées par du charbon de bois – plus tard par du bois sec. L'air chaud montait à travers des tubes de terre cuite, appelés tubuli, encastré dans les murs. Les sols en pierre reposaient sur des piliers. Les sols étaient chauffés par l'air chaud qui circulait entre les piliers. Ce système de chauffage par le sol s'appelle hypocauste.

Schéma d'un hypocauste, Fig. Dietwulf Baatz/ Fritz-Rudolf Herrmann (ed.), Die Römer in Hessen, Stuttgart Theiss 1989

Texte: Nina Farhumand