Treppen

Definition

Treppen sind vertikale Verkehrswege, die eine Überwindung von Höhenunterschieden mit möglichst geringem Kraftaufwand ermöglichen. Sie dienen damit als begehbare Verbindung zwischen zwei in unterschiedlichen Höhen liegenden Ebenen.

Übersicht

Richtig planen und bauen

Eine sorgfältige Planung und einwandfreie Ausführung sind massgebend für Funktionalität, Langlebigkeit und Sicherheit. Planungsfehler lassen sich in der Regel später kaum mehr befriedigend korrigieren. Daher müssen der ästhetische Anspruch, die Anforderungen an den Baukörper und die Platzverhältnisse sorgfältig abgeklärt werden. Treppen müssen nicht nur auf den alltäglichen Betrieb, sondern ebenso auf den Transport von Lasten abgestimmt sein. Auch die Bedürfnisse von Menschen mit Gehbehinderungen sind zu berücksichtigen.

Häufige Fehler bei der Planung

Treppen gehören zu den unfallträchtigsten Stellen im Haus. Ursachen dafür sind:

Ungeeignete Trittverhältnisse

Rutschige Bodenbeläge

Mangelhafte Geländer

Fehlende Handläufe

Ungenügende Wahrnehmung oder Beleuchtung

Bei gewendelten Treppen sind die Stufen oft zu schmal, was das Abwärtsgehen erheblich beeinträchtigt

Die ungeschützten Kanten von Geländerfüllungen aus Glas bergen Gefahren und können keinen Handlauf ersetzen

Treppenart

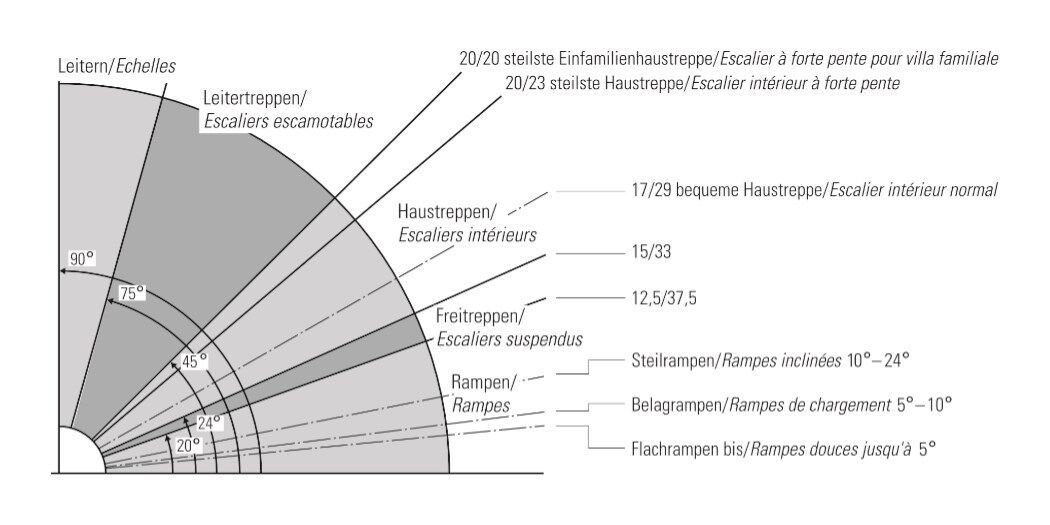

Nach der Neigung werden folgende Treppenarten unterschieden

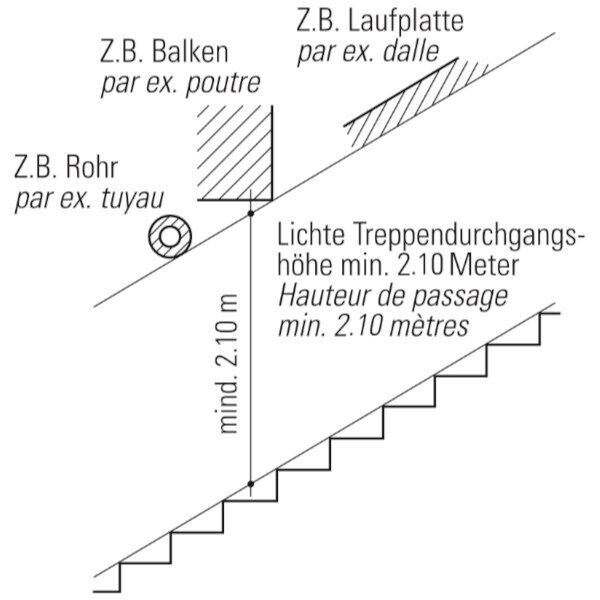

Rampen | Flach | Mittel | Steil |

Steigung | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 20° |

Steigungsverhältnis | bis 1:10 | bis 1:6 | bis 1:2,5 |

Geländerhöhe, min. | 90 cm | 90 cm | 90 cm |

Durchgangshöhe | 220 cm | 220 cm | 220 cm |

Treppen | Normal | Steil | Leitertreppe |

Steigung | 24° - 38° | 38° - 50° | 50° - 75° |

Steigungsverhältnis | vgl. Punkt 5) Treppenberechnungen | ||

Geländerhöhe, min. | 90 cm | 90 cm | 90 - 95 cm |

Durchgangshöhe | 180 - 200 cm | 155 - 180 cm | 105 - 165 cm |

Je flacher der Winkel, desto bequemer und sicherer ist eine Treppe. Komfortable Neigungswinkel sind solche um die 30°. Gut begehbare Treppen in Wohnhäusern sollten einen kleineren Neigungswinkel als 41° aufweisen. Bei steilen, langen Treppen sind Zwischenpodeste empfehlenswert. Nach jeweils 18 Steigungen ist ein Zwischenpodest anzuordnen. Die nutzbare Podesttiefe muss mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite entsprechen.

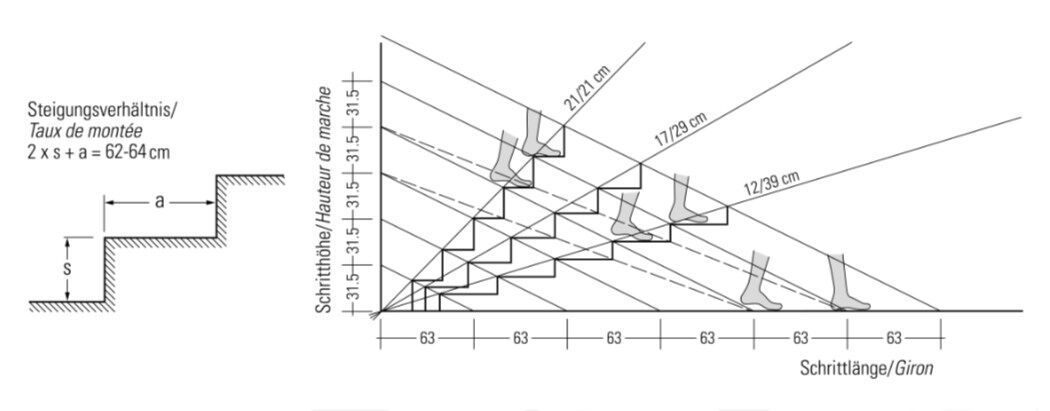

Treppenberechnungen

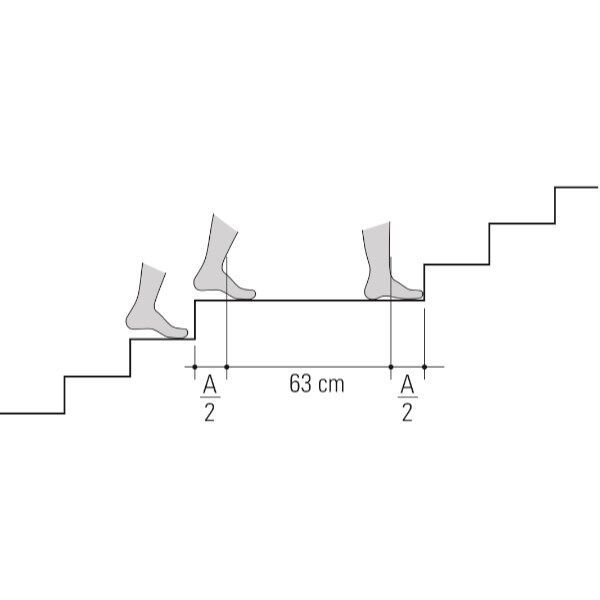

Das Steigungsverhältnis ist das Verhältnis von Auftrittlänge zu Höhendifferenz zwischen zwei Auftritten. Es sollte immer auf das Schrittmass des Menschen abgestimmt sein, damit Treppen und deren Podeste gut begehbar und verkehrssicher sind.

Das Steigungsverhältnis einer Treppe sollte sich in der Gehlinie gemessen nicht verändern.

Schrittmassformel

Die Schrittlänge des Menschen beträgt im Mittel auf ebenem Boden 63 cm. Daraus folgt die Regel für bequeme Treppen:

2 x s + a = 63 (62 - 64) cm (Beispiel: 2 x 17 cm + 29 cm = 63 cm)

Bei Anwendung der oben genannten Formel ergibt sich ein möglicher Bereich der Steigungen von 14 cm bis 20 cm und mögliche Auftritte von 26 cm bis 32 cm. Bei Mehrfamilienhäusern ist das Steigungsverhältnis 17,5/28 cm erwünscht.

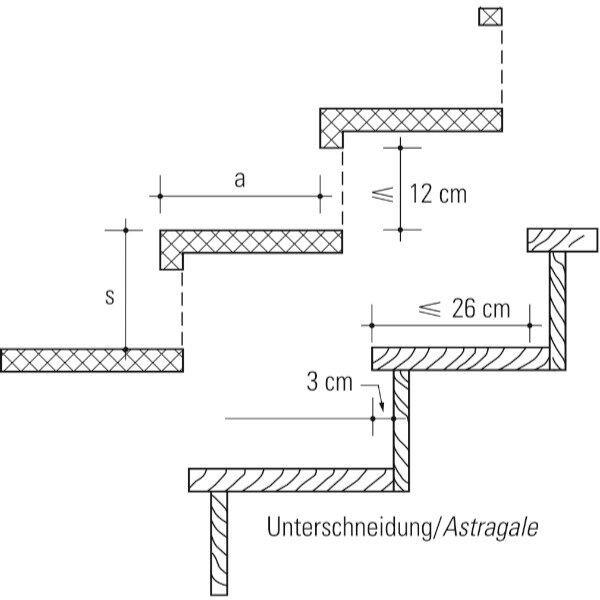

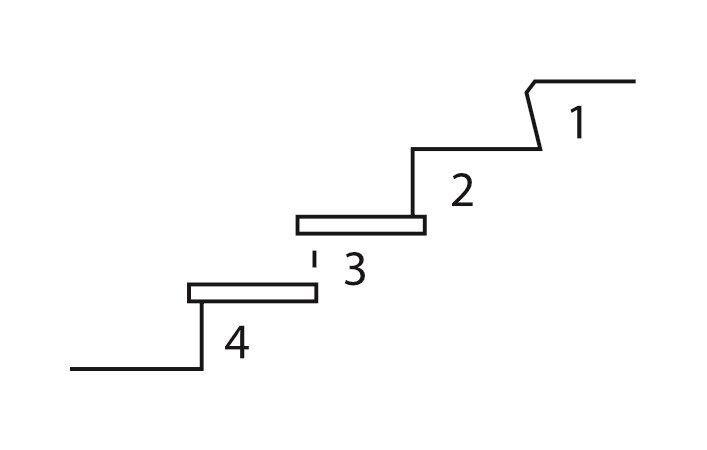

Auftritt und Steigung

Auf der Gehlinie sollten der Auftritt a) 25 - 29 cm und die Steigung s) 17 - 19 cm betragen. Stufen von gewendelten Treppen in Wohnhäusern sollten an der schmalsten Stelle eine Auftrittsbreite von 10 cm aufweisen. Stufen von gewendelten Treppen ausserhalb von Wohnungen sollten an der schmalsten Stelle einen Auftritt vonmind. 12 cm aufweisen. Um die feuerpolizeilichen Anforderungen zu erfüllen sollen die Tritte an der schmalsten Stelle sogar einen 15 cm breiten Auftritt haben.

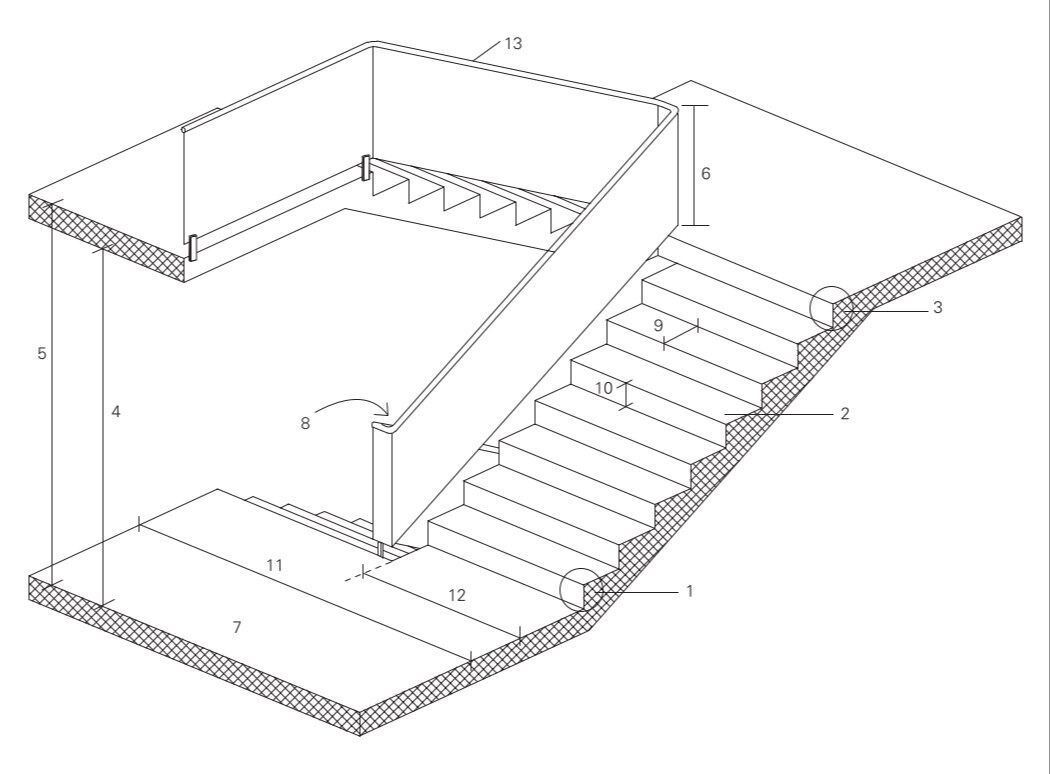

Treppengeometrie

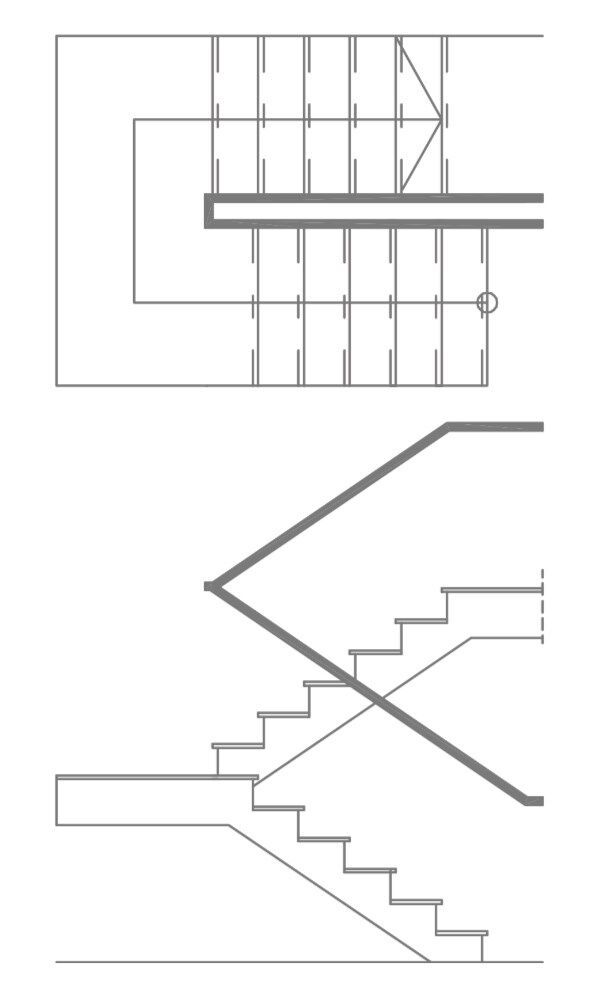

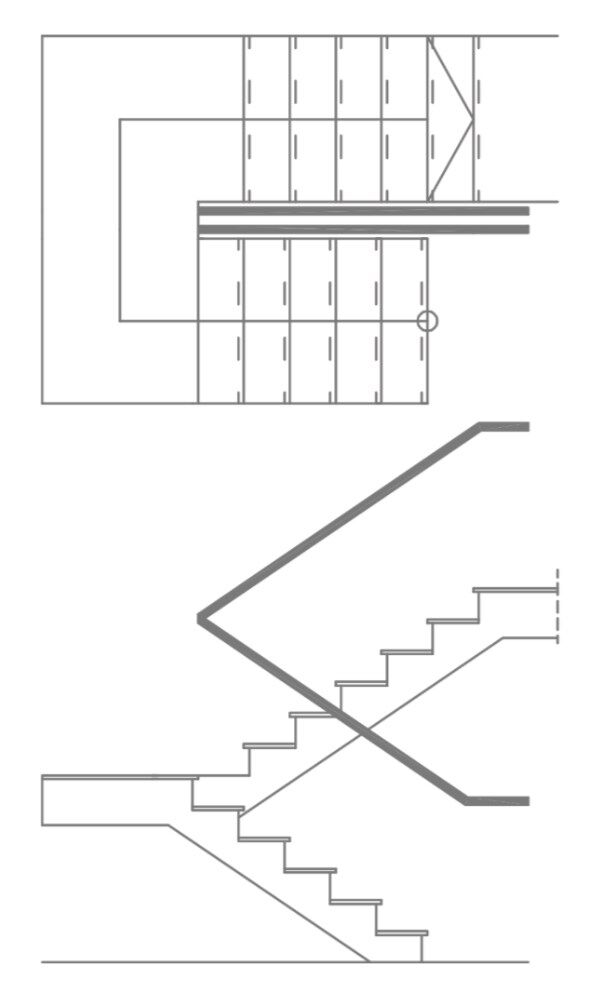

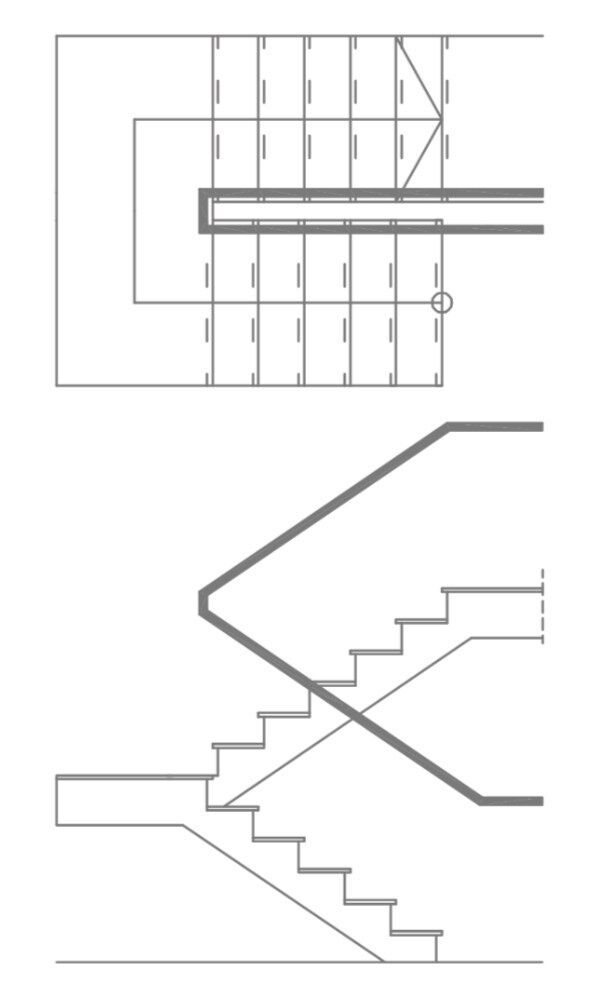

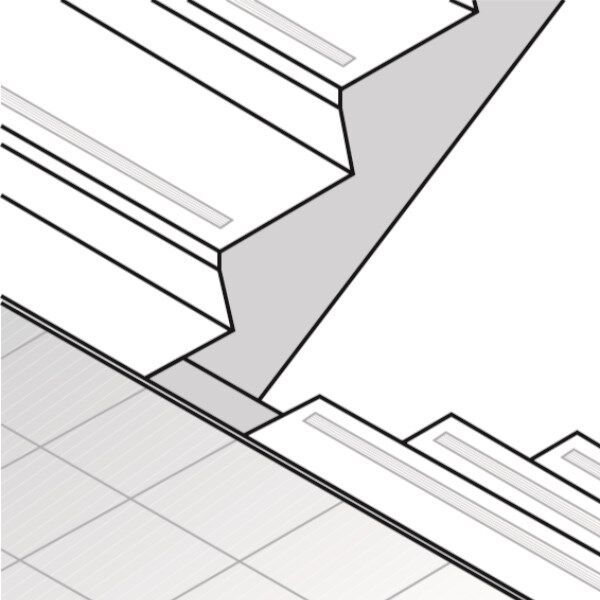

Treppenuntersicht, Geländerverlauf

Der Übergang von einem Treppenlauf zum Podest, respektive von einem Treppenlauf zum nächsten bedarf besonderer Beachtung während der Planung, damit ein gestalterisch befriedigendes Resultat erzielt wird. Dabei sollte den Knicklinien (Übergang Treppenlauf - Podest), der Ansätze der einzelnen Stufen und der daraus resultierenden Geländerführung besondere Beachtung geschenkt werden.

Grundsätzlich sind drei verschiedene Lösungsansätze anwendbar:

Es ist anzustreben, dass bei allen Treppenkonstruktionen sauber gestaltete Treppenuntersichten erreicht werden, die Knicklinie - der Übergang von Treppenlauf zu Podest - folglich durchgehen muss.

Laufbreite und Wandabstand

Die Laufbreite richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und der Zweckbestimmung. In Mehrfamilienhäusern sind dies mind. 110 cm. In Einfamilienhäusern muss die nutzbare Laufbreite mind. 80 cm betragen, um sperrige Güter transportieren zu können. Der Abstand von der Wand zur Treppe oder zum Podest darf nicht grösser als 5 cm sein.

Bodenbeläge

Die Auftritte müssen ausreichend rutschhemmend sein. Das gewählte Belagsmaterial muss den einwirkenden Belastungen widerstehen und abriebfest sein. Gitterroste sind für Stöckelschuhe und Tiere ungeeignet.

Aussentreppen

Bei Aussentreppen gelten für Stufenformen und Stufenanzahl die gleichen Bedingungen wie bei Innentreppen.

Das Steigungsverhältnis soll höchstens 16/31 cm respektive 2 Steigungen + 1 Auftritt = 62 - 64 cm betragen. Nach 10 bis 12 Stufen ist ein Zwischenpodest anzuordnen.

Geländer

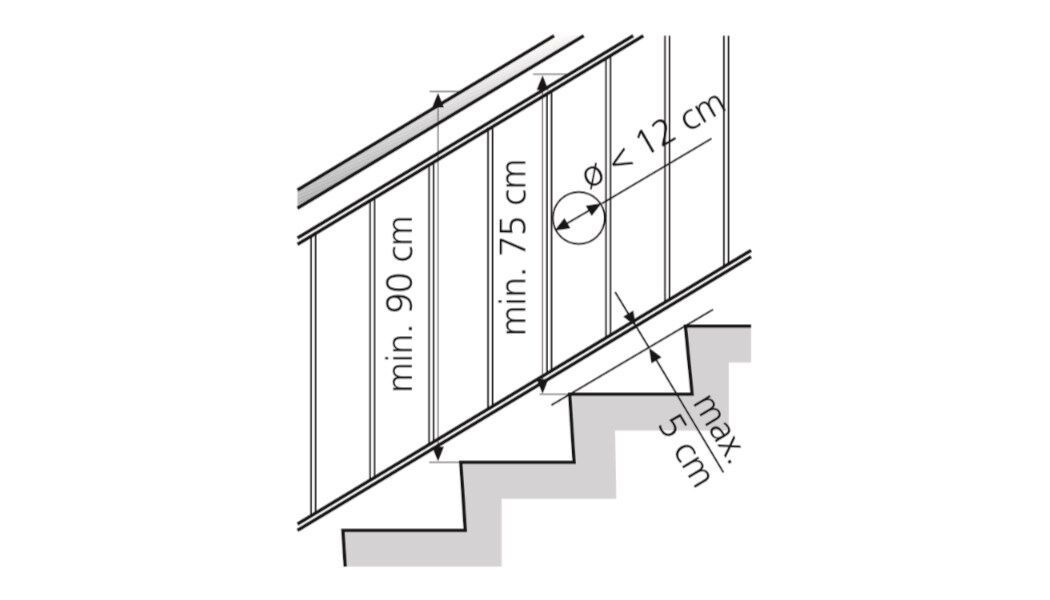

Geländer bilden primär einen Absturzschutz. Der Handlauf bildet in den meisten Fällen auch den oberen Abschluss. Er soll angenehm anzufassen sein und eine Form aufweisen, die gut zu greifen ist (z. B. rohrförmig, siehe «Handläufe»).

SIA-Norm

Gemäss Norm SIA 358 «Geländer und Brüstungen» muss die Geländerhöhe mind. 100 cm betragen. Im Bereich des Treppenlaufes sind 90 cm möglich. Bis auf eine Höhe von 75 cm darf keine Öffnung grösser als ∅ 12 cm sein. Das Beklettern ist zu erschweren.

Müssen Glasscheiben die Funktion einer Absturzsicherung übernehmen, ist Verbundsicherheitsglas (VSG) und bei Verletzungsgefahr Einscheibensicherheitsglas (ESG) einzusetzen.

In Bauten mit unbeaufsichtigten Kindern ist das Beklettern von Geländern und Brüstungen zu erschweren. Geländer mit horizontalen Streben animieren Kinder zum hochklettern und sind deswegen in Gebäuden wo sich unbeaufsichtigte Kinder aufhalten nicht gestattet.

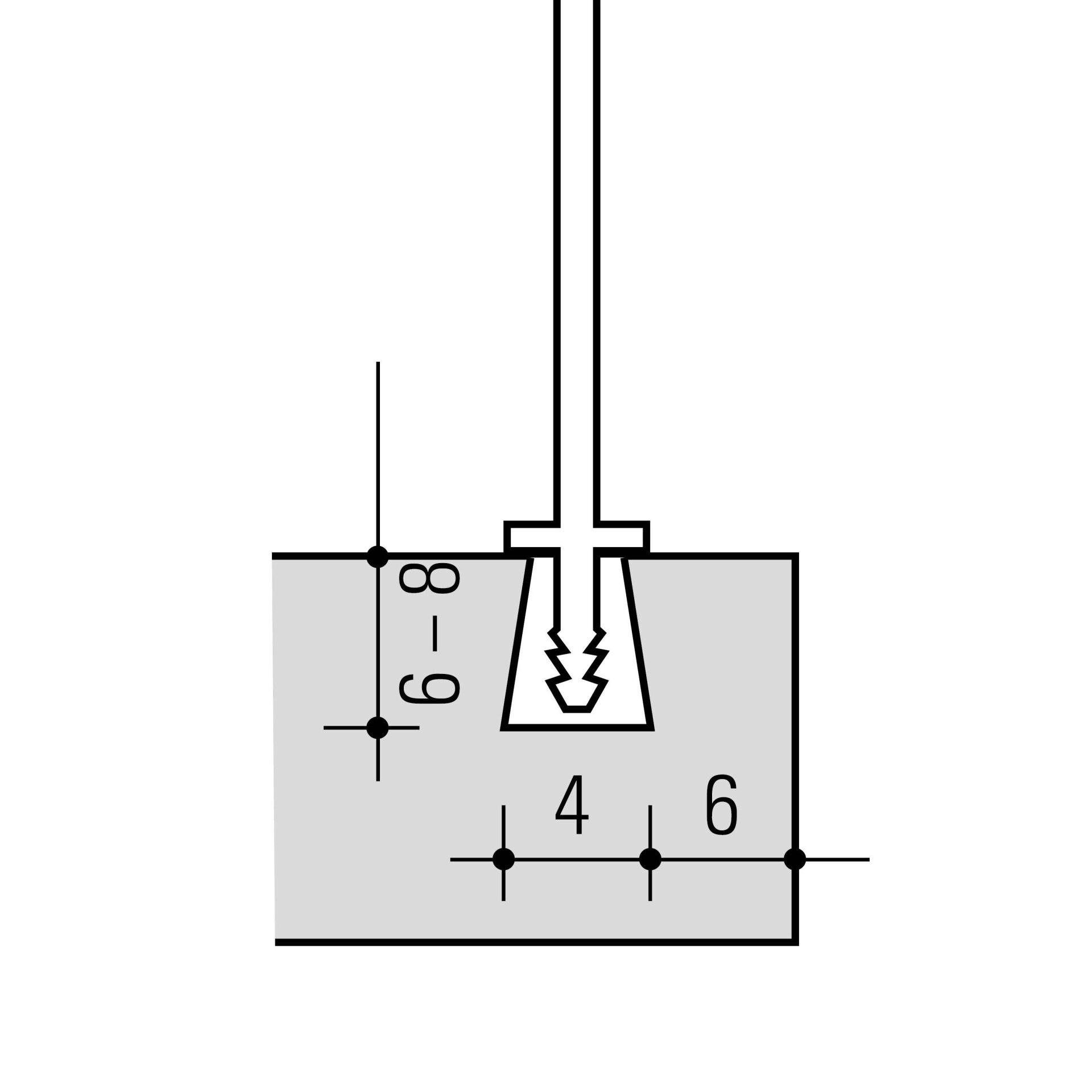

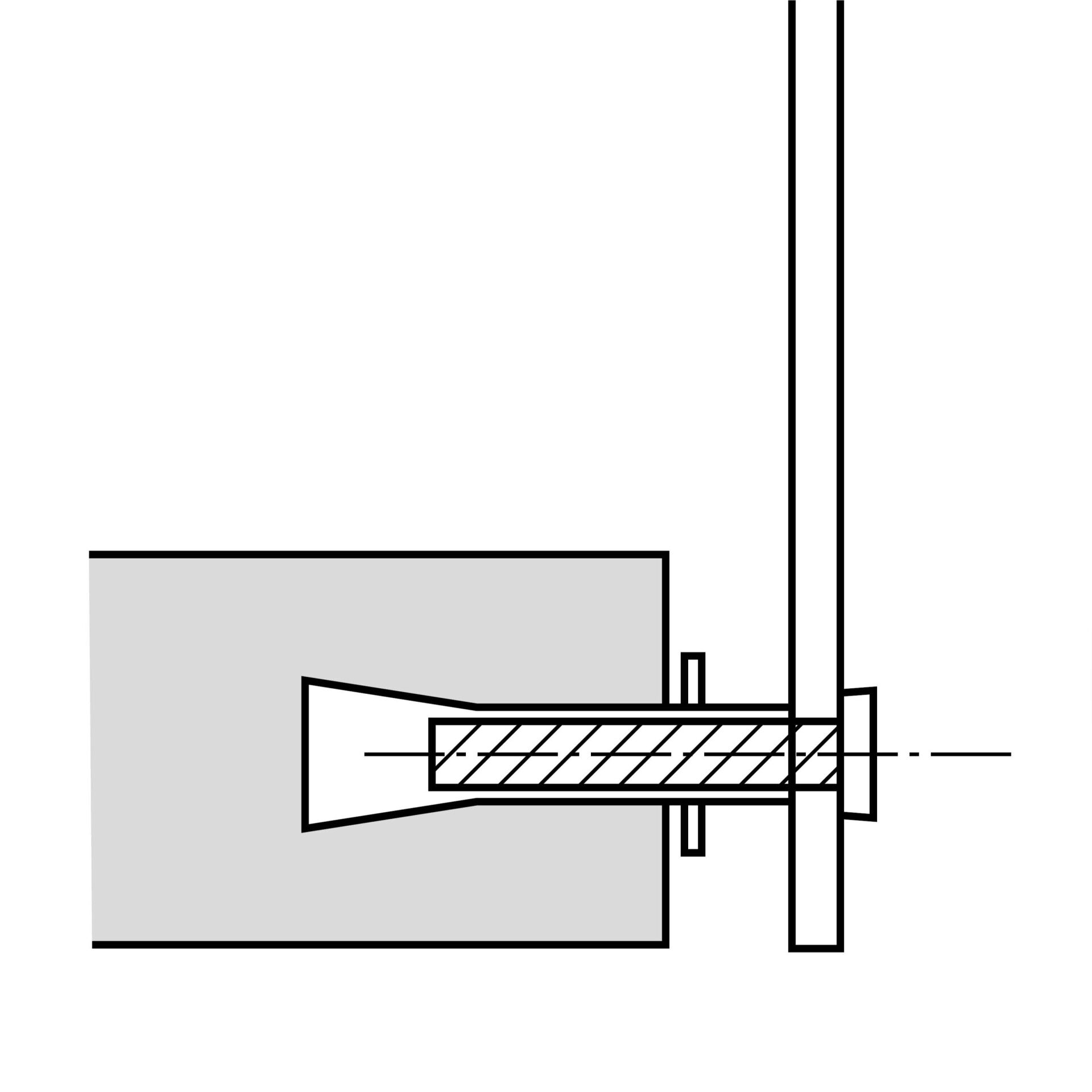

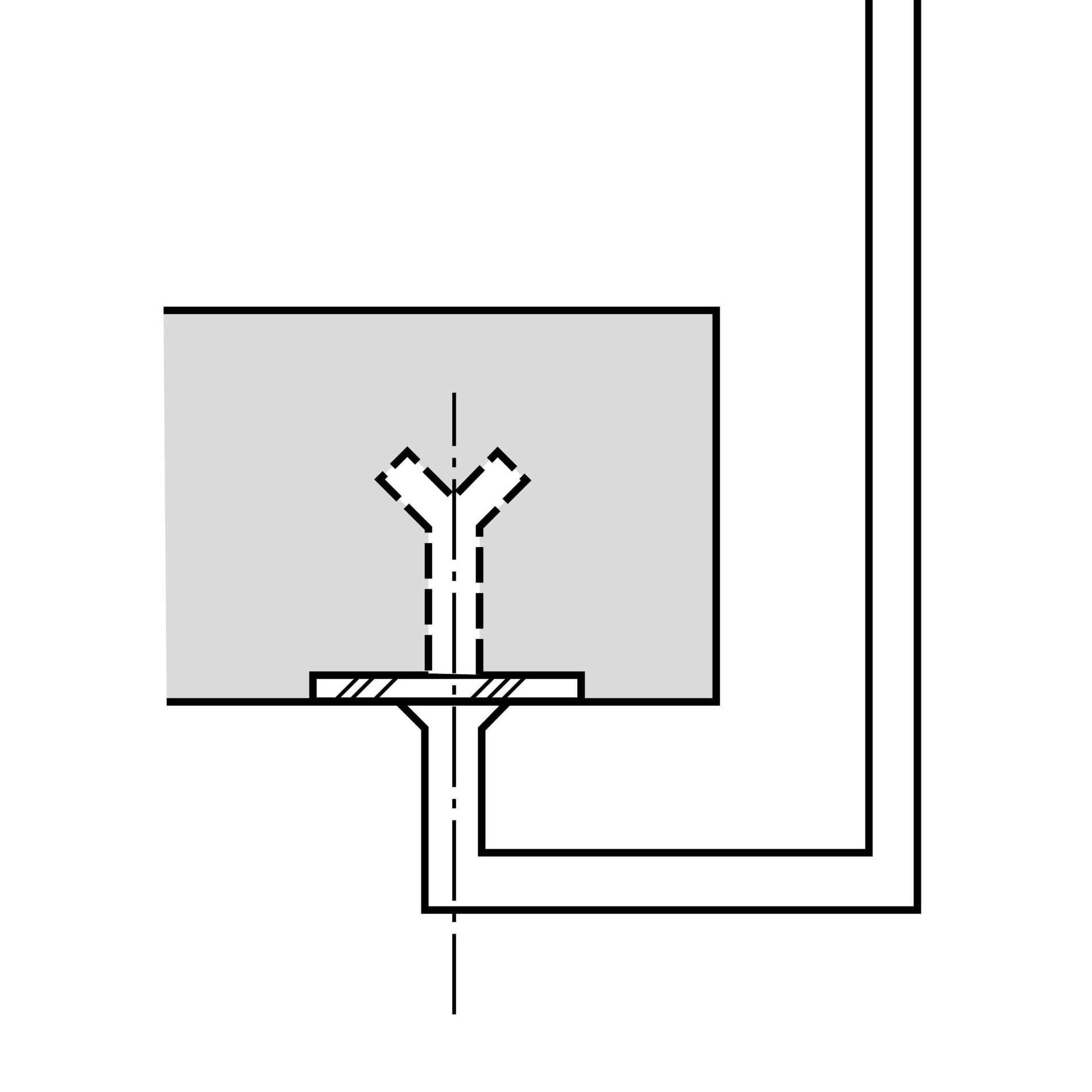

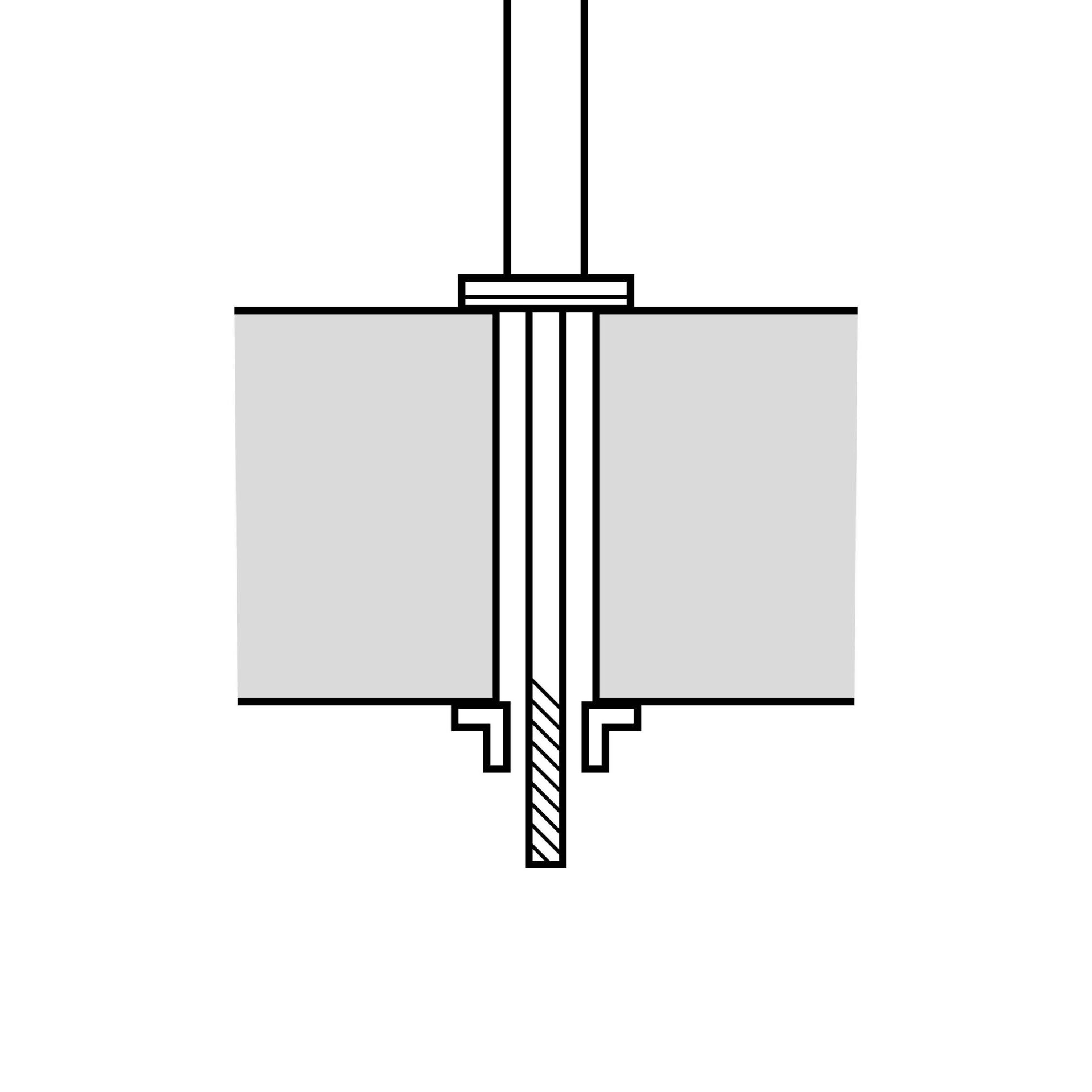

Geländerbefestigungen

Eine Auswahl von möglichen Geländerbefestigungen:

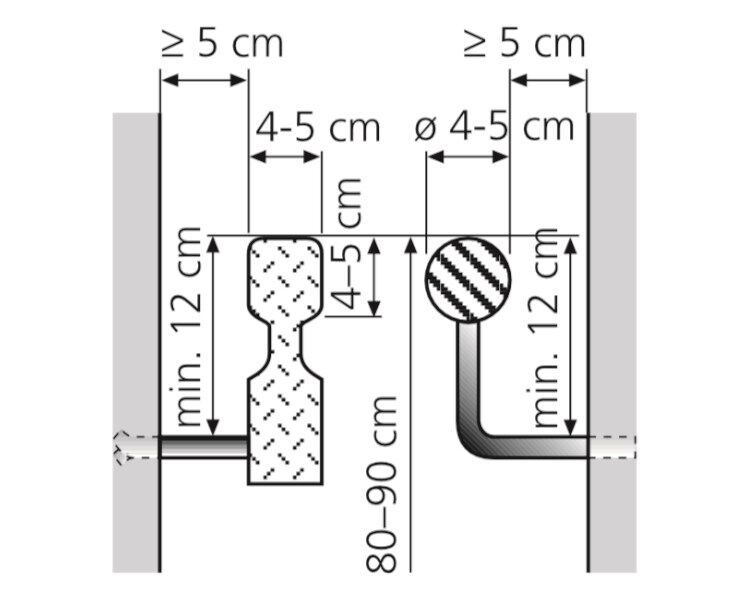

Handläufe

Treppen mit mehr als 5 Tritten, für Behinderte und Gebrechliche ab 2 Tritten, sind mit Handläufen zu versehen. Diese müssen einen Durchmesser von 4 - 5 cm aufweisen, mind. 5 cm Abstand zur Wand haben und durchgehend montiert sein. Der Abstand von der Vorderkante einer Stufe bis zur Oberkante des Handlaufs soll 80 - 90 cm betragen. In gewissen Bauten kann es sinnvoll sein, durch das Anbringen von Noppen oder ähnlichem auf Handläufen, das Rutschen zu verhindern.

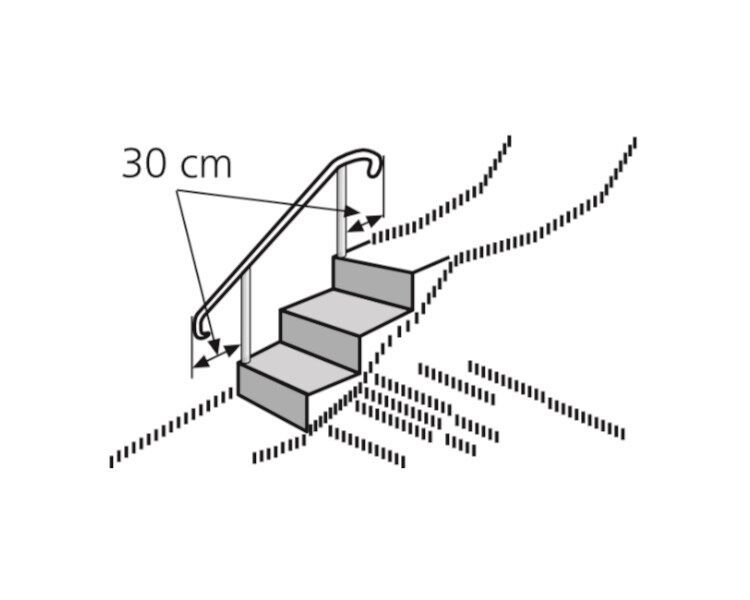

Bei öffentlichen Bauten und Mehrfamilienhäusern sind Treppenwege und Aussentreppen mit Handläufen zu versehen, auch wenn sie nur aus wenigen Stufen bestehen. Anfang und Ende sollen je 30 cm über den An und Austritt verlängert werden und so geformt ein, dass sich Kleidungsstücke nicht verfangen.

Beleuchtung

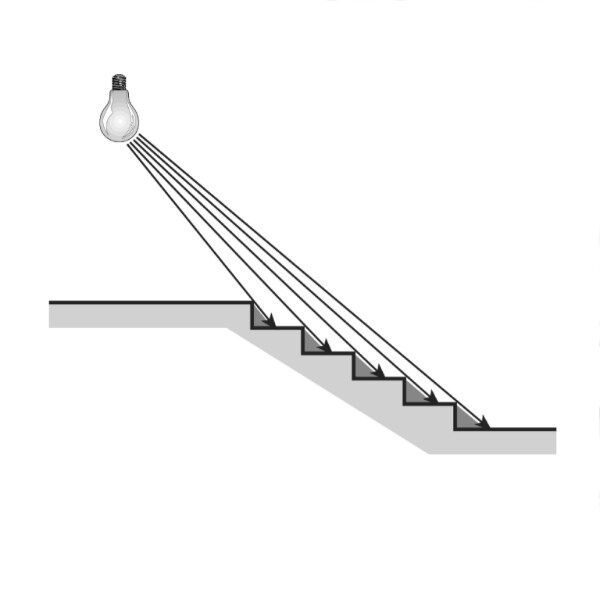

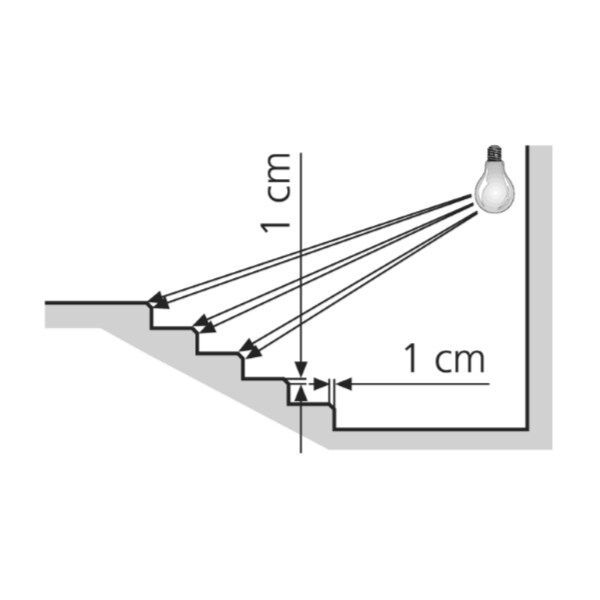

Auf jeder Etage sind am Beginn und am Ende des Treppenlaufes Lichtschalter anzubringen. Trittkanten, die sich zu wenig abzeichnen, können abgeschrägt und von vorne beleuchtet werden. Bei einer Beleuchtung von hinten sind die Lichtquellen so anzuordnen, dass die Vorderkanten der Auftritte nicht im Schlagschatten liegen.

Zusätzlich zu einer ausreichenden Beleuchtung empfiehlt es sich, die Treppenkanten mit einer kontrastierenden und rutschfesten Struktur zu kennzeichnen. Die An- und Austritte bei jeder Treppe sollten sich vom restlichen Bodenbelag klar abheben.

Materialien

Holztreppen

Holz kommt als Konstruktionsmaterial für Treppen seit sehr langem zum Einsatz, folglich besteht eine grosse Tradition. Als Vorteil des Baustoffs Holz ist die Möglichkeit zu nennen, dass praktisch alle Treppenkonstruktionsprinzipien mit diesem Material umsetzbar sind. Holztreppen finden sich vornehmlich in Einfamilienhäusern als interne Vertikalerschliessungen, da Treppen in Mehrfamilienhäusern, respektive öffentlichen Gebäuden oft auch als Fluchtwege dienen und deshalb aus nicht brennbaren Materialien erstellt sein müssen.

Stahltreppen

Die grundsätzlichen Prinzipien bezüglich der Konstruktion von Stahltreppen weisen Parallelen zu den Treppen in Holz auf, allerdings ist materialbedingt die Formenvielfalt bei Stahltreppen grösser. Als sehr leistungsfähiges Material erlaubt Stahl grösssere Spannweiten bei kleineren Querschnitten. Folglich können die Konstruktionen filigraner ausfallen. Die Klarheit der Verbindungen führt zu einer guten Ablesbarkeit der Konstruktionsart. Dem Schallschutz ist besondere Beachtung zu schenken.

Massivtreppen

Massivtreppen werden aus Beton, Natur- oder Kunststein errichtet und können in ihrer Erscheinung als massiver, geschlossener Körper oder aber als Variante aus Einzelteilen vorkommen. Zu beachten ist, dass nicht alle diese Materialien als feuerbeständig gelten.

Notwendige Treppen, also Fluchttreppen, werden vorzugsweise aus Stahlbeton erstellt, da dessen Eigenschaften im Brandfall sehr günstig sind.

Besondere Treppenformen

Treppenwege

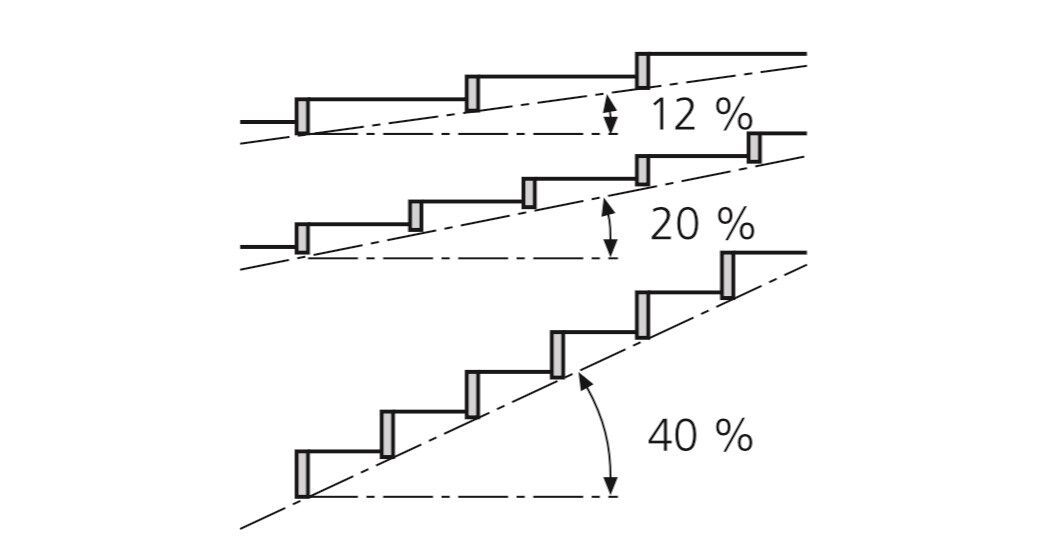

Treppenwege passen sich leicht jeder Geländeänderung an und sind bei Neigungswinkeln von ca. 12 - 40 % sinnvoll. Nach 25 bis 35 Stufen ist ein Zwischenpodest anzuordnen. Das Steigungsverhältnis 3 Steigungen + 1 Auftritt = 90 - 92 cm ist einzuhalten. Der Auftrittkann zwischen 40 und 60 cm variieren.

Schallschutz

In Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern ist der Schalldämmung grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Vorfabrizierte Treppen und Podeste müssen auf speziellen Auflagern versetzt werden. Die Norm SIA 181 (Schallschutz im Hochbau) ist einzuhalten. Bei der Montage von Holz- oder Stahltreppen in Einfamilienhäusern sollten schallmindernde Verankerungen in Decken und Wänden ausgeführt werden.

Feuerpolizeiliche Aspekte

Bei der Planung und Ausführung von Treppen sind die geltenden Brandschutznormen und -richtlinien sowie die Auflagen für Fluchtwege der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) einzuhalten. Treppen und Treppenhäuser müssen, ausser bei Einfamilienhäusern, nichtbrennbar ausgeführt werden. Gewundene Treppen sind erlaubt (Auftritt mind. 15 cm an der schmalsten Stelle, Durchmesser Treppenauge mind. 90 cm). Bei internen Verbindungen in Einfamilienhäusern muss die Treppenbreite mind. 90 cm betragen.

Rechtliche Aspekte

Kantonale bzw. kommunale Bauerlasse schreiben manchmal vor, wie Treppen in öffentlichen Bereichen oder in Wohnbauten zu konzipieren sind. Nach einem allgemein im Recht geltenden Grundsatz ist derjenige, der einen gefährlichen Zustand schafft, verpflichtet, die zur Vermeidung eines Schadens notwendigen und zumutbaren Vorsichtsmassnahmen zu treffen (Art. 41 Obligationenrecht, OR). Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werkes hat zu garantieren, dass Zustand und Funktion seines Werkes niemanden und nichts gefährden. Wird infolge fehlerhafter Anlage, Herstellung oder mangelhaften Unterhalts eines Werkes ein Schaden verursacht, so haftet der Werkeigentümer gestützt auf Art. 58 OR.

Vorgehen bei mangelhaften Treppen

Kontaktaufnahme mit Besitzer, Planer oder Handwerker

Auf dem Bauamt oder der Gemeinde die Auflagen der Baubewilligung bzw. der Bauverordnungen abklären

Evtl. Rücksprache mit dem bfu-Sicherheitsdelegierten der Gemeinde oder dem Chef-Sicherheitsdelegierten der Region

Vorschriften, Reglemente

Bezüglich Treppen bestehen eine Vielzahl von Normen, Reglementen, Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen, die vor allem den Schutz und die Sicherung von Personen gegen Absturz und Sturz beinhalten. Grundsätzlich sind bei der Planung einer Treppe die folgenden Vorschriften und Empfehlungen zu berücksichtigen:

Kantonale baupolizeiliche Vorschriften

Norm SIA 358 (2010)

bfu-Publikation über «Treppen»